| 寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様 - 幻想絵画の周辺(仮)より |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 挿図の上でクリックすると拡大画像とデータのページが表示されます。 画像の色や質感、さらに縦横比などくれぐれも鵜呑みになさいませんよう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 過ぐる2019年4月4日、とある集まりで何かしゃべれというので、画像をスライド・ショーにして準備していったのですが、何ということでしょう、備えつけの設備と適合せず、図版を映すことができませんでした。こんな作品があるけどそういえばそんなのもあって、ちなみにあんなのもと、いくつかのイメージを芋づる数珠つなぎに見てもらうのが趣旨だっただけに、図版抜きで言葉だけで説明されてもはなはだもってぴんと来なかったことでしょう。いたく申し訳なかった次第です。 それもあって、また、取りあげようとした作品が詳しく知っているとはいいかねるものばかりで、遠からず記憶の彼方に飛んでいってしまうであろうことはこれまでの経験からして目に見えています。ここはいつもの貧乏性を発揮して、また、ほとんどが古いものなので、メモ代わりに残しておくことにしたく思います。図版は一部差し替え、追加等しました。 副題に「幻想絵画の周辺(仮)」とあるのは、最初の連絡でどんな話にするかと聞かれての答えでした。当方が卒論のテーマに選んだのはギュスターヴ・モローだったのですが(→こちら)、そもそもモローの作品をはじめて見たのは、古本屋で見つけた澁澤龍彦の『幻想の彼方へ』(美術出版社、1976)によってでした。この本を手にとったのは、幻想美術だの幻想絵画だのというものに興味があったからでしょう(その時点ですでに澁澤のことを知っていたかどうかは憶えていません。ともあれ澁澤の書いたものには本ページでこの後も何度か出てきてもらう予定です)。一枚一枚の絵の具体的な見方というやつを探して、ヴェルフリンその他に行き当たり、いわゆる形式主義的分析を見よう見まねするようになったこともあって、一見主題に関わる範疇である幻想美術(ほんとに?)のことは、棚上げしたようなかっこうとなりました(ほんま?)。 それがまた気になりだしたきっかけの一つは、折原一の『默の部屋』(文春文庫、文藝春秋、2008;2005刊本の文庫化)という小説を少し前に読んだことでした。どこまでが事実に基づきどこからフィクションなのかよくわからない話なのですが、そこに出てくる石田默という画家は実在の人物で、その作品の図版が同書にいくつも掲載されています。これがいわゆる幻想絵画に分類できそうな画風なのでした。少しずらせば、幻想美術というものを愛好する層は確実にいて、また制作する作家たちも途切れてはいないわけです。 何を人ごとめかしてんねんという点はさておき、それでは幻想美術なるものをどう位置づければいいのか。焦点の一つはシュルレアリスムですが、シュルレアリスム=幻想美術といっては、それぞれにはみだす部分があまりに大きそうです。さかのぼってロマン主義だの象徴主義だのとの関係はどうなるのか。ボスは如何に。なかなかにおさまりが悪そうで、そこをちょっとは整理できないものかというわけで、先の副題を口にしたのでした(ちなみにおさまりの悪さではもう一つ、だまし絵~トリック・アートが思い浮かびます。やはり確実な人気があり、制作に携わる者たちがいる。歴史もある)。 と、口にしたのはいいのですが、実際に話を組みたてようとすると、まったくもって焦点が絞られてくれません。こらあかん、話が広すぎるんや、やっぱり具体的にひっかかったことから始めるべきやろうというわけで、仕切り直したのが以下の話です。とりとめのないことに変わりはなく、またあまり幻想ものっぽく見えないかもしれませんが、ご容赦ください。最近気になった点ということで、本サイトの別のページですでに載せたものもいくつかありますが(→こちらにマッツォッキオ(「図像、図形、色彩、音楽、建築など」の頁の「おまけ」の「追補」)、→そちらにタルシーア(「言葉、文字、記憶術・結合術、書物(天の書)など」の頁の「おまけ」)、→あちらに冊架図(同)、あらためてご登場願うことといたしましょう。以上、前置きでした。 秘密箱、寄木細工、木象嵌 諸星大二郎の比較的最近の長篇『BOX ~箱の中に何かいる~』(全3巻、講談社、2016-17)は、主人公の少年宛に差出人不明の小包が届くところから始まります。中に入っていたのは箱根細工の〝ひみつ箱〟でした。〝ひみつ箱〟の話は後にもう1度蒸し返されるものの(第2巻第8話)、あくまでいろいろ登場するパズルの一つにすぎないのですが、これが何やら気になったのでした。寄木細工による幾何学的文様で覆われた表面という見かけと、からくり細工との組みあわせにそそられるものがあったのでしょう。 第1巻が出たのは奥付けによると2016年11月下旬、さほど間を置かず手にとったはずですから少し時間を置きましたが、その間も気になり続けていたものか、ウェブで検索してみると通信販売で入手できるとあって、とりあえず一番安いものを取り寄せてみました。一番安いということは一番小さく、パズルを解く手順も一番簡単なのでしょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《寄木細工秘密箱 2寸 5回》 箱根細工 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 方形を基本として変移していく幾何学的な文様が縁に対し斜めに連なるのは(底面にまで施されていました)、『BOX』に描かれているのと同じで、何か定型があるのでしょうか。寄木細工ゆえ線は隣りあう木片の接線として成立し、木や紙、布などの上に絵具で引いたものとは感触が異なってくるのでしょう。それらの切れ目はまた、仕掛けを内に紛らわせる役割も果たす。加えて土でも金属でもない木の質感が、文様や色の変化を統一する支えとなっています(追補:「『Meigaを探せ!』より、他」中の「『ヘル・レイザー』 1987 『ヘルレイザー2』 1988 『ヘルレイザー3』 1992 『ヘルレイザー4』

1996」の頁の→こちら、同じく『K-20 怪人二十面相・伝』(2008)の頁の→こちらの2でも触れました)。 こうした寄木細工の秘密箱がいつ頃から作られているのかについては、坂根巌夫『新・遊びの博物誌』(朝日新聞社、1982)中の「66 秘密箱」に、 「もともとは江戸時代の船だんすなどに使われていた盗難予防のからくりを、明治中期の指し物師が、趣味の小箱に応用して生まれたものである」(p.238) とありました(→そちら(「怪奇城の隠し通路」の頁)でも引きました。坂根巌夫、『遊びの博物誌』、朝日新聞社、1977、pp.54-56:「エレガントな組み木」でも箱根細工のことが取りあげられています)。 また橋本元宏編著『 「白川洗石の糸鋸ミシンによる木象嵌技法の開発、一寸木久吉・加茂浜吉・後藤文七らによる象嵌や寄木のヅク加工技術の成功は画期的出来事と評し、この薄板貼付によって、さきに(明治27年)箱根湯本の大川隆次郎等が創始した秘密箱がミステリーボックスと呼ばれて海外に輸出され、やがて貯金箱や巻扉のペン箱、喫烟具等に広く普及して、他に真似の出来ない箱根細工の特長となった」(p.140) と『箱根物産史』(1978)から引用しています。 いずれ明治を遡らないとして、他方、『寄木細工 Art & History 金子 そうしたものと一致するのかどうか、『寄木細工 Art & History』には次のような《四方箱》が掲載されていました(pp.42-43 / no.17); |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《四方箱》 箱根 江戸時代 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「箱根寄木細工の原点」との見出しがつけられ、江戸時代の作、「前後左右に引き出すことができるからくり箱で、四方引き出し箱とも称する」 という。具体的にどのようなからくりなのか、よくわからないものの、こうしたものが現在の《秘密箱》につながっていくのでしょうか。 追記 『シーボルト父子のみた日本 生誕200年記念』展図録(国立民族学博物館、1996)があったので開いてみると(なぜもっと早く開いてみないのでしょうか。というか展覧会見たはずじゃないですか。本頁はだいたいこんなのばっかりです); p.55 / cat.nos.118-119、p.58 / cat.no.128 はいずれも《 「麦わら細工の仕掛け箱。糸駒は三味線の糸を入れるための箱」 で、no.118は 「抽出しの一方を引くと同時にもう一方の抽出がしが別方向に開く」、 no.119(右下)は「上面の市松模様の一部を押すと抽出しが飛び出す仕掛けになっている」。 p.125 / cat.nos.486-488 は《仕掛け箱》で 「寄木細工。[486](左下)は上面の文様の一部を押すと抽出しが飛び出すようにできている」。 3点の寄木細工の《仕掛け箱》は少なくとも見た目で上の《四方箱》に近く、また 「桐製の箱などの表面に、色とりどりに染めて切り開いた麦わらを貼りつけて文様を描き出したもの」 だという(p.54 / cat.no.114)〈麦わら細工〉による《糸駒》の内 no.119 は、上面が四辺に平行な方形の幾何学文で覆われ、ただし斜線で一部分割しているという点で、上に挙げた《秘密箱》に通じるものがあります。 大森や湯島の〈麦わら細工〉については、pp.218-219:松崎亜砂子、「シーボルトのみた日本のおみやげもの」も参照。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《仕掛け箱》 静岡あるいは箱根 江戸時代後期 |

《糸駒》 湯島(麦わら細工) 江戸時代 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところで寄木というと、仏像に親しんだものなら一木造に対する寄木造を思い浮かべるのでしょうが、木工としての寄木に関しては、象嵌とどう区別されるのか、象嵌自体はもともと木工だけでなく、金属、陶磁、ガラス、漆地など広く用いられることばで、そこで木象嵌に絞るなら、『木象嵌の歴史と技』の著者橋本元宏は、寄木が 「木片を平面的に寄せ集める作業」 なのに対し、いわば 「白い厚紙に円を描き、鋏で丸い穴を開ける。その丸い穴には赤い厚紙の円盤がちょうど嵌まる。これが象嵌技法の原理だ…(中略)…寄木技法は二次元技法、象嵌技法は三次元技法ということになる」(p.10) と述べています。 「紙の外側から鋏を入れないで中を切り抜くには、まず鋏が通るように円の中に穴を開けてやる必要がある。実はこの作業の有無が、象嵌と寄木の技法上の重要な相違点でもある」(p.11)。 こうした技法上の違いに応じて、寄木は連続幾何学模様に、象嵌は自由紋(絵画的表現)に適している。 「寄木は理論上いくらでも四方に 明快な区別です。実作者にとっては向きが真逆と実感されるのでしょう。とはいえ実際に手がけた経験のない者が、見た目だけで見分けるのはまた別の話となりそうです。 「製品を見て、簡単に寄木か象嵌かを区別するのは、意外に難しい…(中略)…しかし、そのことは同時に、お互いの相性が良いことを証明しているようなものである」(p.13)。ただ「最近は、寄木と象嵌が分業化されていて、両方を同じようにこなす職人がいなくなったので、寄木と象嵌が併用された作品を見ることは少なくなった」(p.14) そうです。 なお「象嵌」とともに「象眼」という書き方も用いられます。 「意味は全く同じである」(p.8) が、後者が 「いつごろから用いられるようになったのか、はっきりしたことはよく分からない」(p.14) として、 「日本の仏像では、お顔の目にあたる部分を裏からくり抜いて水晶の玉を嵌め込んだものを玉眼という」(p.14) ことが、「眼」の字が使われるようになった理由ではないかと推測しています。 この他、箱根木象嵌の創始者とされる白川洗石(1871/明治4-1923/大正12;ちなみに歿したのは津の地だそうです、p.174。すいません、在住なもので)は「雑嵌」と表記していたそうで、「いろいろな種類の木を嵌め込む技法ということで使ったのだろう」(p.14)とのことです。 『新潮世界美術辞典』(新潮社、1985)の「寄木細工」の項には 「日本でいう*木象嵌や古代の*木画、西洋でいう*インタールシオ、マルカトリー(marqueterie, 仏)などがこれに当たるが…(後略)」 とありました(p.1527)。西洋版のものに向かう前に、〈木画〉については次の資料のみ挙げておきましょう; 木内武男編著、『木工の鑑賞基礎知識』、至文堂1996、pp.142-154:「木象嵌」のうちの pp,142-145:「木画」(「箱根細工」(pp.149-150)の項もあり) 西川明彦、『正倉院宝物の装飾技法 日本の美術 486』、至文堂、2006、pp.18-19:「木工」のうちの「木画」および pp.20-21:「木画の製法」 引用が続きますが、本頁はだいたいこんな調子です。でもう一つ、今度は海野弘『部屋の宇宙誌 インテリアの旅』(1983)中の「マルケットリ」から; 「ハロルド・オズボーン編の『装飾美術へのオクスフォード・コンパニオン』(1975)によれば、マルケットリは『家具の表面を、ちがった色の木、象牙、金属、べっこう、真珠母などを組み合わせて装飾するやり方である』と定義されている。そして、これには二つのタイプがあるという。一つは、装飾すべき木の表面に溝を彫りこみ、そこに、はめこむやり方でインレイ(象眼)といわれる。もう一つは、木や象牙、真珠母などを薄片にして組み合わせて、一つの装飾面をつくり、それをベニヤ板のように、そっくり貼りつけるやり方である。この後の方法は、17世紀以来、一般化し、マルケットリといえば、普通これを指すようである。ジョン・フレミング、ヒュー・オナー編の『ペンギン装飾美術辞典』(1977)では、マルケットリとインレイをはっきり区別している。 インレイを含む広義のマルケットリは、古代エジプトからあったといわれる。そして、15世紀のルネッサンスの時に、イタリアで再びさかんになり、タルジア、後にインタルジアと呼ばれる。…(中略)…マルケットリのうちでも、幾何学的文様のものは、特にパルケットリと呼ばれる。…(中略)… 16世紀には、アウグスブルク、ニュールンベルクなどのドイツの家具職人の間にタルジアが伝わり、ネーデルランドやイギリスにも広まった。フランスもイタリアからタルジアの職人を呼び寄せた。…(中略)… 18世紀にはマルケットリの技術はピークに達する。ロココの優雅なデザインにこの技法がふさわしかったのである」(pp.94-97)。 タルシーア(インタルシア) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

フラ・ヴィンチェンゾ・ダッレ・ヴァッケ(1475頃-1531) 《聖歌隊席の背:科学と音楽の属性》 16世紀初頭 |

早35年前、1984年にルーヴルで見て以来、少しばかり気になっていたのが、先の引用中でも触れられた、イタリアのルネサンスにあったという寄木細工ないし木象嵌です。左に挙げるのはその時撮った写真で、もう1点あったのですがそちらはさらにぶれていました。気になったといいつつ、今まできちんと調べもせず、それどころかその2点がそろってバルトルシャイティス、高山宏訳、『アナモルフォーズ』(国書刊行会、1992)に口絵として掲載されていたのを見ているはずなのに、きれいに忘れていたのでした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『新潮世界美術辞典』(1985)には「象嵌」、「木象嵌」、「木画」、「寄木細工」などの項とともに「インタールシオ」の項があり(p.122、挿図付き)、 「intarsio(伊)、intarsia(英)、marqueterie(仏)/フランス語ではマルカトリー、イタリア語ではタルシーアともいう」 と記されています。ちなみにウィキペディアでは、伊:intarsio、英・仏:intarsia、独:Intarsie、西:taracea が対応させられていました。英:marquetry、仏:marqueterie(その中に intarse と表記される項がありました)、独:Marketerie、西:marquetería の頁は別にあって(対応する伊語頁はなし)ややこしい。ここはいつものように長いものに巻かれて、「インタルシア」でいいかとも思ったことです。ただ上田恒夫「Maestro di prospettiva の表象と素材について - イタリア・ルネサンスのタルシア(木象嵌)の研究方法にふれて -」(『金沢美術工芸大学紀要』、no.54、2010)に、 「イタリアで木象嵌を意味する言葉として、『タルシア』と並んで『インタルシオ』、『インタルシア』なども使われますが少なくとも14世紀以来今日まで広くタルシアと呼ばれてきました。これは、石や金属の象嵌には使われず、差別化にも便利なので、今後、『タルシア』と呼ぶべきであると思います」(p.15) と述べられていました。別の箇所で 「正確には『タルスィーア』」 とあるので(上田恒夫、「プラーティナのタルシア(一四七七-一四九〇)(上) - クレモナ大聖堂のアルマディオ -」、『五浦論叢 : 茨城大学五浦美術文化研究所紀要 』、no.25、2018、p.223)、アクセントを活かし、ここでは仮に、『新潮世界美術辞典』に戻って〈タルシーア〉としておきましょう。 なお、上田論文では上記のようにタルシーアを木象嵌としています。今回見る機会のあった Edited by Luca Trevisan, translated from the Italian by Marguerite Shore, Renaissance Intarsia. Masterpieces of Wood Inlay, Abbeville Press Publishers, New York and London, 2012 でも副題で wood inlay =木象嵌となっている。 他方、ヴァザーリ『列伝』冒頭の『技法論』第31章のタイトルは 「木のモザイコ、すなわち寄木細工について。また彩色された木を絵画に似せて寄せ合わせて作る物語画について。」 でした(ヴァザーリ研究会編、『ヴァザーリの芸術論 「芸術家列伝」における技法論と美学』、平凡社、1980、pp.156-158。原題は "Del musaico di legname, ciò è de le tarsie, e de le istorie che si fanno di legni tinti e commessi a guisa di pitture". [Wikisource ] > Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori (1568) の頁より)。 tarsie (tarsia の複数形)を〈寄木細工〉と訳しているわけです。文中に 「これはかつての人たちにとっては とありました(p.156。コンメッソの原語は commesso )。ちなみに『寄木細工 Art & History』の表紙と扉には〈寄木細工〉の英訳ということなのでしょう、"Mosaic Wood-work"と記されていました。 タルシーアについての文献類のうち、見る機会のあったわずかなほんの一部は、上に挙げたいくつかも含めて下のベネデット・ダ・マイアーノ作品の拡大画像+データの頁に並べておきました(→こちら)。ともあれ15世紀~16世紀前半、ルネサンス期のイタリアで制作されたそれらの作品の作者たちは、上田論文にもあるように、「Maestro di prospettiva 透視図の工匠」と呼ばれていたとのことです。この呼称はアンドレ・シャステル、松浦寿夫訳、「理想都市 1(アート・リーディング 8)」、『美術手帖』、no.479、1981.4、p.214 訳註20 によると、フィレンツェの年代記作者ベネデット・デイの著述に現われるようです。 さて、タルシーアの多くは各地の教会の聖歌隊席や聖具室などに設置されました。それ以外でよく挙げられるのが、ウルビーノのドゥカーレ宮にあるフェデリーコ・ダ・モンテフェルトロの小書斎ことストゥディオーロです。先に触れたマイアーノの作品もその一例でした。フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロといえば、その妻バッティスタ・スフォルツァとともに、風景をバックに胸から上を真横から捉えたピエロ・デッラ・フランチェスカによる二重肖像画のモデルにほかなりません(1465-66、ウフィツィ)。《ブレラの祭壇画》でも右前景に登場します(→こちら)。ピエロとの関係が浮かびあがってくるわけですが、そのストゥディオーロについては、原研二、、『グロテスクの部屋 人工洞窟と書斎のアラベスク』、1996、pp.190-203:「パズリングの密室 ウルビーノ公書斎、寄木細工の透視空間」がたくさんの挿図とともに取りあげていました。その章を含む同書第Ⅲ章全体は「ストゥディオロ(書斎/実験室)」と題され、下のアントニオ&パオロ・モラ作品があるマントヴァのドゥカーレ宮、コルテ・ヴェッキアのイザベッラ・デステのグロッタも扱われています。戻ってウルビーノのフェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ周辺については、あちこちで注目されているようですが、たとえば稲川直樹・桑木野幸司・岡北一孝、『ブラマンテ 盛期ルネサンス建築の構築者』、NTT出版、2014 の第1章「15世紀ウルビーノの建築文化とブラマンテの修業時代」などもご覧ください。 タルシーア、透視図法、街景図・屋内図、〈留守模様〉 さて、初めて見た実物は棚の静物図だったのに、なぜかタルシーアといえば街景図というイメージがいつの間にかできあがっていました。これは上掲のシャステル「理想都市」を読んだからだと思われますが、その癖、この文章がタルシーアの街景図を扱うものであったことは、今回読み返すまでものの見事に忘れ去っていました。おそらく、「理想都市」というタイトルと、その最初の頁に載せられたウルビーノの《理想都市》板絵の図版に引きずられたのでしょう。 ともあれ、Renaissance Intarsia (2012) をぱらぱら繰ってみると、タルシーアには人物を扱った作例も欠けてはいません。しかし有機的で不規則な曲線で象られるイメージは、タルシーアの特性を充全に活かすとは見なしがたいように思われます。そのため、街景図と棚の静物こそが、少なくとも現在の目で見ると、より興味深く感じられるのでした。そこでまずは、街景図の作例をいくつか(→こちら(「オペラ座の裏から(仮)」の頁)でも別の作例を挙げました。また→そちら(『去年マリエンバートで』(1961)の頁)やあちら(『吸血鬼』(1967)の頁)で引きあいに出しました); |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ピエル・アントニオ・デッリ・アバティ(1430頃-1504) 《街の眺め》 1487-89頃 |

アントニオ&パオロ・モラ(1489から知られる、1532および1545歿) 《タルシーアB》 1506頃 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

アレッツォのジョヴァン・フランチェスコとプロスペロ工匠 《サン・マルティーノ修道院の回廊》と《街の眺め》 1514頃 |

ヴァザーリは 「この仕事はもともとその起源が透視画にあった。というのは、透視画は鋭角の境界を持っていたからであり、この仕事でも小片を一緒に嵌め込んでその輪郭線を作り、そしてその作品の表面は、千以上もの小片からなっているけれども、全体は一枚の面であるかのように見えるものであった」(前出『ヴァザーリの芸術論』、1980、p.157) と記していました。というか前出シャステル、松浦寿夫訳、「理想都市 1」、pp.213-214 訳註7 に引用されていたのですが、先に秘密箱について触れたのと同様に、木片と木片の界線のあり方と木材の質感が活かされる時、そこに一種の幾何学的な抽象性を感じさせることになります。上に挙げた3点であれば、とりわけ左上、さほど複雑にならないピエル・アントニオ・デッリ・アバティの作品に、そうした感触が色濃い。積木のようといってもいいかもしれません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

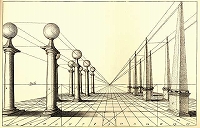

| こうした性格はタルシーア以外でも、透視画法ないし線遠近法が成立して間もない、だからまだ地に足がつききっていないがゆえに、ある意味で先走った観念性・図式性が画面に浮世離れした表情を与える作品に見てとれることでしょう。たとえば、あまりにあちこちで見かける次の2点; |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ピエロ・デッラ・フランチェスカ(1412頃-92)の周辺 《理想都市》 1470-90? |

セルリオ(1475-1554年頃) 《悲劇用の舞台背景》 1545 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 《理想都市》は呼び名どおり都市のイメージの文脈に、セルリオの画面は劇場の舞台装置の文脈に属しているわけですが、双方真正面から奥へまっすぐ突き進む視線が著しく強調され、そのため現実の街の実在感は削ぎ落とされています。劇場と舞台については→こちら(「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「劇場とその舞台セット」)も参照ください.。また《理想都市》図は→そちら(「オペラ座の裏から(仮)」の頁の「3-6. 《理想都市図》など」)、セルリオの舞台図は同頁の→あちら(「3-3. セルリオ、舞台装置の三つの類型」)でも挙げています。 なお黒田正巳の『空間を描く遠近法』(彰国社、1992)に、perspevtive の訳語として 「遠近法は主に美術で使われ、透視図は主に技術や建築に使われる」(p.15) とありました。 他方稲賀繁美は浮絵や秋田蘭画における透視図法の摂取を跡付ける中で、 「こうした知的環境にあっては、透視図法が均一な絵画空間を提供するという元来の役割を果たせず、むしろ空間を近/遠、前/後という異なる二つの部分へと区別し、差異化し、分化 differentiate するための技法として解(=改)釈されたのも、むべなることであろう。付言すれば、『遠近法』という今日通常に日本語で使われる表現そのものの淵源も、曙山や江漢らに辿られうる。/とすれば、未だに透視図法を『遠近法』と呼ぶ、今日の一般的な〈理解〉そのものも、問題となる。この表現はいわば秋田蘭画以来の〈逸脱〉した解釈を、知らず知らずに含み込むことで容認しているだけでなく、さらに同様の〈誤解〉の保存と存続に、密かに加担していることにもなるからだ」 と指摘していました(稲賀繁美、『絵画の東方 オリエンタリズムからジャポニスムへ』、名古屋大学出版会、1999、「第2章 透視図法の往還 - 徳川洋風画から西欧ジャポニスムへ」、p.100)。 追補 以下も参照; 辻茂、『遠近法の誕生 ルネサンスの芸術家と科学』、朝日新聞社、1995、「第1章 1 〈遠近法〉という言葉」と「同 2 遠近法のさまざま」 横山正解説・翻訳・製図、『ヴィアトールの透視図法1505 空間の発見 1』(アール・ヴィヴァン叢書)、リブロポート、1981、横山正、「透視図法の展開とヴィアトールのテキスト」中の pp.73-74 また同 p.94 第3章注3 で〈透視図法〉という訳語の用例に関して挙げられていたのが; 原正敏、「黎明期の図学教育」、『図学研究』、3巻2号、1969、p. 45-65 [ < J-STAGE ] DOI: https://doi.org/10.5989/jsgs.3.2_45 原正敏、「明治初期の図学教育(I) - 東京大学を中心に -」、『図学研究』、4巻2号、1970、p. 37-49 [ < 同上 ] DOI: https://doi.org/10.5989/jsgs.4.2_37 原正敏、「明治初期の図学教育(II) - 工部大学校を中心に ー」、『図学研究』、5巻1号、1971、p. 27-38 [ < 同上 ] DOI:https://doi.org/10.5989/jsgs.5.27 話を戻すと、今はどうなっているのか、DOVER社から刊行されていた、紙質さほどよからず、モノクロの、だから安価な一連の画集がありました(→「暖炉の中へ、暖炉の中から - 怪奇城の調度より」の頁の「追補の3の2」でも挙げました)。けっこうたくさんあったかと思うのですが、洋書店などでずらっと並んでいたのを手にした、その内の一つがルーヴルと大英博物館にあるヤーコポ・ベッリーニの画帖からの選集でした(Edited by Christiane L. Joost-Gaugier, Jacopo Bellini : Selected Drawings, Dover Publications, INC., New York, 1980)。いまだにその本の解説くらいしか見ていないのですが、ともあれ掲載された素描の中にいくつか、透視画法を強調した、つまりその適用のための見本ということなのでしょうか、精緻なデッサンのあることだけは印象に残っていました; |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ヤーコポ・ベッリーニ(c.1400-c.1470) 《ソロモンの審判》 1430年代-50年代半ば頃 |

ヤーコポ・ベッリーニ 《ハンニバルの首のプルシアスへの提示》(あるいは《マギの礼拝》) 1430年代-50年代半ば頃 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

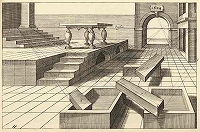

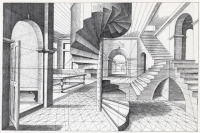

| やはりDOVER社のシリーズに含まれていたのが、フレーデマン・デ・フリースの『透視画』(1604-05)です; Vredeman de Vries, Perspective, New York, Dover, 1968. これもまさに見本帖なのでしょう、17世紀初め、透視画法はすでに定着しつつある時期ということになるかと思われますが、見本であるがゆえの曲芸的な図式性・遊戯性が、実際のタブローへの利用などという範囲を超えて暴走しているかのようです。何かというと引きあいに出す癖がついてしまいました。たとえば→こちら(「階段で怪談を」の頁の図15)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

フレーデマン・デ・フリース (1527- c.1606) 《透視画》 第1部11図 1604-05 |

第1部36図 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

第1部39図 |

第2部1図 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| こうした透視画集の類には少し後でまたお目にかかりますが、15世紀から19世紀まで作られ続けたその概略を、デカルグの次の画集が辿ってくれます;

Pierre Descargues, translated by I. Mark Paris, Perspective, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York, 1977. また日本でも、上掲の『ヴィアトールの透視図法1505 空間の発見 1』(1981)なんて本が出ていました。ヴィアトールの原著が刊行されたのは1505年(第2版:1509年)。 ちなみに当方がはじめてデ・フリースの名と作品に出くわしたのは、澁澤龍彦の『幻想の画廊から』(美術出版社、1967)に収められた「存在し得ない空間 M・C・エッシャー」においてでした(p.124/図161:《透視画》第2部22図)。本文中で言及はされないのですが、エッシャーとの並置はうべなるかなというべきなのか、誤解を招くと眉をひそめるべきなのでしょうか。 なお Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden, Hiermer Verlag München, 2002 をぱらぱら繰ってみると、デ・フリースにもタルシーアの下絵があり(pp.253-257 / cat.nos.87-88a)、実際に制作されたものも残っていました(pp.257-260 / cat.nos.89-91、pp.305-307 / cat.no.145、また pp.331-332 / cat.no.169)。 フレーデマン・デ・フリースには油彩で建築を描いた作品もあり、たとえば『ウィーン美術史美術館展 ハプスブルク家収集の名画』(国立西洋美術館、京都市美術館、1984)などで見ることもできました(図録 pp.110-111 / cat.no.36《宮殿のある舞台装飾画》→こちらに当該作品の頁)。タイトルからもうかがえるように、舞台装置のためのもので、奥行きを強調した、たぶんに空想的な宮殿が描かれています。図録の解説(前川誠郎による)でセルリオの舞台装置、さらに中国の界画が引きあいに出されているのも面白い点ですが、木材の質感が一貫するタルシーアや線主体の素描に比べると、ウルビーノの《理想都市》板絵もそうでしたが、彩色される分、画面がやや重いというか平板になるきらいは否みがたいところです。とまれ同傾向の作品は ヘンドリク・ファン・ステーンウェイク(子)(1604-1649 活動)などによっても制作されていますが、やがてヤン・ファン・デル・ヘイデン(1637-1712)などのより平明な街景画の時期には、地に足のついた、いわゆる17世紀オランダ絵画の到来を迎えるといっては、いささか乱暴でしょうか。Christopher Brown, Dutch Townscape, Themes and Painters in the National Gallery no.10, National Gallery, London, 1974/1978 などをご参照ください。 建築描写についてはまた、サーンレダム(1597-1665→こちら(「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「vii. 建築図、街景図、紙上建築など」)も参照)やエマヌエル・デ・ウィッテ(1617-92)による教会内部の描写、同じファン・ステーンウェイク(子)による夜間の教会内部(たとえば『ウィーン美術史美術館名品展~ルネサンスからバロックへ~』図録、東京藝術大学大学美術館、京都国立近代美術館、2002-03、pp.114-115 / cat.no.45《ペテロの解放》、1621)などへの分化も生じました。 空間表現に関心を寄せたものとしては他に、フェルメールやピーテル・デ・ホーホ(1629-84)に代表される屋内風俗画があります。その中でいささかバランスを崩すと映るまでに突き進んだ作品を残したのが、ファン・ホーホストラーテンです; |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ファン・ホーホストラーテン(1627-78) 《あるオランダの室内の眺めがある透視函》 1656-62頃 (右正面から) |

ファン・ホーホストラーテン 《スリッパ》 1655-60頃 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ファン・ホーホストラーテンの名と作品をはじめて見たのは、またしても澁澤龍彦の、今度は『幻想の彼方へ』(美術出版社、1976)に収録された「遠近法・静物画・鏡、トロンプ・ルイユについて」においてでした。やはり本文では触れられないのですが、p.245

に図190 として掲載されたサミュエル・ファン・フーグストラーテン《オランダの室内》は実は、ロンドンの《透視函》の画面の一つにほかなりません。 戸口から連なる室内空間、というか空間の連なりに重点が置かれているとはいえ、そこではまだ片隅に人物や犬が描きこまれていました。かつてはデ・ホーホが作者とされていたルーヴルの《スリッパ》になると、画中画を除けば人物の姿は見えません。上に載せたのはやはり35年前の写真で、例によっていささか鮮明さに欠けるのはご勘弁ください。 同傾向の室内風俗画を手がけたピーテル・ヤンセンス・エリンハ(1623-1682以前)の《人物のいない部屋》についてクロティルド・ブリエール=ミームは、 「この絵はオランダ美術では例外的だ:モニュメントの画家たちはその宮殿や教会を人物たちでいっぱいにした。舞台設定にもっとも関心を寄せる風俗画家たちは - ピーテル・デ・ホーホ自身 - 人物を不可欠だと見なす。1点はロンドン、もう1点はベルリンにあるもの以外、『人のいない』《室内》はほとんど挙げがたい。そしてこれらの作品でさえ、その知られざる著者たちの側に何やら気まぐれがあったにちがいないのに、《人物のいない部屋》はヤンセンスにとって、その構想の論理的な帰結だった。芸術家はおのが思考を表わすため建物に頼る;彼はそれを最重要とみなし、ここではそれで全く充分なのだ」 と述べています(Clotilde Brière-Misme, "A Dutch Intimist. Pieter Janssens Elinga - III -", Gazette des Beaux-Arts, 1947, pp.159-176 ; pp.162-163, p.164 / fig.3)。ちなみに「1点はロンドン」とされているのはルーヴルの《スリッパ》のことのようです(op.cit., p.162 note 4)。(なお別の作品ですが、ヤンセンス・エリンハの作品として、アーサー・K. ウィロック他、成田睦子訳、『フェルメールとその時代』、河出書房新社、2000、pp.168-171 / cat.no.30 《紳士、手紙を読む女とメイドのいる室内》、1670頃、シュテーデル美術研究所、フランクフルト。Brière-Misme, op.cit., p.168 / fig.6)。 ちなみに以前から気になっていたのが、パノフスキーの『〈象徴形式〉としての遠近法』(木田元監訳、哲学書房、1993)中の、イタリアと北方の空間把握を比べたくだりでした。参考になるかどうか、少し引用しておきましょう; 「ヤン・ファン・エイクの『教会の聖母』においては、空間のはじまりはもはや絵の限界とは重ならず、画面はその空間のただなかに置かれており、したがってこの空間は画面の手前にまでも跨ぎ越しているばかりか、さらには距離が短いので、板絵の前に立っている観賞者をも一緒に包みこんでしまうように思えるくらいなのである。」(p.56)。 また「アントネッロ・ダ・メッシーナのようにネーデルラント絵画の影響を強く受けた巨匠でさえも、『書斎の聖ヒエロニムス』の絵では書斎を遠い距離から作図し…(中略)…、また空間がちょうど画面のところからはじまる、いやさらには、画面より少し向こうからはじまるようにし…(中略)…、それに対してデューラーは…(中略)…、床がわれわれ自身の足元まで延びてきているように」(p.69)描くのだという(p.70、pp.86-87、pp.157-159、pp.191-196 なども参照)。 邦訳本が見あたらないので確認はできませんでしたが、スヴェトラーナ・アルパースの『描写の芸術 - 17世紀のオランダ絵画』のどこかでもたしか、相通ずる指摘がなされていたような憶えがあります。 話を戻すと、人物の姿が見えないのはそれだけ異例だとして、ヤンセンス・エリンハの作品はさておき、ファン・ホーホストラーテンの《スリッパ》での床に脱ぎすてられたスリッパや鍵穴にさしたままの鍵束などは、いかにも何やら意味を託されていそうです。人がいないからいっそう、そんな風に感じさせられるのかもしれません(鍵束のささった鍵穴の位置は、現在の通例からするといやに高いような気がするのですが、こんなものなのでしょうか? ダニエル・アラスは 「さりげない効果を確保するために計算された場所へ正確に位置づけられ」 と述べていました; Daniel Arasse, Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, Paris, 1992, p.148)。ここで連想したのが、次の作品でした; |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《帚木図屛風》 桃山時代、16世紀 |

一昨年の『本居宣長展』(三重県立美術館、2017/9/30-11/26)に出品された作品で、というか以前『室町時代の屛風絵展』(東京国立博物館、1989)に行ったはずなので実物を見るか、展示替えで見られなかったにしても図録にカラーの図版と解説が載っているのだから、ああこんなんあったなくらい思ってもよさそうなものですが、まるっきりかすめもせず、怪我の功名、お蔭で新鮮に見られたことではありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 金雲もくもく吹 ふりかえればちょうど、化猫映画を何本か見ていた時期と重なり(本サイト更新履歴2017/10/25~11/22、本作は10/31-11/26に展示)、日本のお屋敷の空間が気になっていたのにも連動していたのかもしれません。 本作は宣長の『源氏物語』研究にからめて展示されたもので、会期前半、同じ場所に配された《夕霧図屛風》(cat.no.101、九州国立博物館蔵)ともども、「人物を描かず、象徴的な周辺のモチーフだけで物語の内容を暗示させる『留守模様』と呼ばれる表現」(『本居宣長展』図録、p.169)の例なのでした。『室町時代の屛風絵展』図録でも解説に記されていますが(pp.239-240)、やはり記憶の外でした。そうと言われれば、手前の部屋にどんと置かれた琴が、ファン・ホーホストラーテンの画面におけるスリッパや鍵束と類比できそうに思われてきます。双方画中画付きですし。 なお金雲、吹抜屋台、蔀についてそれぞれ; 千野香織・西和夫、『フィクションとしての絵画 - 美術史の眼 建築史の眼』、ぺりかん社、1991/97、 「15 きらめく雲 - 料紙装飾と絵画 美術史から」、 「20 吹抜屋台の手法 - 大胆な、そしてすぐれた空間表現 建築史から」 「24 演出家としての絵師 - 王朝風雰囲気の道具立て 建築史から」 も参照ください。雲についてはまた; 武田恒夫、『日本絵画と歳時 景物画史論』、ぺりかん社、1990、pp.30-31 高松良幸、「金雲の形態的変遷に関する一考察 - 仁和寺蔵『車争い図』屛風を中心に -」、『フィロカリア』、no.8、1991.3、pp.77-101 読み方がいっかな頭に留まってくれない蔀について; 高橋康夫、『建具のはなし 物語|ものの建築史』、鹿島出版会、1985、pp.19-22 など また留守模様はもともと蒔絵など工芸の領域で用いられたとのことですが、この点について; 伊藤哲夫、『器財の意匠 - 器物文様 日本の美術 No.517』、ぎょうせい、2009.6、pp.30-33 タルシーア:棚図、マッツォッキオ、ウッチェッロ タルシーアに戻って、今度は棚の絵の例をいくつか; |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

フラ・ジョヴァンニ・ダ・ヴェローナ(1457/58-1525) 《典礼器具、本、多面体のある戸棚》 1518-23 |

ベネデット・ダ・マイアーノ(1442-1497) 《マッツォッキオ、FEDE(信仰)と綴る文字のあるインクスタンド、アストロラーベ、天球儀のある戸棚》 1474-76 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上掲の《サン・マルティーノ修道院の回廊》と《街の眺め》でも、眺めの手前に開きかけた棚の扉が目だましとして配されていましたが、最初に挙げたルーヴルの作品も含めて、こちらははっきりだまし絵として作られています。開いた棚の中には書物とともに、多面体だの天球儀だの、いかにも幾何学的な、エッジの鋭い、つまりはタルシーアの特性に適った形態が配されています。 そんな中、マイアーノの作品の下の棚、斜めに立てかけた市松模様の輪っか状の物と同じものが、左下に挙げるフラ・ジョヴァンニ・ダ・ヴェローナの作品でもやはり下の棚、今度は寝かせて配されていました。右下はニューヨークのメトロポリタン美術館に移された元グッビオのドゥカーレ宮のストゥディオーロの一部で、下で手前に突き出しているように見える台は目だましなのですが、ここにも同型のものが置いてあるかのように描かれています。細部は→こちら。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

フラ・ジョヴァンニ・ダ・ヴェローナ 《多面体とタルシーアの道具》 1504-05 |

ジュリアーノ・ダ・マイアーノ(1432-90)とベネデット・ダ・マイアーノの工房 《グッビオのパラッツォ・ドゥカーレのストゥディオーロ》(部分) 1478-82頃 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

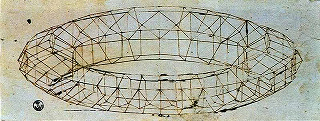

| これらがマッツォキオという名であることは、なぜか憶えていました。憶えていた理由はいろいろな要因が重なっているのでしょうが、一つに、Tout l'œuvre peint de Paolo Uccello, 1972 の中で次に挙げるウッチェッロのものとされる素描3点が小さな図版で掲載されていたからでしょう(p.100 / cat.nos.62, 63, 64)。解説の一部にチェックを入れてありました。 余談になりますが、Tout l'œuvre peint de ……とつくのはフラマリオン社から刊行されていた Les Classiques de l'art というシリーズの1冊で、もとはイタリアのリッツォーリ社の Classici dell'Arte シリーズで、こちらは L'opera completa di で始まる。日本でも集英社から『リッツォーリ版 世界美術全集』として24巻選ばれて出ていました。 要は廉価版カタログ・レゾネなのですが、刊行時点での成果がきちんとした研究者によってまとめられているとあって、対象となった作家の概観を得るのに助けになりました。なかなか専門外のレゾネまで手のでない学生にはありがたく、古本屋などで見かけると余裕さえあればあまり関係のなさそうな作家のものまで買っていたものです。本サイトでも図版頁の Cf. であちこち顔を出しております( Tout l'œuvre peint de Gustave Moreau, 1991 のように全作品じゃない場合もありました)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ウッチェッロ(に帰属) 《マッツォッキオ》 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、ヴァザーリ『列伝』中の「ウッチェッロ伝」はあちこちで引かれるのを見かける、次の逸話を伝えています; 「それで彼の親友であった彫刻家のドナテルロは、ウッチェルロがそのために時間を費やした、いろいろな角度から遠近画法で眺めた、尖った突起やでっぱりのあるマッツォッキオと呼ばれる帽子の図や、ダイヤモンド状の72面のある球体で、各面に鋸屑を捲きつけた棒を立ててあるもの、等々の奇妙な図を指し示されたとき、 『ええ、パーオロ、このお前さんの遠近画法という奴のお蔭で、お前さんは確かなものを捨てて不確かなものに飛びついてしまった。こうしたものは寄木細工をやる人以外には何の役にも立たないものさ。というのも、木屑や、円い螺旋状や四角い螺旋状等々で、壁を飾りつけてゆくのが寄木細工の職人の仕事だからな……』」(ヴァザーリ、平川祐弘・小谷年司・田中英道訳、『ルネサンス画人伝』、白水社、1982、、pp.46-58:「ウッチェルロ伝」、p.49)。 ドナテッロに振り当てられた台詞にどんな典拠があるのか、いささか疑問符が浮かぶところではありますが、ドナテッロに由来するにせよヴァザーリの創作であるにせよ、寄木細工が引きあいに出されているのが興味深いところです。ケネス・クラークもルネサンス期の建築描写にまつわって何度かタルシーアに触れていました(Sir Kenneth Clark. "Architectural Backgrounds in XVth Centyru Italian Painting - I", The Arts, no.I, 1946, p.15, "II", id., no.II, 1947, p.36, p.38. ケネス・クラーク、岡田温司訳、『ヒューマニズムの芸術 初期イタリア・ルネサンスの巨匠たち』、白水社、1987/2009、p.52、また「訳者あとがき」、p.188)。関連しては前出シャステル「理想都市」への松浦寿夫による「訳者あとがき」(pp.215-217)もご覧ください。 他方ヴァザーリは後の箇所で、ウッチェッロの 「身内の者から聞いたところによると、身内の者にデッサンで一杯の箱をいくつも遺した」(同、p.56) と述べており、その際に入手したのでしょうか、 「私のデッサンのコレクションのなかには、彼の人物図、遠近画法の図、驚歎するほど美しい鳥や獣の図などがかなりたくさんある。しかしそのなかで最上のデッサンはマッツォッキオの図で、それは線だけで描かれているが、実に美しいもので、パーオロの忍耐がなければとても描けるものではない」(同、p.56) と述べていました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ウッチェッロあるいはピエロ・デッラ・フランチェスカに帰属 《高坏の透視画習作》 |

この言葉を受けてクラークは、 「ただし実際には、それよりずっと美しいウッチェルロによる遠近法の素描がある。杯の素描である」 (クラーク、前出『ヒューマニズムの芸術』、pp.58-61) と記しています。この箇所への訳註には 「杯の素描とは、フィレンツェのウフィツィ美術館版画素描室所蔵(N.1758A)を指すものと思われるが、これをピエロ・デルラ・フランチェスカに記する説も有力である」 とありました(同、p.181) 訳注[5]。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (追補:The Gubbio Studuiol and Its Conservation, 1999, vol.I ; Olga Raggio, Federico da Montefeltro's Palace at Gubbio and Its Studiolo, p.112, p.115 / fig.5-57, p.187 note 68 ではウッチェッロへの帰属が言及されていました)。左に載せたのが件の素描です。 「実際マッツォッキオの形が器の上部に組みこまれている」 とデヴィッド・ウェイドは指摘しています( David Wade, Geometry & Art. How Mathematics transformed Art during the Renaissance, Shelter Harbor Press, New York, 2017, p.67)。 またクラークはマッツォキオについて、 「ウッチェルロがその魅力にとりつかれたのは、明らかにそれが、一続きの面として連続体を表現しうる方法を示唆していたからである。『マッツォッキオ』の骨組みのなかでは、彼に好みの円筒形は遠近法に還元できた」 と述べています(同、p.58)。実にうまく言葉を当てるもんだと思わず感心してしまいました。 あるいはまた、円や球が遠心力と求心力を掛けあわせてできるのに対し、ドーナツないしトー-ラスでは、真ん中に穴が開いているため遠心力も求心力も円環内に留められ、ぐるぐる循環することになる。それでいて曲面ならぬ平面と直線でできた切り子面がゆるい角度で連なるので、力も切り子面の境界ごとに、あちこちへ散らされる、そんな風に説明することもできるでしょうか。 それはともかく、マッツォッキオは素描だけでなく、ウッチェッロの大画面にも登場します。内2点は別のところですでに挙げましたが再登場願い、もう1点、ウフィツィの《サン・ロマーノの戦い》も追加しておきましょう。拡大画像とデータの頁に細部の拡大画像も載せておきましたので、ご確認ください; |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ウッチェッロ(1397-1475) 《大洪水》 1446-1448 |

ウッチェッロ 《サン・ロマーノの戦い》(ルーヴル) 1456-1460頃 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ウッチェッロ 《サン・ロマーノの戦い》(ウフィツィ) 1456-1460頃 |

《大洪水》中の細部に関し、 「実際には『マッツォッキオ』は帽子であって、それを首の廻りにつけている人物は、単に非常事態の結果としてそうしているにすぎないと説明されるべきであろう」(同、p.58) とクラークはいうのですが、とするとどんな大きさの頭を想定しているのかと、揚げ足を取りたくなったりもします。 またウフィツィの《サン・ロマーノの戦い》で、やはり市松マッツォッキオをかぶった人物をのせた中央の白い馬の左、捻り縞模様のかぶり物が描かれていますが、これもマッツォッキオなのでしょうか? |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヴァザーリの訳註(p.386(2))などにマッツォッキオについての簡単な説明は必ずあり、内いくつかは→こちら(「図像、図形、色彩、音楽、建築など」の頁の「おまけ」の「追補」)で引いておきましたが、実態がもう一つピンと来ない。そこでR.L.ピセツキー、池田孝江監修、森田義之・篠塚千惠子・篠塚二三男・一ノ瀬俊和訳、『モードのイタリア史 流行・社会・文化』(平凡社、1987)を引っぱりだしてみると、詳しく記されてはいないものの、多少イメージをつかめたような気になってきました。 本文よりもまずは索引から; 「13~15世紀に見られたカップッチョの台となる、布で包んだ環形の詰め物」(p.703)。 そこで同じく索引で「カップッチョ」: 「頭巾、フード。カッパの衿ぐりに縫いつけられたことからこの名が生まれる。12~15世紀に広く普及し頭にぐるぐると巻きつけて布端を長く垂らした」(p.721)。 次いで本文、ヴァルキ『フィレンツェ史』(1547)よりの引用; 「カップッチョは三つの部分からなっている。まずマッツォッキオ mazzocchio は、布で包んだ輪状の物で、頭のまわりをぐるりと囲み、輪の内側には裏打ちがあって頭全体をおおった。次にフォッジャ foggia は、肩に垂れ下がって、頬の左側全体を保護するもの、ベッケット becchetto は同じ布を二重にした帯状のもので、地上に届くほど長く、折りたたんで右肩にのせたり、首に巻くこともよくあったが、より器用で気のきいたところを見せつけたい者はそれを頭に巻いた」 (pp.423-424)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ボッティチェッリ(1444/45-1510) 《青年の肖像》 1470頃 |

カップッチョ cappuccio の例がいくつか載せられている中から、とりあえず左の図版とその解説; 「詰め物をした台輪を頭にかぶり、フォッジャ(短い垂れ布)を心もち左へずらして後ろに垂らす。長い垂れ布のベッケットは、顔を縁取るようにしてゆったりと垂らして、肩越しに後ろへまわしている」(p.352 図16)。 いずれにせよマッツォッキオはあくまで台であって、表に露出されるものでは本来ないのでしょう。とすると大画面でそれを人物たちにつけさせたウッチェッロの意図やいかに、ということになります |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (追補:タルシーアや素描その他に描かれたイメージだけ見ていると、輪郭がくっきりしている分、マッツォッキオはずいぶん硬質なもののように感じられますが、上でリンクした→「図像、図形、色彩、音楽、建築など」の頁の・・・で引いた中に、マッツォッキオの素材として、 「木の輪やたが」、 「柳の枝で編んだもの」 とありました。頭に載せるのだからできるだけ軽く柔らかい方が望ましいのでしょう)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ウッチェッロ 《サン・ロマーノの戦い》(ロンドン) 1456-1460頃 |

ちなみにバクサンドールの『ルネサンス絵画の社会史』(篠塚二三男・池上公平・豊泉尚美訳、平凡社、1989)に面白いくだりがありました; 「ウッチェッロの《サン・ロマーノの戦い》に描かれたニッコロ・ダ・トレンティーノの帽子には、数通りの見方がある。ひとつは飾りが上についた丸い帽子という見方であり、もうひとつは丸い環とふっくらした角のある円形との合成体で帽子の形をしたものという見方である。…(中略)…このきわめて三次元的な帽子の上の模様が、対象の形状を無視してまるで二次元のもののように画面上に平らに広がっているというパラドクスに注意が向く。そして最後に、この帽子の多角形に対する疑問が湧いてくるのである。たしかにこれは直線で囲まれた形をしている。しかしいったい六角形なのか、それとも四角形なのか」(p.160)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

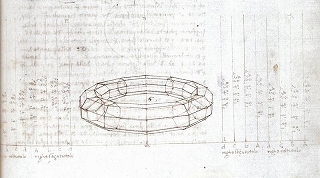

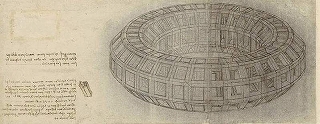

| ロンドン本の帽子あたりの細部拡大画像は→こちら。《サン・ロマーノの戦い》3点の内他の2作と違って、本作ではマッツォッキオが露出しているところは見あたらないのですが、下方の輪状の部分はマッツォッキオを包んでいるわけです。ルーヴル本の主人公の帽子とも比べてみてください→そちら。 また John N. O'Grady, "An Uccello Enigma",Gazette des Beaux-Arts, no.1394, Mars 1985, pp.99-103 は、双方の刺繍を比較、ルーヴル本では透視画法的短縮によって捉えられているのに対し、ロンドン本では平面的な処理しかなされていないことを指摘しつつ、それぞれの文様を復元しています。 ところでヴァザーリの「ウッチェッロ伝」は、先のドナテッロとのやりとりだけでなく、一貫してウッチェッロを遠近法にいれあげて脇道にそれた画家と見なしているかのようです。その末尾で; 「妻がよく口にしたのは夫のパーオロがしばしば仕事場で夜を徹して遠近法の問題に打込み、妻がもう寝るようにと夫に声をかけると、彼は、 『ああ、この と答えるのが癖だった」(pp.57-58) (最後の台詞の原語は "Oh che dolce cosa è questa prospettiva!" 前掲 [Wikisource ] > Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori (1568) の頁より) と伝えるのも、揶揄の感が強い(それとも愛が潜んでいるのでしょうか?)。 先に触れた「遠近法・静物画・鏡、トロンプ・ルイユについて」の末尾でこの逸話を引いた澁澤龍彦は、『記憶の遠近法』(大和書房、1978)の「あとがき」でも同じ逸話に触れ、 「表紙カヴァーの絵には、私の好きな15世紀のパオロ・ウッチェロをえらんだ…(中略)…とくに『狩猟』の絵(オクスフォード、アシュモリアン美術館)は、私の大好きなものである。この犬たちの優美な姿態を見てごらん」(p.215) と書いています。さらに『唐草物語』(河出書房新社、1981)冒頭に置かれた「鳥と少女」はまた別のウッチェッロ伝にほかなりません。 その中で澁澤は、 「パオロは事物から引き出された形の美しさをもっぱら愛していたのであって、事物そのものにはてんで関心がなかったのだ」(p.11)、その遠近法について、「案に相違して途方もなく観念的なのではないか、という疑いをもいだかしめるに十分だろう。いや、まぎらわしい観念的という言葉を用いるよりも、私はここで正確を期して、プラトン主義的という言葉を用いておきたい。現実の奥にひたすら形を求めんとするパオロの視線は、やはりなにか現実を越えた、イデアの世界を望み見ているような気がしてならないからである」(p.13) と語ります。 自分に引き寄せすぎではないかという気もしないではありませんが、実のところここで何度か、またこの後も援用させてもらうケネス・クラークの「パオロ・ウッチェルロと抽象絵画」も、ニュアンスはより細かいとはいえ、その主張するところにおいて澁澤のそれと大いに相通じているのでした。 ところで「鳥と少女」は、 「ヴァザーリの伝記とともに、シュウォッブの『架空の伝記』からも想を得ている」(p.14) とのことです。後者の邦訳は大濱甫訳、『架空の伝記 シュオブ小説全集 Ⅲ』、南柯書房、1980、pp.123-132:「絵師パオロ・ウッチェルロ」。また次の本にも渡辺一夫訳が付録として再録されていました(pp.240-244);ジャン=フィリップ・アントワーヌ、宮下志朗訳、『小鳥の肉体 画家ウッチェルロの架空の伝記』、白水社、1995。同書の「『思い入れ』としての架空の伝記 - 訳者あとがき」では渡辺一夫訳再録の旨とともに、澁澤の「鳥と少女」のことにも触れていました(pp.250-251)。 →こちら(「ルネサンス、マニエリスムなど(15~16世紀)」の頁の「おまけ」)で挙げた篠田真由美の『天使の血脈』(1995)および『堕とされしもの 天使の血脈』(上下)(1996)にレオナルドが登場したり、作:冲方丁、画:伊藤真美、『ピルグリム・イェーガー』(1~6巻)(2002-2005)でミケランジェロなどが出てきたりといった例はまだまだあるのでしょうが、〈架空の伝記〉が3種ある画家というのは珍重していいものかどうか。とまれ、シュウォッブと澁澤の短篇でもアントワーヌの長篇でも、マッツォッキオのことはちゃんと記されています(渡辺一夫訳:pp.240-241、澁澤:p.11、アントワーヌ:pp.155-157、p.185)。 マッツォッキオ、透視画法、多面体 マッツォッキオに戻ると、クラークはウッチェッロ以外にピエロやレオナルドが取りあげたことに触れ、さらに 「『マッツォッキオ』は、被り物として流行遅れになってしまったのちも長く、技量の試金石を提供しつづけた」(p.61) と述べています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ピエロ・デッラ・フランチェスカ(1412頃-1492) 『絵画の遠近法について』よりマッツォッキオの素描 1482以前 |

レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519) 『アトランティコ手稿』よりマッツォッキオの素描 1478-1518 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 例によってすっかり忘れていましたが、ピエロの遠近法論は石鍋真澄、『ピエロ・デッラ・フランチェスカ』、平凡社、2005 の付録資料として抄訳ですが、さいわい日本語で読むことができます。上の図も図20として登場する(p.446)。対応する本文は残念ながら割愛された箇所で、解説のみでした(p.437)。そこでマッツォッキオは「トルクロ

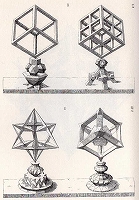

torculo 」と呼ばれているとのことで、訳註17(p.441)をご覧ください。同書「第13章 数学者ピエロ」もあわせて参照のこと。 戻るとクラークは先のくだりに続けて、 「16世紀半ばにいたるまで生き残って、ダニエレ・バルバロの有名な遠近法の書物にはその図解が見られる」(p.61、p.60 / 図15) と記しています。「ダニエーレ・バルバロは教皇庁の高位聖職者で、またウィトルウィウス注釈本(1556年)の著者」(Caroline Constant、福田晴虔訳、『パッラーディオ 建築ガイドブック』、丸善株式会社、2008、p.74)、弟のマルカントーニオ(1518-95)ともどもパッラーディオが設計、ヴェロネーゼがだまし絵で装飾したヴィッラ・バルバロの施主にほかなりません(→こちら(ヴェロネーゼ、ヴィッラ・バルバロの十字の真の頁)も参照)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ダニエーレ・バルバロ(1513-70) 『透視図の実際』(1569)より |

ヤムニッツァー(1508-1585) 『正多面体の透視図』(1568)よりI1-2頁:マッツォッキオの変化形 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

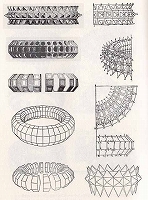

| クラークは上に挙げたレオナルドの図について、 「それは、『マッツォッキオ』にしては堅固にすぎ、むしろピエロの正多面体により近い」(p.61) と述べていますが、トゲトゲになった上の2図は、さらに凶暴化したかのごとくです。とまれこれらは、タルシーアやマッツォッキオについて何か資料がないかと検索している内に出くわした、次の本からとったものです; デヴィッド・ウェイド、宮崎興二編訳、奈尾信英・日野雅之・山下俊介訳、『ルネサンスの多面体百科』、丸善出版、2018 どういう経路でだったか、Amazon か何かで目次を見ると「インタルジア」や「マゾッキオ」が後ろの方に出てくる。刊行されて間もない頃だったということになるのでしょうが、慌てて取り寄せてみれば、なかなか面白い本というか画集でした(先に挙げた David Wade, Geometry & Art, 2017 は本書の原著(2015)の後に出た本で、重なる部分を含みつつ範囲がやや広くなり、全篇モノクロの本書に対しカラー図版を主にした姉妹版的な画集です)。 先に挙げたタルシーアの棚図にも多面体が描かれていましたし、ピエロの著述の一つは『五正多面体論』でした。マッツォッキオだって多面体なのでしょう。しかし透視図法と多面体が結びつくという発想はまったく浮かばなかったのでした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

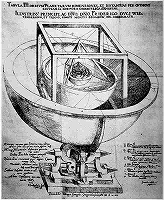

ケプラー(1571-1630) 『宇宙の神秘』(1596)より 太陽系のプラトン立体模型 |

そもそも多面体の何たるかもよくわかっていないのですが、ただ5つの正多面体ことプラトン立体については、澁澤龍彦の『胡桃の中の世界』(青土社、1974)に収められた「プラトン立体」に教わっていました。プラトーンの『ティーマイオス』(→こちら(「ギリシア・ヘレニズム・ローマ Ⅱ」の頁の「vi. プラトーン」)を参照)はもとより、左に掲げた、やはりあちこちで見かけるケプラーの『宇宙の神秘』(→こちらを参照(「バロックなど(17世紀)」の頁の「ii. ケプラーなど」)を参照)からの太陽系図もそこに記されていました。本頁中澁澤の名前が出るのはこれで5回目となります。今までいったい何をしてきたんでしょうか。 なお左の図には、左右反転しているものも見かけます。David Wade, Geometry & Art, 2017, p.185 掲載のものもそうなのですが、左図同様書きこまれた文字は反転していない。2種類あるのでしょうか? |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 確認しておくと、5つのプラトン立体の内4つはプラトーン『ティーマイオス』54d-56c(泉治典訳、「ティマイオス - 自然について」、『プラトン全集

6』、角川書店、1974、pp.225-228)において; 土:正六面体(立方体) 火:正四面体(ピラミッド) 空気:正八面体 水:正二十面体 に割り振られます。 五角形からなる正十二面体だけは、 「神は万有の上にかの動物の形を描くに当たってこれを用いたのである」(55c / p.226) とされる。そこに付された註69には、 「次の『動物の形を描く』と訳した διαζωγραφεῑν は『さまざまに彩る』とも訳せるが、むしろ全天を - 黄道だけでなく - 動物の姿をした星座でおおうという意味であろう」(p.355) とありました。ちなみにジョン・バーネット、西川亮訳、『初期ギリシア哲学』(以文社、1975)では 「神は宇宙を彩るにあたって宇宙のためにそれを用いた」(p.433) となっています。 さて、ウェイドの『ルネサンスの多面体百科』でハイライトをなしているのは、イタリアからデューラーを導管として、16世紀半ばのニュールンベルクで相次いで刊行された透視画集、とりわけヤムニッツァー(1568)とシュテーア(1567、訳本では「シュトーア」と表記)のものでしょう。全310ページの内、図版だけで前者は78ページ、後者は後に見つかった手書きの草稿も含めて32ページ を占めています(後者の『幾何学と透視図』は全11点すべてとタイトルページを掲載)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

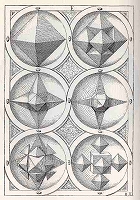

ヤムニッツァー『正多面体の透視図』(1568)より B1頁:正八面体とその変化形 |

ヤムニッツァー『正多面体の透視図』(1568)より F1頁:立方体とその変化形の枠組み模型、 F2頁:立方体の変化形の星形枠組み模型 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヤムニッツァーの原著では最後に配されているというマッツォッキオの図は先に挙げましたが、主体をなすのは左上のような頁で、 「それぞれの正多面体には、正四面体には a、正八面体には e、立方体には i、正二〇面体には o、正十二面体には u という母音字が割り振られていて、それぞれの母音字の領域には24枚ずつの変形多面体の図面が収められている。つまり、それぞれの正多面体には、その正多面体そのものとそれに続く23枚の変形立体の図面が描かれている」(p.96)。 「プラトンの立体に基づく自らの宇宙像を表現するかのようにな図形の構成方法を使ってプラトンの正多面体は無限に変化させることができるということを説明している」(p.96)。 即ちそれは、宇宙形成のための言語-形態素でもあるわけです。 シュテーアの『幾何学と透視図』はまた趣きが変わります。どこかで見たような気がすると思ったら、グスタフ・ルネ・ホッケ、種村季弘・矢上澄子訳、『迷宮としての世界 マニエリスム美術』、美術出版社、1966、図157、p.244 に下の図9が、坂崎乙郎『抽象の源流』(1968)に図5が掲載されていました(図25、本文p.123)(双方シュテールと表記)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

シュテーア(シュトーア)(1540頃-1620頃) 『幾何学と透視図』(1567)より図9 |

図10 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「その本のタイトル頁に添えられた説明文によると、収められた図面を、家具職人や愛好家が象眼細工の下絵などを作るとき使うことを期待していたようである」(p.178、またp.191、pp.62-63) とウェイドは述べており、ヴァザーリの伝えるウッチェッロに対するドナテッロの言葉が思い起こされるところですが、同書の付録に「ドイツにおける象眼細工(インタルジア)」の項があり(pp.271-274)、やはり 「その中でシュトーアの作品は疑いもなくその素材に影響を与えていたと思われるが、シュトーアの作品の図が使われたという直接の証拠はほとんどなく、ましてや有名な『幾何学と透視図』(ニュルンベルク、1567)の一連の図が利用されたという痕跡はまったくない」 とだめ押ししています(p.271)。 ただ続く3ページに掲載されたモノクロ図版の作例はいずれも、いやに明暗の対比がきつく、何やら騒擾の気配を感じさせずにいません(カラー図版は前掲 David Wade, Geometry & Art. 2017, p.2, pp.190-191 で見ることができます)。 シャステルも『ルネサンスの危機』(小島久和訳、平凡社、1999)ではイタリアのものとともにドイツのタルシーアに触れ、次の作品を図版に挙げていました(pp.150-151、pp.157-158 / 図65-66)。さらに James Elkins, The Poetics of Perspective, Cornell University Press, Ithaca and London, 1994 も、第4章中で "Complexity in Italian Intarsia" (pp.128-133)の節から間をはさんで、"Antiperspective in Northern Intarsia" (pp.159-166)の節を配していました。p.164 の fig.38 はまたしてもシュテーア『幾何学と透視図』の図9 で、p.162 の fig.37 はシャステルと同じく次の作品、ただし開いた状態での右のパネルに当たります(下の画像には映っていない。所蔵者である LWL-Museum für Kunst und Kultur の Sammlung Online でご確認ください(拡大画像とデータの頁にリンクを張っておきました)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

アウグスブルクの工匠(16世紀後半活動) 木製装飾戸棚、いわゆる《ヴランゲルシュランク》 1566 |

Schrank は戸棚や箪笥をさす普通名詞ですが、前半のヴランゲルについて所蔵先の解説によると、 「スウェーデンの元帥フォン・ヴランゲルが、豪華な嫁入り支度として婚礼の際、娘に贈ったということだとの、確証のない言い伝え」 があるとのことでした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ちなみにこの作品は、マルセル・ブリヨンの『幻想芸術』(坂崎乙郎訳、紀伊國屋書店、1968)に単色図版35 として掲載された作品と、データからすると同じもののようなのですが(p.465 に解説:ヴランゲルシュランク『寄木細工』アウグスブルク、1566年、ヴェストファーレン、ミュンスター州立美術館)、そこに掲載された部分は、上の画像や扉を開いた状態の画像とは一致しないような気がします。別の部分なのでしょうか? (追補:追って届き、拡大画像とデータの頁に挙げた Géza Jászai, Der Wrangel-Schrank, 1984 に戸棚右側面とありました;p.13 / Farbtafel III., pp.27, 29-31 / Tafel 11-14 →こちら。ちなみに上に記した呼び名の由来等については同書 p.18:"Zur Herkunft des Werkes"も参照)。 シャステルに戻れば、上の作品について 「この世にはおよそありえない空想的な風景を構成するために廃墟や建築の断片あるいは武具の部材などが寄せ集められ、おびただしいモティーフがかつてない一大装飾を作り出している。ここに装飾の圧力によって表象が溢れ出たことの申し分のない顕れを見出すことができる」(p.150) と述べた後、シュテーアとヤムニッツァーの名を挙げるのでした(p.151)。 (追補:シャステルは「断片・怪奇・未完成」(高階秀爾訳、J. A. シュモル編、『芸術における未完成』、岩崎美術社、1971 所収)でも「ヴランゲルの戸棚の寄木細工」を引きあいに出していました;p.142、図10:ブリヨン『幻想芸術』に掲載されたのと同じ右側面。ただし再録された André Chastel, "35. Le fragmentaire, l'hybride et l'inachevé"(1957), Fables, formes, figures 2, Flammarion, Paris, 1978, pp.32-45 中の p.39 / fig.242 は右扉内側 →そちら)。 ところで年記が正しければシュテーアの木版画集より《ヴランゲルシュランク》が一年早い。いずれにせよこの時期の南ドイツの状況が気になるところです。 なおウェイドの本の参考文献の一つに挙がっていたのが; P.R.クロムウェル、下川航也・平澤美可三・松本三郎・丸本嘉彦・村上斉訳、『多面体』、シュプリンガー・フェアラーク東京、2001 でした。ウェイドが美術的な関心に寄っているのに対し、こちらは何より幾何学の歴史を扱っています。それでいて「第3章 多面体幾何の衰退と復活」では p. 109 の「物の新しい見方」の節以下、 遠近法/初期の遠近法の画家/レオン・バティスタ・アルベルティ/パオロ・ウッチェロ/木工作品での多面体/ピエロ・デラ・フランチェスカ/ルカ・パチョーリ/アルブレヒト・デューラー/ヴェンツェル・ヤムニッツァー と馴染みの名が並びます。ウッチェッロの節ではドナテッロとのやりとりを伝えるヴァザーリが引用され(p.115)、木工作品の節には上掲のマイアーノの作品を含むフェデリーコ・ダ・モンテフェルトロのストゥディオーロの一角が挿図になる(p.117)。やはり上掲フラ・ジョヴァンニ・ダ・ヴェローナのサンタ・マリア・イン・オルガノ教会・聖具室のタルシーアはカラー図版入りです(図6)。本書では『正立体の遠近法』と表記されるヤムニッツァーの図集は、p.132 に章扉頁、pp.134-136 と、まる3ページ分の図版が掲載されるだけでなく、p.50、p.183、p.184、p.294、p.358 と何か所かの章扉に使われています。また「マゾッチオ」の語がヴァザーリの引用中(p.115)、タルシーアのモティーフの一つとして(pp.116-117)、ヤムニッツァーの図集の説明(p.133)にと何度も出てくるのでした。ちなみに「第4章 幻想性、調和性、一様性」はまるまるケプラー絡みです。 そういえば澁澤龍彦の「プラトン立体」には、図版こそないものの、 「16世紀初頭から後半にかけての時代には、たとえばドイツのウェンツェル・ヤムニッツァーとか、ローレンツ・シュテールとかいった、純粋に無意味な、全く実用性を離れた、多面体や球のみで構成された幾何学の世界を描く画家が多く現われた」 と記されていました(p.36)。すぐ続いて挙げられるジャック・ブスケの『マニエリスム絵画』がネタらしいのですが、それはともかく、何て美しい形容でしょうか。 〈片輪車〉、流水、〈扇面流し〉 《ヴランゲルシュランク》でも数多くの円形がひしめきあっていましたが、マッツォッキオの形からはたとえば、 ロトチェンコの《空間コンストラクション No.12》(1920)などを連想することもできるでしょうか。あわせて一連の積木状《空間コンストラクション》(1920-21)を、タルシーアの街景図と比べられるかもしれません。 あるいはデュシャンのレディメイド《自転車の車輪》(1913-14)、少し戻って 高橋達史、「回転する車輪の表現をめぐって - フィリップス・アンゲル『絵画芸術礼讃』と17世紀オランダ絵画 -」、『美術史』、no.112、1982.3 で取りあげられた作例が思い起こされたりもします。この論文は17世紀中葉のオランダを扱ったものですが、その末尾で平安・鎌倉時代の絵巻物に言及しています(p.89)。とりわけ註51(p.94)で触れられる『信貴山縁起』第2巻「延喜加持の巻」における、「剣の護法」童子が輪宝だか法輪だか金輪だかを転がしながら飛来するさまはいかにも鮮烈でありました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《片輪車蒔絵螺鈿手箱》 平安時代、12世紀 |

しかしここでは、以前からずっと気になっていた〈片輪車〉の意匠を挙げましょう。はじめて出くわした具体的な作品が何だったかももはや記憶になく、とりあえず名品とされている作例を左に掲げておきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 流れいく波間からいくつも車輪が顔を出しているさまが、いったい何だろうと頭にこびりついていたのでした。流れに押されてということなのか斜めに見えることを示すのか、車輪はひずみつつ、その求心的な幾何学性と流水の不定型さが対比され、しかし流水も面として塗られているのではなく、たぶんに文様化した曲線で引かれているため、一方が他方を呑みこんでしまうことなく響きあう。もちろん左の作品であれば黒漆地に螺鈿、蒔絵の質感や色の果たす役割も決して小さくありますまい。 「『片輪車』は、平安貴族の乗用として用いられた牛車の車輪が乾燥で割れないように鴨川の流れに浸して手入れをする様を表したものである。京中では、日常目にする情景であった」(伊藤哲夫、前掲『器財の意匠 - 器物文様』、p.62) とのことで、国史国文学に疎いため詳らかにしませんが、当時の文献にそうした記述があるのでしょう。 本作品についての研究は蓄積されていることでしょうが、見る機会のあったものとしては; 衛藤駿、「平安朝工芸のシンボリズム 流水片輪車螺鈿蒔絵手筥」、『絵画の発見 〈かたち〉を読み解く19章』(イメージ・リーディング叢書)、平凡社、1986、pp.201-208、口絵10 須藤弘敏、「荘厳と寓意 - 流水片輪車蒔絵螺鈿経箱をめぐって」、『講座 日本美術史 2 図像の意味』、東京大学出版会、2005、pp.141-167 でさまざまな意味付けや機能について論じられていました。また、 鶴岡真弓、『装飾する魂 日本の文様芸術』、平凡社、1997、pp.201-213:「第12章 車」 ちなみに上の意匠と直接つながるわけではないようですが、時代は下って近世には、〈片輪車〉はある妖怪の呼び名でもあったそうです。この点については次の論文をご参照ください; 今井秀和、「片輪車という小歌 - 妖怪の母体としての言語 -」、『日本文学研究』、no.46、2007.2.15、pp.67-76 [ < 大東文化大学機関リポジトリ ] なお澁澤龍彦は「化けもの好きの弁 泉鏡花『夜叉ケ池』公演に寄せて」の冒頭で、妖怪〈片輪車〉にふれています(『太陽王と月の王』(河出文庫 し 1-48)、河出書房新社、2006(1980年刊本の文庫化)、pp.60-62)。 車輪のモティーフとしてはさらに、〈花車〉(伊藤哲夫、上掲『器財の意匠』、pp.42-44)、〈御所車(=源氏車)〉(同書、pp.63-64)、〈水車、槌車〉(同書、pp.64-65)などいろいろあるそうですが、〈水車〉については後でまた戻るとして、ここでは川の流れということで〈扇面流し〉に飛ぶとしましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

狩野杢之助 《扇面流図(名古屋城御湯殿書院一之間北側襖絵)》 江戸時代、c.1633 |

〈片輪車〉の場合同様、水の流れとそのまにまに散らばる扇、そこに金雲も加わって、何やら曰く言い難い雰囲気を醸しています。やはり人の姿の見えないことがこの雰囲気に一役買っているのでしょう。扇は全開だったり半開き、あるいは閉じられていたり、向きもさまざまで、しかも各扇面が画中画なので、見るものの視線を散らしつつ、横長のフォーマットに応じて、時間の流れの中でうつろいゆく諸世界のいくつもの切片のようにも見えます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本美術における扇についてはこれまた研究が蓄積されていることでしょう。とりあえず概観として; 『扇の国、日本』展図録、サントリー美術館、山口県立美術館、2018-19 扇流し図について; 安達啓子、「扇流し図屛風の源流試論 - 扇面絵画論序説 -」、『日本女子大学紀要 人間社会学部』、no.22、2011、pp.154(1)-135(20) 透視画法における視点/消失点のピラミッドと比べたくならなくもない扇の形と画面の関係をめぐって; 千野香織・西和夫、前出『フィクションとしての絵画 - 美術史の眼 建築史の眼』、1991/97、「12 扇面に描く曲がった空間 - 無意識のうちの約束事 建築史から」 また; 高橋貴編著、河野眞、『扇の文化』(愛知大学フォークライフ研究会)、あるむ、2011 などなどご参照ください。 追補:そういえば; 諏訪直樹、「表紙の言葉/扇面遊戯」、『淑徳広報』、no.5、1989.2.25 同 、「(表紙の言葉)扇面遊戯(2)」、『淑徳広報』、no.7、1989.10.11 同 、「(表紙の言葉)扇面遊戯(3)」、『淑徳広報』、no.8、1990.1.25 (『諏訪直樹作品集』(諏訪直樹作品集刊行委員会編、美術出版社、1994.4.20)所収の中上清・原田光編、「諏訪直樹文集」(pp.97-103)中の pp.101-102、 および『没後11年 諏訪直樹展』図録(三重県立美術館、2001)所収の「年譜」中の p.94、pp.98-99 [ < 三重県立美術館サイト ]に再録) 作品として; 諏訪直樹、《無限連鎖する絵画 PART2》、1989、目黒区美術館 (上掲『作品集』、pp.79-87、上掲図録、cat.no.29 / pp.67-73, p.81 などに図版掲載) 関連して; 峯村敏明、「行と遊」、『諏訪直樹展 - 絵画という旅』図録、有楽町アート・フォーラム、1992、p.11 流水、橋、〈柳橋水車図〉 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《柳橋扇面流図屛風》 江戸時代、17世紀 |

《婦女扇流図屛風》 江戸時代、17世紀初頭 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、名古屋城の《扇面流図》には流水と金雲、扇面しか描かれていませんでしたが、左上の作例では橋、岸辺の柳、そして 人物が扇を流すさまを描いた作例には、他にも《婦女遊楽図屏風》(サントリー美術館、前出『扇の国、日本』展図録、cat.no.22)や《柳橋扇面流遊女図屛風》(島根県立石見美術館、『扇の国、日本』展図録、cat.no.23)などがあるとのことです。サントリー美術館の作品では六曲一双の右隻中央あたり、画面上から下へのびる川だか池に太鼓橋がかかり、その両端に建物が建っています。向かって左の建物、水面に接した縁側から女性たちが扇を二つ、水面に投げいれているというもので、画面全体に対して小さな情景でした。 石見美術館の作品では六曲一隻の左端から金色の橋が右に上がり、第四扇で上辺に達します。左側下端は岸で、そのすぐ上の橋の上に女性三人が配されています。右方へ川が伸び、度はずれに大きく扇がいくつも流される。下端には金色の蛇籠、右手の水面にはこれもやたら大きな鯉と鯰が顔を出しています。 〈扇面流し〉のヴァリアントであるこれらの図像から扇を外し、湾曲して見える橋は金色で画面いっぱいに拡大、柳を右、中央、左と3本配す。やはり金色の蛇籠と水車、右隻第三扇の上方で「弦月には銅板を貼付したり、銀彩で処理したり」(武田恒夫、前出『日本絵画と歳時 景物画史論』、1990、p.92)、そして人物不在に戻せば、何がきっかけなのかもわからないけれどなぜか最近気になっている、〈 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《柳橋水車図屛風》 桃山時代、17世紀初頭 〈柳橋水車図屛風〉についての文献類のうち、見る機会のあったわずかなほんの一部は、上に挙げたメトロポリタン美術館本の拡大画像+データの頁に並べておきました。その内米満泉「柳橋水車図屏風の典型と主題」(2001)によると、論文執筆時で22点がこの類型に属している。「等伯」の印章がある香雪美術館本を基準作として、等伯と長谷川派によって制作されたのだろうということです。 いかにも装飾的、工芸的、デザイン的な画面ではあります。少なくとも絵画や彫刻などの視点に足場を置いたこうした形容が、貶下的なニュアンスを帯びたのはさほど昔のことではありません。とはいえ今となっては、ジャンルの位階性に根ざしたそうした言葉の使い方は自明とはいえますまい。 それはともかく、金雲や霞以外に、幾何学的な橋の表面が広い面積を占めている点が、この図像の性格に寄与しているように思われます。墨や銀泥で波紋を描いたという水面に対し、橋はあくまで〈図〉なのですが、人物等は見えず、暗色の三本の柳によって少し奥へ押しやられる。それでいてかなりの広さで、しかも金色に輝くとあって、〈地〉ならぬ通常の〈図〉とは異なる位相にあるかのようです。むしろ二つの〈地〉が交わっているというべきでしょうか。それでいて〈地〉としての橋にのせるべき〈図〉は配されない。 ただいかに〈地〉に近づこうと、橋はあくまで、通り過ぎるべき経路です。六曲一双の屛風という、極端に横長のフォーマットがこうした性格を支えます。それでいて一双の屛風といえど、絵巻のようにどこまでも延びることはできない。橋は道ではないのです。どこかとどこかを渡す橋は必ず、どこかとどこかにはさまれた有限なものとして限定されます。しかしだからこそ、経路であるままに、橋は正面に立ち現われようとすることでしょう。金の輝きがこれに応じます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《日月山水図》 室町時代、16世紀 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《柳橋図》 室町時代、16世紀 |

扇面流しと橋のモティーフが掛けあわされた先の作例はいずれも江戸時代に入ってからのものとされているようですが、〈柳橋水車図屛風〉につながる先行作品としては、もともとは別個の作品が組みあわされたという東京国立博物館の《日月山水図》の右隻、その左下の柳と奥の金の橋が挙げられます(細部は→こちら)。 橋が直線で、水車を欠く《柳橋図》、またしかり。蛇籠が大きい。橋がさほど大きくないということでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《宇治川柴舟図屛風》 室町時代、16世紀 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

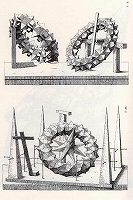

| 橋が一双中右隻のみに収まった出光美術館の《宇治川柴舟図》も〈柳橋水車図屏風〉の先行例と目されることがあります。ただし本作については、 「江戸時代初期の復古趣味盛行の際の制作と見なす説もある」 とのことです (前掲『室町時代の屛風絵』展図録、1989、p.238、 また 『日本屛風絵集成 第9巻 景物画-四季景物』、講談社、1977、p.109; 武田恒夫、前出『日本絵画と歳時 景物画史論』、1990、p.231; 『新発見 長谷川等伯の美』展図録、出光美術館、2005.3、p.48; 『日本美術にみる 橋ものがたり』展図録、三井記念美術館、2011.7.8、p.11、 p.143)。 ちなみに《日月山水図》以下3点はいずれも『室町時代の屛風絵』展に出品されていたものですが、毫も記憶にないことはいうまでもありません。 〈橋〉という構造物はさまざまなイメージ、意味付けを引き寄せるようで、少し見渡しても→こちらに並べた資料が見あたりました。日本の絵画でもいろいろな場面で描きこまれているのを見ることができます。この点については前掲『日本美術にみる 橋ものがたり』展図録などをご覧ください。〈柳橋水車図屛風〉についてはまた〈橋姫伝承〉などとの関連が指摘されています。この点に関し 杉原篤子・杉原たく哉「柳橋図屛風と橋姫伝承(1992.11)や米満泉「柳橋水車図屏風の典型と主題」(2001) で詳しく論じられていました。 水車、蛇籠 前出『日本屛風絵集成 第9巻 景物画-四季景物』巻末の「屛風絵の画中資料」の中には「水辺の象形」の項(pp.168-169)があり、見開きの右の頁左段には水車(図6-10)が、左の頁には蛇籠(図11-18)の細部が掲載されていました。 下に掲げたのは水車が独立で屛風の主題になったものです。水車の右でてかっているのは他に図版・画像を見つけられなかったためで、ご寛恕いただけるとさいわいです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《水車図》 江戸時代初期、17世紀 〈柳橋水車図〉でもそうですが、蛇籠は金だけで描かれ、籠目が凹凸をなしています。「胡粉による盛り上げをなし、これに箔をおく」(武田恒夫、前掲『日本絵画と歳時 景物画史論』、p.92)。これに対し水車は墨でしょうか、輪郭で縁取られているため、自律した機械としての人工性が強調されているように思われます。またやはり〈柳橋水車図〉でも往々にして、蛇籠の籠目に変化をつけようとするのは、三つ子の魂百までと見なせるでしょうか。 『まわる、まわれ水ぐるま』(INAX BOOKLET Vol.6 No.2、INAX、1986)所収の前田清志「水車の技術文化をたどる」 によると、14世紀の《石山寺縁起絵巻》に描かれた水車が 「日本に残っている揚水水車としては最も古い時代に属するもの」(p.50) とのことです。続けて 「国立歴史民俗博物館の今谷明氏は『石山寺縁起絵巻』よりも古い水車絵が実在したことを報告されている」 とあるのは、未見ながら次の論文によるのでしょうか; 今谷明、「日本最古の揚水車図 -『わが国中世使用揚水車の復元』補正 -」、『研究報告』、 (財)歴史民俗博物館振興会、第5集 1985年3月。 また 「『倭にしき』や『住吉鑑定控』をみると、中世に『水車図』と称せられた和様の屛風絵があった」(武田恒夫、上掲『日本絵画と歳時 景物画史論』、1990、p.92)。 戻って『まわる、まわれ水ぐるま』にはメインの写真とは別に挿図として、色々な時代に描かれた水車の図がたくさん掲載されています。 橋本毅彦『描かれた技術 科学のかたち サイエンス・イコノロジーの世界』(東京大学出版会、2008) で扱われたような領域の一部をなすのでしょう。 ジョゼフ・ニーダム、協力=王鈴、監修=東畑精一、藪内清、訳=中岡哲郎、佐藤晴彦、堀尾尚志、山田潤、『中国の科学と文明 第9巻 機械工学(下)』、思索社、1978 の(g)「水利工学(I)、揚水機械」、(h)「動力源とその供使(II)、水の流れと落下」、(i)「/来=水車と向=水車;東西の製粉船と外輪船」、 また T.S.レイノルズ、末尾至行・細川欯延・藤原良樹訳、『水車の歴史 西欧の工業化と水力利用』(平凡社、1989) などとも比べてみてください。 あるいはまた、デュシャンの《コーヒー挽き器》(1911)や《チョコレート磨砕器》(1913/14)、何より《水車を内包した滑溝(隣金属製の)》(1913-15)をはじめとする作品、〈機械の時代〉のピカビア(1915-23)を連想することもできるかもしれません(追補:→「怪奇城の隠し通路」の頁も参照)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《染分縮緬地紋蛇籠杭模様友禅染小袖》 江戸中期 |

伊藤哲夫、前掲『器財の意匠 - 器物文様』で水車がモティーフとして挙げられていることは先に引きましたが、蛇籠もまた同様です。 「『蛇籠』は、竹や鉄線などで長円形に編んだ籠の中に石を詰めて護岸などに用いたものである。大蛇が伏せたような姿からこの名がある」 (p.60)。 そこには作例の図版は載せられていないのですが、たまたま左の図版を見かけました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 単に勉強不足で何とわからなかっただけなのですが、網の目で区切られた伏せた半球は思うに、〈片輪車〉に劣らず摩訶不思議と映ったことでした。それが文様として使われ続けたというのは、さらに奇態なことと見なしたくなるところです。 なお図版ではわからないのですが、上の作品で小袖は描かれているのではなく、染織品のコレクター野村正治郎(1879-1943)が昭和のはじめ頃、桃山時代から江戸時代後期に亘る小袖の 「近世初期風俗画の一画題、誰が袖屛風の造形に似せて押絵貼りにした2曲1隻の屛風、通称『小袖屛風』」 とのことです (丸山伸彦、「近世きもの万華鏡 - 小袖屛風展」、『近世きもの万華鏡 - 小袖屛風展 国立歴史民俗博物館所蔵 野村コレクション』図録、サントリー美術館、京都府京都文化博物館、国立歴史民俗博物館、1994、p.13)。 単に当方がものを知らないだけなのですが、上の図録を繰ってみると、着物というものは文様の百貨店めいているとおぼしく、 〈蛇籠〉の他の作例(cat.nos.116, 174)はじめ、 〈扇面散らし〉(cat.nos.3, 13, 29, 51, 52, 53, 54, 61, 96, 101, 106, 143, 144, 163, 180)、 〈片輪車〉(cat.no.63)、 〈水車〉(cat.nos.66, 110)、 〈花車〉(cat.nos.75, 136)、 〈源氏車〉(cat.nos.104, 158) などなど、今まで言及した図様をほんの一部として、わらわらと文様の大盤振舞なのでした。本頁でさんざん使わせてもらった伊藤哲夫『器財の意匠 - 器物文様』も合わせ見つつ、文様とはいったい何なのか、どこから生まれてくるのかと訝らずにはいられないのでした。 〈誰が袖図〉、〈留守模様〉 『近世きもの万華鏡 - 小袖屛風展』図録の丸山前掲論文の冒頭(pp.13-15) および石田佳也「『誰が袖屛風』の造形的特質 - 『小袖屛風』制作に与えた影響をさぐる」のやはり冒頭(pp.201-202) でふれられているように、保存上の観点からいろいろな議論があったという野村コレクションの〈小袖屛風〉ですが、モデルとなった〈誰が袖屛風〉については、 奥田晶子「『誰が袖図』屏風制作の一様相 - 小袖モティーフにおける文様表現に関する考察を中心に -」(『デザイン理論』、no.53、2008.12.10) によると、 「現存を確認できた作例は37点。過去の売立目録や美術全集にも多数見出せ、現存の如何を問わなければ52点を確認できる。また、人物が描き入れられた『誰が袖美人図』屏風4点を確認できる」 とのことです(p.13 註3)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《誰が袖図屛風》 桃山-江戸時代、16世紀末-17世紀半ば 〈誰が袖屛風〉では通例 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《誰が袖美人図屛風》 江戸時代、17世紀前半 歴史的な位置づけはさておき、着物というのは人が身につけるものであるからこそ、その姿の現われない〈誰が袖屛風〉では、雰囲気がいっそう濃縮化しているような気がします。 作例をすべて確認したわけではないので間違っているかもしれませんが、《柳橋図》や《宇治川柴舟図》などを外してよいなら、〈柳橋水車図〉の各ヴァージョンが定型を引き写してほぼそのまま踏襲しているらしいのに対し、〈誰が袖屛風〉では個々のモティーフの配置は作品ごとにけっこう変化するようです。 また着物をできるだけひろげて見せることが目的の〈小袖屛風〉と違って、着物が衣桁などに引っかけてくるまった状態だったり、床に畳んで示されるのも面白いところです。 なお表記は〈誰カ袖〉だったり〈誰ケ袖〉だったりするようですが、最近は〈誰が袖〉が多いのでしょうか。ここは長いものに巻かれることにしましょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ティソ(1836-1902) 《クローク・ルーム》 1885頃 |

ちなみに以前の職場で『ジェームズ・ティソ』展(1988)が開かれた際、出品作の一つ、《クローク・ルーム》(cat.no.99)はごく小さな版画なのですが、〈誰が袖屛風〉を連想させ、新聞での作品解説でも引きあいに出したりしたことでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところで〈誰が袖屛風〉は〈扇面流し〉同様、〈画中画〉を含むものと見なすこともできます。衣桁を額縁と比べることもできるでしょう。〈画中画〉の主題については→このあたり(「ホワイトキューブ以前の展示風景」の頁)で挙げた文献類を見ていただくとして、メトロポリタン美術館のサイトでたまたま見かけた作例を一点挙げておきましょう。コレクションの該当頁(

(拡大画像とデータの頁にリンクを張っておきました))の解説以外今のところ資料を見つけられないでいるのですが、こんなんあるんやと思ったことでした。先ほどの→このあたりのすぐ上、→そのあたり(同上)で何点か載せた画廊画などと比べられるかもしれません。屛風上辺の折れ曲がる直線が室内(?)を分節し、重なる屛風の向こう側や角などに、こちらからは見えない空間を生じさせる点が本作のミソでしょう。人の姿はありませんが、裏側に潜む何かがいはしないか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《屛風図屛風》 江戸時代、18世紀 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 追記 並木誠士、『絵画の変 - 日本美術の絢爛たる開花』(中公新書 1987)、中央公論新社、2009、pp.iv-v に、 「《屛風図》(個人蔵)と呼ばれる屛風絵がある。この作品には、一双の画面のなかに合わせて12隻(一隻は一双のうちの片方)の屛風が描かれている。ここにも、物語絵や山水図、草花図などさまざまな画題が展開している」 とありました。残念ながら今のところ図柄は未確認。 また p.251, p.254 では《柳橋水車図》、《誰が袖図》とともに 《調度尽くし図》(フランスのギメ美術館蔵、pp.254-255 に挿図)、 《草紙散らし図》(ギメ美術館蔵)、 《楽器図》(徳川美術館蔵)、 《書架図》(アメリカ合衆国のメトロポリタン美術館蔵)、 そして《屛風図》 が挙げられ、 「いずれも静物画的に『モノ』をならべる作品」 で、17世紀に成立したとのことです。 メトロポリタン美術館の《書架図》は [ The Metropolitan Museum of Art 公式サイト]の [ The Met Collection ]に 《室内風俗図屏風Interior Scene with Books and Writing Implements 》 としてモノクロの図版が掲載されていました。人物入りではありますすが(睡眠中)、少し後で登場する《冊架図》と比較できそうです。 戻って石田前掲論文に次のくだりがありました。『誰が袖屛風』について、 「その巧みな配置は『扇散し』や『扇流し』といった趣向とも軌を一にするといえよう。このような構成要素や造形意識からみれば、例えば『籬に朝顔鉄線図襖』(妙心寺天球院)などにも類縁性が認められないであろうか」(p.208)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

狩野山雪/伝狩野山楽 《朝顔図襖(籬に朝顔図)》 1631 天球院 |

この作品については昔、おそらく京都国立博物館で見て以来、四辺と平行な階段状をなし、なおかつ窓をくり抜いて格子で区切った、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 先に挙げた杉原篤子・杉原たく哉「柳橋図屛風と橋姫伝承」(1992.11)からまた別の引用:《柳橋水車図》について、「限られたモティーフを用いた単純な構成によって主題を暗示するという、表現形式の類似例として、『源氏物語帚木図』屛風と『誰袖図』屛風を挙げたい」(pp.76-77)。 (追補:辻惟雄、『奇想の図譜 からくり・若冲・かざり』、平凡社、1989、pp.210-262+口絵:「Ⅲ 『かざり』の奇想」 の中でも、《流水片輪車螺鈿蒔絵手箱》から《日月図扇面》をはさんで《柳橋水車図屏風》を取りあげたくだりがありました;(pp.245-248)。 かくして円環は閉じる。というかむしろ、とうに踏み固められた跡をたどってきただけなのでしょう。とまれ〈留守模様〉などでの人のいない空間と橋や小袖などいくつかのモティーフとの組みあわせは、タルシーアの街景図や棚図、透視画街景図・屋内図、多面体透視図などにおける、幾何学的で観念的で図式的であるがゆえのある雰囲気に、何がしか通じてはいないものでしょうか。そしてこの頁で見てきた作品は、〈幻想的〉と映りましたでしょうか? 〈冊架図〉、〈界画〉、イスラーム写本絵画から、ドナテッロ さて、ここまで見てきた作品はいずれ、ろくすっぽ知りもしないものばかりでしたが、ここからはさらに疎くなります。もっと詳しい情報がほしいとはいいますまい。今後もっといろいろ見ることができればいいなとの、目印として並べておきましょう; |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

張漢宗(1768-1815?) 《冊架図》 18世紀末 |

李宅均(李亨禄)(1808-1873?) 《冊架図》 1871以後 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| やはり人のいない本棚の絵、これらは以前→こちら(「言葉、文字、記憶術・結合術、書物(天の書)など」の頁の「おまけ」)に記したのですが、 朴株顯「李亨禄筆《冊架図》における西洋画法の受容 - 遠近法と陰影法を手掛かりに -」(『美術史』、185号、2018) という論文ではじめて知った図像です。 同系統の作品として、倉敷民藝館が《文房図屏風》(民画、朝鮮半島・朝鮮時代 19世紀)を所蔵しているとのことでした。 (追補:『みづゑ』、no.899、1980.2(特集「シュルレアリスムの精神」)、pp.72-73 に同系の個人蔵作品および日本民藝館蔵の作品のカラー図版が掲載されていました。上記特集外の彦坂尚嘉、「李朝民画の遠近画法 展覧会から」中です) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

夏永(旧伝:李昇、五代) 《岳陽楼図団扇》 元 |

李容瑾 《漢苑図》 元 14世紀 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《建章宮図》 元 |

これらは以前→こちら(「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「vii. 建築図、街景図、紙上建築など」)に記したのですが、中国の〈界画〉の作例で、3点とも『界畫特展圖録』(1986)に見える台北の国立故宮博物院の所蔵品です。いずれもおそろしく小さく人物が描きこまれてはいるのですが(左2点の寸法に注目)、建物が主役であることは論を待ちますまい。素地の古色のせいもあるのでしょうが、何とも味が濃そうです(追補:→「バルコニー、ヴェランダなど - 怪奇城の高い所(補遺)」の頁でも触れました)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ビフザード(? - 1535/36) 《ズライハーに誘惑されるユースフ》 サーディー『果樹園』写本 第52葉裏頁 1488 |

《ザッハークの悪夢》 タフマースブのための『シャーナーメ』写本、第29葉裏頁 16世紀前半 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この2点はたまたま 桝屋友子『イスラームの写本絵画』(2014) で見かけたものです。物語絵として人物描写は無視できないにせよ、その色彩や各壁面を覆う文様とあわせて、空間の連なりはやはり、〈吹抜屋台〉はもとより、ルネサンス以降の透視図による建築描写との比較を誘わずにはいますまい。 上の2点では建物はいずれも階を重ねており、とりわけ左の作品の左側、これは階段でしょうか、上の階と下の階をつなぐさまはなかなか興味深い。階段や1階と2階それぞれで奥まった扉の手前など多くの区画は上から見下ろされる一方、2階右手の突きだしたバルコニーは下から見上げられる。それでいて壁の各区画を覆う文様は正面から同じ高さで捉えられています。彩度をさほど高くしない配色と相まって、ほとんどの区画は直線によってくっきり区切られ、幾何学的であるだけに空間連接の不合理性がむしろ、単に機械的に分割したのではないふくらみをもたらしているのではないでしょうか。 イスラーム写本からの上の2点ではやや人物の比重が大きくなりましたが、この頁で挙げてきた作品で焦点を当てたものの多くは、〈留守模様〉における不在の雰囲気と何がしか通じるところのあるものでした。 しかし最後は、建築描写に力を注ぎつつ、それと拮抗するかのように人物描写を配した作品で終わることにしましょう。ケネス・クラークがその 「背景では建築はそれ自身を目的として用いられるのではなく、構図に対して調和する舞台でもない、全場面の情動を高めるために処理されるのだ」 と述べた、ドナテッロの浮彫です(前掲 Sir Kenneth Clark. "Architectural Backgrounds in XVth Centyru Italian Painting - I", The Arts, no.I, 1946, p.23)。階段も登場する2点を挙げておきます。 右下の作品をめぐっては 「ドナテッロの建築と平行するものを求めるに、ギベルティ以上にピラネージに目を向けなければならない」(同上)、 また左下の作品について 「建築的に見るとその全構造は、《想像の牢獄》かド・クィンシーの夢の阿片による迷宮と同じほど当惑させられるものだ」(pp.23-24) とまでクラークは記すのでした(右下の作品の記述で「ドナテルロと1400年代における悲劇的感覚」では、 「エイゼンシュタインの映画の大群衆の場面のような激しさと多様さ」 とたとえます;前出『ヒューマニズムの芸術』、p.22。ちなみにクラークのピラネージ論は『ロマン主義の反逆 ダヴィッドからロダンまで13人の芸術家』(高階秀爾訳、小学館、1988)の第2章「ピラネージとフセリ」で読むことができます)。 追補:ジェイムズ・エルキンズも次のように述べていました; 「リールにあるドナテッロの《ヘロデの宴》はこのような平面化した特質を有しており、それはパドヴァのサンタントニオ聖堂主祭壇の《吝嗇家の心臓の奇跡》(1447)で極に達する。そこでは、異様なまでに混み合った通路の中で、階段や梯子、踊り場、アーチ路に欄干に、ドナテッロは押しこめようとするのだが、空気の奥行きの感覚を欠いている。結果はといえば崩れてしまったカードの家のようで、その諸部分の関係は筋が通っていない(ピラネージの《想像の牢獄》における遠景の諸部分は、その読解しがたい平面性をドナテッロに負っているのかもしれない)」 (James Elkins, The Poetics of Perspective, Cornell University Press, Ithaca and London, 1994, p.124. 二文目以降の原文は "There, in a passage of extraordinary density, Donatello tried to crowd in stairs, ladders, landings, archways, and railings, but without a sense of atmospheric depth. The result is like a house of cards that has collapsed, and parts of it are incoherent. (The distant portions of Piranesi's Carceri d'invenzione may owe their unreadable flatness to Donatello.)" ですが、もう一つよくわからないところがありました。適宜修正のほどお願いします。ともあれドナテッロの浮彫とピラネージの《牢獄》(たとえば→こちら;連作中2点の頁)に共通点が見出されているわけです)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ドナテッロ(1386年頃-1466年) 《ヘロデの宴》 1439頃 |

ドナテッロ 《悔悛する息子の奇蹟》 1447-50 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヴァザーリが伝えるウッチェッロに対するドナテッロの言葉は何だったんだといいたくなるほど、透視画法が強調されています。また右の作品で奥に見える建物の壁のように、いかにも寄木細工が合いそうな格子状に連なる方形を他の浮彫作品でも認めることができます。他方やはり右の作品で奥へ後退する建物を左右に配した構図は、ウッチェッロの《大洪水》と類似すると指摘されていました (アンナリータ・パオリエーリ、諸川春樹・片桐頼継訳、『パオロ・ウッチェロ ドメニコ・ヴェネツィアーノ アンドレア・デル・カスターニョ イタリア・ルネサンスの巨匠たち 11』、東京書籍、1995、p7)。 あるいはドナテッロの浮彫での階段は、レオナルドの《マギの礼拝》(ウフィツィ)の背景およびその準備素描(同)に見える階段を連想させたりもするのでした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2019/05/08 以後、随時修正・追補 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 追補(2025/03/06);連続TVドラマ『ミステリと言う勿れ』(2022)の第11話で、ある登場人物が集めていたという寄木細工のコレクションが見られました(右上)。 その内の一点が秘密箱で(右下)、中に何か入っている音がします。箱を開けるためのからくりを解くつてを求めて、後には「寄木細工ミュージアム」という施設が出てくる。 この博物館は架空のものですが、ウェブ・ページ「ミステリと言う勿れ ロケ地情報」(→こちら [ < ドラマロケ地案内 ])によると、外観は小田原市の小田原文学館、屋内は展示室と売店が映るのですが、神奈川県足柄下郡箱根町湯の本間寄木美術館で撮影されたとのことです(「episode.2.5 (3/21)」の欄)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 美術の話;目次 > 寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様 - 幻想絵画の周辺(仮)より |