| < 怪奇城閑話 | ||||

| 怪奇城の隠し通路 |

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 〈ノックスの十戒〉第3項:本格探偵小説と隠し通路 〈ノックスの十戒〉(1929)はほぼ同時期に発表された〈ヴァン・ダインの二十則〉(1928)とともに、本格探偵小説の執筆の際に配慮すべきルールを整理しようとしたもので、読者が作者ないし作中の探偵と推理を競うことができるための、フェア・プレイの条件となるわけです。 その第3項に次のように記されています。THE BEST DETECTIVE STORIES OF THE YEAR 1928 の序文という当初の形からの邦訳も幾種類かあるようですが、未見につき、江戸川乱歩の「探偵小説の定義と類別」(1950)から、「意味だけ摘記しておく」として、 「(3) 秘密の通路や秘密室を用いてはならない」 (『江戸川乱歩全集 第26巻 幻影城』(光文社文庫 え 6-5)、光文社、2003、p.32。『幻影城』は1951刊:「解題」、p.606、上記論考については、同、p.607) と、ロナルド・A・ノックス、宇野泰利訳、『陸橋殺人事件』(創元推理文庫 M ノ-1、東京創元社、1982)所載の戸川安宣「ノート」では「要約すると」として、 「3 秘密の部屋や通路は、一つ以上使ってはならない」(p.376) とありました。 法月綸太郎の『ノックス・マシン』(角川文庫 の 6-3、角川書店、2015/2013年刊本の文庫化)の表題作は〈ノックスの十戒〉第5項をネタにしたSFなのですが、他の項も挙げてありました; 「(3) 秘密の部屋や通路は複数存在してはならない」(p.19)。 「ロナルド・ノックス『探偵小説十戒』からの引用は、鮎川哲也編『 とのこと。 日本語版ウィキペディアの該当頁を見ると(→こちら)、 「3. 犯行現場に、秘密の抜け穴・通路が二つ以上あってはならない(一つ以上、とするのは誤訳)」 となっており、んんん?というわけで、原文は載っていないかと、リンクされた英語版ウィキペディアの"Golden Age of Detective Fiction"の頁を見ると(→そちら)、 "3. Not more than one secret room or passage is allowable." とあって、一つまでは許容範囲だけれど、一つより多く=二つかそれより多くはダメということのようです。 そうした作例が目にあまるほど目についたのか、あるいは隠し通路という設定そのものがフェア・プレイにもとるという、理念の問題なのか、"Golden Age of Detection Wiki" に掲載されていた全文から(→あちら)、上記第3項の続きを見ると - と、全訳されたものを見る機会ができたので、最初の一文もあらためて引いておけば; 「(3) 『探偵小説には二つ以上の秘密の部屋や通路が導入されてはならない』 「上記のことに加えてその事件の舞台がきっと何か秘密の仕掛けがしてありそうだと予期される場合を除いて、けっして秘密の通路をもち出すべきでない、ということを申しそえる。以前に私自身が秘密の通路を利用した際には、前もって入念にその家が処刑迫害時代のカトリック教会の建物であることを指摘しておいた。ミルン氏の作品『赤い館の秘密』に現われる秘密の通路は、まずフェアだとはいいがたい。かりに現代の家屋にあのような仕掛けがあるとすれば、莫大な費用もかかることであろうし、隣近所の人々が気づかないでいることはあり得ない」 (ロナルド・A・ノックス、前田絢子訳、「探偵小説十戒」、鈴木幸夫訳編、『推理小説の詩学』、研究社、1976、p.140) と述べられていました。本サイトで挙げた本などのほとんどすべてに当てはまるのですが - 映画も同様か -、昔読んだ本の中身をすっかり忘れてしまうのが当たり前になると、再読する機会があった場合、いたって新鮮に接することができるのは、一冊で二回(以上)、お得をしたと見なせましょう。ただ、たとえば隠し通路がどの本に出てきたか思いだそうとしても、何一つ思い浮かばないのは困ったものです。ルブランのリュパン(ルパン)ものや乱歩の少年探偵団ものなどに登場したような気もしますが、定かではありません(ルブランの作品からは少し後で、海野弘が取りあげたものに触れます。乱歩の『怪人二十面相』(1936)については、 小幡陽次郎(文)・横島誠司(図)『名作文学に見る「家」 謎とロマン編』(朝日文庫、朝日新聞社、1997) 中の「秘密の眠る大地下室 江戸川乱歩『怪人二十面相』 怪人二十面相の隠れ家」(pp.27-35)を参照)。ミルンの『赤い館の秘密』も一度は読んだのに、隠し通路どころか、大筋すら憶えていない体たらくなのでした。 そこで再読してみたところ、確かに隠し通路が出てきて、大きな役割を果たします。ただ、はじめて話題になるのが全22章中の第9章でした(A.A.ミルン、大西尹明訳、『赤い館の秘密』(創元推理文庫 119A)、東京創元社、1959、本篇 pp.17~349 中の p.137)。すぐ後で一方の出入口が(p.145)、少し間を置いて第11章でもう一方の出入口が見つかります(pp.171-174)。であればフェアでないと目くじら立てる必要はないような気がするのですが、どんなところにノックスは引っかかったのでしょうか?(追補:→「怪奇城の図書室」の頁でも触れました) 〈城〉の語が入ったタイトルからしてもしや、と今回、ディクスン・カーの『髑髏城』(宇野利泰訳、創元推理文庫 118-12、東京創元社、1959/原著は1931年刊)も、試しに読みかえしてみました。やはり中身はものの見事に抜け落ちていた上で、出てきました隠し通路、それも二つです。 ただ、一つ目は全19章中の第9章(p.136 以下)と、かなり早い時点で登場します。もう一つは第13章(p.216 以下)で、〈名探偵〉ではなく〈ワトソン役〉の語り手が独自に気づきました。やはり、いずれも事件解決の部分より前なので、推理の材料となるデータを読者から隠したことにはなりますまい。また舞台となる「古城が建てられたのは、十五世紀のことだった」(p.29)という設定なので、「事件の舞台がきっと何か秘密の仕掛けがしてありそうだと予期される場合」という条件は充分満たしています(余談ですが、一つ目の隠し通路に関する箇所から一文引きました→ここ:「階段で怪談を」の頁の「文献等追補」中の「その他、フィクションから」。追補:『髑髏城』の建築に関して→ここの2も参照:文:篠田真由美、イラスト:長沖充、『ミステリな建築 建築なミステリ』、2024、pp.128-141:「Case 4 ディクスン・カー作『髑髏城』」)。 どこで見かけたのか、他方、同じカーが、『三つの棺』中の有名な第17章「密室講義」では、密室トリックから隠し通路を真っ先に除外しているといいます。そこで引っぱりだしてみると、 「ドアと窓とがともに閉ざされている場合の、脱出の方法を論議するについて、わたしは密室に秘密の通路があるような、下等なトリック(まずこれは最近ではめったにないが)は取り上げないことにしよう。自尊心のある作家なら、こういった秘密の通路が無いなどと、ことわることさえまず必要ないくらいだ」 (ジョン・ディクスン・カー、三田村裕訳、『三つの棺』(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 5-3)、早川書房、1979、p.276/原著は1935年刊)、 と、えらい言われようであります。小説の登場人物の台詞なので、作者の見解かどうかはまた別の話ではあるにせよ。 後にふれますが、乱歩は隠し通路の先例について取りあげた際、 「ヘロドトスにしても聖書外典にしても、秘密の出入口があるので、いまの目で見れば、アンフェアな密室の謎だが」 (「類別トリック集成」(1953+補訂)、『江戸川乱歩全集 第27巻 続・幻影城』(光文社文庫 え 6-9)、光文社、2004、p.183。『続・幻影城』は1954刊:「解題」、p.614、上記論考については、同、pp.628-629。また江戸川乱歩、『探偵小説の「謎」』(現代教養文庫 137)、社会思想社、1956、「5 密室トリック」、p.54) と述べていました。これもどこで見かけたものか、『十角館の殺人』(1987)に始まる綾辻行人の『……館の殺人』シリーズでは、舞台となる館はいずれも中村青司が設計したものなのですが、この建築家は 「風変わりな趣意の持ち主」 で、 「その内の一つに、いわゆる (『十角館の殺人』(講談社ノベルス ア1-01)、講談社、1987、p.67)、 具体的には 「隠し戸棚や隠し金庫の類が随所に作られていたらしい」(同上、p.68) とか、 「秘密の通路なり隠し部屋」 (『水車館の殺人』(講談社ノベルス ア1-02)、講談社、1988、p.178) だったりする。あらかじめそんな風に設定することで、〈隠し通路〉等の導入が許容されるということでした。こちらもきれいに失念していたのはいつもどおりだとして、そんな中で、 「《別館》の二階のどこかに秘密の通路があるんじゃないかという、ミステリの世界じゃあ禁じ手とされているようなアイディア」(同上、p.251) との言い回しがされていました(綾辻行人にまつわって→そこも参照:「図像、図形、色彩、音楽、建築など」の頁の「おまけ」)。ことほどさように探偵小説の世界では、隠し通路の類はいささか肩身の狭い位置づけがされているようです。住宅設計において〈中廊下〉が往々にして受ける扱いを連想させなくもありません(→そこの2を参照:「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「廊下など」の項)。 ちなみに『……館の殺人』シリーズで『水車館の殺人』に続くのは『迷路館の殺人』(講談社 NOVELS ア 1-03、講談社、1988)ですが、タイトルが似ている横溝正史の『迷路荘の惨劇』(角川文庫 緑 304、角川書店、1976)を、例によって中身はすっかり忘れていたので、やはりタイトルからしてもしやということで、こちらも試しに読みかえしてみました。と、本書でも冒頭の「発端」で早々に、舞台となる 「邸内にはいたるところにどんでん返しや抜け穴があるといわれ」(p.9) ていることが、話の前提としてあかされています。「発端」と「大団円」にはさまれた16章の内、第8章が「抜け穴の冒険」と題され、その内部探索に当てられていました。 ところで横溝正史は『八つ墓村』(角川文庫 よ 5-1、角川書店、1971:連載は1949~1951、最初の単行本化は不詳。1954?)でも抜け孔を登場させていましたが、その入口から 「かなり長く続いていた」「石段をくだってしまうと、今度は横孔」(p.217) で、 「人工のトンネル」(p.220) から 「自然にできた鍾乳洞」(同上) へ通じていました。中島河太郎による『迷路荘の惨劇』の「解説」には、『不死蝶』(1953連載、1958単行本)にも鍾乳洞が出てきたとのことです(文庫版、p.478)。『迷路荘の惨劇』でも、鍾乳洞でこそありませんが、天然の洞窟が登場(pp.328-329 など)、第12章はその名でもある「鬼の岩屋」と題され、その探検が描かれるとともに、抜け穴との関係が問題とされることになります(p.246、p.336 など)。洞窟とトンネルとが 「二段式になっている」(p.248) のに加えて、一本道かと思われた 「あのトンネルですがね、あれは外見よりはるかに、複雑多岐にわたっているんじゃないかと思われるんですが……」(p.249) との推測がなされ、実際 「捜査当局もまだ気づかぬ第三の入り口」(p.452) が後に出てきたりします。ともあれ、本作にはこの後も何度か触れさせてもらうことにいたしましょう。 余談になりますが、有栖川有栖の『双頭の悪魔』(創元推理文庫 M あ 2-3、東京創元社、1999、1992年刊本の文庫化)でも鍾乳洞が重要な舞台となります。隠し通路は出てこないのですが、ともあれこの作品については、作中で言及されている建物にちなみ→そこの3でも触れました:「怪奇城の外濠 Ⅲ」の頁の「郵便夫シュヴァルの理想宮」の項。 余談に余談を重ねれば、『双頭の悪魔』は〈学生アリス・シリーズ〉ないし〈江上二郎シリーズ〉の第三作に当たるのですが、第四作『女王国の城』(CRIME CLUB、東京創元社、2007)では、『迷路荘の惨劇』同様、「鍾乳洞ではなく溶岩洞」(p.56)である洞窟が重要な役割を果たします。 他方、中篇「長い廊下がある家」(『長い廊下がある家』(光文社文庫 あ 42-4)、光文社、2013、2010年刊本の文庫化)に登場する「長い廊下」は、 「廊下というより、あれはトンネルだな」(p.20)、 「これは廊下というより、トンネル。・・・・・・いや、地下通路ですね」(p.27) というもので、家屋内にある入口については、 「これは隠し階段なの。引き戸の前に、簡単に動かせる本棚か箪笥でも置いてあったんでしょうね」(p.26) と語られます。「渡り廊下でもある」(p.27)その 「全長は134メートル」(同上) に及び、 「丁寧に作ってあるな。できて30年近くたっているというけれど、水が染み出したりもしていない」(p.29) と保存状態も指摘されます。 「二軒の家を地下通路でつなぐ」(p.34) そこには、幽霊が出るという噂があるのでした (→「怪奇城の廊下」の頁でも触れました)。 追補:ヴァン・ダインの『グリーン家殺人事件』で舞台となるグリーン屋敷について、 「迷路と抜け路と隠し戸と (ヴァン・ダイン、井上勇訳、『グリーン家殺人事件』(創元推理文庫 106)、東京創元社、1959、p.117:第7章) というファイロ・ヴァンスの台詞がありました。ただしこれは基本的には、「……のような」という譬えでした。 探偵小説以前:ゴシック・ロマンス、ヘーロドトス、その他 他方、隠し通路自体は、探偵小説の専売特許ではありますまい。探偵小説の祖先であるゴシック・ロマンスなど、 「事件の舞台がきっと何か秘密の仕掛けがしてありそうだと予期される場合」 に、いかにも不自由しなさそうです。試しにこのジャンルの始祖にあたるウォルポ-ルの『オトラント城奇譚』(1764)をぱらぱら繰ってみれば、中身を忘れていたのは毎度のこととして、早々と第1章に、 「城の地下室から聖ニコラス教会へ通じている地下道」 (ウォルポール、井口濃訳、『オトラント城奇譚』(講談社文庫)、講談社、1978、p.29) が登場、 「城の下層部は掘り抜いて数条の回廊を複雑に通してあったので、不安におびえながら、洞窟へ通じる扉をさがし出すのは容易でなかった。恐ろしい静寂が地下一帯を支配しており、ただ時折、風が吹き抜けてイザベラが通り抜けてきた扉を揺らし、さびついた蝶番のきしむ音を延々とのびる真暗な迷路に反響させるだけだった」(同上) と語られます。バシュラールの『空間の詩学』第1章のⅣに、 「もしも夢想家の家が都会にあるならば、深部において周囲の地下室を支配しようとする夢を夢みることは稀ではない。自分の家が伝説の城塞の地下道をもてばいいとおもう。そこでは神秘的な道が一切の城壁や塁壁や濠のしたをはしり、城の中心とかなたの森をむすびつけていた。丘の頂の城には地下道の根がはびこっていた。網目のような地下道のうえにたてられているということは、簡潔な家にいかばかりの力をあたえることであろうか」 (ガストン・バシュラール、岩村行雄訳、『空間の詩学』、思潮社、1972、p.56) とあったのが連想されたりもします。横溝正史も先出『迷路荘の惨劇』の中で、 「しかし、考えてみると抜け穴だとかどんでん返しなどには、だれでも好奇心をもつんじゃありませんかねえ。自分で造ろうとまでは思わなくとも、そういうもののある建築物を手に入れたら、それを保存しておきたいという欲望は、だれでも持つんじゃないでしょうか」(p.218) と登場人物に語らせていました。共感せずにいられません。 話を戻せば、ラドクリフの『森のロマンス』(1792)でも同様に、舞台となる廃修道院の隠し戸の奥には、 「地下へ通じる階段、うねうねと曲がりながら延びる地下道。暗さ。蠟燭の明かり」 (荒俣宏、「ロマンスの再生 - 月光と鮮血に浸されたページ アン・ラドクリフ」、紀田順一郎編、『出口なき迷宮 反近代のロマン〈ゴシック〉』、1975、p.62) が出てくるそうですし、同じくラドクリフの『ユードルフォ城の謎』(1794)では、タイトルの城でヒロイン 「に与えられた部屋には出入口が二つあり、一つは廊下側にあったが、一つはどこに続くのかわからない階段へとつながって」 (惣谷美智子・堀田知子訳著、『アン・ラドクリフ ユードルフォの謎Ⅰ - 梗概と研究 -』、大阪教育図書、1998、p.32) いるのに加えて、別の人物が通る秘密の通路があり(同上、pp.60-61)、また別のルブラン城にも、 「壁の中には、伯爵が調べてもわからなかったほど巧妙に仕組まれた扉があり、壁の中をいくつもの通路が通っていた」(同上、p.89) というのでした。 こうした例はまだまだ増やせるのでしょう。他方乱歩は、先に触れたように、「類別トリック集成」(前掲書、pp.182)とその改稿版に当たる『探偵小説の「謎」』(1956)中の「5 密室トリック」(p.54)、および「顔のない死体」(1952、『江戸川乱歩全集 第27巻 続・幻影城』収録、pp.260-263、同書の解題 p.638 も参照。やはり『探偵小説の「謎」』に第8章として再録、pp.93-96)で、先例として次のものを挙げています; ・ヘロドトス、『歴史』、第2巻第121段のエジプト王ランプシニトスの逸話 乱歩は1940(昭和15)年の青木巖訳を参照しています;、『全集 第27巻 続・幻影城』収録、p.261、『探偵小説の「謎」』、p.93。 また、ヘロドトス、松平千秋訳、『歴史』上巻(岩波文庫 青 405-1)、岩波書店、1971、pp.235-239。 仕掛けに関する箇所のみ引いておくと;王の宝蔵を造営した職人が、 「壁の中の一つの石だけは、二人あるいは一人ででも容易に壁から取りはずせるように細工をしておいたのである」(松平千秋訳、p.235)。 この蔵は 「一方の壁が屋敷の外塀の一部を成すようにして、石造の一室を造らせた」(同上) という位置にあったので、「外塀の一部を成す」壁に「細工」が施されたのだとすれば、隠し通路や隠し部屋ではなく、隠し扉だか抜け穴と呼ぶべきものなのでしょう。 ・パウサニアスによる、建築家アガメーデースとトロポーニオスの話 「庫に抜け道を造ることから、…(中略)…ランプシニトス王の物語と、そっくりそのままである。おそらくは、エジプトの伝説がギリシアに伝わり、別人の物語となって残っていたのではあるまいか」 (『全集 第27巻 続・幻影城』収録、p.263、『探偵小説の「謎」』、p.96)。 パウサニアス『ギリシア案内記』の第9巻に出てくるようなのですが、馬場恵二訳の岩波文庫版(上下、岩波書店、1991-92)は第1巻、第2巻、第10巻のみの訳で、ちょうど抜けている中にあります。全訳版もあるようなのですが、未見。 なお、高津春繁、『ギリシア・ローマ神話辞典』(岩波書店、1960)には二人の項がありました;p.12、p.178。 ・旧約聖書のアポクリファ(外典)にある「ベルの物語」 ベール神の祭司たちは、神殿内の 「供物を供える机の下に秘密の入り口を造っておいて、そこからいつも出入りして供えのものを食べていたのである」 (関根正雄編、『旧約聖書外典』下巻(講談社文芸文庫 セ A2)、講談社、1999、「ベールと龍」(13)(新見宏訳)、p.17)。 H.ヘイクラフト編、鈴木幸夫訳編、『推理小説の美学』(研究社、1974)に掲載されたドロシー・L・セイアズの「犯罪オムニバス」(1928-29)には、この論考が序文にあたる、 「この選集の探偵小説もはじめの四編はそれぞれ『経外典』、ヘロドトス、および『イーニード』からとったものである」(p.34) と、また、やはり『探偵小説の美学』所収になるジョン・カーターの「探偵小説収集」(1934)に、 「なるほどヘロドトス、ソフォクレス、および聖書外典中のいくつかの本の著者たちを、探偵小説の初期の代表者にしたてようとする試みもあったが、こういう企てはほとんど正当化されえなかった」(p.284) とありました。セイヤーズが序文を寄せた選集とは英国で Great Short Stories of Detection, Mystery, and Horror, 1928、米国では The Omnibus of Crime, 1929 で、ウェブ上で目次を探してみると(たとえば→あそこ < WorldCat )、「はじめの四編」は; The history of Bel -- The history of Susanna -- The story of Hercules and Cacus -- The story of Rhampsinitus となっていました。一つ目はアポクリファの「ベルの物語」、四つ目がヘロドトス『歴史』からランプシニトス王の物語です。 二つ目はやはりアポクリファの「スザンナ」で、「ベルの物語」ともども、 「ダニエル書のギリシア語訳には、正典にない三つの附録がついている。ダニエルを主人公とした『知恵』ものがたりである」 (新見宏、「スザンナ」「ベールと龍」解説、前掲『旧約聖書外典』下巻、p.298)。 隠し通路とは関係ありませんが、西洋美術史に関心があれば、裸婦を描く口実として幾度となく取りあげられた画題であることが思いだされるところでしょう。本サイトでもティントレットの作例(→こっち)、シャセリオーの作例二点(→そっちに、あっち)を挙げたことがありました。 残る三つ目はヘーラクレースとカークスの物語、『イーニード』こと『アエネーイス』第8巻で詠われたものなのでしょう;ウェルギリウス、泉井久之助訳、『アエネーイス』(下)(岩波文庫 赤115-2)、岩波書店、1976、pp.24-34。こちらも隠し通路は出てきません。洞穴は出てきます。 『随筆探偵小説』(1947)に収録された 「評論家ヘイクラフト」(1922、『江戸川乱歩全集 第25巻 鬼の言葉』(光文社文庫 え 6-20)、光文社、2005) や 「附録 探偵小説研究文献」(同上)、 『幻影城』(1951)所収の 「英米探偵小説評論界の現状」(1947、前掲『江戸川乱歩全集 第26巻 幻影城』)、 上で挙げたヘイクラフト編著の原本を紹介した 「探偵小説論集大成」(1947、同上) などから窺えるように、作品だけでなく探偵小説研究にも目配りを怠らなかった乱歩のこと、セイヤーズやカーターが触れた先史探しにも接していたのでしょう。 また 「私は一時グレコマニア(古代ギリシャ狂)になったことがある」 (「二人の師匠」(1949)、『わが夢と真実』所収、『江戸川乱歩全集 第30巻 わが夢と真実』(光文社文庫 え 6-23)、光文社、2005、p.173。「書斎の旅」(1940、同上)も参照) とのことで、上で触れたヘーロドトスの1940(昭和15)年の青木巖訳だけでなく、「ロエブ対訳本」(同上)などでパウサニアスなども見る機会があったのかもしれません。 英米の文献を参照するだけでなく、和漢籍も守備範囲内だったのは、当時の知識人の一般教養だったのでしょうか。隠し通路ではありませんが、前掲「顔のない死体」の末尾では、パウサニアスに続いて 「宋の時代、十三世紀のはじめに書かれた『 や、 『源平盛衰記』巻第二十「 と 「 が挙げられていました(『全集 第27巻 続・幻影城』収録、pp.263-264、『探偵小説の「謎」』、pp.96-97)。 ちなみに、「ノックスの十戒」全文を訳載した前掲の鈴木幸夫訳編『推理小説の詩学』(1976)は、H.ヘイクラフト編、鈴木幸夫訳編、『推理小説の美学』(1974)の続篇にあたり、ヘイクラフト編著の原本から前回割愛したものを中心に、独自に数篇追加した本なのですが(pp.314-315)、鈴木幸夫「序 - 推理小説の推理」の冒頭で、アポクリファからダニエルの「探偵話」、ウェルギリウス『アエネーイス』第8巻およびヘロドトス『歴史』第2巻の各挿話に続いて、 「アイソポスの有名な『イソップ物語』に、『狐の返事』に見られる素朴な推理がある。アルキメデスの金・銀の王冠の見分けの挿話も物理的推理からなっている」(p.i) を加えていました。同書所収のリチャード・ハル、前田絢子訳、「探偵小説とその十則」では、やはり冒頭近く、 「古代ギリシア・ラテン文学の中には、たとえば、『オイディプス王』や、『アイネーイス』のヘラクレスとカークスの挿話には、おぼろげながら探偵小説的要素が認められる。スザンナを長老のもとから救い出したり、ベル神殿の司祭の仮面を剥いだりするダニエルは、ある意味では、捜査員なのである」(p.153) と記されていました。 ともあれ、探偵が解くべき謎の例の一つとして、隠し扉や隠し通路が想像されるのはけっこう古くからあったわけです。その際、そうした仕掛けが実際にあったかどうかという以上に、隠し扉や秘密の抜け道は、イメージとしてこそ、あちこちに潜んでいたのでしょう。 隠し通路の実際? カーの『髑髏城』に戻ると、語り手は、 「たいていの古城は、地下道を持っているものだ。城が敵軍から包囲されたとき、その重囲をのがれる唯一の方法は、地下道であった」(p.216。p.229 も参照) と述べます。対するにジャン・メスキ、遠藤ゆかり訳、『ヨーロッパ古城物語』(知の再発見双書 135、創元社、2007)には、 「しかし中世の城を解説する用語集に地下道脱出路はなかった。それは後世のロマン主義者たちがつくりあげたフィクションにすぎない。 「…(中略)…地下道を脱出路として使うためには、城からかなり遠い場所に出口を設けなければならない。…(中略)…しかし、そんな長いトンネルを作ろうにも、まず資金のめどが立たなかった。 「その一方、中世には、網の目のように張りめぐらされた採石場を整備してつくった地下の避難所なら実際に存在した。…(中略)…だが、そこには城の痕跡はまったくない。つまりは住民のための避難所であって、封建的な発想とはまったく無縁の場所だったのである」(pp.114-115)。 と記し、他のいくつかの〈伝説〉を取りあげた上で、 「城は、空想の場である。大階段、大広間、大螺旋階段といったさまざまな古いシンボルはたいてい消え去ってしまい、地下牢や地下道、最後の避難所にまつわる空想だけが広く知れわたっている。だがそうした空想も、われわれは認めることにしよう。そのような興味から、城を訪れたいと思ったり、保存しようとする意欲も生まれるのだから」(p.131) とまとめるのでした。 「かりに現代の家屋にあのような仕掛けがあるとすれば、莫大な費用もかかることであろう」 とノックスは述べましたが、封建制の時代でも 「そんな長いトンネルを作ろうにも、まず資金のめどが立たなかった」 わけです。 資金の問題だけではありますまい。『ミイラ再生』(1932、監督:カール・フロイント)の過去の場面では、禁を犯したイムホテプの柩を埋めた後、墓掘りの奴隷たちが殺され、奴隷たちを殺した兵士たちまで殺されていました。秘密を守ろうとすれば、口封じの連鎖はどこまでも続きかねないことになります。他方、口封じなどの手段が使えない場合(近現代だからそうとはかぎらないとして)だと、施工業者にどんな風に説明して発注したものか、とても気になるのでした。 また、ダンジョンの宝探しを描いたフィクションでは、避けるだけの隙間もない球状の大岩が通路を転げ落ちてきたり、床のどこかを踏んだり壁のどこかにもたれかかったりすると、落とし穴が開いたり矢が飛んできたりするというのが、ほぼ常套句と化しています。そんな定番がどこいらから始まったのかも気にならなくもありませんが(追補:→『戦慄怪奇ファイル コワすぎ! FILE-04 真相!トイレの花子さん』(2013)メモ頁の「附:鞠が跳ねる」でも触れました)、そうした仕掛けが機能するためには、魔法のような超自然的な力が働いているとするのでなければ、維持管理が必要なのではないかという点もまた、大いに気になるところです。ダンジョンだか神殿だか墳墓だかが数百年数千年前のものという設定であればなおさらでしょう。隠し扉の開け方閉じ方も同様です。とりわけ地下に掘られたトンネルなどの場合、安全のためにも定期的なチェックがなされねばならないはずです。 ちなみに、森博嗣の『カクレカラクリ』(講談社NOVELS モF-42、講談社、2008/2006年刊本の新書化)に、 「ゼンマイに限らないけれど、百二十年もの間、人間が手を触れない、つまりメインテナンスもしないで、動き続けるメカニズムって、ちょっと考えられない、想像を絶する世界なんだけれど」(p.94) という登場人物の台詞がありました。横溝正史の『迷路荘の惨劇』でも、 「これは初代が造ったものを、二代目が修覆し、さらにちかごろ篠崎氏が応急修理をほどこしたもんですぜ」(p.218) とされ、それでも 「いたるところに煉瓦がくずれているところがあり、漏水もかなりひどかった」(p.219) という状態でした。歴史的変遷や経年劣化の問題が組みこまれているのは、本作のポイントと見なせましょう。 と、実在するか、あるいは実在するにしてもうまく機能するものなのかどうか、秘密の抜け道の類にはいろいろ問題がありそうです。とはいえフィクションの中だけにしか存在しないといいきれるわけでもなさそうで、たとえばウィキペディアの「隠し通路」の頁(→こなた)では、「著名な秘密通路」の項がありました。日本のコーナーも欠いてはいません。 熊本城(「水抜き用の水路とも言われる」)、 信濃・上田城(「の真田井戸 - 城外へ通じる抜け穴だとする伝説がある」)、 金沢の「忍者寺」こと妙立寺 などが挙げられていました。「とも言われる」だの「伝説」だの、いささか微妙なようではあったりもするのですが。 また英語版の該当頁(→そなた)には「神話およびフィクションでの用例」の項があって、神話からはアガメーデースとトロポーニオス、探偵小説・推理小説についてはノックスの十戒第3項に触れた後、キャロライン(カロリン)・ウェルズの作品が挙げられ、また英国の児童文学者イーニッド(エニッド)・ブライトンの『フェイマス・ファイヴ』シリーズ、ゲームの類などが並びます。残念ながら勉強不足のため、いずれも未見であります。 上記「著名な秘密通路」の項でも、 ヴァティカンのサン・ピエトロ聖堂とローマのサンタンジェロ城をつなぐパセット・ディ・ボルゴ(→英語版該当頁) や、 フィレンツェのパラッツォ・ヴェッキオから、アルノ川に架けられたポンテ・ヴェッキオを通ってパラッツォ・ピッティに至るヴァザーリの回廊(→英語版該当頁) が挙がっていますが、「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「廊下など」の項で引いたMark Jarzombek, "Corridor Spaces" (Critical Inquiry, vol.36 no.4, Summer 2010, pp.728-770)には(→あなた)、 「corridoio は城や宮殿の内外で秘密の路 secret way として用立てられることもあった。たとえば教皇が有事の際に用いることができるよう、ヴァティカンとサンタンジェロ城に関して建てられたもののように。同じく名高いのは、メディチ家によってフィレンツェに築かれた corridoio だ(1565年)。これはアルノ川の一方にあるピッティ宮ともう一方の岸にあるヴェッキオ宮をつなぐもので、上階の高さに配されているため、通りを横切ってアルノ川橋に沿っていながら、誰も中を覗きこむことができない。その入口には、贋扉いくつかを備えた、精巧に設計された部屋が配され、密かに入りこみえた者誰に対しても、その侵入を遅らせるため用いられた。同様の corridoio はパルマ(1550年代)、ヴィジェーヴァノ(1490年代)、ウルビーノ(1490年代)や他の土地でも建造された」(pp.732-734) と述べられていました。 ロラン・ル・モレ、平川祐弘・平川恵子訳、『ジョルジョ・ヴァザーリ メディチ家の演出者』、白水社、2003、pp.515-518:第8部中の「 またポンテ・ヴェッキオについて 『リビング・ブリッジ|居住橋 ひと住まい、集う都市の橋』展図録、パステルホール(小倉井筒屋新館、北九州)、サントリーミュージアム[天保山]、郡山市立美術館、1999、pp.62-65:「フィレンツェ ポンテ・ヴェッキオ」、p.88/図130 中野京子、『中野京子が語る 橋をめぐる物語』、河出書房新社、2014、pp.103-108:「史・15話 ポンテ・ヴェッキオ」+口絵中の「史」の頁 なども参照(→「怪奇城の廊下」の頁でも触れました)。 追補: チャールズ・フィリップス、大橋竜太日本語版監修、井上廣美訳、『[ヴィジュアル版] 中世ヨーロッパ 城郭・築城歴史百科』、原書房、2022 の第1章中に「トンネル」の節があって、 「その一例が、フランス北部にあるラ・ロシュ・ギュイヨン城の隠し通路だ。この城はセーヌ川の渡河地点を管理していた城で、12世紀に断崖の上に造られたドンジョン(キープ)と13世紀に崖下のセーヌ河畔に建てられた城を結ぶトンネルが造られている。またトンネルは、井戸への通路、内郭や外郭から出て城の外縁部分や城外に行く時の出入口としても使われた。たとえばフランスのシノン城では、円筒形のキープ - フランス王フィリップ2世が建造した『クードレイの塔』 - と内郭の井戸をトンネルが結んでいる。イングランドのウィンザー城とドーヴァー城では、1220年代にトンネルが造られた。こちらは内郭や外郭から出るためのもので、奇襲攻撃を行うために使用された。こうした目的のために設計されたトンネルは『サリー・ポート(出撃口)』と呼ばれた」(p.51) とのことです。引用文中で最初に挙げられる「フランス北部にあるラ・ロシュ・ギュイヨン城」には、ジャン・ロランの『レクイエム』(1971)で出くわしていました。さらに、 マルコム・ヒスロップ、桑平幸子訳、『歴史的古城を読み解く 世界の城郭建築と要塞の謎を理解するビジュアル実用ガイド』、ガイアブックス、2014、p.13 に「ラ・ロッシュ=ギヨン城」の項があって、 「城の居住用建物(15世紀)は崖のふもとを流れるセーヌ川の側に建つ。崖上にあり、1本のトンネルで城の低層部と連結されているのは、明らかに軍事的特徴を備えた12世紀後期の城である」 と記され、小さなものですが「城の上層部とトンネルの最高部の縦断面図」が掲載されています。 追補の2:スティーヴン・ミルハウザーの「探偵ゲーム」の中に「秘密の通路の快楽」という節があって、 「ポープがトウィッケンナムに作った地下道路」 (柴田元幸訳、『バーナム博物館』(海外小説の誘惑 白水Uブックス 海外小説 140)、白水社、2002、p.151 原著は Steven Millhauser, "A Game of Clue", The Barnum Museum, 1990) というくだりに付された「訳者ノート」には、 「ポープは十八世紀イギリスを代表する文人、トウィッケンナムはロンドン郊外テムズ河畔の地。『彼はその内部を迷路のようにひろげ、両方の入り口には厚い頑丈な扉をとりつけて、それをぴったり閉ざせばなかに完全に一人でこもれるように工夫した。側面や天井の岩盤には、化石類や、光る鉱石類、ついには鏡の破片まで埋めこんで、微妙な光の効果をたのしんだりもした。(……)ポープの庭園は、外の大気の下には、いかにもイギリスの自然らしい森や小路や草地を配しつつ、わざわざこれとは別に地下の洞窟を設け、そこに怪奇な非日常性を封じこめていたのである』(川崎寿彦『楽園と庭』(中公新書))」 とありました(同上、p.334)。川崎寿彦『楽園と庭』からの引用は pp.195-196。 ミルハウザーによる→そちらを参照:『アッシャー家の末裔』(1928)の頁の「おまけ」. |

||||||||||||||||||||||||||||

| 隠し通路とは呼べますまいが、近いところで、名古屋の覚王山にある |

揚輝荘・南園の聴松閣、地階から地下トンネルの入口(2019/5/30) |

|||||||||||||||||||||||||||

| NPO法人揚輝荘の会編著、『揚輝荘と祐民 よみがえる松坂屋創業者の理想郷』(東海 風の道文庫 007)(風媒社、2008)所載の佐藤允孝「第1章 揚輝荘へようこそ

- 庭園・建物みてあるき」によると、 「北入口は尾張徳川家から移築された『 「そもそもこの隧道は何の目的で構築されたものなのか、隠れ家か、防空壕か、バイパス説、失業救済事業説など諸説紛々ですが、正解は不明でした」(p.50)、 「トンネルを石窟に見立て、大金庫様のスペースは祠堂に見立てたと考えるのが一番理解しやすいような気がします。残念ながらこのトンネルは平成19年に竣工したマンション開発で八角ドームを含めて大部分が破却されてしまいました。 「最近、このトンネルの東入口がマンション敷地内で偶然発見されました。…(中略)…『聴泉窟』と彫られた石盤が取り付けられています。…(中略)…もっと中には何かありそうですが、天井が落ちてい」(pp.51-52) るとのことでした(pp.76-77、p.106、p.126 も参照)。トンネルの現状は、維持管理の問題の一例とも見なせましょうか。 また同書中の麓和善「第2章 揚輝荘を解読する」に、 「南禅寺近傍には、京都の染色産業の発展に貢献した実業家稲畑勝太郎の『和楽庵』もあります。…(中略)…なかでも揚輝荘との関係で注目されるのが、大正9年に造られた洞窟風のトンネル『義士窟』です。茶室『草堂』に通じるトンネルで、長さ数十間あり、途中には とあり、揚輝荘のトンネルに影響した可能性が指摘されていました。1間=約1.82mだとすると、10間で約18m、つまり数10mはあるということでしょうか。 なお〈和楽庵〉、後に〈何有荘〉に関し、次の論文にウェブ上で出くわしました; 加藤友規、「何有荘庭園における歴史的変遷と復元的考察」、『日本庭園学会誌』、25号、2011、pp.23-29 [ < J-STAGE ] DOI : https://doi.org/10.5982/jgarden.2011.25_23 有栖川有栖の中短篇集『絶叫城殺人事件』(新潮文庫 あ 46-3、新潮社、2004:2001年刊本の文庫化→そこの3でも触れました:「怪奇城の外濠 Ⅲ」の頁の「郵便夫シュヴァルの理想宮」の項)に「解説」を寄せた竹島清は「建築コンサルタント」を生業としているとのことで、 「建築設計の仕事に携わっていると、しばしば秘密の場所の設計を依頼されることがある。具体的にいえば『隠し部屋』あるいは『密室』のたぐいである」(p.410) と述べています。 「これらを要望する 「実際の仕様としては、本棚の裏から出入りするという恥ずかしいくらい古典的な手法を使うことがほとんどだ」(p.411) そうです。 また、知人に教えてもらったのですが、「音楽索引」の頁の「補」6) で触れた(→そこの4) M.W.クレイヴン、東野さやか訳、『ボタニストの殺人』(上下;ハヤカワ文庫 HM 481-5~6 / HM ク 23-5~6)、早川書房、2024(原著は2022) 中に、次のくだりがありました; 「『秘密の扉とはな。アニメの「スクービー・ドゥー」の実写版か?』…(中略)…。 『みんなが思うほどめずらしいものじゃないと思うよ、ポー』…(中略)… 『こういう隠し扉はマーフィーのドアっていうんだけど、イギリスにも専門に扱ってる業者が何軒かあって、いまあたしたちがいるこの場所の半径五十マイル圏内にも三軒ある』」(下巻 p.169/第94章)。 『スクービー・ドゥー』は下巻 p.188/第99章でも名指されます。それだけ馴染みがあるということなのでしょう。こちらに→日本語版ウィキペディアの該当頁。 『ルーニー・テューンズ』に登場する猫のシルヴェスターが、 ピーター・クッシング(カッシング)とクリストファーリーのお気に入りだったというエピソードが連想されたりもします。ハリー・ナドラー「最上の声」、石田一編著、『ハマー・ホラー伝説』、1995、pp.52-53。また→日本語版ウィキペディアの「シルベスター・キャット」の頁 〈Murphy Door〉というのは商品名のようです→公式サイト。 隠し扉とからくり 先に惣谷美智子・堀田知子訳著、『アン・ラドクリフ ユードルフォの謎Ⅰ - 梗概と研究 -』から「壁の中をいくつもの通路が通っていた」という文を引きましたが、カーの『髑髏城』にも、 「 という台詞がありました。そう叫んだ探偵はすぐ続いて、 「ホールに面したとびらの、右手に当たる壁に歩みよった。たれ下がった壁掛けをはねのけると、くるみ材の鏡板が現われた。手近の板を、ぐっと押すと、ぴんとはねるように開いた」(同)。 〈壁間の〉の原語はどんななのでしょう、"between the walls"といった感じでしょうか? ブノワ・ペータース作、フランソワ・スクイテン画、古永真一・原正人訳、『闇の国々Ⅱ』(小学館集英社プロダクション、2012)に収められた未完の「パーリの秘密」(1984-2001)が連想されたりもします。そこでは、エリゼ宮やルーヴルの壁と壁の間や天井裏などに通路が張り巡らされており、そこに迷いこんだ人物は抜けだすことができなくなってしまうのでした。四つの断片の前書きによると、 「私たちはパーリという都市を、いたるところに抜け穴があり、秘密の通路が張り巡らされた有機体のようなものとした」(p.60) とのことです。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| ちなみにラヴクラフトの「壁のなかの鼠」(1924)の原題は"The Rats in the Walls"でした。 本サイトにまだ頁を作っていないのですが、『壁の中に誰かがいる』(1991、監督:ウェス・クレイヴン)という映画もありました。こちらの原題は The People Under the Stairs で、『階段の下の人々』といったところでしょうか。とはいえ邦題にたがわず、きちんと〈壁間の通路〉が出てきます。舞台となるのは、城や館というほど宏壮ではない、大きめの住宅なのですが、どんな建て方をしたのかと思うほど、あちこちで壁と壁の間に通路が張り巡らされ、つながっていました。壁と壁に間をあける建て方こそ、むしろ通例なのかと思わせてくれます (追補:『ザ・ボーイ~人形小年の館~』(2016、監督:ウィリアム・ブレント・ベル)のクライマックスおよびその続篇『ザ・ボーイ~残虐人形遊戯~』(2020、監督:同上)中盤でも、〈壁間の通路〉が見られました。やはりああした建て方が実際にあるのでしょうか?) やはりまだ頁を作っていない作品で、ロベール・アンリコが監督した『追想』(1975)なども思いだされます。 |

追補 2;「怪奇城の高い所(後篇) - 塔など」の頁の末尾で、 デビッド・マコーレイ、飯田喜四郎訳、『カテドラル - 最も美しい大聖堂のできあがるまで -』、1979 で、「壁のなかにはらせん階段がいくつも作られている」(p.31)」 と記されていることに触れました(→このあたり)。 嶋崎礼、「中世における壁内通路とその空間性に関する研究 その天井部の構造の類型的把握から」、2015 を見ると、隠し通路ではありませんが、ゴシックの教会には階段以外にも、〈壁内通路〉は 「クリアストーリー、トリフォリウム、さらに側廊の腰壁の上など、建築の様々な部位に出現する」.(p.2347) とのことです。また〈壁内通路〉は英語およびフランス語では、"Wall-passages / Passages-muraux"(同上)にあたるそうです。上の論文のリンク先である「怪奇城の外濠 Ⅱ」の「廊下など」で挙げた、同じ著者による他の論文も参照ください。 |

|||||||||||||||||||||||||||

それはともかく、隠し通路が隠されたものである以上、その出入口も隠されているはずで、そんな隠し扉を開くための仕掛けがあることになります。カーは上で触れた「密室講義」で、 「煙突というのは、残念ながら、推理小説における脱出の手段としては人気がないんだな - ただし、もちろん、秘密の通路としては別だけれどね。その点では、煙突は最高なんだ。煙突の裏側にある秘密の部屋。カーテンのように開く暖炉の奥、回転扉のようにぐるりと回転する暖炉、炉石の下に部屋があるのさえある」(p.286) と語らせていました。壁の一部以外では、書斎の書棚の一部ととともに、暖炉の奥の隠し扉というのは人気があるようで、映画に出てくる例は後で触れるとしましょう(追補:→「暖炉の中へ、暖炉の中から - 怪奇城の調度より」の頁や、「怪奇城の図書室」の頁でも触れました)。先に挙げた横溝正史の『迷路荘の惨劇』でも、 「マントルピースの下についている隠しボタンをおすと、暖炉の火床が床へしずむと同時に、暖炉のおくの煉瓦の壁が左の壁のなかへ移動するという仕掛けになって」(p.208) いるとされていました。 隠し扉ではないのですが、田中亮三、写真:増田彰久、『図説 英国貴族の城館 カントリー・ハウスのすべて』(1999/2008)の第1章の1「館内探訪」中の「書斎 ライブラリー」の項に、 「ホウカム・ホールの書架。本の丈が書棚の高さに合わないので、見せかけの扉の内側に横にして収納した」(p.38) と解説をつけた写真が載っていました。横に開く「見せかけの扉」は、本の背表紙が縦置きで並ぶ見かけになっています。海野弘の『部屋の宇宙誌 インテリアの旅』(1983)の「家具の秘密」の章は、 「モーリス・ルブランの書いたルパンものの中に『ルパンの告白』という1913年に出された短篇集がある。その中に『地獄罠』という話が入っている」(p.83) と書き起こし、その短篇で 「衣裳戸棚の中にかくし戸があり、秘密の通路になっていること」(p.85) をおさえた上で、 「家具の中で、たんすのように見えながら、前蓋を手前に下ろすと机になるといったように、折りたたみになっていて、形を変えるものがある。また秘密のひきだしがついているものがある。これらはいわば家具のトロンプ・ルイユ(だまし絵)とでもいうべきものである。どうして開くのかわからない仕掛けのあるひきだしとか箱に秘密の手紙をしまっておく。 「このように変形したり、秘密の仕掛けを持つ家具は、特に18世紀にたくさんつくられるようになった」(pp.85-86) と述べ、そこに18世紀ロココ文化の特質の一つを読みとっています。同じ本の「ロココの歓楽と憂愁 ヴェルサイユ宮の女たち」の章にも「秘密の通路」と小見出しをつけた節があり、 「デュマの『三銃士』からオルツィの『紅はこべ』にいたるルイ王朝の興亡を舞台にした通俗小説にはよく、かくし戸や秘密の通路があらわれる。〈秘密〉が大好きだった18世紀人はこういうものを実際につくっていたようである。戸棚や机にはかならず秘密の手紙などを入れる秘密のひきだしがなければならなかったし、かくし戸などのしかけもよくあったようだ。カサノヴァ、レティフ・ド・ラ・ブルトンヌなどのこの時代のリベルタンの書いたものからいくらでも例をひろうことができる」(p.238)、 「この時代には、自らは身をかくして、相手の気づかない時に、のぞき見ること、そして相手に不意打ちをくらわせることが流行した。秘密の通路やのぞき孔がそのために作られた」(p.239) と記しています。 「たんすのように見えながら、前蓋を手前に下ろすと机になる」 キャビネットについては、「戸棚、三角棚、鳥籠、他」の頁でほかならぬ海野弘の本を手がかりにしつつ取りあげたのでした(→こちら)。 「戸棚や机にはかならず秘密の手紙などを入れる秘密のひきだしがなければならなかった」 .とのくだりは、こうした事態がポーの「盗まれた手紙」(1844)の前提なのだろうと思わせずにいません。名を挙げてあるデュマの『三銃士』やオルツィの『紅はこべ』、カサノヴァ、レティフ・ド・ラ・ブルトンヌ、それに次の頁に出てくるクロード・ゴダール・ドクールの『テミドール』(1745)などは、また機会があればということにしておきましょう。 「どうして開くのかわからない仕掛けのあるひきだしとか箱」 と聞いて連想されたのは、「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」の頁のしょっぱなで引きあいに出した箱根細工の秘密箱でした。その折り、坂根巌夫『新・遊びの博物誌』(朝日新聞社、1982)中の「66 秘密箱」から、 「もともとは江戸時代の船だんすなどに使われていた盗難予防のからくりを、明治中期の指し物師が、趣味の小箱に応用して生まれたものである」(p.238) との一文を引きました。小泉和子の『 「どうも元禄の初め頃までは、まだ箪笥はそれほど普及しておらず、 「では、どうして17世紀の半ば過ぎにならなくては箪笥が生まれなかったのだろうか」(p.14)、 「民衆は、近世になるまで、入れるべき余剰物を持っていなかった。着たきり雀には箪笥はいらなかったのである」(p.16)、 これに 「木材流通の整備、生産技術の進歩」(同上) が掛けあわさって箪笥が成立したというわけですが、他方、 「船箪笥は、江戸時代から明治、大正にかけて物資輸送の主力として活躍していた とのことです。引用文中「柳氏」とあるのは柳宗悦を指し、1961(昭和36)年に 「『船箪笥』を上梓されている。これまでの一般の船箪笥に関する知識はすべてこれによっているといってよいだろう」(同上) とした上で、 「船箪笥は一般の箪笥に対して、技術的にも意匠的にも大きな影響を与えているため」(同上)、 第Ⅱ章3節で扱われています。 「船箪笥とよばれているものには、大きく分けて、 その内帳箱の 「内部は抽斗、銭箱、桐箱などが納められているが、これはまた中に複雑なからくりが仕込まれているものが多いことも特徴である」(p.110) とあるのが、 「江戸時代の船だんすなどに使われていた盗難予防のからくり」 なわけです。pp.108-109 には「Ⅱ-16 船箪笥の種類」として、各種船箪笥の線画が並べられていますが、右頁下半が[からくり]にあてられ、「はずし戸」、「摩(ずり)戸」、「はずし柱・摩戸」、「爪掛戸」、「二重箱」、「差戸」の六種類が図示されていました。なるほど秘密箱につながっていくんだなあと、しみじみ納得させられます (追補:船箪笥に関連して、「戸棚、三角棚、鳥籠、他」の頁の→こちらの2も参照)。 ところで立川昭二は『からくり ものと人間の文化史』 (法政大学出版局、1969)の始めの方で、『広辞苑』に記された「からくり[絡繰・機関]」を写した上で、 「これを一言でいうと、からくりとは昔の機械のこと、よりげんみつにいえば、かつて日本にあった自動機械あるいは自動装置、ということになる」(pp.5-6)、 「ここで私がいうからくりとは、歯車やゼンマイをつかってあくまでも自動というメカニズムを追及した科学的な自動機械にある」(p.10) と述べていました。 この本ではさまざまな江戸時代の〈からくり〉の内部機構図や写真が掲載され、 寛政8(1796)年に刊行された細川半蔵頼直の『 が図版ともども翻刻されています。古代ギリシア以来のヨーロッパのものも三番目の章"Automata"で瞥見されている。 ここには出てきませんが、「仏教」の頁で挙げた《須弥山儀》や《縮小儀》(→そちら)も、その仲間にほかなりません。ちなみにその作者であるからくり儀右衛門こと田中久重については pp.201-208 で紹介されています。また本書を参考文献の一つに挙げた泡坂妻夫の『乱れからくり』(角川文庫 緑 461-1、角川書店、1979/1977年刊本の文庫化)では、18章ある章題の多くが、からくりないしそれにまつわるものの名称から取られていました。 自動装置であるそれら精巧な機構と、船箪笥なり秘密箱の場合の〈からくり〉を同日に扱うことはできないのでしょうが、映画などに出てくる隠し扉の類では、双方のパターンが見られる、というかそうした設定になっているようです。隠し扉だけではありません。たとえば『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)や『デモンズ3』(1989)それぞれのクライマックスにおけるように、城などの建物全体に関わるからくりが仕掛けられている場合もありました。『古城の亡霊』(1963)も例に加えられるでしょうか。『学校の怪談2』(1996、監督:平山秀幸)の時計塔や『TATARI タタリ』(1999、監督:ウィリアム・マローン)の開閉装置なども思いだされます。 そうした場面では、結果が扉の開閉であれ建造物の崩壊であれ、いくつもの歯車などを一つずつ順々に力が伝わっていく過程を辿ることが説得力をもたらしているような気がします。というか、歯車だの梃子だの分銅だの、異なる形・異なる大きさの媒体が次々に連鎖して動くさまは、それだけで魅力的であり面白いものと感じられるのではありますまいか。理工系の回路が頭にできていなくても(だからこそなのか?)、立川昭二の『からくり』に掲載された多くの図版をぱらぱら見ていて感じるのは、そうした面白さにほかなりません。ジェントル・ジャイアントや初期のPFMなどによる、リフの連なりがコロコロ転変していったり、同時に重なりあったりするような曲と比べることもできるかもしれません。 チャップリンの『モダン・タイムス』(1936)やジャック・タチの『ぼくの伯父さん』(1958)での、工場の機械と主人公とのやりとりに、工業化社会や機械文明に対する諷刺を読みとるのはよいとして、しかしそうした場面が考えつかれたのは、何よりそれが面白そうだからではないでしょうか。 その点だけを抽出すると、『長靴をはいた猫 80日間世界一周』(1976)の頁の最後の方でも触れたように(→そちらの2)、劇映画ではありませんが(?)、『事の次第』(1987、監督:ペータ・フィッシュリ、ダヴィッド・ヴァイス)や『ピタゴラスイッチ』(2002~ )中の「ピタゴラ装置」などになるわけです。 「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」の頁の水車のくだりでも触れましたが(→そちらの3)、ピカビアの〈機械の時代〉(1915-23)や、あるいはデュシャンの《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》、通称《大ガラス》(1915-23、フィラデルフィア美術館)といった作品が生みだされたのも、ある種のからくり趣味に由来するのかもしれません。ちなみにピカビアとデュシャンについては、とりあえず東野芳明の『マルセル・デュシャン』(美術出版社、1977)の第7章を見ていただくとして、同じ本の第6章は「神話〈独身者の機械〉」と題され、その始め近く、澁澤龍彦の「玩具について」(『夢の宇宙誌 コスモグラフィア・ファンタスティカ』(美術選書)、美術出版社、1964→あちらも参照:「通史、事典など」の頁の「おまけ」)が引きあいに出されていました(pp.217-218、pp.223-224 註1)。 また、やはり「寄木細工・・・」の頁の同じ箇所で挙げた、橋本毅彦『描かれた技術 科学のかたち サイエンス・イコノロジーの世界』(東京大学出版会、2008)の「Ⅱ 機械のかたち」中の「機械の劇場」で紹介されている、 「ルネサンス・イタリアのエンジニア、アゴスティノ・ラメッリの著作」(p.48)、『さまざまな巧妙な機械』(Agostino Ramelli (1531-1608/c.1610), Le diverse et artificiose machine del capitano Agostino Ramelli dal ponte della Tresia... nelle quali si contengono varii et industriosi movimenti... composte in lingua Italiana et Francese, 1588) や、それに先立つ ジャック・ベッソンの『機械の劇場』(Jacques Besson (c.1530/40? - 1572/73), Theatrum instrumentorum et machinarum, 1571-1572) などを、『 機械ではありませんが、『ロスト・チルドレン』(1995、監督:ジャン=ピエール・ジュネ、マルク・キャロ)における一齣での動きの連鎖は、「風が吹けば桶屋が儲かる」事態を具体化したものにほかなりますまい。 探偵小説の密室ものなどで、視点の転換といった、お話の枠どりからはみだしてしまいかねない仕掛けに頼ることなく、機械的トリック、いわゆる〈針と糸のトリック〉を採用した場合、往々にして、設定の枠内で愚直なまでに内在的に突き詰めようとして、その分複雑になればなるほど、作者が想定する機構を読者側が推理で再構成することが難しくなったり、実際にその通り働くかどうか、必ずしも充分な説得力を有さないことになりがちなのではありますまいか。にもかかわらず、機械的な装置がある種の魅力を手放さないのも、からくり趣向ゆえなのでしょう(→あちらの2でも触れました:「津の築山遊具など」の頁、また「『Meigaを探せ!』より、他」中の「『ヘル・レイザー』 1987 『ヘルレイザー2』 1988 『ヘルレイザー3』 1992 『ヘルレイザー4』 1996」の頁→あちらの3)。 黒沢清+篠崎誠、『黒沢清の恐怖の映画史』(青土社、2003)の第1章「 『生血を吸う女』と運命の機械」で黒沢清は、『生血を吸う女』(1960)のクライマックスについて、 「機械がガタガタと動いていくっていう、あの感触ね。映画のなかでしかああいうことは起こらないし、機械が一回動きだすともう……運命の歯車がそちらに回った。そうなると人間は絶望して見ているしかない。そこに次々と死が現れてくる、っていう」(p.32) と語っていました。この章の最後には「死の機械が発動する映画 - 黒沢清セレクション」が付けられています。こうした〈運命の機械〉への視点もまた、機械が作動すること自体が呼び起こす「感触」の一つではありますまいか。 上で引いた発言の際意識されていたのかどうかはわかりませんが、伝統的な〈運命の車輪〉の寓意ないしイメージと結びつけることもできるでしょうか。あるいは仏教における〈転法輪〉か。ともあれ前者については以下も参照; 黒瀬保、「Ⅱ.1. 運命の車輪」、『運命の女神 中世及びエリザベス朝文芸におけるその寓意研究』、南雲堂、1970、pp.45-81 からくりの話から少しずれます。「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「廊下など」の項でも引いたのですが(→ここ)、 C.アレグザンダー、平田翰那訳、『パタン・ランゲージ』(1984)の「建物」の部の最後、第204〈パタン〉は、「開かずの間 SECRET PLACE」でした; 「人の生活する家には、秘密の場所が必要だと思う」(p.491)、 「だれかに教えられない限り、事実上、発見不可能な場所であり、家の古い記録や重要な秘密を保存する場所である」(p.492)、 「開かずの間の古典的な形式としては、壁の鏡板を引き込むと現われる穴ぐら、じゅうたんの下に隠されたはね上げ式の床板、隠しドアなどがある」(同上)。 ところですぐ前の第203〈パタン〉は「ちびっ子のほら穴 CHILD CAVES」となっています。 「家の周囲、近隣、学校など子供の遊ぶ場所には、必ず子供用の『ほら穴』を設けること」(p.490)。 「建物」の部にあるこの〈パタン〉に対し、「町」の部で参照すべき項として、「73 冒険遊び場 ADVENTURE PLAYGROUND」が挙げられていました(pp.191-193)。 生きものの有機的なリズムとは異なる、からくりにおける運動の連鎖や、〈運命の機械〉の非情な宿命性とともに、隠し扉や隠し通路がフィクションの世界に現われることに、ある種の子供っぽい遊戯性を見てとることもできるかもしれません。横溝正史の『迷路荘の惨劇』でも、「子供っぽい好奇心」(p.209、p.218)に言及されていました。何をもって〈子供っぽさ〉というかはさておき、 寺本潔、『子ども世界の地図 秘密基地・子ども道・お化け屋敷の織りなす空間』、黎明書房、1988 の副題にある、「秘密基地・子ども道・お化け屋敷」は、本頁で取りあげる空間と大いに共通しているようです。そこではまた、〈見立て〉の機能も働いています。 ちなみに秘密基地といえば、 ZONE, Z, 2002 の6曲目、"secret base ~君がくれたもの~"が思いだされたりもします。旋律が魅力的なのもさることながら、歌のバックで鳴り続けていたメロトロンが、全6分42秒中の4分32秒あたり以後、いわゆるメロトロンの洪水状態となって、2分強リードをとることで一部愛好家の記憶に刻まれているのでした。 とまれ戻って、『からくり ものと人間の文化史』 (1969)の著者による、 立川昭二・高柳篤、『新版 遊びの百科全書 1 からくり』(河出文庫 767A)、河出書房新社、1987 や、すぐ下で触れる 寺山修司・矢牧健太郎、『新版 遊びの百科全書 5 遊戯装置』(河出文庫 767E)、河出書房新社、1988 とともに、 澁澤龍彦・矢牧健太郎、『新版 遊びの百科全書 4 玩具館』(河出文庫 767D)、河出書房新社、1987 などもあわせてご参照ください。『玩具館』では箱根細工の秘密箱(pp.108-111)が、『遊戯装置』ではデュシャンの《大ガラス》(pp.50-59)が取りあげられたりしています。さらに、章や節の題からして推し量らずにいられないのが; 石山修武編著、毛綱毅曠著、佐藤研吾註釈、『異形建築巡礼』、国書刊行会、2016、pp.101-134:「Ⅳ 機械のはじまりへ - 日本の遊戯機巧」(正久山妙立寺(忍者寺)、二条陣屋ほか) pp.102-117:毛綱、「江戸三大奇館その三 - 妙立寺」; pp.118-134:石山、「機巧の薄暗がりを抜けること」;ブラック・ホール/正久山妙立寺幻想辺/二条陣屋(小川家) |

||||||||||||||||||||||||||||

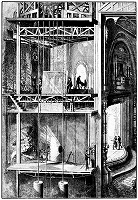

| 話をからくりに戻すと、上で触れた東野芳明の『マルセル・デュシャン』第6章「神話〈独身者の機械〉」は、古代ギリシアの演劇における〈 |

マディスン・スクエア劇場、ニューヨーク 『サイエンティフィック・アメリカン』誌、1884年4月5日 |

|||||||||||||||||||||||||||

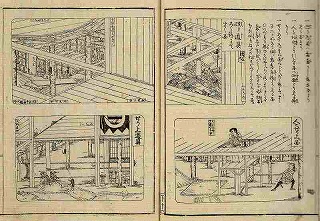

| この点では、同じ頁の→そこで触れた、歌舞伎小屋における回り舞台を始めとする各種の仕掛けも思い浮かびます。そこでも挙げましたが、すぐ上でも触れた 寺山修司・矢牧健太郎、『新版 遊びの百科全書 5 遊戯装置』、1988、pp.208-215:「05-311 舞台がそっくり入れ替わる大仕掛けの装置」 も参照ください。『甲賀屋敷』(1949)で「がんどう返しの落とし穴」という台詞のあったことが思いだされたりもするのでした(→あそこ)。 |

松好斎半兵衛(1795(寛政7)-1809(文化6)活動) 『戯場楽屋図会』(2巻2冊)、下巻11 江戸時代/1801(享和元) |

|||||||||||||||||||||||||||

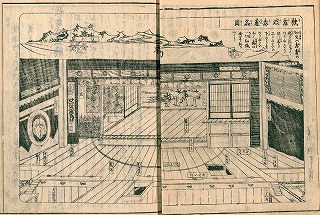

| 『劇場をめぐる旅 芝居小屋建築考』(INAX BOOKLET、株式会社INAX、1994)所収の服部幸雄「江戸の芝居空間」によると、江戸時代の歌舞伎小屋の内、 「上方の花道は、江戸のそれよりかなり上手寄り、ほぼ中央の位置にまっ直ぐに客席を貫通して設けられている。その突き当たりに揚幕を掛け、『 「花道の本舞台 「本舞台下の奈落は、本来、人力によって回り舞台を廻し、セリの昇降を行なうためにくふうされたのである。この点は、江戸も上方も同じだった」(pp.13-14)。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 右に載せたのは、上の引用箇所にあわせて、「上方の花道」の位置を示すため挙げられていた図の一つで(p.13)、その解説に 「右図の中央手前に、『空井戸』と称する切穴が設けられているのがみえる」(p.12 下段) とありました。『歌舞伎 江戸の芝居小屋』展図録(2013)の作品解説ではさらに、 「舞台の上手寄りに『切り穴』が設けられ、せり上げ、せり下げができる機構になっていた。中央には回り舞台が見える」(p.234/cat.no.61)。 |

松好斎半兵衛『楽屋図会拾遺』(2巻2冊)、上巻 江戸時代/1803(享和3) |

|||||||||||||||||||||||||||

| 『劇場をめぐる旅』で服部幸雄論考に続いて配された中村ひろみ「日本芝居小屋めぐり」、その書き出しは、 「舞台下手の後ろ側に、ぽっかりと、闇が口をあけている。 「階段を降りると、そこはひんやりと湿った空気の溜まり場。奈落は、廻り舞台の下から花道、スッポン、 「舞台袖から舞台の下を通り、花道へ。闇の道は客席の奥まで続く。周囲は石積みの壁で、剥き出しの土の床からは湿気を帯びた匂いが立ち上ってくる。 「役者たちはこの暗闇のなかを、風のように、走り抜けていった」(p.16) というものでした。花道の下の通路とは、隠し通路にほかならないのでしょう (追補:片岡愛之助、清水まり、『愛之助が案内 永楽館ものがたり』(2015)、p.108 に、ごく小さなものですが、出石の永楽館における花道の下の通路の写真が掲載されていました)。 。 なお〈スッポン〉は、ウェブ上の「舞台・演劇用語」( http://www.moon-light.ne.jp/termi-nology/ )によると、 「花道の七三の位置にある、小規模なせり(切り穴)を『すっぽん」』と言います。 「…(中略)…『セリ』『すっぽん」』共に舞台へ昇降する舞台装置ですが、 「『セリ」』は本舞台上にあるもの、『すっぽん』は花道にあるものを指します。 「…(中略)…また、歌舞伎においては、 「すっぽんを使って登場するのは人間以外である、という約束事があり、 「妖怪変化や幽霊・忍術使いなどの役が登場する時に使われます」 ( http://www.moon-light.ne.jp/termi-nology/meaning/suppon.htm )。 連想を飛躍させてみましょう。「ユダヤ」の頁中「vii. ユダヤ思想史など」の項で挙げたイジドー・エプスタイン、安積鋭二・小泉仰訳、『ユダヤ思想の発展と系譜』(紀伊國屋書店、1975)のところで(→あそこの2)、 「一つのセフィラーから別のセフィラーにこのような影響が伝わる道をツィノール(パイプ)という」(p.265) の一文が印象に残っていると記しましたが、こじつければ、神性が顕現する十の相を構成する〈セフィラー(複数:セフィロート)の樹〉における〈ツィノール〉もまた、一種の隠し通路ととらえることができるかもしれません。 といったそばから、「パイプ」とか"channel"(水路、導管)とかと訳される〈ツィノール〉を持ちだすのは無理があるような気がしてきたりもするのですが、物理学的宇宙論における〈 「ただでさえ不安定なワームホール内の超空間をしっかりと維持するには、一定の物理的な長さが必要である。短すぎるワームホールは、空間の荷重に耐えきれず、一瞬のうちに蒸発してしまう」(p.140) というくだりがありました。 そういえばTVアニメ『カウボーイビバップ』(1998、監督:渡辺信一郎)に、そうした超空間だか亜空間通路でどんぱち追っかけをやるエピソードがなかったっけかと、ウェブ上でたぐってみると、第4話「ゲイトウェイ・シャッフル」がどうもそれらしい。確認すれば、この作品では〈位相差空間〉と呼ばれる場所がたしかにクライマックスの舞台になっていました。ただし追跡というのとは違っていて、また〈位相差空間ゲート〉はもともと〈虫喰い穴〉的な通路として用いられる設定なのですが、第4話では袋小路をなすものとして登場したようです。なお〈位相差空間〉とは?という点に関しては、日本語版ウィキペディアの『カウボーイビバップ』の頁(→そっち)中の「9.用語」の項を参照ください。 なお主人公たちが位相差空間を飛びだすと同時に、ゲートが閉じられ、発射されたミサイルが位相差空間内に封じられるのですが、にもかかわらずミサイルが飛んでいく姿が見られます。これに対し、 「ハイスクールで習わなかったか? 位相差空間で閉じこめられた物質は、目には見えていても、永遠にこっちの物質とは交わらねえってな」(約21分) という興味深い台詞が語られるのでした(→そっちの2も参照:「近代など(20世紀~) Ⅳ」の頁の「xvii. ブックガイド、通史など」)。 追補:次のものに出くわしました; "Secret Door", "Secrecy, Commodified", in "Door", Rem Koolhaas et al., Elements of Architecture, Taschen, 2014/2018, pp.600-603 (pp.58-61) リチャード・H・ウィルキンソン、内田杉彦訳、『古代エジプト神殿大百科』、東洋書林、2002、p.68 に「補助的な部屋、倉庫、クリプト」の項があって、次のように述べられていました; 「多くの神殿には、壁の内部や床下に作られたクリプト(隠し部屋)もあった。…(中略)…しかしその多くが狭くて入室困難であることからすると、クリプトは主として神官がそこに身を隠して神託を告げるために使われたか、貴重品の保管のための秘密の貯蔵室だったのか、あるいは、なんらかの象徴的な目的を持つ部屋だったことがうかがえる」。 無声映画の時代:『オペラの怪人』と『猫とカナリヤ』 さて、前置きのつもりがずいぶん長くなってしまいました。いつのまにやら月も替わり、それどころか6月も半ばを過ぎていました(一応予定していた話の最後までたどり着いてみれば、もう7月です)。ここからが本題ではあるものの、しゃきしゃき済ませることができればと思います。 隠し通路や隠し扉の類は、小説などから映画にも何らさわりなく受け継がれたものと思われます。見る機会のあった範囲内ではありますが、無声映画の時期であれば、本サイトで取りあげた『オペラの怪人』(1925)や『猫とカナリヤ』(1927)を挙げることができます。 |

||||||||||||||||||||||||||||

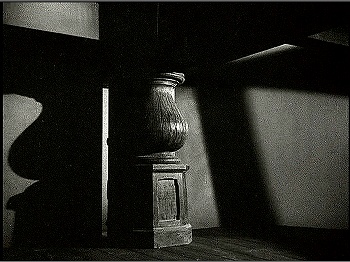

| 無声版『オペラの怪人』では、原作に忠実に、楽屋の大鏡が隠し扉になっています(→あっちや、こなた)。ヒロインが隠し通路内に入った際、画面左で歯車が回り、分銅が上昇していました。この点も 「この壁全体を心棒の上に持ち上げる分銅」 と、原作に記されています(ガストン・ルルー、三輪秀彦訳、『オペラ座の怪人』(創元推理文庫 F ル 1-2)、東京創元社、1987、第20章、p.324)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 「これは秘密の扉のなかでも最も単純な装置ですよ!百の扉を持つテーベの聖なる宮殿や、エクバタナの王座の間、それにデルフォイの三脚 通路はすぐ、右手で下への階段がおりていき、そこからさらに地下深くへの道行きが始まるわけですが、この点はとりあえず本作品の頁や「オペラ座の裏から(仮)」の頁に譲り、また機会があれば、本頁同様、「怪奇城閑話」内に〈地下空間〉の頁を作れればと思ったりもするのですが、ただ、隠し通路はしばしば地下とつながっていることはおさえておきましょう。地下は往々にして、『顔のない殺人鬼』(1963)でのように墓所であったり、あるいは『甲賀屋敷』(1949)や『ドラキュラ血のしたたり』(1971)で見られたように、建物の外のどこかへ延びるトンネルだったりします。城の外の地下墓所まで届いていたのは『白い肌に狂う鞭』(1963)においてでした。『乙女の星』(1946)や『恐怖の振子』(1961)では、隠し通路を進むうち、どこが境目だったのか、隠し通路外の地下空間に入りこんでいました。 他方、先に少し触れた劇場の舞台裏・楽屋裏とそこに配された各種からくりが、『オペラの怪人』では、幾層にも重なる迷宮のように描かれています(→そなたや、またあなた)。舞台裏は、〈関係者以外立入禁止〉の区域に一般化することができるかもしれません。そこで働く者が使う〈サーヴィス空間〉と言い換えてもよい。客を迎えることができる、より公的で表だった区域とはちがって、作業途中の用具が仮置きされていたりと、雑然とした相を呈する場合もままあることでしょう。『らせん階段』(1945)でのように倉庫や酒蔵のある地下室や、厨房につながっていたり、あるいは、これはサーヴィス空間というのとは違うのかもしれませんが、『姦婦の生き埋葬』(1962)や『怪談呪いの霊魂』(1963)、『リサと悪魔』(1973)、『インフェルノ』(1980)でのようにまったく使われていなかったりもする。そうしたありさまが隠し通路と重ねあわされていたのは、『血ぬられた墓標』(1960)においてでした。 無声版『猫とカナリヤ』では、冒頭で書斎の鏡板の一枚が隠し棚になっているのを映したのに続いて、その後本棚の一部が回転する隠し扉が登場します。先にカーの「密室講義」中の 「回転扉のようにぐるりと回転する暖炉」 とのくだりにからめて触れたように、暖炉の奥の隠し扉と並んでしばしば見かける(ような気がする)、隠し扉の典型の一つです。『大鴉』(1935)や『ヤング・フランケンシュタイン』(1974)でも出てきました。 『猫とカナリヤ』に戻ると、書斎と同じ一階にあり、ヒロインがあてがわれた、もともとは館の主の寝室にも、まず、暖炉の右手に隠し棚、その後寝台の頭が接する壁に、手を差し出せるだけの穴、そしてその右手に隠し扉が開くのでした。 |

||||||||||||||||||||||||||||

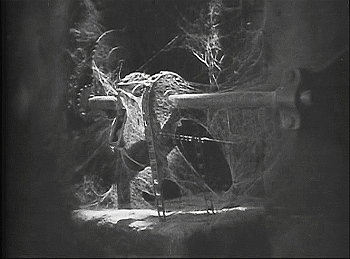

| 隠し扉のすぐ左の鏡板が開閉装置になっており、その際、蜘蛛の巣に覆われているとはいえ、鎖歯車が作動するさまが映されます(→こちら)。先立つ遺言開封の時刻を告げる場面で、時計の内部機構が重ね映しされていたのと呼応しているのでしょうか。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

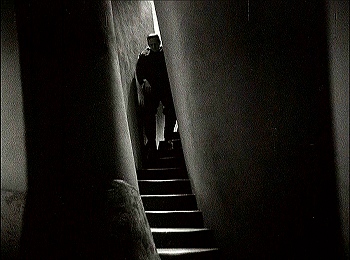

| 後の場面では、この隠し扉のすぐ奥で、もう一枚引き戸が横に滑るのですが、それはさておき、 隠し通路の幅が狭い内部も少し見ることができました。進んだ奥には扉もあって、その一つから先、やはり狭い階段を降りると地下室になります。 かくして館に張り巡らされた隠し通路を駆使して、怪人が跳梁するのでした。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||

1930~40年代 『猫とカナリヤ』というかその原作の戯曲は何度も映画化されているそうで、その第二弾が1939年のエリオット・ニュージェント監督作です。主演のポーレット・ゴダードおよびボブ・ホープは、何人かのスタッフともども、『ゴースト・ブレーカーズ』(1940)に続投することになります。それはさておき、39年版の方は本サイトではまだ取りあげていないのですが、粗筋はおおむね無声版と一致するものの、屋敷の所在はハドソン川を見下ろす丘からルイジアナ州ニューオーリンズ近郊の 隠し扉はやはり、書斎の書棚と、やはり同じ一階にあるヒロインの寝室、寝台の頭・右側の壁に開きます。後者のスイッチは寝台の頭が接する壁の羽目板の一枚の奥にありました。また室内の壁板は縦張りなのですが、隠し扉のすぐ奥に見える壁は横張りになっています(追補:→「怪奇城の図書室」の頁でも挙げました)。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 寝室の隠し扉から入って右へ向かうと、少し先で数段下りとなります。その右手にレヴァーがあって、怪人はこれで開閉を操作していました。 通路の壁は板貼りのところ、煉瓦積みのところ、粗石積みのところがあります。 曲がり角、分岐するところ、そして階段で上下したりもして、建物内だけでなく、建物の外へ地下を延びて庭に出る経路もあるのでした。隠し通路がいくつもの曲折をもって張り巡らされているわけです。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 少し先走りました。時計の針を戻せば、トーキーになった1931年の『魔人ドラキュラ』や『フランケンシュタイン』では、秘密の抜け道の類は登場しませんでした。筋立てがそうした仕掛けを必要としなかったから、というのが実際の理由なのでしょう。 また前者ではドラキュラ城、ロンドン各所、カーファックス修道院址、後者では見張り塔、男爵家の居館、風車小屋と舞台が移動するのも、隠し通路などを組みこむ余裕を持たせなかったのかもしれません。『オペラの怪人』におけるオペラ座や『猫とカナリヤ』の館など、一つ場所に落ち着いてこそ、怪人がじっくり暗躍することができ、そのための移動手段として隠し通路が活用されるのでしょう。 さらに、『オペラの怪人』でも『猫とカナリヤ』でも、超自然現象は起こりません。幽霊なら隠し通路など使わなくても壁をすり抜けるくらいはやりそうで、とはいえそれと『魔人ドラキュラ』や『フランケンシュタイン』における超自然的ないしSF的現象をいっしょにはできますまいが、隠し扉や秘密の抜け道といった人の手になる仕掛けと、超自然現象を噛みあわせるには、何がしか時間を経た熟成が必要だったと見なすのは、いささか穿ちすぎでしょうか。 ともあれ本サイトで取りあげた作品であれば、『成吉斯汗の仮面』(1932)や先に触れた『大鴉』(1935)で隠し扉が見られました。前者における〈悪の秘密結社〉の〈秘密基地〉はもとより、後者でも、部屋ごと昇降するエレヴェーターなど、何といって発注したのか気になる仕掛けが満載です。また両作とも超自然現象の起こらない非怪奇映画でした。 見る機会のあった範囲内で、超自然的ないしSF的現象が起こり、なおかつ隠し通路も活用される映画としては、1939年版『猫とカナリヤ』と同じ年に公開された『フランケンシュタイン復活』(1939)を早い例として挙げてよいでしょうか。この作品でも物語の大半は城の中で展開し、ベラ・ルゴシ扮するイゴール、後にはボリス・カーロフ扮する怪物が隠し通路を用いて城内を自在に動き廻ります。そのために、先立つ『フランケンシュタイン』および『フランケンシュタインの花嫁』(1935)では居館から離れた位置にあった実験室を、城のすぐ隣に近づけたかのごとくです。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 隠し扉が最初に出てくるのは崩れた実験室です。石壁に付けられた鎖を引くと扉をなしていました(→そちら)。鎖が付けられているのだから隠し扉とみていいのかどうか。入った奥に一族の墓所がある点からしても、隠し部屋と呼ぶのは疑問なのですが、それはさておき、実験室の床に開いた硫黄沼の孔の縁に据えつけられた梯子からも、こちらに降りることができます。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| また降りた先は墓所だけでなく、ガシャガシャした洞窟などにもつながっており(→あちら)、そのあたりから城内の隠し通路へと延びているようです。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 城内では篇中出てきただけでも、子供部屋、城門脇の小塔(→ここ)、おそらく食堂の吹抜歩廊あたりに隠し扉が設けられています。他にもいくつもあるのでしょう。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 怪物が男爵の息子を連れだしに行く際には、塔の壁と壁の間でもあるのか、湾曲した壁に沿った狭い階段や、高い壁の上のようなところを通るのでした(→そこ)。いずれも位置はわかりませんが、隠し通路がいろいろなところに張り巡らされていることを物語ってあまりあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 1930年代後半から40年代の作品では、『ゼンダ城の虜』(1937)、『ミイラの復活』(1940)、『バグダッドの盗賊』(1940)、『フランケンシュタインの幽霊』(1942)、『不死の怪物』(1942)、『猿の怪人』(1943)、『乙女の星』(1946)、『凸凹フランケンシュタインの巻』(1948)、『甲賀屋敷』(1949)などで隠し扉や隠し通路、隠し部屋が見られます。 『バグダッドの盗賊』では山頂の寺院の場面で大仏内部に出てくるのですが、この映画ではあちこち移動しないとというのはもはや当てはまらないわけです。 『猿の怪人』では、先に触れたカー「密室講義」中の 「回転扉のようにぐるりと回転する暖炉」 の実例が登場します。暖炉内の隠し扉は他に、『血ぬられた墓標』や『白い肌に狂う鞭』(1963)にも出てきました。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『乙女の星』ではまず、冒頭に出てくる城の三階にある部屋で、肖像画が手前に開く隠し扉になっています(→あそこ)。なお物語の時点で、隠し扉の存在は住人に周知のことでもあれば、子どもたちに教えても差しつかえないと了解されているわけです。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 中に入ると螺旋階段が下っていき、おりた先は地下のようです。地下の空間には一方で、屋外から入ってくることができます。別の出口は大広間の暖炉の中にありました(追補:→「暖炉の中へ、暖炉の中から - 怪奇城の調度より」の頁でも触れました)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| この作品では、屋根裏の部屋や通路も出てくるのですが、そこから入ることのできる下りの螺旋階段は、冒頭のものとは別にあるようで、いつの間にかヒロインの部屋にある隠し扉とつながっていました(→あそこの2)。なおこの隠し扉は壁の積み石が鋸歯状に開くというもので、『ヴェルヴェットの森』(1973)でも見られました。何かモデルがあるのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 少し前に幽霊なら隠し通路など使わなくても壁をすり抜けるくらいはやりそうと口走りましたが、本作では文字通り、幽霊が扉や床、天井、さらに屋根まですり抜けます。対するに隠し扉や隠し階段は一方で、画商や警官など、いわゆる現実に属する生者たちに利用されますが、他方、幽霊に扮する人物、つまり贋の幽霊、言い換えれば生者と幽霊の中間にいる者たちによっても通り抜けられます。幽霊に憧れるヒロインも、生者の身分から半ばはみだしていると見なせるかもしれません。そんな者たちいずれをも許容するのが、隠し通路を擁した古城という空間なのでしょう。隠し通路自体、表だった通路の幽霊のようなものと見なせるかもしれません。 なお本作も含めて、隠し通路が登場する無声版・1939年版双方の『猫とカナリヤ』、『凸凹フランケンシュタインの巻』、後の『ヤング・フランケンシュタイン』は皆、喜劇仕立てでした。隠し扉・隠し通路といった仕掛けによってもたらされる、空間の迷宮化は、喜劇と相性がいい部分もあるのでしょうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『甲賀屋敷』では回転する階段だの、建物の外まで延びる隠し通路など、いろいろな仕掛けが見られます。そうした仕掛けを作動させるためなのでしょう、屋敷の二階には歯車や分銅がいくつも備えてありました(→こっち)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 先に触れたように、その中で「がんどう返し」の語が台詞として出てくるのですが、こうした仕掛けは歌舞伎の舞台装置と無縁ではありませんでした。 金沢の忍者寺こと妙立寺や、伊賀・甲賀をはじめとして各地にあるという忍者屋敷、あるいは長野は善光寺などにおけるお戒壇巡りないし胎内巡りなど、先に見た揚輝荘のトンネルなどとあわせ、日本にもこの手の仕掛けが設けられる、あるいは想像される土壌がきちんとあったわけです。 本サイトで見たものの範囲内であれ、『亡霊怪猫屋敷』(1958)では床の間の掛け軸の裏に小さな隠し部屋がありました。『女吸血鬼』(1959)で地下城に至る経路は、人の目から隠されたものにほかなりますまい。『大盗賊』(1963)の宮殿中の宰相の部屋では、彫像が回転して魔女が巣くう部屋へ下る階段を示します。海賊のアジトにも隠し扉がありました。『奇巌城の冒険』(1966)でやはり宮殿、玉座の奥の壁が回転すると、もう一つの城に通じていました。 今挙げた内、『亡霊怪猫屋敷』を除く三作は、いわゆる和風の環境からずれており、その点に意味があるのかどうかはわかりませんが、そうした想像力は『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)に流れこみ、本棚の隠し扉、落とし穴と地下空間、礼拝堂の地下の石棺へ通じる階段などが、時計塔の機関部ともどもお話を動かしていく舞台となることでしょう。 1950年代後半以降のハマー・フィルム作品 隠し扉であちこちつながった館が舞台の『奇妙な扉』(1951)、それほどでもないけれどやはり隠し扉を欠きはしない『黒い城』(1952)などを経て、1950年代後半にはハマー・フィルムで一連の怪奇映画が製作されるようになります。ただ、ユニヴァーサルの『魔人ドラキュラ』や『フランケンシュタイン』同様、ハマー怪奇路線の口火を切った『フランケンシュタインの逆襲』(1957)と『吸血鬼ドラキュラ』(1958)では、隠し通路の類は見られませんでした。前者はほぼ全篇、館が舞台なので、あちこち移動するからという理屈は通じません。 気がついたかぎりでは『吸血ゾンビ』(1966)あたりから目にとまるようになる。すべての作品を確認したわけでもないので、確実なことは言えないのですが、60年代前半くらいまで、ハマー・フィルムの作品で隠し通路の類が目立って活用される傾向はあまりなかった、と見なしてよいものでしょうか? ただ一つ気になるのが、『吸血鬼ドラキュラ』のクライマックス、伯爵が図書室のくぼまった部分の床の揚げ蓋から入ろうとしていた、その先です。該当頁でも引きましたが、日本語字幕で 「城に隠れられたらおしまいだ」 との台詞、ついでに『凶人ドラキュラ』(1966)でも、 「城内に入れば奥さんは永遠に戻らん」 と言われていたこともあわせて、昼間であってもおいそれとは見つからないような場所が城内にある、という想定なのでしょう。ヴァン・ヘルシングがすかさず駆けつけるので、揚げ蓋から降りた先がどうなっているのかはわからずじまいなのですが。というか具体的なことまではイメージされていなかったのでしょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| だとして、後の『ドラキュラ復活! 血のエクソシズム』(1970)に、ありうる回答の一つを見てとることができるかもしれません。この作品では、伯爵の柩が置かれた部屋には、切り立った城壁に開いた窓しかなくて、城内に向かった壁には扉などがいっさいないという設定でした(→こっち)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

|

小野不由美の『悪霊になりたくない!』(講談社X文庫 X106-8、講談社、1991)に出てきたある部屋が連想されたりもします。後者には窓すらなくて; 「あの部屋に迷いこむことはできません…(中略)…あの部屋は外から完全に密閉されていました。僕らも壁に穴を開けて入ったんです。普通の人間が通常の方法で入ることはできません。迷いこんだりできるような場所ではないんです」(5章1、p.247)。 究極の隠し部屋であり密室であるとでもいえるでしょうか。 「建物の外周と平面図の輪郭はぜんぜん合っていない」(2章7、p.96) 洋館を舞台にしたこの作品については、→そっちでも触れました:『たたり』の頁の「おまけ」。 ただ、『ドラキュラ復活! 血のエクソシズム』における隠し部屋が、外敵を遮断し、その上で自在に出入りすることを許すのに対し、『悪霊になりたくない!』のそれは、何かを閉じこめ、封印するためのものでした。ちなみに、隠し通路自体、本来、身を隠し、避難し、逃げるために設置されるのでしょうが、『オペラの怪人』や『猫とカナリヤ』のような映画では往々にして、暗躍し、時として攻撃するために用いられます。とはいえそうした、一見対立する用いられ方は、実のところ同じ事態の裏表にほかなりますまい。 それはともかく、『鮮血の処女狩り』(1971)で、城内のおそらく二階の個室区画の廊下にある鏡台が隠し扉になっており、間に仲介する区間があるのかどうか、これは隠されているわけではない城の中庭に向いた扉に通じていました。『ドラキュラ血のしたたり』(1971)では、城内の入口は出てこないのですが、おそらく地下をずっと進む通路があって、建物外の地下墓所につながっています。 1950年代後半以降のイタリア怪奇映画 それでは、ハマー・フィルムの『吸血鬼ドラキュラ』などに影響されてほぼ同時期にイタリアで製作された『血ぬられた墓標』(1960)ではどうだったでしょう? この作品には隠し通路が登場し、しかも三度映されます。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 一度目は、当初まわりが暗くてそれとわからないのですが(→あっち)、登場人物二人がくぐった後で、暖炉の奥の隠し扉だったことがわかります。暖炉開口部の高さだとか、足元の炉床はどうなっているのかなど、なぜ気がつかないんだろうという気もしますが、とまれ、扉口の向こうはすぐ石を積んだ壁で、通路は右へ延びていました(追補:→「暖炉の中へ、暖炉の中から - 怪奇城の調度より」の頁でも引きました)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 次いで手前左から二人は右へ、左に折れて奥へ進みます。けっこう幅は広く、壁と壁の間の通路というより、先に触れたように、裏側の〈サーヴィス通路〉といった感じです。奥は突き当たりで左へ折れる。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 折れた先は少し幅が狭くなったでしょうか、随所に捻れ柱が配されています。先に進んで、右手の壁に木製の扉口がありました。その先は城の外にある地下納骨堂です。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 暖炉のある広間は城の二階にあったはずで、とすると屋外の地下までの間の高低差はどうなっているんだろうかなどと、気になるところですが、とまれ隠し通路行第二回は、暖炉の右にあった肖像画が破れ、その奥に開閉装置が見つかったことで始まります。装置は縦の棒についた水平レヴァーを回すと隠し扉が開くというものでした(→こちら)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 第二回の二人は、まず、左から右へ進みます。そこそこ幅は広そうで、まわりは雑然といろいろなものが置いてある半物置状態です。ますますサーヴィス通路の感が強い。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 右手突き当たりに大きな裸体肖像画がかかっているのですが、またしてもこの肖像画が回転する隠し扉になっていました。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| その先で手前左から二人は右へ、左に折れて奥へ進むのは、第一回行で手前右に金属の曲線細工があったのと同じ場所です。つまり暖炉の隠し扉と裸体肖像画の間は、第一回の際には映らなかった部分なわけです。二人は地下納骨堂にたどりつき、恐るべき事態を目の当たりにする。高低差の問題は画面に映されないままでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 一人は納骨堂の出入口へ、もう一人は来た道を戻って、裸体肖像画の扉口を抜け、暖炉の隠し扉へ向かいます。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 奥を右へ、その先で左から右へ、捻れ柱の右手が暖炉の隠し扉でした。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 暖炉の隠し扉は開かず、裸体肖像画の方へ戻る。幽霊なら隠し通路など使わなくても壁をすり抜けるくらいはやりそうと二度口走りましたが、今回、怪人が裸体肖像画をすり抜けます。物としての隠し扉と超自然的な透過との関係が興味深いところですが、それはともかく、裸体肖像画前の通路の床に落とし穴が開くのでした。第三回行も、裸体肖像画前の部分を舞台とすることでしょう(追補:→「怪奇城の肖像(完結篇)」の頁でも触れました)。 バーヴァの監督作では、『白い肌に狂う鞭』(1963)でも隠し通路が出てきます。ただ残念ながら、通路内部は映されませんでした。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 今回はまず、城の二階にある城主である伯爵の寝室、そこでやはり暖炉の奥が隠し扉になっていました(→そちら)。隠し通路は一方でおそらく、同じ階にあるクルトの部屋に、また『血ぬられた墓標』の場合同様、城本体の外にある礼拝堂の地下納骨堂につながっています(追補:→「暖炉の中へ、暖炉の中から - 怪奇城の調度より」の頁でも引きました)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| やはり二階から地下への高低差がどうなっているのかわからないままですが、この点は『モデル連続殺人!』(1964)で扱われていたと見なすこともできるかもしれません。何階にあるのかわからない部屋の、今回は書棚が隠し扉になっています(→あちら)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| その先は下りの階段が続き、一番下は突き当たりで小さな地下室のようでした。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| ちなみに何度か触れた横溝正史の『迷路荘の惨劇』でも、最初に出てくる隠し扉は二階にある部屋の暖炉の奥にあって、 「マントルピースの裏側には三尺四方の縦孔が垂直に落下しており、そこにさびついた鉄の梯子が取りつけてある」(p.214) とのことでした。この縦孔は「計35尺、約3丈5尺」(p.217)の深さがあります。1尺は約30.3cm、35尺で約10.6mとなります。仮に階高3mとして3階分以上ですから、けっこうな高さなわけです。この後通路は地下を抜けて、屋外に達します。 ともあれ、『オペラの怪人』のところで隠し通路と地下空間とのつながりに触れましたが、『乙女の星』やこの後出てくる『アッシャー家の惨劇』なども加えて、隠し通路というものは往々にして、垂直の上下の問題と深く関わることがあるようです。 話を戻せば、『呪いの館』(1966)、『処刑男爵』(1972)、『リサと悪魔』(1973)とバーヴァの〈館もの〉は続きます。『呪いの館』での地下空間、『処刑男爵』で塔の最上階にある隠し扉と隠し部屋、『リサと悪魔』では鏡状の隠し扉が見られました。ただそれら以上に、『血ぬられた墓標』や『白い肌に狂う鞭』でもそうだったのですが、普通の廊下であっても、どこに向かっているのか、どこにたどり着くのかわからなくなるほどに、城や館を迷宮化する役割を果たす点が強調されていたのではないでしょうか。『血ぬられた墓標』での隠し通路は、なかば物置化したサーヴィス空間のようでしたが、『リサと悪魔』では、普通の廊下や階段、空き部屋が、使われていないことで、ただ人を迷わせるためにのみ機能していたことに通じているように思われます。 こうした相は、バーヴァの作品だけでなく、同時期のイタリア怪奇映画、たとえば『生きた屍の城』(1964)や『惨殺の古城』(1965)でも変わりません。『生きた屍の城』では、ルチアーノ・ピゴッツィ扮する人物が通り抜け、ボマルツォの《地獄の口》が出口になった隠し通路らしきものが出てきましたし(→ここ)、『惨殺の古城』では螺旋階段に通じる隠し扉が登場しました(→そこ)。しかしそれらも含めて、双方の作品で人物が通る階段や廊下、屋上、地下などの様相こそが、城や館を、登場人物、引いては見る者が位置の見当をなくしてしまう、つまりは怪奇映画の舞台にふさわしい空間たらしめていました。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| なお、アントニオ・マルゲリーティが監督した『顔のない殺人鬼』(1963)に触れておくと、そこでは隠し扉はいやにあっさり見つかります(→あそこ)。石積みの壁が奥へ開くというものでした。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| その先は下りの階段で、お馴染みの地下墓所でした。階段以外にも扉口があいていて、この時点で画面に映ったより広いらしい。後の場面では、庭に面した出入口が登場、格子戸をはめてあります。こちらも入ると階段をくだり、地下墓所となるのですが、前とは別の場所のようです。つながっているのだとすれば、かなり広い範囲で地下空間がうねうねと広がっていることになるのでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 同じマルゲリーティによる『ヴェルヴェットの森』(1973)でも、相似た設定が見られました。隠し扉の一つは城の二階にあるヒロインの部屋にあって(→こっち)、『乙女の星』(1946)同様、壁の積み石が鋸歯状に開くというものでした。やはり階段が下り、地下の酒蔵や、城外の墓地まで、こちらもかなり広いものでした。マルゲリーティは双方で脚本にも参加していますが、何かこだわりでもあるのか、あるいはこうしたタイプの作品での決まり文句として必要だと考えたのでしょうか。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||

コーマンのポー連作周辺 決まり文句として必要だととらえていたと見なせそうなのは、ロジャー・コーマンでしょう。地下下り、惑乱ないし幻覚、しばしば雷を伴なう仰角での城の外観、暖炉の中からのショット、柩の蓋の合間から這いでる血まみれの手、炎上する天井などともども、ポー連作8篇および同時期の『恐怖のロンドン塔』(1962)と『古城の亡霊』(1963)、合わせて10作の内、『姦婦の生き埋葬』(1962)、『怪異ミイラの恐怖/黒猫の怨霊/人妻を眠らす妖術』(1962)、『赤死病の仮面』(1964)を除く7作で、隠し扉・隠し通路が登場します。しかも往々にして、隠し通路内を登場人物が移動するさまをけっこう丁寧に映してくれます。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『アッシャー家の惨劇』(1960)では、地下納骨堂の壁に背の低い隠し扉がありました(→そっち)。入った先は隠し部屋です。その奥に、こちらは通常の木製の扉がある。扉を開くと階段が上へうねるように続いていました。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 階段を辿ろうとする来訪者に、隠し通路 secret passage に入るのは屋敷に詳しい者でも危険だと執事はいいます。先に引いた、『吸血鬼ドラキュラ』での「城に隠れられたらおしまいだ」や『凶人ドラキュラ』での「城内に入れば奥さんは永遠に戻らん」などの台詞とあわせて、城や館の隠し通路というものに対するイメージという点で、興味深いものがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||

| ともあれ曲がり角のある幅の狭い階段を上へ、二階の部屋に戻ったヴィンセント・プライス扮するロデリックのカットをはさんで、また階段を上へ、ロデリック、荒れた通路、ロデリック、また曲がり角のある上り階段、通路、三度曲がり角のある上り階段、ロデリック、曲がり角のある上り階段、 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| そして通路の曲がり角を折れた先で、石積みの壁に背の低い隠し扉が見つかる。出た先は一階の居間ないし食堂でした。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 同じショット、同じセットを反復しているのでしょう。また地下と一階の間で、上り階段をはさんで平らな通路が二度はさまれるなど、腑に落ちない部分もあるものの、館の裏側に延々と曲がりくねる通路が張り巡らされている、という感触をよく伝ええているのではないでしょうか。 隠し通路行の場面はクライマックスの前に配されています。通路を抜けた先はまだ山場の舞台ではありませんでした。来訪者はもう少し一階で、姿を消した許嫁を探さなければならない。だからこそ、目的地に一直線で達することのない隠し通路を擁した、館のあり方が強調されるのだといっては、いささか贔屓の引き倒しになるというものでしょうか。 二作目の『恐怖の振子』(1961)では、隠し通路行は二度行なわれます。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| まず、二階ないし中二階にある個室ないし寝室の区画の内、ヴィンセント・プライス扮するニコラスの妻、バーバラ・スティール扮するエリザベスの部屋で、壁の隠し扉をジョン・カー扮する来訪者が見つけます(→あっち)。扉をなしているのは箪笥で、壁に直接出入口が開いていました。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 中はゆるく曲がっているようで、鎧と大きな燭台の置いてある角にさしかかります。天井も低い。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 部厚い隠し扉が開いた先は、同じ階にあるニコラスの部屋でした。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 二度目は、ニコラスの部屋の隠し扉から入ります(→こなた)。真っ直ぐ少し進んでから左へ、先に鎧と大きな燭台を置いた角があります。第一回で通ったところと同じに見える。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| そこを左へ、太い円柱のまわりをめぐる階段を下へ、降りた先に四弁花状の格子をはめたアーチがあり、 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| その左を抜けて円柱が並ぶ通路を進むと、先立つ場面で何度か訪れた、地下の廊下でした。『乙女の星』(1946)同様、隠し階段から、いつの間にやら隠し通路外の空間につながっているわけです。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| ただし本作の場合、数層にわたって重なる地下空間こそ城の根幹をなしていると見なせるでしょう。隠し通路はそこへ導く経路の一つなのですが、クライマックスを迎えるためには、それまでの正規の通路ではなく、隠し通路を通り抜けなければならなかった。 第三作の『姦婦の生き埋葬』(1962)では隠し通路は登場しませんでした。その代わりでもないのでしょうが、地下墓所とともに、二階にある使われていない廊下だか部屋を主人公がうろついてくれます。また主人公が設計する霊廟はからくり仕掛け満載です。悪夢の中ではあれ、それら仕掛けが機能不全に陥るさまは、先に触れた、維持管理の必要性を逆向きで照らしているというと、こじつけの難を免れないでしょうか。 短篇集である第四作『怪異ミイラの恐怖/黒猫の怨霊/人妻を眠らす妖術』(1962)では隠し通路を組みこむ余裕はなかったのか、他方連作外の『恐怖のロンドン塔』(1962)には、『アッシャー家の惨劇』や『恐怖の振子』ほど大きな役割を果たさないにせよ、隠し通路が登場します。これは第五作『忍者と悪女』も同様で、隠し扉は出てくるものの、通路内は映されませんでした。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『忍者と悪女』のセットを転用した連作外の『古城の亡霊』(1963)の方でむしろ、『恐怖の振子』を引き継ぎ、次回の『怪談呪いの霊魂』(1963)に受け渡すかのように、地下空間へ導く隠し扉が見られました(→そなた)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| ところで隠し扉のある通路へは、大広間から入ります。扉口には格子の落とし戸がある。この通路はどういうものなのでしょうか、気になったりするのでした。 第六作『怪談呪いの霊魂』(1963)では、大広間の暖炉、その右の壁に背の低い隠し扉がありました(→そなたの2)。 ちなみに、コーマンのポー連作では、暖炉の中からの火越しのショットがしばしば見られるのですが、暖炉の奥の隠し扉や、書棚の隠し扉は出てきませんでした。壁、往々にして石を積んだ壁に扉が開き、これも往々にして背の低いものです。何かセット製作上の事情でもあるのでしょうか? 例外は最後の『黒猫の棲む館』(1964)で、そこでは大きな鏡の奥に上り階段がありました。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| とまれ、扉口をくぐって、一度右へ折れる。この時奥に木製の扉がありましたが、これはどこへ通じるのでしょうか? |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 少し進んでまた右へ、通路の右に円柱が並ぶところを経て、少し曲がったのか、今度は右手に格子がはまったところ、左に折れたその先、右の壁に木製の揚げ戸がありました。 そこを入ると、『古城の亡霊』にも登場した櫓状の階段があり、巨大な地下空間に至るのでした。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||

| ところで本作には、デブラ・パジェット扮するアンが迷いこむ通路の連なりが登場します(→あなた)。大広間の階段右脇の扉から入るので、隠し通路ではありません。しかしその中は、蜘蛛の巣まみれなのは別にしても、円柱や格子に区切られ、何度となく折れ曲がる。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 隠し通路内とほとんど変わりなく、実際セットも同じものを用いたのでしょう。『古城の亡霊』での隠し扉のある通路ともども、いったいどこなのでしょうか。『姦婦の生き埋葬』での使われていない二階廊下だか部屋の変奏とも見なせるか。『恐怖の振子』で隠し通路と地下空間が地続きだった点もあわせて、古城がどんな空間としてイメージされているのか、興味を惹かれずにいません。 また、この場面は、映画の筋運びにほとんど関わりません。ただ、どこにいるのかわからなくなってしまうほど、古城が錯綜した構造を有していることを伝えるばかりです。伝えるというより、見る者もそうした空間に引きずりこみ、迷子にするというべきでしょうか。もとよりアンが抱く不安に対応しているのでしょうが、対応させることができるのは、空間の連なり自体が、寄る辺なさをもたらさずにいないからなのでしょう。 第七作『赤死病の仮面』(1964)では隠し扉・隠し通路・隠し部屋の類は出てこず、連作の掉尾を飾った第八作『黒猫の棲む館』(1964)が最後の出番になりました。エリザベス・シェパード扮するロウィーナの見る悪夢を予型として、黒猫に追われた彼女はヴィンセント・プライス扮する夫ヴァードンの部屋のバルコニーに逃げこみます。屋内に向かった状態で右上を見ると、角塔があります(→こちら)。バルコニーのやはり向かって右手では、木の扉が蔦に覆われていました。 これは隠し扉というわけではありませんが、この後ロウィーナが入っていく角塔が、元修道院という建物全体、とりわけここまで主な舞台となってきた一階大広間や、ロウィーナやヴァーノンの寝室があるおそらく二階と、どのような関係になっているのか、実はよくわからなかったりするのでした。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| とまれ、バルコニーのガラス戸はきっちり閉めたはずなのに、なおも黒猫に追われて、ロウィーナは幅の狭い廊下を走ります。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 画面向かって右に扉口があるさまをカメラは俯瞰する。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| そこから入ると、古代エジプト風の何やかやが飾られた部屋です。赤みを帯びた絨毯が敷いてある。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 一階大広間にもその手のものは見られましたし、また随所に小さなオベリスクが置いてあったり(たとえば→そちら)、先立つ場面でヴァードンと弁護士のクリストファー(ジョン・ウェストブルック)の会話でも話題に上っていました。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| なのでヴァードンがそうしたコレクションを所蔵していて不思議はないのですが、それにしてもこの部屋の様子はなかなか異様ではないでしょうか。そもそもこの部屋はどういう部屋なのか。 | ||||||||||||||||||||||||||||

| ともあれ壁に大鏡が掛けてあり、なぜか鏡面が突然割れてしまいます。向こうには階段があがっていき、やはり赤みを帯びた絨毯が敷いてありました。この鏡が本作における隠し扉だったわけです。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| 階段をあがった先で扉を開くと、石像や石棺が並び、その奥では、『忍者と悪女』に続いて床に火床が組んであるのでした。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||

| この部屋もよくわからない点では変わりません。石像や石棺上の横臥像は古代エジプト風というのではなさそうです。といって、おそらく三階かそれ以上の高さの部屋に、墓所を設けたりするものなのでしょうか。 どういう設定なのか、気になるところではありますが、ともあれロウィーナにとって秘められた奥処だったこの部屋が、クライマックスの舞台となります。 ハマー・フィルムの製作ではありませんが、イギリス映画『死霊の町』(1960)ではホテルの一室と墓地を結ぶ地下通路が出てきましたし、『大反撃』(1969)には城の内外をつなぐ地下道、『ヘルハウス』(1973)で隠し部屋が登場しました。まだ頁を作っていないのですが、『サスペリア』(1977、監督:ダリオ・アルジェント)では隠し扉・隠し部屋がクライマックスの舞台でした。同じアルジェントの『インフェルノ』(1980)では、先にも触れた、建物の使われていない区域がいやに広く、またやはりクライマックスでは、どこまでが隠し通路なのか判然としないまま、建物のどこに位置するのかもわからない区域が連なっていきます。アルジェントがプロデュースした『デモンズ3』(1989)の舞台となる教会は、これも先に触れたように、大規模なからくりが仕掛けられているのに加えて、やはりどこがどうなっているのか定かでない空間をいくつも分岐していました。こうした例はまだまだ増やせるのでしょう。 他方、古城ないし館を舞台にした怪奇映画の里程標ともいうべき『回転』(1961)や『たたり』(1963))などには、隠し通路の類は見られませんでした。だから必須というわけでは決してないとして、ただ、そうした仕掛けが組みこまれることによって、古城なり館が迷宮の相を強めることに寄与する、そんな作品があったことを忘れずにおければと思うのでした。 追補:本頁で触れたものと重複しますが、 「暖炉の中へ、暖炉の中から」の頁の「3. 暖炉の中へ」の項、 「怪奇城の図書室」の頁の「6. 書架と隠し扉」の項 でも〈隠し扉〉を取りあげました。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 2021/07/06 以後、随時修正・追補 | ||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > 怪奇城の隠し通路 |