| < 「Meigaを探せ!」より、他 < 怪奇城閑話 | ||||

『Meigaを探せ!』より、他・出張所

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シリーズ一覧 『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!』(監督:白石晃士)のシリーズは、

『戦慄怪奇ファイル 超コワすぎ!』

と、2025年4月現在、以上10作からなります。他に短篇もあるとのことですが、未見。 『最終章』を除いて、冒頭で何らかの心霊現象を撮影したとされる投稿映像が再生され、ディレクターの工藤仁(大迫茂生)、アシスタント・ディレクターの市川実穂(久保山智夏)、カメラマンの田代正嗣(監督の白石晃士自身が演じる)からなるスタッフ三人がそれを検証すべく、投稿者を訪れるというパターンを踏みます。その際『最終章』も含めて、カメラマンの田代が、常時手持ちカメラで撮影しているという、POV方式のフェイク・ドキュメンタリーの態をなしています。各投稿映像もPOV方式です。今見ている作品自体、そうしてできあがったものという見立てなのでしょう。 1.学校の名画 『FILE-04 真相!トイレの花子さん』(2013)でも、まず、投稿者たちが廃校になった母校の中学校に、夜間忍びこんだ際の映像が映されます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 裏手の窓から入って、最初は教室らしき部屋、そこを出て右へ、長い廊下が延びている(右)。向かって左側は窓が連なっています。暗い中、廊下が長々と伸びる眺めが好感を抱かせずにいません。 進んだ先、左手に階段があって、そこを昇っていきます【昇り1】。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 向かいの奥の壁に絵が飾ってあって、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》(1495-98、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院、ミラノ)の複製でした(右)。 階段を上がっていくと、踊り場の壁にも何か絵が掛けてあります(下左)。この時は一部しか映りませんでしたが、それでも何やら見憶えがあるような気がする。後の再訪の場面で全体が見られ、ピカソの《ゲルニカ》(1937、ソフィア王妃芸術センター、マドリード)の複製でした(下右:【降り1】)。絵の幅が踊り場の幅とほぼ一致しているのは、たまたまなのか、それとも特注なのでしょうか? |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上がった先の階段室の壁には小さな絵がありました(下左)。やはりよくわからないのですが、後の場面からして、ミレーの《落ち穂拾い》(1857、オルセー美術館、パリ)のようです(下右)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なお画面に映るかぎりで、忍びこみ口の教室と廊下、《最後の晩餐》をかけた壁は同じ階にあります。この時点では地面から入ったのだから、一階かと思われました。《ゲルニカ》の踊り場の上の階に、かつて学んだ教室と、角をはさんだ廊下少し先に目的のトイレがあって(右)、こちらは二階ということになります。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ただし、後の再訪時、昇降口は上にあるけれど封鎖されているということで、車寄せから校舎に入ります(約33分)。正規の入り口ではなく、通用口といったところでしょうか。投稿者は、この入口が一階、二階から教室、あのトイレは三階にあると説明する。入るとすぐそばに階段がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| とすると、前回入った窓は二階で、上にあるという昇降口ともども、車寄せにある一階入口と、どんな風につながっているのか。この学校は山の中腹だか高台だかに建てられているようですが、いささか興味を惹かれる点ではありました(右)。この経路は、後に昼間の場面が映されることでしょう(約1時間0分)。右の画面で右下に入ったところが、車寄せになります。とすると四階建てなのか、あるいは一階があるのは車寄せ部分だけで、本体は三階建てなのでしょうか。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| とまれ、一階と二階の間の踊り場の壁にも絵が飾ってありました(右)。素性は不明ですが、もしかすると、学校のあるところから見える眺めを描いたものかもしれない。額は長方形ですが、画面はグレーの台形に枠どられています。中央の縦線は何なのでしょうか? |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さらに上がって二階に《最後の晩餐》【昇り2】、二階と三階の間の踊り場に《ゲルニカ》が見られる。《ゲルニカ》の下には解説パネルらしきものが貼ってありました。 さて、ロケ先が廃校だったのかどうかはわかりませんが、実際に学校で撮影されたのでしょう。一般常識として見聞きしていておかしくない名画の見本ということで、《最後の晩餐》や《ゲルニカ》、《落ち穂拾い》の複製を展示してあったと見なせそうです。 こうした例はいくつもあるのでしょうが、とりあえず、次節で取りあげるべく確認したところ出くわしたものということで、「怪奇城の高い所(後篇) - 塔など」の頁の「vi. 時計塔」でも触れた(→こちら)、『学校の怪談2』(1996、監督:平山秀幸)だけ挙げておきましょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そこでも触れた二叉階段を上がって、一階と二階の間の踊り場の壁に、やはりレオナルドの《モナ・リザ》(1503-05、ルーヴル美術館、パリ)が飾ってありました(右)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ただしこちらはセットで撮影されたのではないかと思われます(外観はロケとのこと→「知られざる岐阜の聖地巡礼~あの名作(迷作?)ホラー映画「学校の怪談」ロケ地をたずねて~」、2010.4.23 [ < ぎふっ子くらぶ ])。これ以外に随所に生徒の絵、音楽室に作曲家たちの肖像、中庭には二宮金次郎像があります。セットだとすると、これらの作品はいかにも学校にありそうなものということで選ばれたのでしょう。 2.校舎惑乱 i. 階段と廊下 話を戻すと、二階まであがったところ、その廊下で怪しげな現象が出来、一行はトイレのある三階へ向かうべく階段を上へ、《ゲルニカ》の踊り場を経てさらに上へ急ぎます【昇り2の続き】。と思ったら、不詳の絵を掛けた一階二階間の踊り場でした。いっしょに来た霊能者の真壁栞(栗原瞳)は、 「今ここは時間と空間がぐちゃぐちゃになってます」(約37分) と言う。何とか三階まであがると【昇り2.5】、いきなり真っ暗になる。 「夜になったんです」(同上)。 「ジャンプしたんです」(同上)。 投稿者の一人英理が消えてしまう。 「英理さんが亡くなった後の時間にジャンプしたんです」(約38分)。 しかし工藤ディレクターは霊能者真壁について、 「あのさ、この先生さ、過去とか未来行けんだよ。空間と時間がごちゃごちゃしてる時は行けんだって」(約39分) と叫びます。ただ霊能者は、 「もし失敗したら、時空の狭間に取り残されて、ほんとうの地獄を見ます」(約40分) と断る。「狭間」の語には後に戻りましょう。 かくして昼間に戻る。階段を下りて【降り1】いったん校舎の外に出、時間を確認すると前日の夕方まで遡っていた。8月14日午後5時37分(約43分)。また校舎に入り、三階まであがる【昇り3】。また夜になります。トイレを確認、階段を下ります【降り2】。当日の夜でした。8月15日の夜7時3分(約45分)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| いったん英理の家を経てまた廃校へ、昼間に跳ぶ。8月15日の午後2時48分でした(約59分)。鉢合わせするとまずいということで、脇の上り坂から投稿映像時の侵入口へ向かいます。教室から出て左へ、やはり長い廊下を通りますが、窓が右手に並ぶ(右)。投稿映像の際とは逆の方へ向かったわけです。窓の向かいにも校舎が見え、中庭をはさんでコの字型に配されているらしい。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 二階から階段を上る【昇り4】。この時、階段が手前と奥から一本ずつあがってきて、踊り場でまた奥と手前へあがっていく形になっていることがわかります。どうも最初の階段とは違うようです(下左)。通用口から上がる《ゲルニカ》他の階段よりも、こちらの方がメインの階段なのかもしれません。 右へ、三階の長い廊下の先で角を右へ、少し進むとまた右にもうひとつの階段室がありました。英理を確保し、なぜかその階段ではなく、左へ、すぐ先で左に曲がると長い廊下です。ここに問題のトイレもありました。左に窓が並ぶ廊下の先で左へ、先の二重階段からおりる【降り3】。階段は三階から上へも続いており、四階か屋上に通じているのでしょうか(下右)。さらにその上への階段の裏側も見えます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 二階でしょうか、左に窓が並ぶ廊下を進む。薄暗くなったり、明るくなったり、かと思えば真っ暗になったりします。ずっと走るけれど、 「全然階段に出ない」(約1時間3分)。 そこで以前トイレで使った方法で跳躍、後に触れる異界の場面を経て、問題のトイレに戻ります。昼間です。そこを出て《ゲルニカ》他の階段を下りて通用口から出ます【降り4】。8月15日午後3時6分でした(約1時間9分)。 ii. 校舎惑乱(2) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「時間と空間がぐちゃぐちゃになっ」た校舎で連想されるのが、「インド」の頁の「ix. 象・亀・蛇など」でも触れた『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984、監督:押井守→そちら)中盤のシークエンスです。 そこでは上の階へ階段を上がっていった人が下の階から上がってきたり、校舎内に合わせ鏡状の空間が生じたりする(下左)。建物の角が凹状にくぼんだかと思えば(右上)、同じ角が下の階では凸状に突きでたりします(右下)。加えて三階建てのはずが四階建てになっていました。 |

↓  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

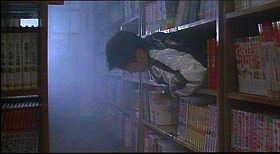

| 前節で触れた『学校の怪談2』(1996)でも、校舎が異空間に変じます。防空壕(右上)が校長室の床に通じていたのはこの世界の枠内におさまるものの、中庭が墓地に通じ、人魂が飛び交うのは超自然の領域であればこそでしょう(右下)。 中庭で地面に吸いこまれた人物は、図書室の書棚から出てきます(下左)。「怪奇城の図書室」の頁の「エピローグ」で触れた(→あちら)、本棚越しに向こうを覗くというモティーフの発展形と見なすのは、こじつけになるでしょうか。 また鏡の迷路めいた通路も登場します(下右)。鏡の迷路については、『去年マリエンバートで』(1961)の頁の「Cf.」で挙げた 加藤幹郎、『鏡の迷路 映画分類学序説』、みすず書房、1993、pp.139-161+註 pp.170-171:「第5章 鏡の迷路 あるいは映画と小説という問題 トポス論」 を参照ください。その後の作例として、『ジョン・ウィック:チャプター2』(2017、監督:チャド・スタエルスキ)も足しておきましょう。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『学校の怪談2』で起こる出来事は、4月4日4時44分に大時計が止まることで生じました。現実の世界では時間は経たなかったのでしょう。ゴシック・ロマンスの定型に則って、異界の校舎が崩壊した後、映画では翌朝になっていましたが、これは一晩の顛末だったというより、時間を跳躍したのだと見なしては、附会めくでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ともあれ泉鏡花の『草迷宮』(1908/明治41年)で、魔人秋谷悪左衛門が、 「凡そ天下に、夜を一目も寝ぬはあっても、 と語ったことが連想されたりします*。 |

* 泉鏡花、『草迷宮』(岩波文庫 31-027-4)、1985、pp.166-137/41章。 この台詞を含む『草迷宮』(初出は1908/明治41年)のことを知ったのは、次の本によってでした; 澁澤龍彦、「ランプの廻転」、『思考の紋章学』、1977、p.15。 澁澤による→あちらを参照:「通史、事典など」の頁の「おまけ」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「この数分時の というくだりもありました。鏡花の『草迷宮』には、後に戻ることにしましょう。 また刹那と永劫の相互寛入は、ブレイクの 「ひとときに永遠をとらえよ」 という詩句をはじめとした(→「宙吊りの形相」の頁)、華厳的時空重畳につながったりもすることでしょう(→「仏教 Ⅱ」の頁の「iii. 華厳経、蓮華蔵世界、華厳教学など」冒頭のメモ)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

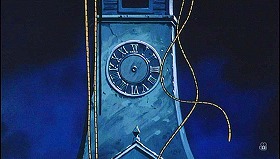

| 『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984)でも、上で垣間見た校舎のエピソードの締めとして、時計塔の前にかけてあった故障を示す板がはずれ、時計の針が欠けているさまが映されます(右)。そもそも夜の校舎を探索しようとしたきっかけは、町全体で時間や空間がおかしくなっていることに気づいたからなのですが、校舎にせよ町にせよ、時間の流れが停止ないし滞留していることが示されたわけです。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| いきなり夜から昼間に変わるという状況は、『マウス・オブ・マッドネス』(1995、監督:ジョン・カーペンター)でも見られました。夜間車を走らせていて、ふと気づくと地面ではなく雲の上を走っていたと思ったら、木製の屋根付橋(covered bridge)を渡り、何やら素早く視界をかすめる(右)。橋からおりると昼間になっていたのでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これはとある町に入る時に起こるのですが、後に町から出ようと車を走らせた時には、何度やっても町に戻ってしまうという現象が生じます(約1時間4分~15分)。相似た状況は『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』でも起こっていました(約24分~32分)。『FILE-04

真相!トイレの花子さん』での、上がったはずなのに下の階に出る階段や、進めど進めど階段に辿りつかない二階廊下とともに、後に触れる『戦慄怪奇ワールド コワすぎ!』(2023)でも変奏されることでしょう。 3.霊体ミミズ、古の神々、異界 i. 霊体ミミズ 『FILE-04 真相!トイレの花子さん』に戻れば、霊能者の真壁は校舎について、 「”違う世界”とつながりつつある場所」(約31分)、 「もうすでに向こう側の世界とつながっています。 時間も空間もねじ曲がっています。 ”あいつら”が来る」(約36分) と語ります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 〈花子さん〉も登場初回時は、便器から飛びだしたりするものの、瞬間的でよくわかりませんでしたが(約13分、および恒例の"REPLAY";約14

~15分)、二度目(約40~41分)以降、スカートの下から幾本もの触手がはえ出ていました。 「トイレの花子さんというのはね、われわれが触れてはいけない、向こう側の世界に触れてしまった女の子なんです。それが、向こう側の存在と結びついて、人間を襲うようになった」(約31分) と真壁は述べます。触手の方が本体だと見なせなくもない場面もありました(右)。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 触手の群れについて次回作『劇場版・序章 真説・四谷怪談 お岩の呪い』(2014)で、 「うねうねとした、ミミズみたいなもの」(約36分) と形容されます。ウェブサイト『MOVIE WALKER PRESS』中のインタビュー「諸星大二郎、クトゥルフ神話、霊体ミミズ…白石晃士が語る、POV回帰作に詰まった”白石ワールド”の全貌」(2022.8.26→ここ)でインタビュアーは、 「白石作品には霊体ミミズのように、共通する設定やアイテムが作品の枠組みを超えて登場しますね」 と述べますが、「ミミズみたいなもの」もその一つで、そこでも名指されているとおり、〈霊体ミミズ〉と呼ばれます。この呼び名は2005年の『ノロイ』に登場しました。その際は目に見える形は取りませんでしたが(たしか)、以後の作品では幾度となく姿を現わすことになります。 ii. 古の神々 とまれ、同じインタビューで白石晃士は、 「私はハワード・フィリップス・ラヴクラフトのクトゥルフ神話や諸星大二郎的世界観が大好きで、今回の得体の知れないバケモノたちの根源は神であり宇宙であり、すべて霊的なものに繋がっていると考えています」 と述べます(クトゥルフ神話については→「近代など(20世紀~) Ⅳ」の頁の「xix. ラヴクラフトとクトゥルー神話など」、諸星大二郎については→「近代など(20世紀~) Ⅵ」の頁の「諸星大二郎」の項なども参照)。 このインタビューは全六回のTVシリーズとして製作され、一本の映画としても公開された『オカルトの森へようこそ』(2022)についてのものですが、『FILE-04 真相!トイレの花子さん』における「”あいつら”」だの「向こう側の存在」だのも、クトゥルフ神話的な性格を帯びたものと見なせるでしょうか。そこでは霊能者の真壁は、 「神はね、大きな流れです。 私たちは、その中の粒子にすぎません。 向こう側の世界から、その流れを大きく変えようとするものが徐々に、こちら側に入ってきています」(約32分) と語り、〈神〉と「向こう側の存在」は区別されているようですが、見かけ上地獄めいた相を呈する『オカルト』(2009)での異界と、登場人物の願いを叶えたかに見える『ある優しき殺人者の記録』(2014)における〈神〉について杉田俊介が、 「白石的宇宙が怖ろしいのは、神の眼差しにおいてはどちらの結末も全く等価である、というみもふたもない(非最善説的な)事実のためだ」(杉田俊介、「白石晃士と神的映画」(2018)、『神と革命の文芸批評』、法政大学出版局、2022、p.201。「白石晃士小論」(2023.8.12)として→そこ [ < note ]にも掲載) と述べたように、根っこは同じと見なすこともできそうです。『オカルト』(2009)や『ある優しき殺人者の記録』(2014)、『最終章』(2015)、『オカルトの森へようこそ』(2022)などには、〈アブラハムによるイサクの燔祭〉めいた捧げ物というモティーフが描かれていました。 『劇場版・序章 真説・四谷怪談 お岩の呪い』(2014)で浄霊師の宇龍院道玄(宇賀神明宏)は、 「 「古の神々がこの世に舞い降りようとしている」(約51分) と話します。『コワすぎ!』シリーズをはじめとする白石晃士監督作品とクトゥルフ神話の関連については、 「『戦慄怪奇ファイル コワすぎ』シリーズと白石晃士監督とクトゥルフ神話あれこれ」、2017.8.12 [ < クトゥルー/クトゥルフ神話作品発掘記 ] なども参照ください。 他方『劇場版・序章 真説・四谷怪談 お岩の呪い』では怪談師・心霊研究家の吉田経人(吉田悠軌)が、 「フィクションの中の幽霊が、存在するはずはない、と考えるのが普通の考え方ですよね。ま、ただ、その、創作されたものに触れた人々の、イメージのエネルギー、つまりイマジネーションの集積というものが、存在しないはずのお岩さんという幽霊に、ま、この、力を与えて、こちら側に現実化してしまった、ということですかね」(約32分) と語ります。『貞子 VS 伽椰子』(2016)でも大学教授の森繁新一(甲本雅裕)は、 「おそらく、この都市伝説に触れた者たちの と述べていました。作中人物の台詞と作者の発言をいっしょにはできないにせよ、 稲生平太郎; 白石晃士; 高橋洋、『映画の生体解剖 vs 戦慄怪奇ファイル コワすぎ!: 映画には触れてはいけないものがある』(Kindle 版)、かなざわ映画の会、2016 所収の 高橋洋・白石晃士(司会=保坂大輔)、「【対談】化け物には化け物をぶつけんだよ!」 で白石監督は、『リング』(鈴木光司の小説:1991/中田秀夫監督の映画:1998)に始まる一連の作品での貞子、『呪怨』(清水崇監督のビデオ:2000)以下のシリーズでの伽椰子という、文脈の異なる悪霊の共存に関して、 「二人とも根っこは一つのもので、それが霊的な進化の過程でこういう形になっている、と。この話では、どっちも噂の産物だという考え方を私はしていて、実際には貞子も、俊雄と伽椰子もいなかった、元となる人間はいなかったと。…(中略)… 噂によって霊的にあれが形作られている、と。そこには異界のエネルギーが荷担していて、さらに人間の意志も介在して、そういう形を得ることになったんだよと」(pp.116-117) と説明しています。先に引いた「今回の得体の知れないバケモノたちの根源は神であり宇宙であり、すべて霊的なものに繋がっていると考えています」という発言と、結びつけることもできるでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ちなみに先に触れた『マウス・オブ・マッドネス』(1995)も、つねづねクトゥルフ神話的な側面が強いと紹介されてきました*。「近代など(20世紀~) Ⅵ」の頁で挙げた(→あそこ)、石川賢の作品における魔界も連想されたりします。 | * 鷲巣義明監修、『ジョン・カーペンター 恐怖の倫理』(映画秘宝ディレクターズ・ファイル)、洋泉社、2011、pp.103-130、194-195

など。 ちなみに、同じタイトルの曲を→こちら(「近代など(20世紀~) Ⅳ」の頁の「おまけ」)で挙げました |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、『ある優しき殺人者の記録』(2014)では、見る見るうちに雲が円形をなし、その中心から触手の群れがくだってくる(右)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アニメ・シリーズ『C』(2011、監督:中村健治)については、金融がテーマで、仮想空間か何かでのカード・ゲームだか何かが繰りひろげられたということくらいしか憶えていないのですが、その第10話で、〈C〉なる何かが降臨するさまに、クトゥルフを連想したものでした(下左右)。緑の太い触手が芯を包むようにしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| こちらの方がわかりやすいでしょうか、下左は〈C〉がどこかへ戻っていく第13話での姿です。また登場人物が用いるカードの一枚には、蛸か何かの触手が描いてありました(下右)。先に挙げたウェブサイト『クトゥルー/クトゥルフ神話作品発掘記』でも、『C』が取りあげられていました→「ノイタミナの『C -control-』が無料公開中」、2013.7.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さらに遡るなら、『A-ko The ヴァーサス』(1990)の頁で触れた(→こっち)、『宇宙大怪獣ドゴラ』(1964、監督:本多猪四郎)を忘れてはなりますまい(右)。アニメーションと実写の合成が隙間をはらまずにいないゆえにかえって、非現実的だということの実在感をまとっていました。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

iii. 異界 『FILE-04 真相!トイレの花子さん』に戻って、果てのない二階廊下から脱出するべく、花子さんの触手群に跳びこむと、映像もぐちゃぐちゃになります。過去の場面のショットをランダムにコラージュしたのでしょうか。今まで映されなかった場面もあるようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

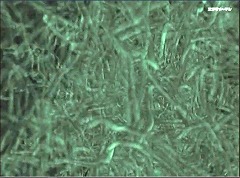

| やがて超空間トンネルだか巨大な生きものの体腔内ででもあるかのような異空間で、ぐるぐると浮遊します(右)。周囲でうねうねしているのは霊体ミミズの集合体なのでしょうか。『宇宙大怪獣ドゴラ』同様ここでも、背景と人物の合成がぴったりしていないのがかえって、非日常的な感じをもたらしています。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| こうした異界のヴィジョンは、白石晃士監督作品では、先立つ『オカルト』(2009)で見られました(右)。ちらちら明滅する黄土色だか金色のひろがりの中、絶叫する生首たち、大クラゲ、黒っぽい曲線は霊体ミミズでしょうか、それらが浮遊していました。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この部分について白石監督は、 「自分がシリアスに落ち込んでいて、なんかトンデモナイことをしでかしてやろうと思っている人がいたとして、そういう自分を客観的に見て笑い飛ばしちゃうぐらいのパワーが生まれたら、その人はそんなことはやらないと思うんですよ。だから『オカルト』にはそういうパワーを込めたいという思いもあった…(後略)…」(「『オカルト』 白石晃士監督インタビュー」、2009.3.17 [ < 映画芸術 ]) と語っていました。 異界の描写については、これまで描かれてきたさまざまな悪夢のイメージ、たとえば『ダリとカムジャタン』(2021)メモの頁で触れた、『白い恐怖』(1945、監督:アルフレッド・ヒチコック)中のダリのデザインによる場面(→そっち)や、『アッシャー家の惨劇』(1960)を始めとする、ロジャー・コーマンによるポー連作における、悪夢や幻覚の場面(たとえば→あっち)などと比較することができるでしょうか。あるいは『地獄』(1960、監督:中川信夫)などが思いだされたりもします。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サイケデリックな色彩の明滅、重力を欠いた浮遊感、人体の断片などの点では、『HOUSE ハウス』(1977、監督:大林宣彦)におけるシークエンスを連想することもできそうです(右→こなた)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところで『FILE-04 真相!トイレの花子さん』(2013)における触手の集まりは、おそらく、引きずりこまれるのではなく、能動的に飛びこむと、異界を突き抜けてしまいでもするのか、時空を跳躍する通路として機能していました。 『劇場版・序章 真説・四谷怪談 お岩の呪い』(2014)では、一人の人間がそのまま異界への扉と化します(右)。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そこへ工藤が跳びこむ、その先は、基本的には前回と同じですが、浮遊する霊体ミミズがさらに増量されていました(右)。讃美歌風の曲も響いています(エンド・クレジットで北村早樹子「あやかし」・「子ども部屋」が挙げられており、ここで聞かれたのは後者でした。「あやかし」はその直前(約1時間0分)、一行がある人物の家に入り、異界に跳びこむまでの間に流されていました。双方『おもかげ』(2007)収録)。 この空間に霊体ミミズが巣くっているというより、空間自体が霊体ミミズと同じ素材でできており、個々の霊体ミミズはその断片なのかもしれません。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 続く『史上最恐の劇場版』(2014)でも、霊体ミミズの群れを掻き分けるようにして、異界に入ります(下左)。その先で、霊体ミミズ群の流れがとぐろを巻くようにして壁をなしているのは変わりませんが、その向こうに赤や黒の暗がりのあることがわかります(下右)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 霊体ミミズ群の壁に突っこんで、いったん過去へ跳躍、また裂け目に入ってから現世に戻ります。そこに巨大な〈鬼神兵〉が到来、霊体ミミズと一体化した工藤は立ち向かうのでした(右)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| iv. 異界 - 『最終章』より 『最終章』(2015)では、異界に取りこまれた工藤と市川を救うべく、一人残ったカメラマン田代が、異界の事情に詳しい、『オカルト』(2009)の主人公と同一人物であるらしき江野祥平(宇野祥平)の導きで、〈アブラハムによるイサクの燔祭〉めいた試練をくぐっていきます。 とまれ、『FILE-04 真相!トイレの花子さん』(2013)で霊能者の真壁は、 「うかつに、歴史を変えると、たいへんなことになるの」(約42分) と戒めていましたが、今回は歴史改変が目論まれます。戻ってはきたものの中身が入れ替わった工藤と市川に、時間遡行できるようにと、霊体ミミズのかけらを食べさせた上で、『FILE02 震える幽霊』(2012)で重要な現場となった、東京スカイツリーにほど近い歩道橋から、一行は跳躍します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| まず、中心から円形にひろがる明るい何やらだの、中心へと収縮する何やらが連鎖します(右)。六角形に近いパターンもある。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 色が暗めになると、過去のエピソードに登場した人物たちの生首が浮遊、『FILE-04 真相!トイレの花子さん』(2013)の霊能者真壁の出現をきっかけに、背景のパターンが雪崩落ちるようなものに変化する(右)。やはりかつての人物たちが、全身像の場合もあれば生首の場合もあって、人工的に合成され、浮遊します。三人のスタッフは赤、黄、緑の光球と化しました。かくして過去に降り立ちます。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 現在のスカイツリー近くの歩道橋に戻ると江野は、 「あのタイムラインの可能性が止まった、ちゅうこっちゃ。あそこから先の新しい未来はまだできてない」(約1時間16分) と告げます。江野は感無量の面持ちで田代に「白石君」と呼びかけます(約1時間20分)。『オカルト』での役名を踏まえているわけで、ここはその並行世界というとでしょうか。 他方、スカイツリー上の〈鬼神兵〉は変容、〈黄泉比良坂〉と化します。江野は 「あの空のやつ、あれは向こう側の、どでかいやつのためのゲートや。…(中略)…この上に、古事記でいうところのな、黄泉比良坂、黄泉の国への出入口を作ったわけや」(約1時間16分) と話していました。そこから何本かの触手が出てきます(下右)。江野自身が弾丸となって黄泉比良坂に撃ちこまれると、霊体ミミズ群が散華するのでした(下右)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その後、円状の放射収縮がまた画面いっぱいに展開します(下左)。色を褪せさせたかのような、くすんだ調子でした。新たな〈タイムライン〉が形成されるさまなのでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『2001年宇宙の旅』(1968、監督:スタンリー・キューブリック)における〈スター・ゲイト〉通過の場面あたりと比較できそうです(上右)。『アルタード・ステイツ/未知への挑戦』(1980、監督:ケン・ラッセル)や『ブレインストーム』(1983、監督:ダグラス・トランブル)などでも相通じる場面が見られたのではなかったでしょうか。先に触れた『HOUSE

ハウス』の異界描写ともども、サイケデリック的なものの系譜に位置づけることができるかもしれません。 4.怪奇城の眷属 『最終章』(2015)の後、仕切り直しの『超コワすぎ! FILE-01 恐怖降臨!コックリさん』(2015)では、また廃校になった中学校が主な舞台となります。約37分で見られる外観は、『FILE-04 真相!トイレの花子さん』のロケ先と同じ建物でした。屋内はもっぱら夜の場面でしたが、やはり同じ校舎で撮影したのでしょうか? 『コワすぎ!』のシリーズでは、『FILE-02 震える幽霊』(2012)でも、どういった建物なのかはわかりませんでしたが、廃墟で撮影された投稿映像が出発点となっていました。もっともこの作品では、廃墟に出現した幽霊から、話が横滑りしていくことになります。それでいて、 「この建物は普通に見えるかもしれないが、実は革命的な建物なんだ」(約58分) なんて設計者の台詞も述べられました。どう革命的なのかはわからずじまいでしたが、後に触れる、東京スカイツリーに関する、ある幻視と関係があるのでしょうか。 『インフェルノ』(1980、監督:ダリオ・アルジェント)における、〈三人の母たち〉のための建物を設計した建築家という設定が連想されたりします。 シリーズ外でも、白石監督の作品では、『シロメ』(2010)が廃校になった木造校舎、『ある優しき殺人者の記録』(2014)が廃アパートと、古城映画的な興趣が尽きない舞台に事欠きません。POV方式によるフェイク・ドキュメンタリーという、ゴシック・ホラー以後の作品においても、ゴシック的なものの水脈が涸れてはいないことの例と見なせましょうか。 城や館ではない、しかしそれに相当する役割を果たしうる施設として、使われているいないにかかわらず、学校はその典型なのでしょう。病院や旅館なども思い浮かびます。個々人の尺度を超えた規模があり、一つ以上の階段や廊下を有する。それらの片隅に空虚がはらまれる。怪奇映画にはそんな場所を舞台にしてほしいものです。 i. 階段と廊下 - 『オカルトの森へようこそ』(2022)より シリーズ外の作品ではありますが、先に触れた『オカルトの森へようこそ』(2022)の主な舞台の一つとなる建物も同様です。田代正嗣でも白石晃士でもない黒石光司(白石晃士)が監督兼撮影で、やはりPOV方式でした。市川実穂ならぬ市川美穂(堀田真由)が助監督をつとめます。『オカルト』(2009)や『最終章』(2015)に続いて江野祥平(宇野祥平)、また『カルト』(2012)におけるNEO(三浦涼介)、『貞子VS伽椰子』(2016)での常盤経蔵(安藤政信)に連なる、柄の悪い美男霊能者ナナシ(飯島寛騎)が、辣腕をふるいます。 さて、後半の舞台である「祟りの里」と呼ばれる建物に入ると、まず、向かいに上下への階段がありました(下左)。実は『FILE-04 真相!トイレの花子さん』(2013)の場合同様、最初に通った入口は道路から地続きではあるものの、二階にあるようです。手前を右へ進むと、窓がなくて薄暗い、通路風の空間でした(下右)。向かって左手はキッチンです。ここへは後に戻ってくることでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ここを抜けると、かなり広い空間になります(下左)。鉤型に折れているのでしょうか、この棟の大部分を占めるようで、奥はすべて大窓で、バルコニーだかヴェランダに囲まれているようです。 いったん薄暗いキッチン付き通路に戻り、入口の向かいにあった階段を上る。三階でしょうか、両側に壁がない階段(下右)を半階分ほどあがって、一段下りて右へ、また数段おりた先が、水を抜いた屋内というか屋上プールでした(下二段目右)。三角屋根まで二階分の高さはあるでしょうか。『コワすぎ!』シリーズで工藤役を演じた大迫茂生が簔をまとい、ふらふら踊っています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ここから階段を駆け下り、キッチン付き通路を抜けて広間へという移動が二度、二度目はキッチン付き通路を出て広間の左へ、そこにある湾曲階段をおります(下左)。この時奥に見えるのが、おそらく正規の玄関なのでしょう。 下左の場面で左へ少し進むと、薄暗い廊下が奥へ伸びています(下右)。事務室などが並んでいそうです。突き当たりは通用口か。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところで一階ホールの吹き抜けの壁には、黒の縁がある青やグレー、紫で彩られた形が、回転するように配された絵がかかっています(上左の左上)。どんな素性の作品なのでしょうか?

もとの勤め先が所蔵する 佐々木四郎(1931-1999)の《移動する座標軸Ⅱ 三部作 O-6Y89, O-7Y89, O-8Y89》(1989) に通じるところがあるような気もしますが、定かではありません。 ともあれ一行はまた一階ホールから階段を上がってプールへ、クライマックスを迎え、その後階段をおりて最初に入った二階入口から出るのでした。その際、本作品では事態が昼間に展開するため、明るい空間が多い中で、キッチン付き通路などの薄暗さがアクセントになっていました。この建物はどんな施設だったのでしょうか? ii. 建物惑乱 - 『戦慄怪奇ワールド コワすぎ!』(2023)より 本作では、工藤はプロデューサー、市川はディレクターになっています。すぐ手を出すのは工藤の癖ですが、ここでの市川は、それをかわした上で反撃を入れるだけのすべを心得るまでに成長していました。田代はあやまたずカメラに徹します。 『劇場版・序章 真説・四谷怪談 お岩の呪い』(2014)に登場した怪談師・心霊研究家の吉田経人(吉田悠軌)は、続く『史上最恐の劇場版』(2014)でも解説役をつとめていました(約20~23分)。今回は本名だか芸名だか吉田悠軌として、〈赤い女〉について、 「今の人々の集合的無意識が形を与えてしまったモノ…(中略)… ああした、明確な形を与えられた存在というものは、必ず、必ず、物語が必要なんですよ」(約14分) と解説、『劇場版・序章』の場合同様、癖があるがと断りつつ、霊能者・鬼村伊三(木村圭作)を紹介します。ちなみに『シロメ』(2010)でも「怪談師・吉田経人」として解説(約6分)、約44分の再登場時には邪気にあてられ狂乱していました。今回も同様ですが、鬼村による電話越しのお祓いで、嘔吐だけですんだようです(約16分)。 鬼村は『劇場版・序章』および『劇場版』での浄霊師・宇龍院道玄ほど粗っぽくはありませんが、その師匠珠緒(桑名里瑛)はNEO、常盤経蔵、ナナシ系の柄の悪さを誇ります。また珠緒という名は、『貞子VS伽椰子』(2016)で常盤経蔵の相棒だった盲目の少女(菊地麻衣)と同じでした。 鬼村が珠緒に電話した祭、珠緒の声が奇妙に変換されたことから、市川は〈パラレル・ワールド〉ではないかという(約35分)。先に触れたように、『最終章』(2015)で江野が田代に「白石君」と呼びかけた点で、並行世界が前提となっていたと解することはできます。ただそこでの歴史改変と、今回の並行世界往来による過去の書き換えは、同じなのでしょうか、違うのか。 『最終章』では、それぞれが過去から未来へ伸びた並行世界間を跳び移るのではなく、ある時点から先の流れを消去し、新たな流れを派生させようとしていました。本作では珠緒師匠が、 「強引に新しいパラレル・ワールドを作って、そこで甦らせる。で、こっちに連れ戻す」(約59分) と述べます。 他方比較的近い時間内でのやりくりという点で、本作のそれは『FILE-04 真相!トイレの花子さん』(2013)に近い。実際、両作品には共通する現象が起こります。とはいえ後者では、並行世界の存在は要請されませんでした。 ともあれ、本作の主な舞台となる廃墟は、『カメラを止めるな!』(2017、監督:上田慎一郎)と同じく、水戸市の旧芦山浄水場で撮影されました。日本語版ウィキペディアの該当頁(→そなた)、とりわけ「ロケをした作品」項中の「『カメラを止めるな!』での使用」とあわせて参照することで、双方で映された地点・片方だけで見られる地点などを確認することができます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| まずは例によって投稿映像から始まります。正門から入って、左右に切通し風のコンクリートの台形、その右奥にちらっと見えた建物は事務所でしょうか。左手には、半円アーチの下に水飲み場「水戸の泉」、次いで藤棚がありました。さらに進んだ正面に見えてくるのが、ポンプ棟です(右)。日本語版ウィキペディアの「芦山浄水場」の頁中の「劇中劇『ワンカット・オブ・ザ・デッド』でのポンプ棟での撮影箇所図説明」では、「D・・・高揚ポンプ場南側ドア」のある壁にあたります。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 屋内に入ると、「高揚ポンプ場」です(右)。吹抜で、扉口より数段下がった床にいくつものポンプが設置されている。随所に円形の窓がありました。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右へ進んだその奥は、吹抜はそのまま、地下に刳りぬいた「低揚ポンプ場」です(下左)。向かいあう二つの階段で降りることができる。 両者あわせて、本作および『カメラを止めるな!』で最も印象的な空間でした。なお「低揚ポンプ場」の刳り抜き部分を取り囲むように、一階の高さの回廊が奥の階段の上まで伸びています。ここを「赤い女」が走り抜けました。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 他方地下階の奥の扉が、横長の部屋に通じており(右)、その奥に奇妙な祭壇が設けられていました。『オカルトの森へようこそ』(2022)で屋内プールに設置されていたものと通じるところがありそうです。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、例によって、スタッフ三名に投稿者三名、霊能者鬼村を加えて現場へ検証に向かいますが、『FILE-04 真相!トイレの花子さん』の場合同様、道中で昼間から瞬時に夜に変わります(約29分)。時間だけでなく空間も跳躍しており、目指す廃墟の敷地内でした(約30分)。用心のため戻るべく、門の方へとハンドルを切り返しますが、瞬時にポンプ棟向きに反転して、出ることができない(約32分)。二度目はポンプ棟にさらに近づいていたりしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

致し方なくポンプ棟に入り、高揚ポンプ場から低揚ポンプ場の方へ向かいますが、いきなり昼間、右側に窓が連なる廊下にいました(左)。 これは芦山浄水場とは別の場所で撮影したのでしょうか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『FILE-02 真相!トイレの花子さん』での、階段を上がったはずなのに下の階に出たり、進めど進めどどこにもたどりつかなかった二階廊下同様、すぐ脇にあった階段を降りるけれど、どれだけ降りてもきりがなく、通路に出てみると、先ほどと同じ階でした(約39分)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

外階段はどうかと、廊下の端に向かう。途中で右側も壁で薄暗くなります(約39分。左は後の場面から)。 突き当たりで右へ、少し進んで左へ曲がると、またしても元の右側が窓の廊下でした。 もう一度先へ、右側が壁のところまで再び進みます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

鈴を鳴らしつつ鬼村が導いて、突き当たりを右へ、少し進んで左へ曲がると、またしても元の右側が窓の廊下ですが、また少し進むと、いきなり暗くなって、ひしゃげた六角形の窓が両側に並ぶ通路に変わりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| きわめて印象的なこの通路は、芦山浄水場にあるものです。『カメラを止めるな!』でも登場しました。まず、敷地内の小屋に入る(下1段目左)。中は降りの階段になっています(下1段目右)。降りた先が地下通路でした(下2段目左)。まっすぐ伸びたその先で上への階段が見えます(下2段目右)。出口もやはり小屋なのでしょうか。日本語版ウィキペディアの芦山浄水場の頁で、「施設・設備」の項の「浄水池」および「劇中劇『ワンカット・オブ・ザ・デッド』でのポンプ棟周辺の撮影箇所図説明」の(2)も参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なんやかんやあって、またしても瞬時に転換、低揚ポンプ場の手前にいました。昼間の、右側が窓の廊下に移る直前の位置に戻ったわけです。 低揚ポンプ場の階段を降り、奥の部屋を見ると祭壇が、投稿者の一人が壊す前の状態に戻っていました。市川は 「これって、もしかしてあの動画より前の過去ってことじゃないんですか」(約45分) と問いかけ、鬼村は 「ただ過去に来たっていうより、これはそのお、狭間だね」(約46分) と応じます。ちなみにある人物について珠緒師匠は、 「時空の狭間をさまよってる、人間。…(中略)…そしたら向こう側の力を身につけちゃった」(約58分) と説明していました。『FILE-04 真相!4トイレの花子さん』でも、先に触れたように、「時空の狭間」が口にされていました。『時をかける少女』(1983、監督:大林宣彦)で、 「時空間をさまよう、時の亡者」(約1時間18分) に触れていたことが思いだされたりもします。 話を戻せば、なんやかやあって、いきなり夜に、さらになんやかやあって珠緒師匠登場、昼間の現在に戻ります。いったんポンプ棟から出て話しあい、また屋内に戻り、瞬時に夜へ(約1時間0分)、一行がポンプ棟に入ってくる少し前でした。飛びだした投稿者たちを追って低揚ポンプ場の祭壇の部屋へ、といきなり、右側が窓の長い廊下がある建物の階段を降りていました(約1時間2分)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 階段から廊下に出た同じ位置にあるのかカットを繋いだのか、カメラがぐるっと首を回すと、椅子と低いテーブルが並ぶ談話室のような部屋を、黒い球が跳ねてきます(右)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 黒い球には後に戻るとして、談話室の奥へ、カウンターの向こうで右へ曲がり、しかし突き当たりで、カメラの田代だけはぐれたようです。見まわすと畳敷きの小部屋で、そこを抜けると、左に上り階段、右へ少し進んでまた右へ、カメラを左に向けると、右が窓の長い廊下でした。左側の階段を工藤と市川が下から上がってきます。 黒い球と怪人が出現、三人は廊下を奥へ、途中で右も壁の薄暗いところを経て(画像上へ五段目)、珠緒師匠たちも合流、また右が窓の廊下、少し先で左の扉口から入ると、夜の低揚ポンプ場でした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なんやかやあってまた廊下と階段の建物、夜です(約1時間5分)。左へ、右へ、左へ、また右へと細かく角を曲がり、半階分の階段をあがると、これまでより幅の広い廊下でした。昼間です。途中で右へ折れ(右)、 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 少し先で左へ、夜、左側が窓の、幅の狭い廊下です。右が窓の廊下を逆に進んでいるのでしょうか? 先で数段降りて、左も壁になる。扉口を抜けて狭い通路、さらに進んで左へ、階段を一階分上がる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右へ、厨房を抜けてなんやかや、跳躍すると昼間の屋上でした(右)。『カメラを止めるな!』全体および前半の劇中劇でも、屋上がクライマックスの舞台となりました。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ちなみに『カメラを止めるな!』での屋上へ上がるための階段も(下右)、いったん上がった先で右へ、少し先で左に上がっていくという折れ曲がったものでした。日本語版ウィキペディアの芦山浄水場の頁で「劇中劇『ワンカット・オブ・ザ・デッド』でのポンプ棟での撮影箇所図説明」の(3)も参照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右側に窓が並ぶ長い廊下のある建物は、旧芦山浄水場ほど特徴的とはいえますまい。ただ、始終走り回っているためいささかせわしなくはあれ、どこをどう動いているのかわからなくなるまでに折れ曲がっているかのように映された点で、古城映画としての誉れを頂くに値すると見なしてよいでしょう。 5.空よりくだるもの |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本作エピローグで、事件解決に貢献した「マア君」は、上空を浮遊しながらくるくる回転します(右)。速度を速めると、回転の中心から、悪の怪人が操っていたのと同じであろう、霊体ミミズのかたまりがいくつも湧きだしてくるのでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ある優しき殺人者の記録』(2014)や『最終章』(2015)でも、空から何ものかがくだってくるさまが描かれていたのを、先に触れました。霊体ミミズや異界、供物のモティーフともども、こうしたイメージも、白石監督作品において重要な位置を与えられていると見てよいでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『FILE-02 震える幽霊』でも、東京スカイツリー近くの歩道橋の上空に、スカートをはいているらしきシルエットが出現、一瞬の後、同じシルエットが八体、そのまわりを取り囲みます(右)。そして瞬間的に消えてしまう。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天使のような左右相称の陣形はとても印象的でしたが、こちらも鮮烈だったのが、『史上最恐の劇場版』(2014)および『最終章』(2015)における、浮遊する巨人でした(右)。〈鬼神兵〉と呼ばれるそれは、実のところ、『FILE-02 震える幽霊』におけるシルエットと同じものらしいのでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『FILE-02 震える幽霊』では、東京スカイツリーに関して、 「地面を流れてるエネルギーの流れみたいなのが龍脈っていうらしいんですけど、龍脈の流れを、スカイツリーがせき止めてる。…(中略)…ただせき止めてるだけじゃなくて、エネルギーの流れが上の方へ行ってるらしくて、…(中略)…宇宙とつながってる。膨大な地下のエネルギーていうんですか、それがあそこの、そのスカイツリーを通って、宇宙に、こう、ばあっと放射されている。 …(中略)…スカイツリーのてっぺんから、オーロラみたいなものが、花のような形で、こう、広がっていってる」(約39~40分) というヴィジョンが、真野夕子(はるうらら)という人物に見えていたとのことです。『最終章』(2015)で〈黄泉比良坂〉とも呼ばれる巨人がスカイツリー上空に現われるのは、こうした条件に応じたのでしょう。『最終章』では「向こう側の、どでかいやつ」の降臨は防ぐべき事態として語られたわけですが、他方、『FILE-02 震える幽霊』で夕子の恋人の一人は、 「一緒にイク時に、光が見えるんです。…(中略)…その光が見える時は、すごい、こう、ハッピーな気持ちになるんですけど、でも、その、最後に会った時に、…(中略)…いつもみたいに光が見えて、その光の向こうから、あの、闇?、暗黒?、なんかそういう、黒いものがうあ~って広がってきて、すごい怖いんですけど、光の時よりも、気持ちいいんですよ。その、いつもよりすごい気持ちよくて、でも、すっごい怖くて、でもすごい気持ちいい」(約41~42分) と語っていました。「得体の知れないバケモノたちの根源は神であり宇宙であり、すべて霊的なものに繋がっている」という白石監督の発言や、「神の眼差しにおいてはどちらの結末も全く等価である」という杉田俊介の議論からも読みとれたとおり、〈古の神々〉は善悪の彼岸にあるととらえるべきなのでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

附:鞠が跳ねる - 『草迷宮』(1979、監督:寺山修司)、他より 先に触れた、跳ねる球のイメージが本作で最初に見られたのは、低揚ポンプ場の階段を跳ねおりてくるさまでした(右)。その後も談話室らしき場面だけでなく、何度か出てきます。どうも霊体ミミズのかたまりらしい。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 何でできているかはさておき、こうしたイメージは、、マリオ・バーヴァの『呪いの館』(1966)における白い鞠をはじめとする系譜に属するものと位置づけることができましょう(下左→あなた)。そこでの白い鞠とそれを操る少女像が、フェリー二の『世にも怪奇な物語』第三話に、さほど時を置かず取りいれられました(下右→こちら)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『チェンジリング』(1980、監督:ピーター・メダック)でも、鞠が階段を落ちてきます(右)。主人公はそれを川に捨てるのですが、戻るやいなや、また階段を落ちてくるのでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『満月のくちづけ』(1989、監督:金田龍)で、体育館で散らかったままのバレーボールのボールを、教師が片付けて倉庫に収めるのですが、全部片付けたはずのボールが、アリーナで跳ねるのでした(右)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 先に触れた『学校の怪談2』(1996)の前作『学校の怪談』(1995、監督:平山秀幸)では、操り手もいないサッカーボールが跳ねながら移動し、ある人物を旧校舎へ導きました(右)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『輪廻』(2005、監督:清水崇)で、ある人物が机に向かっている背後を、小さな赤のゴムボールが跳ねていきます。廊下に出ると、どうも当初の部屋とは様子が違う(右)。ボールが跳ねた先で扉が開きます。中は廃墟でした。ボールは三つの空間(と時間)を通過したのです。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『学校の怪談2』に続く『学校の怪談3』(1997、監督:金子修介)では、大球送りないし大球転がしの赤い大球が、ごろごろと追いかけてきます(下左)。大きさからして、手鞠というより、洞窟だか地下通路で転がってくる丸岩に近い。下右は『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』(1981、監督:スティーヴン・スピルバーグ)のプロローグから引いたものです。「怪奇城の隠し通路」の頁の「隠し通路の実際?」でもちらっと触れましたが(→そちら)、こうしたイメージの淵源はどのあたりにあるのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ドッペルゲンガー』(2002、監督:黒沢清)では、ある人物を追いかけるかのようにして、ミラーボールが、ホテルか何かの廃墟にある、長い階段を転がり落ちます(右)。振動で落ちたということなのでしょうが、動き始めは、何やら意志を持っているかのように見えなくもありませんでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 鞠が跳ねる場面のある作品はまだまだ他にもあるのでしょうが(→「『Meigaを探せ!』より、他・目次」の頁で挙げた『ホテルレイク』(2020、監督:ユン・ウンギョン)も参照)、それはさておき、『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』、『満月のくちづけ』、『輪廻』以外の今挙げた例は、階段を跳ねていく局面を含んでいました(『世にも怪奇な物語』第三話ではエスカレーター)。廊下なり通路を通る中で、球が跳ねる抛物線と階段のかくかく折れ曲がる直線は、対比しあって互いを引き立たせでもするのでしょうか。 またたとえば、『ヘル・レイザー』(1987)・『ヘルレイザー2』(1988)・『ヘルレイザー3』(1992)・『ヘルレイザー4』(1996)の頁で触れた『ファンタズム』シリーズ(1979~2016)に登場する〈シルヴァー・スフィア〉は(→あちら)、やはり固有の意志を持っているかのごとく振る舞いますが、標的を追って角を回ることもあるとはいえ、基本的には標的に向かって最短距離を直線的に進みます。洞窟や地下通路いっぱいに転がってくる丸岩も、道をそれるだけの余裕がないという点では、勝手に跳ねる鞠とは区別すべきかもしれません。 跳ねる鞠は、視点に向かってくるにせよ遠ざかるにせよ、接地して曲線を描いて上昇、頂点から下降してまた接地の繰り返しで、接地ごとのリズムを伴った、時間の幅を宿らせずにいません。無駄のない効率よりも、有用性を欠いた戯れという性格の方が強いわけです。見てとれるかどうかはともかく、上昇時は減速、下降時は加速と、速度も変化する。近づく場合は、操り手が姿を現わす現わさないにかかわらず、何事かの先触れとして、離れる場合は何事かへの誘導として、それ自身とは別の存在を暗示することになります。さらに、超自然現象が起こるような世界の場合、減衰することなく、いつまでも跳ね続けることでしょう。『学校の怪談』では、気づかれるか誘いに乗ってくるのを待つかのように、同じ地点で足踏みしていました。 鞠といえば、先に触れた泉鏡花の『草迷宮』に関して澁澤龍彦が、 「『草迷宮』の幕切れには、魔界の美女が腰元たちとともに、深い眠りに落ちこんでいる明の目の前で、手鞠をついてみせる場面がある。女たちの白い手が交錯するなかを、色も鮮やかな無数の手鞠が目まぐるしく飛び交うこの場面は、鏡花の小説のラスト・シーンのなかでも、とりわけて美しい」(前掲「ランプの廻転」、p.18) と述べて、 「壁も襖も、もみぢした、座敷はさながら手鞠の錦 - 落ちた木の葉も、ぱらぱらと、行灯を とのくだりを引用していました。ここでは手鞠をつく手は見えているわけですが、別の箇所では、 「 と、鞠ならぬ西瓜が勝手に動きます。岩波文庫版の「解説」で種村季弘は、 「団子と丸石、すなわち小さくて円いもの。…(中略)…円形の小オブジェは、嘉吉の発狂にまつわる因果話のなかでは明神様の侍女のかざす団扇の円形となり、その手からこぼれ落ちた『真緑の、光のある、美しい と述べています(種村季弘について→ここ(「通史、事典など」の頁の「iii. 地学・地誌・地図、地球空洞説など」)も参照)。 『草迷宮』は寺山修司が監督して、約40分の中篇に映画化していました(1979年)。筋立ては大きく改変してありますが、手鞠歌の歌詞を求めて主人公が放浪するという点は活かされています。そのため手鞠もちょこちょこ顔を出す。 最初は始まってすぐ、海、後にも何度か出てくる物売りの少女が歩く街並みに続く3カット目で、海らしきところに高い所から鞠が投げ落とされます(下左)。途中で一度岩にあたって跳ねる。 また勝手に門が開いて、明の母親が出て行こうとする、その足もとに鞠が落ちていました(約16分)。その少し後、階段を手鞠が跳ね落ちてくる(下右)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 手鞠をつく絡繰人形(約25分)、小川を流れていく手鞠(約26分)、原作でも触れられる〈 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

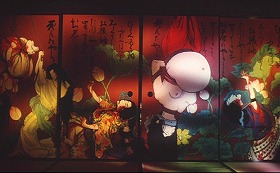

| ところで鞠をつく少女を追って明は、ある屋敷に着きます。少女が入っていった玄関の奥に、何やら人物を描いた絵らしきものがのぞいています(上左。上右はその部分を拡大したもの)。はっきりとは見えないし、全体も映らないのですが、人物の姿勢や髪の黒と肌の白っぽさの布置、のっているものの輪郭からして、鏑木清方の《妖魚》(右)ではないかと思われます。 |  鏑木清方(1878-1972) 《妖魚》 1920(大正9)年 絹本著色、六曲一隻屛風 173.0 x 374.0cm 福富太郎コレクション Cf., 『大正の新しき波 日本画1910-20年代』展図録、徳島県立近代美術館、北海道立函館美術館、栃木県立美術館、1991、pp.32-33/cat.no.17 池内紀、『鏑木清方 新潮日本美術文庫 31』、新潮社、1997、図12、p.82 佐藤節子・増井真理子、「鏑木清方の〈妖魚〉について」、『東京家政学院大学紀要 人文・社会科学系』、第45号、2005、pp.87-101 [ < 紀要一覧 < 東京家政学院大学 ] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

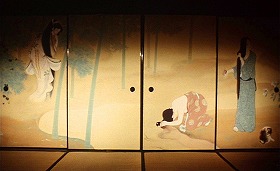

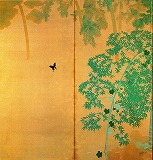

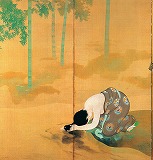

| 屋敷には襖絵も飾ってありました(下一段目左)。画面で見るかぎりでは、薄いベージュの地に女性三人を配した、比較的穏やかな画面でした。 右の二人は再び鏑木清方の《黒髪》(下二段目)の主に右隻から、左端は上村松園の《焰》(下一段目右)から取られたものです。 《妖魚》の Cf. に挙げた佐藤・増井論文によると、清方は鏡花と交流していたそうです*。また《妖魚》と前年の《焰》について、それぞれの画家によってほぼ同時期に制作された実験的な作品として、位置づけられていました(pp.4-5)。《黒髪》も同時期です。こうした事情を考慮して、これらの作品が選ばれたのでしょうか? |

* pp.92-93。 《黒髪》の Cf. に挙げた『没後50年 鏑木清方展』図録所収の 今西彩子、「清方を巡る人々、出会いと制作」中の「樋口一葉、泉鏡花」(p.231) も参照。また 池内紀、「鏡花と清方」、『ユリイカ』、2000.10:「特集 泉鏡花」、pp.70-72。 東雅夫、『怪奇の文芸 妖美な絵画--文豪たちと画家たち』、角川書店、2025、pp.9-21:「第1章 泉鏡花と鏑木清方」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

上村松園(1875-1949) 《焰》 1918(大正7)年* * 画像の上でクリックすると、拡大画像とデータを載せた頁が表示されます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鏑木清方 《黒髪》 1917(大正6)年 絹本著色、四曲一層屛風 各191.3 x 364.0cm Cf., 『鏑木清方展』図録、新宿・小田急、阿倍野・近鉄、三ノ宮・そごう/朝日新聞社、1982、cat.no.24 『没後50年 鏑木清方展』図録、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、2022、pp.52-56/cat.no.022、p.241 《黒髪》は四曲一双の屛風なのですが、元の右隻の第二扇から第四扇プラス左隻の第一扇と第二扇の途中までで、画面に映る襖四面全体を占めた上で(屛風と襖の各切れ目は一致しない)、襖の左端の面に松園の《焰》の人物像をコラージュしたものでした。 右端の女性の足もとにいる犬も、《黒髪》の画面にはおらず、どこかよそから連れてこられたものと思われます(一匹なのか、じゃれあう二匹なのか? 一致するものは出てきませんが、今橋理子、『江戸の動物画 近世美術と文化の考古学』、東京大学出版会、2004、「第Ⅴ章7 〈聖と俗〉の犬 - 三幅対とことば遊び」なども参照。長澤蘆雪や円山応挙の作例が何点も取りあげられています)。左端で宙に浮くかのように高く配された《焰》の人物とバランスをとるべく導入されたのでしょうか。 「怪奇城の画廊(後篇) - 実在する美術品:壁画など」の頁での『大反撃』(1969)におけるピエロ・デッラ・フランチェスカ《ヘラクリウスとホスロー2世の戦い》(1452-66)他(→そこ)や、「怪奇城の画廊(幕間) - いわゆる現代美術など」の頁で取りあげた『ファイブ・バンボーレ』(1970)におけるカンディンスキー《黒い四角形の中に》(1923)(→あそこ)などに加えられた操作が思いだされたりするのでした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

さて、夜になると、赤地のかなり毒々しい画面となります(左)。昼間の絵が変じたものということなのかもしれません。もっとも松園の《焰》は源氏物語の登場人物で、生霊と化した葵の上を描いたものだったのですが。 昼の襖絵で、文字同様屏風絵や襖絵でも、右から左へ視線が動くものと前提されていると考えていいのであれば、そうして流れてきた視線が、左端で背を向けつつ右下へねじった顔とともにくるりと反転する、しかし足のない彼女を軸とすることで、視線は異界へ連れ去られるといっては、こじつけに過ぎるでしょうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

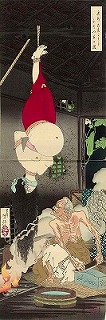

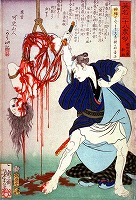

| とまれ夜の襖絵の右から二本目の妊婦の逆さ吊りを描いた部分は、月岡芳年の《奥州安達がはらひとつ家の図》(右)によるものです。 左端でも血塗れの裸婦が逆さ吊りにされており、こちらは膝を胸に寄せるように縛られています。やはり芳年の《稲田九蔵新助(英名二十八衆句)》(下左)から取られました。 ただし彼女のすぐ右で縄を引いているのは、原画で刀を振るう男性ではなく、別の絵、《田宮坊太郎之話(新撰東錦絵)》(下右)で井戸の桶を引きあげている人物に差し換えられています。 面白いのは右端とその左の面の背景に描かれた大きな蓮も、《田宮坊太郎之話》の右半から写されました。三枚目上半の蓮と左端下方のそれは、二枚目で妊婦のお腹のすぐ右に描かれたものの反復です。 |

月岡芳年(1839-1892) 《奥州安達がはらひとつ家の図》 1885(明治18)年* |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

月岡芳年 《稲田九蔵新助(英名二十八衆句)》 1867(慶応3)年* |

月岡芳年 《田宮坊太郎之話(新撰東錦絵)》 1886(明治19)年* |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右端および三枚目の面で、それぞれ両腕を差しあげ、のけぞっている女性像の出典はわからないでいます。やはり芳年の作品から取られたのでしょうか? 先に触れた手鞠が大球化する場面では、左手前に格子だけの障子、少し奥の右手に妊婦逆さ吊りの襖、さらに一間置いた奥の左側に左端の襖、そこからもう一部屋分奥の中央あたりに右から三本目の襖が配されたりしていました。襖一枚ずつを各部屋ごとに配したのでしょうが、一見、三つの部屋すべてに同じ襖絵四面がしつらえられたかのようにも見えました。それにしても妊婦の白く真ん丸なお腹は、ずいぶんと目立ちます。 鏡花の原作には、 「実の という台詞がありました。寺山修司版の映画では明の母は、しゃべる生首と化したかと思えば(約33分)、手鞠が大球化する妖かしたちの繚乱をはさみ、童たちを従え、お腹が大きくなった姿で再登場、 「明かい。ほうら、お前をもう一度妊娠してやったんだよ」(約36分) と 別頁として→「鞠が跳ねる - 追補」を仕立てました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2025/05/10 以後、随時修正・追補 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > 「Meigaを探せ!」より、他 > 『戦慄怪奇ファイル コワすぎ! FILE-04 真相!トイレの花子さん』 2013 |