| < 怪奇城の画廊(中篇) < 怪奇城の画廊(前篇) < 怪奇城閑話 | ||||

怪奇城の画廊(幕間) - いわゆる現代美術など

|

|||||||||||||||||||||

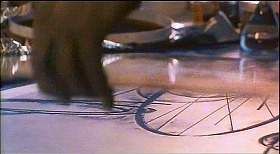

| 1 『彼女たちの関係』(1994)とグラッタージュ 中篇の頁でいわゆる現代美術系の美術家が登場する映画として、『ディメンシャ13』(1963)と『冒険者たち』(1967)を挙げました(→このあたり)。まだまだあるのでしょうが、美術家の伝記的な作品や『夜霧のマンハッタン』(1986、監督:アイヴァン・ライトマン)、『ギャラリー 欲望の画廊』(2009、監督:ダンカン・ウォード)のような業界ものはおくとして、たまたま思いだせたのは『彼女たちの関係』(1994、監督:ディアーヌ・キュリス)でした。プロローグに続くオープニング・クレジットでは、アンヌ・パリロー扮するアリスによる制作過程をたどってくれます。日本語字幕によると、素材は「ガラスとグラファイト」、また今回の作業について、「ノリを使うことで、粉が微妙な陰影を出す」と語られます; 1) 錐のような尖ったもので引っ搔く。 2) 引っ搔いてできた細い線状の部分を引き剥がす。支持体は厚紙か板か、後でふれる浅野弥衛の場合のように、厚めの白地を塗った画布なのでしょうか? 金属やガラスではこんな風に剥がせないような気がするのですが。どうなのでしょう? |

|||||||||||||||||||||

1) |

2) |

||||||||||||||||||||

| 3) 乳棒ないしすりこぎというには底面が広い、ガラス製の文鎮のような器具で、粉末をすりつぶす。 4) 刷毛で粉末を白い紙か何かにのせ、ふるいに移す。作品の上で粉末をふるいにかけ、表面を覆う。 |

|||||||||||||||||||||

3) |

4) |

||||||||||||||||||||

| 5) 表面を覆った粉末を息で飛ばす。線のくぼみにだけ粉末が残ることになります。 6) あらためて表面を紙でぬぐう。 |

|||||||||||||||||||||

5) |

6) |

||||||||||||||||||||

| 7) 液体をたらし、刷毛でならす。「ノリ」と呼ばれたのはこの液体のことなのでしょうか? 8) ガラス板をのせる。拳で叩いて密着させ、空気を追いだします。 |

|||||||||||||||||||||

7) |

8) |

||||||||||||||||||||

| 9) 今回の作業分(右、約3分の2)を、先に作ってあった部分(左、約3分の1)の隣につける。全体は複数のパネルを貼り合わせたものということになるのでしょうか。けっこう重量があるでしょうし、継ぎ目も残るはずです。 10) に引いたのは後の場面から。なおこの場面では、ベアトリス・ダル扮するアリスの姉エルザによって、作品は床に引き倒されてしまいました。 |

|||||||||||||||||||||

9) |

10) |

||||||||||||||||||||

| ともあれこうした制作過程は、名前だけ先に出した浅野弥衛(1914-96)の、いわゆる〈引っかき〉を連想させます。白の〈引っかき〉による作品の場合、 1) まずキャンヴァスに厚めの白地を塗り、その表面を平滑にならします。 2) そこに尖ったもので線描を施す。 3) 画面全体に黒の絵具を塗る。 4) 表面を拭う。線の溝にはまった黒は残る というものでした (拙稿、「撫でなでひっかきくちづけを - 浅野弥衛の作品をめぐる覚書」、『浅野弥衛展』図録、1996 [ < 三重県立美術館のサイト ]など参照)。 ちなみに掻き落としについては、イタリア語で 〈スグラッフィート sgraffito 〉 という呼び方があります。イタリア語で「ひっかく、かき傷を作る」を意味する sgraffiare に由来します。『新潮世界美術辞典』(1985)では、建築装飾としてフレスコ画と併用される場合、および陶器の装飾技法とが挙げられていました(p.762右段)。「掻落(かきおとし)」の項もあって、そこでも「陶磁器の加飾法の一種」とされています(p.270右段)。 クヌート・ニコラウス、黒江光彦監修、『絵画学入門 材料+技法+保存』(美術出版社、1985) では、 「金のスグラッフィート技法は削り取りと掻き取りの技法であり、1333年以降シエナにおいて画家たちの間で人気を得たものであった」(p.125) とされ、重なった絵具層の下の層、この場合は金箔を露出させる方法として述べられています(pp.103-104 のカラー図版18-25 も参照)。 同じニコラウスによる『絵画鑑識事典』(黒江光彦日本語版監修、黒江信子訳、美術出版社、1988) にも「金のスグラッフィート」の項が設けられ、 「ほとんど初期のイタリアの板絵のみに確認できる技法である」(p.67) とのことでした。 フランス語なら〈グラッタージュ grattage 〉の語があります。やはり「ひっかく、かき削る」を意味する gratter に由来します。とりわけエルンストの作品に対して用いられるらしく、 『マックス・エルンスト 驚異と魅惑の幻想宇宙』展図録(岡崎市美術博物館[マインドスケープ・ミュージアム]、和歌山県立近代美術館、2001) の「技法解説」の項によると、 「フロッタージュの油彩への応用。何層にも絵具を重ねたカンヴァスを、凹凸のある物体の上に置き、絵具が乾く前に、先のとがった道具やパレットナイフで絵具の層を削り取る。すると下地から現れた偶然の色彩と、下に敷いた物体表面の質感が現れ、画家自身にも予想できない効果を生み出す」(p.236) とのことでした。 |

|||||||||||||||||||||

| とはいえエルンスト以外にも応用されるようで、たとえば Elisabeth Lebovici et Philippe Peltier,‘Lithophanies de Matisse’, Les Cahiers du Musée national d'art moderne, no.49, automne 1994 は、マティスの画面における〈グラッタージュ〉を主題とする論考でした。この論文は拙稿 「マティスからモローへ - デッサンと色彩の永遠の葛藤、そしてサオシュヤントは来ない」(『研究論集』、no.4、2005.3.3 →こちら [ < 三重県立美術館のサイト])、とりわけ5章1(pp.70-71、→こちらの2、同上)で援用させてもらったことがあります。モローにおける掻き落としの例として、たとえば《パルカと死の天使》を挙げておきましょう。馬を引くパルカの衣というか躰に、引っかきによる荒々しい縦の線が幾本も引かれています。また右下や左下の岩だか岩山だかでも見られます。 |

ギュスターヴ・モロー(1826-98) 《パルカと死の天使》 1890頃 * 画像をクリックすると、拡大画像を載せた頁が表示されます。 |

||||||||||||||||||||

| ただ、〈スグラッフィート〉にせよ〈グラッタージュ〉にせよ、重なった絵具層の、表面の下に埋もれ隠れた層を覗かせるために用いられるものです。その点で、表面の凹みに色材を埋めこむ浅野弥衛の白の〈引っかき〉(黒の〈引っかき〉などではまた少しニュアンスが変わります)や、『彼女たちの関係』におけるアリスの場合は、凹版による各種の銅版画に近いと見なせましょうか(追補:〈掻き落とし〉に関し→「怪奇城の肖像(前篇)」の頁でも触れました)。 なおグラファイトは、 「世界各地に広く鉱石として分布している結晶した炭素」 で、〈石墨〉とか、、あるいは 「筆記用に用いられていた鉛と混同されて『黒鉛 black lead 』」 とも呼ばれます。 「石墨は油の面のような滑らかさがあり、鈍い灰色をしている」 とのことです (ラザフォード・J・ゲッテンス、ジョルジュ・L・スタウト、森田恒之訳、『絵画材料事典』、美術出版社、1973、p.112)。 『彼女たちの関係』の画面では粉末は青みを帯びているように見えましたが、何か混ぜているのでしょうか? 他方、斜めにひしゃげた車輪が浮遊するかのようなイメージは、デュシャンの《大ガラス》こと《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》(1915-23)の右下や《Tu m'(私はお前に……)》(1918)の右で用いられた《眼科医の証人》(1920)、また後者の左に登場する《自転車の車輪》(1913)を連想させなくもありません。 蟻田哲にも、環状体ないしトーラスを主なモティーフとする作品がありました (『蟻田 哲展』図録、芦屋市立美術博物館、1993、cat.nos.12-15, 27 など)。 もっとも一つないし複数のトーラスは、斜めの配置と丸味によって立体的なイリュージョンを発しつつ、画面いっぱいに大きく占めるため、画面の平面性と強い緊張関係の内にあります。モノクロームに近い重厚な色味や、画布になすりつけるような筆致も、こうした緊張感に応じたものです。この点でアリスの作品の浮遊感とは異なっています。 あるいはむしろ、〈片輪車〉の意匠を引きあいに出すこともできるでしょうか(「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」の頁の→このあたり参照。ちなみに先の『蟻田 哲展』図録中の本江邦夫論考の2頁目に、《環状体》(1987-89)が挿図として掲載されていました。やはり大きなドーナツが二つ画面を占めるという図柄ですが、この作品では、ドーナツ自体は透明で、その表面は白い格子によって区切られています。その点で〈マッツォッキオ〉を連想させずにいませんでした。上と同じ頁の→そのあたり)。 |

|||||||||||||||||||||

| ところで『彼女たちの関係』で主な舞台となるのは、アリスが暮らすアパートです。そこには壁がベージュの部屋と青い部屋があって、後者の壁やドアには、やはり円形がいくつか描かれていました。 |  |

||||||||||||||||||||

2 『怪奇な恋の物語』(1968)より、色面と痕跡 ダリオ・アルジェントの『歓びの この作品ではまた、『ドリアン・グレイの肖像』(1945)や、『アッシャー家の惨劇』(1960)および『姦婦の生き埋葬』(1962)ともども(→そのあたり)、篇中に出てくる美術品の作者がオープニング・クレジットで "paintings by JIM DINE" と明記されていました(この作品のスタッフは主にイタリア人ですが、「英語で撮った」とのこと。後出のフランコ・ネロへのインタヴューの日本語字幕より)。 ジム・ダイン(1935- )といえばバス・ローブやハート・マークを描いた作品が思い浮かびますが、この映画ではそうした作例は出てきません。実のところ篇中で映る絵がどのようなものなのか、もう一つよくわかりませんでした。 |

|||||||||||||||||||||

| ティエポロの壁画や天井画のあるヴィッラのホールでしょうか、フランコ・ネロ演じる主人公の画家レオナルド・フェッリの作品を展示したという場面でも、細部しか見えません。単一でか、分割されるかした色がひろがっているらしき画面で、何かをコラージュした部分もありました。 |  |

||||||||||||||||||||

| 別の場面では何かをスタンプしたり、また手や足のまわりにスプレーしてその形を空白として残すなどしていました。イヴ・クラインあたりを連想させなくもありません。 手もとには1990-91年に新宿・伊勢丹美術館と大阪の近鉄アート館で開催された『ジム・ダイン』展の図録しか資料がなくて、作家の全体像をつかむにははなはだ心許ない。ただ、ポップ・アート周辺の作家だと何となく思いこんでいましたが、あらためて図録をぱらぱら繰ると、1960年代から70年代前半あたりの作品には、カラー・フィールド・ペインティングと交叉するような要素も認めることができます - 『怪奇な恋の物語』の製作時期以後の作品も含みますが(括弧内は制作年); p.30/cat.no.35(1970), p.32/cat.no.10(1973), p.33/cat.no.32(1970), p.36/cat.no.5(1962), p.37/cat.no.8(1965), p.53/cat.no.33(1970), p.58/cat.no.6(1962) など。 |

|||||||||||||||||||||

| 開幕早々、部屋に入ってくるヴァネッサ・レッドグレイヴ扮するフラヴィアの右で壁にかかっていた絵も、ジム・ダインの作品なのでしょうか? |  |

||||||||||||||||||||

| エピローグ部分で主人公が大量に制作し、ずらずらと紐に吊してあった小品はどうなのでしょう? |  |

||||||||||||||||||||

| 日本版ブルーレイ・ディスクに特典映像として収録されたフランコ・ネロへのインタヴュー「〝狂気を目指す旅〟 フランコ・ネロの回想」(Journey into Madness, 2017、脚本・編集・監督: Caddeo、約32分)の日本語字幕によると、 「世界配給をしたユナイト映画がロケ地のヴェネトに送り込んできた/ 僕に描き方を指導するアメリカの若い前衛画家を」(約18分)、 「この画家と長い間一緒にいて…(後略)」(約19分)、 「彼は絵を描いて/ その上にクツを置いて/ クツヒモを吊るしたり」(約19分) したとネロは語っています。その場面の右半分では、ダインの指導でネロが作業している当時の映像が、少しだけですが映されます。貴重な資料であります。ニュースか何かに用いられたものなのでしょうか。 なぜ他の誰でもなくジム・ダインだったのかという点も気になるところですが、ともあれそうした作業の賜物なのでしょう、始めの方で主人公が制作する過程を見ることができます; 1) 裏からライトで照らした画布に、ひずんだ直方体に金色を塗ってスタンプしていく。 2) その上から赤を勢いよく塗り、ローラーでならす。 |

|||||||||||||||||||||

1) |

2) |

||||||||||||||||||||

| 3) 赤で塗りつぶした画面を、今度は青で覆う。 4) さらに黄ないし金色を重ねる。 |

|||||||||||||||||||||

3) |

4) |

||||||||||||||||||||

| 5) 最終的に表面が青で覆われると、金色を塗った方形を何箇所かにスタンプする。1)とは形が少し違っていて、正方形に近い。位置は対応しているようでもある。 6) 水色で丸いゴミ箱の蓋を何箇所かに当ててみる。跡が残るのかどうかはわかりませんでした。 |

|||||||||||||||||||||

5) |

6) |

||||||||||||||||||||

| 7) 赤い紐を水平に渡したり、縦に吊す位置を試したり、結局はずしたりする。 この時点でも完成というわけではないようです。 |

7) |

||||||||||||||||||||

| なお本作品では、主な舞台となるヴィッラの、階段踊り場でしょうか、女性を描いた壁画らしきものが登場します。最初出てきた時は埃だらけで、やはり全体はよくわからないのですが、映画オリジナルなのでしょうか? |  |

||||||||||||||||||||

| また主人公がヴェネツィアでヴィッラの元の所有者を訪ねると、その姿が折れ曲がった棺桶に見えます。これはルネ・マグリットの《遠近法:ダヴィッドのレカミエ夫人》(1950)* をなぞったものでした。 * 『ルネ・マグリット展』図録、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、1971、cat.no.34 『マグリット展』、Bunkamuraミュージアム、名古屋市美術館、ひろしま美術館、2002、pp.78-79/cat.no.40 |

|

||||||||||||||||||||

| オープニング・クレジットで次々に、ピカソやモンドリアン、ゴヤ、アングルにドラクロワその他の画面が映される中に(なぜかルーヴル美術館の所蔵品が多い)、マグリットの当作品とその元ネタに当たるダヴィッドの《レカミエ夫人》(1800、ルーヴル美術館)も混じっていましたから、前ぶりがまったくなかったわけではありません。ただ意味づけがあからさまなだけに、いささか唐突との感を免れませんでした。 少し寄り道になりますが、[ IMDb ]でロケーション先として、 ヴェネト州ヴィチェンツァ県モンテッキオ・マッジョーレのヴィッラ・コルデッリーナ・ロンバルディ Villa Cordellina Lombardi, Montecchio Maggiore, Vicenza, Veneto と、同じく ヴェネト州のパドヴァ県テオーロ、そのブレッセオ村のヴィッラ・カヴァッリ・ルッリ Villa Cavalli Lugli, Bresseo, Teolo, Padova, Veneto が挙げられていました。先にティエポロの壁画や天井画があると記したのは、ヴィチェンツァ市から南西へ進んだ先の前者に当たります(追補:→後篇の頁の冒頭や、「怪奇城の肖像(幕間)」の頁の冒頭でも触れました)。 |

|||||||||||||||||||||

| もう一つ、この二軒が出てくる前に、主人公が運転する車中から見えた屋敷がありました。前を通り過ぎるだけなのですが、数ショット費やして、何やら意味ありげです。最初以外のショット幾つかと同じヴィッラなのかどうかも不確かですが、少なくとも最初映った際、中央にドームがありました。その点からすると、ヴィチェンツァ市の南郊外にある、パッラーディオが設計した ラ・ロトンダことヴィッラ・アルメリコ=ヴァルマラーナないしヴィッラ・アルメリコ=カプラ ではありますまいか。 |

|

||||||||||||||||||||

| ともあれ、主な舞台となったのは、ヴィチェンツァ市のずっと南東、むしろパドヴァの西に位置するヴィッラ・カヴァッリ・ルッリでした。前掲のインタヴューでフランコ・ネロは、 「廊下がたくさんあった」、 「迷路みたいな屋敷だった」、 「部屋も廊下もたくさんあって」、 「巨大だった」(約16分) と、感涙にむせぶほかない思い出を語っています。 |

|

||||||||||||||||||||

| 空き家になっていたのを主人公が買い取るという設定もあってか、映画の中では、屋内もほぼ空っぽの状態です。全てロケなのか、セットも混じっているのかはわかりませんが、往時の華やかなさまはどこにも見あたらない。壁を区切る太めの褐色の帯は、空間が何にも満たされていないことを強調するかのようです。 そればかりか、どこかにあるはずの主階段などは出てこず、主人公たちは本来使用人用であろう、狭い廊下や階段、小部屋などをもっぱら往き来するのが、古城映画としての本作品の面白いところでした。 |

|

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

3 『血みどろの入江』(1971)、『ヨーガ伯爵の復活』(1971)、『ザ・ショック』(1977) 戻って現代美術系の作品が顔を出す映画といえば、本サイトで取りあげたものなら、同じ1971年に公開された『血みどろの入江』と『ヨーガ伯爵の復活』が思いだされます(左下→こちらや、右下→そちら)。双方オプ・アート風の幾何学的抽象が飾られていました。後者ではヴァザルリらしき作品やアルバースの《正方形頌》の一点が見られます。 オプ・アートは1965年にニューヨークの近代美術館で開かれた『感応する眼』展前後から注目を集めたとのことですが、その余波がこれらの映画に映された室内にも反映していると見なせるのでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

|

『血みどろの入江』ではまた、白い曲面が何枚も波打つ彫刻らしきものも見られました(→あちら)。 | ||||||||||||||||||||

| 『血みどろの入江』と同じマリオ・バーヴァの監督作で、『ザ・ショック』(1977)の主な舞台となる家は、俳優のエンリコ・マリア・サレルノの持ち家で撮影されたとのことです。もとから飾ってあったのか、それとも撮影に当たって持ちこんだのかわかりませんが、いろいろな美術品が目に入ります。 暖炉の上には、細かな図柄はわからないのですが、画面を図式的に分割した額絵が見えます(左下→ここ)。中世のものか、あるいは南アジアあたりのものか。台所と裏側の階段の間に当たるのでしょうか、小部屋の壁には、下に近世風の風景画、その上に20世紀風の人物画が二段掛けしてありました(右下→そこ)。 |

|||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

| より現代的なものであれば、主人公の部屋の中、シャワー室を出たところには、赤から褐色系の固練りの絵具をペインティング・ナイフでなすりつけた、アンフォルメル風の画面が見られます(→あそこ)。 |  |

||||||||||||||||||||

| 家から出た多くはない場面の内、医院を訪ねると、院長の部屋や受付の壁に、金属でしょうか、銀色の薄い幾何学的形態を白い画面に、貼りつけた、レリーフ風の作品が何点か飾ってありました(→こなた)。 |  |

||||||||||||||||||||

4 『ファイブ・バンボーレ』(1970)より、カンディンスキーとミロなど 『血ぬられた墓標』(1960)の頁の「追補」でも記しましたが(→そなた)、 バーヴァの作品ではさらに、『フォー・タイムズ・ザット・ナイト』(1969)で、男性主人公の部屋、女性主人公とその母親の部屋に、現代美術が何点も飾られていたり、『ファイブ・バンボーレ』(1970)で、舞台となる孤島の別荘にミロやカンディンスキー他がかけてありました。怪奇映画ではありませんが、ここでは後者を見ておきましょう。 |

|||||||||||||||||||||

| この作品の舞台となる別荘の外観は、バーヴァによるかつての『白い肌に狂う鞭』(1963)同様(→そのあたり)、海辺の眺めにマット画を合成したものでした。他方屋内の場面は、 「その浜辺から遠くない、実在する、相似て見える浜辺の家」 で撮影されたという(Tim Lucas, Mario Bava. All the Colors of the Dark, 2007, p.819) (追補:→「怪奇城の肖像(幕間)」、また「同(後篇)」の頁、「同(完結篇)」の頁でも触れました)。 |

|

||||||||||||||||||||

| 右上の外観で、建物の右端で一階から二階へ、そして二階から屋上へあがる湾曲階段は残念ながら篇中では見られず、玄関附近の様子もわからずじまいですが、ともあれ一階は広い居間だか広間が中心になっているようです。 |  |

||||||||||||||||||||

| 居間の端に螺旋階段があります。上がった先の二階は何部屋かに分かれ、訪問者たちに割りあてられます。その周囲を取り巻くようにか、中央を突っ切ってか定かではありませんが、廊下が巡っています。左下の画面での奥が、螺旋階段を上がったところでした。この廊下を手前まで来ると、右下の場面の廊下に出ます。 |  |

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

| この他に台所と、一階なのか地下なのか、冷凍保存室が出てきます。冷凍室の手前では、二度折れ曲がる階段が上の階へつながっていました。 やはり元からあったのか撮影時に持ちこんだのかわかりませんが、『ザ・ショック』の場合以上に、この別荘には美術品が目白押しです。 |

|

||||||||||||||||||||

| まず、一階の居間の奥には大きく、ミロの作品が見えます。 図柄からして、現在はスコットランド国立近代美術館 Scottish National

Gallery of Modern Art, Edinburgh が所蔵する 《母性 Maternité (Maternity)》(1924、油彩・キャンヴァス、92.1x73.1cm) にほかなりますまい( Catalogue of the exhibition Joan Miró, The Museum of Modern Art, New York, 1993, p.120/cat.no.35, p.377。スコットランド国立美術館の公式サイトに図版とデータが掲載されています → 当該作品の頁 [ < National Galleries Scotland ]) |

|

||||||||||||||||||||

| 上掲1993年の回顧展図録には来歴も記されており、1991年にスコットランド国立近代美術館に収蔵される前は、1929年以来ロンドンのローランド・ペンローズ、その妻リー・ミラー=ペンローズ、二人の息子アントニー・ペンローズが所蔵していたとのことです(p.377)。ちなみに日本語版ウィキペディアの「ロジャー・ペンローズ」の頁によると(→あなた)、ローランド(1900-84)はかの物理学者(1931- :→「近代など(20世紀~)」の頁のここも参照)の叔父で画家、コレクターその他、シュルレアリスムを中心とする現代美術の振興に大きな役割を果たしました。リー・ミラー(1907-77)は写真家、アントニー(1947-

)も写真家とのことです。 『ファイブ・バンボーレ』の撮影はペンローズ家が所蔵していた時期に含まれるわけですが、映っているのは原寸大らしき複製なのでしょうか、それとももしや、実物なのでしょうか? |

|||||||||||||||||||||

| 同じ広間の、ミロに対して右脇でしょうか、カンディンスキーのものとおぼしき絵がかかっています。 |  |

||||||||||||||||||||

| 二階でしょうか、ガラス戸から出るバルコニーがある部屋にも、相似た作品が見られました。似ているけれど別の作品か、と思ったのですが、よくよく見ると現状(左下)から180度回転させれば(右下)、広間脇の絵と同じ図柄になります。木の額も縁よりで少し段差がある、同じもののように見えますが、これは確かではない。 |  |

||||||||||||||||||||

→ →  |

|||||||||||||||||||||

→ →  |

|||||||||||||||||||||

| そればかりではありません。今度は広間脇の絵を現状(上左)から右へ90度倒すと(上右)、グッゲンハイム美術館が所蔵する 《黒い四角形の中に Im schwarzen Viereck (In the Black Square)》(1923、油彩・キャンヴァス、97.5 x 93 cm) と一致するのでした(右)。 二階の絵であれば、現状(左下)から左へ90度回せば(右下)、原作と同じ向きになります。 |

カンディンスキー(1866-1944) 《黒い四角形の中に》 1923 |

||||||||||||||||||||

→ →  |

|||||||||||||||||||||

| グッゲンハイムの作品の来歴は今のところ不詳なのですが、ともあれ、 ・同じ図柄の額絵が2点あったのか、1点を二箇所の撮影場所で使い廻したのか。 原作では左下に小さく"K / 23"とサインされていますが、映画の画面からはそこまでわかりませんでした。 ・いずれにせよ絵の向きは、裏などに記された指示に従ったのか、意図して変えたのか、それとも気がつかなかったのか など、さらにこれらを組みあわせた可能性を想定することができるのでしょうが、答えは出てこない。 |

|||||||||||||||||||||

| たとえば『ラビリンス - 魔王の迷宮 -』(1986)の始めの方で、主人公の部屋にエッシャーの《相対性》(1953)が映るのですが、左へ90度倒してあるように見えました(→こっち)。 |  |

||||||||||||||||||||

| エッシャーの図柄は、映画本篇のクライマックスにおける空間を予告していました。その存在自体が重要な予兆をなしているわけです。それが横倒しになっていることに何か意味づけされているのかどうかはわかりません。あえて解釈するなら、未来において正されるべき、現在の顚倒した状態を暗示している、と深読みできなくもないかもしれません(追補:→完結篇の頁でも触れました)。 他方『ファイブ・バンボーレ』におけるカンディンスキーの画面の向きに、そうした意味を読みこむのは難しいような気がします。ミロや他の作品ともども、別荘の主の趣味や経済状態に応じた、インテリアの雰囲気の一翼を担っているというのがせいぜいではありますまいか。それとも別の何かを読みとれるのでしょうか (追補:→後篇の頁や、『戦慄怪奇ファイル コワすぎ! FILE-04 真相!トイレの花子さん』(2013)の頁の「附:鞠が跳ねる - 『草迷宮』(1979)、他より」でも触れました)。 話を戻すと、登場人物の中には画家もいました。台所で絵筆をふるっているところが見られます。なぜ台所で描いているのだろうと思いましたが(左下)、果物の静物に取り組んでいたのでした(右下)。 |

|||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

| 後の場面で画家とその夫の部屋が映された際、何点か重ねてあったのは彼女の作品ということでしょうか。右の画面で右端に見えるのは、台所での静物とは打って変わって、漫画風の女性の顔を描いた作品です。他にも髑髏を配した青い画面や人物を描いたものが見えます。 |  |

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

| また別の部屋には、やはり漫画風と形容できそうな女性像が壁にかけてあります(左上)。ただし画風は異なっているようで、よりポップなものだ、と思ったのですが、よくよく見ると、一つ上に引いた画家の部屋の場面で、左から二点目、少し奥に下がった画面(右上)と同じものらしいのでした。 もし仮に、同じ図柄の絵が二点あるとするよりは、一点の絵を、場所を換えて二度用いたととらえる方がありえそうだ、と考えてよいのであれば、先のカンディンスキーの場合も同様だった、と当てはめてよいものでしょうか? |

|||||||||||||||||||||

| さらに別の部屋、奥の壁、角の右手の壁に飾られた小品3点は、いずれも裸婦像でした。細かな点はわかりませんが、また別の作者のものでしょうか。 角の左手には幾何学的に分割された淡い色の抽象画が見えます。リチャード・ディーベンコーン(1922-93)の1968年あたり以後の作品*が連想されなくもありませんが、はなはだもって不確かです。 |

|

||||||||||||||||||||

| * 『ファイブ・バンボーレ』の製作時期以後の作品も含みますが(括弧内が制作年); 『リチャード ディーベンコーン』展図録、原美術館、1989、cat.nos.9(1972)-10(1980), 35-39(1980) など。 Edited by Janet Bishop and Katherine Rothkopf, Matisse / Diebenkorn, The Baltimore Museum of Art and the San Francisco Museum of Modern Art in association with DelMonico Books ・Prestel Munich, London, New York, 2016-17, p.149/plate 90(1968), p.151/plate 91(1970), p.153/plate 93(1970), p.155/plate 95(1972), p.157/plate 97(1975), p.159/plate 99(1976), p.161/plate 101(1978), p.163/plate 103(1976), p.164/plate 104(1980) など。 |

|||||||||||||||||||||

| 抽象系のものであれば、広間でミロの左の棚のさらに左の壁に、3点1組でしょうか、こちらはスペイン出身のルイス・フェイト(1929-2021)によるアンフォルメル的な作品などが連想されなくもありませんが、フェイトについては手もとにまとまった画集の類もなく、なおさらはなはだもって不確かです。 |  |

||||||||||||||||||||

| アンフォルメル風といえば、広間のまた別の一画には、大ぶりな赤、黒、白を対比させた画面が見られました。 Googleで画像検索すると、フェイトにも赤、黒、白で画面を組み立てた時期があるようですが、どうなのでしょう? 『ファイブ・バンボーレ』からの場面として上に挙げた4段目左、廊下の眺めで右端に少しかかっているのも、同じ画家によるものと思われます。 |

|

||||||||||||||||||||

| また同じ4段目右、廊下を先に進んだ眺めでは、右手前に、青地に輪郭付きの赤で幽霊じみた人体がいくつか配された画面が映っていました。 この別荘を飾る美術品は、現代美術系のものばかりではありません。広間でミロの左の棚最上段には、図柄はわかりませんが、ルネサンスのカッソーネの側面を飾っていそうな、横長の画面が見られました。その下および左の棚にも小彫像や時計、杯などが配されていますが、はっきりとは見えない。 先の4段目左の廊下の眺めの手前左には、プットー二体からなる群像があります。茶色いのは焼物なのでしょうか。アントニオ・ポッライウオーロの《ヘーラクレースとアンタイオス》(1475年頃)などに見られた、一人がもう一人を抱きあげる体勢が、ジャンボローニャの《サビニの掠奪》(1579年)において螺旋状にひねられる、そうした系譜を受け継いでいるようです。廊下の奥、右側にも相似た組みあわせの像が見えます。 |

|||||||||||||||||||||

| 他にもいろいろあるのですが、もう一点見当がついたかもしれないということで、二階の一室で、背の低い戸棚の上に飾ってあった額絵に触れておきましょう。やはり細かいところまで見えないのですが、人物の配置や配色、そして胸もとに首からかけたペンダントからして、ウフィッツィ美術館が所蔵するブロンズィーノの《ビア・ディ・コジモ・デ・メディチ》ではありますまいか。 |  |

||||||||||||||||||||

同じ作品は『影なき淫獣』(1973)でも見かけました(上→そっち、また完結篇の頁でも触れました)。イタリアでは馴染みのある絵と受けとめられているのでしょうか。 |

ブロンズィーノ 《ビア・ディ・コジモ・デ・メディチ》 1524頃 |

||||||||||||||||||||

エピローグ 『赤い影』(1973)の始めの方で、フランク・ステラの作品(1936- )に基づくとおぼしきポスターか何かが映ったりもしていました(→あっち)。他にもいろいろあることでしょうが、とりあえず出くわすことができたものということで、最後に『新ドラキュラ 悪魔の儀式』(1973)を挙げておきましょう(→『ドラキュラ'72』(1972)の頁でも触れました)。 |

|||||||||||||||||||||

| ピーター・クッシング(カッシング)扮するヴァン・ヘルシングがグループ企業の長デナムのオフィスを訪ねる場面です。むらのある茶色の地の中央に、白い裂け目が開き、その上を太い黒の線が交わりつつ走るという絵がかけてありました。アンス・アルトゥング(1904-1989)の1950年代あたりの作品*が連想されなくもありませんが、ますますはなはだもって不確かです。 |  |

||||||||||||||||||||

| ともあれ、ことさらに意味づけされているわけではないような気もしますが、ドラキュラ伯爵やヴァン・ヘルシングが根ざす古々しい世界と、現代的な企業との対比を表わす徴候の一つと見なすことくらいはできなくもないかもしれません。 * 『アルトゥング展』図録、愛知県美術館、1998、pp.92-103/cat.nos.72-88(1952~56)など 本題の後半に入るということで、現代美術系の作品が見られる映画を入口としてとりあげたのですが、例によって長くなってしまいました。この後はささっと済ませたいものですが、いったんページを閉じて、いつになるやら、続きを待つことにいたしましょう。 |

|||||||||||||||||||||

| → 「怪奇城の画廊(後篇) - 実在する美術品:壁画など」へ続く 2022/04/14 以後、随時修正・追補 |

|||||||||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > 怪奇城の画廊(前篇) > 怪奇城の画廊(中篇) > 怪奇城の画廊(幕間) - いわゆる現代美術など |