| < 怪奇城閑話 | ||||

怪奇城の肖像(前篇) - 絵の中の古城など

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

プロローグ(1) 前の勤め先が岡鹿之助の《廃墟》(1962)を所蔵していて、手短な解説を書いたことがありました; |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 35年近く前の原稿ということで、うひょひょひょひょといった感が打ち寄せてこずにはおらず、危うく攫われそうになってしまいますが、それはそれとして、 「第2回具象絵画ビエンナーレより+ミニ用語解説《カプリッチオ》+館蔵品から/表紙/裏表紙解説」、『友の会だより』、no.15, 1987.7.10 [ < 三重県立美術館のサイト] でも、「館蔵品から/表紙」とあるのは同じ作品です(裏表紙はエッシャーの《物見の塔》、1958)。図版は 『125の作品・三重県立美術館所蔵品』、三重県立美術館、1992、p.72 / no.56 『岡鹿之助展』図録、ブリヂストン美術館、2008、p.94 / cat.no.54 『終わりのむこうへ:廃墟の美術史』展図録、渋谷区立松濤美術館、2018-19、p.69 / cat.no.45 などに掲載されています。『廃墟の美術史』展図録には、 「本作ではフランス、ロワール地方の美しい村、ラヴァルダンに現存する中世の廃城を描いていると考えられる」(p.125) とありました。仏語版 ウィキペディアの Lavardin の頁(→こちら)中の"Culture locale et patrimoine"(「地方文化と遺産」)の項に"Château"(「城」)の節があり、そこからリンクして"Château de Lavardin"の頁も作られていました(→そちら)。また"chateau de lavardin"で画像検索しても、けっこう写真を見ることができます。岡鹿之助が描いた画面との対応もさることながら、写真だけ見ていてもけっこう面白そうな眺めでした。 他方、2008年の回顧展図録はモティーフごとに章分けされており、第7章が「群落と廃墟」、第8章が「城館と礼拝堂」でした。三重の作品は第7章の末尾に配されていますが、第9章「融合」にも同じ廃墟を描き込んだ作品が見られます(pp.108-109/cat.nos.64, 69)。第5章の「燈台」や第6章「発電所」も含めて、この画家にとってある種の建物を描くことが小さからぬ比重を占めていたわけです。 まるっきり憶えていないのですが、副題に惹かれて見に行ったのか、あるいは図録だけどこかで買ったのか、手もとには 『西村龍介展 森と城と水の詩情の世界』図録、東京・松屋銀座、大阪・大丸、名古屋・松坂屋本店、1983 がありました。副題にあるとおり、ヨーロッパの古城を描いた作品が少なくありません。 「点描風に見えるが、実際は色点を並べた技法ではなくて、むしろ鎌倉彫りの肌のように、色面に細密なひっかき技法で色面と画肌に独特の諧調を構成していくやり方」(植村鷹千代、「西村芸術の日本的詩情=『森と城と水の詩情の世界』展に際して」、上掲図録、扉から10頁目) と記されていました。日本画出身とのことですが、「ひっかき技法」は日本画だから油彩だからというわけではありますまい(ひっかきないし掻き落としは後にも少し出てきます)。いずれにせよ穏和な感触は岡鹿之助の作風に通じるところがあるようです。 プロローグ(2) 上の解説で用いた〈建築の肖像〉という呼び方は、たとえば、パノフスキーの『初期ネーデルラント絵画』で、ランブール兄弟の《ベリー公のいとも豪華なる時禱書》やヤン・ヴァン・エイクなどに関連して用いられていました("architectural portraits" ; Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting, 2 vols, (Icon Editions IN-2), Harper & Row, New York, Hagerstown, San Francisco, London, 1953 / 1971, vol.1: p.65, p.413/note 2 for p.137, p.449/note 3 for p.225)。用例は他にも多々あるのでしょう。 《ベリー公のいとも豪華なる時禱書》にはすぐ戻りますが、とまれ、今回のお題は怪奇映画などに登場する古城などの、廊下や隠し通路、階段、広間など屋内ではなく、外観です。その前振りとして、絵画類に描かれた城の類をほんの少しばかり見ていきたいと思います。何をもって城というか、定義にはあまりこだわりません。城それ自体というよりは、イメージとしての城といえましょうか。城郭都市も加え、また城とは呼べないものも少し出てくることになります。本題はヨーロッパのお城ですが、その前に一点だけ、日本の絵に出てきた城の姿を挙げておきましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

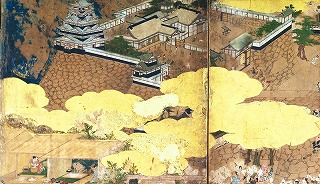

《築城図屛風》 江戸前期(慶長年間=1596~1615) * 画像の上でクリックすると、拡大画像とデータを載せた頁が表示されます。 以下同様。ただし映画から引いた画像は除く。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 名古屋市博物館が所蔵する《築城図屛風》で、縦が約56cm、六曲一隻の小型屛風です。詳しくは 『週刊 絵で知る日本史 22 築城図屛風・城絵図』(集英社ウィークリー・コレクション)、集英社、2011.4.7 を参照いただくとして、右に細部を載せた第2扇から第3扇の上部に石垣と天守、その右に本丸御殿が見られます。 それ以外の部分では、画面左端から右の工事現場へ向かって、下辺沿いに石材などを運ぶ人々、他方左上半などでは、築城に伴って成立した街の様子が、芝居や大道芸を交えて描きだされています。 |

細部(第2~第3扇上部) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『築城図屛風・城絵図』にはタイトルにある城絵図のコーナー(pp.24-25)とともに、ほんの2頁ではありますが「屛風絵篇」の項もあって(pp.26-27)、 《江戸図屛風》(国立歴史民俗博物館)中の江戸城 や、 《聚楽第図屛風》(三井記念美術館)の聚楽第を描いた部分 などが掲載されています。 この他、同じシリーズの24号で取りあげられた 《名護屋城図屛風》(佐賀県立名護屋城博物館) cf., 『週刊 絵で知る日本史 24 名護屋城図屛風・朝鮮軍陣図屛風』(集英社ウィークリー・コレクション)、集英社、2011.4.21 や、 《御所参内・聚楽第行幸図屛風》(上越市立総合博物館寄託) cf., 狩野博幸、『秀吉の御所参内・聚楽第行幸図屛風』、青幻舎、2010 といった作例が見られます。他にも多々あるのでしょう。なお〈城絵図〉については 『城絵図を読む よみがえる日本の城 26』(歴史群像シリーズ)、学習研究社、2006.1.23 また 矢守一彦、『都市図の歴史 日本編』、講談社、1974、第1部「都市図の発達」中の第1章「都市図屛風の世界」および第3章「城絵図と城下絵図」 などを参照ください。 このあたりははなはだ不案内につき、わずかながら作名を並べるにとどめますが、それはさておき、とりわけ日本の城というと、どうしても聳え立つ天守に目が引き寄せられてしまいがちです。高知城のように本丸御殿が現存する例は多くはないとのことですが、実際の政事や生活はそちらを舞台にしていました。であればなおのこと、『怪猫岡崎騒動』(1954)で天守について、 「このような所は、人の住む所ではございません」 と語った台詞が思いだされたりもします(→このあたり)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この作品ではそうした天守が幽閉、次いで封印の場として用いられます。化猫がいささか善玉化した映画全体のあり方とは別に、冒頭での天守最上階の窓へ空中から近づいては通り抜けるカメラの動きや、やはり天守最上階への階段のショットなどと相まって、天守の性格をうまく活かしていたように思われます。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ⅰ.15世紀、中世末期~初期ルネサンスより(1) さて、ヨーロッパの美術でお城を描いた例というと、いろいろあることでしょうが、個人的に思い浮かぶのはまず、ランブール兄弟による《ベリー公のいとも豪華なる時禱書》でした。〈月暦画〉部分だけとっても、《3月》から《4月》、《6月》から《10月》の各背景に、かなり目だつ形でお城が配されています。 先にふれたように、パノフスキーはこれらの作例を「建築の肖像」と呼びました。その場合本頁や岡鹿之助《廃墟》についての拙稿とは違い、モデルとの関係が含意されているようです。仏語版ウィキペディアの該当頁(→ここ)などを見ると、描かれた城のモデルがそれぞれ特定され、また下の方の" Interprétation de l'iconographie"(「図像の解釈」)の項には、"Les représentations architecturales"(「建築描写」)の節が設けられていました。そもそもパノフスキーの発言もここで見かけたものです(仏語では« portraits architecturaux »)。邦訳は一度読んだのですが、憶えていなかったのはいうまでもありません たとえば左下に載せたのは《7月》で、城壁が三角形をなすのはポワティエの城(現存せず)、右下の《キリストの誘惑》において、ゴシック風の装飾をまとい、仰角で前景に大きく描かれているのはムアン=シュル=イエーヴル Mehun-sur-Yèvre の城(現在は廃墟)だそうです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ランブール兄弟(1385頃-1416) 《ベリー公のいとも豪華なる時禱書》より 《7月》 1413-1416 |

同《キリストの誘惑》 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また《5月》と右に載せた《12月》では、森の木立越しに城の上部が突きでています。とりわけ《12月》における、方形の塔が間隔を置いて並列するさまは、下部が見えないだけに、いささか奇妙な感触をもたらしはしないでしょうか。こちらはヴァンセンヌの城でした。 |  同《12月》 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これらの城は、時に青みを帯びたりする、明るい灰白色で描かれていて、ピカピカした現役といった様子です。ところで Joanna Woods-Marsden, "Images of Castles in the Renaissance : Symbols of 'Signoria' / Symbols of Tyranny", Art Journal, vol.48 no.2, Summer 1989 は、15世紀のイタリアにおいて、支配階級に属する領主や発注者の意向を汲まねばならない画工たちが描いたものとは裏腹に、城というもののイメージは被支配層にとっては、圧政の象徴以外のなにものでもなかったと論じました。 「僣主は、異国人に劣らず自らの臣民に対する恐怖という危険がある場合、外国人に劣らず自らの人民に対し、おのが都市を要塞化しなければならない」 とアルベルティは述べているという(p.133)。 ピエロ・デッラ・フランチェスカによる《聖シジスモンドとシジスモンド・パンドルフォ・マラテスタ》(1451、左下)において、中央のリミニの君主、左側 の同名の守護聖人に対し、右側の円形パネルないし窓にはリミニの要塞が 「〈 として描きこまれています( p.133 / fig.7、右下)。円形の枠の下方には、 「リミニのカステルム・シスムンドゥム(シジスモンド城)、1446年」 と刻んである(マリリン・アロンバーグ・レーヴィン、諸川春樹訳、『岩波 世界の美術 ピエロ・デッラ・フランチェスカ』、岩波書店、2004、p.62、また pp.71-72)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ピエロ・デッラ・フランチェスカ(1412頃-1492) 《聖シジスモンドとシジスモンド・パンドルフォ・マラテスタ》 1451 |

細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| もとより時代や地域によって一律ではないでしょうし、被支配層の民衆といっても、一枚岩ではありますまい。そもそも被支配層による直接証言自体多く残されてはいないはずです。ただ、後でユベール・ロベールの作品に関して触れる、フランス革命時のバスティーユ襲撃を思えば、細かな経緯や実状とは別に、圧政の象徴としての城塞というイメージは、後々まである程度生きていたと見なせなくもないのかもしれません。『女ドラキュラ』(1936)において、城の窓に灯りがともった時の村人たちの反応が連想されたりもするのでした(→このあたり)。 Ⅱ.14/15世紀、中世末期~初期ルネサンスより(2) 話を戻すと、《ベリー公のいとも豪華なる時禱書》が生まれるためにはその土壌となる写本装飾の伝統が必要でした。 ジャン・メスキ、遠藤ゆかり訳、堀越孝一監修、『ヨーロッパ古城物語』(知の再発見双書 135)、創元社、2007 には、トリミングされた図版が多いとはいえ、お城を描いた作例が豊富に掲載されています。 ところで、《ベリー公のいとも豪華なる時禱書》の《7月》にせよ《キリストの誘惑》にせよ、大きさの尺度が飛躍していたり、城と周囲の事物が画面の上下に積み重ねられていたりと、透視画法/線遠近法的な空間の一貫性はいまだ定着していません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右に載せた作品もこの点では変わりません。ただランブール兄弟の画面は、その上で、線描や事物の配置、配色のどれをとっても、いかにも優美にして流麗です。形から形へ、色から色へ視線は流れるように誘導される。対するに右の作品では、ガチャガチャと角張った形や面が、途切れ途切れなまま、画面上に並べられているかのようです。 |  サッセッタ(1392頃-1450)あるいはアンブロージョ・ロレンツェッティ(1285-1348?)に帰属 《海に臨む街》 1400-1436 あるいは 1340頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| たとえば1987年に国立西洋美術館で開かれた『西洋の美術 その空間表現の流れ』展の図録には、 「制作者については多くの議論がある。この板絵とその対作品が1340年頃に描かれたということについてはほとんど誰もが同意している。制作者をアンブロージオ・ロレンツェッティとしたのは、彼が1338年から40年の間にシエナ市庁舎に描いたフレスコ画との様式比較に基づいてのことである。…(中略)…板絵がロレンツェッティ自身の手になるものか、あるいは工房作なのかはまだはっきりとしていないが、地理的な描写に杓子定規なところも見られ、後者ではないかとも思われる」(p.114/cat.no.29) とありました。ところが所蔵者であるシエナ国立絵画館のサイトを見ると、作者は同じシエナ派で、しかしほぼ1世紀後のサッセッタとされ、1400-36年の制作となっています。他方 キアーラ・フルゴーニ、谷古宇 尚訳、『ロレンツェッティ兄弟 シエナを飾る画家 イタリア・ルネサンスの巨匠たち 6』、東京書籍、1994 では、 「これらの板絵はアンブロージョ・ロレンツェッティのよく知られた非常に質の高い絵画的特徴を示しており、それゆえ、この作品がほぼ1世紀も後のものであり1423年から1426年ころにサッセッタ(1400頃-50年)によって制作された《アルテ・デッラ・ラーナ(羊毛業者組合)祭壇画》の断片であるとするゼーリの主張は退けられなければならない」(p.58 / 図66) とされていました。その後サッセッタ説が優勢になったのか、あるいは何か資料が出たのでしょうか? いずれの説を選ぶかによって制作年代も大きく動くのが難儀なところです。 なお「対作品」とか「これらの板絵」というのは、同じくシエナの国立絵画館が所蔵する、ほぼ同じ大きさの板絵《湖畔の城館》を指します(フルゴーニ、上掲書、p.58/図67)。呼び名通り城の絵ではありますが、ちょこっと小さく描かれているばかりでした。他方本作の主題は城というより城郭都市ないし城塞都市です。作者の詮議はおいても、『西洋の美術』展図録からの引用中でも言及された、アンブロージョ・ロレンツェッティによるシエナ市庁舎の《善政と悪政の図》(1338-39)で見られる、都市の景観と比較できましょう。 Ⅲ.15~16世紀、ドイツ・ルネサンスより(1) 右下に挙げたのはデューラーが北東イタリア、ガルダ湖の北にあるアルコの城を描いたものです。デューラーの水彩といえば、ともにウィーンのアルベルティーナ美術館が蔵する《兎》(1502)や《大きな草むら》(1503)の、細かく再現したという以上の、比類のない凝集度が思いだされます。ヴェルフリンは《兎》について、 「しかし素晴らしいのはその丹精ではなく、幾千もの部分を常に一つの全体印象の下へと統合する芸術的感情である」 と述べました(ハインリヒ・ヴェルフリン、永井繁樹・青山愛香訳、『アルブレヒト・デューラーの芸術』、中央公論美術出版、2008、p.141)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| より広い眺めを描いた本作では、紙の地色と薄緑、薄い褐色などが、景観のひろがりに散逸感を帯びさせつつ、やはり堅固な緊密感も失なってはいません。 |  デューラー(1470-1528) 《アルコの谷の眺め》 1495 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、岩山の頂上に、鋸歯型胸壁を戴く壁に囲まれた方形の塔が描かれています。そこから斜め右下へ壁が伸び、城の建物群につながっている。壁はさらに同じ高さで左へ続いています(左下)。城壁は下の方へつながり、岩山の麓、右には城郭都市があります(右下)。伊語版ウィキペディアの"Castello di Arco"の頁(→そこ)、また"castello di arco"で画像検索した写真を見ると、実際にこんな風に岩山の城があるのでした(追補:→「怪奇城の肖像(完結篇)」の頁でも触れました)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

細部 |

細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| こちらはアルコからさらに北東、トレントの町です。尖り屋根の塔の右奥に、尖頭アーチの並ぶ窓ないしヴェネツィア風のロッジアが見えます。これはブオンコンシーリョ城 Castello del Buonconsiglio のものでしょうか(→日本語版ウィキペディアの該当頁、またそこからリンクされた→公式サイト)。 |  デューラー 《トレントの城》 1495 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上の二点は写生に基づく水彩ですが、デューラーの作品の背景にはしばしば城ないし城郭都市が描きこまれています。油彩ならたとえば 《キリストの哀悼》(1500年頃、ミュンヘン、アルテ・ピナコテーク)、 《マギの礼拝》(1504年、ウフィッツィ)、 《 など、版画であれば 《海の驚異》(1497-98年頃)、 《聖エウスタキウス》(1501年頃)、 《騎士と死と悪魔》(1513年) などなどなど。ここでは右下の《聖アントニウス》を挙げておきましょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| パノフスキーはこの銅版画について次のように述べました; 「…(前略)…背景それ自体は、『キュビスムの』現象になっている。…(中略)…もっぱらそれは、角柱、立方体、角錐、円筒などのきちんとした求積法的固体からなり、結晶体の集まりを想起させるように、結合し、相互に絡み合っている」 (アーウィン・パノフスキー、中森義宗・清水忠訳、『アルブレヒト・デューラー - 生涯と芸術 -』、日貿出版社、1984、p.205)。 |

デューラー 《聖アントニウス》 1519 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「すでに読者は、『キュビスムの』という用語を今日の用語法に従って解釈することに対して警戒しているかもしれない」(同上) と、但し書きを入れることも忘れられてはいません。 それはさておき、先のシエナ派の《海に臨む街》の、寄木細工めいた小さな面の並列と比べてみるのも一興でしょうか。《海に臨む街》で都市の外縁が下にすぼまり、《聖アントニウス》では上にすぼまる山型をなすというだけではありません。前者での縦に長いいくつもの方形は、切り立った画面に一枚一枚貼りつけられたように見えます。だから画面が地面と垂直に立てられていても、重力の作用を感じさせない。 対するにデューラーの画面は、地面と垂直に立ちあげられてはいても、その画面と垂直に、つまり水平にひろがる地面の存在によっても枠取られています。だから個々の形態は画面とともに地面との関係の内に位置づけられる。それが重力の作用を感じさせるわけです。ただし同時に、各形態はエングレイヴィングの特性を最大限に活かした鋭利な硬質さによって象られています。物質からなる二次元の面として絵具を塗り被覆するのとは異なり、一次元の線が二次元の紙に刻みこむ鋭さ・硬質さは、透明感さえ帯びずにいません。パノフスキーが「結晶体」と形容したゆえんでしょう。形態の群れは、重力が支配する地面の上に配されつつ、それぞれに固有の堅さゆえ、天と地の間で宙吊りになったまま凝固しているのです。 ところで城郭都市の図像という点では、先に『日本編』を挙げた同じ著者による、 矢守一彦、『都市図の歴史 世界編』、講談社、1975 や ハワード・サールマン、福川裕一訳、『中世都市』、井上書院、1983 なども参照ください。 Ⅳ.16世紀、ドイツ・ルネサンスより(2) デューラーだけでなく、ルネサンス期のドイツの絵画には、しばしば城が描きこまれた例が見受けられます。イタリアやネーデルラントと比べて多いといえるかどうかまでは定かではないのですが。そちらの作例は後ほど少しだけ触れるとして、ドイツからはたとえば、クラーナハ(父)の画面奥の方でも、しばしば山頂の城が見られます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右に挙げたのはクラーナハと同じドーナウ派にくくられるヴォルフ・フーバーの風景素描です。手もとにある Edited by Jacquline & Maurice Guillaud, Altdorfer and Fantastic Realism in German Art, Rizzoli International Publication, 1985 では《城》(The Castle)とだけ題されていましたが(p.415 / no.301)、所蔵者であるバーゼル美術館のサイト中の"Sammlung Online"(→あそこ)を見ると、Burg Aggstein in der Wachau と画題が特定されていました。この城は独語版ウィキペディアでは"Burgruine Aggstein"として頁が設けられています(→こなた)。 |

ヴォルフ・フーバー(1480/85頃-1553) 《ヴァッハウ渓谷のアックシュタイン城》 1542 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| やはりドーナウ派に分類されるアルトドルファーの作品には、屋内の場合も含めて、興味深い建築描写が一度ならず登場します。左下の寓意図について エンツォ・オルランディ編、梅津忠雄・前田富士男訳、『アルトドルファー カラー版 世界の巨匠』、評論社、1980 は、 「ドイツとルネサンス・イタリアの要素を混ぜた空想的建築(城を思わせる)が全体を圧する」(p.74) と記しています。またこの画面では右寄り中景にも城、その奥に光を反射して輝く街並みが見られます(右下)。ずっと奥は海に開けた湾でしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

アルトドルファー(1480頃-1538) 《王侯のような豪奢さの結果得られた裕福さの寓意(高慢と乞食)》 1531 |

左図細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さらに際立つのが、右の《水浴のスザンナ》です。軍事施設としての城と見なせそうにないのは、一つに一階で、いくつものアーチの奥が建物の反対側まで見通せそうに描かれているためでしょう(右2段目の細部)。とても要害堅固とはいえますまい。 柱の中央などに濃褐色、屋根に青などを配しつつ、すかすかと開口部だらけの壁や柱の左右が明るい白系で彩られているのも、空の青や左側の緑と対比されて、バラバラになりかねない色彩構成を示しています。 大地の褐色は個々の事物を受けとめ、定位させます。黒は一切を呑みこんで溶かしてしまう。対するに白は、光を反射し、それ自体はどこともつかぬままに宙吊りにとどまる可能性を宿すと見なせるでしょうか(Cf., 拙稿、 「花嫁装束再び ─ ダニ・カラヴァン『斜線』の上を歩きながら - 『ダニ・カラヴァン』展(1995)より -」、『ひるういんど』、no.70、2001/2/28 [ < 三重県立美術館のサイト ])。 そんな白のありようが、画面を枠どる青と緑が寒色なのと相まって、この画面に奇妙な存在感をもたらしているのでしょう。柱等の濃褐色とともに、あちこちにぽつぽつと配された人物たちの暖色が、画面を落ち着かせるくさびの役割を果たしています。 他方柱等での微妙な凹凸は、画面を賑やかにするというか、騒がしいと形容したくなるほどです。一階の天井近くあたりの高さを目の位置にして、その上部は仰角で、下部は俯瞰する視角も、大きく旋回するような雲の動きと相まって、画面自体が観者の方へせりだすような動勢をもたらしています。 なお左奥には城ないし城砦都市が望まれます(右3段目の細部)。 |

アルトドルファー 《水浴するスザンナ》 1526  細部  細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ともあれここに描かれた建物は、城というよりやはり、楼閣とか望楼と呼びたくなるところです。 本サイトではお馴染み、「オペラ座の裏から(仮)」の頁(→そなた)で挙げたフレーデマン・デ・フリースが描いた建物に近いと見なせるかもしれません(左下)。 あるいはインドにおけるイスラーム建築、シカンドラのアクバル廟(1613年)や、同じくファテプル・シークリーの宮廷地区にある五層閣(パンチ・マハル、1570年)*、 また「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」の頁(→あなた)で挙げた中国の界画に描かれた楼閣などが連想されなくもない(右下)(追補:→「バルコニー、ヴェランダなど - 怪奇城の高い所(補遺)」の頁でも触れました)。 * 神谷武夫、『インド建築案内』、TOTO出版、1996、pp.115-116、p.124。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ハンス・フレーデマン・デ・フリース (1527- c.1606)&パウル・フレーデマンデ・フリース(1567-1617)/ディルク・デ・クヴァード・ヴァン・ラーヴェステイン(1565-1620) 《宮殿のある舞台装飾画(雅な場面と宴のある愛の園)》 597-98 |

夏永(旧伝:李昇、五代) 《岳陽楼図団扇》 元 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ⅴ.17世紀より(1) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アルトドルファーの画面で、主題であるスザンナの物語は下方に追いやられ、建物が主役の位置を占めていました。これは半世紀ほどくだって、モンス・デジデリオことフランソワ・ド・ノメないしノームによる同じ主題の作品でもまったく同様です(右)。後者は グスタフ・ルネ・ホッケの『迷宮としての世界 マニエリスム美術』の邦訳(種村季弘・矢上澄子訳、美術出版社、1966) で表紙のカラー図版に用いられ、記憶に刻まれた絵でもあります。 |

モンス・デジデリオことフランソワ・ド・ノメ(ノーム)(1592/93-1623以降) 《スザンナと長老たち》 17世紀前半 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本文中では、画家の他の作品を彩る不安や崩壊の相に対して、 「しかしまた、モンスには、〈たのしい〉-幸福な-あかるい夢の図もある。たとえば、『アルミーダの園』の、宝石みたいにお上品なお城の絵、いわば と記されていました。当時主題はタッソの叙事詩『エルサレム解放』(1581)に基づくものと見なされていたわけです。ホッケの原著は1957年刊で、邦訳の凡例には掲載図版に関し、 「原著掲載の『アルミーダの園』と構図、色調その他をまったく同じくし、より完成度の高い『スザンナと長老たち』を採用してある。両図のちがいは前掲左右の人物の有無だけである」(p.3) とあります。 Félix Sluys, Didier Barra et François de Nome dits Monsu Desiderio, (Le Cabinet fantastique), Éditions du Minotaure, Paris, 1961 によると両図は同じ一枚の絵で、右端のスザンナと左端の長老たちは洗浄の結果見えるようになったとのことです(p.74 / cat.no.40)。 ちなみに一つ目の引用文中での「マリノ」は詩人ジャンバッティスタ・マリーノ(1569-1625)。本書中でも頻繁に名が挙げられますが、また同じ著者による グスタフ・ルネ・ホッケ、種村季弘訳、『文学におけるマニエリスム Ⅰ』、現代思潮社、1977、pp.168-172 など も参照。 さて、《スザンナと長老たち》が「〈たのしい〉-幸福な-あかるい」と言えるかどうか、 「それほどに建物は軽やかに、まるでお菓子の城のように華やかに、なぜかぞっとするような美しさで、そこに建っている」 と谷川渥は述べます(谷川渥、『モンス・デジデリオ画集 ピナコテーカ・トレヴィル・シリーズ 1』、トレヴィル、1995、p.86.)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 城館の周りは、左上の空の一部を除き、暗がりに沈んでいます。城館の明るさと周囲の暗がりがくっきり分かれているため、城館はそれ自体で発光しているかのようです。暗さと明るさとの落差には、不穏さが宿らずにいません。 しかもその明るさをよく見ると、城館の表面を覆う装飾などは、現状の図版で見るかぎり、明るい黄色系の、流暢とはいいがたい、だから勢いを帯びて飛びだしてしまうことのない、細い線によって描きこまれています。細かな線による装飾を加える前は、左側奥に配された塔門のような状態だったのでしょう。 黄色系の線の明るさは、闇のひろがりに溶けこむことはなく、といって |

部分 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マルセル・ブリヨンは『幻想芸術』(坂崎乙郎訳、紀伊國屋書店、1968、原著は1961刊)で、モンスの技法について、 「博学なデジデリオ研究家フェリックス・スロイス」による「ラ・ヴィ・メディカル(1956年12月号)の彼の論文」(p.128) から引用しています。その一部を再引用すると; 「まず黒または同系の暗色で地塗りをする。その上からいろいろの色を塗り重ねて、ときどききわめて厚塗りの絵肌を作りあげる。彼はこの色層をビュランで削り落としてところどころ下塗りの黒をのぞかせたのであった。…(中略)…宮殿や建物の壁面はしばしば透明に近く、まるで軽快な材質から仕上がったかのようだし、建物は舞台装置に似て、白い彫像や飾りだけが壁龕や梁よりも重たげな材料で作られている。さらに奇抜なのはド・ノームの作品の多くには殆どといって良い位、白の飾りのみから組立てられた建造物がみとめられる点だろう。壁とはいわず、白い点描の構築というべきなのか。それとも不安定なレリーフ状の線、花飾りと彫像が黒の地塗りの上に一種のレースを編んでいるとみるべきか」(pp.128-129)。 ブリヨンが引用した箇所は、スリュイ(スロイス)による後のモノグラフィー Félix Sluys, Didier Barra et François de Nome dits Monsu Desiderio, ,op.cit., 1961 にも用いられました(p.25)。略した箇所で参照されていたドゥモンとルイ・レオーについては pp.11-12。参照先は《聖人の殉教》の頁の「Cf. の cf.」(→こちら)で挙げた Louis Demonts, "Trois tableaux de paysage fantaisiste au Musée du Louvre", Beaux-Arts, no.5, 1 mars 1924, pp.70-71 中の p.70 および Louis Réau, "L'Énigme de 《Monsù Desiderio》", Gazette des Beaux-Arts, XII, 1936, pp.242-251 中の p,242, p.250 掻き落とし=〈スグラッフィート〉・〈グラッタージュ〉については「怪奇城の画廊(幕間)」の頁でも触れました(→そのあたり)。 アルトドルファー、モンス・デジデリオ双方の《スザンナ》で、画題の人物は片隅に追いやられていました。これはやはり双方の《聖ゲオルギオス》でも同様です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アルトドルファーの《聖ゲオルギウス(ゲオルギオス)》(1510)は、やはりマルセル・ブリヨンの『幻想芸術』で、本文中に挿入されたカラー図版の1番目に用いられ(p.16 の左)、記憶に刻まれた絵でもあります。 「オットー・ベネッシュによれば、遙かな樹間の眺望は後世の加筆だというが、たしかにこの眺望は旺盛な葉むらの生命力と樹々の迷宮の虜となり、みる者のひとりびとりが陥っていくあの息づまるような状態を、弱めているのである。これもベネッシュの推測だが、アルトドルファーははじめこの木の間から抜けた眺望の個所に、構図的にはドラゴンの洞窟の入口を配していたのではなかろうか」(p.17) とブリヨンは記しています。 |

アルトドルファー 《聖ゲオルギウスの竜との闘い》 1510 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上で見たアルトドルファーの寓意図や《スザンナ》、モンスの《スザンナ》などで、画題の人物が小さく処理されている点については、建物を描くことが主眼であって、画題はそのための口実だと捉えることができます。しかし《聖ゲオルギウス》の場合はどうでしょうか?

建物には水平垂直の軸があり、それが画面を整理し、見るものの視線を誘導してくれます。対するに《聖ゲオルギウス》では、葉や幹、枝がむらがるばかりで、視線はどこにも行き着くことができない。木の間の眺望が当初どうであったかはさておき、辛うじて聖人とドラゴンが視線を繋ぎ止めてくれるわけです。少なくともタブローの圏内では、ポロックらのオールオーヴァな空間が大手を振るうまで、いまだ先は長い、とでも申せましょうか(装飾の領域ではまた異なります)。 ある意味で、怪獣映画において、怪獣の姿と、人間たちないしそれに相当する大きさの何かが同時に映るよう合成した場面が、怪獣の巨大さを感じさせるために必須なのと比べられるのではありますまいか(『宇宙大怪獣ドゴラ』(1964、監督:本多猪四郎)のような例外もあります)。 とすると逆に、《スザンナ》などにおける人物たちも、単なる付け足しではとどまらず、図像上という以上に、片隅に配されていることそれ自体が、構図・構造の点で何らかの機能を担わされていると見なせなくもないのかもしれません。 城の話から逸れてしまいましたが、モンスの《聖ゲオルギウス》に描かれた建物は城と見なしてよいでしょうか。この作品は 澁澤龍彦の『幻想の画廊から』(美術出版社、1967)に収録された「崩壊の画家モンス・デシデリオ」 で、記事冒頭を頁大で飾った図版として(p.140/図180)、記憶に刻まれた絵でもあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 《スザンナと長老たち》に比べて「〈たのしい〉-幸福な」と言えるかどうかはともかく、少なくとも文字通りの意味で画面は、より正確には空の部分は「あかるい」。また画面と平行する壁が大きな面積で、画面からさほど遠くない奥行き上の位置に配されている点も、安定感をもたらしています。 また空の青と左奥の円塔の明褐色は、補色である青と橙に近く、その対比がさらに、彫像の白と、壁や右手の柱の黒との不連続な明暗と掛けあわされて、かっちりと安定した構図に密かな生動感を宿らせているのでしょう。 左手の壁面で四層に重なってレリーフ状に並ぶ彫像群は、そもそも数が多すぎます。二つのフリーズ内におさまる小さめの彫像に対し、その上に配されたやや大きめの彫像は、とりわけ下から4つ目の層では、こぼれ落ちそうにも見えます。 また個々の彫像は、いずれも目鼻立ちを欠き、各部位ごとにぼてっとした厚めの白の絵具からなります。身体の部位は今にもばらばらに分解しかねません。 こうした彫像の群れが、安定感もあれば開放感も欠いてはいない構図や配色の画面に、落ち着かない気配を潜ませてはいるのではないでしょうか。 |

モンス・デジデリオことフランソワ・ド・ノメ(ノーム) 《聖ゲオルギウスの竜退治伝説のある幻想的建築》 1622  部分 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モンスの画面は、たとえば「四角錐と四つの球」の頁で挙げた《聖人の殉教》のように(→そちら)、褐色を基調にしたものが多いようです。その点では《スザンナ》も《ゲオルギウス》も、典型からずれているのかもしれません。他方右の作品は、黒ないし暗灰色が主調をなす系列に属します。全体を闇が浸す中、彫像や建造物の輪郭などを象る白ないし明灰色との対比は、どんなに暗くても褐色なら潜りこませたであろう柔らかみを欠き、ある種の悽愴感さえ帯びています。その中でほんの少し、前掲右寄りの四角錐とともに、これは崩れ落ちた建物の一部か彫像なのでしょうか、前景左右の何やら不定型なかたまりに黄褐色が配され、アクセントとして闇色と白系の色の対比をいっそう強めています。 |  モンス・デジデリオことフランソワ・ド・ノメ(ノーム) 《油釜に投じられた福音書記者聖ヨハネ》 17世紀前半 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ホッケは『迷宮としての世界』でこの作品に触れて、 「不意に訪れてくる静けさという点で、とりわけ無気味な作品であり、ここではもう〈夢〉と〈狂気〉との境界が消滅しはじめている」(p.292) と記しました。そもそもここで描かれている建造物群はいったいどうした性格のものなのでしょうか? 城と呼んでいいものかどうか、かなり覚束ないところです。 右端の また奥の並びのすぐ前の地面には、先ほどの黄褐色のものも含めて、何やら崩れ落ちた残骸のようなかたまりが随処に見えます。建造物群全体に崩壊の徴候が現われているのでしょうか。左上の黒雲を縁取る白っぽい雲が、いかにも何ごとかの兆しを告げるかのようです。 Ⅵ.15世紀、ルネサンス期のイタリアより モンス・デジデリオことフランソワ・ド・ノメは、ロレーヌ地方のメス出身ですが、主たる活動の場はナポリでした。ここでルネサンス期のイタリアに少しだけ戻りましょう。たとえば城郭都市なら ピエロ・デッラ・フランチェスカによるアレッツォのサン・フランチェスコ聖堂のための《聖十字架伝説》(1452-58頃)の内、《十字架の発見と検証》の画面左上の街景、 単体の城なら フィレンツェのパラッツォ・メディチ・リッカルディ礼拝堂のためのベノッツォ・ゴッツォリによる《マギの旅行》(1459)の内、《バルタザール》や《カスパール》の背景に描かれた城 などなど、作例には事欠きますまい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右に挙げたのはマンテーニャの《園での苦悩(ゲッセマネの祈り)》です。やや見上げるような視線の角度に乗って、右手前の大きく弧を描く道の曲線、左上がりになったキリストが祈る岩盤、その向こう、ユダに導かれた兵士たちの背後の地層の重なりなど、大地がジグザグに交差しつつうねって、後掲の岩山へと連鎖していきます。その中に城郭都市がはさまれているわけですが、都市自体、褶曲運動の結果として生じたように見えはしないでしょうか。 |  マンテーニャ(1431-1506) 《園での苦悩》 1455-56頃  部分 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同じマンテーニャのルーヴル版《聖セバスティアヌス》(左下)の背景では(右下)、 「廃墟と化した古代の建物が近世の建物と隣りあい、城をいただく岩山の麓に位置している」 (Niny Garavaglia, Tout l'œuvre peint de Mantegna, Paris, 1978, p.108/cat.no.56)。 引用中の「城 un château 」は単数ですが、画面を見ると岩壁は二段構えになっており、城も二つと数えていいでしょうか。奥行きの上では前後に位置しているのかもしれませんが、見かけの上では上下に積み重なっているのが面白いところです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

マンテーニャ 《聖セバスティアヌス》 1480 |

部分 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 姉か妹(どちらなのでしょう?)のニッコロシアと結婚したマンテーニャとは義理の兄弟で、またデューラーがヴェネツィアを訪れた際には交流を持った*ジョヴァンニ・ベッリーニの作品の背景には、一度ならず、高い塔や城壁を備えた城の姿が見られます; 《聖なる寓意》(1460、ウフィッツィ美術館、フィレンツェ)、 《荒野の聖フランチェスコ》(1475-80年頃、フリック・コレクション、ニューヨーク)、 《聖母子》(1485-90頃、アッカデミア・カッラーラ美術館、ベルガモ)、 《ムラーノの祭壇画(バルバリーゴ祭壇画)》(1488、サン・ピエトロ・マルティーレ聖堂、ムラーノ)、 《牧場の聖母》(1500-05、ナショナル・ギャラリー、ロンドン) など。 右に挙げたのは《ペーザロ祭壇画》中央パネルです。玉座の背に開いた開口部なのでしょうか、コスマーティ様式の装飾を連想させなくもない枠の向こうで、山裾に添って城壁が延び、上部がふくらんだ高い方塔が二基、それ以外も三基あります。《ムラーノの祭壇画》での城にも近い。 この画面以外でも、ジョヴァンニ・ベッリーニが描く城は形態の幾何学性が印象的です。色彩の諧調や光を宿した空気の遍満に意を尽くしながら、形の輪郭はくっきりしていて、色が単一の調子に帰入することなく複数性を保つ作風に応じてでもいるのでしょうか。 |

* 前川誠郎訳、『デューラー 自伝と書簡』(岩波文庫 青 571-2)、岩波書店、2009、pp.55-56:「ヴェネツィア通信 第2信(1506年2月7日)」。 ジョヴァンニ・ベッリーニ(1435-1516) 《ペーザロ祭壇画》中央パネル《聖母の戴冠》 1471-74頃  部分 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「オペラ座の裏から(仮)」の頁で触れたタルシーア(インタルシア)の街景図も挙げておきましょう(→あちら)。山裾に添った城壁や山頂の塔はベッリーニの《ペーザロ祭壇画》、うねる曲線はマンテーニャの《園での苦悩》、よくわからない地面の様子と不穏な空などはモンス・デジデリオ《福音書記者聖ヨハネ》に通じるといっては、牽強付会が過ぎるというものでしょうか。 画面全体が木片の質感と色味によって統一されているため、描かれた景観は積木めいた抽象性を帯びています。この点ではシエナ派の《海に臨む街》に感触は近い。 |

クリストフォロ・カノッツィ、通称クリストフォロ・ダ・レンディナーラ(1420頃-1490以前) 《街の眺め》 1484-88頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ⅶ.15世紀、ルネサンス期のネーデルラントより 同時期のネーデルラントではたとえば、ディルク・ボウツの《皇帝オットー3世の裁き》二作の内《無実の伯爵の刑罰》(左下)の背景で、右の丘の上の城館から城壁が左へ伸び、次いで鋸歯型胸壁を戴く円塔2基にはさまれて奥へ、また左へ折れて尖り屋根の塔にいたるさまが見られます(右下)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ディルク・ボウツ(1415頃-75) 《皇帝オットー3世の裁き》:《無実の伯爵の刑罰》 1473-75頃 |

部分 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同じ ボウツ(+フーゴー・ファン・デル・グース)の《聖ヒッポリュトスの殉教》三連祭壇画(1470年代、シント・サルヴァトール(サン=ソヴール)聖堂 La cathédrale Saint-Sauveur、ブルッヘ(ブリュージュ)) の右翼の背景にも、やはり丘の上らしき城が描かれています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右に載せたメムリンクの画面では、街のあちこちにキリスト受難の場面が描きこまれています。たとえば上端右寄りに磔刑、左端中央に最後の晩餐、その下にはゲッセマネの祈り、画面ほぼ中央に鞭打ち、右下に十字架の道行きといった次第です。 メムリンクには同様の構成による《聖母の七つの喜び》(1480、アルテ・ピナコテーク、ミュンヘン)もあります。これらの作品について前川久美子は次のように述べています; 「画中にエルサレムとその周辺あるいはそれを超えるより広い空間を設定し、起きた場所におおむね対応するようにキリストの生涯と受難の諸場面を位置づけている。別稿で論じたように、鑑賞者/信者は場面間の道あるいは通路ないし建物や市壁の間隙を通って順次それらを見てゆくことができる」(前川久美子、『巡礼としての絵画 メディチ宮のマギ礼拝堂とゴッツォリの語りの技法』、工作舎、2009、p.76)。 |

メムリンク(1430~40頃-1494) 《キリストの受難》 1470頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| すぐに続けて、 「これらの作品は構造的に、先述した同時代のエルサレム地図にきわめて近い」(同上) と記されます。先立つ「パレスティナ地図」(pp.69-75)の節で件の地図がとりあげられていました。この点では、〈宮曼荼羅〉や〈参詣曼荼羅〉と比べることができるかもしれません。ちなみに、 〈宮曼荼羅〉は「社殿と神域の景観描写に重点をおき、礼拝を目的として制作された」、 〈社寺参詣曼荼羅〉は「一社一寺の広い信仰圏や境域がとりいれられて、その全容、社殿の盛況が参詣者とともに描かれている」 (難波田徹、『古絵図 日本の美術 No.72』、文堂、1972、p.17)。 前者は「現在しられている限りでは、平安時代後期からはじまり、鎌倉・室町時代に及んでいるが」(p.19)、 後者は「室町時代末期から江戸時代初期にかけて成立する」(p.31)。また 「参詣曼荼羅とは、主として16世紀から17世紀にかけて、霊場(寺院・神社)への参詣誘致を目的として作成された宗教的な案内絵図をいう」 (下坂守、『参詣曼荼羅 日本の美術 No.331』、至文堂、1993、p.17)。 「怪奇城の図面」の頁でも触れましたが(→あのあたり)、地図・図面は同じ頁でとりあげた模型の問題にもつながります(→このあたり)。実際メムリンクの上の作品を見ていると、「津の築山遊具など」の頁で引きあいに出した(→そのあたり)、サンダーバードの秘密基地のプラモデルなどが連想されずにいないのでした。 メムリンクの画面に戻れば、複数の場面を配分し、仕切ることができるように、いくつもの建物とその開口部、町の広場や城壁が組みあわされていく。と同時に、町の体裁をなすには、直接物語に関わらない建物や街路も描きこまなければならない。とりわけ画面上半がそうした区域に当てられています。建物と建物の間には路地が、 「道あるいは通路ないし建物や市壁の間隙」 が開くことでしょう。あくまで各場面を組みこむという機能に奉仕しながら、町の描写は自律して成長しようとする、少なくともそんな可能性をはらんでいるのではありますまいか。 Ⅷ.17世紀より(2) 17世紀に戻りましょう。右下に載せたのはクロード・ロランの通称《魔法にかけられた城 The Enchanted Castle 》と呼ばれてきた絵です。 Michael Levey, "'The Enchanted Castle' by Claude : subject, significance and interpretation", The Burlington Magazine, no.1028, 1988.1 によると、この絵がアプレイウスの『黄金のろば』中に組みこまれたプシューケーとクピードーの物語の一場面を描いたものであることは、時を置かず、たとえばフィリッポ・バルディヌッチ(1625-96)の著書に記されていました(p.812 note 2)。ただフランソワ・ヴィヴァレとウィリアム・ウーレットによる銅版画化(1782年)に際して The Enchanted Castle と題され、その後流布するようになったのだという(p.812、また p.813 fig.2)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マイケル・リーヴィは描かれた建物に関し、 「半ば宮殿で半ば城」(p.812)、 「その『近代的な』翼は様式上、まぎれもなくローマ・バロックのもの」(p.817)、 「宮殿を作りあげる古いものと新しいものの際だった混淆は、クロードが描く通例の建物には見られない」(p.818)、 「城と宮殿、古代のものと近代のもの、部分的には田舎風のものと都会風のものの、特異な混ぜあわせ」(同上)、 「それが位置する岩から労なくして生い育ったかのようだ」(同上)、 「要塞化されながらも宮殿のようでもあり、古代を喚起しつつ、しかしまた優雅で最新版でもあり、すぐ手近にありつつ、接近できるか疑わしい(とりわけ、ポルティコなり他の入口がまったく示されていない)」(同上)、 「建築は古典古代固有の特徴を欠いており、諸モティーフの結びつきは無時間的な特質をもたらしている。そのため鑑賞者が建築を時期的ないし地理的に位置づけるのは困難だ。この無人の世界、そこではこんな建物を見出すこともできるわけだが、この世界は自然なものではない - 過去のものでも現在のものでもなく、真に魔術的な次元に現存している、そういう感じが強くする」(同上) 等と述べています。 |

クロード・ロラン(1600/04/05-1682) 《クピードーの宮殿の外にプシューケーがいる風景(魔法をかけられた城)》 1664  細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| リーヴィは論文の始めの方で、 「版画という媒介を通してこの絵は広く知られるようになり、その及ぼした呪縛は、最も名高いところでは、その創造的な効果という点で、キーツにおいて絶頂に至った」(p.812) と記していました。論文の最後の部分では(pp.818-820)、イギリスでの波紋として、ラスキン、リチャード・ウィルソン、レノルズ、アン・ラドクリフ、ハズリット(ヘイズリット)に触れた後、キーツを取りあげます。キーツが直接言及しているのは1818年3月25日付けのJ.H.レノルズ宛の手紙です。そこに書かれた詩の中に次のくだりがあります; 「きみも『魔法の城』は知っているよね。 木立に囲まれた湖岸の岩の上に 立っている。城をはじめどれも、ウルガンダの 剣の古い魔法のせいで震えているように見える」 (中村健二訳、『キーツ詩集』(岩波文庫 赤 265-4)、岩波書店、2016、「J.H.レノルズへ」、26行~29行、pp.416-417。 「魔法の城」の原語は"The Enchanted Castle".。そこへの訳註として、 「クロード・ロランの絵画『魔法の城』をもとに、キーツ自身の想像を加えたもの」(p.423註6) とあります。ちなみに「ウルガンダ」は 「15世紀スペインのロマンス『アマディス・デ・ガウラ』に登場する魔女」(同註7)。 リーヴィはこの書簡詩とともに、「ナイチンゲールによせるオード」(1819)にもクロードの絵が残した痕跡を読みとっています(p.820)。 Ⅸ.18世紀より 18世紀に進みましょう。カナレットことアントーニオ・カナルは、ヴェネツィアの 同様にといっていいものか、カナレットの甥で弟子・助手をつとめ、自身カナレットとも呼ばれた(『新潮世界美術辞典』(1985)では「カナレット」として項立てされていました;p.298)ベッロットは、やはりヴェネツィアの |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

カナレット(1697-1768) 《ウォリック城:東面を望む》 1752 |

ベッロット(1722 - 1780 ) 《北西から見たケーニヒシュタイン要塞》 1756-58 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マンテーニャの《聖セバスティアヌス》の背景に古代の廃墟が描かれていたり、モンス・デジデリオの《福音書記者聖ヨハネ》で神殿の一部のようにも見える建物群が崩壊の兆しを示していたりはしたものの、本頁では廃墟のイメージには焦点をあてずに来ました。神殿や寺院、教会なども扱っていません。ただベッロットの話が出たので、あまりに印象的な右の作品を挙げておきましょう。手もとにある Ettore Camesasca, L'opera completa del Bellotto, (Classici dell'Arte 78), Rizzoli Editore, Milano, 1974 でも表紙に部分図が使われていました。 |

ベッロット 《ドレスデンの聖十字架教会の廃墟》 1765 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「七年戦争(1756-63)のときにプロイセンの攻撃によって廃墟になった聖十字架教会のゴシックの塔を描いたもので、裏側(東側)から描かれた、と推定している。数多くのアーチ状の窓の残骸の精緻な描写は、『ギョッと』するほど写実的である」 (萩島哲、『バロック期の都市風景画を読む ベロットが描いたドレスデン、ビルナ、ケーニヒシュタインの景観』、九州大学出版会、2006、p.26)。 また谷川渥は、次のように述べています; 「廃墟と化した教会堂の崩れ落ちた石材の微視的な描写。人為的な破壊を対象とした作品だが、ここにも極度の即物性が、質料性への耽溺があるというほかはない」(「廃墟画の系譜」、『死都 NECROPOLIS』、トレヴィル、1995、p.91)。 塔の方形とその垂直性が保たれているだけに、切り落とされた断面が解剖で開かれた体腔めくさまや、足下の瓦礫の山におけるエントロピーの増大がいっそう強調されるのでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ベッロットの画面からは、『デモンズ3』(1989)のエピローグに出てくる、主たる舞台であった教会が崩壊した後の様子が連想されずにはいませんでした(右→ここ)。この部分はハンブルクの聖ニコライ教会址 Ehemalige Hauptkirche St. Nikolai で撮影されたとのことです。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本サイトに登場した廃墟としては、 ・『黒猫の棲む館』(1964)におけるノーフォークはスワファムのキャッスル・エイカー |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・『世にも怪奇な物語』第1話(1968)のフィニステール県モルレー郡のクレデールにあるケルゴナデアック城 Château de Kergournadec'h (Kergournadeac'h),

Cléder, Finistère (左下→あそこ)、 ・『エル・ゾンビ 落ち武者のえじき』(1972)でのマドリード州の西、ペラーヨス・デ・ラ・プレーサ市 Pelayos de la Presa にあるバルデイグレシアスのサンタ・マリーア・ラ・レアール修道院 Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias 址(右下→こっち) などと比べることもできるでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ユベール・ロベールの《ラ・ロシュ=ギュイヨン城の眺め》は『レクイエム』(1971)の頁で挙げました(左下→そっち)。セーヌ川越しに城館が眺められ、背後の丘の上に主塔が聳えています。映画の舞台となったのはこの主塔でした(右下→「(幕間)」の頁でも触れました)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ユベール・ロベール (1733-1808) 《ラ・ロシュ=ギュイヨン城の眺め》 1773-75頃 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 下に載せた二点はフランス北部、ノルマンディー、パリとルーアンの間というか、ラ・ロシュ=ギュイヨンとルーアンの間にあるガイヨンの城を描いたものです。左下はサンギーヌによって転写した上に同じサンギーヌで加筆したという素描。右下は視点を変えつつ同じ城を描いた油彩です。ルーアンの大司教区宮

Palais de L'archevêché の諸国の間 salle des États のために描かれた4点の大作《当地の絵

tableaux de place 》の内の1点で、1775年のサロンに出品されました (Catalogue de l'exposition Hubert Robert 1733-1808. Un peintre visionnaire, Musée du Louvre, Paris, 2016, pp.264-265 / cat.no.68、および p.318 / cat.no.91(左上の《ラ・ロシュ=ギュヨン城の眺め》の頁))。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ユベール・ロベール 《ガイヨン城の眺め》 1773-75頃 |

ユベール・ロベール 《ガイヨン城の眺め、ノルマンディー》 1775 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本語版ウィキペディアの「バスティーユ牢獄」の頁(→あっち)の内、「実態」の項に記された事情はさておき、先に Joanna Woods-Marsden の論文にからんで触れたように、バスティーユが当時持っていたイメージが、ロベールに右の作品を描かせたのでしょう。 上掲 Hubert Robert 1733-1808. Un peintre visionnaire (2016)には、 「今にも降りだしそうな空から浮かびあがる、大きさが過度なまでに誇張された要塞を、黄昏時の光が照らしている」(p.392) と記されていました。 |

ユベール・ロベール 《取り壊しの最初の日々におけるバスティーユ》 1789 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 下から見上げられ、中央の円塔から左右の壁が奥へ後退することで、城塞はせり出してくるような現前感をまとっています。城壁はアルトドルファーの《スザンナ》におけるようにスカスカで通気性満点でもなければ、モンス・デジデリオの《スザンナ》や《ゲオルギオス》でのように装飾に覆い尽くされてもいない。陽光の当たる部分と陰に入った部分とに分かれつつも、壁面全体が同じ褐色である点も、建物のドーンと一体化した塊量性を強めている。『恐怖の振子』(1961)などに登場する古城のイメージへつながるものを認めることができるかもしれません。この点は後篇の頁で見ていくことにしましょう(→そっちの2)。 とまれ、フランス革命が起きた1789年とともに、ウォルポールの『オトラント城』が公刊された1764年を、目安として挙げることができるでしょうか。エドマンド・バークの『崇高と美の観念の起源』が刊行された1757年を足してもよい。 ユベール・ロベールの作品から、事々しい雰囲気や感情表現を読みとることは概してできません。他方、『オトラント城』以前にすでに、イギリスでは建築周辺でゴシック復興は進行中でした。古典古代を範とする理念が、あらためて新古典主義として結晶化するかたわら、むしろその新古典主義をも一支流として含みこむような形で、ロマン主義が席捲しようとしていました。野蛮と見なされてきた〈ゴシック的なるもの〉も、おそらくはむしろ野蛮だからこそ、憧憬されるようになります。ゴシック・ロマンスやその血統である怪奇映画における古城のイメージは、ここで産み落とされたと見てよいでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ⅹ.19世紀より(1) 平明で晴朗なユベール・ロベールの画面とはうって変わって、いかにも大言壮語が怒濤の嵐となって逆巻くのがジョン・マーティンです。清々しいまでの仰々しさは、ギュスターヴ・ドレ(たとえば→「毎瞬生滅する讃仰天使の群れ/針の先で何体の天使が踊れるか」の頁)でも触れました。)などとともに、ハリウッドの大作映画的な想像力に流れこんでいるのではありますまいか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マーティンの場合建物の登場するしないは主題次第のようですが、いずれにしても創世記的ないし黙示録的な表情は変わりません。描きこまれる場合、たとえば右に掲げた《ベルシャザルの饗宴》については、 大瀧啓裕、『ジョン・マーティン画集 ピナコテーカ・トレビル・シリーズ 2』、1995、pp.90-93 で詳しく論じられています。 |

ジョン・マーティン 《ベルシャザルの饗宴》 1821 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

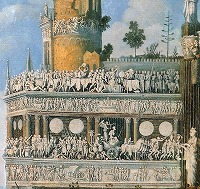

| なおこの画集には、配色や左上の稲妻の形状が異なるものの、 図柄はほぼ同じ図7(pp.14-15)と図8(pp.16-17)の2点が掲載されています(他に銅版画版;図30、p.76)。右はその図8。英語版ウィキペディアの該当頁(→こなた)には、やはり図柄はほぼ同じ、イェイル・センター・フォー・ブリティッシュ・ アート蔵の大きさが半分ほどの80x120.7cm版油彩の図版が掲載されていました。そこでは1821年に展示された作品は現在個人蔵とあったので、右上の図を載せておきます。 描かれているのは聖書の『ダニエル書』第5章の一場面で、レンブラントにも同じ主題の絵がありますが(1635、ナショナル・ギャラリー、ロンドン)、何より、光瀬龍の作品に何度か登場したことで脳裡に刻みつけられました。たとえば 『喪われた都市の記録』(ハヤカワ文庫 JA 74)、早川書房、1976、pp.292-293、 『宇宙のツァラトゥストラ』(角川文庫 緑 395-4)、角川書店、1978、pp.200-201、 また 『たそがれに還る』(ハヤカワ文庫JA 3)、早川書房、1973、p.277、第10章 の頭には、上記二作の該当箇所でも出てくるのですが、 「メネ、メネ、テケル、ウパルシンと」、 『ダニエル書』5-25に記された一文がエピグラフとして用いられています。他にもあったかもしれません(光瀬龍に関し→こちらも参照:「近代など(20世紀~) Ⅵ」の頁の「光瀬龍」の項)。 《ベルシャザルの饗宴》では、おそろしく巨大な宮殿ないし神殿をメインに、 「遠景の最上部には世界の七不思議とうたわれた空中庭園が広がり、画面中央の奥に階段式構造のベルスの神殿がそびえ、さらに後方にはバベルの塔が天をおびやかして屹立している」(大瀧啓裕、前掲書、p.90)。 マーティンの作品にはこうした建築の集合体としての都市がしばしば描かれ、前掲書に掲載されたもので、版画を除いても、 《ギデオンの上に止まれと太陽に命ずるヨシュア》(1816頃、英国ユナイテッド・グランド・ロッジ、図5) 《エジプト第七の災禍》(1824(?)、ボストン美術館、図11)、 《マルクス・クルティウス》(1827、水彩、レイング・アート・ギャラリー、図13)、 《ニネヴェの陥落》(1829、ヴィクトリア&アルバート美術館、図14) が挙げられます。他方単体の城を取りあげたものとしては、下の《吟唱詩人》がありました。 「トマス・グレイの頌詩を描いた」(同上、p.97) もので、 「エドワード一世は、ウェールズ人の抵抗運動を治めるため吟唱詩人を皆殺しにする。最後の一人となった吟唱詩人は王を呪って岩山から身を投げる」(p.100) とのことでした。邦訳は; グレイ、福原麟太郎訳、『墓畔の哀歌』(岩波文庫 赤 210-1)、岩波書店、1958、pp.51-64:「詩仙 - ピンダロス風頌詩」 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ジョン・マーティン(1789-1854) 《吟唱詩人》 1817 |

細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| H.J.ナイトハルト、相良憲一訳、『ドイツ・ロマン主義絵画 - フリードリヒとその周辺 -』、講談社、1984 p.144の訳注1でカール・フリードリヒ・レッシングについて、 「デュッセルドルフ派の代表的な歴史画家。写実主義とヒロイズムの折衷的画法で人気を集めた」 とあり、フリードリヒやルンゲに代表されるドイツ・ロマン主義の潮流には含められていないようです。 |

レッシング(1808-1880) 《岩山の城》 1828 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 他方 『ドイツ・ロマン派19世紀絵画展 ー フリードリヒからベックリンまで -』図録、大阪ナビオ美術館、1989 を見ると、レッシングの《アルンシュタイン修道院》(p.56/cat.no.29、p.102)に加えて、レッシングと親交のあったヨハン・ヴィルヘルム・シルマー(同上、p.161)による《ロマンチックな風景(アルテナールの城)》が掲載されていました。ロマン主義の流れにどっぷり浸かっているわけではなくても、こうした題材が好ましいものと受け入れられる風潮がひろまっていたのでしょう。 |

シルマー(1807-1863) 《ロマンチックな風景(アルテナールの城)》 1828 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

XI.19世紀より(2) ジョン・マーティンの《吟唱詩人》にせよレッシングの《岩山の城》やシルマーの《アルテナールの城》にせよ、急峻な地形にこそ立地していますが、昼間ということもあって、その姿は明快に描かれており、妖しげな気配をたたえるとは言えますまい。この点、ゴシック・ロマンスから怪奇映画へいたる系譜に似つかわしそうなのは、ユゴー描く城にほかなりません。「怪奇城の外濠 Ⅲ」のおまけ冒頭(→そちら)で左下の《十字架のある城》を載せたのも、ユゴーの城がかもしだす雰囲気ゆえです。先にヨーロッパの美術でお城を描いた例として個人的に思い浮かぶのは《ベリー公のいとも豪華なる時禱書》だと述べましたが、もう一つがユゴーの一連の素描なのでした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ユゴー(1802-1885) 《十字架のある城》 1850、額:1871 |

ユゴー 《二つの城》 1850 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 紙に薄く溶いた褐色の |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ユゴー 《三つの塔がある城のシルエット》(切り抜き絵) 1855 |

ユゴー 《三つの塔がある城のシルエット》(型紙) 1855 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上に挙げた二点のように紙を切り抜いて形を作り、形を抜いた方の紙をもう一枚の紙に重ね、インクをざっと塗ってから上の紙を外せば、手で描くのとは異なる輪郭をもったイメージが残ることでしょう。逆に形とその周囲にインクを塗って型紙を外せば、重ねてあった紙にはネガの形が浮かびあがるわけです。 そうして得られた形の外縁は、紙のひろがりに回収されない、非連続性をはらみます。といって、コラージュのように、紙のひろがりに別の何かを貼りつけるという、足し算方式とも異なる性質を帯びるはずです。 右に挙げた作品は、そうした作業で生まれたものの一つです。 |

ユゴー 《夜に照明された城》 1856 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 以上眺めてきたのは、たまたま目に留まった、わずかな例でしかありません。各時期各地域の典型と見なせるかどうかも覚束ないこと甚だしい。お城のイメージに焦点をあてるのであれば、神殿や教会、また街景の絵と比較する必要もあるはずです。見落としは数多というもおろかなほどあることでしょう。とはいえここは、いかにも怪奇映画に出てきそうなユゴーの古城に辿りついたところで、いったん筆を擱きたく思います。 ともあれここまでが前置きで、この後本題に入るつもりだったのですが、例によって長くなってしまいました。いったんページを閉じて、いつになるやら、続きを待つことにいたしましょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| → 「怪奇城の肖像(幕間) - 実在する古城など」へ続く 2022/07/31 以後、随時修正・追補 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > 怪奇城の肖像(前篇) - 絵の中の古城など |