| < 怪奇城閑話 | ||||

四角錐と四つの球 - 怪奇城の意匠より

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| プロローグ 『吸血鬼ドラキュラ』(1958)を見ていると、本筋に関わるような役割を果たすわけでもないのに、何やら気になるモノが映りこむ場面がいくつかあったということで、カッヘルオーフェン(陶製ストーヴ)と捻れ柱の頁を作りました。気になるといっても単に当方が知らなかっただけで、実のところ当たり前のことでしかないのではないかという気はいや増すばかりですが、そこは目を瞑って、次に移るとしましょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 当作品の頁でも記しましたが(→こちら)、ドラキュラ城の広間、上への階段と床とが接するところの向かって右に、台座の上に球をいくつかのせ、その上に細長いピラミッドだかオベリスク状の柱が天井近くまで伸びています。はっきりとは見えないのですが、後の場面からすると、天井には届いておらず、先端は平らになっているようです(追補: 石田一、『ハマー・ホラー写真集 VOL.1 ドラキュラ編』、2013、p.4 下段の写真に映っており、先端は小ピラミッドでした)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| ずいぶん大きなものですが、先細りになっているせいもあってか、幾本もある捻れ柱のようには目を留めさせなかったようです。垂直に立つ柱というものは、上昇と下降のヴェクトル双方を宿すとして、捻れ柱の場合、螺旋状の回転によってそれらをその場に滞留させようとすることになる。幾本もの捻れ柱ごとに文字通り捻れる動勢を、高く伸びあがるオベリスク状の柱が、屋台骨よろしく支え、また枠どる。捻れ柱が複数あるので、それに対抗するため、オベリスク状の柱にはあれだけの高さが必要だった。 そんな風に深読みすることもできなくはないかもしれないと思ったりするものの、実のところ捻れ柱軍団ばかりに目は引き寄せられ、このオベリスク状装飾が気になったのは、『吸血鬼ドラキュラ』よりむしろ、『そして誰もいなくなった』(1945)で出くわした時だったかと思います(→そちら)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 『吸血鬼ドラキュラ』におけるそれほど背が高くはなく、煉瓦か何かを積みあげて作られているように見えます。オベリスクというよりは、当該頁で呼んだようにのっぽのピラミッドといった感じでしょうか。ただこちらでは、裏口を出た両脇、庭のあちこち、屋敷の二階の窓かバルコニーあたりと、いずれも屋外にではあれ、あたかも『吸血鬼ドラキュラ』での捻れ柱に負けじとするかのごとく、いくつも出現するのでした。 1 オベリスクと台座の間 |

|||||||||||||||||||||||||||||

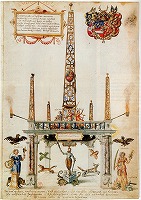

| 何か呼び名があるのでしょうか、今までのところ出くわさずじまいです。右に挙げたのはたまたま見かけたもので、その論文、 吉住磨子「第4章 絵は詩に似て - イエズス会の言葉とイメージ」(上村清雄監修解説、『知識のイコノグラフィア 文字・書籍・書斎 感覚のラビュリントス Ⅰ』、ありな書房、2011) によると、 「ボローニャの人文主義者アキッレ・ボッキによる」、「イタリアで出版された最初のエンブレム」(p.126) に掲載されたものとのことです。 |

アキッレ・ボッキ(1488-1562) 『シュンボルムの問題』1555(1557年版) シュンボルム XLVII * 画像をクリックすると、拡大画像とデータが表示されます。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 「エンブレムとは、銘文(inscriptio)、図絵(pictura)と寸鉄詩(epigramma)」という三つの要素から構成される形式のことである。エンブレムは一六世紀から一八世紀にかけてヨーロッパで大流行し」 たという(同上)。 Bと記された台座とAの四角錐の間に、ここではひしゃげているようですが、何かが四隅にはさまっています。寓意はともかく、こうしたモニュメントだか装飾物がボッキによる著作より前からあって、それを用いたと見なしてよいでしょうか。 台座との間にはさまった球だか何かを除けば、のっぽの四角錐はオベリスクを思わせずにいません。もともとの - 古代エジプトのオベリスクでは、 「形態はだいたい一定していて、いずれもピラミディオン pyramidion と称されるピラミッド形の先端をもつ正方形錐の長い石柱である」(佐原六郎、『世界の古塔』、1963、p.148) とのことですが、 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| ボッキのエンブレムでも右に挙げた『ヒュプネロートマキア・ポルフィリ』の挿絵でも、頂きに円だか球を載せています。後者ではさらに、もう一つ円だか球が上に配される(なお後者については、 フランチェスコ・コロンナ、大橋喜之訳、『ヒュプネロートマキア・ポリフィリ[全訳・ポリフィルス狂恋夢]』、八坂書房、2018、 p.41、p.217、p.386、p.395 の各挿図にまた別のオベリスクないしそれに類したものが描かれています。p.338 の挿図も参照)。 |

『ポリフィルス狂恋夢』への挿絵 1499、ヴェネツィア |

||||||||||||||||||||||||||||

| 先端に球をつけたオベリスクというのは、ティツィアーノの《マリアの宮詣で》(→あちら)やセルリオの《悲劇用の舞台背景》(→ここ)、ティントレットのやはり《マリアの宮詣で》(→そこ)でも見られました。ティツィアーノとセルリオの図像については、先行作例も含めて、 森本奈穂美、「ティツィアーノ作《マリアの神殿奉献》 - カリタス図像とオベリスクの意味について -」、『社会科学』、48巻3号、2018.11.30、pp.74-76:「5 オベリスク(ピラミッド)の意味」(< 同志社大学学術リポジトリ ] JaLC DOI : info:doi/10.14988/pa.2018.0000000353) を参照ください。 ちなみに、捻れ柱のところで、それが〈ソロモンの円柱〉と呼ばれるのは、ソロモンの神殿と関係があるとの伝説に由来するという話が出てきましたが、ここでも、オベリスクとサン・ピエトロ大聖堂、システィーナ礼拝堂とソロモンの神殿、そしてローマとヴェネツィアの重ねあわせが読みとれると指摘されていました。 また; 伊藤博明、「キルヒャーとオベリスク」、『19世紀学研究』、vol.9、2015.3;「[特集] アタナシウス・キルヒャー」 そこに挙げられた図1および図4に描かれたオベリスクは、球なのかどうか、本体と台座の間に何かをはさんでいます(ともに p.66、図1は本文 p.40 で、図4は pp.40-42 で言及);。 図1 1460年代のヴァティカンのオベリスク ジョヴァンニ・マルカノーヴァ『古代の遺物の集成』より ( Giovanni Marcanova (c.1414-1467), Collectio Antiquitatum, 1465 ) 図4 ヘルヴァルト・ヴァン・ホーヘンブルク『ヒエログリフ宝典』 fol.2 ( Johann Georg Herwart van Hohenburg (1533-1622), Thesaurus Hieroglyphicorum, c.1610 ) 追補:同じ著者による次の論考も参照(上掲論文を「改稿したもの」(p.239 註3)とのこと); 伊藤博明、「第1章 17世紀ローマのエジプトマニア - サンタ・マリア・ソプラ・ミネルヴァ広場のオベリスクをめぐって」、伊藤博明責任編集、『叡智のアルストピア オリエントから、そしてすべては、イタリアへ』(イタリア美術叢書Ⅵ)、ありな書房、2022、pp.9-62+註:pp.239-247 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| ティツィアーノが参考にしたという、ペルッツィの《マリアの神殿奉献》を右に載せておきましょう。やはり球を載せたオベリスクが、奥というか中景やや右寄りに、いやに目立つ形で描かれています。 |  ペルッツィ(1481-1536) 《マリアの神殿奉献》 1523-26 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 佐原六郎の上掲『世界の古塔』には、聖ピエトロ大寺院前庭広場に立つ「バチカーノ・オベリスク」について、 「先端には金属の大十字架を冠せしめ」 と記されていました(p.160)。伊語ウィキペディアの該当頁"Obelisco Vaticano"も参照ください。そこに掲載された写真を見ると、また、球ならぬ獅子の像が、おそらく四体、台座と本体の間にはさまっていることがわかります。 ちなみに、「オペラ座の裏から(仮)」の頁で挙げた、1645年にプチ・ブルボン宮大広間で開かれたオペラ『偽りの狂女』第二幕の舞台装置を描いた画面(→そこの2)、その右端にオベリスクが配されているのですが、本体と台座の間を獅子らしき像がつないでいます。パリのコンコルド広場にあるオベリスクには獅子の像はいませんでした。ヴァティカンのオベリスクか、やはり獅子をはさむアルルのオベリスクを手本にしたのか、あるいはさらに、それらを手本にした何かを手本にしたのでしょうか。 追補:コンコルド広場のオベリスクは1830年にエジプトから贈られたもので、1836年に現在の地に建てられたとのことです→仏語版ウィキペディアの該当頁参照。 アルルのオベリスクは4世紀に建てられたものですが、6世紀頃には倒壊、1676年、ルイ14世の治世化に場所を移して再建されたとのことです→仏語版ウィキペディアの該当頁参照。台座の獅子はブロンズ製で、1829年、アントワーヌ・ローラン・ダンタン Antoine Lauren Dantan (1798-1878→仏語版ウィキペディアの該当頁) によるもの。ただウィキペディアの上掲 Obélisque d'Arles の頁に掲載されたクロード=フランソワ・メネストリエ Claude-François Ménestrier (1631-1705→仏語版ウィキペディアの該当頁) の1689年の版画を見ると、この時点で本体と台座の間には獅子像がはさまれていました。 ヴァティカンのオベリスクは1586年に現在のサン・ピエトロ広場に建てられたものですが、伊語版ウィキペディアの該当頁に載っている、 マールテン・ファン・ヘームスケルク Maarten van Heemskerck (1498-1574)による1532年の素描 では、獅子像は少なくとも描きこまれていません。 なお、コンコルド広場のオベリスクは、もともとテーベ東岸のルクソール神殿にあった一対の内の一基だったわけですが、現地に残されたもう一基には、本体と台座の間、その前面に、4体の狒々か何かの像が並んでいます。 リチャード・H・ウィルキンソン、内田杉彦訳、『古代エジプト神殿大百科』、東洋書林、2002、p.8、p.54、p.168 に掲載された写真参照。 また マンフレート・ルルカー、山下圭一郎訳、『エジプト神話シンボル辞典』、大修館書店、1996、pp.9-10:「Ape サル」 の項によると、 「夜明けにサルがキーキー鳴くのは、太陽を賛美する行為と解釈された。絵画では、そのため、昇る太陽が前足を上げたヒヒによって迎えられる。太陽のエンブレムとして、しばしば、オベリスクには、こうした姿勢を取っているヒヒたちがいて、ヒヒたちは台座の土台のまわりに彫られている」(p.9) とのことです。ちなみに、 ユルギス・バルトルシャイティス、有田忠郎訳、『イシス探求 バルトルシャイティス著作集 3』、国書刊行会、1992 の口絵Ⅷとして、 『コロンナの日禱書』、伝ジュリオ・クロヴィオ作の口絵、1512年以後、マンチェスター、ジョン・ライランズ大学図書館蔵 が掲載されているのですが(本文 p.215 で言及)、右上の枠の部分にオベリスクが描きこまれています。図版が小さく判然としないのですが、本体と台座の間に、見えるだけで真っ黒なスフィンクスらしきものが二頭、はさまっていました。オベリスクについては、また、 西本真一、『ファラオの形象 エジプト建築調査ノート』(知の蔵書21)、淡交社、2002、「第Ⅳ章 キュービット尺をめぐって オベリスクとピラミッドの勾配の意味」 などを参照いただくとして、他方、コンコルド広場にオベリスクが移されたのが19世紀になってからであると知ったのは、 日本建築学会編、『空間要素 世界の建築・都市デザイン』、井上書院、2003、p.193 によってでした。そこでは1頁だけではありますが「オベリスク」の項が立てられ、さらに、 『庭園 虚構仕掛けのワンダーランド』、鹿島出版会、1984、「庭園舞台装置百科」 にも、半頁だけではありますが「オベリスク」の項が立てられていました(p.81)。古代エジプトでの文脈から離れてなお、オベリスクなるもの、なかなかに端倪すべからざるところではあるのでしょう。 追補の2:その後見る機会のあった Brian A. Curran, Anthony Grafton, Pamela O. Long, and Benjamin Weiss, Obelisk. A History, 2009 に、 「中世およびルネサンス期での、オベリスクをめぐる伝承の根強い主題」の一つとして、「オベリスクは獅子の像によって支えられているという観念」 があり、 「この観念がどのようにしてできあがったかはあきらかでない。この時点ではオベリスクの台座は、ほぼ確実に埋まっていたのだから。にもかかわらず(あるいはだからこそ)、獅子の支えという観念は広まった。この伝統については、1300年頃のあるフレスコに、視覚的表現の早い例を見出すことができる。…(中略)…この伝統はかくも力があったので、15世紀半ばに台座が掘りだされた後でさえ、実際のものであれ想像上のものであれ、オベリスクにまつわるプロジェクトのためのデザインに、この観念は顕著に姿を現わし続けた。この主題は1580年代に、一巡りして回帰してくることだろう。その時シクストゥス5世は、再設置されたヴァティカンのオベリスクに、一組のブロンズの獅子の支えを付与し、元のブロンズの玉縁を覆い隠したのである」(pp.65-66) とありました。また、西暦37か38年、ローマに到着したオベリスクは、 「一組4つからなるブロンズの玉縁によって、花崗岩の台座の上に据えられた」(p.44)。 「玉縁」としたのは astragals で、手もとの英和辞書では 「[[建]]玉縁、定規縁;…(中略)…[pl.]さいころ」 となっています。『新潮世界美術辞典』(新潮社、1985)の「玉縁」の項には、 「高さとほぼ同量だけ突出した、弧状の断面の小さな刳形。表面に塗装や彫刻を施すことがある」(p.898左段) とのことでした(同書 p.440 の「刳形」の項に模式図あり)。Obelisk. A History に掲載された図版には、本体と台座の間に、丸めた枕のようにも見える、何やらよくわからないものがはさまっている例(p.38、p.71、p.79、p.99、p.101、p.104、p.108、p.112、p.139、p.159、p.191)、方形(p.84、p.99)、獅子の像(p.66、p.105、p.133、p.140)、球(?、p.144)、鷲の像(p.192)、何もはさまっていないように見える例(p.92、p.188、p.191)などなどがあって、描かれた対象、状況、時代もいろいろなので、一緒くたにできるはずもないのですが、「玉縁」でいいのか、それとも複数形の「サイコロ」とするべきなのか、畢竟よくわからなかったことではありました。 その後、次の本に出くわしました; ラビブ・ハバシュ、吉村作治訳、『エジプトのオベリスク』、六興出版、1985 その p.13 には、 「カイロ近郊のゲベル・エル・アハマルには石切り場があるが、そこには前足を上げて礼拝するヒヒの間にオベリスクが立っている絵が残されている」 と述べられ、同頁に図2として小さくはあれ挿図が載っています。p.112 で、ラムセス二世によってルクソール神殿の塔門前に設置された、一対のオベリスクの内現存する一体について、 「柱身の正面と裏側にだけ巨大な台座の上に大きなヒヒの像が四体ある。ヒヒは前足を上げて太陽を礼拝している姿である」 として、p.114 に写真24が掲載されています。pp.115-116 および p.117/写真25も参照。 現在ローマ/ヴァティカンのサン・ピエトロ広場に据えられたオベリスクに関して、 「オベリスクは四匹の青銅で作られたカニの上に立っていた」(p.157)、 「しかし今日ではこのカニはオベリスクの隅々に配置された四匹のライオン像の陰に隠れてしまった」(同上) とのことです。 p.171 には写真39として、 「イスタンブールのアトメイダンにあるトトメス三世のオベリスク」 が載っており、本体と台座の間に四箇の方形がはさまれているように見えます。p.172 の写真40、p.174の写真41 も参照。 2 四角錐図もろもろ |

|||||||||||||||||||||||||||||

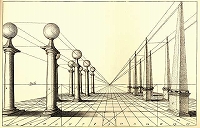

| とまれ獅子の像ならぬ球だか何だかが台座と本体の間にはさまったパターンに戻れば、右の挿図は本サイトでは「階段で怪談を」、「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」、「オペラ座の裏から(仮)」に続いて4度目となる、フレーデマン・デ・フリースの《透視画》中の一点、第2部1図です。向かって右に並ぶオベリスクの列はいずれも、台座との間にひしゃげた何かをはさんでいます。頂には縦長の楕円状のもの、その上に小さな円となる。左側の円柱の列が - 一番手前のものは視角のせいでひしゃげて見えるのか、断面が楕円になっていますが -、円だか球をいただいています。 |  フレーデマン・デ・フリース (1527- c.1606) 《透視画》 (1604-05)より II-1 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 同じく《透視画》から右の第2部22図は、急な角度の視角で大いにひしゃげつつ、三段になった回廊最上層に並ぶオベリスクの列が、球だか何かをはさんでいる。また外側の列は欄干の一部になっています。オベリスクだのピラミッドというより、 |

Ⅱ-22 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 上の二点ではオベリスクと柱の列、地面や床など以外のものが排された、抽象化された舞台が設定されていましたが、《透視画》中には、より現実に近い眺めを描いたものもあります。その内第2部9図では、玄関ポーチの向かい、左手の欄干の両端に、球をはさんだオベリスクが配されています。なお奥の建物の、二階の上の両端に、やはりオベリスクが見えます。球をはさんでいるかどうかはわからない。 |  Ⅱ-9 |

||||||||||||||||||||||||||||

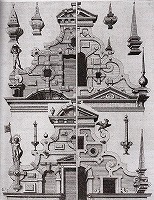

| 第2部12図では、正面の門前面から少し奥まって、左右に突きでた屋上だかバルコニーの両端、欄干の角に球をはさんだオベリスクだかピナクルが配されています。ちなみに一枚前の第2部11図は、同じ門を陰影や周囲を除いて、輪郭線だけで描いたものです。 |  Ⅱ-12 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 《透視画》以外のフレーデマンの作品でも、球か何かをはさんだオベリスクは見られました。右はやはり「オペラ座の裏から(仮)で登場いただいた油彩ですが(→あそこ)、右手の子供連れの女性、そのすぐ左奥にオベリスクが立っており、台座との間に金の球をはさんでいます(細部は→こっち)。 |  ハンス・フレーデマン・デ・フリース&パウル・フレーデマンデ・フリース(1567-1617)/ディルク・デ・クヴァード・ヴァン・ラーヴェステイン(1565-1620) 《宮殿のある舞台装飾画(雅な場面と宴のある愛の園)》 1597-98 |

||||||||||||||||||||||||||||

| ちなみに Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden, Hiermer Verlag München, 2002, pp.6-7 にもこの部分の拡大図が掲載されています。一応メモしておくと、同書からは本頁で挙げたもの以外に、p.148 / fig.22(p.132 に細部拡大図), p.223 / cat.no.43j, p.287 / cat.no.125, p.336 / cat.no.173, p.352 / cat.no.191, p.358 / cat.no.199, p.365 / cat.no.205c, p.132、また Pieter van Bronchorst の作として p.173/fig.22 などで、球をはさんだオベリスクを見ることができました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

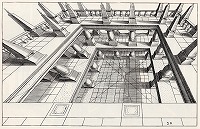

| 同書にはさらに、お祭りの行列用に設計された、仮設建造物の草案が載っていました。台上四隅と中央の背の高いオベリスクはいずれも、ひしゃげた丸味のあるものの上に配されています。 |  フレーデマン・デ・フリース 《オラニエ公ウィレム立像がある行列用の仮設建造物の草案》 1578 |

||||||||||||||||||||||||||||

| もう一つ、これは別の本で見かけたもので、建築細部の見本帖のようなものらしいのですが、ともあれ右に載せた部分の、さらに右下を見ると、オベリスクだかピナクルがありました。ただしここでは、オベリスクと台座の間に球体をはさむのではなく、台座自体の下に四つの球が配されていました。 |  フレーデマン・デ・フリース 《最初の書、ドーリス式およびイオーニア式の柱について》、フォリオE 1565 |

||||||||||||||||||||||||||||

| ことほどさようにフレーデマン・デ・.フリースにとって四つの球で浮かせたオベリスクはなじみあるものであって、引いてはヨーロッパの人間にとっても同断なのだと思われます。であれば『そして誰もいなくなった』や『吸血鬼ドラキュラ』に出てきたからといって、ことさらに異を唱えるに足りないことではあるのでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||

| こちらはフレーデマン・デ・フリースと大まかには同時期に活動したと見なせそうな、フォンテーヌブロー派の画家アントワーヌ・カロンの《季節の勝利》連作の一点です。右上遠景に見える神殿らしき建物を守護するかのように、すぐ前にオベリスクが二体立っています。このオベリスクは達磨落としよろしく、幾枚もの方形を積み重ねてできあがっているのですが、とまれ、双方台座との間に球をはさんでいるのでした。 |  アントワーヌ・カロン(1521-1599) 《夏の勝利》 1568-1570年頃 |

||||||||||||||||||||||||||||

| Jean Ehrmann, Antoine Caron. Peintre des fêtes et des massacres, Flammarioon, Paris, 1986 をぱらぱら繰ってみると、《夏の勝利》より少しサイズが小さい《春の勝利》(1568-70年頃)でも、画面ほぼ中央の遠景にオベリスクが立っており、やはり球の上にのっているようです(pp.109-110, pp.120-122 / pl.104-105)。 さらに、《カリアの女王アルテミシアの物語》のための素描の内、XV (p.61 / fig.34)、XXVIII (p.62 / fig.37)、XXXV (p.63 / fig.41)、LIII (p.70/fig.51)、および LXIII (p.74 / fig.59)に、また《アムピーオーン》(p.178 / fig.143)で、球にのったオベリスクが描きこまれていました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| また工房作ではありますが、《アモルの葬礼》の左上、見えるのは三体だけですが、建物の屋上のおそらくは四隅に配されたオベリスクが、台座との間に球をはさんでいるようです(細部は→こっちの2)。 |  アントワーヌ・カロンの工房 《アモルの葬礼》 1566年頃 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」の頁で挙げた《ヴランゲルシュランク》(→こっちの3)、その背面でも、半円状になった凹みの左右前面、それぞれ二本の円柱にはさまれて、四つの球にのったオベリスクが描かれていました。 |

アウグスブルクの工匠(16世紀後半活動) 木製装飾戸棚、いわゆる《ヴランゲルシュランク》(背面) 1566 |

||||||||||||||||||||||||||||

| モンス・デジデリオことフランソワ・ド・ノメないしノームの《聖人の殉教》で、画面左端の列柱と中央やや左寄りのクーポラの間に、斜め下から見られたような、いささか奇妙な角度でオベリスクが配されており、やはり四つの球にのっているようです(追補:→「怪奇城の肖像(前篇)」の頁でも触れました)。 |  モンス・デジデリオことフランソワ・ド・ノメ(ノーム)(1592/93-1623以降) 《聖人の殉教》 17世紀前半 |

||||||||||||||||||||||||||||

| ちなみに Maria Rosaria Nappi, François de Nomé e Didier Barra. L'enigma Monsù Desiderio, Jandi Sapi Editori, Milano, Roma, 1991 をぱらぱら繰ってみると、他に、 《羊の体を洗う池 Piscina probatica 》(p.187/cat.no.A 107)、 およびモンス・デジデリオという呼び名の由来であるディディエ・バッラの筆になるものとして、 《海に面した前廊 Portico sul mare 》(p.236/cat.no.C 14) でも、球にのったオベリスクが描かれていました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 右に挙げたのは『錬金術図像大全』に掲載されていたもので、画面下方、左右に俯瞰されたオベリスクを配しています。いずれも本体と台座の間に球を四つはさんでいます。 |  マイアー『秘中の秘』 1614 |

||||||||||||||||||||||||||||

| フランセス・イエイツの『薔薇十字の覚醒』でも取りあげられていたマイアーの (pp.114-115, 122-135)、また別の著書からの一点です。ボッキなどの〈エンブレム〉にも通じるところがあるのでしょう。門の上に三体オベリスクだかピナクルがのせられ、やはり台座との間に球を四つはさんでいます。 |  マイアー『逃げるアタランテ』 寓意画XXVII(鍵なくして哲学者の薔薇園に・・・〉 1618 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 探せば四つの球をはさんだオベリスクが描きこまれた類例もまだまだ見出せそうですが、ここはとりあえず、たまたま出くわせたものをメモだけしておきましょう; フェリペ二世のアントウェルペン入市式の仮設凱旋門、1549年 京谷啓徳、『凱旋門と活人画の風俗史 儚きスペクタクルの力』、p.28/図1-16 レナード・ディッグズおよびトマス・ディッグズ『測量大全』1571年刊より イエイツ、『世界劇場』、p.65/図5c アンリ四世のリヨン入市式、1595年 京谷啓徳、『凱旋門と活人画の風俗史 儚きスペクタクルの力』、p.28/図1-14 《人生の劇場寓意図》 J.J.ボァサール『人生の劇場』、テオドール・ド・ブリー彫版、メッツ、1596年刊より イエイツ、『世界劇場』、p.207/図26 アンリ四世のルーアン入城のおりに建てられたオベリスク、1596年 ロイ・ストロング、『ルネサンスの祝祭 王権と芸術』(上)、p.58/図11 ジェイムズ一世のロンドン入城、1604年、記念門 ロイ・ストロング、『ルネサンスの祝祭 王権と芸術』(上)、p.159/図53 《オッペンハイムの凱旋門》、1613年。デザインと彫版はヨハン・テオドール・ド・ブリー。『旅行記』、ハイデルベルク、1613年より イエイツ、『薔薇十字の覚醒』、図版頁、図2 《エホバの翼の下で》、テオフィルス・シュヴァイクハルト『薔薇十字の賢明な鏡』、1618年、タイトルページ イエイツ、『薔薇十字の覚醒』、図版頁、図15(b) ロバート・フラッド、『両宇宙誌=小宇宙技術誌』、1620年?、p.47 ジョスリン・ゴドウィン、『交響するイコン フラッドの神聖宇宙誌』、pp.262-263/図113 Matthäus Merian the Elder, The Garden of Burgermeister Schwind, c.1641 Lucia Impelluso, translated by Stephen Sartarelli, Gardens in Art, (A Guide to Imagery), The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2007, p.197 以上はとりあえず現時点で見かける機会のあったもの以上ではありませんが、ともあれここでは、実景に基づく作品を一点挙げて、いったん打ち止めとします。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 右に挙げたのは、ローマのクイリナーレにあるアックワ・フェリーチェことフェリーチェ水道ないしフェリクス水道の泉、モーゼの噴水周辺を描いた、ピラネージの《ローマの景色》中の一点です。画面の中央右寄り、向かって右側から捉えられたモーゼの噴水のファサード、その左右上端に球をいただくオベリスクだかピナクルが配され、双方ひしゃげた球状の何かを台座との間にはさんでいます。 |  ピラネージ 《アックワ・フェリーチェ城の景色》(《ローマの景色》より) 1751 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 日本語ウィキペディアの「フェリクス水道の泉」の頁(→そっち)に掲載された写真を拡大表示してみると、地面から見上げた視角なのではっきりしないものの、実物の方もオベリスクと台座の間に何かはさんでいるようではあるのでした。 Georgina Masson, Italian Gardens, (The World of Art Library: Architecture), Thames and Hudson, London, 1961/1966 をパラパラ繰ってみると、やはり四つの球にのるオベリスクの実物が映った写真が掲載されていましたので、例によってメモしておくと; pp.217-219/pl.121-123 Giardino Buonaccorsi, Potenza Picena ブオナッコルシ庭園、ポテンツァ・ピチェーナ(マルケ州マチェラータ県) p.266/pl.150-151 Isola Bella, Lago Maggiore ベッラ島の庭園、マッジョーレ湖西岸 次の写真で建物の屋上に並ぶオベリスクもそうなのでしょうか; p.259/pl.146 Villa Arese, Lainate ヴィッラ・アレーゼ、ライナーテ(ロンバルディア州ミラノ県) また、 パリ近郊のマルメゾン城 Château de Marmaison 橘川芯、監修:木村俊幸、写真協力:芳賀ライブラリー、『ヨーロッパの屋敷・庭園・貴族の館 背景資料ブックス 1』、グラフィック社、2011、pp.58-59 なお、たまたま出くわしたのですが、 マイケル・フリード、伊藤亜紗訳、『没入と演劇性 ディドロの時代の絵画と観者』、水声社、2020 に、ダヴィッドの《ベリサリウス》(1781)について論じる中で、 「オベリスクの伝統的な機能には、特定の場所を実体化することも含まれていた」(p.248) と、また少し後で、 「オベリスク - 示唆しておいたように、現実の観者に対して立つ位置を定める役割を果たす物体だ」(p.250) というくだりのあったことを、忘れる前にメモしておきます。 3 四角錐と四つの球 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 映画の話に戻るとしましょう。『そして誰もいなくなった』に先だっては、『魔の家』(1932)で、階段の欄干にはさまざまな装飾がのっているのですが、その内の一種がオベリスクでした(→あっち)。はっきりとは見えないのですが、後の場面からすると、台座との間には四つの球をはさんでいるようです。またここでの台座は、中空を開いた四本の柱からなっていました。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『レベッカ』(1940)で、広間奥の階段の欄干の各角ごとに、オベリスクがのせられていました(→あちら)。球をいただき、台座との間には四つの球をはさんでいる。またここでの台座は、『魔の家』のそれと同様、中空を開いた門型でした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『不死の怪物』(1942)でも、広間の階段の欄干、その角ごとにオベリスクが据えられています(→ここや、そこ)。四つの球の上にのり、台座が門状なのも同じですが、こちらは上に頂くものが球ではないようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 門型とはいささかこじつけるなら、中空の部分に虚の球なり立方体を潜ませていると見なすこともできなくはないかもしれません。そもそも球であれ立方体、それ以外の何かが台座との間にはさまれることで、先尖りの本体には軽快さが付与されます。これは、上に尖ることで、上方への動勢をはらまずにいないという四角錐のあり方を補強することになるのでしょう。と同時に、球などによって浮かされた本体は、逆に、上方へと溶け入りきることをはばまれ、宙吊りで浮いた状態のままに、形としてその場に留まることになる、と解することはできるでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 下って『ジャックと悪魔の国』(1962)では、王城の中庭へ降りる階段の各所に配された柱の上に、石製ということらしきオベリスクが、台座との間に四つの球をはさんでいました(→あそこ)。頂には球をのせています。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『吸血鬼ドラキュラ』に戻ると、そこで見られたオベリスクとおそらくは同じものが、『吸血鬼ドラキュラの花嫁』(1960)にも登場します(→こっち。また→そっちや、あっち)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| この作品ではさらに、別の場面で二台のオベリスクらしきものが映ります。やはり台座と本体の間に四つの球がはさまれている(→こなた)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 他方、また別の場面では、欄干の上に小型のオベリスクというよりはピラミッドが配されていました。台座と欄干の間には隙間があるのですが、球をはさんでいるかどうかは定かではありません(→そなた)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 小型ののっぽピラミッドは、先立つ『バスカヴィル家の犬』(1959)で既に登場していました。こちらは頂きに球をのせ、欄干のと間の脚は方形のように見えます(→あなた)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| もう一つ遡って、『吸血鬼ドラキュラ』に先立つ『フランケンシュタインの逆襲』(1957)では、階段の欄干随処にやはりオベリスク状の装飾が配されていましたが、球などをはさむことなく、いったんすぼまって柱につながります。先端はピラミディオン状をなし、その点では本来のオベリスクに近いといえるかもしれません(→こちら)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 同じくハマー・フィルムの『吸血鬼の接吻』(1963)では、城の玄関の向かいにオベリスクが立てられています。先端はピラミディオン状で、やはり四つの球をはさんでいるわけではないのですが、こちらは下の方に翼がついていました。見本になったものがあるのでしょうか(→そちら)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『凶人ドラキュラ』(1966)でも、城の玄関の向かいにオベリスクが立てられています(→あちら)。今回は二本ずつ二組で、本体と台座の間は不詳。先端もどうなっているか当初よく見えないのですが、結末近くに、『吸血鬼ドラキュラの花嫁』以来お馴染みのドラゴン型装飾をのせていることがわかります(→あちらの2。追補:→「怪奇城の肖像(完結篇)」の頁でも触れました)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『回転』(1961)の舞台となる屋敷内には、居間での壁から離れた細い、だから重さを支える機能はないであろう柱をはじめとして、何かと装飾が豊かです。その一つが階段の親柱の上の飾りで、やはりのっぽピラミッドだかオベリスクだか小尖塔だかが椀状の半球にのせられ、それがさらに、低い四角錐の上に配されるというものでした(たとえば→あちらの3)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| はっきり見えないのですが、二階の主階段附近では、同じ椀のせオベリスクが、いくつか節目のある柱の上で高く差しあげられているようです(→あちらの4)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 他方、屋外へ出ると、壁沿いのテラス、その庭側の欄干の上に、四つの球にのせられたのっぽピラミッドだかオベリスクがありました。しかもここでは二段重ねになっています。本体だけでなく四つの球も二段重なっている(→あちらの5や、またあちらの6)。こうしたお手本がどこかに実在するのでしょうか? |  |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

4 階段欄干のフィニアル まだまだ類例はありそうですが、とりあえず気がついたのはこのくらいでした。どこかで出くわすのを今後の楽しみとしましょう。 ところで上に挙げただけでも、フレーデマン・デ・フリースやピラネージの画面も含めると、屋外に置かれたもの屋内のもの、庭園や建物の屋上と、配置場所はいろいろでした。他方、階段の欄干に配された装飾は、オベリスク以外にもいろいろ変化があります。最後にそうした例をいくつか見て、比べてみるための材料としておきたく思います。 追補:「拳葉飾りとアーチ」の頁で触れたように(→あちらの5)、〈フィニアル〉というのは通例、 「西洋建築の尖頂装飾k。ピナクルやペディメントの頂点にとりつけられる装飾・頂華ともいう」(『新潮世界美術辞典』、新潮社、1985、p.1233 右段) を指すようなのですが、 トレヴァー・ヨーク、村上リコ訳、『図説 英国のインテリア史』、マール社、2016 では、階段親柱の 「てっぺんに飾りたてた頂部装飾(フィニアル)をつけることも多い」(p.77) ともありました。ちなみに、 「柱の上に乗ったドングリの形の頂部装飾(フィニアル)は、エリザベス時代末期とジャコビアン時代に人気を集めた」(p.8/図1.5)、 さらに、「第2章 王政復古様式とアン女王様式 1660-1720」で、 「親柱には、しばしば頂部装飾(フィニアル)と呼ばれる飾りがてっぺんに乗っていた。時にこれは、上のフロアの階段から吊り下がる垂れ飾り(ペンダント)とそろえたデザインになっていた」(p.15)。 ちなみに、屋根などにおける〈フィニアル〉と比較できそうなものとして、 近藤豊、『古建築の細部意匠』、1967/1972、pp.194-201、p.144=写真頁22:「22 露盤宝珠・相輪」、 また階段でないものが多いのですが、親柱上の〈フィニアル〉に対しては、 同書、pp.224-229、p.212=写真頁26、「26 高欄」 に出てくる擬宝珠等を参照ください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 『偉大なるアンバーソン家の人々』(1942)では、重要な舞台となる階段の欄干から上に向かう細い柱は、ずいぶん長く伸びあがり、上の階の張りだしたところへつながっているように見えました(→こっち)。途中、何箇所かで節目のようにふくらんでいます。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 同じものは『偉大なるアンバーソン家の人々』のセットを用いたという、『キャット・ピープル』(1942)でも見かけられました(→そっち)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『呪われた城』(1946)で、やはり広間の階段の欄干には、直径や厚みが変化する曲面がいくつか重ねられた装飾が配されています(→あっち)。台座は中空を明けた四本の柱からなる門型ですが、ここでは上から下へすぼまっていました。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『姦婦の生き埋葬』(1962)で、屋敷の一階広間と二階をつなぐ階段の欄干の親柱には、オベリスクないしピラミッド状装飾を二種類見ることができます。やや小さめの一種は、通常の四角錐で、欄干との間はすぼまっている。球等をはさんではいないようです。やや大きめのもう一つは、四本の稜線ないし骨組みからなります。頂には二重の円盤をはさんで小ピラミッドをのせ、他方腰あたりに帯が巻かれ、球だか長球が四方に一つずつ埋めこまれているというものでした(→こなた)。あたかもオベリスクないしピラミッドという形態を理念の次元で解体・再結合させたかのよう、とでも見なせるでしょうか。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 『襲い狂う呪い』(1965)では、やはり下すぼまりの、しかし閉じた形が台座をなし、その上には坐る獣なのか、よくわからないのですが、何やら具象的なイメージらしきものが配されている(→そなた)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 伊勢、二見浦の賓日館で、 「玄関を入ってすぐ右手の階段の左側親柱には、地元の彫刻家・ ことが連想されたりもします(追補:→「怪奇城の肖像(幕間)」の頁でも触れました)。 浮かせたオベリスクも含めて、映画のセットに用いられたこれらの装飾には、そのままの形か、改変が加えられているかはさておき、元になった手本があるのではないかと思われます。いつもながら勉強不足のため、そういった元ネタの歴史はわからないでいるのですが、いずれということでここはいったん筆を擱きたく思うのでした(→「津の築山遊具など」の頁でも触れました。また「『Meigaを探せ!』より、他」中の「『ヘル・レイザー』 1987 『ヘルレイザー2』 1988 『ヘルレイザー3』 1992 『ヘルレイザー4』 1996」の頁→あなた、同じく『虹男』(1949)の頁→あなたの2)。 追補:比較すべき平行例について; 藤澤典彦、「擬宝珠と結界 - その根源 -」、『論集 空間と結界 大阪大谷大学歴史文化学科調査研究報告書第3冊』、3号、2023.3.30、pp.155-180 「 < 大阪大家に大学機関リポジトリ 」 →こちらでも挙げました;「仏教 Ⅱ」の頁の「iii. 華厳経、蓮華蔵世界、華厳教学など」の項の末尾辺り 追補:オベリスク、キルクス、メタエ といったそばから閑話の閑話、余談の余談です。先に触れた Brian A. Curran, Anthony Grafton, Pamela O. Long, and Benjamin Weiss, Obelisk. A History, 2009 の pp.38-39 に、見開きいっぱいで右下の図版が掲載されていました。「ピッロ・リゴーリオによる、ルネサンス期におけるキルクス・マクシムスの再構成」とのことです。 キルクス=(戦車)競技場、その中央分離帯 spina の中央にオベリスクが据えられ、本体と台座の間には何やら枕のようなものがはさまっています。同じくスピナの向かって左には、二本(?)の柱に支えられた梁だかエンタブラチュアだかの上に、小さめのオベリスクがのっています。中央の大きい方には SOLIS SACER、左の小さい方には LUNAE SACER と記されており、sacer は「聖なる」を意味します。前者は太陽、後者は月に見立てられているようなのでした。 Obelisk. A History, p.40 でも戦車競争の宇宙論的な隠喩に触れられていましたが、この点についてはまた、 山田順、「キリスト教と太陽信仰の接点 - サークル型聖堂と古代ローマの戦車競技場 -」、『西南学院大学 国際文化論集』、第21巻第1号、2006.5、pp.201-225 [ < 西南学院大学 機関リポジトリ ] URI : http://repository.seinan-gu.ac.jp/handle/123456789/370 の内、pp.209-216 の「3. 古代ローマの戦車競技」の章を参照ください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

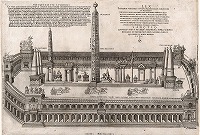

| さて、この画面中、スピナの向かって左右、門状の基台の上に各3体、先が丸くなった円錐状のものが並んでいます。いずれも先に長球ないし卵状の小さなものをのせている。オベリスクに負けるとも劣らない印象のこれらは、一体何なのか、とても気になったことであります。 |  ニコラ・ベアトリゼ (1515-c.1566)、ピッロ・リゴーリオ(c.1512/13-1583)に基づく 《ローマの壮麗さの鑑:キルクス・マクシムス》 1553 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 円錐の下の方には左右ともに、METAE と、また頂の卵の上には OVA CASTORUM と書きこまれています。metae は meta の複数形で、手もとの羅和辞書によると、一番に来るのは「円錐形(のもの)」の意ですが、2番目に、「(円錐形)の競走場の折り返し標柱、決勝点」とありました。 ova の単数は ovum で、一番は「卵」、やはり2番目に「(特に、競技場で何周走ったかを数えるために用いられた)卵形の計数装置」とのことです。 castorum は castor の複数属格でよいのでしょうか、普通名詞としては「ビーバー」、固有名なら「カストール」、ゼウスとレーダーの間に生まれた双子ディオスクーロイの一人、ポリュデウケースの対を指します。castorum についてはよくわからないものの、辞書の2番目の意味として挙げられているということは、それだけ使用頻度が高いということなのでしょうか。 Obelisk. A History, p.45 には19世紀フランスのアカデミスム系の画家 ジェロームの《戦車競走》(1876年、シカゴ美術研究所) を版画化したものが挿図として掲載されており、そこでも3本柱がどんと描かれています。奥に配されたオベリスクより目立っていたりする(→こちら [ < ART INSTITUTE CHICAGO ])。 何か遺品が残っているのかどうかは不勉強のため詳らかにしませんが、山田順論文には 「ローマ時代の戦車競技、モザイク、リヨン博物館蔵」 が載っていました(p.209 図3。また→仏語版ウィキペディアの"Mosaïque des Jeux du cirque"の頁)。そこでも左右に、頂に球か何かを冠した三本柱が描かれています。リヨンのモザイクは1806年に発見されたとのことで、リゴーリオやベアトリゼには見ることはできなかったわけですが、こういった類の資料を参照したのでしょうか。 周回数を測る装置というのはどういういものなのか、日本語版ウィキペディアの「戦車競走」の頁(→そちら)を見ると、古代ギリシアのオリンピックでは、 「レースの開始は『鷲』と『イルカ』と呼ばれる装置が高く掲げられることで示され、これらの装置は競技が進むと残りの周回数を示すために降ろされた。これらはおそらくそれぞれの生物をかたどった青銅の彫刻で、スタートラインの標柱に設置されていた」、 それがローマの戦車競走になると、 「スピナエには『卵』と呼ばれるギリシア時代の『イルカ』のような装置があり、スピナエの上部に沿って穿たれた走路に落ちて、残りの周回数を示した」、 またやはり日本語版ウィキペディアの「キルクス」の頁(→あちら)には、 「レースの周回数を知らせるための7個の金色の『イルカ』像が一列に並べて取り付けられた装置があり、戦車が一周する毎にイルカを下向きに回転させ口から水を吐き出させることで、あと何周残っているのか競技場の全ての人が把握できるようになっていた。時代によってはイルカではなく金色の7個の『卵』の場合もあり、卵を水槽に落としていく仕組みであったという」 とありました。 ローマ時代には「走行距離はギリシアの12周から7周へ」(上記「戦車競走」の頁)変わったとのことで、7周に応じて「イルカ」なり「卵」はその回数分必要になり、それらを組みこむメタエも3本ずつ二組設置されたということでしょうか。図に描かれているのは計6本で、後1回分は別にあるのか、あるいは最後なのでなしでもよしということなのか。 よくわかったといえるかどうか、ともあれたとえば、戦車競走の場面が山場だった『ベン・ハー』(1959年、監督:ウィリアム・ワイラー)のような映画にも出てきたのかもしれません。例によってまるっきり憶えていません。確かめるのはまたの機会を待つとして、いずれにせよその機能など忘れさせてしまいそうな、形状の特異さをこそ記憶に留めるべきではあるのでしょう (追補の追補; Beverly Heisner, Hollywood Art. Art Direction in the Days of the Great Studios, 1990, p.70, illustration 31 に『ベン・ハー』(1959)からの競技場の一場面が図版で掲載されていました。〈スピナ〉の端にちゃんと〈メタエ〉が見えます)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| (追補の追補の2:例によって気がついていませんでしたが、ピラネージにキルクスを描いた画面がありました。前掲のごちゃごちゃした眺めについ吸い寄せられてしまいますが、中景、右中程から左上がりで、スピナが後退していきます。その右端に、それぞれ卵を載せたメタが三基、そのすぐ左奥が中型オベリスクをいただく四阿でした。間に何やらはさんで捻れ柱、また何やらはさんで、ここが中央なのでしょう、大型オベリスクが聳えている。向こう側はおそらく手前と対称をなす配置になっているものと思われます)。 |  ピラネージ(1720-1778) 『ローマの古代遺蹟 第三巻』(1756年)より 《扉絵 アッピア街道から眺めたマルスのキルクスと隣接する諸モニュメント》 |

||||||||||||||||||||||||||||

津の格子など XXIV > |

追補の2(2021/05/30):近いところで津の塔世橋で見かけた、右側の信号機付き柱の頂きに、下方ですぼまる四角錐がのっていました。四つの球はありませんが、それはともかく、こうしたものもフィニアルと呼んでいいのでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||

津の何某かなど XXX > |

こんなのも見かけました(2025/07/23)。 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 2021/03/23 以後、随時修正・追補 | |||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > 四角錐と四つの球 -怪奇城の意匠より |