| < 「Meigaを探せ!」より、他 < 怪奇城閑話 | ||||

『Meigaを探せ!』より、他・出張所

|

|||||||||||||||

| ■ 「怪奇城の肖像(幕間) - 実在する古城など」の頁の「xii. 日本」の項で、『虹男』(1949/昭和24、監督:牛原虚彦)に出てくる絵の一点が(右)、アウグスト・ネター(ナッテラー)

August Neter / Natterer の《驚異の牧人(怪牧人/不思議な牧人/奇跡の羊飼い) Wunderhirthe 》(下右)に基づいていると記しました(→こちら)。以下重複しますが、《驚異の牧人》はハンス・プリンツホルンの『精神病者の造形』(1922)に掲載されたもので、古賀春江が《涯しなき逃避》(下左)を制作するにあたって参照した作品です (追補:次も参照; 速水豊、「シュルレアリスムと日本という場所 - 『シュルレアリスム簡約辞典』を手がかりに」、『「シュルレアリスム宣言」100年 シュルレアリスムと日本 連続講演記録集 2024』、京都府京都文化博物館、板橋区立美術館、三重県立美術館、2025、pp.13-14:「3. 共鳴?その1 アウグスト・ネター《奇跡の牧童》と古賀春江」)。 |

|

||||||||||||||

古賀春江(1895-1933) 《涯しなき逃避》 1930/昭和5 * 画像の上でクリックすると、拡大画像とデータを載せた頁が表示されます。 |

アウグスト・ネター(ナッテラー)*(1868-1933) 《驚異の牧人》、1919年以前、鉛筆、水彩・厚紙、24.5x19.5cm (Prinzhorn, Bildnerei der Geisteskranken, 1922、p.216 / Abb.123) * プリンツホルンの本では Neter となっていますが、独語版ウィキペディアの該当頁(→そちら)によると筆名とのこと。 |

||||||||||||||

| 順序としては、L字型とその下右端でさらに下へひろがる形から、どこかで見たなと、《涯しなき逃避》が想い起こされ、そこで確認のため古賀春江の図録等を引っぱりだしてみれば、発想源として《驚異の牧人》が挙げられており、比べてみれば、映画に出てきた絵は《驚異の牧人》を直接模倣したものとわかった、という次第でした。 | |||||||||||||||

| ただ映画版の絵では、背景に空と地面を描きこんだ他、L字の下・横棒にのっているのが、ネターの原作では〈牧人〉に付き従う犬だったのが、黒猫に替えられています(右)。この絵が映るすぐ前、食事の場面で、摩耶家当主の志麻子(平井岐代子)が黒猫に餌をやっていました。後の場面でも志麻子の部屋に陣取っていました(約39分、約46分)。 |  |

||||||||||||||

| ともあれこら面白いというわけで、シュルレアリスム、とりわけ日本のそれに詳しい知人に、こんなんあったと、大映しになった他の絵の画像も加えて、知らせたりもしました。その時点で、件の絵が『美術新論』1932(昭和7)年3月号の「或る狂人(独逸)の描いた絵(画題・怪牧人)」に掲載されるより、《涯しなき逃避》の方が先に制作されていたことを教えてもらい、先の頁に追補しておいたのでした。 と、同じ知人が先日、こんなんがあると教えてくれたのが、画面に映ったまた別の絵の出典でした。 |

|||||||||||||||

| 《驚異の牧人》が最初に登場したのは食堂の場面でしたが、後にその作者とされる画家で、摩耶家入り婿の龍造博士(見明凡太朗)の先妻の長男勝人(植村謙二郎)のアトリエを捜査陣が訪れる場面で(右)、勝人の手になるとされる作品が何点か大きく映されます。 |  |

||||||||||||||

| その内の二点(下左⑥と右④;番号については→下のこちら)、ぐにゃぐにゃした輪郭で、それぞれ明るい部分と暗い部分が並ぶ頭部を描いたものですが、そのネタが《驚異の牧人》が掲載されていたのと同じ Prinzhorn, Bildnerei der Geisteskranken, 1922 / 1923, 1968, 1983 / 1994, 1997, 2001 にあったと、復刻版を見せてくれたのでした(《驚異の牧人》は p.216 / Abb.123。続く pp.217-218 で作者による解説が引用されています)。 |

|||||||||||||||

⑥ |

④ |

||||||||||||||

| p.99 に挿図54として載せられた《二つの頭部 Zwei Kõpfe 》にほかなりません(右、p.101 に記述)。頭部二つを描いた一枚の画面を二分し、それぞれ独立した画面に仕立てたわけです。 |  《二つの頭部 Zwei Kõpfe 》、約80x80cm (Prinzhorn, Bildnerei der Geisteskranken, 1922、p.99 / Abb.54) |

||||||||||||||

| 古賀春江の《涯しなき逃避》(1930/昭和5)が『美術新論』の記事(1932/昭和7)より先行していたことからうかがえるように、プリンツホルンの著書は当時の日本で、少なくとも関心のある向きには知られていたのでしょう。 (追補;「怪奇城の肖像(幕間)」の頁で、 速水豊、『シュルレアリスム絵画と日本 イメージの受容と創造』(NHKブックス 1135)、日本放送出版協会、2009 から引用した際「…(中略)…」としたところには、「石橋美術館が所蔵する古賀の素描」に関して、 「同美術館の森山秀子によると、古賀がこの本から模写したり自分の作品に引用したと確認できるものが19図もあるという」(p.108) と記され、註38を付して、そこで 「森山秀子・編『古賀春江 創作の原点』 石橋財団ブリヂストン美術館・石橋財団石橋美術館、2001年、43頁」 を参照していました(p.302(38))。その際は略してしまいましたが、今回先の知人も触れていたので確認しておきましょう。件の図録で上記参照先は 「第7章 精神病者の絵画への関心」に含まれ(pp.43-45)、 《涯しなき逃避》と《不思議な牧人》の図版を p.44(cat.no.57 および fig.5)に挙げた他、 p.43には《プリンツホルン『精神病者の絵画』挿図模写1》と同《2》が載っています(cat.nos.60-61)。 前者はプリンツホルンの「同書の114頁に掲載されている『寓意的な素描』(原題は Allegorische Zeichnung )を写したもの」、 多くのイメージを集めた後者について、「10図すべてが、同書から写したものである」と註記してありました。 また p.45 では、プリンツホルンの本 p.225 にあった《農場》を fig.6 とし、古賀の他のスケッチ2点(cat.nos.58-59)との関連を示唆しています)。 大内郁、「日本における1920~30年代のH.プリンツホルン『精神病者の芸術性』の受容についての一考察」、『千葉大学人文社会科学研究』、no.16、2008.3015、pp.66-79 [ < 千葉大学学術成果リポジトリ ] によると、プリンツホルンの本は、『美術新論』1932/昭和7年以前にも、『みづゑ』1923/大正12年11月号、『アトリエ』1925/大正14年の第2巻第3号で紹介されていたとのことです(pp.72-73)。『みづゑ』では巻頭挿絵のみでしたが、『アトリエ』では図版7点を含む12ページの紹介記事だという。 また大内論文の中で参照されていたのが(p.68、p.78 註11)、 塩田純一、「異界の人 - 日本のアウトサイダー・アート」、『日本のアウトサイダー・アート パラレル・ヴィジョン - 20世紀美術とアウトサイダー・アート』展図録、世田谷美術館、1993、pp.7-14 で、その第Ⅱ節では古賀春江の《涯しなき逃避》を扱っています(pp.7-9)。 |

|||||||||||||||

| なおこの図録の本体にあたる モーリス・タックマン/キャロルy・S・エリエル編、日本語版監修=世田谷美術館、『パラレル・ヴィジョン - 20世紀美術とアウトサイダー・アート』、淡交社、1993 を繰ってみると、バーバラ・フリーマン「作家解説」中に「アウグスト・ネター(アウグスト・ナッテラー)」の項があり(p.55)、《驚異の牧人》(《奇跡の羊飼い》と訳)のカラー図版が掲載されていました(図版33)。展覧会も見たはずなのに、毫も思いださなかったのはいうまでもありません。 同書所収のロジャー・カーディナル「シュルレアリスムとその創造的主体の枠組」でも、鉛筆のみによるヴァージョンが載っていました(p.106/図版75;右)。 |

アウグスト・ネター(ナッテラー)(1868-1933) 《驚異の牧人》、1919年以前、鉛筆・紙、24.4x19.5cm |

||||||||||||||

| 戻って、先の知人によると、古賀以外にも、同じ《驚異の牧人》をスケッチした画家がいたそうです。その時は聞き流したのですが、後日誰だっけと気になってきました。と、近々元の勤め先で開催されるということでたまたま見ていた(→「〈怪奇〉と〈ホラー〉など、若干の用語について」の頁の「追補」でも触れました)、 速水豊・弘中智子・清水智世編集、『シュルレアリスムと日本 「シュルレアリスム宣言」100年』、青幻舎/京都府京都文化博物館、板橋区立美術館、三重県立美術館、2023-2024 中の「矢﨑博信と《時雨と猿》」の項に、 「だが、東京で活動した他の同世代画家の作品の多くが戦災や戦時の困窮で失われたなか、遺族ら関係者の努力もあって絵画、素描や日記、執筆原稿が保存され、これらは近年広く公開された」(p.166) と記されているのに出くわし、もしやと思い、試しに「矢﨑博信」と「プリンツホルン」でウェブ検索してみたところ、 大谷省吾、「シュルレアリスムの影響を受けた日本の画家たちにおける、性と死の表象について - 瑛九、矢崎博信、浜田浜雄を例に」、『藝叢 : 筑波大学芸術学研究誌』、22巻、2006.3.1、pp.25-48 [ < つくばリポジトリ ] http://hdl.handle.net/2241/00153621 に当たりました。p.37 に 「彼がまだ旧制中学の学生だった1931年の日記に、 プリンツホルンの『精神病者の絵画』に掲載された一点を 模写し、『或る狂人のかいた絵を見て不思議な美しさに驚い た』と記した一ページがある(図9)」 と記されています。ただ「著作権保護のため、すべての掲載図版に墨消し処理を施しています」とあって、図版が確認できない。ただまたしてももしやと、同じ著者による、 大谷省吾、『激動期のアヴァンギャルド シュルレアリスムと日本の絵画 1928-1953』、国書刊行会、2016 を引っぱりだしてみれば、さいわい、「第2部第4章 紙の上の実験 表出される性と死」として再録されていました。この本を読んだのはさほど昔でもないのに、きれいに失念していたのはいつに変わらずです。とまれ、その内 pp.256-258 で取りあげられています;図12/下右)。 |

|||||||||||||||

| 「帝国美術学校入学前の矢崎が、この時点でプリンツホルンの原書を目にすることができたかどうかについては疑問が残り、当時日本で刊行された何らかの文献にこの図版が再録されていた可能性もある。同作品の図版は『美術新論』7巻3号(1932年3月)に掲載されており、矢崎の日記自体は1931年のものだが、この素描が翌年のこの雑誌記事を見て描き加えられた可能性もないわけではない。それでも、矢崎がひじょうに早い時期から精神病者の絵画に関心を持っていたことには変わりない」(p.256) と述べられていました。 |

矢﨑博信(1914-1944)《(題名不詳)》 1931年、インク・紙 |

||||||||||||||

| 知人の話に戻ると、芥川龍之介晩年の「歯車」(1927/昭和2年)でも言及されているという (追補;『芥川龍之介と美の世界 二人の先達 - 夏目漱石、菅虎雄』展図録、久留米市美術館、神奈川県立近代美術館 葉山、2024、p.219/cat.no.5-7)。 手もとにあった 「歯車」、東雅夫編、『芥川龍之介 妖怪文学館 伝奇ノ匣 3』(学芸M文庫 あ 10-1)、学習研究社、2002、p.208 (→「廊下など、メモ」の頁でも挙げました) から、 「僕は丸善の二階の書棚に…(中略)…今度はほとんど手当り次第に厚い本を一冊引きずり出した。しかしこの本も挿し画の一枚に僕等人間と変りのない、目鼻のある歯車ばかり並べていた。(それはある独逸人の集めた精神病者の画集だった。)」(「三 夜」の冒頭) というくだりがそうなのでしょうか。ちなみに 「芥川とプリンツホルンなど」、2012.8.31 [ < akihitosuzuki's diary ] は同じ箇所を挙げた上で、 「手元に英訳と2008年の資料があったので確認したが、この絵のことだろうと確定できるものは見当たらなかった。私が見た範囲で、芥川の記述に一番近いのjは、有名な患者であるヨハン・クノップフの次の作品である」 として、プリンツホルンの本とは別のところから作例を掲載しています。そこに載っている二点の内最初のものは、『パラレル・ヴィジョン』で見られました(p.46/図版21)。 ともあれプリンツホルンの著書が流通していたこうした状況の一角に、『虹男』も棹さしているわけです。勝人の絵はメスカリンによる幻覚に基づいているという設定で、メスカリンがもたらすヴィジョンを、精神病者のそれによって換えることができると見なされたのでしょう。 「怪奇城の肖像(幕間)」の頁で引いた、勝人の絵を形容するいくつかの台詞から、今となっては問題含みの臆見が、常識的なものと見なされていたことがわかります。 本作のタイトル・クレジットには、「メスカリン幻覚考證」として「早稲田大学心理学教授 戸川行男」が記されていました(約0分)。プリンツホルンの本の情報は今井高一・尾上芳夫ら美術スタッフか、さもなくばもしかすると、戸川教授から提供されたのかもしれません。 (追補:次も参照 ゴットフリート・ベーム、塩川千夏・村井則夫訳、『図像の哲学 いかにイメージは意味をつくるか』(叢書・ウニベルシタス 1066)、法政大学出版局、2017、pp.249-264+註 pp.17-18:「第12章 絵画の力 『精神病患者』の芸術と絵画の言説」 プリンツホルン・コレクション/ニーチェ、フロイト、ヴァールブルク/アール・ブリュットの絵画 同じ本から別の章を→こちら(「津の築山遊具など」の頁の「模型など」)で挙げました) ■ 今回は勝人のアトリエの場面で見られた他の絵も挙げておきましょう。他の作品と比べて、 「この絵はまるで違う。あらゆる点で平凡きわまる」(約54分) と評される、 ①画架に立て掛けてあった、人物のいる川辺の風景を描いた絵 がまず映されます(下左 - この絵は下右の新聞写真に基づくことがすぐあきらかにされます -)。 |

|||||||||||||||

① |

|

||||||||||||||

| 続いて、上左の絵①の「平凡さ」を際だたせるためということなのでしょう、 ②下1段目左の作品、 ③なぜか横倒しになった《驚異の牧人》準拠作(下1段目右)、 ④ぐにゃぐにゃ頭の右、 ⑤下2段目左の作品、 ⑥ぐにゃぐにゃ頭の左 と大映しになります。 |

|||||||||||||||

② |

③ |

||||||||||||||

⑤ |

|

||||||||||||||

| これらに先だって、記号化された手や頭部を描いたらしき絵が扉の上にかけられていました(上右。右はその部分)。画面上方の開いた手は、ピカソの《ゲルニカ》(1937)の細部などを思わせなくもない気もしますが、画面全体にどんなネタがあるのかはわからずにいます。 同じ場面の左手にも、石膏の胸像のすぐ後ろに別の絵が見えますが、図柄は判然としない。 |

|

||||||||||||||

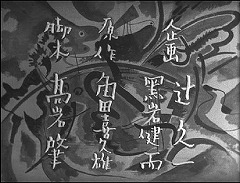

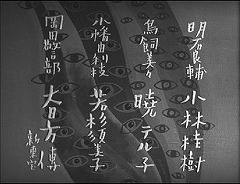

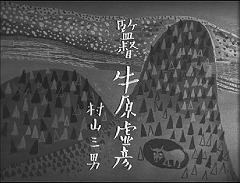

| これらのイメージにも、おそらく参照元がありそうですが、今のところ不明です。もしネタが見つかるようなことがあれば、追って補足することにしましょう。 『虹男』ではこれ以外にも、舞台となる屋敷内の主階段に沿った壁上方にかけられた、一対のタピスリらしきもの、応接間、また殺人の容疑者にして薄幸の佳人の風情纏綿たる小幡由利枝(若杉須美子)の部屋に飾られた絵などが見られましたが、いずれもはっきりとは見えませんでした。 また本作のタイトル・クレジットの背景には、13点の絵が配されていました。タイトルのカットではひずんだ都市風景(下1段目左)、と思えばカンディンスキー風といっていいものかどうか、抽象的に見える画面(下1段目右)、目がいくつも並ぶ幻想的なもの(下2段目左)、童話の挿絵めいたのどかなもの(下2段目右)も見られました。最後のものなどは本作に似つかわしいとは言えなさそうな気もします。選択の基準に何か一貫性があるのかどうか。 |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

■ 『虹男』のことはまずは、特撮映画として聞いていました。 コロッサス編、本多猪四郎監修、『大特撮 日本特撮映画史』、朝日ソノラマ、1980、p.325、また p.196 『日本特撮・幻想映画全集』、勁文社、1997、p.38 『大映特撮映画大全』、角川書店、2010、p.84 レーザー・ディスク版(1992)を買ったのははさんであったレシートが正しければ1995年で、上の三冊中後の二冊はまだ刊行されていませんが、いずれこうした類から本作のことを知ったのでしょう。とはいえ本作で特撮にあたるのは、モノクロの画面の間に挿入された、パート・カラーによる虹の場面のみです。レーザー・ディスク版のライナー・ノーツに「カラー部分の復元について」の項があり(4ページ目)、次のように記されています; 「公開当時、四シーン、五カット(計約11秒)の〈虹〉の部分にカラーフィルムをつなぎこむ作業を一本ずつに行った…(中略)…16ミリ・マスター・ポジには、カラー部分が欠落していました。その部分には〝素抜け〟(透明なフィルム)がつながれていたのです。つまりカラー・フィルムをつなぎこむ前の状態です。…(中略)…現在のところ、『虹男』のカラー部分は発見されておりません。…(中略)…今回、〈虹〉の部分は、現在の技術で復元することとしました。 復元に当たっては、『虹男』の撮影キャメラマン柿田勇氏、当時この作品を御覧になった映画評論家の森卓也氏の他、実際にカラー部分の撮影を担当された横田達之氏にもお話をお聞きしました…(中略)…〈虹〉の部分に〈虹男〉が出ず、単なる色彩の模様であるのは、このような考証に基づいた結果です」。 |

|||||||||||||||

| また村田英樹の「作品解説」に、 「当時の批評や関係者の話からするとこのカラーの幻覚ショットは単に色彩の模様がモヤモヤと動くだけだったようだ」 とありました(1ページ目)。 復元された部分も、4シーンそれぞれパターンを変えつつ、虹の七色がゆらゆらしています(右は〈虹〉出現の最初のシーンから)。 |

|

||||||||||||||

| 現状でみるかぎり、〈虹〉の場面はもの足りない感をぬぐえませんが、同じ「作品解説」では、ロジャー・コーマンの『白昼の幻想』(1968)に先駆けるものと見なしていました。コーマンといえば、『アッシャー家の惨劇』(1960)を始めとするポー連作で、しばしば悪夢や幻覚の場面が挿入されたことが連想されもします(たとえば→こちら)。 ■ とはいえ、〈虹男〉の出現に摩耶家の面々は怪奇な呪いを見てとるにせよ、映画全体は、謎の解明を目指す探偵ものないし推理ものの体をなしています。これは角田喜久雄による原作に則ったものです。さいわい今回、原作を手にとる機会がありました; 角田喜久雄、『虹男』、矢貴書店、1948/昭和23 (→「廊下など、メモ」の頁でも挙げました) 「あとがき」で作者は、 「探偵小説に於けるトリックなるものは奇術性と論理性とが完全にぴったり背中合わせになつたものであるべき筈だが」(p.415) とした上で、 「そして、奇術性と論理性との完全な同伴が行きづまつて來た以上、寧ろ奇術性を犠牲にして - 云いかえると奇術性が論理性をおかさないぎりぎりの線に立つて、新しい論理を追求する新しい分野に進む必要があるのではなかろうか」(p.416) と述べており、 「これはまだ古い型の探偵小説に過ぎないが」(p.417) というものの、探偵小説のあり方を強く意識しつつ著されたことをうかがわせます。 探偵ものであるという点は映画版でも基本的に踏襲されていると見なしてよいでしょう。ただ人物の配置や関係は改変され、筋立ての上でもとりわけ後半、原作と大幅に異なります。それをどう評価するかは各人に任せるとして、ここではまず、作中に出てくる絵について確認しておきましょう。 食堂の場面は原作にも出てきますが、そこに飾られていた油絵は、 「明治維新頃のものらしく裃をつけたチョン髷姿の男の半身像で、繪として見るべき價値はないようだが」(p.128/6番目の章「夜の虹」8節) というものでした。勝人の作品で重要な役割を与えられている絵は、龍造博士の部屋にあります; 「一寸見たのでは何が描いてあるか判別出來かねたが、しかし見つめている内に、何やら魚らしきものが - 敢ていうならば金魚らしきものが、くねくねと曲りくねつたグロテスクな線でたつた一匹畫面一ぱいに描かれているのが分つてくる。そして、その魚の身體には生々しい度ぎつい色彩で斑紋がかゝれ、更にその色彩の流れが周圍にまであふれ出し、畫面そのものを、まるでくらくらめまいのして來そうな色彩の渦と化している」(p.149/同章17節)。 と、映画に登場したのとはまるで違っています。なおここで金魚が描かれているのは、舞台となる摩耶邸が「金魚屋敷」と呼ばれ、 「摩耶家では代々金魚養殖に趣味があったようでしてね」(p.100/5番目の章「金魚屋敷」8節) という由来があるためです。 別の箇所では、「二階のはずれの、丁度龍造の研究室の眞上にあたる位置」にある「勝人の部屋」(p.113/6番目の章「夜の虹」2節)について、 「壁紙も敷物も、家具も置物も總てのものに目のくらむような度ぎつい色彩と奇矯な形とがごちや\/に氾濫し、その間には彼の自作らしい、まるでカンバスの上へ繪の具をそのまゝぶちまけたような突飛な繪が所せまきまで並べたてゝあつた」(p.114/同上) と、また画廊での個展会場; 「出品畫の下には、風景とか靜物とか、或はH夫人の像とかありふれた題名がつけられていたが、それを一望すると、個々の畫材は消えてしまつて唯壓倒的にのしかゝつてくる狂的な色彩の奔流だけが感じられた」(p.230/10章目の「案山子と少女」6節)、 ある絵について; 「定かにそれとも分らぬ怪奇な輪郭をもつた人の顔とその半身だつた。顔の中央に目が一つしか描いていない。そしてその畫面全體を生々しい原色が奔流のように縦横に走つている」(p.349/15章目の「油繪は語る」14節) 等と記されていました。そもそも勝人は 「新進色彩派畫家」(p.114/「夜の虹」2節) と自称します。画廊主も 「繪の具を極めて自由に驅使している畫法から見ると、まア一種の色彩派ともいうべきでしようかねえ」(p.230/10章目の「案山子と少女」6節) と語っていました。他方メスカリンについて、 「メスカリンを注射又は飮用すると、間もなく嘔吐感を伴つた前駆症狀につゞいてはげしい色彩幻覚を現わすのだが、意識は極めて明確で、その強烈な色彩幻覚は中毒のさめた後 - 何年の後までも鮮かに記憶に殘つているといわれている」(p.363/16番目の章「最後の犠牲者」2節) と述べられます。勝人の作品でもメスカリンの幻覚でも、色彩の特異さが主な特色と見なされているわけです。色彩の氾濫は形やイメージを呑みこんでしまう。 これに対して映画では、本体はモノクロームであることが当時の前提でした。幻覚が画面全体を覆うパート・カラーの挿入部分はともかく、まわりの屋内や人物がいっしょに映りこむ場面では、色彩の特異性を伝えるのは難しく、形やイメージが特徴的なものとして、《驚異の牧人》をはじめとする作例が選ばれたのかもしれません。 ちなみにレーザー・ディスク版のライナー・ノーツには公開時のプレス・リリースが再録されていて、その中に「メスカリン幻覺に就いて」の項が設けられていました。そこには、 「大概飲用後二十四時間位で醒めるが、記憶は、はつきりしていて、この印象を繪に描いたのを見ると,未來派、或いはピカソの描いた様な見事なものである」(2ページ目) といったくだりもありました。上で挙げた大内郁論文において、1930年代前半、精神病者の絵といわゆる前衛藝術との類似が言及されながら、それがモダン・アート排斥に転じることもあったと跡づけていたことが連想されたりもします(pp.73-76)。 ■ 解かれるべき謎としての〈虹男〉については、『摩耶家々譜』なる「古びた和綴りの本」(p.95/「金魚屋敷」の章6節)に記されているとして、次節で引用されます(pp.96-97/「金魚屋敷」の章7節)。 「それは恐ろしく時代のついた古びたものであるという外、ありふれた系圖書と大差のないものであった」(p.96/同上) とのことで、「言葉、文字、記憶術・結合術、本(天の書)など」の頁の「本・書物(天の書など)」(→こちら)で少し触れた、虚構内の架空の書物の一例になります。 それに先だっては、龍造博士の、 「虹はこの宇宙のあらゆる場所に常に存在しているのですよ」(p.89/同章3節) という印象的な台詞に始まる、長口舌がふるわれます。「宇宙の廣さ」(p.90/同章4節)について、太陽系から「アルファ、ケンタウリ」(p.91/同上)へ、「一億四千萬光年の彼方にある」別の銀河(p.91/同章5節)、そして「宇宙膨張論」(p.92/同上)、かと思えば逆転して「極小の世界」について、電子、量子論に説き及びます(p.93/同上)。 その際「デイビッド・デイーツの宇宙の模型像」(p.90/同上)が言及されますが、David Dietz (1897-1984)については、英語版ウィキペディアの該当頁(→こちら)や、またDavid Dietz Papers An inventory of his papers at Syracuse Universityなどを参照ください。 映画版でも実験室の場面で膨張宇宙説が言及され(約21分)、 「虹は、あらゆる場所に常に存在しておる」(約22分) という台詞も聞かれました。ただ原作よりずっと短縮されています。 ともあれ、ヴァン・ダインの『僧正殺人事件』(1929)、その「21 数学と殺人(4月16日土曜日午後8時30分)」で、〈無限〉の問題とからめて、宇宙の大きさや、アインシュタイン、ウイレム・デ・ジッターなどの宇宙論が引きあいに出されていたことが連想されたりもします(ヴァン・ダイン、井上勇訳、『僧正殺人事件』(創元推理文庫 107)、東京創元社、1959、pp.333-338)。 小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』(1934)ほどではないにせよ、文字どおり煙に巻くための衒学といったところなのでしょうが、そのかぎりで謎解き小説のさなかに、衒学的な口舌がレトリックとして配される点が興味深いところです。 余談になりますが、 「虹は昔から凶事の前徴として大變いやがられたということですわね。何か、悪いけがらわしい虫類の吐く息が空にかゝつて虹になる、などゝいわれていたそうではないのでしようか」(p.57/「雨中の虹」3節) というくだりがありました。『摩耶家々譜』にも、 「思うに上古は諸家ことごとく虹を忌みたるなり。邪虫の吐く妖氣空にかゝりて虹になるという。虹現わるれば凶事至といゝ、加持祈禱を行い邪氣を拂うこと上は朝廷より下庶民にいたるまで同じなりしと」(pp.96-97/「金魚屋敷」7節) と記されていました。虹にまつわる神話・伝説は多岐に渡るようで、ぱっと思い浮かぶのは G.ショーレム、高尾利数訳、「ユダヤ教伝承および神秘主義における色とその象徴論」、『ユダヤ教神秘主義』(ST叢書 bibliotheca sine titulo)、河出書房新社、1975 で、『創世記』9.13-16 における、洪水後のノアと神との契約のしるしとしての虹のイメージをめぐる、ラビやカバリストたちの解釈が記されていたことでしょうか(pp.99-100、126-128)。より広い範囲を扱うものとして、ウェブ検索で見つかったのが、 小野地健、「虹と市 -境界と交換のシンボリズム」、『人文研究:神奈川大学人文学会誌』、160号、2007.3.24、pp.A29-A76 [ < 神奈川大学 学術機関リポジトリ ] http://hdl.handle.net/10487/3609 でした。その「1.虹の学説史」では、先行する諸見解がまとめられており、残念ながら未見なのですが、 安間清、『虹の話』、おりじん書房、1978 では、 「全世界に共通する虹にまつわる観念の特徴として、①虹は水から出る、②虹は竜蛇と考えられた、③虹は天地をつなぐ橋とみられた、④虹の下には財宝があると信じられた、という四点を指摘した」(p.31) とのことです。また浩瀚な 大林太良、『銀河の道 虹の架け橋』、小学館、1999 に関し、 「大林は世界各地の多彩な虹のシンボリズムの基調として『不気味さ』をあげる」(p.32) と述べます。それぞれの見解の問題点をあげつつ、あらためて虹のイメージの特性を掘りだそうとするわけですが、それはさておき、「凶事の前徴」、「悪いけがらわしい虫類の吐く息が空にかゝつて虹になる」、「上古は諸家ことごとく虹を忌みたるなり。邪虫の吐く妖氣空にかゝりて虹になる」といった否定的な相は、それなりに馴染みのあるものだったのでしょう。『虹男』での〈虫〉がどんなものを念頭に置いているのかはわかりませんが、蛇の俗称・異称に〈長虫〉があったそうです。 追補; 小島 ちなみに 寺島良安、島田勇雄・竹島淳夫・樋口元巳訳注、『和漢三才図絵 1』(東洋文庫 447)、平凡社、1985 の「巻第三 天象類」に「虹蜺」の項があります(pp.168-170)。地の文では 「虫の種類でないことは明らかである」(p.169) と自然学的な説明を採用しつつ、明の 「舟に乗っていて、白虹が水を跨いでかかっているのを見た。そこですぐ近くまで行き、その場所に至ると という逸話を紹介していました。ついでながら、 山田慶児、『朱子の自然学』、岩波書店、1978、pp.384-386 北宋の張彦先のことばとして、 「虹こそ雨のなかの太陽の影である。太陽が雨を照らすと、虹ができる」(p.386) を朱子が注記しているとのことです。以下、虹を論じた資料について、メモだけしておきましょう; 泉治典訳、「気象論」、『アリストテレス全集 5』、岩波書店、1969、pp.05-108(第3巻第2章、317b10-372b10)、pp.111-121(第4-5章、372a30-377a20) 中野定雄・中野里美・中野美代訳、『プリニウスの博物誌 Ⅰ』、雄山閣、1986、p.108:「第2巻60 空の弓〈虹〉」(150-151) 赤木昭三訳、「気象学」、『デカルト著作集 1 方法序説および三つの試論』、白水社、1973、pp.293-307:「第8講 虹について」 中沢新一、『虹の理論』(新潮文庫 な 23-1)、新潮社、1990 1987年刊本の文庫化 飯田隆、『虹と空の存在論』、ぷねうま舎、2019 ■ さて、話を戻すと、先の知人に《驚異の牧人》を模倣した絵が『虹男』映画版に出てきたという話をした際、この時点ではまだ見ていない原作があって1948/昭和23年に刊行されたと言うと、当時の出版物の紙質はよくないものがままあるとのことでした。この知人が担当した展覧会で 『昭和モダン 絵画と文学 1926-1936』展、兵庫県立美術館、2013 というのがあって、その図録を見た時、本の表紙だけ載せても面白い画集になるんだと思った記憶があります。展覧会名にあるとおり、本だけではなく、絵画の類も出品されていましたし、また当方の元の勤め先でも、『光耀く命の流れ 20世紀日本美術再見Ⅰ 1910年代』展(1995)、『20世紀日本美術再見Ⅱ 1920年代』展(1996)、『20世紀日本美術再見Ⅲ 1930年代』展(1999)の各図録など、書物がたくさん出品された展観のものはあったのですが。 それはともかく、今回見る機会を得た角田喜久雄の原作本(下)は、奥付に昭和23(1948)年4月15日発行と記されており、それに従えば2024年3月現在でほぼ76歳となります。その点をおいても、紙質がよいとはいえなさそうです。知人が念頭に置いていたのはこういった類だったのでしょうか、今にもぼろぼろ崩れそうで、また紙の表裏で質感が異なっており、まずまず活字がきちんと印刷された見開きの次には、表面に凹凸があって、活字の鮮明さが落ちている見開きになる、というのが最初から最後まで続きます。 紙質とは別に、手元にあるものは、扉頁が取り除かれており、背表紙の下方には図書館のものか貸本屋のものか、ラベルが貼ってあります。p.275 から p.276 にかけては4行分ほどちぎれた部分があり、他にも随所で紙が破れています。それでも最後まで読むことはできましたから、よしとすべきところでしょうか。 本サイトなら『魔の家』(1932)の原作邦訳 T.B.プリーストレー、河村橘雄訳、『嵐の夜の出来事』、昭和書房、1941/昭和16(→こちら) や『扉の蔭の秘密』(1947)の同じく ルーファス・キング、延原謙訳、『青髯の妻』(ぶらつく選書 03)、新樹社、1950/昭和25(→こちらの2) と並べてみるのも一興でしょうか。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| なお装釘は川村秀治と目次の末尾に記してありました。試しに検索してみると、 『松竹座ニュース』ご紹介その4 表紙絵を描いた人たち(その1):山田伸吉と川村秀治 【第12弾】開場100周年、大阪松竹座の歴史を紐解く資料を未来へ。(武藤祥子(松竹大谷図書館) 2023/10/11 投稿) - クラウドファンディング READYFOR というウェブ・ページに出くわしました。 「戦前は松竹歌劇の舞台装置を手がけ、戦後は映画の美術監督として30作以上の作品に携りました」、 「映画の美術監督としては『川村芳久』の名での活動がほとんどで」 とのことです。[ allcinema ]で検索してみたところ、1951年から61年にかけて、松竹の映画で美術を担当していたようです。 |

|||||||||||||||

| ■ 映画版に戻りましょう。「怪奇城の肖像(幕間)」の頁で述べたように、主な舞台となる屋敷の外観は、旧古河邸で撮影されました(右)。 屋内はセットで、あちこちに段差を設けてあるのが特徴になっていると見なせるでしょうか。先に挙げた勝人のアトリエでも(→こちら)、入口の扉の高さから、主な床は数段高くなっていました。そこからさらに、左へあがる階段があって、別の扉に通じています(→こちらの2)。成功したとはいいがたい本作品ですが、セットによる空間には興味深いものがあります。 |

|

||||||||||||||

| 下左の場面で、右で背を向ける人物は玄関で案内を請うたのですが、奥に見える玄関・階段ホールは、手前より三段ほど低くなっています。 | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| 左奥にのぞいている階段が、上右の場面では大きく映っています。先の場面で右に向かった先が、上右の場面となる。手前でまた三段ほどのぼり、進んだ先が下右の場面になります。上右の場面左端に見えるくびれた円柱が、下右の場面では奥の右寄りに位置しています。 | |||||||||||||||

| 応接間でしょうか、その左奥、円柱の手前に、先の湾曲した主階段とは別に、装飾的な欄干付きの、やはり三段ほどからなる階段が見えます。勝人が小階段の先から現われ(約17分)、またここから出ていきました(約28分)。 |  |

||||||||||||||

| 同じような階段は、下左の場面のように、志麻子の寝室にもありました。欄干の装飾は同じような紋様に見えます。使い回しているのでしょうか。ただ親柱上の装飾は異なるように見えます。下右は龍造博士の部屋で、扉から入ると左へ階段が降りると、配置は異なりますが、数段分床が低くなっているのは変わらない。 | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| 志麻子の部屋は主階段をあがって、左の方に位置しているようです。勝人のアトリエは別にして、他の家族の部屋は、主階段の先、右から奥へ伸びる廊下に並んでいるらしい。ともあれ広い吹抜に湾曲する主階段は、屋敷の中軸に当たるのでしょう(下左右)。 | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| なお、上左の場面で階段を駆けあがる鳥飼美々(暁テル子)は、新聞記者で由利枝の友人でもあります。原作とは設定が変えられているのですが、シャキシャキとして、ヒロインの位置を占めています。『肉の蝋人形』(1933)のヒロインと比べられそうです。 原作に比べて、登場人物の人数は減らされているのですが、その中で妙に気にかかるのが、上左の場面で美々を見送る女中(永田芳子)です。男性主人公の新聞記者明石良輔(小林桂樹)が始めて屋敷を訪れた時、口をきくでもなく応対し(約16分)、応接間で良輔と勝人が話している時、お茶を出しつついやにゆっくりで(約18分)、勝人にもお茶を出しつつ斜めの方へ目配せしたりします(約19分)。後に勝人が二階廊下の奥へ階段からあがってくる直前、廊下の奥を横切り(約1時間5分)、勝人が刑事たちに連行されるとまた奥に姿を見せます(約1時間6分)。あまつさえエピローグその一にも居合わせるのでした(約1時間18分)。 原作には登場せず、映画の中で台詞もありませんが、何やら随所に配されています。もしかすると、もっと出番が予定されていたのだが - とりわけ勝人との関係で -、削られてしまったのかもしれないといっては、深読みになるでしょうか。 |

|||||||||||||||

| ところで、主階段の親柱の上には木彫らしき装飾が載せてありました(右の左)。応接間の小階段でも見られました(右の右)。くっきりとは映らないのですが、寸詰まりの人物像に見えます。ネタは何なのでしょうか?階段親柱上の装飾については、「四角錐と四つの球 - 怪奇城の意匠より」の頁の「4. 階段欄干のフィニアル」もご参考まで(→そちら)。 |   |

||||||||||||||

| また、由利枝の部屋の扉に向かって左側の壁に、装飾的な持ち送りがありました(下左)。応接間でも見られました(下右)。「ドラゴン、雲形、魚の骨 - 怪奇城の意匠より」の頁の「2 雲形持ち送り」(→あちら)で取りあげた例ほどぐねぐね曲がりくねってはいませんが、構造上の機能はあまりなさそうな装飾として配されている。こうした類も何かモデルがあるのでしょう。 | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| 戻って主階段をあがった二階すぐは、なぜか二列に分割され、間を欄干が仕切っています(下左)。下右の俯瞰場面では、左下から右上へ伸びる短い欄干の、向かって左が主階段寄りで、向かって右、由利枝のいる側が奥にあたります。奥の廊下側は階段側より一段高くなっています。 | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| そこから奥が二階の廊下となる(下左右)。廊下も奥の方で数段高くなっています。下右の場面で見ると、向かって左は窓になっているようです。手前左に豊彦の部屋、その向かいが由利枝、右奥、階段の手前が龍造博士の部屋でした。 | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| 廊下の奥には柱時計が見えます。その右背後から、下の階へ降りられるようになっていました(右)。応接間にあった小階段から進んだ先で、ここに出られるようになっているのでしょうか。勝人のアトリエもこの下につながっているらしい。 また柱時計の向かって左手から、上への階段があります。映画版では削られましたが、原作では「二階の上の屋根部屋」(p.106/「金魚屋敷」11節)が重要な役割を果たします。その名残ででもあるのでしょうか。 |

|

||||||||||||||

| 二階の各部屋からは、バルコニーに出ることができます。バルコニーの床は部屋の床より一段低い。バルコニーは一部屋分だけでなく、ずっとつながっているのですが、由利枝の部屋から龍造博士の部屋の前へ行く途中、また二段ほど低くなっています。その先でバルコニーの端につきます(右)。その手前、それまでの壁に対し少し角度をつけて、アトリエの高窓と天窓がありました。とするとアトリエは二階ではなく、少なくとも先の場面で捜査陣が通った入口(→こちら)は一階に位置し、吹抜の高さがあるのでしょう。 |  |

||||||||||||||

| 右に載せたのは映画には出てこない場面のスティール写真です。実験室の場面(約20~23分)に相当し、映画でもそれらしいものは映るけれど、もう一つはっきりしない階段が、龍造博士の背後にあるのがわかります。階段の先がどうなっているのかはわからない。アトリエには勝人が寝床にしていた中二階がありましたが、実験室も同じような間取りなのでしょうか。 |  |

||||||||||||||

| 段差は空間に変化をつけ、上下差から生じる位置エネルギーをもたらすため設けられたのでしょう。空間のエネルギーはまた、登場人物たちの運動とも連動するはずです。それが功を奏したかどうかはともかく、屋敷や古城を舞台にした映画ならではのセット造りと見なすことはできるのではありますまいか。 | |||||||||||||||

| 2024/03/10 以後、随時修正・追補 | |||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > 「Meigaを探せ!」より、他 > 『虹男』 1949 |