| 肉の蝋人形 Mystery of the Wax Museum

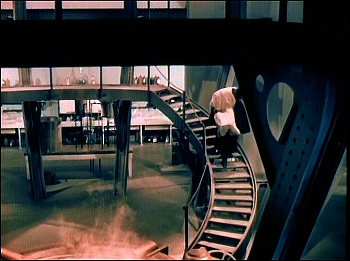

DVD ……………………… この作品では超自然現象は起こりませんし、古城映画とも呼びがたい。とはいえ二つ出てくる蠟人形館の屋内には面白い細部が見られ、何より二つ出てくる地下室とそこに至る経路がなかなか魅力的です。前年の『ドクターX』同様、赤と緑による二色カラーが雰囲気を醸してくれます。 『ドクターX』に続いて監督マイケル・カーティス、美術はアントン・グロート、ライオネル・アトウィル主演、フェイ・レイも登場します。ただしフェイ・レイ演じるシャーロットは怖い目に遭わされるものの、お話を動かしていくのはグレンダ・ファレル扮する新聞記者フローレンス・デンプシーです。例によってコミック・リリーフを兼ねた彼女の活躍は前作以上で、そこだけ取れば風俗喜劇としても成立している。それはともかく前作に続いて新聞記者が狂言廻しをつとめるというのは、何か社会学的な理由でもあるのでしょうか(ちなみに『猿の怪人』(1943)でも相似たパターンが見られました)。警官や私立探偵の場合と比較してみるのも一興かもしれません(追補:→「『Meiga を探せ!』より・他」中の『虹男』(1949)の頁で少し触れました)。 前作でのロウィッツ博士役、アーサー・エドマンド・ケリーも続投しています。原作はやはり戯曲で、ただし今回の作者はチャールズ・S・ベルデンとのことでした。 1921年、ロンドンの夜から本篇は始まります。土砂降りです。雷も鳴っている。「蠟人形館 Wax Museum」の看板が下から見上げられ、中に入るとカメラが右から左へパンしていきます。あちこちに二連捻り柱がある(追補:捻れ柱に関して→こちらも参照:「捻れ柱 - 怪奇城の意匠より」)。湾曲階段で中階の回廊につながる他、床もそこここに段差が設けられています。カメラが左端に達すると、彫像を制作中の人物(ライオネル・アトウィル)が映る。 雨の街角で男がうかがっています。カメラは斜めです。同巧のカットがこの後何度か挿入されますが、カメラはいつも傾いていました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 通りから玄関へは階段をのぼります。階段は一度折れて、玄関前が踊り場になっています。客が二人着きました。中に入ると湾曲階段をあがったところになる。つまり屋内の床と屋外の地面は同じような高さになるわけですが、なぜか入るために階段をのぼり、入ると階段をおりるという造りなのでした。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

主は客たちを案内します。ジャンヌ・ダルクやマリー・アントワネットの蠟人形は人間が演じているようです。主は蠟人形を自分の子供たちと呼びます。もともと外国人で、石彫をやっていたのが、英国に来てから蠟人形に手を染めたとのことです。会話の中で蠟人形館が裏通りにあることがわかります。 客たちが帰った後、床と同じ高さの通用口からワース(エドウィン・マクスウェル)が入ってきます。街角でうかがっていた男です。切り裂きジャックとかやればいいのにと言うと、主は犯罪を美化できないと突っぱねます。ワースは火災保険の話を持ちかける。乱闘になり炎上、建物は崩落し、蠟人形たちは溶け崩れていく。『生血を吸う女』(1960)が連想されずにいませんが、こちらが先例なのでした。ここまでで約10分です。 1933年のニューヨークに舞台は移ります。新年を迎えるらしく、通りは大騒ぎです。そんな中自殺者が搬送される。ジョアン・ゲイルという美女とのことです。 背を向けた男が通りからあるビルに入って、中の1室に着きます。ワースです。何やら電話しています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

死体安置所です。近くの通りに何者かの影だけが大きく落ちているさまが、上から見下ろされます。 中に入ると、一角が上すぼみのドームになっています。上半はガラス張りです。支える柱も下方で湾曲しています。なかなか印象的な眺めでした。向こうにアーチがのぞいている。 二人の作業員が遺体を運んでいると、シーツをかぶった亡骸の一つが半身を起こす。死後硬直のせいとやりすごして退出した後、別のシーツから起きあがったのは異形の怪人でした。何やら探し物をするさまが、俯瞰のカットを交えて映されます。最後にあるシーツを持ちあげると、シーツに怪人と亡骸の影が浮かびあがります。これは『ドクターX』でも何度か見られたモティーフでした。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 怪人はその亡骸を窓のそばへ移動させる。通りに二人の男の影のみが落ちます |  |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 新聞社で女性記者フローレンスと編集長がやりあいます。これは後に幾度か繰り返されることでしょう。 どこやらの地下室に細長い木箱が運びこまれます。こちらから向こうへ数段あがってから右に折れる、傾斜の緩い階段が奥に見えます。手前右には扉があり、その先は廊下になっている。廊下は奥で折れ曲がっているようです。作業をワースが仕切っています。これが第1の地下室でした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| フローレンスは警察署に顔を出し、自殺とされたジョアン・ゲイルに他殺の疑いがあり、大金持ちの御曹司ジョージ・ウィントン(ギャヴィン・ゴードン)に容疑がかかって留置されたという情報を得ます。 彼女は遺体安置所に赴くも、ゲイルの遺体が盗まれたことを知る。 留置所に御曹司を訪ねた後、新聞社で編集長と話す。その中でこの18ヶ月間にニューヨークで遺体が8つ盗まれたことがわかります。 約27分、ロンドン蠟人形館の開館が告知されます。展示室での準備作業に続いてアトリエにカメラは赴く。作業している若者(アレン・ヴィンセント)に車椅子の主が解剖学の必要性を説きます。耳の聞こえない職人オットーもいる。右手の壁に急な木の階段の影が落ちています。上は回廊になっているようです。 ダーシー教授(アーサー・エドマンド・ケリー)が木箱を持ちこみます。眼に隈があり、低姿勢であまり教授という感じはしませんでした。木箱の中に入っていたのはジョアン・ゲイル像(モニカ・バニスター)でした。 丸窓のある扉から出てきた若者ラルフはシャーロットに電話します。彼女はフローレンスのルーム・メイトでした。 御曹司が保釈されます。 シャーロットとフローレンスが蠟人形館の入口前でラルフと落ちあいます。蠟人形館は今夜オープンとのことです。二人が話している間にフローレンスは中に入りこみ、ジャンヌ・ダルク像がジョアン・ゲイルそっくりであることに気づきます。フローレンスを追いだす主は、シャーロットに目を奪われます。彼女はラルフの婚約者とのことです。別れる際シャーロットは主に名前で呼びかける。アイゴーと聞こえたような気がします、たぶん。約38分のことですが、なぜか日本語字幕には主の名前がイヴァン・イゴールであることが最後近くになるまで出てきませんでした。 編集長室で編集長に離婚歴があるらしいこと、蠟人形館が14番街にあることがわかります。御曹司のアパートを経て、約41分、蠟人形館オープンとなり、主がガイドします。フローレンスとシャーロットもやって来てラルフと合流する。ダーシー教授が主に耳打ちして、「あいつを見つけた」と告げます。 展示室に少し斜めの梁があり、そこから手前に3枚板を重ねた梁が突きだしているのが見えます。 呼びつけた御曹司の車でフローレンスはダーシー教授を尾行します。教授は地下室のあるビルに入っていく。中では子分が何者かに見張られていると不安がってワースに愚痴ります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 約48分、古城映画的山場その1です。ビル内の薄暗い廊下が手前から奥へ伸びている。右手には上階および下の階に通じる階段があります。背を向けた男が奥へ進みます。左の壁に影が落ちる。男が誰かはわかりませんでした。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||

| フローレンスは窓から地下室に潜りこみます。右から左奥へ進む。カメラはやや下から見上げ、右から左へ動きます。右に右上がりの階段があります。その左を奥へ向かいます。そちらに少し斜めになった太い柱らしきものが見える。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 扉を開けると、傾斜の緩い階段のある部屋でした。扉の外の廊下を通ってきたわけです。木箱がいくつも置いてある。傾斜の緩い階段から怪人が下りてきます。この階段をおりたあたり、左方の壁は右上がりになっています。その奥にも少し暗くなって右倒しの平行四辺形の影があり、右方で下へ支え柱をおろしている。階段の手前には手すりがついているのですが、奥の向こう側にも手すりが設けられているようです。暗めの青緑の光に浸されています。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 部屋の手前の方は天井が低くなっています。フローレンスは物陰に身を潜めます。探し物をしていた怪人は物音に階段をのぼっていく。その姿が背後から見上げられると、階段は上で左に折れ、さらに続いているらしい。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 御曹司が通りかかった刑事たちに不審尋問されているところへフローレンスが駆けつけ、そろってビルに入ります。一室や上下への階段のある廊下を経て、地下室に達します。木箱の中は酒壜でした。密造酒なのでしょう。ちなみにウィキペディアによるとUSAの禁酒法は1920年から33年まで続き、廃止が確定したのは1933年3月23日、同年4月7日に施工とのことです。本作が公開されたのはその少し前、同じ年の2月17日でした。 フローレンスは行き掛けの駄賃と、酒壜を何本か抱えこみますが、壁沿いにあった縦置きの木箱が勝手に動くのを見て皆落としてしまいます。 他方刑事たちは教授を捕まえます。彼は薬物中毒でした。行方不明になったラムジー判事の懐中時計を持っていた。 約58分、ぶくぶくと泡立つ水面が映されます。カメラが後退すると、大きな円形の桶であることがわかります。カメラはいったん止まり、上向きになる。斜めになった柱、次いでそれらが支える円形の空中回廊が登場する。回廊は数段さがって水平になり、それからまた下り階段に移ります。そこを麻袋を肩に載せた人物がおりていく。回廊は天井から鉄棒で吊り下げられてもいて、また床に達する階段部分が湾曲していることが見てとれます。カメラが上からそれを見下ろしますが、ぐるっと回ってきた入口付近の回廊が手前に映りこみ、材質が鋼らしいことを読みとらせる。人物は怪人でした。ここが第2の地下室であります(追補:→「怪奇城の階段」の頁でも触れました)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 車中で御曹司は君に惚れたとフローレンスに告白します。編集長室のフローレンス、教授を訊問する警察を経て、シャーロットがラルフと落ちあうために蠟人形館へやって来る。彼女が中に入ると主の助手の一人が鍵を閉めます。シャーロットは照明が落とされた展示室を、ラルフを探しながら進みます。蠟人形の一つが目を見開く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 展示室では、手前に突きでた3枚重ねの梁が、先端で鉤状に折れ曲がり天井に向かっているらしきことがわかります。また奥の壁はベージュの横縞に覆われています。ここは魚眼レンズが用いられていました。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||

| アトリエに入るとオットーが迫ってきます。そこへ主が現われる。ラルフと喧嘩したというシャーロットに主は人情味のある忠告をします。ラルフは下の作業室にいる、そこをまっすぐだと教える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||

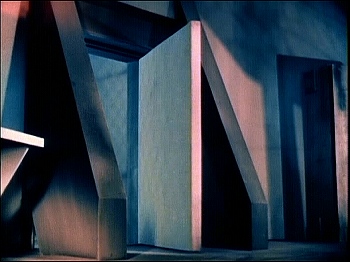

| 約1時間5分、古城映画的山場その2です。奥へのぼっていく階段が下から見上げられます。上にはシャーロットがいる。周囲の壁は幾何学的に区切られ、青緑の光に浸されています。欄干の影が壁に落ちている。 切り替わると、階段が左下がりにやや下からとらえられます。おりていくシャーロットの影が奥の壁で二重になっている。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 階段をおりると、梁が三角に交わる暗い廊下です。やはり青緑ですが、床にはオレンジの光が射している。シャーロットの顔の下半分もオレンジに照り返しています。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 彼女は右の部屋に入る。すると扉が閉まり、錠がおりてしまいます。壁には間隔を置いて蠟人形がいくつか立てられている。その内一つが目を見開く。 右手ではゆるく右下がりの梁がやはり右下がりの柱と交わっています。右端は右上がりの斜面となり、そこに斜めの扉口が刳りこまれている。昇降式の扉があがります。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 中に入って数段おりる。空中回廊でした。カメラは左上から右下へ回ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 回廊をおりきると、奥の自動扉が開き、まず車椅子の主の影だけが現われます。次いで本体が出てくる。主は松葉杖をついて立ちあがり、「私のマリー・アントワネット」と目を見開いて言います。奥の自動扉が閉まる。上を斜めに切り落とされた暗色の短い塀が扉の左右からはさんでいます。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 蠟人形館の入口前にフローレンスと御曹司が車で到着します。ラルフも合流し、鍵を開けて中に入る。 蠟人形のヴォルテール像は行方不明の判事でした。教授が自白する。約1時間10分にしてようやく日本語字幕に「イゴール先生」の名が出ました。 一方本人は松葉杖なしでシャーロットに迫ります。彼女がぱたぱたと叩くと、仮面が崩れるのでした。これはどこかで指摘されていたかと思うのですが、『オペラの怪人』(1925)を踏襲したものなのでしょう。シャーロットは「悪魔」と叫ぶ。顔が他の人と違うからといって怪物呼ばわりするのはどうかと思われるところですが、この時期の作品にはそうしたものが少なくない。『大鴉』(1931)がそうでしたし、そもそも『オペラの怪人』や『フランケンシュタイン』(1931)も同巧でしょう。主は「悪魔はいた」と言って木箱に向かう。中に入っていたのは蠟人形化されたワースでした。 フローレンスとラルフは地下の入口までやって来ていました。ラルフは主と格闘になります。フローレンスは悲鳴を上げながら階段を駆けあがります。ラルフはのされてしまう。 主が装置を駆動します。 フローレンスと御曹司、追って警官たちが到着、閉じられていた昇降扉を破ります。警官二人は斜め柱を滑り降りる。なかなかかっこういい。とはいえ主は強い。回廊を駆けあがる主はしかし、銃で撃たれ蠟の大桶に落下するのでした。ラルフは間一髪、蠟のシャワーの下からシャーロットを救いだします。 エピローグは編集長室です。編集長は記者なんか辞めて俺と結婚しろとフローレンスに言います。彼女は窓の下、車のわきで待っている御曹司をちらりと見た後、対等なら受けると答える。なんじゃそりゃあとの感は否めますまい。 手もとのDVDソフトには1953年版『肉の蝋人形 House of Wax 』(監督:アンドレ・ド・トス)も収められています。ただなぜか両面に刻まれており、何となく扱いづらい。もっとも昔のレコードやレイザー・ディスクも同じだったのですが。 さて、33年版に比べると古城映画的要素は目減りしているのでここで簡単に触れておくと、大筋は同様なものの、随所で変更が加えられています。とりわけ女性記者や編集長の存在は削られている。33年版でのフローレンスのしゃきしゃきした元気のよさはそれなりに楽しめましたが、全体の調子に合っていたかどうかは意見の分かれるところでしょう。原作はどうだったのでしょうか。とまれ33年版でフローレンスとシャーロットに振り分けられたヒロインの位置は、53年版ではフィリス・カーク演じるスーに集約され、その分表情にニュアンスが増していたように思われます。 こちらではヘンリー・ジャロッドの名で蠟人形館の主に扮するのはヴィンセント・プライスで、この役によってホラー映画界における地位を確立したとどこかで見た憶えがあります。たしかに存在感がある。また主の助手で、なぜかこちらではイゴールの名の役に当たったのは、いまだブチンスキー名のチャールズ・ブロンソンでした。 冒頭の第1の蠟人形館の場面で、33年版ではカメラが右から左へパンして内部の様子を見渡しましたが、53年版では左から右へパンします。その先で作業している主が登場する点もそのままなぞられていました。やはり玄関から半階分さがったフロアです。ただし捻り柱は見当たらない。 主を陥れるのはここではマシューの名で、早々に復讐されてしまい、33年版での第1の地下室は出てきません。その代わりかどうか、スーが霧が這う夜の通りを怪人に追っかけ回される場面がありました。 遺体安置所で亡骸の一つが半身を起こし、作業員たちが出ていった後怪人が起きあがるというのもそのままでした。これは原作にあった場面なのでしょうか。通りの煉瓦壁に影だけが二つ落ちる点も同様です。ただしドームは見当たらない。 蠟人形館の地下に大桶が配されている点も同様で、ただしそこまでおりるのは残念ながら空中回廊ではなく湾曲階段でした。もっとも大桶からシャワーに至るガラス管の描写はこちらのほうが細かい。 スーが彫刻家見習い、ここではスコット(ポール・ピサーニ)と待ち合わせて照明の落ちた展示室を歩く場面もあります。ただし危機一髪のスーを救うのは、助手にのされたスコットではなくブレナン警部(フランク・ラヴジョイ)でした。 なお53年版は3D仕様で、蠟人形館の入口前で芸人がゴムのついたけん玉のようなボールをやたら手前に飛ばしたりします。スーとスコットが訪れるミュージック・ホールでのカンカンの場面も同じ狙いなのかもしれません。また約43分で「休憩 Intermission」が入ります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| Cf., |

Jonathan Rigby, American Gothic: Sixty Years of Horror Cinema, 2007, pp.127-129, 1953年版について pp.315-317 Jonathan Rigby, Studies in Terror. Landmarks of Horror Cinema, 2011, pp.44-45 1953年版について; The Horror Movies, 1、1986、p.156 ちなみに同書の前のページ(p.155)には『恐怖の蝋人形』(1966、監督:ハイ・アヴァーヴァック)が、 また同誌2巻 pp.116-117 に『ナイトメアー・ワックス(蝋人形は生きていた)』(1969、監督:バッド・タウンゼント)が紹介されていました。 Joel Eisner, The Price of Fear. The Film Career of Vincent Price; In His Own Words, 2013, p.v、pp.62-65 入間洋、『ITエンジニアの目で見た映画文化史 1950-70年代の英米映画を通して見た文化社会史的変遷』、新風舎、2006、pp.41-45;「第1部6 《肉の蝋人形》 彗星のように現れ彗星のように消えていった3D映画」 同書から→こちらでも挙げています |

|||||||||||||||||||||||||||||

| おまけ | イタリアの2000年代プログレ・バンド、体温が高そうでメロトロンも響く La Maschera di Cera, La Maschera di Cera, 2002(邦題:ラ・マスケーラ・ディ・チェラ『蜜蝋の仮面』)(1) |

1. 岩本晃一郎・祖父尼淳監修、『21世紀のプログレッシヴ・ロック100(100 MASTERPIECE ALBUMS VOL.4)』、日興企画、2013、p.72。 →こちら(2枚目)や、またそちら(スタジオ版3枚目)も参照 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 手もとのCDの邦題は上記の通りですが、再発された際『ラ・マスケーラ・ディ・チェラ~肉の蝋人形』と改題されたようです(未見)。スタジオ版3枚目『ルクサーデ』の鬼形智によるライナー・ノーツでも記されているように、バンド名および本作1枚目の冒頭を占める6部構成、約19分の組曲は、映画に由来するらしい。[IMDb]で確認してみると、1933年版、1953年版いずれも伊語タイトルはこのとおりでした。ちなみに1997年のイタリア映画『肉の蝋人形』(監督:セルジオ・スティヴァレッティ、未見)の原題、2005年の『蝋人形の館』(監督:ジャウマ・コレット=セラ)の伊題も同じとのこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 戻って1枚目の組曲は2枚目に続いて出た2003年録音の La Maschera di Cera, In concerto, 2005(邦題:ラ・マスケッラ・ディ・チェッラ『イン・コンチェルト』)(2) に5曲目として収録されています。こちらの邦題は「肉の蝋人形」。 |

2. 『ユーロ・ロック・プレス』、vol.51、2011.11、p.78。 上掲『21世紀のプログレッシヴ・ロック100』、同上。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| また1枚目に戻ると、ジャケットに使われていたのはベルギー象徴主義の画家ジャン・デルヴィルの《パルシファル Ⅰ Parsifal I 》(3)でした。 次いで2枚目の紙ケースではオランダ象徴主義の画家ヤン・トーロップの《おお死よ、なんぢの勝は何処にかある O Grave, Where is Thy Victory 》(4)です。誰が選んだのでしょうか? |

3. 1890、デッサン・紙、寸法不詳、個人蔵。小柳玲子企画・編集、『ジャン・デルヴィル 夢人館 9』、岩崎美術社、1995、p.22/図8。 ちなみにデルヴィルの別の絵をジャケットにしたのは、日本の1980年代プログレ・バンド、ジェラルドの1枚目→こちら(J.E.ミレー《オフィーリア》の頁の「おまけ」)で触れました。 4. 1892、黄色の厚紙にクレヨン、62.0x76.0cm、アムステルダム国立美術館版画室。『ヤン・トーロップ展』図録、東京都庭園美術館、ナビオ美術館、三重県立美術館、1988-89、p.91/cat.no.38。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 2016/1/10 以後、随時修正・追補 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME>古城と怪奇映画など>肉の蝋人形 1933 |