| < ベンヤミン「歴史の概念について[歴史哲学テーゼ]」(1940) < i. 天使など < 天使・悪魔など | ||||

毎瞬生滅する讃仰天使の群れ/針の先で何体の天使が踊れるか

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プロローグ ヴァルター・ベンヤミン、浅井健二郎訳、「歴史の概念について[歴史哲学テーゼ]」(1940)、『ベンヤミン・コレクション 1 近代の意味』(ちくま学芸文庫 ヘ 3-1)、筑摩書房、1995、pp.643-665 原著は Walter Benjamin, "Über den Begriff der Geschichte", 1940 の第Ⅸ章でクレーの《新しい天使》(1920、右)に言寄せて、「顔を過去の方に向けている」「歴史の天使」のことが語られます(pp.652-653)。 |

パウル・クレー(1879-1940) 《新しい天使》 1920年* * 画像の上でクリックすると、拡大画像とデータを載せた頁が表示されます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ベンヤミンが所蔵していたクレーの作品(現在エルサレムのイスラエル美術館蔵)については、 森口陽、「クレーの『天使』に会う エルサレムにあったベンヤミン秘蔵の絵」、『讀賣新聞』、1999.7.9 宮下誠、『越境する天使 パウル・クレー』、春秋社、2009、pp.111-122:「冥界の天使たち - 上と下」、p.108 の向かい:口絵1 前田富士男構成、「パウル・クレー 絵画の死生学」、『ユリイカ』、第43巻4号、2011.4:特集「パウル・クレー - 造形思考のコンステレーション」、p.104/図2、p.122 大宮勘一郎、「新シイ天使の暴力と救済 クレーとベンヤミン」、同上、pp.97-102 岡田温司、「天使が何かするときのように行動せよ」、同上、pp.146-151 などなど、また、 フリートマル・アーペル、林捷訳、『天への憧れ ロマン主義、クレー、リルケ、ベンヤミンにおける天使』(叢書・ウニベルシタス 817)、法政大学出版局、2005、pp.169-177:「21 危機の天使、クレー」および pp.189-195:「幸福と歴史の空、ベンヤミン」 クレーもベンヤミンも山ほど取りあげられていることでしょうが、クレーの天使と聞いて個人的に思い浮かぶのは(《新しい天使》は出てきませんが); 澁澤龍彦、『幻想の画廊から』、美術出版社、1976、pp.177-185:「パウル・クレー展を見て」(1969) だったりします(澁澤龍彦による→「通史、事典など」の頁の「おまけ」を参照); 「それにしても、偉大という形容詞にふさわしくないところは、クレー芸術の最も好ましい点だろう。アンティームな画家ではあるが、それと同時に何かよそよそしいところがあって、ミロのような暖かい人間的なふくらみがなく、むしろ冷たく透明だ。そしてサルトルがヴォルスの悪魔主義と比較して言ったような、クレー特有のアンジェリスム(天使主義)は、絵画たるとなんたるとを問わず、アンジェリスム一般に強く惹きつけられる傾向のある私には、それだけでも無視し得ない大事なクレーの特質でなければならないはずなのだ。言うまでもないことだが、アンジェリスムはヒューマニズム(人間主義)とは異なる」(pp.178-179) とは、いかにも澁澤らしいくだりでした。クレーの《新しい天使》には附録で少し戻るとして、ただし、今回メモしておきたいのは、ベンヤミンの〈歴史の天使〉のことではありません。ベンヤミンが他のいくつかの論考で引きあいに出した、また別の天使に関するイメージです。 1.ベンヤミンの讃仰天使群 前掲の大宮論文では、やはりクレーの絵に言及するものとして、 ヴァルター・ベンヤミン、内村博信訳、「カール・クラウス」(1930-31)、『ベンヤミン・コレクション 2 エッセイの思想』(ちくま学芸文庫 ヘ 3-2)、筑摩書房、1996、pp.485-554 の「Ⅲ 非人間」を挙げていました(pp.99-100)。クレーの作品はその末尾近くで、シェーアバルトとともに名が挙がります(p.552)。さらにその後で、 「子供と人喰いからなる生き物として、デーモンの征服者がデーモンの前に立つ。新しい人間ではない。非人間、新しい天使である。おそらくそれは、タルムードに従うなら、一瞬一瞬、新たに無数の群れとなって生み出され、神の前で声を張り上げては鎮まり、無のなかへ消え去っていく、あの天使たちのひとりなのだ。その声は、嘆いているのか、咎めているのか、それとも歓呼の声をあげているのか。いずれにせよ - このすばやく消え去っていく声をなぞりつつ、クラウスのはかない作品はつくられたのである」(p.553) というくだりがある。訳註*3 に、 「ここまでの三行は、『雑誌「新しい天使」の予告』(1921/22年)の結び直前の文と、ほぼ同文である」(p.554) と記されていました。同コレクション中の当該テクストの邦訳は、 ヴァルター・ベンヤミン、浅井健二郎訳、「雑誌『新しい天使』の予告」(1921/22)、『ベンヤミン・コレクション 4 批評の瞬間』(ちくま学芸文庫 ヘ 3-8)、筑摩書房、2007、pp.12-24 で、件の箇所は 「というのもこのはかなさは、本誌が真のアクチュアリティを求めるがゆえに強いられる、正当な報いなのだ。それどころかタルムードのある伝説によれば、天使たちは、 - 毎瞬ごとに新たな天使たちが、無数の群れとなって - 生み出され、神の前で讃歌を歌っては鎮まり、無のなかへ消え去ってゆくというのだから。このようなアクチュアリティだけが真のアクチュアリティなのであり、このようなアクチュアリティが本誌に与えられんことを、本誌の名が意味していてほしいと思う」(p.24)。 ついでながら、先に名を挙げたシェーアバルト(→「近代など(20世紀~) Ⅳ」の頁の「シェーアバルト」の項)については、 ヴァルター・ベンヤミン、土合文夫訳、「パウル・シェーアバルト『レザベンディオ』」(1917-19)、同上、pp.46-49 同、 「[シェーアバルトについて]」(1930年代後半頃)、同上、pp.656-660 岡田論文では他方、カッチャーリの 「他の天使たちは、誉め歌をうたっては消えてゆく」(p.148) という言葉を引いた後で、ベンヤミンの「アゲシラウス・サンタンデル」を挙げます(同上)。カッチャーリからの引用は、「天使、悪魔など」の頁の「i. 天使など」にも挙げた マッシモ・カッチャーリ、柱本元彦訳、『必要なる天使』、人文書院、2002、p.47/第2章 ベンヤミンのテクストは、 ヴァルター・ベンヤミン、浅井健二郎訳、「アゲシラウス・サンタンデル [第2稿]」(1933)、『ベンヤミン・コレクション 3 記憶への旅』(ちくま学芸文庫 ヘ 3-3)、筑摩書房、1997、pp.12-24 で、 「カバラが物語るところによれば、神は毎瞬無数の新しい天使を創造しており、これらの天使たちのおのおのは、もっぱら、神の玉座のまえで一瞬神の讃歌をうたっては無のなかへ溶け去っていく定めにあるのだという」(pp.12-13)。 このテクストについては、 ショーレム、「ヴァルター・ベンヤミンと彼の天使」、『現代思想』、vol.3-5、1975.5:「特集 フランクフルト学派 その全体像」、pp.166-194 も参照。「アゲシラウス・サンタンデル」第1稿および第2稿双方を含んでおり(pp.171-173)、「雑誌『新しい天使』の予告」と「カール・クラウス」の「Ⅲ 非人間」それぞれの該当箇所も引用されています(p.176、p.188)。またクレーの《新しい天使》をベンヤミンが手に入れたのが、1921年5月末から6月初めで、その前後の所在についても記されていました(pp.174-175)。 他にも件のイメージに触れた論があるのかどうかはきちんと当たっていないのですが、ともあれ以上三点を年代順に並べると; 1921/22:「雑誌『新しい天使』の予告」 1930-31:「カール・クラウス」 1933:「アゲシラウス・サンタンデル」[第1稿および第2稿] 2.タルムードなど ピエール・ブーレッツ、合田正人・柿並良佑・渡名喜庸哲・三浦直希訳、『20世紀ユダヤ思想家 来るべきものの証人たち 1』、2011、pp.269-365:「第3章 ヴァルター・ベンヤミン - 歴史の天使と世紀の経験」 せむしの小人/カフカの世界における啓示/『城』の影にあるユダヤの伝統/神の記憶に/言語の追放とその修復/神秘劇の着想における自然の嘆き/歴史の天使 - 救済から救出へ? では、「ヴァルター・ベンヤミンが好んで言及したあるタルムードの伝説」(p.333)について触れた箇所に註を付け、 「このイメージは、特に Haguiga, 14a に見出される。 『毎日、奉仕の天使たちが創造され、火の川から躍り出る彼らは讃歌を歌い、次いで消滅する。 「それら[あなたの恩恵]は朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい」(『哀歌』第3章第12節)』と言われているように』。 さらに、Bereshit Rabba, LXXVIII, 1 も参照。 『聖なるお方 - 彼はほむべきかな - は毎朝新たな天使の一団を創造される。彼らは彼に向けて歌を掲げ、次いで消滅する』」(p.364 註235。改行は当方による) と、出典が示されていました。上記の『ハギガー』14a は、「ユダヤ」の頁の「v. タルムードとラビ・ユダヤ教」に挙げた 石川耕一郎訳、『ミシュナ 3 タアニート、メギラァ、モエード・カタン、ハギガァ Ⅱ・9-12』(エルサレム文庫 5)、エルサレム宗教文化研究所、1986 長窪専三・石川耕一郎訳、『ミシュナ Ⅱ モエード』(ユダヤ古典叢書)、教文館、2005 各所収の3章からなる『ハギガァ』(前者、pp.165-203)なり『ハギガー』(後者、pp.415-431)には含まれていません。 『 Wilfred Shuchat, The Creation according to the Midrash Rabbah, Devora Publication, Jerusalem, New York, 2002 には収録されていないようですが(たぶん)、さいわいこれも同じ項に挙げた A.コーヘン、村岡崇光訳、『タルムード入門Ⅰ』、教文館、1997 の「第2章3 天使論」に、 「天使の起源についてのこれとは別な見解が、ハドリアヌス帝とラビ・ヨシュア・ベン・ハナニヤとの間の会話に出ている。 - 『きみたちは、神に賛美をささげる天使の集団はひとたび務めを果たすと姿を消し、したがって神は毎日新たに天使たちを創造される、と主張するのか』。 - 『そうです』。 - 『彼らはどこへ姿を消すのか』。 - 『はじめに創造されたところへです』。 - 『どこで、なにから創造されたのか』。 - 『火の川からです』。 - 『その火の川とはどういうものか』。 - 『夜も昼も絶え間なく流れるヨルダン川のようなものです』。 - 『これはどこにそのもとを発するのか』。 - 『ハヨット(獣)がほむべきお方の玉座をかついでいるときに流す汗に発するものです』(創R78・1)」 (p.155-156、改行は当方による) とありました。文中の「火の川」には註が付され、『ダニエル書』 7.10 が指示されています。「日の老いたるもの」、 「彼の前から、ひと筋の火の流れが出てきた」( 『聖書』、日本聖書教会、1976、p.1234)。 〈火の川〉については少し後で戻るとして、その前に〈栄光の玉座〉をかつぐ「ハヨット」について、 David Halperin, The Faces of the Chariot, (Texte und Studien zum Antike Judentm 16), J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, 1988 に、ḥayyot 、単数:ḥayyah という 「単語は通例、ヘブライ語の語根 ḥay の基本的な意味と一致して、『生ける被造物』と訳される。しかし ḥayyah はより普通には、『獣』を意味する。どちらのニュアンスが著者自身の気持ちの中で真っ先にあったか、私には推測できない;そして、ḥayyot とその意義についてのユダヤ的解釈において、双方が役割を果たしたのだから、両者のどちらかに決めてしまうよりは、両義的なヘブライ語の単語を留めておきたい(同様の両義性 - 意図的なものだと思う - が、出エジプト記1章19に見出される。そこでは ḥayyot が、ヘブライの女たちは『活発だ、力強い』、あるいは『彼女たちは”獣”だ』、ということを意味しているのかもしれない)」 (pp.39-40 註1。なお関根正雄訳、『旧約聖書 出エジプト記』(岩波文庫 青 801-2)、岩波書店、1969/2006)で件の箇所は、「彼女らは元気がよくて」と訳されていました;p.8) とありました。書名からのリンク先でのメモ冒頭、また少し下に挙げる Howard Schwartz, Tree of Souls. The Mythology of Judaism, の pp.159-160 : Book 3-"195. The Living Creatures"なども参照ください。: ショーレムの前掲「ヴァルター・ベンヤミンと彼の天使」では、ヤコブと争った天使について、 「『ミドラシュ・ゲネシス・ラバ』78章1節には次のような意見がはっきり述べられている。つまりヤコブの天使は何度も繰返し新しく創造されるあの『新しい天使たち』のひとりであり、彼らの仕事は聖歌を歌うことに限られている、と」(p.193 原註11) と記されていました。次のウェブ・ページに掲載された英訳 → Bereshit Rabbah 78:1 < Bereshit Rabbah [ < Sefaria: a Living Library of Jewish Texts Online ] を見ると、78章1節は、 「彼は言った:私を行かせてくれ、夜が明けたので。彼は言った:あなたが私を祝福してくれないのなら、私はあなたを行かせないでしょう」 という『創世記』 32:27 における、夜通しヤコブと格闘した相手およびヤコブの台詞のさまざまな釈義を記すものでした。 「『彼は言った:私を行かせてくれ、夜が明けたので』 - 『新たな朝ごとに、大いなるはあなたの誠実さ』(『哀歌』 3:23)と書かれている。 - ラビ・シモン・バル・アッバは言った:あなたが私たちを毎朝新しくされるという事実から、あなたが私たちのために、死者を復活させるという、大いなる誠実さをお持ちであることを、私たちは知っている。 ラビ・アレクサンドリは言った:王国の朝にあなたが私たちを新しくされるという事実から、あなたが私たちを贖われることを、私たちは知っている。 ラビ・シュムエル・バル・ナフマンの名の下にラビ・ヘルボが言った:いかなる天の集団も、讃美し、繰り返すことはない。むしろ、聖なるお方 - 彼は誉むべきかな - は毎日新たな一群の天使たちを創造し、彼らは彼の前で新たな歌を唱え、そしてそれぞれの道を行く。 ラビ・ベレキヤは言った;私はラビ・ヘルボに答えた:しかし、『私を行かせてくれ、夜が明けたので』、そして私が歌うべき時が来たとは書かれていないのではないか? 彼は私に言った:絞め殺す者よ! あなたは私を絞め殺そうとするのか? 私は言った:『私を行かせてくれ、夜が明けたので』と書かれたあの詩句は何か? 彼は私に言った:これらはミカエルとガブリエルだ。彼らは天の公子で、天の公子たちは皆、取って代わられるけれど、彼ら二体は取って代わられることがない」(3つめの段落の改行は当方による)。 この後コーヘンが引用した、ハドリアヌス帝とラビ・ヨシュア・ベン・ハナニヤとの間の会話が続きます。少し先には、 「彼は言った:『私を行かせてくれ』 - 聖なるお方 - 彼は誉むべきかな - を讃えるための、私の讃美のための時間になったので』。 彼は彼に言った:『あなたの同僚たちに彼を讃美させなさい』。 彼は彼に言った:『できません、明日私は讃美するでしょう、そうすると彼らは私に言うでしょう、あなたは昨日讃美しなかったのだから、今日も讃美しないことでしょう』」(改行は当方による) とありました。「はっきり述べられている」のかどうか、もうひとつピンとこないのですが、これは当方にこうしたテクストを読み解くだけの心得が乏しいからというのが、大いにありそうなところなのでした。 Howard Schwartz, Tree of Souls. The Mythology of Judaism, Oxford University Press, oxford, New York, 2004, pp.158-159 : Book 3-"194. The River of Fire" も参照。日毎生滅する奉仕の天使群についても、他の細部とともに記されています(同、p.115 : Book 2 -"147. The Creation of Angels" も参照)。最後に"Sources"として典拠が列挙されており(p.159)、ただ〈火の川〉にまつわるもの全般で、天使群に関するものだけではありませんが、以下の表に並べ、その内訳文等に出くわせたものをメモしておきましょう;

他にもあるのかもしれませんが、出くわす機会があればまたその時にということで。 3.毎瞬と毎朝 ところで、ヘブライ語やアラム語(R.C.ムーサフ=アンドリーセ、市川裕訳、『ユダヤ教聖典入門 トーラーからカバラーまで』、教文館、1990、pp.57-59、78-79)は不勉強のため解さないので確認できませんが、上に引用した邦訳や英訳で見るかぎりで、奉仕の天使群の創造は原典では、「毎日」なり「毎朝」とされているようですが、ベンヤミンのテクストでは 「一瞬一瞬」(「カール・クラウス」)、 「毎瞬ごとに」(「雑誌『新しい天使』の予告」)、 「毎瞬」(「アゲシラウス・サンタンデル [第2稿]」) となっています。ショーレム前掲論文の邦訳では、 「瞬く間に」(「アゲシラウス・サンタンデル」第1講および第2稿:pp.171-172)、 「あらゆる瞬間に」(「雑誌『新しい天使』の予告」:p.176)、 「瞬く間に」(「カール・クラウス」:p.188)。 ドイツ語原文をウェブ・ページ Walter Benjamin – Wikisource の頁の"Gesamtausgaben"の項からリンクした Internet Archive で見ることができます; 「雑誌『新しい天使』の予告」:"Ankündigung der Zeitschrift : Angelus Novus", Gesammelte Schriften, Band II, S.241-246 「カール・クラウス」:"Karl Kraus", Gesammelte Schriften, Band II,, S.334-367 → Gesammelte Schriften Bd.2 : Walter Benjamin (1892-1940) : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive [ < Internet Archive ] 「アゲシラウス・サンタンデル [第1稿]」:"Agesilaus Santander (Erste Fassung)", Gesammelte Schriften, Band VI, S.520-521 「アゲシラウス・サンタンデル [第2稿]」:"Agesilaus Santander (Zweite Fassung)", Gesammelte Schriften, Band VI, ,S.521-523 →Gesammelte Schriften Bd.6 : Walter Benjamin (1892-1940) [ < Internet Archive ] 一応確認しておくと; "neue jeden Augenblick(新たな瞬間ごとに)"(「雑誌『新しい天使』の予告」::S.246、「カール・クラウス」:S.367) "in jedem Nu(瞬間ごとに)"(「アゲシラウス・サンタンデル [第1稿]」:S.521、 「アゲシラウス・サンタンデル [第2稿]」: S.522)。 『ハギガー』や『創世記ラッバー』をはじめとして、上で参照した以外の文献で、毎瞬との言い方を採用したものがあるのか、今のところわからずにいます。 デイヴィッド・ゴールドスタイン、秦剛平訳、『ユダヤの神話伝説』、青土社、1992 に、 「あるみ使いは、一瞬のためだけにつくられ、讃美を口にすると、消えてしまう」(p.55/Ⅰ章) とありましたが、詳細や典拠は記されていません。 また「アゲシラウス・サンタンデル」では「タルムードのある伝説」ではなく「カバラが物語るところによれば」と述べられていましたが、ショーレムの前掲論文には、 「そしてこのような天使は、カバラのある書物によると、『炭火の閃光のように消えてゆく』のである」(p.177) というくだりがありました。やはり詳細や典拠は不明。 幕間 一日一回と毎瞬間を似たようなものとるか、大いに違うととるか。あらゆる瞬間に生まれるというよりは、夜明けから日の暮れまでおつとめした天使たちが、翌日には別の者と入れ替わるとした方が、発想としては自然な気がしなくもありません。 あるいは毎日毎朝といっても、現世とは異なる神的な時間なのかもしれない。瞬間とは逆に長い方へ目をやるなら、毎朝とは世界の朝、あるいは世界周期の朝と見なすこともできるでしょうか。前掲 The Zohar. Pritzker Edition. Volume 7, 2012, p.102 note 309 によると、 「神的な”一日”は一千年と等しい(『詩篇』 90:4 :『あなたの目には一千年が過ぎ去った昨日のようなのだから』に基づく)」 とのことです。『マヌの法典』の 「一年は神々の晝と夜にして…(中略)… (人間界の)4ユガの總計として、かく數えられたる1萬2千(年)は、神々の1ユガと呼ばる。 而して、神々のユガを千合計したるものはブラフマンの一日にして、又彼の夜も同じ長さなりと知るべし」(田辺繁子訳、『マヌの法典』(岩波文庫 33-260-1)、岩波書店、1953、pp.34-35) といったくだりなどが連想されるところです。 他方、過去も未来も見渡すブロック宇宙論的な時間とも、一次元の時間より高次元の超時間とも考えられる。あるいはいくつもの時間が折り重なっているとしたら。 時間の流れは瞬間ごとに不連続で、天使どころか、宇宙そのものが毎瞬間新たに創造し直されるという、イスラーム神学の原子論やデカルトの連続創造説が連想されたりもします。これらは神の遍在と全能を示す時間論でした(→こちら(「イスラーム」の頁の「ii. 思想史・哲学史的なものなど」の項)やそちら(「バロックなど(17世紀)」の頁の「v. デカルトなど」の項)を参照ください)。 いずれにせよ無数の奉仕天使が創造されるというイメージは、被造物のはかなさ、ひいては神の全能性を伝える以上に、ただただ讃えられるべきものという神性、そしてただただ讃えるものとしての天使のあり方を表わす表象なのでしょう。 村田康常、「遊びと思弁哲学 - ホワイトヘッドの方法論と宇宙論 -」、『プロセス思想』、19号、2019、pp.108-127 には、 「ベンヤミンによる、瞬間ごとに生成し神の面前で讃美しつつ消滅するおびただしい数の天使たちという神話的イメージを脱神話化すれば、ホワイトヘッドが描き出すアクチュアル・エンティティの生成消滅のプロセスとしての現実世界の創造的漸進のうねりと重なってくる」(p.110) というくだりがありました。別の形で「脱神話化」を行なうなら、たとえば、連続創造説から神の役割を省いて、アビダルマ仏教の刹那滅論に通じはしないでしょうか(→あちら:「仏教」の頁の「ii. アビダルマの自然学、刹那滅論など」を参照)。あるいは、 「時間とエネルギーを同時に精度よく決定することができないという不確定性関係は、もし短い時間であれば、エネルギーの決定誤差が大きくなりうることを予測する。つまりこれは、短時間であれば、エネルギー保存則が破れてもよいこと、したがって、外からエネルギーをあたえなくても - ガンマ線のエネルギーがどんなに小さくても - 真空から電子・陽電子対が生成することを意味する。このような電子・陽電子は、短時間で消滅してしまい観測できないので『仮想粒子』とよんで、観測可能な『実粒子』と区別する。こうして、量子力学は、電子・陽電子対が生成と消滅をくり返すという、ダイナミックな真空像を描きだす」(広瀬立成、『真空とはなんだろう 無限に豊かなその素顔』(ブルーバックス B1406)、講談社、2003、113/Ⅲ章8-2) といった事態が思い浮かんだりもします。また; 「これらのダークマター - あるいはその一部 -はひょっとすると、無数のちっぽけで弱々しいホワイトホール、すなわち時間が反転したブラックホールから成っているのかもしれない。そしてそれらは、宇宙の至る所をトンボのように軽々と漂っているのかもしれない……」(カルロ・ロヴェッリ、冨永星訳、『ブラックホールは白くなる』、NHK出版、2025、p.163/第17章)。 もっともロヴェッリによると、 「ブラックホールが蒸発するにはとんでもなく長い時間がかかり、ホワイトホールが散逸するにはもっと長い時間がかかる」(同上、p.159) とのことで、日の出から日の入りまでどころではない。 ともあれ、それぞれに興味深いイメージではあれ、これらからは天使の姿が消えてしまっています。一部のグノーシス主義におけるプレーローマ界やカバラーのセフィロートの場合、プレーローマを構成する個々のアイオーンなりセフィラーは、神性の内部構造が展開する過程と一体化していました。ただカバラーにおいては、グノーシス主義のように、天球を含む物質宇宙とプレーローマとの間が不連続に切断されることはありません。同様にイスラーム哲学、すなわちファーラービーやイブン・スィーナー(=アヴィセンナ)では、 「宇宙生成の過程を説明するにあたり、一者からは一者が生ずるのみ(ex uno non fit nisi unum)という原理と、創造作用は知解作用を通じて行なわれるという考え方をとっている。 …(中略)…万物の根源たる唯一の と天使が位置づけられるのですが、先行する存在者や自らから生じる存在者との関係がぴったり噛みあったセットをなしています。 こうした神界内での諸存在間の近さは、地上から遡っていくのか、深淵から浮かびあがっていくのか、いずれにせよ一段一段展開していく思考、場合によっては瞑想や神秘体験、幻視などの過程を辿っているため生じたのではありますまいか。 これらに比べて毎日だか毎瞬生滅する奉仕の天使たちは、互いの間がもっとすかすか空いているというか、個々別々の存在として区別することができ、その上で群れています。だから堕天するだけの可能性もはらまれるのでしょう |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (ただしグノーシス主義でもソフィアなりアカモート(1)も過ちを犯します。イスマーイール派の内イエメンのタイイブ派の〈天上のドラマ〉は、イスラーム哲学における先掲の流出論を踏襲しつつ、第二流出体=第三知性が勘違いしてしまうと物語ります(2))。 それでいて群れなす天使たちは、ミカエルやガブリエルなどの大天使(あるいはソフィアなりアカモート、第二流出体=第三知性、またサマエル、イブリース(3)、ルキフェル)のように、くっきりした個性を示すわけでもない。 天使は本来、神と世界の仲介者です。多神教の世界でも、ヘルメースやイーリスが神々の使者の役割をつとめていましたが(4)、天使という存在は一神教との結びつきが強い。一神教においてはどうしても、何らかの局面で、神と世界の間に距たりが開く可能性が生じえます。神の超越性が強調されればされるほど、その傾向は強くなることでしょう。 とはいえユダヤ教においても、神の唯一性に関するなにがしかの揺れが認められないわけではないようなのですが(5)。『創世記』1:26 で 「われわれは人をわれわれの と述べられる時の一人称複数、『箴言』 8:23 で 「いにしえ、地のなかった時、 初めに、わたしは立てられた」 と語る先在の〈 |

1. たとえば荒井献・大貫隆・小林稔・筒井賢治訳、『ナグ・ハマディ文書 Ⅰ 救済神話』、岩波書店、1997、p.50(『ヨハネのアポクリュフォン』§26)、p.214、pp.223-224(「プトレマイオスの教説 - エイレナイオス『異端反駁』(Ⅰ,

1,1-8, 5)」)など。 2. たとえば菊地達也、『イスマーイール派の神話と哲学 - イスラーム少数派の思想史的研究 -』(岩波アカデミック叢書)、岩波書店、2005、pp.110-115/第1章第2節1-d など。 3. 「一般にイブリースは天使の1人とみなされるが、ハディースにおいては天使を無謬と規定しているので、イブリースが神の命令に背くという罪を犯したことから、天使ではなくジンとする説もある」(『岩波 イスラーム辞典』、岩波書店、2002、p.153 左段:「イブリース」の項)。 4. たとえば中森義宗、「翼あるモノ - 天使の初まり」、『宗教美術研究』、no.4、1997.3.31、pp.37-50 など。 5. 関根正雄訳、『旧約聖書 創世記』(岩波文庫 青 801-1)、岩波書店、1956/200、p.11。 6. 大畠清、『イエス時代 - 「知恵」の系譜』、山本書店、1982、pp.13-18/1-A など。 7. →「ユダヤ」の頁の「iv. アレクサンドレイアのピローン(アレクサンドリアのフィロン)とヘレニズムなど」なども参照ください。 8. →「ユダヤ」の頁の「vi. マガーリヤその他と天使論」なども参照ください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

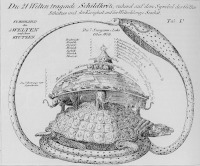

| ともあれ、神と世界の距たりが大きくなったため天使の領分が増えざるをえなかったのか、あるいは逆に、天使の領分が増えることで、神の在処を奥へ奥へと引き下がらせることになったのか。いずれにせよ、だから毎日なり毎瞬なり、新たに生まれては消え去っていくという、ある種の機械的・自動的な仕掛けに組みこまれもするのでしょう。 天使はあくまで仲介者であって、神々でも精霊でもない。だから神界と世界のいずれにも落ち着ききることができません。両者の間で遊動するばかりなのでしょう。ルーリア派カバラーでは、隠れた神性、 「ツィムツームとは元来は『集中』ないし『収縮』という意味であるが、しかし、ルーリア派のこの表象の意味を正確に言い当てようとするならば、『退くこと』または『撤退』と訳すほうがいいだろう」(ゲルショム・ショーレム、山下肇・石丸昭二・井ノ川清・西脇征嘉訳、『ユダヤ神秘主義』(叢書・ウニベルシタス)、法政大学出版局、1985、p.344/第7章4)。 あるいはハンス・ヨナスの「仮説的な 「まず初めに、あずかり知ることのできない選択にもとづいて、存在の根拠である神的なものは、みずからを偶然と敢為と無限に多様なる生成へとゆだねました。しかも、そっくりまるごとゆだねました。神的なるものは、空間と時間のなかでくりひろげられる冒険に突入したわけです。自分自身のいかなる部分もひきとめはしませんでした。 …(中略)… むしろ、世界が存在するようにするために、神はそれ自身の存在を断念したのです。神はその神的な性格をぬぎすてました」(ハンス・ヨーナス、品川哲彦訳、『アウシュヴィッツ以後の神』(叢書・ウニベルシタス 924)、法政大学出版局、2009、p.16/第1章)。 「私のミュートスは、根底的には、ルリアのカバラのなかの宇宙論の中心概念であるツィムツム(Zimzum)の考えにすぎません」(同、p.27) ともヨナスは述べますが、それはともかく、ルーリア派カバラーに戻って、ベーメ風にいえば無底であるエン・ソーフは、無限であるがゆえに、どこまでも引き下がることができるはずです。だから神と世界の間にある虚空はどこまでもひろがることができる。ヨナスにならうなら、そもそも神は姿を消してしまう。いずれにしても天使の出る幕はあまりなさそうですが、そんな中で仲介者であるとは、それ自体で自律するものではないかぎりで、しかしだからこそ、何ものにも回収されないといっては多分に強弁が過ぎるでしょうか。 ヒッポリュトスの『全異端反駁』に引用されたヘーラクレイトスの断片、 「また、子供が万有であって、永遠にわたりすべてのものの永遠の王であることについては、『 にニーチェは、 「ちょうど砂浜で子供が無心に、無邪気に砂山を造っては壊しながら戯れるように、結局は宇宙であるところの火も『宇宙童子(Weltenkind)』として、ものを生成せしめながら破壊し、消滅せしめるのである。それは自由な遊びなのである」(斎藤忍随、『知者たちの言葉 - ソクラテス以前 -』(岩波新書 983)、岩波書店、1976、p.23/Ⅱ-a) というさまを見てとったという。ニーチェのヘーラクレイトス解釈が妥当かどうかはさておき、先に挙げた村田康常「遊びと思弁哲学 - ホワイトヘッドの方法論と宇宙論 -」では、 「ホワイトヘッドが新しさへと創造的に前進する世界、『変化の精神』と『保守の精神』の葛藤する世界(Whitehead, 1925/1967, p. 201)、アクチュアルな出来事の生成消滅する世界と呼んだこの世界を一言で形容すれば、『遊び』や『遊戯』という言葉がふさわしいのではないか」(p.110) と述べていましたが、 「では、遊戯は全体なるものの比喩的演劇に、啓示的、思弁的な世界隠喩というものになるのではあるまいか」(オイゲン・フィンク、石原達二訳、『遊びの存在論 幸福のオアシス』、せりか書房、1976、p.69/Ⅲ) と記し、ヘーラクレイトスの断片とニーチェからの引用を並べたフィンクを挙げることもできるでしょう(オイゲン・フィンク、千田義光訳、『遊び - 世界の象徴として』、せりか書房、1976、p.82/Ⅰ-5、p.254/Ⅲ-16 も参照)。 他方ヒンドゥー教では、宇宙の創造は主宰神の 「主宰神の場合にも、特別の目的にまったくよらずに、まさに本性だけから、たんに遊戯でしかない活動が生じるであろう。…(中略)…われわれにとっては、宇宙を構築するというのは、仕事内容のより重いものであるかのように見えるけれども、最高主宰神にとっては、これはたんなる遊戯にすぎないのである。…(中略)…この[最高主宰神の]遊戯には、いかなる目的も推察することができない」(上村勝彦・宮元啓一編、『インドの夢 インドの愛 サンスクリット・アンソロジー』、春秋社、1994、p.249/第8章4「神の戯れ」。また雲井昭善、「インド哲学における有神論をめぐる諸問題」、『大谷學報』、vol.46 no.1、1966.6、pp.10-11 なども参照)。 ヒンドゥー教における主宰神と宇宙の関係を、ユダヤ教やキリスト教、イスラームなど一神教におけるそれと同一視できるかどうかは、注意が必要そうです。ともあれ、.ニーチェ的な世界そのものの戯れでもなく、ヒンドゥー教的な主宰神の戯れによる創造でもないような形で、仲介すべき神と世界を無限に追いやり、神も世界も不在となった虚空で、天使の群れは、仲介することももはやなく、ただ虚空で遊動する、そんなイメージへと辿りつくこともできはしないかといっては、しかしいささか無理があるでしょうか。 4.針の先で何体の天使が踊れるか - 17~18世紀 生滅する奉仕天使群というイメージは、ユダヤ的想像力の一例と見なせましょう。対するにキリスト教文化圏からは、「針の上で天使は何体踊れるか」という問いを挙げることができるかもしれません。ただしこの問題は、中世のスコラ学者たちによって論じられたとされるものの、実際には近世にスコラ学を揶揄するために言いだされたようです。この問いを邦題とする ダレン・オルドリッジ、池上俊一監修、寺尾まち子訳、『針の上で天使は何人踊れるか 幻想と理性の中世・ルネサンス』、柏書房、2007 の、この問いを章題とする第2章には、 「1800年代初頭、ヴィクトリア女王時代のイギリス首相の父であるアイザック・ディズレーリは『極細の針の上では、どれだけの天使が互いに押し合わずに踊れるだろうか?』と疑問を持った学者たちを茶化すことでそうした感じ方への評価を下している」(p.46) とありました。英語版ウィキペディアには "How many angels can dance on the head of a pin?" の頁があって(現在は日本語頁も作られました→こなた)、その内"References" の no.10、 no.12 および no.13 に挙げられ、ウェブ上で見ることのできた、 no.13 ; George MacDonald Ross, "Angels", Philosophy, vil.60, no.234, October 1985, pp.495-511 [ < Academia.edu ]( PDF version = Word 版, pp.1-13) no.12 ; Edith Dudley Sylla. "Swester Katrei and Gregory of Rimini: Angels, God, and Mathematics in the Fourteenth Century". edited by T. Koetsier and S.;Bergmans. Mathematics and the Divine: A Historical Study. 2005, pp. 249, 251-271 no.10 ; Peter Harrison, "Angels on Pinheads and Needles", Notes and Queries, Volume 63, Issue 1, March 2016, pp.45-47 https://doi.org/10.1093/notesj/gjv232 で、この問いがいつ頃から言及されるようになったか、概観することができます。なおシラ(スラ)の論文の内この問題を扱う第1節については、 青木薫、「『針の上の天使』 スコラ学を揶揄する超有名な常套句は、いつ、だれが言い出したのか?」、2024.7.25 [ < no+e ] が紹介してくれています。詳しくはそれらを見ていただくとして、ここでは簡単にまとめておきましょう。 ダレン・オルドリッジが触れた上記のアイザック・ディズレーリ Isaac D'Israeli(1766-1848) については、1791年の『文学の愉しみ Curiosities of Litterature 』で、マルティヌス・スクリブレルスの本の第7章が引きあいに出されました。 「天使たちは、中間を経ることなく、ある一点から別の一点へ移るかどうか、 天使たちは朝ならより明瞭に物事を知るかどうか、 天使たちは何体、とても細い針の先端で、押しあうことなく、踊ることができるか」(Ross, op.cit., pp.495-496 = PDF ver., p.1 ; Sylla, op.cit., p.251) マルティヌス・スクリブレルスの本というのは、アレクサンダー・ポープ(1688-1744)、ジョン・アーバスノット(1667-1735)、ジョナサン・スウィフト(1667-1745)らが結成したスクリブレルス・クラブ Scriblerus Club (1714年結成、1745年まで活動)が1714年以前に執筆した『マルティヌス・スクリブレルスの尋常ならざる生涯、仕事と諸発見回顧録 Memoirs of Extraordinary Life, Works, and Discoveries of Martinus Scriblerus 』を指すそうです。ただしそこでは最初の二つの問いは挙げられているものの、三番目の針の先に関する問いは入っていないという(Ross, op.cit., p.496 = PDF ver., p.1 ; Sylla, op.cit., p.251)。 ラルフ・カドワース(1617-1688)の1678年の『宇宙の真の知的体系 The True Intellectual System of the Universe 』には、 「数千の聖霊たちが一本の針の先で同時に踊る」(Sylla, op.cit., p.253) と、さらに遡ってウィリアム・チリングワース(1602-1644)の『プロテスタントの宗教 Religion of Protestants 』(1637)に、 「100万の天使たちが一本の針の先に座らないものかどうか」(Sylla, op.cit., p.253) との言い回しが見られるとのことです。 ピーター・ハリソンはさらに早い例として、イギリスの牧師ウィリアム・スクレイター(1575-1526)による釈義書、『テサロニケ人への第一の手紙についての釈義と註』(1619)を挙げました。天使に関してスコラ学者たちは、 「彼らの創造の時についての議論にかまけた; それは可視的な世界の創造以前なのか、それとも可視界とともに創造されたのか; 最初の日になのか、さもなくばいつ彼らは創造されたのか。 彼らの位階に触れて、どんな風になっているのか、どれだけあるのか、 彼らの数は、…(中略*)… 彼らは一つの場所を占めるのかどうか; また、多くのものが一つの時に一つの場所にいてもよいのかどうか; そして (Harrison, op.cit., p.46 右段. 改行は当方による。 * "whther more fell or stood" どういう意味なのでしょう?)。 といった議論にかまけたという。アイザック・ディズレーリの先の場合同様、最後の問い二題以外はスコラ学で実際に取りあげられたものでした。 他方針の先に関する箇所で、「 針の先に「座る(あるいは立つ)」のではなく、「踊る」というイメージも、ハリソンによれば、「17世紀の発明」でした(Harrison, op.cit., p.47 左段)。先に挙げたカドワースがこのイメージを採用していましたが、こちらにも先例があります。カドワースと同じくケンブリッジ・プラトーン主義者で、 アレクサンドル・コイレ、野沢協訳、『コスモスの崩壊 - 閉ざされた世界から無限の宇宙へ』(人間の科学叢書)、白水社、1974、「第5章 無際限の延長か、無限の空間か デカルトとヘンリ・モア」および「第6章 神と空間、霊体と物質 ヘンリ・モア」 などでもお馴染みのヘンリー・モア(1614-1687)は、1659年の『魂の不死性 The Immortality of the Soul 』で、霊が延長を有することを否定した学派が、 「靴を履き拍車に駆られた彼らが何体、いちどきに一本の針の先で踊れるかもしれないか、論じる」(Harrisson, op.cit., p.47 左段。また Sylla,op.cit., p.256) のだと批判しました。やはりケンブリッジ・プラトーン主義者のジョゼフ・グランヴィル(1636-1680)も『独断化のむなしさ The Vanity of Dogmatizing 』(1661)で、 「〈魂〉と〈天使〉に〈量的な広がり〉がないという点は、多くのものが同意する;そして彼らがより粗雑な〈場所性〉と関わりがない点も、一般的な見解にかなっている;しかし彼らにいまだ〈想像〉でしかない、〈限定的な と述べていました。 "ubi"は「どこに」を意味するラテン語の副詞です。ただハリソンは、スクレイター、チリングワース、ウィランとケンブリッジ・プラトーン主義者たちとの違いに注意しています。 「前者がまず焦点を当てたのは、スコラ学的な議論一般の無意味さだった」(Harrison, op.cit., p.47 左段) のに対し、ケンブリッジ・プラトーン主義者たちは、 「霊的存在の位置設定は、実のところ、根本的な重要さを有する哲学的問題であるという見解に、自ら関わっていた」(Harrison, op.cit., p.47 右段)。 さて、 「18世紀はまた、『針』が『ピン』に代わりはじめるのを見ることになる」(Harrison, op.cit., p.47 右段)、 「私が見つけた、針からピンへと入れ替わる最も早い例は、バーソロミュー・ウィリアムズ Bartholomew Williams の Congratulatio Roffensis (ダブリン、1701)、18 に見られる」(Harrison, op.cit., p.47 右段、註11) とのことで、 「元の駄洒落の力を弱めるのに貢献した」(Harrison, op.cit., p.47 右段) のだという。なおケンブリッジ・プラトーン主義については; エルンスト・カッシーラー、花田圭介監修、三井礼子訳、『英国のプラトン・ルネサンス ケンブリッジ学派の思想潮流』、工作舎、1993、「第5章 ケンブリッジ学派の自然哲学」 5.針の先への i. トマス・アクィナス(1225頃-1274) ディズレーリやスクレイターが列挙した天使にまつわる議論の内、〈針の上〉の話以外は、実際にスコラ学で取り扱われたものでした。ディズレーリの「天使たちは、中間を経ることなく、ある一点から別の一点へ移るかどうか」は - トマスの『神学大全』から章題だけ写しておくと -、 トマス・アクィナス、高田三郎・日下昭夫譯、『神學大全 4 第1部 第44問題-第64問題』、創文社、1973 第53問題 天使の場所的運動について 第1項 天使は場所的に運動しうるか(pp.173-178) 第2項 天使は中間を通過するか(pp.178-182) 第3項 天使の運動は瞬間において行なわれるか(pp.183-188) を、「天使たちは朝ならより明瞭に物事を知るかどうか」については同じく、 第58問題 天使の認識の様態について 第6項 天使の認識に「朝の認識」と「夕の認識」との別が存するか(pp.274-278) 第7項 「朝の認識」と「夕の認識」とは一つの認識であるか(pp.278-282) を参照したのでしょう(また Ross, op.cit., p.496 = PDF ver., p.1 ; Sylla, op.cit., p.251)。 スクレイターの「それは可視的な世界の創造以前なのか、それとも可視界とともに創造されたのか;最初の日になのか、さもなくばいつ彼らは創造されたのか」については、A.コーヘン『タルムード入門Ⅰ』の「第2章3 天使論」から先に引いた箇所のすぐ前で、 「天使はいつ創造されたのか。ラビ・ヨハナンによれば - (世界創造の)二日目である。…(中略)…ラビ・ハニナによれば - 第五日目である。…(中略)…しかし、第一日目でなかった、という点に関しては全員意見の一致を見ている」(p.155) というラビたちの議論が連想されます。前掲の デイヴィッド・ゴールドスタイン、秦剛平訳、『ユダヤの神話伝説』、1992、pp.54-55 Wilfred Shuchat, The Creation according to the Midrash Rabbah, 2002, pp.135-136 Howard Schwartz, Tree of Souls. The Mythology of Judaism,, 2004, p.115 : Book 2-"147. The Creation of Angels" なども参照ください。『神学大全』に戻ると、 第61問題 天使の自然的存在への流出について 第2項 天使は永遠このかた神によって産出されてあったか(pp.324-327) 第3項 天使は物体的な世界以前に創造されたのであるか(pp.327-330) 第4項 天使は浄火天において創造されたのであるか(pp.330-332) 「彼らの位階に触れて、どんな風になっているのか、どれだけあるのか、彼らの数は、…」について、 第50問題 天使の実体そのものについて 第3項 天使は多数存在するか(pp.136-140) 第4項 天使はそのそれぞれが種を異にするのであるか(pp.141-144) 第55問題 天使の認識の媒介について 第3項 下位の天使よりも上位の天使のほうがより普遍的な形象によって知性認識するか(pp.216-220) など、他方ハリソンが〈針の先〉問題に最も近い議論とするのは(Harrison, op.cit., p.46 左段)、スクレイターの「彼らは一つの場所を占めるのかどうか;また、多くのものが一つの時に一つの場所にいてもよいのかどうか」に応じる、 第52問題 天使の場所に対する関聯について 第1項 天使は場所においてあるか(pp.164-167) 第2項 ひとりの天使が同時にいくつもの場所にあることができるか(pp.167-170) 第3項 いくたりもの天使が同時に同じ場所においてあることが可能か(pp.170-172) です。こうした問題が生じるのは、天使の問題に入る冒頭、 第50問題 天使の実体そのものについて 第1項 天使はあらゆる意味で非物体的なものであるか(pp.126-129) 第2項 天使は質料と形相から複合されているか(pp.129-136) また 第51問題 天使の物体に対する関係について 第1項 天使は自然本性的に自らと一つであるような身体を持っているか(pp.150-153) 第2項 天使は身体をとるか(pp.153-156) などで、天使の質料なき形相だけの存在というあり方が問題となるからなのでしょう。 ii. 『シュヴェスター・カトライ』 〈針の先〉というイメージに最も近いとロスがいうのは、逸名著者による14世紀の神秘主義文書『シュヴェスター・カトライ』です(Ross, op.cit., p.495 (PDF ver., p.1))。1975年11月26日の『タイムズ』紙に掲載された、M. O'C. ウォルシュ M. O'C. Walshe の編集者への書簡で述べられたという(Ross, op.cit., p.495 = PDF ver., p.1 note 21)。シラの論文の冒頭に該当箇所の英訳が掲載されています; 「『教えてください、娘よ』と彼は言った、『天国では一千の天使たちが一本の針の先に立つことができる( tusent selen siczetn jn dem himelrich uff einer nadel spicz)と、博士たちは述べる。さあ、この意味を私に話してください。 彼女は答えた、『博士たちは間違っていません。こんな風にご理解されることでしょう。神の許に入った魂には、時間も空間も、言葉で表わせるような名前のある何ものもありません。しかし、もしあなたが、いかなる魂が占める空間も、天と地と、神の全創造よりもはるかに大きいと考えるなら、それは理にかなっています。さらに言いましょう;神は諸天と諸々の大地を豊かに作られましたが、これらはしかし、彼がすでに作った数多くの被造物ともども、神によって贖われた一人の魂の立ち位置と比べれば、一本の針の先ほどの大きさも満たさないことでしょう』」(Sylla, op.cit., p.251)。 この英訳(Sylla, op.cit., p.251 註1)において、カトライの答えでは魂のことが語られれているものの、少なくとも最初の質問では天使の話になっています。ただ( )内に付された原文は Ross, op.cit., p.495 = PDF ver., p.1 note 2 および Harrison, op.cit., p.47 左段では、"tûsent sêlen sitzent in dem himelrich ûf einer nâdelspitze"となっており、そちらでの"sêlen"が現代のドイツ語での"Seelen"に当たるのであれば、質問でも魂が指されていたことになる。実際ハリソンも、「天使よりもむしろ魂の非物体性」が語られているとしていました(Harrison, 同上)。 また最初の質問の「立つ」は"stand"ですが、"sitzent"は「座る、いる」で、ハリソンでは"sitting"となっています(Harrison, 同上)。 とまれロスは、 「この一句はよく知られていたのだろう - たとえば、同じ描像が、ブルヒャー・デ・フォルダーがライプニッツに宛てた1704年11月14日付けの書簡で用いられている…(中略)…:『一本の針の先に、数えきれない小さな魂たちがいることができる、その際彼ら同士の間に隙間を生みだすこともない(in acus cuspide innumerabiles posse esse animulas, nullam inter se extensionem facientes)』」(Ross, op.cit., p.495 note 2 = PDF ver., p.11 note 2) と補足しています。 なおエックハルト周辺と関連づけられる『シュヴェスター・カトライ』については、 中川憲次、「エックハルトとベギンの神秘主義の比較 - シュヴェスター・カトライを手懸りに -」、『福岡女学院大学紀要 人間関係学部編』、第7号、20063、pp.1-7 [ < 福岡女学院学術機関リポジトリ ] DOI : https://doi.org/10.60461/0002000714 菊地智、「対話篇『シュヴェスター・カトライ』成立の背景と作品の意図についての一考 - 十四世紀ストラスブールにおけるペギンとドミニコ会をめぐる状況から -」、『宗教研究』、95巻1輯、2021、pp.25-48 [ < J-STAGE ] DOI : https://doi.org/10.20716/rsjars.95.1_25 ただしいずれでも、件の箇所は取り扱われていません。 iii. フランシスコ・スアレス(1548-1617) シラは『シュヴェスター・カトライ』に続いて、近世スコラ学のフランシスコ・スアレスを取りあげます。トマスの『神学大全』に基づく天使論で、 「一体の天使は数学的な点を占めるのかどうか、 消えゆきそうなほど小さくても、決してゼロではないなにがしかの体積を、天使たちはつねに占めるのかどうか」(Sylla, op.cit., p.255) という問題を論じたとのことです。ケンブリッジ・プラトーン主義者グランヴィルからの先の引用に出てきた "ubi"(どこに)も、スアレスが用いていた(同上)。 「何体の天使が針の先で踊ることができるかについての議論に、かつて近づいたスコラ学者がいたとすれば、それはスアレスだ」(Sylla, op.cit., p.256) とシラは言います。なお天使の場所という問題を扱っているわけではありませんが、スアレスの天使論に関して; 石田隆太、「フランシスコ・スアレスと諸天使の種別化 - トマス説に対する或るイエズス会士の立場 -」、『哲学・思想論叢』、38巻、2020.1.31、pp.42-55 [ < つくばリポジトリ ] http://hdl.handle.net/2241/00160093 iv. ドゥンス・スコトゥス(1266頃-1308) 八木雄二、『天使はなぜ堕落するのか 中世哲学の興亡』、2009、pp.512-523/第Ⅲ部第15章「可能世界と自由意志、及び『針先の天使』 ドゥンス・スコトゥス 4」の4節目 では、 「『天使が踊る』という表現はぜったいにスコラ哲学的ではない、なぜなら、教会も修道院も『踊る』ことを禁じていたからである。庶民の踊りは異教的であり、教会から見れば、踊るのは天使ではなく、むしろ悪魔のほうである」(p..513) と断った上で、 「しかし、天使が針先に何人いられるかという問題なら、これは『天使の場所論』としてスコラ哲学の主要な問題に数えられる」(p.514) と述べ、ドゥンス・スコトゥスから、 「天使は特定の場所を必要とする、という意味は、それより大きな場所も、それより小さな場所も必要とせず、正確にその特定の場所を必要とするだけか、ということであり、なおかつ、これは次の意味も含んでいる。すなわち、それはプンクタレな場所にありうるか、しかも、どれほど小さな場所にも、また、どれほど大きな場所にもありうるか」(p.515) と引用して、 「ここでカタカナ表記した『プンクタレ』は、先のとがったもので刺す、という意味から派生している言葉である。したがって、『針先のような』と訳して何の問題もない。つまりスコトゥスはここで『天使は針先のような場所を、自分の存在する特定の場所とすることは可能かどうか』と問うているのである」(同上) と註釈するのでした。この後の議論が本題となるわけですが、詳しくは上掲書を参照ください。 6.針の先からの引込線 シラの論文は、「シュヴェスター・カトライとリミニのグレゴリウス:14世紀における天使たち、神と数学」と題され、『数学と神的なるもの:歴史的研究』という論文集に掲載されたものでした。残りの第2節と第3節では、リミニのグレゴリウス(1300年頃~1358年)がとりあげられます。そこでは連続性と無限についての数学が扱われたという(Sylla, op.cit., p.256)。 グレゴリウスは、天使は分割不可能な、あるいは分割可能な場所にいるのかどうか、一体の天使は同時にいくつもの場所にいることができるかどうか(Sylla, op.cit., p.257)、また何らかの最小限なり最大限まで身体の大きさを変えることができるかどうかといった問題を掲げたとのことです(Sylla, op.cit., p.258)。第1節「一本の針の先で何体の天使が踊れるか?」は導入部的な位置づけで、第2節「天使たちの場所:リミニのグレゴリウス」と第3節「神と連続体:リミニのグレゴリウス」が本題ということなのでしょう。詳しくはは上掲論稿を参照ください。 先に触れたように、スアレスに一体の天使は数学的な点を占めるのかどうかとの問題があったとのことですが、ロスは、1975年12月3日付けの『タイムズ』紙に掲載された、H.H.ローゼンブルックによる編集者への書簡を引用していました; 「もし天使たちが数学的な点に位置するのだとすると、問題は集合論についての議論ということになる。中世にはこれはおそらく、逆説に満ちた主題だった。近代になると、数学者たちは、彼ら皆が同意する決定的な解答に落ち着いた。そう、たとえば、アクィナスが非難した見解をとるなら、天使たちのいかなる可算無限集合 any countable infinite set も、一本の針の先に座ることができる、ただしすべての非可算無限集合 not every uncountably infinite set ではない。同様に連結空間 a space which is connected ではあるが、しかし局所連結空間ではない not locally connected、そんな空間を定義することができる。その中では一体の天使が、どんな点からでも、別のどんな点へと踊ることができる。点の周囲の円の中では、連続的なやり方で踊ることはできない」(Ross, op.cit., pp.496-497 = PDF ver., p.2)。 当方の回路では歯が立ちません。ちなみに 「自然数は勘定の基本である。自然数の全体をNとすると、Nの要素を勘定していくことはできるが、その全体Nは有限ではないので、勘定を終えることはできない。この『勘定が終わりはしないが、ひとつ漏らさず勘定していける無限のことを可算無限であると言うことにする」(足立恒雄、『無限の果てに何があるか 現代数学への招待』(カッパ・サイエンス 5-72)、光文社、1992、p.215/第4章3)、 「たとえば直線の濃度、言いかえれば実数体Rの濃度(これを『連続体濃度』という)は可算ではない」(同上、p.218。〈濃度〉については p.214)。 このあたりではカントルによる無限集合論が取りあげられています。他方〈連結〉云々はトポロジーで扱われるようです; 「連結性について説明すると、ここで述べる連結の概念は、われわれが経験的に知っている連結性と非常に近い。すなわち、一つの図形が二つ以上のばらばらな成分から構成されていないということである。たとえば放物線は連結であるが、双曲線は連結ではない。 …(中略)… 『図形Mを二つの部分集合にわけると、かならず両者の境界点が存在するとき、Mは連結である』」(本間龍雄監修、『新しいトポロジー 基礎からカタストロフィー理論まで』(ブルー・バックス B-214)、講談社、1973、pp.63-64/Ⅱ章)。 「三次元ユークリッド空間R3の中の曲面には裏表がある。…(中略)…メービウスの帯には裏表がないことで有名である。同じ裏表という言葉を使っても、前者と後者では明らかに意味が異なっている。前者では局所的な裏表であり、後者では全局的な裏表である」(同上、pp.67-68)。 さて、シラは、マシュー・フォックス&ルパート・シェルドレイクの『天使たちの物理学 科学と霊が出会う領域を探る』(Matthew Fox and Rupert Sheldrake, The Physics of Angels. Exploring the Realm Where Science and Spirit Meet, 1996)から次の一節を引用しました; 「天使たちが場所から場所へいかに移動するか、アクィナスが論じた時、その論法には、量子論と相対性理論双方との、尋常ならざる平行性があった。天使たちは量子化される;天使がまるまるいるか、さもなくば何もいないかのどちらかだ...天使の視点からは、この運動は瞬間的である;時間はいっさい経過しない。これはちょうど、アインシュタインによる光子の運動の記述のようだ...かくして現代物理学には、天使についての伝統的な教義との注目すべき平行性がある。そして思うに、これらの平行性は、いくつかの問題が考察されることから生じたのだ。質量がなく、身体もない、しかし行動することのできる何かが、いかにして動くのか?」(Sylla, op.cit., p.259 note 31)。 英語版ウィキペディアの前掲"How many angels can dance on the head of a pin?"の頁の内、"External links"に挙げられた Roumen Tsekov. "Just 131 angels can dance on the head of a pin!", April 18, 2024 [ < Zenodo ] doi:10.5281/zenodo.10991490 では、 「物理学では、空間内に与えられた一点を、いくつの粒子が占めることができるかに、類比的に関心が抱かれるかもしれない。古典物理学であれば、いかなる古典的な粒子も、それ自身の大きさを有するかぎりで、一つであると直ちに回答する。量子力学ではしかし、粒子の概念が劇的に変化した。現在の物理学において支配的な、正統的解釈では、観察者の決定的な役割を、まず第一に表に出す。一般に、量子論的な粒子は二種に区分される; として、しかしその後の議論は当方の回路では歯が立たないので、詳しくは上掲論稿を参照ください。ちなみに電子など6種類の「レプトン(軽粒子)」と6種類のクォーク、 「これらは物質を形作っている素粒子の仲間であり、『フェルミ粒子』と呼ばれる粒子に分類される。物質を形作っている素粒子の仲間は12種類あることになる。 …(中略)… 実は素粒子の間に働く力(相互作用)も、素粒子によって伝えられることが分かっている。力を伝える粒子は、『ボース粒子』と呼ばれるものに分類される。フェルミ粒子は同じ場所には一つしか存在できないが、ボース粒子は同じ場所にたくさん詰め込むことができるという性質の違いがある。 素粒子の間に働く力には、『電磁気力』、『弱い力』、『強い力』、そして『重力』の4種類がある。電磁気力を伝える素粒子は、光の素粒子である『光子』だ。弱い力を伝える素粒子は『Wボソン(W粒子)』と『Zボソン(Z粒子)』、強い力を伝える素粒子は『グルーオン』、重力を伝える素粒子は『重力子』と呼ばれている」(松下安武、監修:野村泰紀、『並行宇宙は実在するか この世界について知りうる限界を探る』、みすず書房、2025、pp.129-130/第8章) とのことです。 幕間Ⅱ 「針 ピン 違い」で試しに検索してみると、「AIによる概要」として、 「『針』と『ピン』は、どちらも細くて尖った棒状の道具を指しますが、文脈によって意味や使われ方が異なります。『針』は一般的に縫い針や注射針など、糸を通したり、液体を注入したりする細い棒を指します。一方、『ピン』は、画鋲や安全ピンなど、物を固定したり、衣服などを留めたりするのに使われる、より短い棒状の道具を指します。 …(中略)… 例: ・ 針:縫い針、注射針、釣り針、刺繍針 ・ピン::画鋲、安全ピン、ヘアピン、ピンバッジ」 とのことでした。先に触れたように、「18世紀はまた、『針』が『ピン』に代わりはじめるのを見ることになる」のだとして、ニュアンスに違いがあるのかどうかは、よくわからない。いずれにせよ針の先というのは、ひろがりのある物体であるほかない針が、ひろがりのない幾何学的な点にかぎりなく近づこうとする、文字どおり地点と見なすことができます。ひろがりのない幾何学的な点とはまた、物質界ではなく、形相の領域に属している。針の先とは、物質界から形相界への移行点でもあるわけです。その意味で、絶対者である神と生滅変化に律せられた現世とを仲介する天使たちが現われるのにふさわしい地点と見なせなくもないかもしれません。デーモクリトスによる分割不可能な原子の論証を祖述するアリストテレースの議論を紹介する中で、 「寸法をもたない点を二つ重ねたところで、寸法のあるものは得られない。三つ重ねようが、四つ重ねようが同じことである。点をいくつ重ねても、点それ自体に広がりがないのだから、寸法はけっして形成されない」 とカルロ・ロヴェッリは述べていました(カルロ・ロヴェッリ、竹内薫監訳、栗原俊秀訳、『すごい物理学講義』(河出文庫 ロ 3-1)、河出書房新社、2019、p.33/第1章。典拠は戸塚七郎訳、「生成消滅論」、『アリストテレス全集 4』、岩波書店、1968、pp.244-245/第1巻第2章、316a20~)。 天使が質料なき純粋な形相からなる存在でありながら、個々に独立した存在の群れであるという点は、スフラワルディーの宇宙論の内(→「宙吊りの形相」の頁冒頭でも引用しましたが)、 「(四)最後にあげられるのは想像的世界(⊂ālam-l-mithāl)であるが、これは純粋な光の諸存在の叡知的な世界と、感覚的世界の中間に位置している。そしてこの世界を認識する固有の器官は能動的想像力である。これはプラトン的イデア(muthul ' iflāţūnīyah)の世界ではなく、諸形相と《吊された》諸 という、〈宙吊りの形相〉と比較することもできるでしょうか。なお引用中の〈マラクート〉も含めてすぐ前で、 「宇宙の図式は四種の存在によって秩序づけられることになる。 (一)まず第一に純粋叡知体の世界が存在する(最初の二つの階層における主天使的光、ケルビム的叡知体、《母たち》、原型としての叡知体)。これがジャバルート(jabarūt)の世界である。 (二)一つの物体(一つの《砦》、sīsiya)を支配する世界、天上の霊魂と人間の魂の世界が存在する。これがマラクート(malakūt)である。 (三)これにつづいて天球と月下の諸元素の世界から成る二重のバルザフが存在するが、これがムルク(mulk)である」(同上、p.252。改行は当方による) とありました。ともあれ 「スフラワルディーは、この中間世界の存在論を確立した最初の人のように思われる」(同上、p.253)。 他方やはり「宙吊りの形相」の頁でも触れましたが(→こちら)、 鹿野治助、『プロティノス』(西哲叢書)、弘文堂書房、1939、pp.225-229/第7章1 で取りあげられていた〈叡智的質料〉が連想されたりもします。典拠は 『プロティノス全集 第2巻』、中央公論社、1987、「エネアスⅡ;4 素材について」、pp.18-24/2~5章 など(〈叡知的質料〉、ここでは〈直知界の素材〉なるものが明確に主張されているのは本篇(Ⅱ4)と次篇(Ⅱ5)のみとのことで(ただし Ⅲ8, 11, 3-4 を参照)、「これをどう考えるかは、プロティノス解釈上の一つの問題である」、「解説」、p.15)。 とはいうものの、針の先で踊る何体もの天使たちというイメージは、量子論的な重ねあわせに通じるところが大きいような気もします。複数の存在が同時に重なりあう可能性が、そのままで実在・実相であるとでも言えるでしょうか。 いずれにせよ、質料なき純粋形相の群れという性格が、上の第6節「針の先問題からの引込線」で挙げたような、数学なり物理学の領域での議論を誘いだしたのでしょう。針の先で何体の天使が踊れるかという問題は、あくまでスコラ学を揶揄するために生みだされたものであるにしても、そこから先の議論を引きだすだけの魅力を有しているのではないでしょうか。 ちなみに、「〈怪奇〉と〈ホラー〉など、若干の用語について」の頁でも引いた(→そちら)、 谷川渥、「イズムからアートへ 覚え書き」、『武蔵野美術』、no.120、2001.5:「特集:モダニズム研究 6 美術とモダニズム」) に、 「 また谷川渥、『美学講義 バウムガルテンからグリーンバーグへ』(筑摩選書 0303)、筑摩書房、2025、pp.245-246/第3章3) とありました。印象派以後でも、〈 「これらの画家たちが1905年のサロン・ドートンヌの一室を強い原色の色彩と奔放な筆触の作品で飾ったのを、批評家ルイ・ヴォークセル(Louis Vauxcelles)が”野獣(フォーヴ Fauves、仏)の檻”と揶揄したのが名称の起こりとされる」(『新潮 世界美術辞典』、新潮社、1985、p.1241 左段)。 〈 「その名称を誰が考えだしたのかについてははっきりとわかっていない」(ニール・コックス、田中正之訳、『岩波 世界の美術 キュビスム』、岩波書店、2003、p.11/1章) とされながらも、フォーヴの一員だったマティスおよびまたしても批評家ヴォークセルがからんでいると見なされています(同上。またエドワード・F・フライ、八重樫春樹訳、『キュビスム』、美術出版社、pp.74-75/原典4への解題も参照)。いずれにせよ 「『キュビスム』について語るとき、われわれは、画家たち自身によるのではない大衆的な悪口から生まれた用語を使っていることになる。さらに言えば、この用語は芸術家たちが作った作品の記述としても役に立つものではない」(コックス、同上)。 フォーヴィスムやキュビスムで画家たちが、「ネガティヴに付けられた名称を 「ゴシックとはゲルマン族の一部族であるゴート族からきた名だがゴート族とは直接の関係はなく、ルネサンスのイタリア人が『野蛮な』という意味で漠然と中世美術を指すのに用いた」(『新潮 世界美術辞典』、p.524 右段)。 〈バロック〉もまた; 「ポルトガル語もしくはスペイン語で『不整形な真珠』を意味する宝石用語バローコに由来するというのが通説(また三段論法のうち素直でない判断形式、第2格第4式 AOO の形式覚え歌 Baroco に由来するとの説もある)。18世紀中葉、この単語に不規則、風変わり、不均等といった譬喩的な意味が加えられ、後半には、厳格さ端正さを旨とする古典主義的建築に対して、曲線を多用し、過剰装飾を特徴とする建築を軽蔑する形容詞として用いられるようになった」(同上、pp.1178 左段-1179 右段)。 いささか曲折を経たらしいのが〈マニエリスム〉で、〈マニエラ〉は 「本来は『手法』の意。…(中略)…16世紀半ばヴァザーリはこれに加えて、個々の芸術家独自の作風という称讃的な意味を与えた。…(中略)…17世紀、古典主義的な批評家ベルローリによって、マニエラは自然の『対概念』とされ、マニエリスタを巨匠の作風を模倣した芸術家と定義するとともにマニエラそのものも、『自然に離反したわざとらしさ』という非難の意を帯びるに至った」(同上、pp.1408 左段-1409 右段)。 現在でも別の読み方で「マンネリ」に肯定的な含みがもたされることはあまりない。それはともかく、〈ゴシック〉、〈バロック〉、〈マニエリスム〉いずれも、内にさまざまなずれを宿すかぎりで、建築や美術だけでなく、各時代全般の精神を表わす呼び名として、定着しているとみてよいでしょう。 そういえば〈ビッグバン〉の語も、定常宇宙モデルの主唱者の一人フレッド・ホイルが、1950年のBBCのラジオ番組で、論敵であるジョージ・ガモフらの仮説に与えた呼び名とのことで、 「科学的に見て、ビッグバン仮説は二つの理論のうちではずっと見劣りがします。というのもそれは、科学の言葉では説明できない不合理なプロセスだからです。……哲学的に見ても、ビッグバンというアイディアを選ぶに足る理由を、私はひとつとして見出せません」(サイモン・シン、青木薫訳、『宇宙創成』(下)(新潮文庫 シ37-5)、新潮社、2009、pp.129-130/第Ⅳ章4節目) といった調子でした。ビッグバン仮説が定説となって以後も、この呼び名は使われ続けて現在にいたります。 「インド」の頁の「iv. 象・亀・蛇など」で触れましたが(→あちら)、インドの宇宙像として時に挙げられる、 宇宙を四頭の象が、 その象たちを亀が、 亀を蛇が支えている というイメージは、インドの伝承に由来するものではない可能性が高いとのことです。右下の図像は、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「1822年にドイツで出版された"Glauben, Wissen und Kunst der alten Hindus"(古代インド人の信仰、知識と芸術)の挿絵であり、著者が知る限りでは、このような宇宙観が描かれた例としては最古である。同書は研究書の体裁は取っているものの、伝聞や憶測で書かれたように見受けられる箇所が少なくない。問題の宇宙観の図も、複数の伝説を混同している感があるし、大地が平面ではなく半球である点や、蛇が自分の尾を噛んでいる点(西洋の様々な神話に登場する大蛇ウロボロスと同じ姿)もおかしい」(廣瀬匠、「誤解だらけの天文学史 ∼『古代インドの宇宙観』を例に」、2012、図1、および第3節「誤解が広まった経緯」、3ページ目/3節(http://www.wakayama-u.ac.jp/~okyudo/delme/tenkyo/5-04-4.pdf でしたが、リンク切れ)。 |  インドの亀蛇宇宙図(?) 1822* |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 印象派やフォーヴィスム、キュビスムの場合は、揶揄の対象となる作品や画家たちは実在していましたが、針の先で何体の天使が踊れるかという問題や、蛇の上の亀の上の象の上の大地という宇宙論は、発想の出発点となる断片はあったにせよ、それぞれまとまった形では存在していなかったようなのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

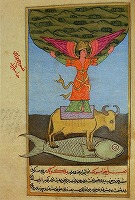

| インドではなく、積み重なる各部分の中身も異なりますが、「イスラームⅢ」の頁の「x. クジャタ、バハムート、ファラク、その他」で触れた(→ここ)、 七層の大地を天使が支え、 天使は岩山に、 岩山は牛=クジャタの上に、 牛は魚=バハムートの上に、 魚は水に、 そして…… という、いわゆる〈イスラーム的宇宙論〉は実際に伝承されていました(右)。 〈イスラーム的宇宙論〉もまた近代科学的な視点からすれば童話的な空想以外ではありませんが、想像力が描きだした宇宙の構造として、固有の論理に則っています。もとよりそうした見方は、イメージが生みだされ、伝えられてきた文脈からは遊離したものではあるのでしょう。 |

《世界を支えるもの》 カズウィーニー『被造物の驚異』挿絵 1595年頃* |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

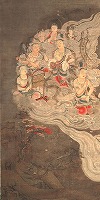

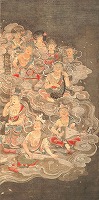

| 針の先で何体の天使が踊れるかという問題や、蛇の上の亀の上の象の上の大地という宇宙論が揶揄の対象として捏造されたものだとして、にもかかわらず、いまだに引きあいに出されることがあるのは、印象派やフォーヴィスム、キュビスム、さらにゴシック、バロック、マニエリスムなどの呼び名同様、多少とも定着しているからではありますまいか。そして定着したのだとすれば、それは、イメージを捏造した者たちの意図を超えて、イメージそれ自体に何がしか訴求力があったからではないかといっては、歴史的文脈を顧みない、ひいきの引き倒しになるでしょうか。 附:天使の群れ、飛天などの群れ プロローグで触れたクレーの《新しい天使》は(→拡大画像とデータの頁)、子供じみた頭部の大きさ、両手だか翼を差しあげた姿勢から、ある種の愛らしさを読みとれなくもないかもしれません。爪を表わすのか、手も足も指先が小さな円になっているのも、成熟した人間というよりは、細部を簡略化された人形のようにも映ります。 それでいて、どこを向いているのかもう一つ察しづらい黒目の位置や、牙めいた歯並びなどは、いささかグロテスクに近いとも見なせそうです。巻物めいた巻き毛は、ゴルゴーンよろしく、勝手にざわついているかのようではないでしょうか。くるくる廻りながらその場に留まろうとする求心性と、外へひろがろうとする遠心性がない交ぜになっている。 また左右の巻き毛を結び、額を横切る下に垂れた線は、両腕の間を結ぶ線と呼応するかたわら、巻き毛の曲線および腕の間・腰のあたりのギザギザと対比されています。後者は反転してスカート状にひろがる。 これらの形は、微妙に異なる色で塗り分けられているものの、きわめて薄いため、肉付けされ、見えない芯のある体躯としての量感を帯びることはありません。線で地から区切られた平面的な図でもない。画面全体に対する天使の大きさの加減と相まって、その透明感ゆえ、前にせりだすことなく、周囲の地ともども、ゆらゆらと現われもすれば、消えいりそうなのではないでしょうか。 日毎生滅する奉仕の天使の群れおよび彼らがそこから生まれ、そこへ消えていく火の川のイメージが登場する箇所を並べた上掲の表の8番、『モーセの昇天』の5節で描かれた、「身長は歩いて500年分で、頭が7万あり、各頭部に口が7万ある。口ごとに7万の舌があり舌ごとに言葉がある」という第三天の天使 NWRY'L のように、天使といっても、フラ・アンジェリコやボッティチェッリが描いた優美で端麗な様子ばかりではありません。 「(歩いて)500年」という長さないし大きさの単位は、→そこ(「イスラームⅢ」の頁の「x. クジャタ、バハムート、ファラク、その他」)で触れたように、ユダヤとイスラーム双方で用いられました。前掲のカズウィーニー『被造物の驚異』挿絵《世界を支えるもの》などに描かれた天使も、彼がその上に立つ大雄牛クジャタや巨大魚バハムートともども、大地を担うだけの宇宙的規模の存在でした。 日毎ないし毎瞬生滅する奉仕天使群にせよ針の先で踊る何体もの天使たちにせよ、図像の形では今のところお目見えしていません。後者には何か、戯画の類でありそうな気もするのですが。 それはともかく、奉仕天使群については大きさはわかりませんが、針の先の天使たちは小さそうです。個々の大小は別にしても、群れである以上、群れ全体に対しては一体一体は小さく映るはずです。 〈レギオン〉の語は『ガメラ2 レギオン襲来』(1996、監督:金子修介)のおかげですっかり馴染みになりました。 「主がお前の名は何かとお尋ねになると、それは答えた。 我が名はレギオン。我々は大勢であるがゆえに」(約36分)。 典拠は『マルコによる福音書』5:9 で、ここでは人に取り憑く悪霊を指しましたが、『聖書辞典 新共同訳聖書』(新教出版社、2001)によると、 「ラテン語〈レギオ〉(軍団)よりの派生語…(中略)…新約にはローマ軍そのものを意味しては用いられなかったが、天使の軍団(マタ26:53)、また大勢の悪霊の名(マコ5:9、ルカ8:30)に見られる」(p.519) とのことで、神による人類殲滅と叛逆天使、集団的な憑依など、永井豪の『デビルマン』(1972-73)を思わせるモティーフを含んでいた『レギオン』(2010、監督:スコット・スチュワート)では、タイトルは天使の軍団のことでした。 群れなす天使であれば、描かれた作例には事欠きません。「天使、悪魔など」の頁の「i. 天使など」で並べた本などの中にも、画集の類がいくつかありました; P.L.ウィルソン、鼓みどり訳、『天使 - 神々の使者 イメージの博物誌 31』、平凡社、1995 『天使と天女 天界からのメッセージ』、岡崎市美術博物館、1996 利倉隆、『[カラー版]天使たちの美術と物語』、美術出版社、1999 Margaret Barker, An Extraordinary Gathering of Angels, MQ Publishing Limited, London, 2004 ローラ・ウォード/ウィル・スティーズ、小林純子訳、『Angels 天使の姿 絵画・彫刻で知る天使の物語』、新紀元社、2005 エリカ・ラングミュア、伊藤博明訳、『天使』(ナショナル・ギャラリー・ポケット・ガイド)、ありな書房、2010 山田五郎、『天使 闇の西洋美術史〈6〉』(アルケミスト双書)、創元社、2022 などなどで、他にも美術史系の文献もいくつか挙げました。詳しくはそれらなどをあたっていただくとして、ここではギュスターヴ・ドレによるダンテの『神曲』挿絵から、ちょくちょく見かける気がする「天国篇」のものを挙げておきましょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右に挙げたのは「天国篇」も末尾近く、第31歌への挿図です; 「こうして聖らかな軍隊が真白の薔薇の形をして 私の前に現われてきた、 …(中略)… かれらは数多くの花びらで飾られたあの大きな花の中へ 次々と降りていったが、ふたたびそこから その愛が常に宿るところへまた昇ってゆくのだった」(ダンテ、平川祐弘訳、『神曲 世界文学全集 Ⅲ-3』、河出書房新社、1966、pp.505-506/1~2、10~12行)。 |

ドレ(1832-1883) 《ダンテ・アリギエリの『神曲・天国篇』》第31歌 1868* |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「次々と降りていったが、ふたたびそこから…(中略)…また昇ってゆく」という運動に、日毎火の川から生まれてはそこへ帰っていく奉仕天使群に通じるものを見てとってよいでしょうか。他方自らの〈薔薇宇宙〉にもつながると後になって気づいたとは、多田智満子自ら語るところです(多田智満子、「薔薇宇宙の発生」、『多田智満子詩集』(現代詩文庫 50)、思潮社、1972、pp.118-119)。 少し前のジョン・マーティン(1789-1854)同様(たとえば→「怪奇城の肖像(前篇)」の頁の「x. 19世紀より(1)」)、ドレの作品にはある種のハリウッド映画に見られるような、スペクタクル志向がある気がするのですが、この画面はその典型と見なせましょうか。 なおドレの挿絵では皆翼があり、天使のように見えますが、「天国の兵士の第一と第二の軍隊」(第30歌43行/ダンテ、平川祐弘訳、前掲書、p.501)は天使だけでなく、「私たちの中で天上に戻った人々」(同112行/p.503)からなり、「その光をとり囲んで幾千という円い段状の列をなし」(同113-114行)ているとのことでした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第30歌~第33歌は第10の 「祝福された炎が最後の言葉を 語り終えると、聖らかな輪は ただちに そしてその輪が完全にめぐりきらぬうちに はや第二の輪がそれを取り囲んで、 …(中略)… その 二条の花 その外の輪は内の輪に相和し相応じた」(ダンテ、平川祐弘訳、前掲書、pp.401-402/1~5、19~21行)。 |

ドレ 《ダンテ・アリギエリの『神曲・天国篇』》第12歌 1868* |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

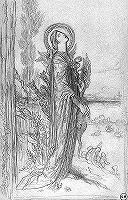

| 原作邦訳では、第一の輪と第二の輪は同じ平面上で同心円をなしているようですが、ドレの挿絵では同一平面に並ぶ前とでもいうことなのでしょうか、上下に二つの輪が配されています。平行していること、上の輪自体と各成員が下の輪より小さく描かれることで、高低間で引きあいもすれば留まろうともする動きを宿らせています。 右下に挙げたのはドレどころかダンテからも遡って、ビンゲンのヒルデガルトの『 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「第六の幻視の主題は天使群から成る九つの歌隊である。天使、大天使、力天使、能天使、権天使、主天使、座天使、 |

ビンゲンのヒルデガルト(1098-1179)、『スキヴィアス(道を知れ)』(1141-51)、第一部の第六の幻視(天の群れ)* |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

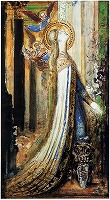

| 円が十の同心円に分けられ、中心を残して、九つの位階の天使たちによってぎっしり埋められています。ただし 「ヒルデガルトの記述には、このような同心円を意味する表現はなく、この解決方法はテクストから強要されたものではなく、画家の自由な芸術的裁量によるものと言える。同心円の中心は空白のままである。ヒルデガルト自身も、花輪の形の中心については何も語っていない。 …(中略)… 描かれている天使達は、一番内側の隊の三人を除き、すべてが我々から向かって右側に顔を向ける。こうして、同心円は右へ回転するような印象を与えるのである。…(中略)…空白の中心を不動の神の印と捉えれば、その周りで神を讃えて歌う天使達は、回転する同心円という、完全性と永遠性の象徴形態で表現される」(鈴木桂子、『ヒルデガルト・フォン・ビンゲン - 幻視の世界、写本の挿絵』、中央公論美術出版、2022、pp.339-340/第Ⅳ部第14章2節3)。 小さく見える天使群ということで、モローの作例も挙げておきましょう(下左)。描かれているのは聖チェチーリア(カエキリア)で、祈っているのか、真横から捉えられた頭部の背後に三体の小さな天使が浮遊しています。上側の二体は楽器を手にしているようで、チェチーリアが音楽の守護聖人とされていることを示しているわけです。モローは何度かチェチーリアを描いており、やはり楽器を手にした小天使たちが付き添っていました(→「ギュスターヴ・モロー研究序説」[8]の頁の「v. キマイラ、チェチーリア、小天使たち」参照)。 面白いのはよく似た構図の《試練》(下右)において、竪琴を肩にかけ、光輪のある聖者だか詩人にも、三体ほどの小存在がくっついているのですが、胸元にいる内一体の下半身が蛇状になっている点です。『A-ko the ヴァーサス』(1990)メモ頁の→あそこでも触れた、モロー流の小キマイラで、悪しきものと見なされます。聖なる小天使と邪な小キマイラが互換的な点に、おそらくは晩年のモローにおける、神的なものに対するある種の見方を読みとれるのではありますまいか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ギュスターヴ・モロー(1826-1898) 《聖チェチーリア》* |

モロー 《試煉》* |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

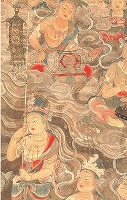

| イスラーム圏から一例だけ挙げておきましょう。下右に載せた、ちょこちょこ見かける気がする画面はいわゆる〈ミウラージュ〉の場面を描いたものです。『クルアーン』の「17 夜の旅の章」の1

の 「聖なる礼拝堂から、われらがしるしを示すためのに周囲を祝福した遠隔の礼拝堂まで、夜のあいだにその という一節に由来し、 「当初は夜の旅(イスラー)と昇天(ミウラージュ)とは同義であったが、やがてマッカからエルサレムまでの水平方向への旅が夜の旅、エルサレムから楽園への上昇が昇天として区別されるにいたる」(上掲『岩波 イスラーム辞典』、p.942:「ミウラージュ」の項)。 ヨアン・P・クリアーノの前掲『 また、 青柳かおる『イスラームの世界観 ガザーリーとラーズィー』(2005)、pp.175-191:「第8章 ラーズィーの宇宙論と神秘主義-ミゥラージュ解釈」 (カヴァーと扉に下右の図を使っています) Sous la direction de Mohammad Ali Amir-Moezzi, Le voyage initiatique en terre d'Islam. Ascensions célestes et itinéraires spirituels, (Bibliothèque de l'École des Hautes Études. Section des sciences religieuses, vol.CIII), Institut Français de Recherches en Iran, Peeters, Louvain-Paris, 1996 などなども参照ください。ちなみに 「1254年、アラビア語の『ミウラージュの書』がカスティーリャ語、さらにはラテン語とフランス語に重訳されたため、これが『神曲』の構想に影響を与えたとする説も行われ、その当否が学界の議論の的となっている」(上掲『岩波 イスラーム辞典』、同上) そうです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中央やや左寄りで人面馬ブラークに乗るのが預言者ムハンマド、その左で案内しているのが天使ジブリール(=ガブリエル)ですが、その周囲でわらわらと天使たちが飛び交っています。色とりどりの衣と翼をつけ、その多くが香炉だのランプだの、食べ物を載せたお盆だか皿、布などなどを手にしています。預言者をもてなそうというのか。 地は鮮やかな紺色で、夜を表わしているのでしょう。上半分には小さな星々、下半分にはうねうねとちぎれた雲が散らばっている。やや右下に見える、水色の輪に囲まれた金色の円は月でしょうか。 |

《ムハンマドの昇天》 タフマースブのための『ハムセ』写本、第195葉表頁 1539-43年* |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なおムハンマドは顔を白いヴェイルで蔽っていますが、日本語版ウィキペディアの「ムハンマドの表象」の頁(→こなた)に、 「ムハンマドを視覚的に描写した例の多くが、顔をヴェールでおおっているか、その姿を炎として象徴的に描いている」 とありました。また 「ムハンマドの光背は炎のように散っており、まるで仏教絵画の火炎光背のようである。二人の天使も燃えているようなランプや盆を掲げているように見える。ところが、画家はあくまで光を意図しているのである」(桝屋友子、『イスラームの写本絵画』、名古屋大学出版会、2014、p.110)。 天使は一神教世界の住人だと「幕間」で記しましたが、ムハンマドをもてなすべく集まってくる天使たちの姿は、日毎神を讃美するべく生滅する天使群ともども、なにがしかの仏典の冒頭などで、世尊の周囲に僧や菩薩、神々、さらに他の世界の菩薩などが集まり、仏菩薩が神変を起こすさまを連想させはしないでしょうか。たとえば『華厳経』「入法界品」; 「あるとき、(釈迦牟尼)世尊はシュラーヴァスティー[舎衛城]に滞在しておられ、ジェータ(太子)の林であり、アナータ・ピンダダ長者の園[祇樹給孤独園]にあるマハーヴューハという楼閣[大荘厳重閣講堂]に、サマンタバドラ[普賢]菩薩とマンジュシュリー[文殊]菩薩とを初めとする五千人の菩薩たちと一緒であった」(梶山雄一・丹治昭義・津田真一・田村智淳・桂紹隆訳、『梵文和訳 華厳経入法界品』(上巻)(岩波文庫 青 345-1)、岩波書店、2021、p.31/序章1)。 続いて菩薩たちの名が列挙されます(pp.31-37)。「五百人の偉大な神通力を備えた声聞たち」(p.38)、「世間の諸王[世主]たち」(p.39)もいたことを述べた後、世尊は「獅子奮迅と名づける三昧」(pp.41-42)に入る。 「世尊が(その三昧に)お入りになるや否や、大荘厳重閣講堂はその周辺も中央もないほど広大な有り様になった。 さらにジェータ林全体が大きく広がり広博な状態になった」(p.42)、 「…(中略)…あらゆる宝石の華で濁った激流が右旋して流れ、一切の仏の音声の響きによって荘厳されていた。 …(中略)…さらに無量の宝石の幢が立てられ、 …(中略)…そして、ジェータ林の全体は不可思議な天上の宮殿の雲によって天穹を飾られた状態になった」(p.43)、 「…(中略)…不可説数の楽器の雲が一切如来を讃える合奏の甘い音で飾られ、 天上の摩尼宝石の衣が敷かれた、不可説数の宝石の獅子座に座った菩薩たちが如来を讃える甘い音声の雲で飾られ…(中略)…ていた。 …(中略)…如来たちが、一微塵の中に一切の法界を顕現させる示現が不可思議であり、 …(中略)…諸々の如来が一々の毛孔に一切世界の帰滅と生成との劫を示現することが不思議であるからであった」(pp.44-45)。 「このようにして世尊が獅子奮迅という如来の三昧に入られた直後、まず東の方角、不可説数の仏国土の微塵の数にも等しい世界海を過ぎた所にあるカナカ・メーガ・プラディーパ・ドヴァジャー[金燈雲幢]という世界のヴァイローチャナ・シュリー・テージョー・ラージャ[毘盧遮那吉祥威徳王]如来の仏国土から、ヴァイローチャナ・プラニダーナ・ナービ・ラシュミ・プラバ[毘盧遮那願光明]という名の菩薩摩訶薩が、不可説数の仏国土の微塵の数にも等しい菩薩たちとともに、かの世尊の許しを得て、その説法会の海より出で立って、種々の荘厳の雲によって天穹を飾りながら、この娑婆世界の方へ近づいて来た」(p.46)。 この後南の方角(p.47)、西(p.48)、北(p.50)、北東(p.51)、東南(p.52)、南西(p.53)、西北(p.54)、下(p.56)、上(p.58)と続く。 大荘厳重閣講堂やジェータ林の変容は、針の先の天使たち同様、現世と仏国土が重ねあわされていると見なせます。「一微塵の中に一切の法界を顕現させる示現」、「一々の毛孔に一切世界の帰滅と生成との劫を示現すること」は、〈因陀羅網〉や〈芥子納須弥〉、〈各中全〉、〈パスカルのダニ〉などなどでお馴染みのイメージですが(→こなた(「仏教 Ⅱ」の頁の「iii. 華厳経、蓮華蔵世界、華厳教学など」冒頭のメモ)など参照)、これも尺度を違えた重ねあわせにほかなりますまい。そして「一切の仏の音声の響き」、「一切如来を讃える合奏の甘い音」、「菩薩たちが如来を讃える甘い音声の雲」は、これもあちこちで見かける 「五大に皆響き有り 十界に言語を具す 六塵悉く文字なり 法身は是れ実相なり」(宮坂宥勝監修、『空海コレクション 2』(ちくま学芸文庫 ク-10-2)、筑摩書房、2004、pp.155-169) という空海「声字実相義」の 仏の目からするといずれが 梶山雄一、『梶山雄一著作集 第三巻 神変と仏陀観・宇宙論』、2012 所収の「華厳経における仏・菩薩の奇跡」、「神変」などを参照ください。 とまれ、とうてい逐字的に視覚化することなどできそうにない壮大さではあります。他方、「入法界品」からの引用文中に講堂の名をはじめ、「荘厳」の語が何度か出てきました。 「『荘厳』は一般には『そうごん』と読み、尊く厳かなさまをいうが、特に仏教では『しょうごん』と訓じて意味をもつ言葉である。仏教における荘厳とは、一つに仏菩薩が善行や功徳を積むことによって自己を厳飾すること、一つに仏身や仏国土を厳飾することであるとされる」(伊藤信二、『 ついでながらやはり「入法界品」からの引用文中に見られた「 「幡は懸け吊るして堂内や屋外の空間を荘厳する荘厳具である。…(中略)… 密教の三昧耶形などでは、先端に飾りを付けた竿に幡が垂れ下がっているものを また、 「ひとたび目を寺院に転じてみると、そこに建てられた諸堂宇もまた、仏世界のイメージをもとに構築されたものであることに気づかれる。…(中略)… 『荘厳』とは、仏・菩薩自身を飾る『仏・菩薩の荘厳』と、仏殿内を飾る『堂内荘厳』とが大きな要素となる」(関根俊一、『仏・菩薩と堂内の荘厳 日本の美術 No.281』、至文堂、1989.10、pp.17-18) のだとして、ここでの奉仕天使群と比較できそうな図像であれば、諸々の堂内装飾や光背、仏画、前掲『幡と華鬘 日本の美術 No.542』の書名にある幡と華鬘などに登場する、飛天や雲中供養仏、迦陵頻伽、化仏などなどを思い浮かべることができるでしょう。既に挙げた 『天使と天女 天界からのメッセージ』、岡崎市美術博物館、1996 や、 林温、『飛天と神仙 日本の美術 No.330』、至文堂、1993.11 勝木言一郎、『人面をもつ鳥 迦陵頻伽の世界 日本の美術 No.481』、至文堂、2006.6 などなどを参照ください。 平等院鳳凰堂、とりわけ堂内小壁の雲中供養菩薩像、中尊寺金色堂などなど、あまたの例があることでしょうが、ここではまず、高野山・有志八幡講十八箇院蔵の《阿弥陀聖衆来迎図》に触れておきましょう(下左)。    平安時代後期(12世紀) 有志八幡講十八箇院* |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

同細部:左福より* |

裏書に 「大阿弥陀尊像廿五菩薩同山越三尊化生三尊化仏等以上三十三体」 とあって、 「正面中央の阿弥陀仏とその前面左右の二菩薩で構成される三尊に加えて、やや背後に位する二比丘からなる五尊が、他の諸尊に比していかにも整然と位置し、…(中略)…最後尾に位する三尊形 - 裏書の山越三尊化仏に当る - を除外すると、残りは正しく二十五を数え、これら供養や奏楽の菩薩は明かに二十五菩薩を表わすものと見られる」(濱田隆、『日本の美術 No.273 来迎図』、至文堂、1989、p.46) とのことです。〈二十五菩薩〉については、 大串純夫、「来迎芸術論」(1940-41)、『来迎芸術』(法蔵館文庫 お 2-1)、法蔵館、2024、p.70/8節註1、pp.80-82/9節註2、 須藤弘敏、『絵は語る 3 高野山 阿弥陀聖衆来迎図 - 夢見る力』、平凡社、1994、p.79、pp.84-88 など参照。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

同細部:右福より* |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 阿弥陀のまわりに集う菩薩たちの中では、奏楽天使よろしく、楽器を奏でる者たちが目を引きますが、手前右の観音をはじめとして、ブラークに乗ったムハンマドを囲む天使たち同様、供物を持っている者たちも混じっています。また左右幅で一番中央に近い二人は、幡を掲げている(上左二段目と三段目の部分図。前掲『幡と華鬘 日本の美術

No.542』、pp.34-35)。 阿弥陀は金色の蓮台、観音・勢至は白に朱の線が入った蓮台、また右幅手前の菩薩たちは薄赤の蓮台に座しています。他にも薄赤の蓮台らしきものがちらちらのぞいており、皆それに乗っているということなのかもしれませんが、少なくとも現在の状態で見るかぎり、画面にはっきり描かれておらず、あたかも雲に直接座っているように見えます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

同細部:中央幅より* |

余談になりますが、須藤弘敏の上掲『絵は語る 3 高野山 阿弥陀聖衆来迎図』に、 「ここで注目したいのが、中央幅阿弥陀仏の光背てっぺんのあたりに、ごくわずか左右の眉と左目から上だけを見せる菩薩の存在である。この菩薩の描写は、ともかく一体ここにいるという描き方でしかなく、最初の構想にはなく、下絵完成後あるいは本画着手後に描き足された可能性がきわめて高い」(p.79/6章7節目) とありました(pp.86-87 の図「ほとけたちの構成と持物・楽器」の㉒。左の部分図)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「バルコニー、ヴェランダなど - 怪奇城の高い所(補遺)」の頁の「2-i. 露台図」で触れた(→あなた)、モローによるドカズヴィルの《十字架の道》連作中の《第4の留》(1862)での、左端で上下に重なる、片眼しか描かれていない二人の女性が連想されたりもします。 さて、先に触れた《阿弥陀聖衆来迎図》中の幡については、 「その幡の様子は金色で、幡手や幡足には五彩の球を連ねたようであり、金銅透彫の幡身に玉を連ねたいわゆる玉幡を表したものと思われる。…(中略)…持幡モチーフが、阿弥陀来迎図をはじめとする乗雲飛来のテーマに積極的に取りいれられていったことがうかがわれる」(前掲『幡と華鬘 日本の美術 No.542』、p.35) と述べられていました。幡の 「多くは染織品であった。この灌頂幡も染織幡の作り方と共通した点が多く見られ、染織幡をモデルにしたものと思われる」(『御在位六十年記念 日本美術名宝展』図録、東京国立博物館、京都国立博物館、1986、p.296/cat.no.107) というのが下に載せた《金銅灌頂幡》です。 「天蓋や幡身には仏菩薩、宮殿、楽器や供養具などを持つ天人や唐草文を、透彫と線刻で表し、全体を鍍金している」(前掲『幡と華鬘 日本の美術 No.542』、p.24)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《金銅灌頂幡》(法隆寺献納宝物) 飛鳥時代(7世紀中~末期)* |

同細部:天蓋、垂飾、天蓋中央から大幡* |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

同細部:大幡・幡身第4坪* |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

《銅造阿弥陀如来及両脇侍像(伝橘夫人念持仏)》 白鳳時代(7~8世紀) 法隆寺* |

「橘夫人厨子に奉安される阿弥陀三尊像は、各尊が下方の蓮池から生え出た蓮華座に坐す。中尊の背後には、細緻な透彫の頭光を配し、また先端に稜をつけた後屛には、供養菩薩を鋳出している」(前掲『仏・菩薩と堂内の荘厳 日本の美術

No.281』、p.2/第3図;左)。 「供養菩薩」は「飛天」と記されることもあるようです(上原昭一、『飛鳥・白鳳彫刻 日本の美術 No.21』、至文堂、1968.1、p.15/第16図)。また後屛上部には小化仏が4体配されています(下左)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

同細部:右脇侍・勢至菩薩とその周辺* |

同細部:蓮池(厨子の床)* |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「厳島神社は平安時代の経典を多く所蔵しているが、華厳経五十六巻中巻九の見返絵には海中に聳立する須弥山が描かれている。左右に日月を表し、山頂には兜率宮と思われる宮殿があり、その左右上方に三体ずつ飛天が表されている」(前出『飛天と神仙 日本の美術

No.330』、p.77/第134図;右)。 須弥山頂にあるのは普通忉利天ないし三十三天の善見城かと思われるのですが(→ 外村中、「帝釋天の善見城とその園林」(『日本庭園学会誌』、no.20、2009.2.27)など参照)、〈兜率宮〉とされる典拠は何なのでしょうか。先行する玉虫厨子の解説では、須弥山の「山頂帝釈天宮」と記されていました(前出『飛天と神仙 日本の美術 No.330』、pp.6-7/第11図)。 |

《紺紙金字華厳経巻九見返絵 須弥山と飛天》 平安時代後期(12世紀) 厳島神社* |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同じ前出『飛天と神仙 日本の美術 No.330』で、《金銅灌頂幡》の「幡身部分」の解説に、 「六坪からなる幡身には如来・菩薩・飛天などが透彫されている。とくに天衣を幾重にも翻らせる飛天の造形は意匠的に優れる」(p.8/第12図) とありました。「幾重にも翻らせる」天衣の曲線は、幾本もの細めの水平線ともども、透彫という技法のあり方に即したものでもあるのでしょう。切り抜かれた後の銅板が構造的に弱くならないよう、天衣の曲線や水平線が、四方の縁に突っ張るかのように、張り渡されているわけです。 高野山の《阿弥陀聖衆来迎図》における菩薩たちは、一方で中央の本尊を飾り立てるべき集合として配置されながら、個々には張りと膨らみを兼ねた線で象られていることもあって、個別の存在感が小さくありません。対するに《金銅灌頂幡》の飛天たちは、銅板と一体化して、強く前にせりだすことがない。 《銅造阿弥陀如来及両脇侍像(伝橘夫人念持仏)》の後屛における飛天ないし供養菩薩は、《金銅灌頂幡》の飛天たちほど後屛と一体化しているわけではありません。それでも前方の三尊に比べてヴォリュームは抑えられています。天衣は上方へひろがるように翻ることで、薄浮彫の身体と後屛の平面を結びつけている。他方上の方の小化仏は、その身体以上に蓮台に量感が与えられています。その大きさ、高い位置、四体いることで、後屛全体をまとめる役割を果たしているのでしょう。後屛上辺の稜も、四体の化仏がおさえることで、必要以上に上昇する勢いを持たずにいられます。 厳島神社の《紺紙金字華厳経》巻九の見返絵における飛天たちは、画面上での小ささによって、上方にかすかな動きをもたらす以上のことはしていません。もっとも宇宙軸としての須弥山が - 『倶舎論』「世(間)品」によると -、 「高さは十六万由旬であって、その下半分の八万由旬が水に没し、上半分の八万由旬が水の上にそびえたっている」(定方 「一由旬の長さはいろいろ説があってはっきりしないが、一説によれば約七キロメートルである」(同上、pp.11-12) とすると、 「須弥山は高さ約五十六万キロメートル」(同上、p.16) となり、画面の縮尺はかなり伸縮自在にせよ、仮に字義どおりとるなら、飛天たちも、「歩いて500年分」に達するのかどうか、けっこうな大きさのはずなのでした。「歩いて500年分」という時、24時間等速で歩きづめであることを想定しているのか、あるいは当時の商人などが、休憩や宿泊を含めて一日に移動する旅程が念頭にあったのか。毎瞬と毎朝ではありませんが、大きさを強調したいのであれば前者が考えられ、その時点での生活から実感を割り増しさせようとしたのなら、後者もありそうです。 ともあれ、地域も時代も違いますが、試しに「東海道 徒歩 何日」で検索してみると、「AIによる概要」として、 「東海道を歩いて踏破するのにかかる日数は、おおよそ13日から15日前後です。これは、江戸(日本橋)から京都(三条大橋)までの約492kmの距離を、1日に33km~35km歩く計算になります。 昔の人々は、飛脚のように速く移動することはできませんでしたが、それでも徒歩で13~15日程度で踏破していました。現代の街道ウォーカーでも、1日に15~25km程度歩く人が多いようです。このペースだと、20~30日程度かかる計算になります 」 と出ました。仮に、1日約20km歩くとして、1年で7300km、500年だと365万kmなので、これよりは小さい。やはり『倶舎論』では、 「太陽の大きさ(直径)は五十一由旬、月の大きさは五十由旬である」(前掲『須弥山と極楽』、p.29/1章3) で、それぞれ約357km、350kmとなります。ちなみに京都-東京間の直線距離が約365km強。 いずれにせよ、これら飛天や化仏たちも、それ自身〈荘厳〉なのでしょう。「そうごん」であれ「しょうごん」であれ、いささか厳かの感なしとしないというのであれば、〈装飾〉ならば、毎瞬生滅する天使群や、針の先で踊る天使たちにもあてはまりそうです。 「 とは、ちょくちょく見かける気がするカント『判断力批判』の一節でした(カント、篠田英雄訳、『判断力批判(上)』(岩波文庫 青 625-7)、岩波書店、1964、p.110/第1部第1篇第1章14)。 「単なる付加物として外的にのみ属」する〈装飾〉を、否定的に評価するのでもなく、といっていたずらに持ちあげることもせず、ただそれ自体としてとらえ、いっさい意味づけしない時、仏教を純然たる一神教といっしょにはできないかぎりで、飛天や化仏、そして天使たちは、世界に対する装飾とでも見なせるのではありますまいか。 追補(2025/10/15):クレーの天使について、次のエッセイを読む機会がありました; 東俊郎、「怪物よぼくのやさしい歌にあわせて踊れ」、『火涼』、90号、2025.11.1、pp.26-44 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2025/07/07 以後、随時修正・追補 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 宇宙論の歴史、孫引きガイド > 天使・悪魔など > i. 天使など > ベンヤミン「歴史の概念について[歴史哲学テーゼ]」(1940) > 毎瞬生滅する讃仰天使の群れ/針の先で何体の天使が踊れるか |