| [8]<[7]<[6]<[5]<[4]<[3]<[2]<『ギュスターヴ・モロー研究序説』(1985) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3.証人たちの眼 i. 『ピエタ』、ドカズヴィルの作品における証人たち モローにおける屍のモティーフのそもそもの出発点になったのは、ピエタの構図であろう。死せるキリストの性格は、大なり小なりモローの描くあらゆる屍に反響している。即ち、現世を支配する諸力の犠牲となって、あるいは神の栄光のために死んだ殉教者、<詩人>である。 また、『神秘の花』(図171→こちら)も、ピエタの構図から展開したものである。既に述べたように、モローのピエタの構図には二つの型があり、その第二の型、67年の作品(図133)の型は、向かい合うマリアとキリストの屍を二人だけ描いたもので、67年の作品とその水彩レプリカ(PLM.95)、76年の習作風の作品(PLM.147)と松方コレクションの作品(PLM.148→こちら)、82年の水彩(PLM.279)と進むに従って、キリストのからだが倒れて行き、最後に82年の作品で水平に横たえられることになるのだが(308)、67年の作品とそのそのレプリカ及び82年の水彩では、二人の背後に画面の上で切れた十字架が立っている。この設定は、シャセリオーのサン・フィリップ・デュ・ルール教会の『十字架降下』(→こちら)で、画面が横長であるため、三本の十字架を画面の上の端で切り、下部だけ示したことに学んだものと思われるが、横長の画面に縦の軸を与えるとともに、二人の強い絆を強調する役割りを果たしている。82年の水彩では、十字架に赤い血が伝わっており、これが『神秘の花』に繰り返されている。そして『ピエタ』では途切れている十字架が、『神秘の花』ではマリアの手に持たれている。『ピエタ』における、マリアとキリストが形作るピラミッド、そこから上昇する垂直軸という構成も、『神秘の花』に取り入れられていると考えてよいであろう。マリアという登場人物の一致は言うまでもない。 |

図133 《ピエタ》 1867、PLM.91 308. Hofstätter, ibid., p.34-36. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ピエタの構図のもう一つの型は、56年の岐阜の作品(図175)と後二点の完成作がある(1867頃/PLM.94, 1878/PLM.182)。岐阜の作品を見るとわかるように、キリストのからだをマリアが背後から支えるというモティーフは中途半端なものに留まり、さらにこの作品は色調も暗く、単調である。ただこの作品には、スポットライトを与えられたかのようにそこだけ明るいキリストとマリアから少し離れて、地面の中にいるように、と言うか舞台の下から覗いているかのように首だけ出して、二人を見ている数人の人物が両側にいるという奇妙な構図が見られる(補図175-1,2)。この作品の縮小したレプリカ(PLM.94)では、これらの人物はさらにはっきり描かれている。こうした配置は、舞台と観客の位置に示唆されたものか、あるいは、レプリカの方では左側に、両手を合わせて拝む人物がいるが、このことが暗示するように、両端に手を合わせてひざまづく寄進者の姿を描き込んだ祭壇画にヒントを得たのかも知れない。いずれにせよこれらの人物は、主要な人物によってなされるできごとからは少し離れた位置で、そのできごとを目撃する証人としての役割りを担わされているものと思われる。モローの画面においては、激しい動きが行なわれることが少ないので、主要人物と証人たちの距離は常に保たれる。またこうした証人たちがいるということによって、主要人物たちが繰り広げる事件の重大さが強調されることになる。 |  図175 《ピエタ》 1856、PLM.39   補図175-1, 2 図175の細部 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 62年のドカズヴィルの『十字架の道』については、『オイディプスとスフィンクス』(図1→こちら)において重要な役割りを果たす交わる視線が、この連作中の数点に既に現われていることが指摘され(309)、連作全体においても目と視線の表現が重要な位置を占めていることが指摘されている(310)。<証人たちの眼>についても、その最も奇妙な例が、第四の留に見出される(図176)。この画面の構図の基底をなしているのは、十字架を担うキリスト、それに彼の左背後にいる役人と、聖女たちの間で交わされる視線である。この連作の特徴である、制作の早さ(311)、そこから生じる人体の著しいアルカイスム化に伴って、眼の描き方も誇張され、このような様式の常として、理想化された<高尚な>様式よりも表出力がひどく強くなり、視線の力も強調されている。そして「驚くべきは、天を窺う、二人の聖女の顔にそれしか描き込まれていない、一つ目」(312)である(補図176)。このルドンを思わせる目について、ブーは続ける、「魅入る目、これをギュスターヴ・モローは後に、ユピテルに、キュクロープスに与え、アルゴナウタイの舟の上に描くだろう、魔術的な目、ファラオたちがその墓と葬送の舟の上に描かせたものだ、超自然を見る目」(313)。エジプト起源の魔術の目は、実際後に『ヘロデ王の前で踊るサロメ』(図62→こちら)の中で、サロメが上げた左腕にぶら下げることになる(314)。 ブーが「天を窺う」と述べているように、彼女たちが実際に天を見ているのかどうか、少なくとも上にある目については疑問が残るにしても、ここでも主役を務めているのは彼女たちの前にいる聖女であって、彼女たちは一段後ろへ退いている。このように<証人たちの目>は、主要人物の現在の状況とは多少の距離を置いているという点で、屍たちと共通する。大きな違いは、屍が大抵の場合目を閉じているのに対し、証人たちは多くの場合目を開いているということである。しかし、屍が『ピエタ』や『オルフェウス』(図123→こちら)で主役を勤めるに至ったように、証人たちも徐々に、単なる傍観者に留まらない、重要な役割りを果たすようになり、それにつれて必ずしも目を開けているとは限らなくなる。 |

309. Holten, ibid., 1965, p.27. 310. Bou, ibid. Mathieu, ibid., 1976, p.90.  図176 《『十字架の道』-第4の留:母に出会うイエス》 1862、PLM.53 311. Bou, ibid., Paladilhe の序文, p.8. 312. Bou, ibid., p.27.  補図176 図176の細部 313. id. 314. Mathieu, ibid., 1976, p.124. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ここでの二人の姿は、シャセリオーの『エジプトのマリアの回心』(図65→こちら)の、左側にいる二人の女の姿から得られたものであろう(補図65)。彼女たちも<証人>であるが、二人ともフードをつけ、右側の女はプロフィールで捉えられているため目は一つしか描かれず、その背後にいる女は、顔を前の女に寄せるようにしているので、やはりプロフィールの目の、白目の部分が強調されて奇妙な印象を与えている。同じ絵の右側の、腰までしか描かれていない男たちと、岐阜の『ピエタ』の<証人たち>の位置を比較することもできるかも知れないが、その点では、マンテーニャの『磔刑』や『聖セバスティアヌス』(図4→こちら)をはじめとしてしばしば見られるこのモティーフよりも、むしろ同じシャセリオーの『スザンナ』(図135→こちら)を挙げる方が良いだろう。ここでは『ピエタ』とは逆に、老人たち(補図135)はスザンナより上に位置しているが、彼らのからだは全く見えず、特に右側の、からだを伏せ頭を突き出している白髪の老人の格好は、岐阜の作品の、右端にいる、頭部だけ見える白い顎鬚の老人のそれとよく似ている(補図175-2)(追補:→「バルコニー、ヴェランダなど - 怪奇城の高い所(補遺)」の頁でも触れました)。 |  補図65 図65の細部  補図135 図135の細部 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ii. ウェヌス、エウロペ、レダと証人たち モローはウェヌス像を、1870年頃のシャセリオーとアングルの同じ主題の作品(図134→こちら、および→そちら)を思わせる、足もとに松明を掲げるクピドーを配した、顔を伏せて立つウェヌスを描いた水彩画(PLM.121→あちら)を除けば、66年から67年にかけて三点の油彩に仕上げている(315)。最初の作品(PLM.85)は彼女と彼女の両脇に彼女に供物を捧げる海の神を描いた、殆んどグロテスクと言って良い作品だが、下半身が海の生物らしい海の神の様子には、<詩人>の表情が認められる。次の作品(PLM.86)では両者の関係が画面の右と左に分けて配され、「彼女を聖母のように崇める船乗りたち」(316)が描かれている。三番目の作品は『原初の人類に現われるウェヌス』(図177)と題され、画面中央の海上に、大きな貝に身をもたせかけるウェヌスがあり、その奥、横長の画面と平行に繰り広げられた、おなじみの荒涼とした岩山を背後に控えた浜辺で、ウェヌスの左右で、多くの人間たち、老人は見えるが女性がいるのかどうかははっきりわからない、が騒いでいる。彼らは左の側と右の側で向き合って、何かを伝え合っているようで、これがウェヌスの出現に驚いてのことなのかどうか、必ずしも明瞭であるとは言い切れない。いずれにせよモローはここで、未だ自然から分離していない人類に、神的なものが現われたところを描こうとしたものであろう。それにしてはウェヌスの自足してしまった、動こうとしそうもないポーズはむしろ無責任に傍観しているように見え、文明の光を伝えると言うには、それがプロメテウスかヘルメスならばとにかく、ウェヌスであるというのは相応しくない感がある。しかしモローにとって神とはそういうものであり、美こそが神によって人類に与えられた最も貴重なものであると考えるならば、説明はつく。たとえその美が、いつも人間の益を考えてくれているとは限らないとしても。 |

315. id., p.102. 316. id.  図177 《原初の人類に現われるウェヌス》 1867、PLM.87   補図177-1, 2 図177の細部 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| モロー美術館に残された『ウェヌスの誕生』と呼ばれる油彩(図178)では、これら小さく描かれた人物たちははっきりウェヌスの方を見ている。ウェヌス、クピドーと彼らの間には極端な大小の尺度の飛躍が設けられている。これは遠近の飛躍を示すものである以上に、両者の存在の階層の差を暗示しようとしたものであろう。また、彼らが67年の油彩におけるのと同じ<原初の人類>であるのかどうかも、疑問が残る。彼らは腰から下を水に浸しており、右側のグループの中央の人物は、66年の油彩の海の神と似たポーズを示している。これらの人物の水に浸されている配置は、ミケランジェロのシスティナ天井画の『洪水』に想を得たものではないかと思われる。この絵は、これらの人物も含めた登場人物たち、それにウェヌスの両側の岩には輪郭が施され、ウェヌスとクピドーのみ肉付けされている。周囲は絵具のベタ塗りのようなものだが、塗りは薄く、白い部分もかなり残っている。風景を紺で描いているのは、『ガラテア』(図144→こちら)や『詩人とセイレーン』(図22→こちら)同様、海底の世界であることを示すためであろう。ウェヌスの単純化された形態、黒目の見分け難い目などは、ルドンのウェヌスを思い起こさせる。 |  図178 《ウェヌスの誕生》 MGM.41  補図178 図178の細部 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 図179 は1869年のサロンに出品された『エウロペ』(図297→こちら)の縮小された油彩によるヴァリエイションの一つで、横長の画面に風景が大きな役割りを果たしている。69年のサロン出品は中期も最後の出品であるとは言え、小品や水彩では、前中後期の展開もより流動的であり、風景の重要性というような特徴も、後期以前に現われることも少なくない。逆に以前の様式に逆戻りするというようなことも、これは小品に限らず、見られる。この作品はアイエムがこれを購入する73年までには(317)、完成していた。背景の岩山や樹木は、微妙に濃淡の変化をつけられており、72年の『岩の上のサッフォー』水彩(図39→こちら)のそれや、76年の『ヒュドラ』(図6→こちら)を思い出させる。小品だが丁寧な仕上げを示している。 画面の左、背後に海を控えて小さな人物が見えるが、これはエウロペと一緒にいた娘たちの一人であろう。これとは別に、画面左下の隅に、岩の中にまぎれ込むようにして、エウロペたちの方を見ている人物がいる。上半身裸で、髪の剛いこの人物は、サテュロスのような自然の精霊であろう。彼の存在は、画面における風景の比重の大きさと相まって、ユピテルとエウロペの交わり、これを神的なものと人間の世界の交わりと言い換えてもいいが、を自然全体が見守り、証言していることを暗示しているのである。 |

図179 《エウロペの掠奪》 1869頃、、PLM.106 317. Mathieu, ibid., 1976, p.306.  補図179 図179の細部 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 彼の手前には赤い鳥が舞い、樹木の右側にも白い鳥が数羽見える。モローの構図にこのような鳥が少なからず現われることは、今までも何度か見てきた。鳥がエジプト以来、飛び立った死者の魂と見なされることは珍しくなく(318)、『サッフォーの死』(図44b、45b→こちらや、そちら)に現われる大きな鳥は、あきらかにそのような解釈を促すものである(319)。しかしモローの画面に現われる鳥を全て魂として解釈できるかどうかは問題で、むしろサテュロスと同じ自然を代表する<証人>であって、サテュロスが自然のより大地に近い領域を代表するのに対し、鳥は自然のより天に近い領域を代表するものであると見なしたい。大きな空間の中で翼を拡げた鳥は、それだけで、何かを告げるという印象を与える。古来鳥は死者の魂であるとともに、天の意志を地上に伝えるものでもあった。モローの造形空間において、上昇のヴィジョンよりも下降、出現のヴィジョンが優勢であることは既に述べた。プルーストはモローの画面に現われる鳥について、「鳥たちは兆を語る」(320)と述べる。このような鳥が晩年に大きく扱われることについては、後に触れよう。 | 318. 多田智満子、『魂の形について』、白水社、1981, 3-5章。 319. Hofstätter, ibid., p.57. 320. M.Proust, "Notes sur le monde mystérieux de Gustave Moreau", Contre Sainte-Beuve, précédé de "Pastiches et mélange", et suivi de "Essais et articles", Paris, 1971, p.669. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 鳥に対して、サテュロスやケンタウロスのような存在は、より大地との繋がりの強いものであって、ここでも大地と同じ褐色で描かれ、殆んど見分けがつかない。岐阜の『ピエタ』(図175)においても、<証人たち>は地面の中から頭部だけ出しているようにしていた。その人物の一人との類似を指摘したシャセリオーの『スザンナ』(図135→こちら)について、モローがスザンナをより天的なもの、老人たちを大地に埋もれた、魂の低い部分と見るような解釈をしていたということも、考えられないことではない。ウェヌスがその姿を現わした原初の人類(図177)も、まだ自然から完全に分離していない状態にあり、その意味で人間の上半身と動物の下半身とで表わされるような、自然の精霊たちと近い位置にある。このようなサテュロスやケンタウロスを取り上げ、さらに単なる架空の存在、絵のアクセサリーに留まらず、そこに自然の原初的な活動の現われを見ることは、言うまでもなく古典古代以来の伝統に属するが、特にゲルマン系のそれ、ベックリンやフランツ・フォン・シュトゥックに好んで描かれた。モローにあっては彼らはより天上的な、理想的なものとの対比において、またその<証人>として取り上げられる。モローがこれらの存在を、より<低き>ものと見なしていたであろうことは疑えないが、それにもかかわらず、既に述べた彼のマティエールの<地中世界>的性格、上昇のヴィジョンの欠如などが指し示す、彼に対する強い大地の牽引が、これら自然の精霊たちに、単に乗り越えられるべき一ステップに留まらない、より共感深い、崇高でさえあるような性格を与えることになるであろう。ミケランジェロがその『勝利』像において、若者に踏みしだかれる老人に己れの姿を移し見たように、モローもこれら自然の精霊たちにその感情を移入させることになるのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| これは一つに、<証人>の位置が、画面の主要部分と絵を見る者 - 作る者とを仲介するものであることにもよるだろう。このような事情のはっきりした例に、『レダ』のための構図の一つがある(図180)。そこでモローはサテュロスに、画面最前景に配された背を見せた人物という、ドラクロワの『ユダヤの結婚式』(図63→こちら)にも現われていた古いモティーフを与えている。レダの主題はモローが、1846年の年記のある油彩をはじめとして(321)、繰り返し取り上げたもので、その最も規模の大きい、1865年頃着手され未完に終わった油彩(図181)では、そこに受胎告知の主題が重ね合わされていることが指摘されている(322)。受胎告知の場面というものはモローは取り上げていないが、その設定は<対峙する眼>の構図の元型の一つであると思われる。しかしここでは、レダに天から冠をもたらすクピドーたちと、それを目を伏せて待つレダの態勢はむしろ、聖母載冠の図像を思い起こさせる。王冠とそれを差し出すクピドーの描写については、ヴァン・エイクの『ロランの聖母子』の影響を受けているかも知れない(322b)。画面左下には、暗く多くの顔が描かれており、レダの載冠を祝っている。画面中央、レダとクピドーたちの間には、腕を拡げ首を右に傾げて、後に続く者を導くかのような、あるいは礼拝するかのような - 『ウェヌスの誕生』(図178)の小人物群の中央の人物と似たポーズ - サテュロスが見える。こえらの人物が最初から描かれていたのか、後に加えられたものなのか、定かではないが、モローはここで、自然全体によって祝われ讃仰される聖なるものと人間の交わりを表わそうとしたのである。そうした思考は、後になって書かれたであろうモローの解説の中にはっきり現われている( 323)、 |  図180 《レダ》 MGMd.1543 321. Mathieu, ibid., 1976, p.119.  図181 《レダ》 MGM.43 322. id. 322b. id. 323. Holten, ibid., 1965, p.92. マテューが引用している、1883年3月3日付け の別のヴァージョンも参照のこと、Mathieu, ibid., 1976, p.119, p.267 註452. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 「 神は顕われ、稲妻が輝き、地上の 神的なる白の下の 呪法は顕現し、神はこの純潔の美の内に入り込み、化肉する。 神秘は成就された。 そしてこの聖なる、信なす二人の前に、二人の精霊が、神的な属性を担うものである鷲に伴われて、冠と電光とともに立つ。彼らはレダの前に、この神的な捧げ物をもたらす、この神の祭司である、神はその夢の内に己れを忘れている。 そして全自然は打ち震え、身をかがめる:ファウヌスたち、ドリュアデスたち、サテュロスたちそしてニュムペーたちはひれ伏し、礼拝する、一方大いなるパンは、全自然を象徴し、司祭の身振りで、神秘の熟視のためにやって来た者皆を呼んでいる」。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| マテューの引くギュスターヴ・ラルーメが言うように、このような思考を絵画に移すことができるかどうかは、別の問題である(324)。いずれにせよここには、モローの晩年に展開する、汎神論的でもあれば終末論的でもある、聖なるものの顕現のヴィジョンが、はっきり現われている。 レダのポーズは、ミケランジェロの『夜』に影響されたことを示している、60年代に描かれたグリザイユ(MGM.7)から展開したものであることが指摘されている(325)。このポーズが後の『ガラテア』(図144→こちら)にも用いられていることは既に触れたが、レダが右腕をからだの前に廻していることに注意しておこう。 背中をこちらに向けたサテュロスが前景に現われるのは、この構図のための素描の一点(図180)の中で、彼はひざまづき、額を伏せ、手をからだの前にやって、彼が目にしている光景を拝んでいる。この素描ではレダの姿がよく垂直に近く立てられ、左腕は下に垂らしている。からだつきはより細っそりとした、肉の締まったもので、男のものに近い。白鳥の首は円を描いている。この素描から、レダの形態がほぼ同じである油彩が生まれる(図182)。白鳥の首は元に戻っている。一方、ここには残っている冠を捧げ持つアモールたちが消えている油彩(図183)も制作されている。レダのポーズはほぼ同じだが、立てられていた左膝 - ミケランジェロの『夜』の思い出 - が図181 と同様下ろされている。そして人物は小さく、風景が遥かに広くなっている。空には雷光か星が走っている。 図183 では消えていたサテュロスが、川を隔てたこちら側に現われている。彼の左隣にも、立っている人物が粗描きされている。 これらが制作された順序については、決定的なことは何も言えない。ミケランジェロの『夜』に従って膝を立て左腕を下ろしているものをより早いものとし、そこから図181 、そして風景の役割りが大きくなった図183 がそれと平行してか、後に描かれたものと考えることもできる。また、サテュロスの登場は、自然に関する思考が発展した、より後のものと考えることができるなら、図180 の素描において、主要人物以外が薄く描かれているのは、既に定まっていた主要人物(これはモデルによって描かれたもののようにも見える)の後から、描き足されたものかも知れない。しかしさらに複雑になるのは、モローのレダの構図が以上に留まらないからである。 図183 同様に風景の広いものとして、75年頃完成された図184 がある。ここではレダは正面を向いて立っている。レダの構図を、レダが立っているレオナルド系列のものと、彼女がからだを横にしているミケランジェロの、レオナルド同様失なわれた作品とそれを反映している『夜』に発する系列の二つに分けることができるとすれば、これは前者に属している。ただしモローにはこの系列よりミケランジェロの系列のものが圧倒的に多いようで、からだをかなり起こしている場合でも、何かにもたれるようにしているものが殆んどである。ミケランジェロの『レダ』により近いものとしては、画面を横長にした図185 がある。ここでは白鳥が水の上を滑ってくるところが描かれており、両者の間にまだ距離がある点では、ジェリコによる構図を思い出させる。これに近い構図で、図181 等に現われるアモールたちを描いた素描も残っている(MGMd.271, 3043)。 レダの主題は、マテューが言うように、そのエロティシズムによって多くの画家を惹きつけてきたものだが、モローはそれを自らの神秘的なヴィジョンに変えてしまった(326)。しかし従来のエロティックなニュアンスを残しているものもあり、先のセピアの淡彩や図186 がそうである。この素描ではレダは白鳥の首に腕をまわし、接吻している。首に腕をまわしている点、そして右下に二つの卵の殻があることは、この構図がレオナルド系列の図像から出発していることを示している。こでまで見てきた作例に比して、ここでは鉛筆の特質が活かされて、肉付けの柔らかさが強調されている。 図187 では立っているレダの足の間で白鳥が首を延ばしており、ミケランジェロの構図を縦にしたようでもあれば、コレッジオの構図を思わせもする。しかし構図の元型をなしているのは、シャセリオーの『アポロンとダフネ』(図12→こちら)であろう。ここでは構図及び形態の単純化と水彩の賦置がよく合致している。 図188 は、やはりシャセリオーの『デスデモーナ』(図155→こちら)を元型にしている。交わる対角線によって作られた動きのある構図と、水気をたっぷり含ませた色彩によって、レダと白鳥が一つに溶け合うかのような印象を与える。これら図185, 186, 187, 188 のような自由な小品においては、モローはより主体的に描かれている事柄に参与しており、<証人>のような仲介者が介入する必要はないのである。 |

324. Mathieu, id. 325. Holten, ibid., 1965, p.99 註 25.  図182 《レダ》 MGM.219  図183 《レダ》 MGM.104  図184 《レダと白鳥》 1875頃、PLM.144  図185 《レダ》 MGM.291 326. Mathieu, ibid., 1976, p.119.  図186 《レダ》 MGMd.77  図187 《レダ》 MGM.hors cat.  図188 《レダ》 MGM.418 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| iii. 死せる詩人とケンタウロス、自然 当初から神と人間の女の交わりという物語にモローが何か特別の意味を見ていたとしても、構想が大きくなるにつれて構図がより このように徐々に展開して行った自然に対する観念は、1890年頃の制作になる『死せる詩人を運ぶケンタウロス』(図189)において、<証人>を主役の位置に高めるに至る。ここでもモローが、ケンタウロスを必ずしも<高き者>とは考えていないことは、デーイアネイラを誘拐するネッソスを描いたある素描(註140を見よ→こちら)においてと同様に、ここでもケンタウロスの睾丸が、からだの他の部分と色を違えてまで、強調されていることによってわかる。にもかかわらず、モローが描いた男性の中で最も女性的な、この詩人の白く柔らかい亡骸を肩に抱えた半獣半人の姿は、深い共感をもって描かれている。彼の額を垂れた姿勢は、『死の前の平等』(図48→こちら)のオイディプスを思い起こさせるが、ここではもはや彼を抑えつける力はどこにもないが故に - 詩人の重さは彼の逞しいからだにとって何ものでもないだろう - 、その頭を落とさせた感情は、自発的なものなのである。 |

図189 《死せる詩人を運ぶケンタウロス》 MGM.481 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| この作品の構想は『オルフェウス』(図123→こちら)でのそれとほぼ同じものだが、『オルフェウス』、特に水彩のヴァージョン(図132→こちら)において暗示されていた、詩人の死が自然全体に反響をひき起こすという主題が、ここでは画面下半の色彩の濃密さと輝き、それが詩人とケンタウロスの白、褐色、エメラルドグリーン、それに血であろうか、赤と対比されて、一層強調されている。ユイスマンスは1886年に開かれた、ラ・フォンテーヌの寓話への挿絵を中心にしたモローの水彩展について述べている中で、「燃え上がる巨大な空の焚刑、血の滴る太陽たちの押し潰された球体、雲をぶちまけた塊まりの上に緋色の滝となって流れ落ちる星々の血」と記しているが(327)、このような濃密な色彩はモローの晩年の作品の特徴の一つであり、彼がしばしば<宝石細工師>と呼ばれたのは、画面を細密な装飾で満たすことによってのみによるではなく、このような色彩が与って力あったものと思われる。光と影の描写によるのではなく、内側から輝き出すかのような色彩、大気の稀薄さとは無縁な色調の濃厚さは、彼の描く空間の<地中世界>的な性質の顕著な現われの一つである。 | 327. Huysmans, Certains, Paris, 1889, pp.17-18 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 詩人と彼を負うケンタウロスの組合せが、ミケランジェロの『洪水』の中央のやはり気を失った青年を肩にかつぐ老人の姿に由来することは、ピカールによって指摘されている(328)。他方同じ主題による他の二点の水彩では、ケンタウロスは詩人の亡骸を胸に抱いており、これはピエタ像の伝統に由来するものと思われる。この二点では風景の比重がずっと大きくなり、ケンタウロスも一人ではなくなる。色調も先の作品ほどきついものではなくなり、より調和のとれたものになる。図190 では画面は縦長になり、谷を通って詩人の亡骸を運ぶケンタウロスの一団を描いている。画面の左下にも、地面と溶け合うようにして、からだを横にしているニュムペーたちが見える。このような人物をモローはよく画面の下に描き込むが、特に画面の下部を拡張した時に多い。この絵では画面の上部が継ぎ足されているが、これは後から足したのではなく、描く前に紙を大きくしたものであろう。ケンタウロスの一団の後ろにある濃緑色の林の位置は不明瞭だが、全体に絵具をあまり濃密に塗らず、それに応じて色調も軽快で、細部は描き込まれていないが、明らかにこれ以上手を加えることはできない。 | 328. Picard, ibid., p.143. 図190 《死せる詩人を運ぶケンタウロスたち》 MGM.283 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 図191 は横長の画面で、たっぷりにじませた絵具を上から下へ、水平に、流すことによって、広大な森の空間を暗示している。色調は地の紙の黄土色に支配されており、鮮やかな色は、詩人を抱くケンタウロスの背後のケンタウロスと、その次のケンタウロスの間に上から降りてくるエメラルド・グリーンのグアッシュしか用いられていない。マテューはこの主題について、「ケンタウロスたちは…(中略)…人間の中の獣性、本能的な野蛮さ、歯止めのない性活動を表わし、一方詩人は文化英雄であり、人間の本性の中で霊的であるもの、高められたものを象徴している。この死せる詩人のための葬列は、彼は己れが和らげようとした者たちによって殺されたのは確かだが、それにもかかわらず、悪に対する精神の、蛮行に対する文明の勝利を記している」と述べている(329)。これは明らかに正しいし、モロー自身も同じように考えていたのであろう。にもかかわらず注意しなければならないのは、この文章は「精神」、「文明」の側に立って書かれているが、モローはこの絵をケンタウロスの立場 - 精神に対する悪、文明に対する蛮性などと単純に分けられるものではない - に立って描いたということである。 |  図191 《死せる詩人を運ぶケンタウロスたち》 MGM.484 329. Mathieu, ibid., 1984, p.78. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| これらの作品と同様の主題、同様の感情で描かれたものに、『死せるオルフェウス』と題する油彩がある(図192)。ここで詩人の亡骸を囲んでいるのはケンタウロスではなく、ムーサたちである。しかしこの絵の主人公は彼女たちだけではなく、風景全体が<証人>となっている。詩人のからだとムーサたちが描き出す形を、山々が繰り返している。その不定形なマティエールが、風景がうごめくかの如き印象を与える。しかしまた、動きの無い空の下で、自然にも沈黙が浸み透っている。この作品の赤い色調とマティエールは、エルンストのデカルコマニーによる風景を思わせる。 |

図192 《死せるオルフェウス》 MGM.102 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| iv. キッチュと平面化、小さきもの、キマイラたち 『ガラテア』(図144→こちら)の洞窟の中に、暗がりの中に隠れるようにして、小さな人物たちが描き込まれていた(図145b)。これらの人物たちは、海中であり洞窟であるという自然の深いところでの、まどろむような-彼らは皆目を閉じている-生成のさまを表わしたものである。このようなイマージュが現われた理由の一つは、自然の証人という観念にあり、この作品でも『レダ』(図181)と同じ様な意図をモローが考えていたであろうことは既に記したが、別の理由として、画面の平面化の進行ということが考えられる。モローのみならず、一九世紀の絵画全体が平面化の傾向を強めていたことは繰り返し述べた。しかし平面化が、二〇世紀美術において完全な形で達成され、承認される以前には様々な形の混乱が起こった。ダヴィッドの歴史画が、横長で空間の浅いフリーズ状の構図をしていることはすぐに見てとることができるが、『ブルートゥス』、特に『レオニダス』(図121→こちら)では空間が分裂、あるいは混乱している。ドラクロワの空間も、「バロックの組織された、はっきり境界を持つ運動とはたいへん異なったものである」(330)。『キオス島』や『アルジェの女たち』では、一目で構図の骨格を了解することはできない。むしろはっきりした軸を持つ空間を避けることによって、何らかの拡がりを暗示するのである。『サルダナパールの死』は一見明瞭な対角線構図を示すように見えるが、前景はどこが地面かはっきりしないほど混雑しており、奥行きを示す空間の中に、左下の馬その他完全なプロフィールで捉えられた平面的なシルエットが挿入されたりと、必ずしも単純ではない。モローにおいても『アレクサンドロス』(図96→こちら)など、遠近法の混乱が見られる例は少なからずある。こうした状況は一つに、理想主義芸術の力が弱まるとともに、より大衆的な芸術の潮流との接触の範囲が広くなったからであると考えられる。この点では、今までも何度か見てきた、形態のアルカイスム化、表出性の誇張なども同じである。ある意味で、視線の強調にも同じことがあてはまる。視線とは見えないものであり、見えないものによって視覚芸術である絵画の骨格を作ろうとするのは、衰退の証左ではないのか。モローを三流四流の画家とは思わないが、彼を超一級の画家とは言えないことは事実であり、そして少なからず彼はどうしようもない作品を残しているのである。さて、大衆的、 |

図145b 図144 の部分 330. K.Clark, The Romantic Rebellion, New York, 1973, p.220. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 平面化の進行によって生じた空間の混乱を利用した手法に、同じ画面内に極端に尺度の離れた人体を並置して、空間に奇妙な効果を与えるというものがある( 331)。この例はフラクスマンやフュスリにしばしば見られるが、モローにおいても『ウェヌスの誕生』(図178)で同じ用例が現われていた。この手法は空間の奥行きを前提としたものだが、画面の平面化が進行すれば、同じ平面に尺度の異なる人物が配されることになる。これは中世美術において、重要性の大小に従って、描かれる人物の画面内での大小も決定されたのと、同じ事情である。しかしこれだけでは未だ充分ではない。モローの『ガラテア』の小さな人物たちの背後に、フローベールの『聖アントニウスの誘惑』の末尾の部分に由来するであろう汎神論的なヴィジョンがあることは既に述べた。時代の混乱期に、宗教的なもの神秘的なものへの傾向が強まることは、十九世紀をその典型的な例としており、モローにもそうした傾向が強いことは繰り返し見てきた。そして空間像の混乱は、大きなものに小さなものを、小さなものに大きなものを見る、大小の自在な交換へと導いていく。華厳の蓮華蔵世界を挙げずとも、西洋においてはプロティノスのヌース界の幻視以来の伝統があり、モローが確実に知っていたものとしては、彼の愛読書であったパスカルの『パンセ』の中にそうした例がある。即ち、パスカルは物質を構成する最小の単位を求めて、ダニを分析していく。そしてダニの血の一滴を構成する原子の中に、無限の宇宙が拡がっており、その中に星々があり、星の上に一匹のダニがいるのを見出すのである *。このような幻視が、『ガラテア』の小さな人物たちを産み出したのであろう。不安定な神経は、あらゆるところに彼を見つめる視線を感じる。ボードレールの『女殉教者』の様々な目と視線については既に触れた(→こちら)。そしてこれが自然に移されれば、ニュムペーやサテュロスたち<証人>となり、「象徴の森の親しいまなざし」(『照応』)となり、極微の中にも視線が秘められているのを感じることとなる。 | 331. Clay, ibid., pp.280-282. * 補註:→「仏教 Ⅱ」の頁の「iii. 華厳経、蓮華蔵世界、華厳教学など」の冒頭参照 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| マテューがこのような小さな存在が描かれるようになるのは、1880年以降であると述べているのは(332)、『ガラテア』を指してのことであろう。マテューがそう述べているのは、アレクサンドリーヌ・デュルーのために描かれた、1882年の『娘たちと花々』(図193)についての解説の中でである。ここでは扇形の画面の両端に配された花々の間を、丸い羽のある娘たちが行き来している。マテューが言うように、ここでモローは専ら装飾性と詩的な喚起を事としている(333)。澄んだ青の地に、白、黄、赤が軽快に配されている。 同様の例は、『蜻蛉』(図194)と呼ばれる水彩にも見られる。裸身の娘を背に 乗せている、大きく羽を拡げている上半身が人間の蜻蛉が描かれている。娘のからだは重たげな輪郭を施されているが、背景はごく薄い水彩のタッシュで描かれている。一旦絵具を乾かしてから、その上に描く、ということを何度か繰り返したのであろう、ものが透けているかのように重なっている。蜻蛉の左の羽に重なっている水辺の草は、彼らが非常に小さな存在であることを示している。 |

332. Mathieu, ibid., 1984, p.70 図32 の解説. 図193 《娘たちと花々》 1882、MGM.inv.15509 333. id.  図194 《蜻蛉》 MGM.390 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 半人半獣の存在と娘の組み合わせは、既に見た1867年の『キマイラ』(図36)に遡ることができる。あの作品では、詩人の深刻な顔をした怪獣が、嫌々娘にしがみつかれて、崖から飛び上がろうとしており、主題をどう解釈するにせよ、娘一人か双方かが、墜落するであろうことが暗示されていた。それがここでは、やや重た気ではあるものの、<キマイラ>は悠々と飛んでおり、それどころかゆったりと身を委ねている娘のことを気遣ってさえいる。モロー自身の構想が変化したのである。この作品においても先の『娘たちと花々』においても、モローは対象を優しい心持ちで扱っており、それが女の姿をしていることは、その愛情が『庭園のサロメ』に現われていたのと同質のものであることを示している。 この事情は、67年作の直接的なヴァリアントである水彩画(図195)にも窺われる。この作品の制作年は不詳だが、色彩の特徴は『死せる詩人を運ぶケンタウロス』(図189)のそれと同じ<宝石世界>をなしている。ただしこの作品の方が、筆致はより自由である。ここで注目すべきは、プロフィールで捉えられた娘の形態の極度の単純化で、それが彼女の愛らしさ、無邪気さを表わしている。彼女の形態はルドンを思わせるが、透明な色彩の壮麗さが、これとよく合致している。 |

図36 《キマイラ》 1867、PLM.89  図195 《キマイラ》 MGM.361 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

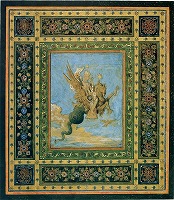

| <キマイラ>の主題に対する解釈の変化の過程においては、モローが65年以来繰り返し取り上げた<ペリ>(図196)の図像が介在している。これはグリフォンに乗って空中を翔けるペルシアの妖精を描いたもので、ペルシアないしインドの細密画に想を得たものであるという(334)。モローは66年のサロンに出品したデッサン(PLM.80)に続いて、全く同じ描き方で、周囲に装飾的な縁をつけた水彩(図196)、さらにデュルーのために扇に墨と白のグアッシュで描いたものを制作している(MGM.inv.15484)。後に79年制作の、ラ・フォンテーヌの寓話の挿絵の扉絵(PLM.201)をはじめとして、81年前後に同じモティーフの水彩を数点描いている(PLM.270-272)。その内81年の『東方の夢』(PLM.270)を取り上げて、マテューは65年の水彩に比して、モローの筆がいかに自在になったかを強調している(335)。にもかかわらず、プロフィールで捉えられ、筆致も堅い65年の構図の方が、多分に懶惰な気分の後の作品より魅力的であろう。 <ペリ>のモティーフは明らかに67年の『キマイラ』の元型になっているが、『キマイラ』の半人半獣の飛行する姿を形成するにあたって、さらに『ペリ』と『キマイラ』との間を仲介していると思われるのが、ドラクロワの『アンゲリカを誘拐するルッジェロ』(図197)であろう。ここでは空中を飛行するペガサスに、騎士と娘が乗っている。この構図はモローが『ペリ』を描くにあたっても示唆を与えたであろうが、『キマイラ』を描くに際して、馬上の男と馬の頭部が合成され、男にしがみつく娘の姿も取り入れられたものであろう。モローは後に同様のモティーフで、『ロジェとアンジェリカ』を描いている(PLM.335)。『アンドロメダ』を描いた非常にダイナミックなある水彩(MGM.413)では、グリフォンの上半身は『ペリ』のそれをそのまま用いている。 飛行しているわけではないが、馬の上の男女というモティーフを、モローは85年頃『バラッド』と題する水彩(図198)で描いている。ここでも娘が『キマイラ』のように騎士の首にしがみつき、ドラクロワの作品のように馬と人物たちは背中の方から見られている。この作品は同じ主題のアリ・シェッフェルの作品(図199)とも類似している。 しかし馬に乗る女性というモティーフは、さらに初期、1852年頃とされる当時の衣裳の馬に乗る女性を二人描いた風俗的な水彩(図200)にまで遡ることができる。ここでの女性の形態は、晩年の『キマイラ』水彩(図195)におけると同じような単純化を示している。 これまで挙げてきた作品は、全て相似た優しい感情を示している。これはおそらく、馬が走っていたり、飛行していたりするという状態と関係があるのであろう。それらが激しい運動感を示しているわけではないが、しかしまた重苦しい装飾や静止状態を示すものでもなく、馬やそれに類する怪獣たちの動きにのって、モローの筆の動きも軽快さを帯びたのだとでも考えることができる。またモローにとって馬とは、己れの上に乗る者を保護する者であったのかも知れない。モローが少年の頃から馬を愛していたことは既に述べた。その際挙げた『スコットランドの騎士』(図93→こちら)でも、その元型であるドラクロワの『タム・オシャンター』のような、激しい狂気の発作は示されていない。ケンタウロスへの共感も同じように説明できるかも知れない。この点で、67年の『キマイラ』は、想像力を巡る観念を担い過ぎたのであろう。それでもしがみつく娘は、彼女の姿勢が『ヘレネー』(図167→こちら)などとは逆に不安定なこともあって、『庭園のサロメ』(図119→こちら)同様の無邪気さを示している。そしてこの性格は、モローにおける悪としての女性の集大成である『キマイラたち』にも認められるのである(図202)。 |

図196 《ペリ》 1865、PLM.81 334. id., 1976, p.101, p.266 註403. 335. id., 1984, p.80.  図197 ドラクロワ《アンゲリカを誘拐するルッジェロ》 1860  図198 《バラッド》 1885頃、PLM.327  図199 アリ・シェッフェル《レノール》 1830頃  図200 《当世風の二人のアマゾン》 1852頃、PLM.18 図201 欠番  図202 《キマイラたち》 MGM.39 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 「この幻想的な夢の島は、女性におけるあらゆる形の情熱、幻想、気紛れを封じ込めている、即ちその第一の本質における女性、無意識なる存在、未知なるもの、神秘なるものを激しく求め、邪まで悪魔的な誘惑の形をとった悪にとりつかれている。子供の夢、感官の夢、怪物の如き夢、憂鬱な夢、精神と魂を漠たる空間、物蔭の神秘の内に運び去る夢、一切が七つの大罪の及ぼす力のもとに感じられねばならない、一切がこの悪魔の結界の内に見出される、悪徳と深い情熱の輪の内に、未だ無垢な様子をした種子から深淵の怪物の如き宿命の花々に至るまで… これは、蛇とその魅惑的な説教のもとからやって来た呪われた女王たちの行列である;魂を失なったこれらの存在は、道の端で淫蕩の牡山羊を待っている、その上には<淫欲>が乗り、人が通る時これを礼拝するだろう;その羨望、いやされぬ誇りの夢の内に、その獣的な孤立の内にひとり、闇なす存在たち。女たちはキマイラにまたがる、それは彼女たちを空間に運び上げ、そこから彼女たちは恐れとめまいに眩惑されて落ちていく。 暗く、怖しい、死のキマイラたち。空間の、水の、神秘の、蔭の、そして夢のキマイラたち。 遠くには死せる町、眠れる情熱;中世の町、いかめしく鎮まりかえり、多くの渡り橋、粗末で古めかしい橋、昇っては曲がりくねる小路、誇り高く蔭を射す大聖堂の尖塔に震える小さな明りがそこここにある、鐘楼、小尖塔の森が、古び、しなび、色褪せた金色の、憂鬱で優しい夕の空に浮かび上がっている、そして悲しく、色も無い、蒼白い、淀んでいるかのような水。 そしてこの町、それは現実の生であり、暗い城壁の中、尖った屋根の下に隠され、封ぜられたものである。それは空気も、光も無い生である;しかしおそらくまた、いくばくかの隠された、控え目な、おずおずとして優しい柔和さ。 単純なるものがそこにはある、素朴さと真理からなる存在たち。厳格な義務の境界を越えて迷い出すことのない人々、そこでは想像力、幻想、夢は混じり合うことなく、いかなる場所もない。それはつつましい大地の美徳であり、家族の真摯で真な感情であり、その間違いない境界の内に小さく入れられた、ささやかだが確かな歓びである。そこには優しく、単純なものがある、しかしそこにはまたところにより、あらゆるものに浸みとおる、悪徳と倫理の傷なすものもある。 しかし山道、険しい道がある。人々は、徐々に間も離れながら、骨折って頂きへと向かう、疲れ果て、傷つき、あえぎ、血を流す人々、その姿は乾ききった厳しい岩の凹凸にしがみつきながら、常に登って行く。そしておそらくはこの激しい、絶望的な努力の内に、彼らはもはや澄みきった天の頂き以外何も無いところまで辿り着くだろう。おそらく彼らは、このつつまし気にエーテルの内に立つ救済の十字架にまで辿り着くだろう。生の最後の段階、産みなし善なす最後の試練、残酷な試練、キマイラの夢、破滅、苦しみと死の恐ろしい夢を避けるかあるいは打ち克つことのできた存在の、最後の避難所」(336)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| モローはこの作品に「悪魔的デカメロン」という副題をつけていた。「これは私がしばしば考えてきた主題である。とても独創的で奇妙な東方色の強い気紛れとなるだろう。標題:キマイラたち。それは果てしない草原を散策する、それぞれその性格と、感情と魂の本性を表わす自分のキマイラを引きまわしている若い娘たちである」(337)。1884年の年記がつけられた、未完の大作である。 ここでも註釈と絵画は同じではない。むしろ、ちょうどモローが一つの構想のために多くの画布をものしたように、註釈もまたそれらの内の一つの作品であると考えるべきであろう。ルナンが言うように、このような思考を絵画に表わすのは非常に困難であろうが(338)、ただここで、註釈と絵画に共通している点として、モローが細部を描き出すことを楽しんでいることが挙げられる。その結果、註釈 においては、構図に移されるべきバランスが崩れて、女たち、町、山の描写の分量が同じくらいになってしまい、絵画においては、もはや遠近法が整理されたものとしては通用しなくなってしまう。 |

336. id., 1976, pp.156-157. 337. id., pp.155-156. 338. Renan, ibid., 1899, no.22, p.494. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 註釈においても、女たちの描写は、それが無意識の、統制されないものであることが述べられているにもかかわらず、あるいはそれ故にこそ、彼女たちの姿が殆んど崇高なものとして印象づけられる。彼女たちもまた、未知なるもの、神秘を求めているのであり、その点で<詩人>たちと同じなのである。この点は『庭園のサロメ』のための註釈の延長線上にある。さらに、少なからずボードレールの『地獄に堕ちた女たち』を思い出させる - 「おお処女よ、おお悪霊よ、おお怪物よ、おお殉教者よ/現実など見下げる偉大な精神/無限を求める者たち、敬虔にしてサテュロス/時に叫びに充ち、時に嘆きに充つる、/汝ら、汝らの地獄にまで我が魂は追う/憐れな姉妹たち、汝らを憐れむほどに、私は汝らを愛する/汝らの陰鬱な苦しみ、汝らのいやし得ぬ渇きの故に/そして汝らの偉大な心に充ちる愛の甕の故に!」(339) | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 画面の下三分の一を、遠近法を廃してそれぞれ自分のキマイラと共にいる女たちが埋めている。『アレクサンドロス』(図96→こちら)同様、両端の大きな木と、中景後景との関係は全く不明瞭であり、左の木はどこから生えているのかもわからない。両端に近くにあるように見える木が大きく描かれ、その間にはさまれて中景後景がはっきり描かれているので、実際には二メートル四方あるこの画面が、図版で見る限りあまり拡がりを示さない。線描だけの状態に留まっているためである。ホルテンが言うように、この構図はボスを思い出させるが(340)、モローが手本としたのは、彼がヴェネツィアで模写したカルパッチオの『一万人の殉教』(図203)であろう(MGMd.1033,

また 4191, 4341, 4342, 4366, 4426)。ここでも前景を多くの人物が埋め、大きな木が立っている。前景と中後景との間は急激に飛躍している。背景は現実には考えられない山が描かれており、モローの画面で山が突如開けて向こうに町が現われているのと同様に、ここでも山が巨大なアーチをなして向こう側が見えている。モローの山の頂上には小さく救済の十字架が見えているが、カルパッチオの山は現実の山ではなく、天国に通じている。この他にモローの構図と類似を示すものとして、ブリューゲルの銅版画『悔い改めたマグダレーナのいるアルプスの風景』(図204)を挙げることができる。これはより現実的な風景であるが、モローの山の中の町が見えるのと、ほぼ同じ位置に、川を前にした町がある。山上には小さく十字架が立っており、天から天使に囲まれたキリストが現われる。 山が突然開いて町が現われるというのは(図206)、ノヴァーリスらドイツ・ロマン派の鉱山のイマージュを思い出させる。ここにはホーフシュテッターが言うように、何かメルヘン的な発想が感じられ(341)、とてもモローの語るような現実の町とは思えない。つじつまを合わせるとすれば、画面全体の空間こそ実は山の中にある夢の国なのであって、町が属している空間は山の外にある、現実の空間なのである、とでも考えることもできよう。この町の構成は、ニュールンベルクの地誌図その他から合成されたものであることが指摘されている(342)。 前景をホーフシュテッターは、アングルが描いたような黄金時代の描写と比較しているが(343)、実際ここには悪としての女性という観念が呼び起こすような、暗さ、重苦しさは感じられない。これにはまだ色彩が殆んど関与していない、ということによるところが大きい。ここでのモローのデッサンは、決して流暢なものではないが、色彩のことを全く考えずに、明るい地の上に女たち、キマイラ、装飾等を線以外の何ものでもないアラベスクとして、楽し気に描いていることが感じられる。それが前景を埋め尽くして平面化し、どこまでも続いていくかのような印象を与える。モローには珍しく、画面の底で、人物のからだを途中で切るというモティーフを採用している。勿論モローが賦彩のことを全く念頭に置いていなかったのではなく、この画面にも薄く山や木、地面などが色をつけられているが、モローはこの画面とは別に、色彩の調子を試みるための油彩下絵を数点残している。図205 では人物の配置も最終作と一致し、細部まで構図が定まった段階のものである。人物や装飾の細部は描き込まれず、全体が褐色の調子で統一されている。ここにさらに、モローの晩年作に共通する、輝くような宝石の色彩が与えられたのであろうが、全体にはやはり晩年作に多い褐色のトーンを基調にした、細部を厚塗りで処理した、夕暮れのような仄暗い画面になったものと思われる。このようにして全体の色調が定まった後、モローは最終的な画面にまず線で輪郭を与え、次いで賦彩にとりかかったのであろう。しかし賦彩を施していく内にモローは、色をつけることによって線がそれ自身で持つ生命が窒息させられてしまうことに気づき、画面を現在の状態に留めたのであると考えられる。いずれにせよここで、『入墨のサロメ』(図95→こちら)に既に明瞭に現われていた、線の領域と色彩の領域の乖離が、一層深く進行していることを認めることができる。 |

339.Holten, ibid., 1965, p.79. 340. id.  図203 カルパッチオ《一万人の殉教》 1515  図204 ペーテル・ブリューゲル(父)《悔い改めたマグダレーナのいるアルプ ス風景》 341. Hofstätter, ibid., p.125. 342. Mathieu, ibid., 1976, p.156, Hahlbrock, ibid., p.184 図57 の解説. 343. Hofstätter, id.  図205 《キマイラたち》 MGM.188 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 画面を満たしている女とキマイラたちについては、細かく観察することは控えよう。画面の左には一角獣もいればパーシパエーの牡牛もいる。画面中央右寄りでは、裸身の娘が下半身が長く延びる蛇をなすキマイラを抱きしめている。右側には、先に見た蜻蛉のキマイラに乗る娘がいる。町の右上には宙に舞い上がっている連中もいる。町の左下の部分では(図206)、ハルピュイアや、『娘たちと花々』(図193)と同じ羽をつけた小さなキマイラもいる。注意しなければならないのは、キマイラが人間の上半身をしている場合、それが女のものだということである。ユングのアニマ=アニムスの教義を思い出さずとも、それは男のものである方が似つかわしいように思われる。理由としては、キマイラが女の心の内にある性質を表わしているのだからということになるが、もう一歩進んで、それは女という存在の自足性を示しているものと考えることができる。女たちには自分の夢だけで充分なのであって、男など必要ではない。それに関わって身を滅ぼすのは、近寄ってくる男の方が悪いのである。さらに男たちもまた、『ヘレネー』(図167→こちら)の屍たちに見 られるように、それで充分満足しているのだ。ここにはモローが男である、ということが関係している。自らは男であるが故に、画面に描かれるのは女だけでよい。それ故にまた、『庭園のサロメ』(図119→こちら)と同じように、モローは女たちを無邪気で自足したものとして、その夢の中に住まわせておき、それを慈しみ、保護する。彼には67年の『キマイラ』(図36)で、首にしがみついている美しい娘が地面に落ちて粉々になってしまうとは信じられなかったのであろう。それはサッフォーだけで充分である。また詩人の顔をしたキマイラがそのようなことをするのも許せなかった。詩人がなすべきことは美を讃えることであって、それに触れ、破壊することではない。死が必要なら、自らが死ねばよい-些か筆の勢いに乗り過ぎたが、世紀後半の<宿命の女>の表象の背後には、女性というものを美しいままに保護しておきたい、という願望があるものと考えられる。これはもとより、男の発想であって、自分は女ではないという前提から出発している。男と女というものが、観念としてはっきり分離されてしまったのである。勿論他方では、その肉体的、物質的な相のみを強調する性の把握が、切り離すことのできない表裏一体をなしている。このことはまた、男性の内に女性的なものが少なからず存在することと矛盾しない。モローと面識のあった人々も、一度ならず彼の神経質で女性的な側面について言及している(344)。女性を観念として保存しようなどというのは、直接女性に触れることをよくしないからであった、より男性的なる男性なら、先に行動するであろう。デュルーという愛人がいながら、結婚しようとしなかった理由の一つもこのような点にあるかも知れない。デュルーという愛人がいたということは、そして<デュルー・コレクション>が暗示しているように、おそらく彼女を深く愛していたであろうことは、マテューが言うように、決して彼の女性嫌悪、さらには潜在的な同性愛とさえ、矛盾しない(345)。むしろ矛盾こそが、彼の人格、そして芸術の基底をなしていると言うべきであろう。 |

図206 図202 の部分 344. Holten, ibid., 1965, pp.186-187. 345. Mathieu, ibid., 1976, pp.161-162. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| v. キマイラ、チェチーリア、小天使たち 『蜻蛉』(図194)に見られるように、モローは『キマイラたち』の中の個々のキマイラについて、多くの習作を残している。『蜻蛉』や『娘たちと花々』(図193)のように、独立の画面になったものもある。モローの怪物の作り方は、ホルテンが指摘している、ルドンにおけるように<歪形>によるのではなく、単に現実的な細部を<付加>し合わせただけで、スフィンクスやヒュドラの習作以来、写実的にモデルを研究した細部を足し合わせて得られる(346)。それでもモローは怪物の創造を楽しんでいるようで、ここではモデルから得られた細部にさほどこだわらず、自由に描いている。図208 は亀のからだに女の首を継ぎ足して、海の産物であろう装身具をつけている。このキマイラはほぼ中央の正面を向いた女の右側に小さく描かれている。図209 は王冠をつけ、乳房のあるハルピュイアで、足は蹄になっている。最終画面には同じものは見られないようだが、類似するハルピュイアは何羽かいる。 ところで中央左寄りに立っている女(図207)について、ホルテンは彼女の背後にいるのが怪物ではなく、彼女は周囲に無意識に、天使の歌を聞き入っているのであって、ここにモローは単なる女性に対する悲観だけではない、積極的な救済の可能性を暗示しているのだと述べている(347)。周囲に無関心なのはこの娘に限らず皆同じなのはおくとしても、確かに翼のある点を除けば全身人間の姿をして、光輪までつけているこの<天使>は、娘の首の左側に舞う裾の間に、鈎爪のある足を覗かせているのだ!(補図202) |

図207 図202 の部分 346. Holten, ibid., 1965, p.132.  図208 《『キマイラたち』のための習作》 MGMd.3181  図209 《『キマイラたち』のための習作》 MGMd.3164 347. id., 82.  補図202 図202の細部 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| しかし、既に述べたようにこれらの女たちもまた<詩人>であって、彼女たちもやはり未知からの、神秘からの呼び掛けを皆聞いているのである。神も悪魔も聖なるものである点では同じなのだ。事実モローは、ここに見られる<天使>と娘の組み合わせは、以前描いた天使と詩人、殉教者のそれを繰り返している。『ヘシオドスとムーサ』の構図の中で、イタリア滞在中に描かれた二点の素描(図142→こちら)以後には、ムーサがヘシオドスの背後にまわることは既に触れたが(→こちら)、その内67年頃の水彩(PLM.102→こちら)では、ヘシオドスの背後で、彼のからだに対して斜線をなして、空中からムーサが竪琴を爪弾きながら語りかけている。そして内容上『ヘシオドスとムーサ』と全く同じ

- 実際双方に『声』と題された作品がある(ヘシオドスとムーサ:PLM.103, MGM.286、聖セバスティアヌスあるいは声:MGM.inv.15500/デュルー・コレクション=PLM'98.195)

- 『聖セバスティアヌス』の一連の構図でも(図210、また→こちら)、天使が聖セバスティアヌスに同様の体勢で語りかけている。この組み合わせは、先に見たシャセリオーの『デスデモーナ』(図155→こちら)から得られたモティーフの変奏とも見なすことができるが、直接には同じシャセリオーのサン・ロック教会の『エティオピアの女王の宦官を洗礼する聖ピリポ』の中のピリポと天使の組み合わせ(図211)によるものであろう。そこでも天使は、『セバスティアヌス』の天使同様、両腕を前にまわしている。この天使と詩人の組み合わせは、晩年に制作された一連の詩人像に殆んど常に現われる。しかもその際、天使ないし精霊の姿が、小型化する、言い換えれば<キマイラ>化する傾向にあることを認めることができる。 |

図210 《聖セバスティアヌス》 MGM.245  図211 シャセリオー《エティオピアの女王の宦官を洗令する聖ピリポ》(部分) 1853、S.227A |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| このような晩年の詩人像の一つのタイプの典型をなすのが、聖チェチーリアの主題である。この主題を扱った作品の一つ(図212)について、それがアングルの『オイディプスとスフィンクス』と密接な関係にあり、モロー自身のオイディプスの物語の構想の出発点を形作っている、とホルテンが述べていることは先に述べた(→こちら)。この説の当否は別にして、この作品の基本的な構図は、既に見たように、比較的早い時期に遡るものであると思われる。ホルテンはこの構図から聖チェチーリアの主題が展開する端緒をなすものとして、一点の素描を挙げている(348)(図213)。精巧な仕上げを示すこの素描は、オルガンをひいているチェチーリアに、空中から天使が語りかけている場面を描いている。チェチーリアの位置と姿勢は、先の油彩とほぼ一致する。他方天使の体勢は、セバスティアヌスの系列の構図と一致する。先の『ヘシオドスとムーサ』は67年頃とされ、『セバスティアヌス』は76年のサロンに『サロメ』(図62→こちら)などと一緒に出品された作品(PLM.165)を中心に描かれた構図である。またこの女性像は、ホルテンの言うように非常にラファエロ前派的であり(349)、それもロセッティを中心とする第二期のそれを思わせる。この素描の制作年代を決めることはできないが(349b)、以上の点から考えて、先の油彩が最初に着手された時点からはかなり下るものであろう。そして先の油彩の元来の主題がチェチーリアであったのかそうではなかったのかは別にして、モローがチェチーリアの主題にとりわけ関心を持ったのは、その晩年においてである。 |  図212 《聖チェチーリア》 MGM. hors cat. 348. id., p.26.  図213 《聖チェチーリア》 MGM. hors cat. 349. id. 349b. またこの素描は、ヴァン・エイクのゲントの祭壇画のオルガンをひく天使に似ているので、1885年頃のオランダ旅行以後のものになる可能性がある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| チェチーリアの主題を扱った完成作は四点あり、いずれもはっきりした制作年代はわからないが、皆晩年に属するものと見なされている。規模の比較的大きいのは二点の油彩で、内一点は95年頃の制作とされている(図214)。ここでのチェチーリアのポーズ、舞台設定はモローが以前描いた『デスデモーナ』(PLM.150)とほぼ同じで、この風景に開いた太い円柱のあるテラスに、やや高くなったところにある椅子に坐る人物という設定は、78年の万国博覧会に出品された『ダヴィデ』(図326→こちら)にも用いられている。『ダヴィデ』も詩人とその足もとに坐る天使を描いている。なおこの舞台装置は、『勝利後のペトラルカ』(MGM.97)では画面両側ほぼ左右相称に柱が配されており、そのもとはヴァン・エイクの『ロランの聖母子』、あるいはそれを模したロヒール・ヴァン・デル・ヴェイデンの作品のようなものから得られたのではないかと思われる。さて『チェチーリア』と『デスデモーナ』の違いは(どちらもかなり重苦しいでき上がりだが)、チェチーリアの頭上に、楽器を奏でる天使が三体飛んでいるということである。先の素描でも、チェチーリアに比して天使のサイズはかなり小さくなっていたが、ここでも同じことが言える。また中央の天使の顔立ちは、素描の天使のそれと同じ描き方がされている。なお、素描ではチェチーリアは、ルーベンスの作品(ベルリン国立博物館蔵)同様鍵盤をひいていたが(ルーベンスではクラヴサン)、ここでは脇にハープを置いているもののそれを取り上げず、天使たちが竪琴やヴァイオリンのようなものを演奏している。これは、チェチーリアは音楽の守護聖人であるが、その持つ楽器は一定せず、またチェチーリアは演奏せずに天使たちがそうすることもあった、という伝統的な図像によるものと思われる(350)。この作品を購入した蒐集家の求めに応じて、モローは書いている(351)、 |  図214 《聖チェチーリアと音楽の天使たち》 1895年頃、PLM.413 350. Réau, ibid., Ⅰ.A-F, pp.280-283. 351. Mathieu, ibid., 1976, p.361. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 「あなたは、私があなたに委ねた絵について、少し語ってほしいと言われました。ここにお答えします:夕の黄昏に、聖女はケルビムたちの天なる声を聞く、彼女の夢想は生ける、目に見えるものとなる。時間は憂いを帯び、若い娘の顔の上に拡がっている優しい悲しみの表情は、彼女が自分の来たるべき、栄光に満ちそして悲劇的な運命を予感しているのを、表わしているかのようだ。それは神秘の声、天の眺めの時間なのである。この構図は、『ダヴィデ』のそれと殆んど対をなしている。配置も、霊感も殆んど同じである。高殿での夢想、向こうには人気のない壮大な地平、山々あるいは海。若い娘の微笑むような夢想と老人の厳しい夢想、その対照は時、場所そして聖なる運命が似ていることによって和らげられる。彼方なるものがこの二人の人物に等しくとりついている。 聖女の足もとに百合を活けた花瓶がある。単純な装飾、古人によってしばしば用いられた純潔の象徴、軽く示すのみ、線の調和に必要な附属品だが、こだわらなくてもよい。地平には四羽の白鳥が高く舞い上がる、無垢の白い斑点、まもなく天の深みの内に消えるだろう。これが画家の意図をとても敷衍させたものです。それは非常に抑制されている必要があり、強調しすぎないことによってのみ、多少の雄弁さを得ることができる。この小品の印象は、もし印象というものがあるものなら、総じて色調の選択、色価、主要な線のアラベスクの内にあるのであって、それが構図に殆んど宗教的な性格を与えるのだ。今や絵を見る者こそが、この小さな絵の中で何が気に入るかを見出すのである。解説は何であれ何ものでもないだろう。今や説明の助けを借りることなく、画家が見る者の心の内に何らかの印象を呼びさますかどうか、知ることが残されている。それこそが大切な点なのだ」。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| この作品は絵画としてはかなり硬直したものであるが、チェチーリアの衣裳などには、モロー晩年の完成作の特徴である、厚塗りによる細部のマティエールの効果の追求が見出される。それが特に明瞭なのは、天使たちで、これは彼らのサイズが小さいこととも関係している。同様のことは「芸術家のアトリエを出た最後の作品であろう」(352)とされるもう一点の油彩画(図215)ではさらに強調されている。ここでは天使の数は五体に増え、チェチーリアの姿は塔状をなす群像の中に埋もれようとしている。円光も単なる指示のための記号ではなく、造形的な役割りを担っている。このような細部の分割とそこに象嵌されたマティエールが、重々しいという以上に荘厳な、「殆んど宗教的な性格を与える」。 松方コレクションの水彩は(図216)、チェチーリアを扱った完成作の内では最も早いものとされている。灰色と褐色を主にした前景に対して、背景の青と黄が印象的なこの作品では、天使ではなく聖女の周囲に何体かのサテュロスが描かれており、彼女の奏でる竪琴の音に聞き入っている。このような場面はチェチーリアに関する伝承には現われず、マテューが言うように、モローが同じ頃描いた『サテュロスたち』(PLM.396)あるいは『詩人とサテュロス』(PLM.414)と題する構図と全く同じ主題である(353)。ここに描かれているのがチェチーリアかどうかはともかくとして、今までの天使たちと同様、ここでもサテュロスたちのサイズが詩人に比して小さいことに注意しよう。モローにおける<証人>のモティーフが、<キマイラ>の主題において多分に心理的なニュアンスが強くなっていたが、ここでもサテュロスは詩人の心のある部分を表わしているような暗示が働いている。それは彼らが小さくなったこととともに、彼らが詩人の近くに集まってきていて、もはや単なる<証人>とは言えないことによる。 |

352. id., p.364. 図215 《聖チェチーリア》 1897年頃、PLM.428  図216 《聖チェチーリア》 1885-90年頃、PLM.384 353. 『モローと象徴主義の画家たち』、ibid., p.132. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| このような心理的なニュアンスは、モロー美術館にある水彩(図217)では一層明瞭に現われている。チェチーリアは天を仰いでおり、全身完全な側面観で捉えられている。天使たちはさらに小さくなって、チェチーリアの心の中に羽搏きを響かせているかのようである。天使の縮小化とキマイラのモティーフの関連は、『試煉』という主題のための素描(図218)にはっきり現われている。ここにもプロフィールで捉えられた、天を仰いで立つ詩人の姿が描かれており、彼は竪琴を背にまわし、頭部を光輪が囲んでいる。彼(と書くが男女の性別ははっきりしない)はからだの前に組んだ手を下ろしている。その手の向こう側で、頭部は冠をつけた人間で、翼があり、下半身が大きな蛇の<キマイラ>がからだによじ登っている。肩の向こうにも一体、背後にもう一体いる。この主題には水彩の完成作があるが、その作品についてルナンは、「宙を舞う奇妙な小さな生きもの

- この点に注目しよう - が彼を取り囲み、彼につきまとっている」と記している(354)。天使であれキマイラであれ、これらの存在は詩の霊感の状態を表わすものであろう。天使はより天的な、霊感に恵まれた状態、キマイラは『試煉』の標題が示すように、心が地上的なものに捕らわれている状態である*。 『聖なる詩』(図219)と題された水彩は、やはりプロフィールで捉えられた詩人の立ち姿を描いているが、ここに現われているのは松方コレクションの『チェチーリア』と同じくサテュロスたちである。サテュロスたちのサイズは一層小さくなり、詩人の衣に這い上がっているものもいる。先の二点と違って詩人は天を仰いでおらず、代わりに手を拝むように高く上げている。この変化に応じるかのように、肉付けは単純化された丸彫り的なものになり、作品のニュアンスも微妙にずれている。即ち詩人の形態の自足した性格が、天の救いを求める人間から、地上の存在を導くムーサへと変化している。 |

図217 《聖チェチーリア》 MGM.  図218 《試煉》 MGMd.71 354. Renan, ibid., 1900, no.22, p.429 (PLM.386). * 追補:→こちら(「毎瞬生滅する讃仰天使の群れ/針の先で何体の天使が踊れるか」の頁)でも触れました。  図219 《聖なる詩》 1896、MGM.516 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| vi. 諸天球を瞑視する大いなるパン、目の氾濫 『諸天球を瞑視する大いなるパン』(図220)は1897年の年記のある作品で、かなり大きな画面に墨によるデッサンを加えただけで終わっているが、モロー最晩年の神秘主義的なヴィジョンと、様式及び対象把握の |

図220 《諸天球を瞑視する大いなるパン》 1897、 MGM.44 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 画面を大きく相重なる諸天球(黄道十二宮らしきものが帯の一つに見える)が占め、画面上部にキリスト、左右を天使たちが埋めている。右側には雲に覆われた球体(地球かも知れない)に乗ったパンが天界の光景に圧倒されたかのように額を伏せている。この絵には奇妙な点が多く、モローの解説が無いのではっきりわからないのだが、例えば右端の天使にはエフェソスのディアーナのように幾つも乳房がある。このような図像は、モロー晩年の、単なる神秘主義と言うよりは、 パンは言うまでもなく、サテュロスやケンタウロスなどと同じ大地の神性で、「パン」というギリシャ語が「全て」という意味を持っているところから、全自然の象徴と考えられるようになった。またプルタルコスの伝える「大いなるパンは死んだ」という声は、キリスト教が承認されてから、異教世界の没落を意味すると考えられるようになった。ここでのパンもまた、地上的な自然を表わし、それが何らかの終末論敵状況のもと、天界にまで引き上げられたところを描いたものであろう。これはパンの昇天を描いているわけだが、今までモローの絵画的想像力に上昇のヴィジョンが劣勢であると述べてきたこととは、矛盾しない。この画面も絵画としては、何ら上昇を描いているものではなく、むしろ今までと同様に、天上の世界の出現のありさまが表わされている。さてここで重要なのは、今まで見てきたサテュロスたち自然界の、聖なるできごとの<証人>の代表であるパンが、そのようなできごとの中央にあって、それと一体になっているということである。これは地上的なるものが天上に引き上げられたという以上に - モローの絵画的想像力における上昇のヴィジョンの劣性、及びその大地的性格という論理に従って - 、地上的なる自然の中に天上的なるものが入り込み、これを活性化するということを意味する。そうした事態をはっきり表わしているのが、雲に生えた腕と目である。 <証人>たちの存在を示すものはとりわけその視線であったが、彼らの存在が重要なものになるにつれ、そしてその場合彼らがしばしば目を伏せているので、彼らを取り囲む風景全体が、モローの色彩とマティエールによって、そこで演ぜられているできごとに参与するかのように昂揚した性格を示すことは、『オルフェウス』(図123→こちら)、『ガラテア』(図144→こちら)、『死せる詩人を運ぶケンタウロス』(図189)その他モローの多くの作品、特に晩年のものに見られるところである。自然全体が<証人>となるのだが、それが色彩の想像力によってではなく、線の領域の想像力によって把握される時、目、あるいは少なくとも円の形をとる。円の形というのは具体的には光輪であって、モローが早い時期から異教の人物にもこれを与え - 異教の主題の例で最も早いものは、後補である可能性が強い『求婚者たち』のアテーナーを除けば、『オルフェウス』水彩(図132→こちら)、69年のサロン出品の『エウロパ』(図297→こちら)のユピテルなど、キリスト教の主題のものでは、56年の『ピエタ』(図175)、62年のドカズヴィルの教会装飾(図157→こちら、図176)以後常に現われる - 、描かれる場面と人物の聖なる性格を強調し、さらに晩年の『神秘の花』(図171→こちら)や『チェチーリア』になると、画面に現われる光輪の数が増殖して、その円形を繰り返すリズムそのものによって、画面全体の空間に通常のそれでないような性格を与えようとしていた。しかし単なる円形から、具体的な目の姿をとっている場合もあり、その一例がこの作品である。画面下部を占める雲には、大きな目がバラバラに数ケ所描かれており、さらに腕も何本か伸びている。もとよりこの目や腕は雲の中に隠れている何かのものなどではなく、雲そのもののものである。これは雲が生きていること、と言うより目や腕を持つに至るほどの命を吹き込まれていることを意味する。現実には雲には目や腕などないのだから、そのような事態をひき起こす力とは、超現実的な力、聖なるものである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同様の例には、『キマイラ』を扱った素描の一つがある(図221)。ここにも晩年の鉛筆素描の特徴をなす、 画面左下に、雲から顔を覗かせる二つの天体があり、それらに文字通り目や鼻が与えられている。右のものの上には大きな星が一つあり、左のものはより小さな星いくつかに囲まれている。ホルテンは考え得る解釈として、目は神、善の原理を表わし、月は悪の原理を表わしており、キマイラが女性を運び去ることの、二元的背景を意味しているのではないかと述べている(355)。この当否を問う力は無い。ただ絵を見た印象として、このキマイラと女性が非常に安定した姿勢をとっていて、とても墜落するようには見えないことのみ述べておこう。 このようなあるべからざるところにある目、という図像はモローのみのものではなく、ルドンの浮遊する目と関連してホルテンが挙げた例については既に触れたが、ホルテンは他にグランヴィルや、18世紀の建築家ルドゥーの名を挙げている(356)。ヴィースバーデンにあるボスの『聴く森と見る野原』という素描には、地面にいくつもの目がついており、一方奥の森には巨大な耳が二つ立っている。モローは何らかの寓意的な図像、大衆芸術の領域の図像を知っていたのであろう。『諸天球を瞑視する大いなるパン』に顕著な図式化は、そうしたものとよく一致するはずである。モロー以後になれば、ルドンはもとより、クリムトの肖像画のいくつかや、エルンストの『沈黙の目』、『慈善週間』の中の一葉などに、あるべからざるところにある目のイマージュが用いられている。 |

図221 《女を運ぶキマイラ》 MGMd.160 355. Holten, ibid., 1965, p.163. 356. id., p.162, 167 註8. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| →[9]へ続く | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 美術の話 > ギュスターヴ・モロー研究序説 [8] |