| [3] < [2] < 『ギュスターヴ・モロー研究序説』(1985) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3.スフィンクスの物語 i. 以前 『オイディプスとスフィンクス』(図1→こちら:当該作品の頁)のための最も早い構想を示すものとして、1860年の年記がある鉛筆素描(図23)が残っている。ここではオイディプスは、身を縮めるようにし、目を伏せて左端に寄せられており、画面中央で目を見開いて今にも飛びかからんとするスフィンクスが圧倒的な優位を示しており、その点『詩人とセイレーン』(図22→こちら:当該作品の頁)により近い。舞台は岩山からなり、スフィンクスの頭部の左上遠方には、アングルの構図にも見えた、街らしきものがある。オイディプスの脚の右側の曲線は、岩のようにも、屍の左肩のようにも見える。この素描を支配しているのは、スフィンクスの身体やオイディプスの輪郭にはっきり現われているように、曲線の意識であり、完成作の角ばった、直線性と著しい対照をなしている。手の動きの自律性により忠実な曲線に対して、直線は観念的であると言うこともできるだろう。モローはこの構図を殆んどそのままにして、水彩を施した習作(図24)も制作しているが、そこでは構図の上に、単に色を配したに留まっている。この構図が、あまりに曲線の動きの自立性の上に成立したものであったために、色彩を必要としなかったのである。モローにおいてこのように、線と色彩がそれぞれ自立した領域を有しており、しばしば調和に至らずに終わることは、この後も観察する機会があるだろう。ところで腕を首筋に持っていって、身をすくめるようにしているオイディプスのポーズは、オルヴィエト大聖堂正面の、ロレンツォ・マイターニの『エヴァの創造』(図25)中の眠るアダムのポーズに拠るのではないかと思われる。モローはオルヴィエトの『天地創造』連作浮彫りの何点かを模写している(84)。 |

図23 《オイディプスとスフィンクス》 1860、MGMd.1673  図24 《オイディプスとスフィンクス》 MGM.569  図25 ロレンツォ・マイターニ《エヴァの創造》 84. MGMd.4539, 4436(→こちら:当該素描の頁), 4444, 4445. ただしこの中には『エヴァの創造』は見当たらない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 他にも完成作とは異なる構図を示す素描がある(図26)。ここではオイディプスは、帽子や槍を地面に置き、岩棚の上にいるスフィンクスが投げかけた謎を、岩に腰を下ろして考え込んでいる。これはアングル以上に、古代の作例にしばしば見られる構図に近い。ただ古代の作例にも、モローの完成作及び他の多くの作品にも見られないのは、オイディプスとスフィンクスが画面と平行に配されるのではなく、画面の奥行き方向に配されていることである。完成作にそのまま取り入れられる、対角線をなす岩山も相まって、この素描の空間構成は非常に自然なものになっており、モニュマンタルであるとさえ言うことができるだろう。ただそれでは画面がそれだけで自足してしまい、観念を暗示しない、ということでこの構図は採用されなかったのであろう。右の前景には、完成作に現われる死骸の足も見えるなど、最終的な構図の決定にかなり近づいているものと思われる。ただし逆に、この構図が最終的な構図が決定した後に(さらにはサロン出品作が完成した後に)、制作された可能性もある。この構図の完結性は、そのことを暗示しているようにも思われる。ラランは、「一気に描かれた粗描きが、しばしば中間の段階よりも決定作に近い」と述べる(85)。いずれにしても決定的な結論は出ない。 |  図26 《オイディプスとスフィンクス》 MGMd.2413 85. Laran, Deshaires, ibid., p.51. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 図27 は1861年の年記のある、<最初の考え première idée>と書き込まれた、鉛筆に淡彩を施した素描である。構図は全体に、ほぼ完成作と一致している。違いは、オイディプスの立っている峠の道がより曲線的であること、背景の谷が完成作ほどV字型に開いていないこと、アングルの思い出を示して槍が二本であること、屍や柱のような細部が描き込まれていないことなどで、主要な構図はここで全て決まっている。淡彩の明暗の対比のはっきりしているこの素描の方が、完成作より生きいきしていると言って良いくらいである。 |  図27 《オイディプスとスフィンクス》 MGM.517 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1861年という年記が正しいとすれば、64年の発表まで三年間、モローはモデルを使って、ポーズをあれこれ研究したり、細部をより精密なものにしようとしたりすることになる。この懐胎期間の長さ、準備の周到さがしばしば完成作から生気を奪ったり、結局構想を完成できずに終わらせたりする。1862年10月18日付けのフロマンタンへの手紙(86)の中でモローは、自分は「二週間来、このオイディプスに勤勉に取り組んでいます。このような仕事を前にして私は、自分を信頼する以上に疑ってしまうこと多い、と言わねばなりません。前に進むこともできないのです」と告げている。他方、以前フロマンタンはモローにあてて、「一枚の絵を始めるにあたって、私が唯一あなたのために恐れるのは、しかるべき時における制作の遅さあるいは不確かさが、あなたの気持ちを冷やしてしまいはしないかということです。そしてあなたにあっては、熱気と燃える火こそが、傑作を作ることを可能にしてくれるでしょう」と述べている(87)。つまるところこれは、ミケランジェロ以来の、理想と実現の不一致の問題が、一九世紀のアカデミーの規範によって、一層尖鋭にされたことの現われの一つなのである。先に引いたのと同じ手紙の中でモローは、「焦がれる渇望を実現から分かつ莫大な距たり」(88)について語り、同じ問題に悩むフロマンタンに「もし私たちがもう少し呑気に、私たちの夢見る完成に悩まされないでいられるならば、私たちはそこに達さんとするための力をもっと持っていられるでしょう」(89)などと、互いに力づけ合っている。モローのある友人は、「君とつきあう芸術家は皆、君から最も高き芸術への欲望を得てくる、それはたやすくは充たしえないので、彼らをとても不幸にするのだ」と語る(90)。イタリアから帰ったドガは、モローが「芸術家という仕事をとても難しくしてしまった」と嘆いたという(91)。ドガもまた完成-未完成の問題に憑かれた画家であったことは、ヴァレリーの伝えるごとくである。 |

86. B.Right, P.Moisy, Gustave Moreau et Eugène Fromentin. Document inédits, La Rochelle, 1972, p.138. 87. 1857年1月3日付けの手紙。id., p.92. 88. id.,p.137. 89. 1856年4月の手紙。id.,p.68. 90. id.,p.39 註68. 91. Mathieu, ibid., 1976, p.75. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ここでは数多くの部分習作の内から、スフィンクスの頭部を扱った鉛筆素描の一点のみを取り上げよう(図28)。この部分のためにもモローは多くの習作を捧げており、様々な段階を示しているのだが、ここに掲げた素描は、キャプランがレオナルドの影響を指摘する(92)、明暗の使用が神秘的な表情を作り出している。プロフィールを描くのに輪郭が用いられているものの、モローはこのような明暗を主体とした素描を、線主体の素描、時に全く肥痩のない線のアラベスクを活かしたものと共に残している(93)。ところでこの神秘的なプロフィールは、ルドンの版画に何度か現われるそれ(図29)を思い出させる。モローはある構図を練るに際して、そこに登場する人物のアップを描いた素描をしばしば制作しており、『ヘロデ王の前で踊るサロメ』(図62→こちら:当該作品の頁)のために、サロメやヘロデの頭部を描いているが、その内のサロメの横顔を描いた素描(図81→そちら:件の素描の頁)について、ホルテンはルドンの『光の横顔』(図82→あちら:件の版画の頁)との類似を指摘している(94)。ただし、ルドンがこれらの素描を見る機会があったとは考えられないともつけ加えている。ルドンはモローとかなり親しい交際をしていたようだが、それはモローが晩年になってからであるらしい(95)。図29

は石版画集『エドガー・ポーに』の内の一点で、この版画集は1882年の出版になる。『光の横顔』は、木炭画や石版画で、81年から86年にかけて制作されている。これらの類似は、それが偶然のものであるにしても、その完成作の内容においては、本質的に対極に位置するモローとルドンが、その私的な領域においては、しばしば接近することを示している。またこれらの素描は、モローが、それが現実的なものではないにしても、完成作においては観念の仮面の下に隠れてしまう、人間的な感情を捉えることができることを示している。こうしたプロフィールの頭部の例としてさらに、シャセリオー晩年の肖像(図30)を加えておこう。 |

図28 《スフィンクスの頭部習作》 MGMd.2520 92. Kaplan, ibid., 1982, p.41. 93. 池上忠治「デッサンにおける線と明暗 - アングルとドラクロワからスーラへ -」、美学、no.82, 1970秋、を参照のこと。 94. Holten, ibid., p.167 註7. 95.Mathieu, ibid., p.237.  図29 ルドン《『エドガー・ポーに』より、憂愁の黒い太陽の前にレノールが現われる》 1882  図30 《シャセリオーの肖像》 1856頃 MGM. カタログ外 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ii. 以後 - レプリカ モローは、『オイディプスとスフィンクス』を1864年のサロンに出品してからも、蒐集家の求めに応じてであろう、同じ構図のレプリカを何点か制作している。レプリカを作る慣習は、ルネサンスにおいて中世の「細密画家たちのアトリエではなじみの、再制作の延長」(96)として登場し、近世の間ずっと拡まっていた。蒐集家もレプリカやコピーを厭わず、古い文献ではオリジナルとの区別はなされていないという(97)。この区別が重要視されるようになったのは新古典主義の時代からだが(98)、就中19世紀末から20世紀にかけて、写真の登場や独創性が基本的価値と見なされたのと相まって、コピーやレプリカの価値が貶められ、他方贋作の隆盛を招くことになる(99)。しかし「唯一なる創造、の世紀を開くと見える」(100)19世紀においても、「繰り返しという現象は過小評価」(101)すべきではない。「神経質なタッチとヴィジョン、その直接性は同じ手段の繰り返しなどには無縁と思われるドーミエ」(102)すら、多くのレプリカを作っている。モローも 『オイディプスとスフィンクス』に限らず、成功した作品のレプリカを少なからず制作している。また、サロンで成功した大作をもとにするのではなく、小品に変更を加えながら繰り返したものもある。これはレプリカというよりはヴァリアントと呼ぶべきか。 |

96. “Copies, répliques, faux : Éditorial”, Revue de l'Art, 1973, p.15 . 97. id., p.21. 98. id., p.23. 99. id., p.29-30. 100. id., p.24. 101. id. 102. id. 及び、K.E.Maison, "Daumier's painted replicas", Gazette des Beaux-Arts, 1961. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ここでは、『オイディプスとスフィンクス』のレプリカの内、かなり後の - 1882年頃とされる(103) - 水彩画を見よう(図31)。レプリカの常として、一旦丁寧に仕上げられた作品よりも、制作は粗くなる。後期の作としてより比重の大きくなった風景、人体の構築、双方ともかなり弛緩している。遠近の区別は殆んどなされず、前景後景同じ絵具の流れで描き下ろされている。オイディプスのまとう赤いマントが、両足の間にではなく、右足の右側に落ちている点に典型的に読み取れるように、以前の構図の持つ不安定な緊張感は消え去っている。その最も重要な帰結は、もはや主人公たちの視線が噛み合っていないことであろう。 槍が二本になっているのは、完成以前の習作のそれに逆戻りしている。『ヒュドラ』の場合にも見たように、モローはレプリカやヴァリアントにおいて、最終的な構図に決定する以前の構想を利用することがしばしばある。スフィンクスの尾は、はっきりと輪をなしている。この作品で唯一進歩したと言えるのは、色彩の輝きであろう。水彩で油彩以上に色彩が鮮やかになるのは当然であるとしても、スフィンクスの下方の遠景の山の宝石のように輝く青 - これは既に前作の谷の奥に、空気遠近法の図解として、垣間見えていた - は、モローの後期晩年に開花する色彩を例示している。 |

103. Mathieu, ibid., 1976, p.340.  図31 《オイディプスとスフィンクス》 1882頃、PLM.285 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| iii. 以後 - 謎を解かれたスフィンクス - <失墜>;キマイラ、サッフォー ホルテンはモローの制作原理として、ルナンが述べた二つの他に、<再製>の原理と<継起>の原理の二つをつけ加えている。<再製の原理 reproducerande principen>(104)とは、以前に用いたモティーフを、別の主題、別のコンテクストの下に再用することで、シャセリオーの『アポロンとダフネー』の影響の展開について観察したことがそれに当たる。<継起の原理 successiva principen>(105)は、ある主題のある場面を描いた時、それに留まらず、その物語の時間的に後の場面、あるいは以前の場面をも取り上げることである。 オイディプスとスフィンクスの物語についてもモローは、同じ構図のレプリカに留まらず、物語の別の場面を幾つか絵画化している。 |

104. Holten, ibid., pp.124-126. ホルテンのこの書は、1960年に公刊された、L'art fantastique de Gustave Moreau, Paris をその一部として完成されたものだが(後者は残念ながら、見ることができなかった)、そこではこ の原理に対して、principe de la 《répétition》 の仏語が当てられたらし い。J.Paladilhe, J.Pierre, Gustave Moerau, Paris, 1971, p.111. 105. Holten, ibid., pp.123-124. 仏語は principe de la 《succession》. 同、"Le développement du personnage de Salomé à travers les dessins de Gustave Moreau", L'Œil, no.79-80, 1961.7-8, p.72. Paladilhe, Pierre, ibid.,p.110. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 物語上64年の作品に続く場面を描いたのが、『謎を解かれたスフィンクス』(図32)である。ゾラに反発と牽引の交錯する複雑な感慨を抱かせた(106)にもかかわらず、この作品はマテューの言うように、「連作中最も弱いもの」(107)であり、「1864年の作品に比しても、様式は殆んど進歩していない」(108)。ただ風景の比重が大きくなり(109)、スフィンクスの翼は、ゾラの言葉を借りれば、これを「なぜか知らないが、画家は青くした」(110)という。この場面は、スフィンクスがオイディプスに謎を解かれて、深淵に飛び降りて自殺するところを描いたものだが、古代におけるスフィンクスの物語の絵画化においては、スフィンクスの自殺を描いたものがあるかどうかは疑問で、むしろ伝承のより古い層に属すると思われる、オイディプスが武器でスフィンクスを殺す場面を、造形化した作例が多く見られるという(111)。そうした作例の反映が、モローがアングルの構図から出発して、そこから解放される過程を示す四点の小素描(図3→こちら:当該素描の頁)の第二、三、四番目のものに見られ、特に第三、四番目のものが、『謎を解かれるスフィンクス』の元型にもなっていることは、既に述べた。 ここでのオイディプスのポーズは、64年の作品における槍にもたれるオイディプスと、60年の素描における片腕を前に回したオイディプスを合わせたようなものだが、75年頃とされる『ナルキッソス』(図33)に既に現われている。<再製の原理>の一例で、双方とも深淵、死を覗き込む人間の姿を表わしている。ところでこのナルキッソスのポーズは、1872年から77年頃に制作されたバーン・ジョーンズの『マーリンとヴィヴィアン』(図34)のヴィヴィアンのそれとよく似ているが、これはおそらく偶然であろう。 この作品においてゾラを魅したのは何よりも、スフィンクスの「太った邪まな女の顔、そして少し片方にねじ曲げられて、大きな叫びを発っさんとする口もと」(112)であった。このスフィンクスのための素描(図35)では、彼女のそうした激しい表情は、非常に写実的な扱いのため、殆んど醜悪なまでにグロテスクなものと化している。ゾラがこの作品に複雑な感情を抱いたのは、単に「めくるめくほどの才能」(113)を持つ画家が、その「芸術理論において、私のものと全く正反対」(114)であったからだけではない。彼はここに、「極にまで押し進められた象徴主義」(115)が、レアリスムと秘かに混合していることを感じとり、それが故にあれほど矛盾した感慨を抱いたのであろう。 |

図32 《謎を解かれたスフィンクス》 1878、PLM.173 106. E.Zola, "Lettres de Paris. L'école française de peinture à l'Exposition de 1878"(Œuvre complètes, Tome 12, Paris, 1969), p. 998. 107. Mathieu. ibid.,1976, p.136. 108. id.,p.134. 109. id. 110. Zola, ibid. 111. Demisch, ibid., pp.98-99.  図33 《ナルキッソス》 1875頃、PLM.146  図34 バーン・ジョーンズ《マーリンとヴィヴィアン》 1872-77 112. Zola, ibid.  図35 《謎を解かれたスフィンクス》 MGMd.2345 113. id., p.97. 114. id. 115. id., p.998. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このスフィンクスに見られるのと同じグロテスクさが、以前の別の主題の構図二つに見られる。『キマイラ』(図36)と『サッフォー』の一点(図42)がそれである。『キマイラ』は上半身は若者、下半身は馬に翼を持つ怪物が、深淵の縁から飛び立とうとしているところを描いている。怪物の首には裸の娘がしがみついている。ここではグロテスクさは、非常に写実的に描かれた人体と馬の描写が、全く反発し合っていることから生じる。特に若者の腹部から馬の下半身に移る部分にかけて、それが著しい。このキマイラは、伝統的な混成の怪獣ではなく、モローが独自に考え出したものである。そのためか、解釈は一定していない。ルナンは「夢の跳躍の象徴」(116)と、マテューは「肉欲の象徴」(117)と、サラーヌ・アレクサンドリアンは「それによって宙を運ばれては、失望に砕け散るに終わるだけの、夢にしがみつく人間の魂の象徴」(118)と、ホーフシュテッターは「感性界にその根を持ちながら、そこから飛び立たんとする詩人」(119)と見、ジャン・ゼルツはキマイラは怪物ではなく女の方なのであり、「高揚した想像力と充されぬ欲望の絵姿」であり、「本質的に悪しき性」を持つと言う(120)。いずれにせよ、ここには想像力の飛翔と墜落の危険とを読みとることができよう。 |  図36 《キマイラ》 1867、PLM.89 116. Renan, ibid., 1899, no.21. p.194. 117. Mathieu, ibid., 1976, p.104. 118. S.Alexandrian, Gustave Moreau's Univers, C.M-Sperry 訳, New York, 1975, p.32. 119. Hofstatter, ibid., p.123. 120. J.Selz, Gustave Moreau, A.Sachs 訳, New York, 1979, p.48.  図37 ローマ時代の石棺 →こちらで取りあげています:[12]/「Ⅳ-5 テティス-エウロペ、パーシパエー、アポロンとムーサたち、他」中  図38 ローマ彫刻;ネレイデスの石棺 →こちらで取りあげています:図37に同じ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1867年の『サッフォー』(図42)は、恋に破れてレウカディアの岬から飛び降りて自殺するサッフォーを描いたものだが、ここでも宙を落ちて行く人体の描写をうまく処理しきれず、グロテスクな外観を呈している。短縮法で見られているかのように、人体は鈍重で、まるっきり落下感が感じられない。頭部は必要以上に緻密に描かれ、四房ほどに分かれた散りじりの髪も異様である。画面の三分の二を、褐色のモノトーンで描かれた平板な岩壁も、こうした印象を強めている。 以上の三つの構図がいずれも、深淵とそこへの墜落を主題としていることは偶然ではない。サッフォーはモローが、特に中期に繰り返し描いた<詩人>であり、『キマイラ』においても、肯定的なものであるにせよ否定的なものであるにせよ、想像力が問題になっている。そしてスフィンクスは、ここではその弱さにおいて捉えられるが故に、『オイディプスとスフィンクス』におけると同様、<詩人>なのである。この三つの構図は皆、詩人とその失墜をその主題にしているのであり、それが恐るべきものであるが故に、美化するに至らず、おそらくは意識されずに、グロテスクな様相を呈してしまったのである。 |

図42 《淵を落ちるサッフォー》 1867、PLM.104 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『謎を解かれたスフィンクス』が連作中最も弱い作品になったのは、モローの関心が、意識していなかったにしても、オイディプスよりもスフィンクスに向かっていたからであろう。『オイディプスとスフィンクス』に対する注釈において、あれほどオイディプスの勝利を謳い上げたにもかかわらず、その勝利を描いた作品は、貧弱なものになってしまった。そして連作の他の作品は全てスフィンクスを中央に据え、オイディプスは隅に追いやられるか、または全く退場してしまうことになる。『キマイラ』も、モロー独自の産物として、その意味は変わってしまうが、晩年に展開を得る。そこでは男であった怪物ではなく、首にしがみついていた女が主導権をとることになるだろう。サッフォーは、中期における詩人の代表の一人である。 モローがサッフォーの主題に、特に力を注いでいたのは60年代後半から70年代初頭にかけてで、その関心は彼女の自殺の場面に集中している。それは三つに分けられる、即ち、サッフォーがレウカディアの岬の上で、続く死を思っている場面、岬から飛び降りて落下しているところ、そして彼女のなきがらが崖の下に打ち寄せられている場面の三つで、これらは全てシャセリオーによって先鞭をつけられている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サッフォーがレウカディアの岬の上で、これから飛び降りることを思っているシャセリオーの作品(図40)は、小品ながら後期を代表する作品の一つで、荒々しい筆致と堂々とした人体把握が、激しく、しかもモニュマンタルな画面を作り出している。それに対して同じ場面を描いたモローの作品の一つ(図39)では、靜謐が支配している。シャセリオーのサッフォーが目を開いて、これから飛び込もうとする海を見下ろしているのに、モローのサッフォーは目を閉じて思いに沈んでいる。シャセリオーのサッフォーが生きており、意志を持っているのに、モローのサッフォーは既に別の世界に属しているかの如しである。シャセリオーの堂々たる量感は、モローでは精巧な装飾性、平面性にとって替わられている。実際この作品は、モローの中期の水彩を代表する、精巧な仕上げを示している。ここでのサッフォーのポーズは、シャセリオーからそのまま移されたものではなく、間にラファエルロの『パルナッソス』中のサッフォー(図41)を置いていると思われる。双方とも身体を斜めにもたせかけ、肘を折った左腕をさらに上方によりかからせ、右腕を体の前に持ってきている。 |  図39 《岩の上のサッフォー》 1872、PLM.137  図40 シャセリオー《レウカディアの岩から飛び降りようとするサッフォー》 1849、S.128  図41 ラファエルロ《パルナッソス》(部分) 1510-11 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 淵を落ちて行くサッフォーを描いたモローの作品の一つに(図42)については、既に見た。そこで観察した問題点は、後期に制作された水彩(図43)では全て整えられ、非常に優雅なおもむきのものになっている。色彩も鮮やかなものになっているが、72年の制作になる水彩(図39)からさほど変化しているわけではない。ただ人物が小さくなり、風景との関係がより統一されたものになり、全体に平面性が強くなったこと、背景の夕陽とその海への反映が、より内に光を含んだものになったことが、筆致がやや粗くなっていることを別にして、読みとることができる。モローの構図の元型となったシャセリオーの作品(図44)は、図40より10年近く以前の作品、いまだあのモニュマンタルな性格は獲ていないが、かなり筆運びの荒々しいロマン派色の濃いものである。シャセリオーのヒロインが示す足の配置は、モローにそのまま受け継がれているし、図42 に見られた散らばる髪も、かなり貧弱になったとはいえ、元はシャセリオーのそれをまねたものであろう。また彼女が身に着けている花の模様のついた衣も、図39 に取り入れらている。シャセリオーの構図には先例があり、グロが同じ場面を描いている(図45) 。この作品は当時よく知られていたのであろう、アングルの『オイディプスとスフィンクス』とともに、ドーミエの『古代史』の中で戯画化されている(補註121)。これらの先例とモローとの大きな違いは、グロにおいてもシャセリオーにおいても、サッフォーはちょうど岬から跳躍したその瞬間を捉えられているのに対し、モローでは、既にかなり落ちたその途中を捉えられており、そのため崖が画面の上から下まで続いているということである。これによってグロのサッフォーにおける激しさが消え、より静かなものとなる。グロもシャセリオーも、そして第一の場面を描いた作品も、場面は夜景であったが、モローではまだ日が残っており、図39 と図40 では夕陽が見える。ここでもシャセリオーのヒロインは目を開けているが、モローではまたしても - グロとともに - 目を閉ざしている。 |  図43 《海に身を投げるサッフォー》 1880頃、PLM.193  図44 シャセリオー《海に身を投げるサッフォー》 1840、S.67  図45 グロ《サッフォー》 1801 補註121 元の勤め先[ 三重県立美術館のサイト ]の「ドーミエ《古代史》一覧」のページから43番《オイディプスとスフィンクス》や49番《サッポーの死》の項もご覧ください(前者の解説もあわせ)。またこちらでも触れました:→「第3室:ドーミエと19世紀の版画(常設展示1996年度【第1期展示】 1996/4/2~6/23)」( < 同上) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 最後の場面を描いたシャセリオーの作品は残念ながら現存しないが、残された素描(図46)から見て、モローの構図(図44b)はここに想を得たものだろうと、サンドスは述べている(121)。連作の他の場面に比して、かなり大きい画面も残されており、モローはこの構図に最も力を注いだようだが、おそらくはサッフォーの亡骸の水平と、断崖の垂直をうまく調和させることができず、必ずしも成功した画面を残していない。他の二場面よりも風景の比重が大きく、モローがここで意図したのは、『オルフェウスの首を抱くトラキアの娘』(図123→こちら:件の作品の頁)同様、詩人の死と自然との交感、そこから伝えられる芸術の永遠性、といった内容であったと思われる。サッフォーの死は大きく描かれた日没と呼応し、今までの場面でも深淵に飛び交っていた鳥が、ここでは大きく前景に出てくる。この鳥はサッフォーの魂とも、天界の使者あるいは証人としての全自然の代表ともとることができよう。色彩がどのようなものかわからないのだが、かなり濃いもののようで、塗りも厚くなっている。風景の役割りの重要性ともあわせ考えて、サッフォーの連作、特に第三の場面が、中期から後期に移る、移行段階をよく表わしていると思われる。最後に第三の場面のための、かなり大画面の習作(図45b)を挙げておこう。上から下へ塗り下ろされる筆触によって描かれる、かすんだ岩の塊まりは、両端に陸地、中央を大きく開け、太陽と海を配するという構図を示唆したクロード・ロラン以上に、同じくクロードに強い影響を受けたターナーを思わせる。そこに白の、殆んど |

図46 シャセリオー《『砂浜に流されたサッフォー』のための習作》  図44b 《サッフォーの死》 1872頃、PLM.139 121. Sandoz, ibid., p.264.  図45b 《サッフォーの死》 MGM.71 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『キマイラ』、『サッフォー』、『謎を解かれたスフィンクス』、と同じ失墜の主題を展開した<再製の原理>は、「色彩の輝きと制作の絶妙さ」(122)を示す水彩画、『サタンを打ち倒す聖ミカエル』(図47)を生み出す。ルーヴルにある同じ主題を扱った伝ラファエルロの構図から出発したと思われるこの作品は、構図上は『謎を解かれたスフィンクス』のヴァリエイションと見なすことができる。しかし重点はここでは、墜落するものよりも、墜落をひき起こす聖なる力の描写に置かれている。こうして<詩人の失墜>の主題は、晩年のモローにおいて最も重要な、聖なるものの顕現の主題につながって行く。 |

122. Mathieu, ibid., 1976, p.171. 図47 《サタンを打ち倒す聖ミカエル》 1882頃、PLM.286 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| iv. 以後 - 旅人オイディプス 『謎を解かれたスフィンクス』が『オイディプスとスフィンクス』に続く場面を描いたものとすれば、それに先立つ場面を描いているのが、『旅人オイディプス(死の前の平等)』(図48)である。まずモローの解説を読もう(123)、 「旅人:生の重さに頭を下げて、彼は高い登り坂をよじ登る、彼は高台に達する、それは自然の祭壇であって、そこには女の頭をした怪物がいて彼を待っている。<謎>はあらゆる者にとって、そこにある。これは最後の試練だ、 勝利するか、さもなくば宿命的なものとなるだろう。屍が四方に横たわっている、この恐ろしくも神秘な力の犠牲者たちである、この力は弱き者には死を与えるが、強い魂はそれに打ち克つことができる。テーベの巨大な岩、暗い海が煙る地平を四方から閉ざし、深淵がこの生と死の祭壇の足下に口を開 けている、この祭壇の前を打ち震える人類が通る」。 この註釈は1897年11月のもので(124)、88年頃とされる絵の制作から10年近くたっているが、『オイディプスとスフィンクス』の場合に比して、語られている内容は絵の雰囲気とかなり一致している。それでも、「生の重さに頭を下げて」という文面をそのまま写したと見えるオイディプスは、とても「強い魂」には見えないし、勝利を得ることができるとは思えない。ここでの両者の関係は『詩人とセイレーン』(図22→こちら:当該作品の頁)と同じで、画家はおそらく無意識の内に、物語のコンテクストを逸脱して、スフィンクスを絶対的な宿命の象徴にしてしまったのである。このスフィンクスはもはや<詩人>ではなく、<女>であることも二義的な意味しか持たない、< 『旅人オイディプス』における頭を垂れたオイディプスのポーズは、シャセリオーの『オリーヴの園のキリスト』(図51)のキリスト、あるいは同じシャセリオーの『スザンナ』の石版ヴァージョン(図52)から得られたものであろう。この作品の油彩完成作は色調も暗く、制作も重苦しいものだが、習作により興味深いものがある。図49 は方眼を引いた上に石墨で描かれた素描だが、面白いのは、方眼が単に敷移しのためのものであるに留まらず、雲母片を並べて形成したような岩壁の描き方と呼応して、画面をキュビスム的と形容したくなるような、面のパターンとして形成している。このような岩壁の描き方は『ヒュドラ』の油彩下絵(図8→こちら:件の下絵の頁)にも、『岩の上のサッフォー』の水彩(図39)にも見られるように、賦彩画でもそのまま用いられる。ここでは太い黒の線と、丁寧な点描による陰影が、平面性を強めている。スフィンクスとオイディプスは、この平面性を邪魔しないように、白抜きで暗示され、画面のアクセントともなっている。図50 では逆に、水彩の流れとにじみが一切を覆っている。スフィンクスとオイディプスはそれぞれ、黄土色と褐色のグアッシュによって辛うじて描かれているが、完成作の図柄を知らなければ見出すことはできないであろう。ここでは人物二人以上に、赤褐色の柱とその上に載る濃い群青の壷、それを浮き出させる白地と右側のやはり白地に薄く水がにじんだような空との呼応などの方が、構図上重要である。こうした白地や薄い青の存在が、この殆んど何が描かれているかわからない水彩を、少なくとも現代の目にとって、造形的に自足した作品として成立させるのである。ここに、モローにおける手と理性の分裂の問題、そのような分裂をひき起こした19世紀の美術史的状況の問題、さらにはこのような解釈を正当とする20世紀の鑑賞眼の問題がある。モローは語る(127)、 |

図48 《旅人オイディプス(死の前の平等)》 1888頃、PLM.358 123. id., p.351. 124. id. 125. PLM.415. 126. Catalogue of the exhibition The Pre-Raphaelites, Tate Gallery, London, 1984, p.307-308, cat . 248.  図49 《旅人オイディプス》 MGMd.2414  図50 《旅人オイディプス》 MGM.583  図51 シャセリオー《オリーヴの園のイエス(油彩大下絵)》 1840頃、S.55  図52 《水浴のスザンナ》 1838-39、S.267 127. Mathieu, ibid.,1976, p.171. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「そして忘れてはならぬ、私はフランス人であり、フランスの良識の名において、幻想の、理想なる夢の、奔放さの方向における、稀有なるものの追求を、この絶壁に面し、泥沼と茨に満ちた道で手ひどい非難の鞭を受けることなしに、己れに許すことはできなかった。私はいつも耳のすぐ傍に、健全で公正な批判の声を聞いた、それは私に、私の試みてきたこと全てを疑わせ、私の想像力は 気違い沙汰と耄碌に接している、と告げるのだ。それ故、ある制作者がその芸術上の試みにおいて、励まされないにしてももし放って置いてもらえたならば、与えることができたであろうことを評価するのは、不可能と言わぬまでもたいへん難しい」。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| v. 以後 - 勝利のスフィンクス 『旅人オイディプス』から物語をさらに遡ったのが、1886年の制作になる、連作中最もよくまとまった構想を示す水彩『勝利のスフィンクス』(図53)である。物語の上では、オイディプスと出会う以前の勝ち誇ったスフィンクスを描いており、オイディプスはまだ画面に登場していない。背景に海が見える岩山を舞台に、高く突き出た岩の周囲に犠牲者の屍が引っ掛かるように散らばり、その頂に赤い茨のようなものを冠にしたスフィンクスが、翼を立てて座し、遠くに視線をやっている。スフィンクスのすぐ背後には、縦長の構図を満たすべく、なじみの装飾的な柱が立っている。構図はそれだけで完結し、もはや物語の文脈を思い出す必要はなく、スフィンクスは周囲に災いを及ぼす<宿命の女>の象徴となっている。ただし注意しなければならないのは、構図が完結しているのは、スフィンクスが完結しているからではない。『旅人オイディプス』におけるスフィンクスは、プロティノス流に言えば、完全であるがゆえに己れを越えてあふれ流出する神性の象徴であって、絶対なるものとして、ただ顕現することのみによって、その存在が知られる。その背後には、それ自身以外の、何か分析しうるようなものは何も無いのだ。ゆえにそれは、ただ現われる。その出現の様式が、カッと見開かれた眼から発する視線なのである。ゆえにそれはまた、ただ見るものでもある。その視線は絶対的なものなので、常に何らかの形で対象を有する。それが『旅人オイディプス』ではオイディプスであり、『出現』(図101→こちら:水彩完成作の頁)ではサロメ、『詩人とセイレーン』では詩人であり、晩年の『ユピテルとセメレー』(図268→こちら:件の作品の頁)、さらにビザンチンのイコンの如き中世の宗教画では、絵を観る者自身となる。これに対し『勝利のスフィンクス』では、スフィンクスは遠くに視線を走らせている。彼女には見るべき対象がないのであり、そのことは即ち彼女が有限であることを意味する。多くの犠牲者を足下に従えながら、彼女は充たされていない。この構図が完結しているのは、彼女が完結しているからではなく、彼女が充たされていないことにおいて、完結しているからなのだ。それ故必然的に、彼女は己れに対等な者、オイディプスの存在を要請するが、それがこの画面に登場しないのは、登場する必要がないのではなく、登場しない必要があるのである。このスフィンクスは確かに<宿命の女>であるが、同時に<詩人>でもあり、さらには恋人の出現を待つ誇り高い乙女であるとさえ言うことができる。さらに拡大解釈を続けるなら、オイディプスと出会った時、充たされていなかったものが充たされたスフィンクスが、それを永遠のものとするため、自殺するのも必然であろう。リルケが古いエジプトの 言をその文脈を歪めて用いた言葉を借りるなら、かの人を見たものは死なねばならないのだ。 |

図53 《スフィンクス》 1886、PLM.344 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| デーミッシュは、画面中心にある右腕をスフィンクスに掴まれてだらりとぶら下がった屍について、「十字架にかけられたように」(128)と形容している。事実ルーベンスやレンブラントの十字架降下図に、同じようなポーズのキリストの死体を見ることができる。あるいはモローが模写しているロレンツォ・マイターニの、オルヴィエト聖堂の浮彫りの、地獄の人物の一人(図54)にも、類似のモティーフが見られる。十字架降下という主題は、古来しばしば奇妙な構図を生み出してきた。モローも、降架図ではないが、その『埋葬図』(図55)で、モティーフとしては降架図の伝統から出発して、塔のように人物を積み重ねた、奇妙な画面を作り出している。そこにおける上下への人物の積み重ねが、中央の屍のみならず、『勝利のスフィンクス』における、屍を上から下へ積み重ねる構成においても思い出されているかも知れない。中央の死骸のすぐ右下のあるむくろのポーズは、同じ頃の制作になる、ラ・フォンテーヌの寓話のための水彩挿絵中の、『運命の女神と子供』(PLM.260)、『好運の女神を追う男と寝て待つ男』(PLM.246)等にも見られるが、さらに72年の『岩の上のサッフォー』(図39)、60年の『オイディプスとスフィンクス』のための素描(図23)に遡ることができ、後には『セメレー』の中のバッカスにつながっていくものである。こうした<再製>の頻繁さは、一つにはモローの形態上の語彙の貧弱さ、もう一つにはそれと裏表だが、彼につきまとう観念の強さに由来すると考えることができる。 | 128. Demisch, ibid., p.192. 図54 《ロレンツォ・マイターニの『地獄』(オルヴィエト、大聖堂)からの模写》 1858、 MGMd.4436  図55 《埋葬》 1867頃、PLM.96 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『勝利のスフィンクス』の、己れの犠牲者の屍を足下に、あてどのない視線を投げる宿命の女、という構想は1880年のサロンに出品された『ヘレネー』(図167→こちら:当該作品の頁)とも一致するものだが、この水彩と殆んど同じ構図のペン素描(図56)があって、1860と大きく記されている。マテューはこの年記には、全く疑いがないと述べており(129)、もしそれが正しければ、後期以降に展開する女性像が既にこの時点にあり、それがオイディプスの物語に関する構想の最初からあったことになる。同じ60年の年記のある、両者を描いた素描(図23)でも、スフィンクスは完成作よりずっと優勢であった。 さてこの素描は、水彩よりずっと画面が縦長で、空の占める面積もこちらの方が広い。画面の下の屍からスフィンクスに至る連接も、よりはっきりしている。中央の屍はペン画では背中向きになっている。水彩のスフィンクスは前脚をゆったり伸ばしているが、ペン画のスフィンクスは真っ直突っ張っており、全体にスフィンクスの視線を強調して、期待の感情を強めている。 |

図56 《スフィンクス》 1860、PLM.46 129. Mathieu, ibid., 1984, p.56, 図25 の解説。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モロー美術館に、『勝利のスフィンクス』の油彩習作と思われるものが一点あるが(図57)、またしても何が描かれているのか、殆んどわからない。中央すぐ右上にスフィンクスの翼、その前に白い鳥が二羽、スフィンクスの右側に微かに柱らしきもの、そして全体が岩山と空を描いている、ということがわかる程度である。上から下へ絵具を塗り下ろすという、なじみの描法で岩山は描いてあるが、画面全体に、一旦塗った上から絵具を無理矢理擦りつけて地塗りを露出させたようなところも見える。そうした荒々しい制作の跡を見せているにもかかわらず、それが激しい熱気に繋がらず、荒涼とした冷たい雰囲気を示し、閉じた平面性を形成している点が、モローの描き出す世界の特質を物語っている。そしてスフィンクスの翼だけが細かく、 |

図57 《(勝利のスフィンクスのいる)風景》 MGM.636 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

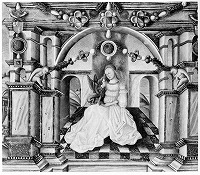

| vi. 以後 - 小スフィンクス マテューは以上の構図の他にスフィンクスの連作に属するものとして、「1880年代に描かれた壮麗な水彩画」を挙げている(130)。『洞窟の女と赤いスフィンクス』(図58)と呼ばれるこの作品は、「洞窟の中で一人の女性が、やや猫のような、赤い翼を持つ小さなスフィンクスと遊ぶさまを表わしている」(131)。この作品はスフィンクスの連作よりむしろ、80年代に展開したキマイラの主題に属すると考えるべきもので、そこでは良かれ悪しかれ、女性の想像力を表わすと思われる、女性の頭部に何か動物のからだをした小さな生き物と、女性が戯れているところが描かれる。ところで女性と小さなスフィンクスが戯れるという図像には、先例がある。南イタリアで1500年頃制作された、アリストテレスのニコマコス倫理学に寄せられた写本挿絵がそれで(図59)、植物の飾りをかけたアーチの下に、若い女性が坐り、膝に小さな尾の長いスフィンクスを載せている。デーミッシュによれば、乙女は瞑想的生活を、スフィンクスは認識の謎を表わすという(132)。モローがこうしたものを見ていたかどうか、スフィンクス以外にも女性の頭を持つ小キマイラの主題は、独自に展開しているので、おそらく偶然の一致であろう。 |

130. Mathieu, ibid., 1976, p.86. 図58 《洞窟の女(と赤いスフィンクス)》 1882、PLM.278 131. id.  図59 《アリストテレス『ニコマコス倫理学』への挿絵》 南イタリア、1500頃 132. Demisch, ibid., p.172. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4.柱 『オイディプスとスフィンクス』の画面右端に、工芸的な細工を施した香炉を載せた低い柱が立っている(補図1)。これは現実にはありそうもないことで、峠道に何か標識が立っていることがあるとしても、このような高価なものを放置しておくとは考え難く、この香炉は何か宗教的な意義を持っていて、遥か昔、民衆の信仰心が非常に篤くて、そうした用途のものに手をつけるなどという不敬な振舞いは考えられなかった、とでも説明する以外理解できない。いずれにしても少なくとも現代の人間にとって、そうした説明を考えなければならない分、この柱は現実性の薄いものなのであって、これは19世紀の人間にとっても、同じであったと考えてよいだろう。 この柱はモローの作品、特に中期のそれにしばしば現われる。『オイディプスとスフィンクス』以外にも『イアソーン』(図152→こちら:当該作品の頁)、『プロメテウス』(MGM.196)、サッフォーの連作には殆んど全て現われるし、75年頃の制作とされる『グリフォンのいる妖精』(図60)、制作が後期から晩年にまで跨がるスフィンクスの連作にも全て登場する。 |

補図1 図1の細部  図60 《妖精とグリフォン》 1876頃、MGM.183 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

キャプランは『オイディプスとスフィンクス』に現われる柱について、「装飾的な柱台の登場は、古典的な伝統に従ったもので(同じような柱台は、古代の石彫に現われる場面に描かれる)、絵の幻視的な性格を強調するとともに、男根的な意味も持っており、前フロイト的世代に生きていたモローは、そのことを意識していたかも知れないし、していなかったかも知れない。にもかかわらずそれは、男性的な力、支配、誇りの観念を暗示することによって、絵に内在している男性と女性の二分を強化するのだ」と述べている(133)。『プロメテウス』に現われる柱についてもキャプランは、その男根的な暗示とともに、人物の男性的性格を強調する役割りを課している(134)。同様に『妖精とグリフォン』の柱についてマテューは、柱は男根の、洞窟が子宮の象徴と考えられると述べる(135)。これら柱に男性の象徴を見る意見とは逆に、ホルテンは『イアソーン』に現われる柱の頂きにスフィンクス像が載っていることから、これを「アルゴ号の英雄たちを操る、女の運命的な力の象徴」と見る(136)。サッフォーの連作に現われる柱には、常にペガサスが載っており、ホーフシュテッターはこれを詩の象徴と(137)、同じくマテューは霊感の象徴とする(138)。 モローの『テスピウスの娘たち』(MGM.25)のための註釈(139)や、ある『デーイアネイラ』のための素描(140)は明らかに性的な要素が強調されている。『イアソーン』や『ヤコブと天使』(図324→こちら:当該作品の頁)などの男性像において、腰布が生殖器を覆い隠すのではなく、逆に強調している、と現代のモロー研究者は解説する。それ故、モローが性的な象徴を全く意識していなかったと考えるのは誤りだが、かといって柱のモティーフについて、モローが常に男根的性格を意識していたかどうかは疑問である。 |

133. Kaplan, ibid., 1974, p.24. 134. id., p.26. 135. Mathieu, ibid., 1976, p.141. 同じく、Hofstätter, ibid., p.85. 136. Holten, ibid., 1965, p.32. 137. Hofstätter, ibid., p.57. 138. Mathieu, ibid., 1984, p.82. 139. Mathieu, ibid., 1976, p.50. 140. MGMd.296. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 柱の機能としてまず挙げなければならないのは、画面に垂直線を持ち込むという、構図上の役割りである。モローには比較的縦長の画面が多く、特に中期以降のサロン出品作に限って言えば、小品は別にして、入念に準備された作は全て縦長である。縦長の画面に人物、モローの場合しばしば力無げにからだを斜めにした人物を配し、その補強として、堅固な垂直軸が要求される。このためにモローが用いた道具立てとして、柱の他に、枝をあまり拡げないで、真っ直天に昇る木がある。こうした垂直軸の導入について、モローが参照したと思われるのは、肖像画の伝統である。肖像画の背景に、もとよりモローの場合のように不自然なものではないにしても、円柱などが配されるのは、しばしば見られるところである。ダヴィッドの『レカミエ夫人』の傍らには、燭台が立っている。特に『妖精とグリフォン』などは、構図全体もジェラールの『レカミエ夫人』かプリュードンの『ジョゼフィーヌの肖像』のような作品に由来すると思われるが、絵そのものも、肖像画的な性格を持っている。ここでは背後にあるべき妖精とグリフォンに関する特別の物語などなく、ただ空想的な設定に配された美しい裸婦を鑑賞することが肝要なのである。右に見えるグリフォンも、紋章的なものといった感がある。そうした鑑賞が逆に、妖精という宝を守護する怪獣、という伝説の精神に忠実であろう。ブルトンが「夜、角燈を持って押し入り」、「蔭の中の」この妖精を「驚かすこと」(141)を夢見たにもかかわらず、この油彩はマテューが言うように、些か「アカデミックで冷たい」(142)。その点では同じ構図による水彩画(図61)の方が遥かに生き生きしている。濃い褐色を基調に、非常に透明な青、グリフォンの茶色、右側のグリフォンの頭部の明るい黄色、妖精と右端の上半身は女性、下半身は蛇に翼のあるキマイラの薄い肌色、キマイラにはエメラルドグリーンのグアッシュがアクセントを加え、全体の冷たい調子を画面の底のマグマのような赤が引き締める。輪郭は、一旦ひいた後で色を自在に刷き、その後必要に応じて描き足したらしい、あまり強くないもので、妖精の脚部などあまり上出来とは言えないが、全体の透明感を助けている。妖精のポーズは、油彩におけるよりもくつろいだもので、グリフォンも画面に自由な動きを示している。 |

141. Breton, ibid., p.363. 142. Mathieu, ibid., 1984, p.24, 図9の解説。  図61 《妖精とグリフォン》 1876頃、MGM.299 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『死せるサッフォー』の構図(図44b, 45b)では、柱や崖の垂直とサッフォーの水平が抵触しており(そのためか、この主題の完成作三点の内、柱が登場するのは一点のみ)、『淵から落ちるサッフォー』の構図(図42-43)でも、柱を導き入れるのにかなり無理をしている。このような無理をしてまで、柱を持ち込むには、単に構図上の要請に留まらぬ、他の理由があると考えるべきであろう。垂直軸が欲しいだけなら、木があれば良いのだし、事実モローはそうする(ただし柱からは、樹木などの自然物にはない、硬質な材質感を得ることができ、それによって画面が引き締められる)。もちろんその理由の一つは、キャプランが指摘したように、画面に空想的な性格を与えることにあるだろう。 ところでモローが『オイディプスとスフィンクス』に柱を導入するに当たっては、同じ主題を扱った古代の作例に示唆されたものと思われる。古代の作例においてスフィンクスは、岩山の上に現われるのみならず、柱の上に現われる例が少なからずある。これは造形美術におけるスフィンクスが、すぐれて装飾のモティーフであることを示しているようにも思われるが、ギリシャにおいて柱の上に坐するスフィンクスとは、墓の番人としてである(143)。既に触れたように、スフィンクスはギリシャの信仰世界に、死霊として登場する。恐ろしいものは、それが恐ろしいものであるが故に、自分の味方につけようとする、というのは宗教的心理においてしばしば見られる論理だが、それと同じ事情から、スフィンクスは墓の番人として用いられることになる。こうしてスフィンクスは墓碑の頂きに据えられる。そこから、オイディプスとスフィンクスの図像においても、スフィンクスが坐するのが単なる柱ではなく、はっきりと墓碑である例が生まれ、さらにスフィンクスの前に立つ旅人が、皆が皆オイディプスであるとは限らず、死者一般として、墓を巡る象徴的な意味合いを持たされる場合も出てくる(144)。特にローマに入ってから、密議宗教と結びついて、墓のスフィンクスがテーベの怪物と、死者がオイディプスと同一視され、スフィンクスの謎を解くことが、死に打ち克つことと見なされるようになる(145)。 |

143. Demisch, ibid., p.85-88. 144. id., p.98. 145. id., p.105. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このような図像学的な知識をモローが知っていたかどうか定かではないが、『オイディプスとスフィンクス』や『旅人スフィンクス』のために書かれた解説に現われている思考は、右に見た経過と一致している。そこから古代の図像において、スフィンクスが坐する柱を獲得していった意味に近いものを、モローの柱もまた持っている、と考えることが許されるであろう。もとよりモローの柱は、文字通りの意味での墓柱ではない。しかし墓と何かと考えれば、、生者の世界の中にある、死者のすみか、というよりは死者の世界への入口であり、生者の世界と死者の世界の境をなすものと言えよう。そこで『オイディプスとスフィンクス』を顧みるなら、舞台は山中の峠であり、描かれているのは彼らの出会いである。峠とは文字通り上と下が出会う場所だが、そこでオイディプスとスフィンクスが、二つの視線が、男と女が、人間と自然、精神と物質、善と悪が出会う。それは運命的な出会いであって、その出会いによってそれぞれの生と死が別たれる、生と死の境なのである。境であるということは、単に分離の場であるだけではなく、両者の性格が交渉し合う場でもあって、既に述べたように、『オイディプスとスフィンクス』においては単純な二元的対立ではなく、両者が視線を通して、その本質を混合し合うのである。そのことを示すかの如く一切が斜線によって構成された画面の中で、ただ一つ完全な垂直線をなしている柱が、実は構図を支配していると言えるだろう。これはある素描(146)においては、柱が右端ではなく、オイディプスとスフィンクスのすぐ向こうで、両者を支配するかのように、二人のちょうど間に聳え立っていることによってよく示されている。柱の位置は、オイディプスとスフィンクスのポーズが定まった後も、動揺していて、別の、図27

同様< サッフォーの連作の主題は詩人の死であるから、柱が生の世界と死の世界の境界を表わすと考えることは、主題と合致する。この場合翼ある馬が詩の霊感の象徴であるとされることも、霊感の赴く先とは永遠なるものの世界なのだから、何ら矛盾しない。 |

146. MGMd.2509. 147. MGMd.2425. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

『妖精とグリフォン』の舞台である洞窟が古来、密議の行なわれる場所であったことは、よく知られている通りである。プラトンの洞窟の比喩にも反映されているように、洞窟とは光の世界に再生するために、一度通過しなければならない闇、死の世界であり、また死であるがゆえに、バシュラールの言うように、「無限に夢みる隠れ場」、休息の場でもある(148)。洞窟が子宮であるとは、同じことの言い換えに他ならない。洞窟とは生と死、この世界と別の世界の境なのであり、柱はその標識なのである。そこにいる妖精とは、別の世界の美の象徴であり、彼女を守るグリフォンは、別の世界に近づく資格のない者を追い払う。この構図の油彩作では、柱の上に翼のついた壷が載っているが、これも同じことを意味すると思われる。翼はこの世界からの飛翔を、壷は洞窟と同義であろう。 このようにモローにおける柱のモティーフは、生と死、この世界と別の世界の境界柱、そして運命的な出会いの場を意味するものと思われる。敷衍すればここに、天と地と瞑界、三つの世界を貫く、古いそして普遍的な宇宙柱の表象が甦っているのを認めることができよう(149)。このことと、柱の男根的性格は矛盾しない。男根とは、男と女の出会いの場であり、更に天と地を結ぶものにもなり得ることは、無限の高さと深さを持っていた、シヴァの |

148. ガストン・バシュラール『大地と休息の夢想』饗庭孝男訳、思潮社、1970, p.188. 149. M. Eliade, Images et symboles, Paris, 1952, chapitre 2. 補註 柱の問題について; 井上充夫、『日本建築の空間』(SD選書 37)、鹿島出版会、1969、pp.17-26:「Ⅰ章1 柱」 近藤豊、『古建築の細部意匠』、1967/1972、pp.60-68、p.81=図版頁9:「9 柱」 吉村貞司、『日本の空間構造』(SD選書 173)、鹿島出版会、1982、pp.55-83:「Ⅱ 柱の意味」 寺島良安、島田勇雄・竹島淳夫・樋口元巳訳注、『和漢三才図絵 14』、1989、「巻第八十一 家宅の用」の巻の pp..294-295:「柱」 柏木博、『「しきり」の文化論』(講談社現代新書 1719)、講談社、2004、pp.100-107 土居義岳、「樹幹と円柱という永遠のアナロジー」、五十嵐太郎編、『建築と植物』、INAX出版、2008、pp.125-145 ティツィアーノの《ペーザロ家の祭壇画》(1519-26、サンタ・マリア・グロリオーサ・ディ・フラーリ聖堂)における二本の円柱について; David Rosand, Painting in Cinquecento Venice. Titian, Veronese, Tintoretto, Yale University Press, New Haven and London, 1982, pp.67-68 坂本龍太、「スルバラン作《聖ブルーノと教皇ウルバヌス二世》における円柱の象徴性」、『美術史』、no.186、2019.3、pp.315-328 また; 土居光知、「西アジア古代伝説」、『古代伝説と文学』、岩波書店、1960、pp.357-358, 381-385 渡辺豊和、『天の建築・地の住居 空間のアレゴリー』、1987、pp.136-152:「第7章 神々の世界」および pp.153-173:「第8章 闇の中の神貌」 村上光彦、「天柱峰」、篠田知和基編、『神話・象徴・文化』、楽瑯書院、2005、pp.37-48 萩原秀三郎、「シャーマニズムから見た龍蛇と鳥と柱」、安田喜憲編、『龍の文明史』、八坂書房、2006、pp.237-285 北條勝貴、「巨樹から生まれしものの神話 - 御柱の深層へ」、山口博監修、正道寺康子編、『ユーラシアのなかの宇宙樹・生命の樹の文化史 アジア遊学 228』、2018、pp.195-216 柱ついでに →こちらもよければ:「捻れ柱 - 怪奇城の意匠」(2021/03/15) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| → [4]へ続く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 美術の話 > ギュスターヴ・モロー研究序説 [3] |