| < 怪奇城の高い所(完結篇) - 屋上と城壁上歩廊など < 怪奇城閑話 | ||||

バルコニー、ヴェランダなど - 怪奇城の高い所(補遺)

プロローグ 「怪奇城の高い所(完結篇) - 屋上と城壁上歩廊など」の頁中の「Iv. 中庭上歩廊、他」の項を作っている時に連想していたのは、歩道橋、それも道をまたいで二点をつなぐものではなく、何か呼び方があるのでしょうか、交差点で三箇所以上を結ぶタイプのもののことでした。たとえば大阪、JR天王寺駅と近鉄の大阪阿倍野駅がある交差点にそういった歩道橋がありました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その時は思い至らなかったのですが、体育館などの吹抜の壁に沿った通路なんてのもありました。右に載せた写真は、現在は解体された、ある公民館のホールの二階通路です。この時はある美術家によって、全館を使ったインスタレーションが公開されていました (栗本百合子、《記憶の遊園地》、阿久比町立中央公民館南館、2013.10.1~10.31)。 画面左の一階に見える青や、通路の手すり二段目の黄色は、作品の一部です。床の市松模様もそうだったかもしれません。 写真に映っていない手前は、二階の観客席です。また通路の奥に見える桃色に染まった扉口は(下左)、一階へ下りる階段と、数段上がって、演壇だか舞台上方のキャットウォークに通じていました(下右)。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 体育館といえば、推理の展開過程の緻密さが印象的だった 青崎有吾、『体育館の殺人』(創元推理文庫 M あ 16-1)、東京創元社、2015(2012年刊本の文庫化) なんて作品がありました。p.11 に掲載された「旧体育館見取図」には「二階通路」も記されていますが、本篇中では大きな役割を担ってはいませんでした、たしか(同じ著者による→「怪奇城の図書室」の頁の「1. 図書室夜話」や、また「ギュスターヴ・モロー研究序説」[おまけ]の「追補 3」参照)。 これ以外に、漫画かアニメで、競技の様子をここから眺める人物、といったシチュエーションはぼつぼつ見かけたような気がします。といって具体的にどの作品で見かけたか、ぱっと思いだせなかったりもするのは、いつも通りです。体育館の二階通路を、運動場の観客席に換えた場面も、それ以上にちょくちょく見かけたことでしょうが、やはりぱっとは出てこない。 学校が舞台でのこうしたパターンでは、学園祭か何かで、演劇部か何かが『ロミオとジュリエット』を上演、わけても第二幕第二場のバルコニーのくだりが出てくるというのを、これまたぼちぼち見かけた憶えがあります。相も変わらず、具体的な作品名は出てこない。ただ試しに検索してみると、 森有札、「現代表象文化論〈6〉 日本のマンガ・アニメにおける『ロミオとジュリエット』 - 手塚治虫、クロス・ジャンル、パロディ -」、『国際英語学部紀要』、20巻1号、2017.3.15、pp.1-16 [ < 中京大学学術情報リポジトリ ] Permalink : http://doi.org/10.18898/1217.00016702 と、きちんとした論文のテーマになっていました。それだけ目についたということなのでしょう。 『ロミオとジュリエット』のバルコニーの場面にならったパターンでは、高い位置にあるバルコニーに一人、そこを見上げる地面にもう一人、という配置になります。往々にして前者は女性、後者は男性です。またバルコニーとは限らず、夜、想い人の窓の下で曲を奏でること、またその曲をセレナーデと呼ぶそうですが、関係があるのかどうか、人物間の空間配置は共通しています。こうした場面を見かけたことがあったのか、ただし具体的な作品はやはり思いだせないのでした。なお 浜本隆志、『「窓」の思想史 日本とヨーロッパの建築表象論』(筑摩選書 0027)、筑摩書房、2011、第6章「窓の風俗史」の「1 ヨーロッパの窓と性風俗」(pp.151-161) では、 「窓辺の女性と男性の構図」(p.152) として、ギリシア神話におけるアルクメーネーのエピソード、中世の騎士道物語に続いて、『ロミオとジュリエット』におけるバルコニーの件、そして 「窓辺のセレナーデ」 が取りあげられています(pp.154-155)。その後〈試験婚〉の話をはさんで、ラプンツェルの塔が言及されるのでした(pp.159-160)。 ところでこれらとは別に、たとえばパーティーなり舞踏会が開かれていて、しかしある人物が抜けだしてバルコニーかどこかにいると、別の人物と出くわすというパターンも、けっこう見かけたような気がします。 またしても具体的な作品名は思い浮かばずじまいなのですが、ただこの場合、二階以上のバルコニーとはかぎらない例もあった、という点だけは頭に残っています。というのも合流した二人が屋内に戻らず、そのまま庭園に出ていってしまうという流れも、それなりにあったかと思われるからです。 日本であれば温泉旅館などで、騒いでいる連中から抜けだして広縁で一服していると、別の誰かがやってきてお喋りする、といった状況に相当すると見なせるかどうか。こちらも見憶えがありそうで、しかし具体的なタイトルは出てこない。 海野弘、『部屋の宇宙誌 インテリアの旅』、TBSブリタニカ、1983 の第一部には「バルコニー」の章があります(pp.67-74)。その中で舞踏会の最中にバルコニーに出た男女のエピソードが見られる映画として、『女だけの都』(1935、監督:ジャック・フェデル)が挙げられていました(pp.69-70)。また 海野弘解説・監修、『366日 絵のなかの部屋をめぐる旅』、パイ インターナショナル、2021 には「7月 開かれた部屋 ヴェランダ、テラス、温室、サンルーム」のセクションがあります(pp.209-240)。後ほど触れるマネの《バルコニー》も掲載されていました(p.221)。 ちなみに日本語版ウィキペディアの「ベランダ」の頁(→こちら)に「バルコニーなどとの違い」の項があって、 「2階以上に設けられたものをいうことが多いが、庇や軒がかかっていなければバルコニーという。……(中略)… 1階部分に設けられたものを一般的にはテラスともいうが、庇が覆っていれば本来はベランダである。玄関先であればポーチである」 とのことでした。本サイトではこれまであまり確かめずに使ってきました。ごっちゃになっている例も多いかと思われますが、ご寛恕ください。 El espacio privado. Cinco siglos en veinte palabras(Sala Julio González, Edificio del Antiguo M.E.A.C., Madrid, 1990;『私的な空間 二十の言葉で五世紀』)展 は、家屋のさまざまな場所や備品ごとに、そこを描いた作品を集めてみようという展覧会でした。大半は19~20世紀のスペイン絵画で、各セクション二点から六点と、充分とは言えますまいが、これまでにも〈階段〉や〈鏡〉のパートを→「階段で怪談を」の頁の「文献等追補」や、「マネ作《フォリー・ベルジェールのバーと絵の中の鏡》」の頁の「参考文献追補」に挙げてきました。 図録の各セクションには、図版以外に、扉の解説、いくつかの引用とともに、数頁のテクストが掲載されています。〈バルコニー〉のセクションもあって、 Ana María Arias de Cossío "Las fronteras de balcón"(「バルコニーの境界」) が掲載されています(pp.93-98)。 ちなみに展覧会の企画者 Luis Fernández-Galiano による扉解説は "Mirar y ser visto. El palco de la calle"(「見つめること見られること 街路の桟敷席」) と題されていました(p.85)。海野弘は上掲『部屋の宇宙誌 インテリアの旅』中の「バルコニー」の章で、劇場の 「二階桟敷もまたバルコニーと呼ばれているのである」(p.71) とした上で、 「劇場の桟敷席としてのバルコニーは二重の意味を持った空間である。つまり、そこは客席なのであるが、同時に土間から見られる席なのだ。つまり、観客席であるとともに舞台なのである」(同上) と述べていました。「オペラ座の裏から(仮)」の頁の「2-21 キャサット《桟敷席にて》など」のところで(→こちらの2)、服部幸雄が『大いなる小屋 近世都市の祝祭空間』(平凡社、1986)で引用していた、幕末から明治へかけての芝居見物の報告でも、同様の相が見られたことが連想されたりもします。 以下も参照; Tom Avermaete, "Balcony", Rem Koolhaas et al., Elements of Architecture, Taschen, 2014/2018, pp.1072-1251 (pp.0-179) 1 露台に一人 『ロミオとジュリエット』のバルコニーの場面と同じパターンは、『長靴をはいた猫』(1969)で見ることができました(下左右→そちら)。月夜、バルコニーのお姫さまに、階下の城壁から愛の言葉をささやこうとするという、いたって古典的なシチュエーションです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この作品の後段の舞台となる魔王の城でも、バルコニーが登場します(下左→そちらの2)。この場合、バルコニーより上にある両開きの可動橋の方を見上げる位置に置かれていました(下右→そちらの3)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また、屋内からバルコニーの方を見るカットもあります(右)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『吸血鬼ドラキュラの花嫁』(1960)でも、バルコニーの典型的な空間配置が用いられていました(右→そちら)。この作品では下に位置するのもバルコニーでした。上下二つのバルコニーの間で言葉が交わされ、上から下へ、モノが投げ落とされます。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「怪奇城の高い所(完結篇) - 屋上と城壁上歩廊など」の頁の「ii. 屋上など」の項の冒頭で、壁伝いの移動というモティーフに触れた際にはすっかり忘れていましたが、本作品では、間が途切れたバルコニーからバルコニーへ、こわごわ移動する場面が含まれていました(上左)。 また下の方のバルコニーに関し、後の場面で、上への階段が映ります(上右→そちらの2)。別の屋上につながっているのでしょうか。 映画の中の描写では、下のバルコニーは一階、上のバルコニーは二階にあるものと思われます。それでも、二つのバルコニーはそろって、深いくぼみの上にあるように感じられる。城自体、小高い丘か小山の上に建っているという設定なのですが、その点も含めて、上のバルコニーのある部分と、下のバルコニーのある部分とが建物全体の中でどのようにつながっているのか、また下のバルコニーから階段をのぼった先は、上のバルコニーとの間にあるはずなのですが、どう折れ曲がっているのか、気にならずにはいられません。もしかするとそこまで細かい配置は想定されていなかったのかもしれませんが、だとしても、入り組んだ構成を暗示しえた点は、評価に値するのではありますまいか。 戻って、二つのバルコニーとそこにいる人物の配置は、続く場面で、広間とそこへおりてくる階段およびそれぞれに立つ人物に置き換えられます。さらに、クライマックスにおける風車小屋とその羽が落とす影にも、相通じる布置を見てとることができはしないでしょうか。三つの場面で下に配されるのは、いずれの場合もマインスター男爵でした。ただ、上から下へ、下から上へ及ぼされるエネルギーの流れは、それぞれ様相が変わります。その変化の過程が、この作品を貫く芯なのだと見なすこともできるかもしれません。 『長靴をはいた猫』でも『吸血鬼ドラキュラの花嫁』でも、バルコニーにいる人物とその下方にいる人物(『長靴をはいた猫』の第二のバルコニーの場合は上方)との間には、交わされる情報の性質はさておき、なにがしかのコミュニケーションが成立していました。対するに『恐怖城』(1932)においては、バルコニーの高い位置は周囲からの孤絶を示しているかのようです(下左→あちら)。すぐに続けて、バルコニーの人物と城がそびえる崖の下の浜辺にいる人物が、斜めのスプリット・スクリーンで同じ画面に並んで映されるものの(下右)、浜辺の人物からの呼びかけが届かないことを告げるばかりではありますまいか。バルコニーの人物は意志や感情を奪われた状態にあるので、なおさら、スプリット・スクリーンの斜線は、バルコニーと浜辺とが非連続であることを感じとらせずにはいないのでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 迂路 2-i 露台図 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| バルコニーやヴェランダと聞いて、思い浮かぶところは人それぞれでしょう。ここではマネの《バルコニー》(1868-69)を挙げておきたいと思います(右)。 「オペラ座の裏から(仮)」の頁(→こっち)で触れた《オペラ座の仮面舞踏会》(1873)にせよ本作品にせよ、このあたりのマネの絵がかっこいいと感じるようになったのは、いつ頃くらいからでしたでしょうか。単なる緊張感からずれた、もとより洒脱だ流麗だというのでもない、何やらこわばった感触があるような気がします。他の色の中での白と黒の使い方も関係がありそうです。 |

マネ(1832-83) 《バルコニー》 1868-69年 * 画像の上でクリックすると、拡大画像とデータを載せた頁が表示されます。以下同様。ただし映画から引いた画像は除く。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マネの構図については、ゴヤの作品に触発されたものと見なされています。1983年のマネ回顧展図録によると、右に挙げた作品以外に、周辺作と見なされるメトロポリタン美術館のヴァージョン、知人であるシャルル・イリアルト(1832-98)の著書『ゴヤ』(Charles

Yriarte, Goya : Sa biographie, les fresques, les toiles, les tapisseries, les eaux-fortes et le catalogue de l'œuvre, 1867)に掲載された版画などを見る機会があったとのことです (Catalogue de l'exposition Manet, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, Metropolitan Museum of Art, New York, 1983, p.304)。 |

ゴヤ(1746-1828) 《バルコニーの |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 他方、ゴヤにおける暖色に対するマネの寒色という違いとともに、ゴヤの画面はあくまで風俗画に属しており、顔を寄せあう二人の女性は、何か秘め事を交換しあっているかのようだとも記されています(同上)。この点では、女性たちの背後に立ち、目元以外真っ黒に覆われた男性二人の方が、いわくありげに見えるかもしれません。1983年のマネ回顧展図録の解説は「嫉妬深い影たち」と記していました(同上)。「ギュスターヴ・モロー研究序説」[8]で触れた(→そっち=「Ⅲ章3-i. 『ピエタ』、ドカズヴィルの作品における証人たち」)、シャセリオーの 《エジプトの聖マリアの回心》(1843)の前景左、暗色の衣に身を包んだ女性の横顔に描かれた眼(下左)や、モローによるドカズヴィルの《十字架の道》連作中の《第4の留》(1862)での、左端で上下に重なる、やはり片眼しか描かれていない二人の女性(下右)などと比較することもできそうです (追補:→こちら(「毎瞬生滅する讃仰天使の群れ/針の先で何体の天使が踊れるか」の頁)でも触れました)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

シャセリオー(1819-56) 《エジプトの聖マリアの回心》(部分) 1843 * 拡大画像とデータを載せた頁で、部分図の上に全図を載せてあります。以下同様。 |

モロー (1826-1898) 《『十字架の道』-第4の留:母に出会うイエス》 1862 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 戻って対するに、マネの絵に描かれた人物たちについて、たとえばそっぽを向きあっていると言うと、そこに何らかの感情を読みこむことになるでしょうが、そうした心理的な描写とも無縁なようではないでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 《バルコニー》のための習作素描(右)の解説で、1983年の回顧展図録には次のように記されています;マネは 「構図をより高い位置で中心に据えた。そうすることで、バルコニーの下ではなく、同じ階にいるという印象を与えることになる。これはあきらかに、写実的ではない。絵を前にして私たち観る者は、バルコニーと同じ高さの階で、宙吊りになっているかのようだ」(同上、p.308 / cat.no.116)。 |

マネ 《『バルコニー』のための習作》 1868年 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これはゴヤの構図にもあてはまります。画面だけからでは、地面からの高さを読みとることはできません。ただ、バルコニーであるからには、建物の壁から手前へ突きだしているはずです。同時に、窓なり扉の向こう、奥の暗がりへと引っこんでいく。そうした手前から建物内までの奥行きにはさまれたバルコニーが、画面の枠いっぱいを占めることで、描かれた空間は、高さは不明なまま、中空に浮遊するのでしょう。 マネでもゴヤでも、手前にいるのは女性でした。この点は『ロミオとジュリエット』のバルコニーの場面でも、『長靴をはいた猫』における魔王城のバルコニーを除いて、上で触れた映画でも同様です。女性を見られる対象に局限するという、ジェンダー論的な契機が確実に前提されているのでしょう。ただ、ゴヤが描く女性たちの内緒話にせよ、マネにおける素っ気なさにせよ、単に見られるだけではおさまらない相を秘めていはしないか。ゴヤの |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前掲の El espacio privado 展図録の〈バルコニー〉のコーナーの内、右の絵の作者エウヘニオ・ルーカス・ベラスケスは、図録の解説によると、ゴヤの流れを引くロマン主義の画家で、パリではマネと友人だったという(p.86)。またゴヤの《バルコニーの (Catálogo de la exposición Goya. 250 aniversario, Museo del Prado, 1996, cat.no.138 / p.408, p.409 nota 3)。 マネの《バルコニー》より右の作品の方が早く制作されていたのですが、直接関係があるのかどうかはわかりません。ただこうした主題の系列が確実に引き継がれてきたのでしょう。ここでもバルコニーと同じ高さに視点が設定されています。 |

エウヘニオ・ルーカス・ベラスケス(1817-70) 《バルコニーの |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| El espacio privado 展図録には〈窓〉の部もあって、右に挙げたムリーリョの作品が含まれています。窓の場合は二階以上でなくてもよいことになるのでしょうが、ほぼ画面全体を窓の枠内と見立て、そこから手前、つまり見る者の方へ視線を投げる人物を配するという点では、バルコニーを扱うゴヤなどの作品と共通しています*。 こうした構図は同じ17世紀のオランダの風俗画や肖像画など、たとえばレンブラントの《窓辺の少女》(1651、ストックホルム、国立美術館**)にも見られます。レンブラントにも見る機会があったというティツィアーノの《ジェロラモ(?)・バルバリゴの肖像》(1510年頃、ロンドン、ナショナル・ギャラリー***)のような、欄干に肘を載せた半身肖像画などともつながるのでしょうか。 |

ムリーリョ(1617-82) 《窓辺のガリシア女たち》 1655-60年頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 以下のウェブ・ページで、ムリーリョ、ゴヤ、マネ、エウヘニオ・ルーカス・ベラスケスの上に挙げた作品などが取り扱われていました; David Gutiérrez, "MUJERES EN EL BALCÓN: MURILLO-GOYA-MANET / Women in the balcony: Murillo-Goya-Manet" [ < David Gutiérrez Pulido, Historia del Arte : El Arte en la Historia ] ** ヴォルフガング・ケンプ、加藤哲弘訳、『レンブラント【聖家族】 描かれたカーテンの内と外』(作品とコンテクスト)、三元社、1992、p.65/図17。 また p.67/図18(レンブラント、《ヤン・コルネリス・シルヴィウスの肖像》、1646、エッチング)、 p.76/図20(ヘーラルト・ダウ、《ある画家の肖像》、1650頃、アムステルダム、国立美術館) 。 エディ・デ・ヨング、小林頼子訳、『オランダ絵画のイコノロジー』、NHK出版、2005、p.33/挿図24~26 なども参照。 *** ケネス・クラーク、尾崎彰宏・芳野明訳、『レンブラントとイタリア・ルネサンス』(叢書・ウニベルシタス 368)、法政大学出版局、1992、pp.166-170/図114-118。 2-ii 露台や屋上の点景人物など マネの《バルコニー》については次の拙稿の中でも触れたことがあります; 「花嫁装束再び - ダニ・カラヴァン『斜線』の上を歩きながら - 『ダニ・カラヴァン』展(1995)より -」、『ひる・ういんど』、no.70、2001/2/28 [ < 三重県立美術館のサイト ] (→「カルロス・ルイス・サフォン「忘れられた本の墓場」四部作(2001-17) メモ」の頁でも挙げました) その原稿ではマネの作品について述べる前にドラクロワの《モロッコのユダヤ人の結婚式》(下1段目左)、マネの後でヴェロネーゼの《アレクサンドロス大王の前で跪くダリウス王家の人々》(下1段目右)を取りあげていました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ドラクロワ(1798-1863) 《モロッコでのユダヤ人の結婚式》 1837頃 |

ヴェロネーゼ(1528-88) 《アレクサンドロス大王の前で跪くダリウス王家の人々》 1565-67年 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

上図部分 |

上図部分 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 主な話題は白の用法だったのですが(その点でさらに、ティントレットの《聖マルコの骸の移送》(→該当作品の頁)にも登場願いました)、もう一つ、マネにおけるバルコニーと比較できる要素として、ドラクロワでは、これは屋上だか廊下と呼ぶべきか、中庭上方の欄干から身を乗りだして下を覗きこむ人物たち(上2段目左)、ヴェロネーゼの、こちらも画面奥、屋上というか通路で手前の出来事を見ている人物たち(上2段目右)に触れました。 画面に描かれた主要な事件の当事者ではなく、周辺で取り巻く傍観者だか野次馬だか通行人だか、そうしたモティーフが、ヴェロネーゼをはじめとするヴェネツィア派の作品でしばしば見かけるような気がしていたのでした。 エンツォ・オルランディ編、中森義宗訳、『ヴェロネーゼ カラー版 世界の巨匠』(評論社、1980) には、 「この2ページは《バルコニーのヴェネツィア人》と題される」(p.56) として、《シモン家の饗宴》(1560頃、トリノ、サバウダ美術館)、《カナの結婚》(1562-63、パリ、ルーヴル美術館)、《ヴェネツィアの勝利》(1583頃、ヴェネツィア、総督宮・大評議会場)それぞれの細部が掲載されています(pp.56-57)。いずれも 「背景に望楼、テラス、手すりのついたバルコニーがあり、人々がそれにもたれて下の出来事を見下ろして身振りで説明している」(p.56) さまをとらえた部分です。ヴェロネーゼの特徴の一つと見なされたのでしょう。 ここでは少し後で触れる『さらば美しき人』(1971)にも出てきたヴィッラ・バルバロのだまし絵から、オリュムポスの間の天井画の下、欄干の向こうで捻れ柱にはさまれた人物たちを描いた部分を挙げておきましょう(下左。映画には出てきません)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ヴェロネーゼ、 ヴィッラ・バルバロ、オリュムポスの間、 オリュムポス山の下のバルコニーにいる ジュスティニアーニ・バルバロ夫人、家政婦、子供とペットたち |

ヴェロネーゼではありませんが、「怪奇城の画廊(後篇) - 実在する美術品:壁画など」でも挙げた、『亡霊の復讐』(1965)のロケ先、ヴィッラ・パリージの、映画では食堂とされた部屋の壁と天井の移行部分に描かれただまし絵壁画が連想されたりもします(上→あっち、およびあっちの2)。こうした例はたくさんあるのでしょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| もとより画面をにぎやかすための傍観者や野次馬、通行人といったモティーフは、ヴェロネーゼの専売特許ではありません。先の拙稿では 「十四世紀のアンプロージオ・ロレンツェッティの『善政の効果』などにも見られ、ヤーコポ・ベッリーニやカルパッチオなどヴェネツィア派の画面で好んでとりあげられてきたものだ。傍観者のモティーフが数世紀の後ギュスターヴ・モローによって汎神論的終末論的な主題のもと展開されるとは余談だが」 とかと書きました。モローの件は先に触れた「ギュスターヴ・モロー研究序説」[8]で述べました(→こなた=「Ⅲ章3. 証人たちの眼」)。点景というやつがどうにも気になるらしく、人物像ではありませんが、何度か取りあげたことがありました; 「バッサーノの兎 - プラハ国立美術館コレクション展より」、『ひる・ういんど』、no.22、1988/3/25 [ < 三重県立美術館のサイト ] 「バッサーノの兎(承前)」、同、no.29、1989/12/25 [ < 同上 ] 「バッサーノの兎(完結篇)」、同、no.651999/1/25 [ < 同上 ] * とりあげた主な作品→こなたの2も参照:ヤーコポ・バッサーノの工房ないし模倣者《カナンへの出発(アブラハムの出発)》(1570-90頃)の頁(2025年1月3日、下の方に「バッサーノ兎の逆襲」を追補しました) 「アクセルxブレーキ=スピン - 英国国立ヴィクトリア&アルバート美術館展よりムリリョ『ヤコブを祝福するイサク』をめぐって」、『ひる・ういんど』、no.35、1991.7 [ < 同上 ] * とりあげた主な作品→こなたの3も参照:ムリーリョ《ヤコブを祝福するイサク)》の頁 次の原稿では、《プチ・ポン》に描きこまれた点景人物群に触れました; 「シャルル・メリヨン《プチ・ポン》《ノートル=ダムの給水塔》《ノートル=ダム橋のアーチ》《塔・医学校通り》」、『コレクション万華鏡 - 8つの箱の7つの話』、1998.9 [ < 同上])。 やはり人物像ではありませんが、鳥や動物などの点景に触れました; 「温泉で鳥になり田園へ行こう - 小林研三の作品をめぐる覚書」、『小林研三 没後十年記念特別企画展』図録、桑名市博物館、2011、pp.78-84 話を戻して、先の拙稿で挙げた他の例を念のため、確かめておきましょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 対の《市内における悪政の結果》はいったんおくとして、《市内における善政の効果》(右)にかぎれば、積木めいた色とりどりの建物が建ち並ぶ画面上半で、人の姿は皆無ではないものの、意外と多くはない。中央右寄り上方で、工事らしき作業に携わる四名ほど(下右の右上)を除けば、左端近く、木製の斜め屋根がついたヴェランダに三名ほど、その右隣の建物の鋸歯胸壁がついた屋上に一人(下左)、中央右寄り、一階に靴屋でしょうか、店舗のある建物の左手の壁、二階の窓から頭を出している人物(下右の左下)くらいでしょうか。 |  アンブロージョ・ロレンツェッティ(1285-1348?) 《市内における善政の効果》 1338-39 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

同細部 花を生けた鉢などを置いた窓枠は何箇所かありますが、それらも含めて、多くは縦長の黒っぽい開口部が並ぶさまは、画面下半を占める通りの賑わいと対照的に、人の少なさゆえかえって、積木風建物の集合が宿した、独自の存在感を伝えているのではありますまいか。 |

同細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヤーコポ・ベッリーニ作とされてきた*素描帖には、建築空間を主役にした画面が少なくありません。しかもそこに少なくない人物がしばしば描きこまれます。ここでは、「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」の頁で挙げた《ソロモンの審判》(→そなた)の、上半のみ見ておきましょう(右)。 画面左上から下りてきた階段の途中に一人、その先はバルコニーなのでしょうか、左端近くの壁の窓から一人、同じく右端近く、壁の前に一人見つかります。タイトルに示された事態がおそらく、画面下半、奥の方で進行しているのですが、その成り行きとはまったく関わりなさそうです。 |

ヤーコポ・ベッリーニ(c.1400-c.1470) 《ソロモンの審判》(部分) 1430年代-50年代半ば頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 異説については、同じ素描帖から《ハンニバルの首のプルシアスへの提示》(あるいは《マギの礼拝》)の頁の「Cf.」に挙げた Norberto Gramaccini, Jacopo Bellini's Book of Drawings in the Louvre and the Paduan Academy of Francesco Squarcione, (2021) 参照→こっちの2。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ヤーコポの息子ジェンティーレ・ベッリーニの《サン・マルコ広場における聖十字架の遺物の行列》(1496、アカデミア美術館、ヴェネツィア)などでも、背景に数多くの点景人物が描かれています。ここではジェンティーレが手がけながら、完成を見ることなく歿してしまったため、弟のジョヴァンニが完成させた《アレクサンドリアでの聖マルコの説教》(1504-07、ブレラ美術館、ミラノ)を見ておきましょう(右1段目)。タイトルにある出来事は前景に描かれていますが、それ以上に目を引くのは、画面の奥、ほぼ左右相称で配された中央の建物でしょう。 「建築物の型は、ジェンティーレが東方旅行のさいに暗示を受けたものであり(前述したように、1479年に共和国の外交使節団の一員として派遣された)、マムルーク朝の建築様式に類似している」 (マリオリーナ・オリヴァーリ、篠塚二三男訳、『ジョヴァンニ・ベッリーニ イタリア・ルネサンスの巨匠 22 ヴェネツィアの画家』、東京書籍、1995、p.62。引用文中「前述した」とあるのは p.30) とのことです。その左右で、中央の建物に向かって後退していく建物群に、屋上や窓から前景を眺める人物たちを見てとることができます。 右の2段目は画面左上の部分で、手前から二つ目の建物の側面上方の窓や屋上、その右隣の建物、中央の大建築のすぐ左、オベリスクの向こうの建物それぞれの屋上に人の姿が見えます、また中央の建物の二階バルコニー左端の突きでたところにも人がいます。 右3段目は画面右上の部分で、やはり屋上や窓から人が覗いている。中央の建物のすぐ右の建物のヴェランダや、その奥、ミナレット でしょうか、塔上方の三段ある物見台にも人の姿が描かれています。 画面全体に対するこれらの人物の小ささゆえ、前景の主要場面を見ようとする視線に働きかけることもあまりありますまい。ところで絵を見る際、全体を一望できるだけの距離からの視点と、各部分を注視するために近づいた距離での視点とを往還するのは、どんな絵に対しても多かれ少なかれ行なわれるところでしょう。横が7メートル半以上あるこの作品であればなおさらです。もっとも縦も3メートル半近くになるので、画面上方の細部を確かめるのは、近づいてというわけにはいきません。ただいったんその存在に気がつけば、視線を注がずにはいられないのではないでしょうか。奥の建物のすぐ手前、左にいる駱駝(右4段目)や右手の麒麟に駱駝、犬(右5段目)なども同様です。とりたてて意味を持たされているとも思えない描写の細部によって、視線は散乱させられることになります(この作品の舞台はアレクサンドリアですが、ヴェネツィアと麒麟といえば、『幻の城』(1988、監督:ゴンサロ・スアレス)で、バイロンがヴェネツィア滞在時に住んでいた屋敷に麒麟がいました。史実にでもあるのでしょうか。→『フランケンシュタイン』(1931)の頁の「おまけ」でも触れました)。 |

ジェンティーレ・ベッリーニ(1429-1507)+ジョヴァンニ・ベッリーニ(1430-1516) 《エジプトのアレクサンドリアの広場での聖マルコの説教》 1504-07 以下、同部分     |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジェンティーレの弟子とされるカルパッチョの《聖ウルスラ伝》連作の内、市街を舞台にした第4作《婚約者たちの出会いと巡礼団の出発》(1495、アカデミア美術館、ヴェネツィア)などでも、背景に数多くの点景人物が描かれています。ここでは《リアルト橋での聖十字架の遺物の奇蹟》(1496頃、下左)を見ておきましょう。前景左の建物の一階とその附近や二階のヴェランダ、中景右のリアルト橋の中央にもたくさんの群衆が見られます。 他方右の遠景に目をやると(下右)、中央あたりの塔の右手前にある、屋根の上の物干し台、その右手の建物の左よりの窓、その手前の屋根、先の建物の一階分高くなった右手の窓などに小さく人物が描きこまれています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

カルパッチョ(1455頃-1525/26) 《リアルト橋での聖十字架の遺物の奇蹟》 1496頃 |

同細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 再びヴェネツィア派から離れましょう。「怪奇城の肖像(前篇) - 絵の中の古城など」の頁で取りあげたアルトドルファーの《水浴するスザンナ》(1526)で、画面を大きく占める建物では、望楼めいた風通しの良さに応じて、二階や三階のあちこちで人が顔を出しています(下1段目左→あなた)。 ヨーロッパ圏の絵画だけではありません。いずれも「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」の頁の末尾近くで引きあいに出したものですが(→あなたの2)、イスラームの写本絵画から一例、 タフマースブのための『シャーナーメ』写本中の《ザッハークの悪夢》(16世紀前半)でも、描かれた建物の二階ヴェランダや屋上に人がひしめいています(下1段目右)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

アルトドルファー(1480頃-1538) 《水浴するスザンナ》(部分) 1526 |

《ザッハークの悪夢》(部分) タフマースブのための『シャーナーメ』写本、第29葉裏頁 16世紀前半 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

夏永(旧伝:李昇、五代)《岳陽楼図団扇》(部分) 元 |

《建章宮図》(部分) 元 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上2段目左右に載せたのは中国の界画の部分図です。双方縦20数センチの小さな画面ですが、左の《岳陽楼図団扇》はやはり望楼風の建物で、右手に突きでた棟や奥・上方の二階に、それぞれ数人の人の姿が見えます。 右の《建章宮図》から抜きだした部分では、右下の階段を上った先に展望台のような低い塔があり、その屋上で何かしている人が数人描きこまれています。何らかの儀礼のための施設なのでしょうか、『奇巌城の冒険』(1966)に出てきた塔状の設備が連想されたりもします(右→あなたの3)。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 追補: ジョゼフ・ニーダム、協力=王鈴、監修=東畑精一、藪内清、訳=吉田忠、高橋雄一、宮島一彦、橋本敬造、中山茂、山田慶児、『中国の科学と文明 第5巻 天の科学』、思索社、1991 に左下の図版が掲載されていました(p.341/第LXVI葉第190図)。キャプションによると、 「フェルディナント・フェルビースト(Ferdinand Verbiest)により修復された北京天文台(+1674年)。メルキオール・ハフナー(Melchior Haffner)によりフェルビーストの+1687年の『ヨーロッパ天文学』(Astronomia Europaea)のために彫られ、しばしば他で、中国と西洋、双方の本(たとえば『圖書集成』)に転載された図版による」 とのことです。向かいあう一つ前の頁には第LXV葉第189図(p.340)として、歌川國芳の《通俗水滸伝豪傑百八人之一個 知多星呉用》(1827)が載っていますが、この浮世絵を主題にした 宮島一彦、「歌川國芳『知多星呉用』と古観象台の観測器」、『大阪市立科学館研究報告』、第25号、2015、pp.45 - 54 の図10には『唐土名勝図会』巻三「観象台上之図」、図11には『霊台儀象図』写本より「観象台之図」として、同じ図柄の挿図が掲載されていました。 ともあれ俯瞰された観象台=観測台・天文台の右中央に配された小塔も(下右)、《建章宮図》や『奇巌城の冒険』の設備と比べられそうです。天文観測のための塔に関しては、ニーダムの前掲書 pp.140-144 およびその中の図115-118 も参照ください。またすぐに続いて、ジャンタル・マンタルなど、インドの天文台との比較が試みられています(p.146、pp.148-152 及びその中図120-122)。 (追補の追補;劉慈欣『三体』三部作(2006-10)のメモの頁でも触れました→あなたの3.5)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

メルキオール・ハフナー 《北京古観象台(観星台)》 フェルディナント・フェルビースト『ヨーロッパ天文学』(1687)のための挿絵 |

左図部分 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「オペラ座の裏から(仮)」の頁の「エピローグ」の「iii. 歌舞伎小屋」(→あなたの4)で触れた、歌舞伎小屋の内部を描いた浮絵では、桟敷席とそこにいる観客たちが描かれていました。平屋建ての建物の方が多そうですが、洛中洛外図や邸内遊楽図などで、まだまだ例を探すことはできるのでしょう。しかしそれはまた別の機会にということで、ヨーロッパに戻りましょう。 『去年マリエンバートで』(1961)の頁で、映画に登場する彫像がプッサンのある絵の背景に描かれた、判別しがたい二人の人物に由来するというので、六点ほどの作品を眺めてみたことがありました(→こっち)。その時気がついた、バルコニーとは限らず、背景に描きこまれた小さな人物の対も、例に挙げることができるでしょう。《キリストと姦淫の女》(1653)の背景に描かれた階段を上がった先で、前景の方を眺めているらしき、色違いの衣をまとった二人の人物や(下左)、《蛇のいる風景》(1548頃)のやはり背景左手、小高くなったところに立つ、それぞれ白と赤の小さな人物など(下右)、何か意味があるとも思いがたいのですが、いかがなのでしょうか? 何らかの意味づけ以上に、異なる色の点景を並べて配する、ということこそが肝要なのだという気がしなくもありません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

プッサン(1594-1665) 《キリストと姦淫の女》(部分) 1653 |

プッサン 《蛇のいる風景(恐怖の効果)》(部分) 1648頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右上の細部はこの部分を挿図にした T. J. Clark, The Sight of Death. An Experiment in Art Writing, Yale University Press, New Haven and London, 2006 で知りました。この点景人物と《穏やかな天気の風景》(1650-51、P・ゲッティ美術館)で町の壁の前を散策する点景人物、 「これら双方のサイズは特殊な効果を有している。認知と解釈についての、人と人ならざるものの世界において人であるとは何なのか『つつき出すこと』についての、人間という動物がおのれを取り囲む環境にどのように属しているかについての、相異なる提案として、最もよく理解できると私は考える」(p.46)。 「プッサンにおいて最も心を掴む小人物像は、見えることと記憶することとの、この境界に配された者たちだ」(p.48)。 「しかし重要なのは、実際に小ささが、『ある特定の視覚的な場所において』、眼からいくらかの隔たりをもって位置することで、人の限界を発見する方法--なにがしかかなり幅広い(あるいは中身がないということか?)哲学的な思考を探求し改変する方法--になるということだ」(同上) とT・J・クラークは記していますが、ここまで言えるものかどうか。本全体の中で位置づけねばならないのでしょうが、この点はまたということで先送りしたいと思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なお同書には、《蛇のいる風景(恐怖の効果)》と《穏やかな天気の風景》から、他にも気にしだすと気になる部分図が掲載されています。右の挿図もその一つで、《蛇のいる風景》で先ほどの二人がいたところから斜め右に下がったあたり、水辺に小さな赤と青の二人組、少しあけて、左の方にも赤の人物が数人、右の方にはさほど赤くはない人物が数人いました。 |  プッサン 《蛇のいる風景(恐怖の効果)》(部分) 1648頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところで ルイ・マラン、栗田秀法訳・解題、「表象の枠組みと枠のいくつかの形象」、『西洋美術研究』、no.9、20035.30:「特集 パレルゴン:美術における付随的なもの」、pp.64-80 でマランは、プッサンなどにからめて、「『物語』の表象についてのアルベルティの規範」(p.68)を引用していました。『絵画論』の全訳から続く一文を足して引いておくと; 「歴史画の中では、そこで起こっていることをわれわれに忠告したり、教えたりしてくれる人、また見るようにと手で招いてくれる人、誰もそばに近寄らないように顔を歪め、目を血走らせて脅かす人、何か危険もしくは不思議な出来ごとを示す人、彼らと共に泣いたり笑ったりさせてくれる人、そのような人を見るのは好ましいことだ。このように、描かれた人々が彼ら同士で、もしくは見る人達と一緒に、何をしようともすべては歴史画を飾り、物語を教えるのに役立っている」 (L.B.アルベルティ、三輪福松訳、『絵画論』、中央公論美術出版、1971、p.51:第2巻)。 引用箇所でアルベルティが想定しているのは、描かれた人物の感情をどのように身体の動きで表わすかという点にからんでいます。背景の点景人物という問題にどこまで当てはめられるかは、一律には決められますまい。 ともあれ点景の人物たちは、画面に賑わいをもたらすとともに、画面の焦点ではない、副次的で周縁的な位置で待機して、焦点をなす主要な事柄と観る者との間を仲介します。アルベルティが述べたように、何らかの反応や効果へと観る者を誘導しようとすることもあるでしょう。あるいは、描かれた空間の中で、道しるべや目印となり、見えない導線のネットワークを張り巡らせたりもする。 場合によっては、逆に、焦点から観る者の注意をそらし、視線を散らしたりするかもしれません。構図の求心性を遠心的に変えてしまうような種を植えつけるとでもいえるでしょうか。 はなはだもってわずかとはいえ、こうしていくつかの作例を見てくると、ムリーリョらの窓の構図や、ゴヤなどによるバルコニーの図は、これら背景の点景を抜きだし、独立させたものと捉えることもできそうな気がします。 2-iii バテシバと屋上のダビデ王 「怪奇城の画廊(前篇) - 〈ギャラリー〉の空間」の頁の始めの方で、〈ギャラリー〉の語について、美術辞典などで記されている意味について少し記しました(→あっち)。そういえばスポーツものの漫画などで、観客席や最初に触れた吹抜歩廊にいる観客たちが、試合の経緯を事細かく話しあう場面をしばしば見かけるような気がします。そんなに喋っている時間はあるのかとか、何でそこまで読みとれるんやとか、いろいろ気になったりすることもなくはない。そこでは時間が圧縮されているのだとかと理屈をつけて、作品世界を整合性のあるものとして一元化する、しかしそれは、特定の実在感を是とする立場に絡めとられるだけではないのか、むしろ情報を伝達するための約束事は約束事のままに、メタレヴェルからの混入を許容して、一貫性の無さこそを楽しんだ方がよくはないだろうかなどと、思案してしまったりするのでした。それはさておき、観客たちのことを「ギャラリー」と呼ぶのはどこで見かけたものか。手もとの英和辞書で"gallery"を引いてみると、 「[the ~]高さじきの人たち、大向こう;((ゴルフやテニスの))一般観衆、ギャラリー」 という項目がありました。手もとの仏話辞書の"galerie"には、 「((集合的))観客、聴衆;大衆、世論」 の項がある。 こうした意味でのギャラリーや野次馬、傍観者、通行人のモティーフは、画面全体の主題の中では、あくまで付随的な位置にとどまることでしょう。対するに、バルコニーや屋上からの視線が、主題の重要な要素を構成するものとして、バテシバの物語があります(『新共同訳聖書 聖書辞典』(新教出版社、2001)では「バト・シェバ」となっています;p.350)。 画題としては、〈スザンナと長老たち〉同様、裸婦を描く口実として採用されてきたものです。久米仙人の逸話から乱歩の「屋根裏の散歩者」(1925)、『裏窓』(1954、監督:アルフレッド・ヒッチコック)、『血を吸うカメラ』(1960、監督:マイケル・パウエル)などに至る、〈窃視〉の主題圏に属するものでもあります。 バテシバの図像といえば、レンブラントの《バテシバ》(1657、ルーヴル美術館)を挙げるににしくはありますまい。ただこの作品にはダビデ王の姿は描かれていません。出典を確かめてみると; 「さて、ある日の夕暮、ダビデは床から起き出て、王の家の屋上を歩いていたが、屋上から、ひとりの女がからだを洗っているのを見た。その女は非常に美しかった」(「サムエル記下」11章2、『聖書』、日本聖書教会、1976、p.445下段。 英語版ウィキペディアの該当頁(→こちら)の一番下、"External links"の一番上に挙げられたサイト [ Mechon Mamre ]に掲載された英訳(→こちらの2)では、11章2は "And it came to pass at eventide, that David arose from off his bed, and walked upon the roof of the king's house; and from the roof he saw a woman bathing; and the woman was very beautiful to look upon". 邦訳の「屋上」は英訳の"roof"に対応しているわけです)。 たとえばメムリンクの作例では(下1段目左)、画面左上、窓の向こうに建物があって、その屋上だかバルコニーに、赤い衣をまとい、王冠らしきものをかぶったダビデ王ともう一人の人物が、ずいぶん小さく描きこまれています(下1段目右)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

メムリンク(1430~40頃-1494) 《浴槽から出るバテシバ》 1485年頃 |

同細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

メムリンク 《ダビデ王と少年》 1485年頃 |

メムリンク 《浴槽から出るバテシバ》(再構成) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ただしこの作品については、 「正門の上にのった、欄干の上のダビデ王の細部は当初のものではなく、27.5 x 20.2cm の方形に描かれたもので、対応するオリジナルの部分が取り除かれた後になってから、メムリンクの絵に嵌めこまれた(17世紀前半か?)」 (Giorgio T. Faggin, Tout l'œuvre peint de Memling, (Les Classiques de l'Art), Flammarion, Paris, 1973, p.101 / cat.no.36) ことが指摘されています。切り取られた部分は上2段目左に載せた 25.4 x 19.7cm の板絵と考えられています(同上、cat.no.37)。この断片は上の引用元ではシカゴの美術研究所蔵となっていましたが、1986年に主要部分と同じシュトゥットガルト州立美術館の所蔵となりました(同館の公式サイト中(→あなた)中の"Sammlung Digital"より)。また Daniel Arasse, Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, Paris, 1992 には、主要部分と断片をつないだ再構成図が掲載されていました(p.44 / pl. 33;上2段目右)。この再構成図ではダビデ王と伝令の少年はずいぶん大きく見えます。この再構成が正しいとすれば、主要部分とダビデ王の部分は、同じ連続した空間に属しているのではなく、物語を伝えるために別々の空間を併置したものと捉えることもできるかもしれません。 加藤明子「パオロ・ヴェロネーゼ絵画における劇場的特質」、『美学』、no.169、43巻1号、1992夏、pp.24-34 は、「十六世紀イタリアにおける劇場舞台背景」について概観する中で、 「セルリオが建築書第二書中に掲げたウィトルウィウスの記述に基づく有名な三つの背景の図や、ウフィツィ所蔵のペルッツィの素描などから知られるプロスペッティーヴァ型背景は、同時代の絵画にも背景として取り入れられていることが指摘されてきた。パリス・ボルドーネの《バテシバの水浴》(ケルン、ヴァルラーフ・リヒャルツ美術館、図6)は、その代表的作例として研究史にしばしば登場する」(p.26) と記しています。セルリオの三つの背景の図やペルッツィのものとされたウフィッツィの素描は、「オペラ座の裏から(仮)」の頁でも触れました(→そちら、およびそちらの2;三点中の右)。ボルドーネには他にも何点か、建築描写が大きな比重を占める作品があります。この点については、 Andrea Gottdang, "La 'Sottil'arte della perspettiva'. Paris Bordones Architekturdarstellungen", herausgegeben von Sandra Pisot, Die Poesie der venezianischen Malerei. Paris Bordone, Palma il Vecchio, Lorenzo Lotto, Titian, Hamburger Kunsthalle und Hrmer, 2017, pp.86-103 + Katalog : "Architekturrezeption und Perspektive", pp.220-233 / cat.nos.68-78 を参照ください。 本作(下左)の前景にいる人物三人はピラミッドをなしていますが、安定するどころではなく、とりわけ右端の人物のからだの傾きがいやに目立ちます。たとえばエルミタージュ美術館の《ウェヌス、フローラとクピードー(寓意)》(1550、上記図録、p.173 / cat.no.25)のように、人物主体の作品にも傾いた人体を配置した構図が見られます。ボルドーネの好みなのでしょうか? |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ボルドーネ(1500-.71) 《水浴するバテシバ》 1547-48年頃 |

同細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ともあれ、先のヴェロネーゼの作品同様、白ないしそれに近い明るさのグレーの背景が、ただしヴェロネーゼのように画面と平行にではなく、奥への後退を強調して配されています。両側の建物の間の街路は、画面の中央へまっすぐ進むのではなく、左寄りへ、少し斜めになっています。前景の人物たちとその真上に配された背景はくっきり切り離されているのですが、斜めに傾いた奥行きと、やはり不安定な三人のピラミッドを貼りあわせることで、逆に、分裂したまま、ばらばらになりそうな、という形での空間を成立させているといっては、いささか深読みの感を免れないでしょうか。 そんな中、右側二つ目の建物の二階の窓から顔を出すダビデ王が、小さく、ただし周囲とは異なる褐色で描きこまれているのでした(上右)。 もう一点、モローの作例を挙げておきましょう(下左)。画面左下、直線的な欄干で区切られたテラスだかバルコニーに配された裸婦の肉付けは、マテューも言うように、いささか重苦しい(Pierre-Louis Mathieu, Gustave Moreau. Aquarelle, Fribourg, 1984, p.96)。ただ明るさとくっきりした輪郭によって、建物を区切る、前面には出てこない直線や曲線ともども、細部がほとんど見てとれない、庭や建物の褐色を主にしたもやもやしたひろがりを引き締めるアクセントになっています。そして彼女のいる位置から右へ、モローおなじみの鳥が何羽か、空間を導き、右上の、屋上だかバルコニーだかにいる、これまたえらく小さなダビデ王へとつなぐのでした (ある意味でギャラリーと見なせなくもない、モローにおける鳥については→「ギュスターヴ・モロー研究序説」[8]/「Ⅲ章3節ii. ウェヌス、エウロペ、レダと証人たち」の→あちらや、同[12]/「Ⅳ章4節 翼 - ガニュメデス、他」→あちらの2で触れました)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

モロー (1826-1898) 《バテシバ》 1885-86年頃 |

同細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (追補:例によってすっかり忘れていましたが、 「マネ作《フォリー・ベルジェールのバー》と絵の中の鏡」の頁でハンス・フォン・アーヘンの《バテシバの水浴》(1612-15頃)に触れていました(→あちらの3)。バテシバの背後に立って鏡をさしだしているのは 「老いた下婢」 (『ウィーン美術史美術館展』図録、東京、京都、1984、p.102/cat.no.32) で、その鏡の右奥、画面右上の端、建物の屋上に人物が小さく描きこまれています(右)。一人ではなく、二ないし三人いるようで、メムリンクの場合同様、伝令もいるのでしょうか)。 |

ハンス・フォン・アーヘン(1552-1615) 《バテシバの水浴》(部分) 1612-15年頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2-iv 後ろ姿の点景人物 バテシバの画面において、ダビデ王は大小や高低ははさておき、奥の方から前景のバテシバに視線を投げかけます。やはり大小や高低はさておき、画面の手前にいる観者に対し、鏡像的な位置に配されていると見なせるかもしれません。ヴェロネーゼの《アレクサンドロス大王の前で跪くダリウス王家の人々》でも、後景の白いバルコニーだか屋上の点景人物たちは、奥から手前へ視線を送ります。ムリーリョらの窓の作品やゴヤたちによるバルコニーの画面は、そうした、観る者の方へ視線を投げる人物を手前へ迫りださせたものでした。ロレンツェッティやカルパッチョにおける、遠景のごく小さな点景人物たちともなれば、彼らの視線はあちこち散らばることでしょうが、その散らばり具合自体、前景の主要画面との関係において設定されたのだと、考えることもできるでしょう。 人物の視線によって構図における導線を作るという点では、そうすると逆に、手前から奥へという向きもあってしかるべきなはずです。その場合後ろ向きの人物を前景に配することになります。たとえば 宮川淳、「ブリューゲルあるいはうしろ姿の画家」(1968)、『宮川淳著作集 Ⅲ』、美術出版社、1981/1999、pp.13-18 という、短い論考がありました(また 「うしろ姿の画家」(1972)、同上、pp.19-20; 「眼と距離 ブリューゲルの人と作品」(『ブリューゲル 新潮美術文庫 8』、新潮社、1975)、同上、21-30 および pp.31-45=新潮美術文庫版の「図版解説」)。 その中で、ミュンツの『ブリューゲルの素描』から長めに引用した後(宮川が見たのが独語原著か英訳かはわかりませんが、とりあえずたまたま手もとにある英訳では; Ludwig Münz,translated by Luke Herrmann, The Drawings of Bruegel. A Complete Edition, Phaidon, 1961, p.22)、 「たしかに彼らはミュンツが指摘しているように、出来事の直接の立会人という以上に、出来事とそれに立会っているひとびとをも含めたひとつの状況の目撃者である」(p.15) と、またジョットの《キリストの死への悲しみ》(1304-06、パドヴァ、スクロヴェーニ礼拝堂)を先例としてあげ、 「ここではうしろ姿は画家を、したがって見る者を、聖なる出来事から異化し、遠い目撃者とするというよりは、吉川逸治氏が指摘されているように、むしろ逆に、そこに同化させ、居合せさせる役割、いわば一人称とでもいうべき役割を果している」(p.16) と述べた上で、 「おそらくブリューゲルにおいて、うしろ姿は眼の主題と密接に結びついている」(p.17) として、議論を進めます。ただこれらを論じる前提として、 「たとえば綜合的なフォルムと色彩は、ゴーガンに先立ってすでにブリューゲルにおいて独自の有効な造型的語彙をなしているが、うしろ姿はなににもましてブリューゲルにその口実ないしチャンスを提供していないだろうか。あるいはまた、ブリューゲルの奥行きのある空間構成にとって、うしろ姿が眼を画面の奥に導く上で重要な役割を果たしていることも事実である」(pp.13-14) と前の段に記していました。ブリューゲルとゴーガンに共通項を見るのはとても気になるところで、 高階秀爾、『美の思索家たち』、新潮社、1967 の六つ目の章で紹介されていた「『ブリューゲルのマッキア』 ハンス・ゼーデルマイヤ」(pp.87-104)が連想されたりもしました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| それはさておき、空間の組織という点で一例だけ挙げておくと、「〈怪奇〉と〈ホラー〉など、若干の用語について」の頁でも触れた《パウロの回心》(右→ここ)を、『ブリューゲル 新潮美術文庫 8』では、 「ブリューゲルはこの出来事を前景に直接に描くのではなく、けわしい山道をよじのぼって左下から右手奥へと進んでいく軍団の流れと、前景の大きなうしろ姿がつくり出すもう一つの視線の方向との交点に位置づけている」(図24;『宮川淳著作集 Ⅲ』、pp.41-42) と記しています。その際なぜか、全図は小さなモノクロで載せ、カラー図版は右下から上へ三分の二ほど、左へ半分ほどの部分図にしてありました。この部分は遠近・大小がさまざまな人物で埋め尽くされており、しかもその少なからずが背を向けた姿で捉えられています。 |

ブリューゲル(1525/30-69) 《パウロの回心》 1567 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 先ほどのゴーガン云々に事寄せるなら、右端の背を向けた人物がまとう、あざやかな黄色と他の色との関係に注目すべきでしょうか。「怪奇城の図面」の頁で挙げたウィーン版《バベルの塔》(→ここの2)の左前景、王の一行の中にも黄色い服をまとった人物がいます(右)。他にも《十字架への道》(1564、同)の右前景、聖母の左右にいる女性や《収穫》(1565、メトロポリタン美術館)では右下の背を向けた農婦など、何点かの作品で黄色の服を見つけることができます。それぞれの画面での黄色や他の色の配置について、論じた人もいることでしょうが、今のところ出くわせずにいます。 |  ブリューゲル 《バベルの塔》(部分) 1563 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 画面の前景から奥へ視線を導くのに、背を向けた人物を最前景に配して視線を肩代わりさせるという手立ては、鏡のモティーフでもしばしば選ばれました。この点は「マネ作《フォリー・ベルジェールのバー》と絵の中の鏡」の頁でも見ました。後ろ姿の人物の視線が奥に置かれた鏡へ向かい、鏡に映ったこちら向きの顔から、手前へ視線が反射されるというわけです。後ろ姿の実物と鏡に映ってこちら向きの鏡像は向かいあわせになり、その間に空間が宿されます。こうした例はけっこう多いような気がします。 それに比べると、実物と鏡像が背中合わせになるという配置は、ブーシェ(上の頁の図33)やアングル(図30~32)、キャサット(図26~29)などを先例に、マネの《フォリー・ベルジェールのバー》(1881-82;図1)やボナール(図52~53)など、近代に目を引くようになりますが、それまでは多くを占めるにいたらなかったのではないかというのが、上の原稿を書いた時の出発点でした。 前景で背を向けた実物と奥の鏡で前面を見せる鏡像の組みあわせは、少なくともヨーロッパの絵画史の文脈では、線遠近法による箱型空間の一例となります。化粧する女性という設定がしばしば選ばれ、その場合さほど広い舞台を要しないことが少なくないため、箱型空間には親密さ・内密さがまぶされます(もっとも、メムリンクの《虚栄》(1485頃;図7)などのように、実物と鏡が画面の左右で、ほぼ横に並べられる場合も少なくありません。また「喜多川歌麿筆《姿見七人化粧》を巡って」の頁でわずかばかり、日本の浮世絵の作例を垣間見ましたが、鏡のモティーフはヨーロッパ圏以外でも見られます。いずれにせよ、あまり単純に割り切るわけにはいかなさそうです)。 これに対して、前面を見せる実物と背を向けた鏡像が背中合わせに配される場合、ちょうど先に見たムリーリョやゴヤの作品で、窓やバルコニーが前の方へせりだしてくるように、マネの《フォリー・ベルジェールのバー》などで、実物と鏡像が近づいて距離が小さくなるほど、やはり鏡は前へせりだし、画面全体と重なりあおうとします。パルミジャニーノの《凸面鏡の自画像》(図16)を先駆に、ボナールや「4.鏡の絵画史 ー 現代」で挙げた作品などに、そうした傾向が現われる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| とはいえ、背中合わせの実物/鏡像という設定が近代以前に見られないというわけでもありません。一つが上記の頁の「補遺」で挙げたサヴォルドの《鎧を着けた男の肖像》(1521頃;補図1)です。この作品の構図はジョルジョーネ由来と見なされています。そして何より、ヤン・ヴァン・エイクの《アルノルフィーニ夫妻像》(1434;図2)を挙げなければなりますまい(右)。 画面奥の壁にあるのは鏡なので、手前から奥へ向かう視線が、鏡で折り返されて手前へ戻るという点は、実物と鏡像が向かいあわせの場合と変わりません。ただ鏡像が背を向けているため、奥の壁を突き抜けてさらに奥へというヴェクトルが、向かいあわせの場合以上に、奥から手前へのヴェクトルと重ねあわされることになっているとは言えないでしょうか。 |

ヤン・ヴァン・エイク 《アルノルフィーニ夫妻の肖像》(部分) 1434 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 《アルノルフィーニ夫妻像》における背を向けた鏡像と同じように、《宰相ロランの聖母》ないし《ロランの聖母(子)》ないし《オータンの聖母》(1435頃;下左)では、後ろ姿の人物が、前景ではなく、画面のずっと奥に配されています(下右)。こちらは鏡ではないので、奥へ進む視線は跳ね返されることなく、さらに奥へと向かう。鏡に映る室内ではなく、光と大気に満たされた屋外へ、鏡像の奥、実際には画面の手前で扉口とそこに立つ人物たちに収斂するのではなく、川と両岸の町、遠くの山と空へひろがっていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ヤン・ヴァン・エイク (1390頃-1441) 《宰相ロランの聖母》 1435年頃 |

同細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ただし奥の風景と宰相および聖母子がいる前景の室内との間には、両者を仲介する空間が配されています。室内の奥、三連半円アーチのあるところからいったん低くなっているのでしょうか、小道で区切られた庭園になっているようです。その奥で6段ほど上がって、鋸歯型胸壁のある通路がアーケードの向こうで左右に横切っています。ほぼ中央、鋸歯状 後ろ姿の人物は正確には下を見下ろしているようで、とすると向こうにひろがる景色を眺めていると言えるかどうか。しかし背を向けること自体が、手前から奥へというヴェクトルを作動させると、見て差し支えありますまい。むしろ下向きだったり横向きだったり、孔雀が二羽いたりすることで、単線的に奥へ向かうだけに留まらない、いくつもの方向への可能性がはらまれ、それが風景の拡がりに呼応するのだと言っては、深読みになるでしょうか。 ロヒールの《聖母を描く聖ルカ》(下左)の構図が《ロランの聖母》にならっていることは、広く認められているようです。縦66cmの後者に対し、前者は縦137.5cmと、ほぼ倍になっていますが、聖母子と彼女たちに相対する男性を左右に配した屋内、いったん低くなった庭園、一段高くなって鋸歯型胸壁、そして風景という連なりはそのまま採用されています。胸壁の向こうで川が伸びてゆき、左右の両岸に町があるのもそのままです。パターンは異なるものの、双方前景の床は明暗の市松模様を基本にしています。他方半円アーチの連なりは水平の梁に、二本の円柱は捻れ柱に置き換えられました。微妙に向きを違えていた胸壁の二人は、そろって川の方を見ているようで、男女の対になっています(下右)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ロヒール・ヴァン・デル・ウェイデン(1399/1400-1464) 《聖母を描く聖ルカ》 1435-40年頃 |

同細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「背を向けた人物のまわりに組織された二次的場面は、主要場面の効力を相対化する。かくして主要場面は、おのれだけで力を及ぼすことを止めてしまう。すぐそば、すぐ近くにいながら、何人か、あるいは一人の人物が主要場面の権限から解放され、それに背を向けるという身振りは、一番目の出来事の衛星などではないことを確認し、さらに強めさえする。このようにして位階は混乱させられる。なぜなら二次的場面は主要な場面を支えるのではなく、むしろそれとは反対のことを言うのだ。そして、フランドルの人々のもとで繰り返し現われる、真の相補性において、こうした組織化は構成される」 と、ジョルジュ・バニュは述べます (Georges Banu, L'Homme de dos. Peinture, théâtre, Adam Biro, Paris, 2000, pp.41-42)。 そしてフランドル絵画の例として、続けてロヒールの《聖母を描く聖ルカ》(ただし上掲のボストン美術館版ではなく、エルミタージュ美術館のヴァージョン)を、また引用箇所に先立っては、ペトルス・クリストゥスの《聖母の死》(下左右)を挙げるのでした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ペトルス・クリストゥス(1410/15-73) 《聖母の死》 1460-65年 |

同細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なおバルコニーではありませんが、前景に屋内、奥に胸壁という配置は、上の箇所で触れた、『長靴をはいた猫』からの、屋内からバルコニーの方を見たカットに対応していると見なせるかもしれません。 追補; Angela dalle Vacche, Cinema and Painting. How Art Is Used in Film, 1996 / 1997 ; "chapter6. F.W.Murnau's Nosferatu : Romantic Painting as Horror and Desire in Expressionist Cinema", p.172 および p.260 note 28 は『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922)を論じるものですが、その際〈後ろ姿の人物 Rückenfigur 〉について、フリードリッヒを中心に取りあげていました。 奥村あゆ、「『マイスター・フランケ』作《聖トマス祭壇画》 後ろ姿のキリスト復活像に関する考察 - 贖罪、蘇生、審判、救済の目に見える証 ー」、『美術史』、74巻1号、2024.10、pp.70-88 3 露台に二人 「怪奇城の高い所(完結篇) - 屋上と城壁上歩廊など」の頁でも触れましたが(→そこ)、『さらば美しき人』(1971)に出てくるヴェランダは、ロケ先の一つトッレキアーラ城の伊語版ウィキペディアの頁(→そこの2)の下の方、"Camera d'Oro"(黄金の部屋)の項に写真が掲載された"Loggia di nord-est"(北東のロッジア)と同じものと思われます。映画の中ではヒロインの部屋から数段上がって出たところにあります(下左→そこの3)。けっこう広く(下右)、湖だか海だかを見渡すことができる。ここでヒロインとその夫が、後には彼女とその兄とが話すことになります。後者の場面からすると、ヒロインの部屋以外にも、ヴェランダに入ることができる通路があるという設定なのでした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ロジャー・コーマンのポー連作には、何度かバルコニーが登場しました(追補:→「暖炉の中へ、暖炉の中から - 怪奇城の調度より」の頁でも触れました)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第一作の『アッシャー家の惨劇』(1960)では、館の当主が招かれざる客に、一族と土地の過去を説明する際、バルコニーに出ました(右→そちら)。カメラは上から下りてきます。右端は鋸歯胸壁が折れ曲がって、すぐ壁が突きでている。背後のフランス窓はゆるい角をはさんでいます。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第二作の『恐怖の振子』(1961)でも同じパターンが踏襲されます。城主の妹が招かれざる客に過去の顛末を物語る(右→そちらの2)。奥はやはり広い窓ですが、床まで届くフランス窓ではありません。また窓ともども、バルコニーも折れ曲がっています。右端はこちらも突き当たりで、欄干に載っているのはグリフォン像でしょうか。画面には映りませんが、バルコニーへの入口は左にあるのでしょう。城主の妹は左へ向かい、また左へ折れ曲がります。どういう風になっているのか、気になるところです。 また前作では、バルコニーのすぐ下がわずかながらも映されましたが、今回はまわりの景色はまったく出てきませんでした。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第三作『姦婦の生き埋葬』(1962)と第四作『怪異ミイラの恐怖/黒猫の怨霊/人妻を眠らす妖術』(1962)にはバルコニーの類は登場しません。 連作番外篇『恐怖のロンドン塔』(1962)には、「怪奇城の高い所(完結篇) - 屋上と城壁上歩廊など」で見たように、バルコニーというよりは城壁上歩廊が出てきます(右→そちらの3)。やはりまわりの様子は不明、また主人公は亡霊と交わります。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第五作『忍者と悪女』(1963)では、死んだはずの妻が窓の外に現われ、主人公はフランス窓を開いてバルコニーに出ます(下左→そちらの4)。外から見てすぐ左は突き当たりの壁、右へは少しバルコニーが続きます。『アッシャー家の惨劇』や『恐怖の振子』における左右の関係とほぼ同じです。ともあれ右の突き当たりには隠し扉があるはずなのですが、画面には映されませんでした。 なお「(完結篇) - 屋上と城壁上歩廊など」の頁を作った時はすっかり忘れていたのですが、本作には壁の出っ張り伝いに進むという場面がありました(下右→そちらの5)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| もう一つの番外篇『古城の亡霊』(1963)はお休み、第六作『怪談呪いの霊魂』(1963)では主人公夫妻の寝室にバルコニーがついていました(→そちらの6)。城に到着した次の朝、最初バルコニー側から窓越しに屋内が見えます(下左)。切り換わると今度は室内からバルコニーの方が見られる(下右)。またバルコニー側の視点に換わり、妻が出てきます。さほど広くはなくて、夫妻の会話となります。過去の重要な出来事が話されたりすることもなく、ただ、夫の方は中身が変わっていたのでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後の場面では(約36分)、雷の夜、夫が一人でバルコニーに出ます。さらに後になって(約47分)、今度は妻が一人でバルコニーに出る。どちらの場合も長居はしません。この作品では一階の大広間と地下の空間こそが重要であって、寝室のある二階が占める比重は小さい。バルコニーは引きかえすべき折り返し点であるかのようでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第七作『赤死病の仮面』(1964)では、ヒロインの部屋の外にバルコニーがありますが、屋内から眺めるだけで、そこに出ることもありませんでした(右→そちらの7)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『黒猫の棲む館』(1964)では、夫の寝室にバルコニーがあります。三度に渡って新妻が訪ねてきます。一度目(約39分)は、バルコニーに出て、庭になっているのか、外を眺めます。二度目は(約53分)、バルコニーから夫が入ってきます。散歩に出かけたというので、バルコニーから屋外へ直接行けるということのようです。屋内での話が済むと、夫はまたバルコニーに出てしまいます。 そして三度目(約1時間4分)、黒猫に追われてバルコニーに出た妻が右上を見上げると(右→そちらの8)、角塔が聳えています。バルコニーの右端には、蔦に半ば覆われて、木の扉があるのでした。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| バルコニーに出て話すのは、バルコニーが家の一部でありながら、外部でもあるためなのでしょう。屋内では話しにくいこと、屋内の現在の生活とはいったん途切れた過去の出来事も、バルコニーなら話せるというわけです。屋内で進行中の事態、屋内で流れる時間から少しだけ距離を置いて、俯瞰することができる。 また『恐怖のロンドン塔』では亡霊に出くわし、『忍者と悪女』の場合のように隠し扉があったり、『黒猫の棲む館』であれば、あり方が不明な角塔に通じていたりと、なにやら特殊な空間とつながっていたりもする。 それにしても、番外篇二作はおくとして、コーマンのポー連作八篇中、『赤死病の仮面』の例を除くなら、五作でバルコニーが登場したことになります。ショットの使い回し、似たような状況の反復はこの連作の常ではあるにせよ、これはこれで興味深い点でした。また隠し扉や蔦に半ば隠れた扉がある場合もあるにせよ、右で突き当たりになるさまが画面に映されるというのも、何か理由でもあるのでしょうか? 4 露台の外 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『恐怖城』の場合同様、『凸凹フランケンシュタインの巻』(1948)でも、バルコニーから情報を発信することはできませんでした。ドラキュラ伯爵は蝙蝠に変身してバルコニーから飛び立とうとしますが、狼男タルボットが飛びついて、ともども海に落ちてしまいます(→あちら)。 中空に突きでたバルコニーは、たしかに外に開けている。しかし出入口ではない。落下以外の方法では、そこから移動するのを許さないと言わんばかりだと言っては、深読みになるでしょうか。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 海に落ちた伯爵と狼男がどうなったかは、示されません。双方滅びたかどうかもわからない。少なくとも活動停止の状態に陥ったといったところでしょうか。余談ながら、半世紀を経ての再始動を物語るのは、該当作品頁の「おまけ」(→あちらの2)に挙げた ジェフ・ロヴィン、友成純一訳、『狼男の逆襲』(扶桑社ミステリー ロ10-1)、扶桑社、2006 でした。他方、すでに『フランケンシュタインと狼男』(1943)の末尾において、フランケンシュタインの怪物と狼男は、戦いあったまま、ダムの決壊で押し寄せる濁流に呑みこまれていました。さらに、『キングコング対ゴジラ』(1962、監督:本多猪四郎)では、タイトル・ロールである二頭の怪獣は、もつれあいつつ崖から海に転落します。やがてキングコングは泳ぎ去り、ゴジラの消息は不明でした。『モスラ対ゴジラ』(1964、同)でも、幼虫形態のモスラ二体が吐く糸でがんじがらめになったゴジラは、海に落ちて行方知れずとなりました。『怪獣大戦争』(1965、同)も同様に、キングギドラとゴジラが相ともに崖から落ち、キングギドラは飛び去るものの、ゴジラは沈んだままです。 以上はとりあえず思い浮かんだ例で、他にもあることでしょうが、とまれ幾度となく繰り返される、相争う怪物二体が崖から海ないし水中に落ち、少なくとも一体はそのまま消息を絶つというパターンは、もしかすると、『フランケンシュタインと狼男』や本作を範例としていたのかもしれません。二体の怪物の闘争に決着をつけないのは、結論を回避する安直さと見なせなくもなく、また場合によっては、次回作につなぐことができるという、商業上の要請も働いているのでしょうが、ここまで執拗に反復されるのは、なにがしか訴えるところがあると感じられていたのでしょう。 余談ついでに、やはり該当作品頁の「おまけ」で、クライマックスが桟橋で展開、そこに炎が放たれるという点で当作品を参照しているのかもしれないとして、『フレディVSジェイソン』(2003、監督:ロニー・ユー)を挙げました。桟橋ということは、海ではないにせよ湖で、二体の怪物は少なくともいったん、水中に沈みます。一応の決着はつくのですが、だが……と、ある時期以降のホラー映画における紋切り型というか、蛇足以外ではない幕引きを迎えるのでした。 「怪奇城の高い所(後篇) - 塔など」の頁でも触れたように(→ここ)、『たたり』(1963)では、バルコニーから角塔を見上げたヒロインが(下左→ここの2)、角塔が見下ろす視線に圧されたかのように反りかえり、あやうく転落しそうになります(下右)。この状況はラスト近く、図書室の螺旋階段を上った先でも繰り返されます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この間にもう一度、バルコニーが登場しました(右→ここの3)。その際は屋内でははばかられそうな言い争いが行なわれます。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『呪いの館』(1966)でもラスト近く、バルコニーの欄干が崩れ、ヒロインが転落しそうになります。かろうじて男性主人公が引っ張りあげる(下左→そこ)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

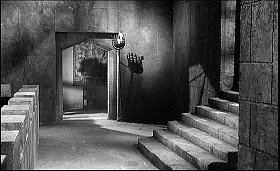

| このバルコニーは館の地下墓所の奥に設けられていました(上右→そこの2)。地下ではあるのですが、先の場面で男性主人公は「高くて下りられない」と言っていました。館自体が崖の上にでも建っているのでしょうか? バルコニーからまわりを見渡した画面は出てきませんでした。枯れ木なのか葉が落ちたのか、木の枝が伸びてきて届く高さではあるはずなのですが、どんな風に根を張っているのかもわからない。葉のないとげとげしい枝以外は暗い空しか映らず、手がかりのない虚空にでも突きだしているかのごとくです。ひいき目でこじつけるなら、『デモンズ'95』(1994、監督:ミケーレ・ソアヴィ)のラストの状況を思わせなくもないかもしれません(『デモンズ'95』については→『デモンズ3』(1989)の頁で少し触れました)。『デモンズ'95』のラストからはまた、 ダニエル・F・ガロイの『模造世界』(中村融訳、創元SF文庫 SF カ 1-1、東京創元社、2000) 原著は Daniel F. Galouye, Simulacron-3 ( Counterfeit World ), 1964、 その5章の末尾(p.96)が連想されたりもしました。この場面は『模造世界』を映画化した『13F』(1999、監督:ジョゼフ・ラスナック→「怪奇城の肖像(後篇)」の頁でも触れました)でも映像化されていました。原作の記述とも『デモンズ'95』のラストとも異なるイメージですが、邦訳文庫の表紙側カヴァーからうかがうことができます。この写真は(株)ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント提供とのことで、映画の製作者による公式のものなのでしょう。トリミングされていない同じ写真と思われるものが ルイス・ジアネッティ、堤和子・増田珠子・堤龍一郎訳、『映画技法のリテラシーⅡ 物語とクリティック』、フィルムアート社、2004、p.37、図7-22 に掲載されていました。 バルコニーとは屋内と屋外という二つの領域の間で、屋内から屋外へ突きでた岬のようなものなのでしょう。ただこれは、向こうへ渡ることのできる橋ではありません。二つの領域は欄干や、バルコニーではないのでしょうが、ヴァン・エイクの《ロランの聖母子》やロヒールの《聖母を描く聖ルカ》のように狭間胸壁によって、截然と分離されています。無理に渡ろうとすれば、転落する危険を呼びこむことになるのでした。 最後にバルコニーがらみの曲ということで、 Michael Oldfield, Heaven's Open, 1991(邦題:マイケル・オールドフィールド、『ヘヴンズ・オープン』) 名前が「マイク」から「マイケル」に変わった14枚目の6曲目、LPならB面まるまる使った"Music from the Balcony"(「ミュージック・フロム・ザ・バルコニー」)、19分46秒、器楽曲です。 マイク・オールドフィールドの他の曲→あそこでも挙げました:「怪奇城の高い所(後篇) - 塔など」の頁の「v. 鐘塔など」 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 追補:いつに変わらずすっかり忘れていましたが、『女ドラキュラ』(1936)のラストは、タイトル・ロールが矢を射こまれ、バルコニーに出て倒れるのでした(右→こなた)。それまで室内にいたのですが、滅びの場としてバルコニーを選んだというのでしょうか。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2023/04/17 以後、随時修正・追補 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > バルコニー、ヴェランダなど - 怪奇城の高い所(補遺) |