| < 劉慈欣(1963- ) < 近代など(20世紀~) Ⅴ | ||||

劉慈欣、訳:大森望、光吉さくら、ワン・チャイ、監修:立原透耶、『三体』(ハヤカワ文庫 SF 2434/リ 6-2)、早川書房、2024 英題は Liu Cixin, The Three-Body Problem, 2006 /2008 2019年刊本の文庫化 劉慈欣、訳:大森望、立原透耶、上原かおり、泊 功、『三体Ⅱ 黒暗森林』(上下)(ハヤカワ文庫 SF 2442-2443/リ 6-3~4)、早川書房、2024 英題は Liu Cixin, The Dark Forest, 2008 2020年刊本の文庫化 劉慈欣、訳:大森望、光吉さくら、ワン・チャイ、泊 功、『三体Ⅲ 死神永生』(上下)(ハヤカワ文庫 SF 2449-2450/リ 6-5~6)、早川書房、2024 英題は Liu Cixin, Death's End, 2010 2021年刊本の文庫化

|

|||||||||||

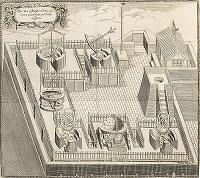

| ■ 「バルコニー、ヴェランダなど - 怪奇城の高い所(補遺)」の頁の「2-ii. 露台や屋上の点景人物など」で、元代の界画《建章宮図》中に描かれた展望台のような施設に関して(下左)、 ジョゼフ・ニーダム、協力=王鈴、監修=東畑精一、藪内清、訳=吉田忠、高橋雄一、宮島一彦、橋本敬造、中山茂、山田慶児、『中国の科学と文明 第5巻 天の科学』、思索社、1991 で見かけた《北京古観象台(観星台)》図(下右)のことを追補しました(→こちら)。 |

|||||||||||

《建章宮図》(部分) 元* * 画像の上でクリックすると、拡大画像とデータを載せた頁が表示されます。 |

メルキオール・ハフナー 《北京古観象台(観星台)》 フェルディナント・フェルビースト『ヨーロッパ天文学』(1687)のための挿絵* |

||||||||||

| 劉慈欣『三体』の第2部11章「三体 墨子、烈火」を読んでいると、話中に出てくるゲーム『三体』内の場面で、 「石の階段づたいにピラミッドのてっぺんに昇ると、そこは、古代の天体観測所のようになっていた。平坦な台の一角に全長数メートルに及ぶ天体望遠鏡があり、そのそばにはさらにいくつか小型の天体望遠鏡が置かれている。べつの一角には、古代中国の天球儀のような、変わったかたちの機器が数台。いちばん目を惹くのは、台の中央にある大きな銅製の球で、直径は二メートルほどある。入り組んだ機械の上に置かれたその球は、さまざまな大きさの多数の歯車で支えられ、ゆっくりと回転していた」(p.218) というくだりに出くわしました。作者の発想源がどんなところにあったのかはわかりませんが、上掲の二図が連想されたことでした。 ■ 上の箇所のすぐ後、「墨子」が登場、宇宙模型を開陳します; 「『宇宙は火の海に浮かぶ、中身が空洞の大きな球だ。球には無数の小さな穴と、ひとつの大きな穴がある。火の海の光はそれらの穴から内側に入ってくる。小さな穴は星で、大きな穴は太陽だ』 …(中略)… 『ですが、その仮説には、大きな欠陥がひとつあります。太陽が昇るときや沈むときには、動かない星々を背景に、太陽が移動していくのが見えます。しかし、あなたの中空の球体のモデルの場合、すべての穴は、たがいの位置関係が固定されているはずです』 『そのとおり! だから、モデルを修正した。すなわち、宇宙球は、内殻と外殻、二層の球殻で構成されている。球の中にもうひとつ球があるわけだ。ぼくらが見ている空は内層にあたる殻で、小さな穴が無数に空いている。その外側にある外殻には、大きな穴が一つだけ。外殻のこの大きな穴から入ってきた光は、二つの球殻のあいだで反射と散乱をくりかえし、そこに明るい光を蓄積する。この明るい光が、内殻の小さな穴から洩れてくる。それがつまり、ぼくらが見ている星々だ』 『ならば、太陽は?』 『太陽は外殻の大きな穴から内殻に投射された光だ。その光があまりに強いため、卵の殻を光が透過するようにして内殻を貫き通し、その結果、ぼくらは太陽を見ることになる。投射された光斑のまわりでは、散乱する光がやはりものすごく強いので、内殻を透過する。だから、日中は晴れた空が見える』 『二層の球殻を不規則に回転させている力はなんですか?』 『宇宙球の外にある火の海の力だ』 『しかし、太陽の明るさや大きさは変化しますよね。あなたの二層殻モデルでは、太陽の明るさと大きさは固定されるはずです。たとえ火の海の明るさが一定ではなかったとしても、穴の大きさは変わらないのでは』 『このモデルに対するきみの理解は単純すぎるよ。火の海の状態が変化するのにつれて、二層の球殻も膨張したり収縮したりするんだ。その結果、太陽の大きさや明るさに変化が生じる』」(pp.222-224)。 ◇ 作中のゲーム内での話であること、またゲームの舞台が太陽系の地球ではない点はおきましょう。歴史上の墨翟(ぼくてき Mò Dí、紀元前470年頃~-紀元前390年頃)の学派は、 「漢代にはいって急速に衰微し、それ以後ほぼ二千年にわたって関心を持つ学者は少なく、ほとんど看過されてきた。しかしいわゆる『墨経』中に含まれる論理学的記述や光学を中心とした自然科学的記述は、清末の時代になってヨーロッパの学術が輸入されるに及んで、それとの比較によって再び注目されるようになり…(後略)…」 藪内清訳注、『墨子』(東洋文庫 599)、平凡社、1996、「序文」、p.3) とのことです。自然科学的要素への注目から、上の宇宙論の提唱者として選ばれたのでしょうか。 ちなみに書物としての『墨子』は七十一篇からなると伝えられていますが、現存するのは五十三篇で(同上、「解説」、p.375)、その内 「第四十から第四十五までの第三類は経上下・経説上下・大取・小取の諸篇であって、論理学をはじめ各種の科学的内容をふくみ、これによって近年、特に墨子の価値が高められてきた」(同上、p.376)。 「胡適の『中国哲学史・上』には、墨子の科学的記載は、算学・幾何学・光学・力学などにわたっているとしている」(同上、p.382)。 ジョゼフ・ニーダム、協力=王鈴、監修=東畑精一、藪内清、訳=吉川忠夫、佐藤保、木全徳雄、島尾永康、『中国の科学と文明 第2巻 思想史[上]』、思索社、1991、 pp.201-244:「第11章 墨家と名家」、 とりわけ「(b) 墨経中の科学思想」(pp.207-223)、また ジョゼフ・ニーダム、協力=王鈴、監修=東畑精一、藪内清、訳=橋本万平、野矢弘、大森實、宮島一彦、『中国の科学と文明 第7巻 物理学』、思索社、1991、 pp.34-55:「第26章c-1~2 墨家と度量衡/墨家、梃子と天秤/張力、破壊と連続」、 pp.107-113:「第26章g-1 墨家の光学」 なども参照ください。 とまれ、『三体』中の「墨子」の宇宙論と直接関係があるわけではなさそうです。 ◇ 他方『晋書天文志 上』に、 「古くから、天を論じる人びとに三つの学派がある。第一の学派を蓋天といい、第二の学派を宣夜といい、第三の学派を渾天という」 (山田慶児・坂出祥伸・藪内清訳、『中国の科学 世界の名著 続1』、中央公論社、1975、p.228。 『晋書』は「唐の太宗の貞観年間(627~649年)」(同、p.57)に成立) とあって、 「天にはつまるところ形質がない」(同、p.230) という〈宣夜説〉はさておき、〈蓋天説〉は 「天は傘に似ており、地は裏返した皿の形をしている」 (同、pp.228-229。 また蓋天説を解説した『周髀算経』巻下の冒頭も参照;橋本敬造訳、『中国天文学・数学集 科学の名著 2』、朝日出版社、1980、p.321) と考えるのに対し、〈渾天説〉では 「天は鶏の卵みたいなものであり、地は鶏の卵の黄味みたいなものであって、ぽつんと天の内部に位置している。天は大きくて、地は小さい。天の表側と裏側には水がある。天と地はいずれも気に乗っかって定立し、水に載っかって運行する」 (前掲『中国の科学 世界の名著 続1』、p.232. また後漢の張衡(78-139)の『渾天儀』の冒頭も参照:橋本敬造訳、上掲『中国天文学・数学集 科学の名著 2』、p.364) と説きます。球形の宇宙という点では渾天説が近そうですが、後者は火ではなく水に囲まれ、また二層の球殻という構造も示しません(追補:→そちら(『戦慄怪奇ファイル コワすぎ! FILE-04 真相!トイレの花子さん』(2013)のメモの頁の「追補」)も参照)。 ◇ 星については、渾天説と結びつけられる張衡の『霊憲』に、 「地には山獄があり、それが地の気をひろく行きわたらせ、その精が凝集した種が(天上で)星になる。星というものは、その本体のもとは地から生じ、そのエッセンスが天空で凝集して生長したものであって、天空に連なって錯綜し分布して、すべての星にはそれぞれに帰属する星座があるのである」 (橋本敬造訳、上掲『中国天文学・数学集 科学の名著 2』、p.355。 『霊憲』と渾天説の関係については、同、p.358 註1) と述べられています。『晋書天文志 上』では『霊憲』から抜粋して、 「日は陽の精の本原、月は陰の精の本原、五惑星は五行の精である」 (前掲『中国の科学 世界の名著 続1』、p.241。p.466「訳注」241(3)も参照 『霊憲』の該当箇所は、上掲『中国天文学・数学集 科学の名著 2』、pp.354-357) とありました。張衡について詳しくは 髙橋あやの、『張衡の天文学思想』、汲古書院、2018 などを、また『淮南子』「天文訓」や『霊憲』などから宋学にいたる宇宙生成論における日月星辰の位置づけについては、 山田慶児、『朱子の自然学』、岩波書店、1978、pp.24-28/Ⅰ章1、32/同、40-44/Ⅰ章2、140-143/Ⅱ章3(5)、153-161/同 などを参照ください。山田慶児の本には、 「もともと、中国の天文学は惑星系モデルをまったく欠除している。日月五星の遠近の順序さえ問われぬ。西洋天文学の宇宙構造論は、地球と日月五星の配列を根幹として構想されるのを、つねとした。中国の天文学にそれが欠けていたことは、天は気だとする立場が広漠たる無限宇宙論以外のなにものでもなかったのを、示すであろう。逆にいえば、無限宇宙論は惑星系モデルの欠除という代償を払うことによって、はじめて可能だったともいえよう。惑星系モデルにたいする詳細な考察は、惑星系空間に視野を限定しがちであろう、したがって、恒星球をその限界とする有限宇宙論に帰着しがちであろうからである。中国の伝統的な無限宇宙論がいかなるものであったかは、渾天説の特異な発展過程から推論される。もともと蓋天説にあっては、地を覆う半球状の天蓋の表面に、恒星も日月五星も存在する、と考えられた。恒星と日月五星のちがいは、その表面に固着するか、そのうえを移動するかにすぎぬ」(同、pp.140-141/Ⅱ章3(5)) とのくだりが見られる一方、 「朱子によれば、九天とは九方の天でなく、同心球状に層一層と積み重なった天の九つの境域である。といっても、それは決して固体としての天の重層でなく、気の回転の速さにもとづく宇宙空間の区別にすぎない。つまり、剛性を異にする九層の気の空間である」(同、p.142/同)。 「内のほうの何重かは比較的軟かだが、外のほうになるとしだいに硬くなる」(同上)。 「かりに第九重ともなれば、まさしく硬い殻みたいになっていよう」(同上)。 「気の外にはきっとひどく厚い殻があるにちがいない。それがこの気を固めているゆえんなのだ」(同、p.144/同) とありました。 ◇ 「火」や「穴」といったイメージからは、中国の宇宙論とは別に、ミレートス学派のアナクシマンドロスが連想されたりもします; 「また、現にあるこの世界の生誕のときに、永遠なるものから、熱いものと冷たいものとを生み出すものが分離し、これから生じた炎の球体が大地のまわりの空気を、あたかも『樹皮』が木のまわりを包むようにして、包み込んだ、とも言う。そして、その球体が破裂し、多数の円環状のものに閉じ込められることによって、太陽や月やもろもろの星ができたのである」 (内山勝利編、『ソクラテス以前哲学者断片集 第Ⅰ分冊』、岩波書店、1996、pp.166-167/第12章A10 同じ断片の別訳; 山本光雄訳編、『初期ギリシア哲学者断片集』、岩波書店、1958、p.10/6-25 ジョン・バーネット、西川亮訳、『初期ギリシア哲学』、以文社、1975、p.96/第1章(2)19)。 「諸天体は火の環状体であり、全宇宙的な火から分離してそれが空気に閉じ込められたものである。それには、筒状のある種の噴出孔があり、そのところで天体の姿を呈する。したがって、噴出孔がふさがると、蝕が起こるのである」 (前掲『ソクラテス以前哲学者断片集 第Ⅰ分冊』、p.167/第12章A11 同じ断片の別訳(拙稿「世界は虫喰い穴だらけ」(1997)でエピグラフに使った箇所だったりします→そちら); 山本光雄訳編、上掲書、p.10/6-26 バーネット、前掲書、p.102/第1章(2)21 断片の引用先も邦訳されました; 大貫隆訳、『キリスト教教父著作集 第19巻 ヒッポリュトス 全異端反駁』、教文館、2018、p.74/第1巻6章4)。 ◇ 「二層の殻」とは異なりますが、パルメニデースのいわゆる 「連接的により合わされた輪(ステパネー)があるとパルメニデスは言う。その一半は稀薄なものからできており、もう一半は濃密なものからできている。またそれらの間には光と闇の混合した別の輪がある。そしてそれらすべてを取り囲んで城壁のような固いものが存在し、その下には火の輪がある。すべての最も中心にあるものも固く、その周囲にもまた火の輪がある」 (内山勝利編、『ソクラテス以前哲学者断片集 第Ⅱ分冊』、岩波書店、1997、、pp.64-65/第28章A37 別訳; 山本光雄訳編、上掲書、p.43/12-104(イ) バーネット、前掲書、pp.279-280/第4章92 井上忠、『パルメニデス』、青土社、1996、p.257/vii-v)。 これだけではわかりにくいのですが、バーネットの邦訳では、上の断片で「輪」と訳された「ステパネー(ステプァナイ)」に「帯」の語が当てられ、 「ところでこれらの『帯』を球と見なすのは、まったくの間違いである。ステプァナイ(στέφαναι)の語は、『 と断った上で、 「しかしこの箇所は、狭い輪形が夜の広い輪形で取り囲まれており、それぞれはその中央に突進する火の部分をもっていると理解するのが、どちらかといえば自然であると私はおもう」(同上、p.281) とされていました。 ◇ 「二層の球殻も膨張したり収縮したりする」というくだりは、バーネットがアネクシメネースのところの一節に 「宇宙が呼吸する」(バーネット、前掲書、p.113/第1章28) という見出しをつけ、ピュータゴラースの章に送った、アリストテレース『自然学』の報告と比べることができるでしょうか(同上、pp.156-157/第2章53。上のパルメニデースの箇所のすぐ前、pp.277-278/第4章91 も参照); 「ピュタゴラス派の人たちも空虚が存在すると主張した。そして、気息(空気)と空虚が無限なるものから天そのものの中に - いわば天が気息を吸いこむようにして - はいっていき、空虚は、継続的に存在するもののうちのあるものを分離し、区分するようにして、もろもろの自然本性を区分する」 (内山勝利編、『ソクラテス以前哲学者断片集 第Ⅲ分冊』、岩波書店、1997、p.169/第58章B30 別訳; 山本光雄訳編、上掲書、p.23/8-50(イ) 引用先の邦訳; 出隆・岩崎允胤訳、『アリストテレス全集3 自然学』、岩波書店、1968、p.145/第4巻第6章 213b22)。 ◇ 「宇宙は火の海に浮かぶ」というイメージであれば、アニメーション 『結城友奈は英雄である』(2014、監督:岸誠二)、第10話「愛情の絆」 の後半のある場面が連想されたりもします。 |

|||||||||||

| 「壁を越えれば、神樹様が見せていた幻が消えて、真実が姿を現わすよ」 という言葉に促されたある人物が、 「世界は宇宙規模の結界の中」 にあることを目の当たりにします。結界の外、宇宙の実相は、炎が渦巻く空間なのでした(右)。右の場面で中央の白い木の形が、「神樹」とその結界です(追補;デイヴィッド・ブリン〈知性化シリーズ〉のメモ頁でも触れました→そちらの2)。 |

『結城友奈は英雄である』 2014、第10話「愛情の絆」 約18分; 結界の外の宇宙 |

||||||||||

| ◇ あるいは宇宙に他ならない球に開く「小さな穴は星で、大きな穴は太陽だ」というイメージなら、 吉行淳之介、『星と月は天の穴』、1966/昭和41年 のタイトルが思いだされずにいませんでした。作中では、 「あんなものは、空の穴ぼこだよ…(中略)… 月は、もっと大きな穴ぼこだ」(講談社文庫版、講談社、1971、p.86/15章) と、「皮肉」(同)、「反撥の口調」(同)、「シニックな喜劇風の味」(同、p.87)をもって口にされるものの、ネガティヴであれポジティヴであれ、そこに読みとりうるいかなる意味づけとも何ら関わりなく、ただそれだけで印象的だからこそ、タイトルに選ばれたのではありますまいか。 ■ 『三体Ⅲ 死神永生』である人物は、 「光速のせいだ。…(中略)…光速を超えるものがない以上、どんな情報も力も、宇宙の端から端には永遠に伝わらないことになる。…(中略)…宇宙はただの膨張する死体なんだよ」(上巻、pp.309-310/第2部) と慨嘆します。この三部作において、超光速移動や通信といった類は出てきません(亜空間に値するものは登場、超空間の存在も前提されます)。物語のある時期と次の時期との間に開く時間の間隔の長さはもとより、登場人物が人工冬眠するという設定が何度か見られるのも、この点と無関係ではないのでしょう。 そのかぎりで、ということでしょうか、〈終極宇宙船〉と称して、 「曲率エンジンを最大出力にして、狂ったように加速させることで、光速に無限に近づく。目的は、相対論効果を利用して時間を跳び超え、宇宙が熱的死を迎える未来までたどりつくこと。計算によれば、彼らの十年がわれわれの五百億年に相当する」(『Ⅲ 死神永生』下巻、pp.496-497/第6部) といった話も出てきます。 ポール・アンダースン、浅倉久志訳、『タウ・ゼロ』(創元SF文庫 638-05)、東京創元社、1992 なども思いだされるところですが、素人目には、ほんまかいなという気がしなくもなかったりするのでした。 ◇ 他方『三体』第3部30に、 「ひとつのちっぽけな高次元の構造が、非常に大きな低次元の構造を包含できることがわかる」(p.507) というくだりがありました。次元の高低の変換という主題は、その後も登場することになります。同第3部33では、 「九次元構造を二次元に展開する?」(p.564) 「陽子は二次元ではなく、一次元になってしまいました…(中略)… はい、一本の無限に細い線です。理論的には、長さは一・五光年に達するはずです」(p.566) 「『原子よりサイズの小さい粒子の内部構造を、いったいどれほど複雑にできる?』 『それは、何次元の視点から観察するか次第です。一次元の視点から観察すれば、ただの点 - 一般人が思い浮かべる粒子と同じです。 二次元もしくは三次元の視点から見れば、粒子は内部構造を持つものとなり、 四次元から見れば、粒子は広大な世界です』」 …(中略)… 『七次元の視点から見た粒子は、三次元空間における三体星系に匹敵する複雑さを持ち、 八次元になると、ひとつの粒子が天の川銀河全体と同等の存在になります。 九次元にまで上がると、ひとつの亜原子粒子の内部構造と複雑さは、全宇宙に匹敵します。 それ以上の高次元については、われわれの物理学はまだ探求できていませんから、複雑さの度合いを想像することすらまだできません』 …(中略)… 『あれは、 本サイトではお馴染み、パスカルの〈ダニ〉のヴイジョンが連想されるところです(→「バロックなど(17世紀)」の頁の「パスカル」の項参照)。少し後で触れるように、〈芥子納須弥〉の比喩も出てきます。 ◇ 『Ⅲ 死神永生』では、〈四次元のかけら〉(第2部、上巻、p.472)なる現象が出来します。 「ある物体のすべてのレベルが四次元空間でさらされると、無限に入れ子になっているマトリョーシカ人形のような深さの感覚が見る者をめまいに誘う。〝胡桃の殻の中に閉じ込められていても、無限の空間を領する王となれる〟(『ハムレット』二幕二場)というのは、もはやたんなるメタファーではない」( 『Ⅲ 死神永生』上巻、p.466/第2部)。 『ハムレット』からのお馴染みの一句については→「バロックなど(17世紀)」の頁の「おまけ」も参照 「合わせ鏡のアナロジー…(中略)…このアナロジーで言えば、長い通路にある鏡の一枚一枚がひとつひとつの三次元空間に相当する。…(中略)…四次元空間にいる観測者に見える空間はからっぽで均一なのに、言葉で言い表せない深さがあるからだ。この深さは、距離の問題ではない。空間のひとつひとつの点と不可分になっている。.…(中略)… 一ミリごとに、底なしの深淵がある」( 『Ⅲ 死神永生』上巻、pp.469-470/第2部)。 など、〈高次元空間感〉(同上、p.469)記述の試みを経て、〈四次元のかけら〉とは、 「ぼくらの三次元宇宙は、一枚の大きな薄い紙 - さしわたし百六十億光年もある大きな紙だ。そして、この紙の上のある場所に、ごく小さな四次元のシャボン玉がひとつくっついている…(中略)… 三次元宇宙という紙は、どこまでも真っ平らに広がっているわけではない。ある場所では歪み、四次元空間に届いている。それが歪曲ポイントだ。低次元から高次元に通じる抜け穴。その中に飛び込むことで、四次元に入ることができる」( 『Ⅲ 死神永生』上巻、pp.472-473/第2部) と述べられます。そして〈四次元のかけら〉内で出くわした「リング」について、 「三次元の世界で説明するなら、いま見ているリングはひとつのリングではなく、隠れている無数のリングの重なりだ。この四次元の質感は心に強い印象を与え、仏教の教えに言う〝 〈芥子納須弥〉について→「仏教 Ⅱ」の頁の「iii. 華厳経、蓮華蔵世界、華厳教学など」を参照。 (→下記追補でも触れました) 他に、 「そして彼は、この宇宙もホログラフィーかもしれないと想像した。どの一点も、すべてを含んでいる。だとすれば、たった一個の原子が残っているかぎり、この宇宙すべてが残る」(『三体Ⅱ 黒暗森林』下巻、p.335/第3部)。 「すべての宇宙はどれも、同じ超幕の上の泡粒なので…(中略)…、彼らの大宇宙は、一定のエネルギーを費やして、超幕のべつの泡に情報を伝達することができる」(『Ⅲ 死神永生』下巻、p.569/第6部)。 というくだりもありました。 ◇ 『Ⅲ 死神永生』ではさらに、 「四次元が三次元に崩潰するように、三次元空間も二次元空間へと崩潰するのかもしれません。ひとつの次元が量子レベルに小さく折り畳まれるのです〉(下巻、p.375/第5部) という現象が出来します。 「情報ウィンドウに、二次元化された宇宙都市の全体が映し出された。…(中略)…死んだ都市だが、都市の原寸大の図面と呼ぶほうがふさわしいかもしれない。この図面には、街のあらゆる細部が描かれている。…(中略)…この図面の基本原理は、重なって隠れる部分がなく、すべての細部が平面上に並ぶことだった」( 『Ⅲ 死神永生』下巻、p.424/第5部)。 「都市の原寸大の図面」というイメージについては、ボルヘス『汚辱の世界史』中の「学問の厳密さについて」およびニール・ゲイマン「地図を作る人」に関し→「北欧、ケルト、スラヴなど」の頁の「おまけ」も参照 ◇ 「マクロ原子は、通常の原子が低次元に展開されたものである可能性が高い。…(中略)…それが起こったのはビッグバン直後かもしれないし、いまもずっと継続して起こりつづけているのかもしれない。もしかすると、この宇宙のすべての原子は、悠久の時間の果てに、最後は低次元に展開するのかもしれない。だとしたら、われわれの宇宙の最期の姿は、低次元の原子で構成されたマクロ宇宙ということになる」(『三体』、p.599/同第3部34)。 〈マクロ原子〉については 「三年前、きみが球電研究からマクロ原子を発見した」(同上) と触れられる点からして、前日譚 『三体0 球状閃電』(2005、邦訳:2022) に出てくるのではないかと思われますが、今のところ未見 (追補(2025/05/13:その後見る機会がありました; 劉慈欣、訳:大森望、光吉さくら、ワン・チャイ訳、『三体0 球状閃電』(ハヤカワ文庫 SF2475/SF リ 6-7)、早川書房、2025 「もしもマクロ原子が存在するなら、マクロ物質が存在するはずだし、マクロ世界も存在することになるのでは?」(pp.319-320/第2部「マクロ電子」) というくだりがありました)。 ◇ 宇宙の膨張に関して; 「『…(前略)…宇宙はいつまでも永遠に膨張して、どんどん密度が下がり、冷たくなりつづけるんでしょ』 『それは古い宇宙論で、ぼくらはそれがまちがっていたことを証明した。きみたちは、暗黒物質の総量を低く見積もりすぎていたんだ。宇宙の膨張はやがて止まり、自身の重力によって収縮に転じる。どんどん小さくなって、最後は重力崩壊を起こして特異点になり、そこからふたたびビッグバンが起こる』」(『Ⅲ 死神永生』下巻、p.514/第6部)。 ある時点でチャールズ・ミスナー(マイスナー Charles W. Misner, 1932-2023)の名とともに、 「一辺が一キロメートルくらいの正六面体だ。天井と床と四つの壁がある部屋を想像してくれ。ただ、この部屋の不思議なところは、天井と床がじつは同じもので、四面の壁のうち、向かい合う二つの壁も実際は同じひとつの壁だということだ。つまり、ほんとうの壁は二面だけしかない。あるひとつの壁から向かい合う壁まで行くと、すぐに最初の壁に戻ってしまう。天井と床についても同じことだ。完全に密閉された世界だから、端まで行くと出発点に戻る。…(中略)… これは宇宙だ。たしかにずいぶん小さいけど、まぎれもなく宇宙なんだよ」(『Ⅲ 死神永生』下巻、pp.556-557/第6部) という小宇宙が登場 ー マイケル・スコットの『 「大宇宙の終末のとき、この小宇宙の中に身を隠して、重力崩壊 ー ビッグクランチ ーをやり過ごしてほしいと願っていました。そして、次のビッグバンのあと、新たに生まれる大宇宙の中で、そのエデン時代を体験してほしい」(『Ⅲ 死神永生』下巻、p.560/第6部) との提案がなされます。しかし、 「『宇宙の総質量はビッグクランチを引き起こすのにちょうどぴったりの数値なんだ。もし総質量が現在より少しでも小さくなれば、宇宙は閉じるのではなく開くことになり、無限に膨張しつづける』 『でも、質量は失われてる』…(中略)… 『そういう小宇宙が、大宇宙から質量を奪っている』」(『Ⅲ 死神永生』下巻、p.572/第6部) ことがわかってしまうのでした。 それはともかく、宇宙が閉じているか開いているか、収縮に転じるか永遠に膨張しつづけるかを定める質量が、膨張が始まった時点でいずれかの値をとったのだとしても、事後的に変化することがありうる、という点は興味深いものでした。 またビッグ・クランチ/新たなビッグ・バンを通過して情報を伝えることができるかというモティーフに関しては、先に触れたポール・アンダースンの『タウ・ゼロ』はじめ、 ジェイムズ・ブリッシュ、浅倉久志訳、『時の凱歌 宇宙都市 4』(ハヤカワ文庫 SF 322)、早川書房、1978 『A-ko The ヴァーサス BATTLE 1 GRAY SIDE』および『A-ko The ヴァーサス BATTLE 2 BLUE SIDE』(1990、監督:西島克彦) などと比べることができるでしょうか。他方 水見稜、『マインド・イーター』(ハヤカワ文庫 JA 194)、早川書房、1984 では、 「宇宙のすべての法則は、最後にビッグ・クランチによって徹底的にかみ砕かれ、消化される。そして次回のビッグ・バンによって、またまったく異なる物理法則が宇宙を均質におおうのである。ところがどうしたことか、今回のビッグ・バンは、完全に再生をとげていない、未消化の宇宙をぶちまけてしまった」(「野生の夢」、p.10) と、〝前宇宙〟(同、p.96)からの残滓が主題となりました。 ◇ 「エデン時代」と呼ばれた初期の宇宙に関しては、 「楽園時代の宇宙は、四次元じゃなくて十次元だ。その時代の真空中の光速は、いまよりずっと速いなんてもんじゃない。無限大に近かった。当時の光は、量子力学で言う遠隔作用を及ぼすことが可能だったし、一プランク時間のうちに宇宙を端から端まで横断することができた」(『Ⅲ 死神永生』下巻、p.505/第6部)。 「すでに低次元に落ちた宇宙をふたたび高次元に引き上げるのは事実上不可能だ。だったら、逆のやりかたをしたほうがいいかもしれない。つまり、宇宙をゼロ次元まで落として、さらにその先まで次元を下げることができれば、時計の針がリセットされて、なにもかもが始まりに戻り、宇宙はふたたび十のマクロ次元を持つようになるかもしれない」(『Ⅲ 死神永生』下巻、p.512/第6部)。 「三体文明の宇宙論によれば、新宇宙はまちがいなく四つ以上のマクロ次元を持つはずで、もしかすると十次元以上になるかもしれない…(中略)… 高次元宇宙では、あるひとつの特徴が生存確率を大きく高める。すなわち、数多くのマクロ次元の中で、ひとつ以上の次元が時間次元に属することである。…(中略)… 時間に二つの次元しかなかったとしても、時間は一直線じゃなくて平面になる…(中略)… ということは、無数の方向が存在する。つまり、ぼくたちは同時に無数の選択ができるってことだよ」(『Ⅲ 死神永生』下巻、pp.569-570/第6部)。 以前どこかで、時間と垂直に交差する時間というのを読んだ憶えがあります。バリントン・J・ベイリーの「宇宙の探求」(『シティ5からの脱出』所収)だとずっと思っていたのですが、ひっくり返すとそれらしい箇所が見つけられない(追補:→バリントン・J・ベイリー『時間衝突』(1973)・『シティ5からの脱出』(1978)より・『永劫回帰』(1983)メモ頁の冒頭参照)。 それはともかく、二次元の時間というのもなかなか想像できないのですが、さらに三次元四次元・・・の時間、あるいは空間の次元が増えるにしたがって変化する時間といったイメージも、興味深いところではありますまいか。 (追補;「近代など(20世紀~) Ⅲ」の頁の「J>W.ダン」の項(→こちら)で挙げた ボルヘス、「時間とJ.W.ダン」 に、ダンとそこから引用するボルヘスのことを記していました。また S・W・ホーキング、佐藤勝彦解説・監訳、『時間順序保護仮説』(1991)収録の「第3章 アインシュタインの一般相対論と量子力学」に、 「この、実時間に直角に交わっているのが、いわゆる虚時間の方向なのです」(pp.66-67) と述べられていました。ホーキングは同じことを別の著書でも記していますが*、上の本には英語原文が掲載されていたので確認しておくと; "This is the so-called imaginary direction of time, at right angles to real time"(英文 p.27). * たとえば、 スティーヴン・W・ホーキング、佐藤勝彦監訳、『ホーキングの最新宇宙論 ブラックホールからベビーユニバースへ』、1990、p.116/「虚時間」の章 スティーヴン・W・ホーキング、佐藤勝彦訳、『ホーキング、未来を語る』、2001、p.72/第2章 など)。 時間といえば、関連づけられるものかどうか、次のくだりもありました; 「その瞬間は無限に短いようでもあり、無限に長いようでもあった。時を渡っているのに時の外側にいるような、奇妙な感覚。 のちに関一帆が教えてくれたところでは、このとき程心が体験していたのは〝時間真空〟だった。その長さは時間では計れない。なぜなら、そのあいだには、時間自体が存在していないからだ」(『Ⅲ 死神永生』下巻、pp.518-519/第6部。また、同、pp.552-553)。 ■ 「ホワイト・キューブ以前の展示風景」の頁の「追記の4」でも触れたのですが(→あちら)、 「『再会! 三重県立美術館のコレクション』展をふりかえって」、『HIll WIND』、no.3、2004/3/12 (→あちらの2 [ < 三重県立美術館のサイト ]) という旧稿で、SFにおいて美術館はどんな風に扱われるのだろうかと問うたことがありました。『A-ko the ヴァーサス』(1990)へのメモの頁で、未来の宇宙を舞台にしたSFなどで見られる美術品に感慨を催したのも(→あちらの3)、勉強不足ゆえ以外ではないのですが、そうした例に出くわすことが多くはなかったような気がしたからでした。対するに『三体』三部作では、ぽつぽつと美術品などが見かけられました。 ◇ たとえば《清明上江図》は気がついたかぎりで、四度ほど言及されていました。原作については 伊原弘編、『「清明上河図」をよむ』、勉誠出版、2003 などを見ていただくとして、最初は 「大学三年生のとき、情報理論の授業で、教授が二枚の大きな絵を見せた。一枚は精密に描かれた北宋時代の有名な『清明上河図』。もう一枚は広々とした空の写真だった。空の写真は、なにもない抜けるような青空に、あるかないかわからないほど薄い雲がひとすじだけたなびいている。教授はこの二枚の絵に含まれる情報量はどちらが多いかとたずねた。正解は後者で、前者の十倍か二十倍の情報量があるのだという。 『三体』もこれと同じで、その巨大な情報量は奥深くに隠されている」(『三体』、p.176/第2部) と、細かく描きこまれた絵の見本といった扱いでした。引用中の『三体』は作中ゲームのことで、次の箇所も言わんとするところに変わりはありません; 「一方、目の前にある現実世界は、表面的には複雑に見えても、実際はむしろシンプルな、『清明上河図』ではないかという気がしてきた」(『三体』、p.232/第2部11)。 宇宙都市の状態を表わすたとえとして; 「それはまるで、無重力状態にある『清明上河図』のようだった」(『Ⅲ 死神永生』下巻、p.265/第4部) もう一度、後に触れる「地球文明博物館」の収蔵品として名指されます(『Ⅲ 死神永生』下巻、p.428/第5部)。ただし、 「外で起こっているとてつもなく大きな破壊の前では、これもただの古い絵にすぎない」(同上)。 本筋に深く絡まないかぎりで四度も出てくるというのは、それだけ馴染みがあるということなのでしょう。ただ三箇所目以外の扱いは、何やら微妙の感なしとしません。あるいはむしろ、馴染みがあるからこそ、微妙な点も見えてくると見なすべきなのでしょうか (追補;→宝樹 『三体X 観想之宙』(2011)・メモの頁も参照)。 ◇ 『Ⅱ 黒暗森林』第1部では登場人物がルーヴル美術館を訪問(上巻、p.322~333)、 「終末のあと、こういう絵画や美術品はどうなるのかって」( 『Ⅱ 黒暗森林』上巻、p.326/第1部) という疑問が口にされます。昔の拙稿での問いとも無縁ではなさそうですが、これは『Ⅲ 死神永生』で、 「冥王星には地球文明博物館が建設されています。もともとそこは、地球上の貴重な文化財の相当量が保管されています」(下巻、p.384/第5部) という場面に通じているのでしょう。その中には、 「壁から突き出したひとつの手がたいまつを捧げ持っている…(中略)… これに似たデザインをどこで見たのか、いまやっと思い出した。パリのパンテオンだ。その地下にあるジャン・ジャック・ルソーの墓では、これと同じような、たいまつを握った手が突き出している」(『Ⅲ 死神永生』下巻、pp.404-405/第5部) といった眺めにも出くわしました。腕付き燭台について→「怪奇城の廊下」の頁の「5. 廊下を動く視線(2)」も参照。 ◇ 他に《モナリザ》が出てきたりもします(『Ⅲ 死神永生』下巻、pp.412-413/第5部)。先のルーヴル訪問の際も《モナリザ》が言及されていました(『Ⅱ 黒暗森林』上巻、pp.328-330/第1部)。別の場面でも 「モナリザの微笑やチェシャ猫の笑い」( 『Ⅱ 黒暗森林』上巻、p.208/第1部) と、たとえに用いられます。《モナリザ》の微笑は 「モナリザをじっと見つめても、その微笑みの意味は一秒ごとに変化して、二度と同じものにはならない」(『Ⅱ 黒暗森林』上巻、p.330/第1部)、 「冥王星の地下にある壮大な墓所で、十万年のあいだ灯っていられる薄暗いランプの光に照らされ、モナリザの微笑みは現れたり消えたりするような気がした」(『Ⅲ 死神永生』下巻、p.413/第5部) といったくだりからして、単に知名度があるから名前を出したというわけではなさそうです。 ◇ 「地球文明博物館」の場面ではゴッホの《星月夜》(下右)も登場します(『Ⅲ 死神永生』下巻、pp.411-412、447-449/第5部)。 |

|||||||||||

| 「程心にとっていちばん印象的だったのは、ゴッホの空間表現だった。彼の潜在意識下では、空間はかならず構造を持っていたのではないか。ゴッホの絵はそんなふうに見えた。…(中略)…ひも理論によれば、空間は、物質と同じように、無数の微細な振動する弦でできている。ゴッホの絵には、まさにその弦が描かれていた。彼の絵の中では、山や麦畑や家々や樹木と同じように、空間そのものが微細な振動に満たされている」(『Ⅲ 死神永生』下巻、pp.411-412/第5部)。 「たしかにその空は『星月夜』そっくりだった。…(中略)…いくつもの巨大な天体が宇宙を満たしている。…(中略)…しかし、天体はいくら大きくても実在感がなく、むしろ時空の渦のようだ。この宇宙では、空間のあらゆる部分が狂気と恐怖に攪拌されて流動し、渦を巻き、震えている。冷気しか発しない苛烈な炎のようだった。太陽と惑星、すべての実体と存在は、この時空の乱流から生まれた幻影にすぎないように見えた」(『Ⅲ 死神永生』下巻、pp.448-449/第5部) と、こちらも引きあいに出しただけではない描写がなされています。 |

ゴッホ(1853-1890) 《星月夜》 1889* |

||||||||||

| ◇ この他、 「グロテスクなダリ風の絵画」( 『Ⅱ 黒暗森林』下巻、p.242/第3部) という比喩が見られ (ダリについては、→こちらも参照:「オペラ座の裏から(仮)」の頁の「3-7 テアトロ・オリンピコ、他」)、また 「西暦時代の現代アート」(『Ⅲ 死神永生』上巻、p.257/第2部) に言及されたりしていました。架空の絵なのでしょう、ある施設を飾る 「黄、白、青、黒の四色の幾何学模様から成る抽象画」( 『Ⅱ 黒暗森林』上巻、p.171/第1部) や、ある組織の長官室に飾られた二点の油絵が記述されます(『Ⅲ 死神永生』上巻、pp.115-116/第1部)。 地球文化と三体世界との〈文化反射〉(『Ⅲ 死神永生』上巻、pp.261-262/第2部)の結実として、 「四光年も離れたところにいる三体人」(『Ⅲ 死神永生』上巻、p.258/第2部) が制作した「映画や絵や音楽」(同上)のことが語られたりもします。 ◇ 他方、 「中国画と油絵の違いをごぞんじですか? 油繪は豊かな色彩で分厚く塗り込められます。…(中略)…でも中国画は違います。そこはたくさんたくさん空白があり、それらの空白が中国画の目なんです。画の中の風景はただ、空白にとっての枠にすぎません」( 『Ⅱ 黒暗森林』上巻、p.298/第1部) とある人物が述べ、この人物が描いた絵が後に出てきます; 「ほとんどが空白で、遠目に見ると白紙のよう…(後略)…」( 『Ⅱ 黒暗森林』上巻、p.379/第2部)。 〈西洋画〉と〈東洋画〉の違いは、 『Ⅲ 死神永生』下巻、p.87/第3部の話中話でも、遠近法の有無という軸で取りあげられていました。 ◇ 美術品以外では、『Ⅲ 死神永生』下巻、p.146/第3部で、エドガー・アラン・ポオの「大渦に呑まれて」が言及されます。 同、p.564ではマーガレット・ミッチェルの『風と共に去りぬ』の一節が登場人物の一人によって暗誦されます。 先のルーヴル訪問の場面では、ソフィー・マルソーと彼女が出演した『ルーヴルの怪人』(2001、監督:ジャン=ポール・サロメ)が引きあいに出されました( 『Ⅱ 黒暗森林』上巻、p.328/第1部。この映画には「オペラ座の裏から(仮)」の頁の「プロローグ i」で触れたことがあります→こちら)。さらにある人物が「若いころに見た映画」として、 「登場人物たちは、まったく同一の無数のキューブ状の部屋から成るルービックキューブ的な世界にいる。個々の部屋にはそれぞれ致命的な仕掛けが隠されていて、登場人物たちはひとつの部屋から次の部屋へと果てしなく移動してゆく……」( 『Ⅱ 黒暗森林』下巻、pp.333-334/第3部) と述べられ、割注に 「1997年公開の『CUBE』か」 とありました(監督:ヴィンチェンゾ・ナタリ)。 追補;本三部作の二次創作である宝樹 『三体X 観想之宙』(2011)について→こちらにメモの頁を設けました。 |

|||||||||||

| 2024/08/24 以後、随時修正・追補 | |||||||||||

| 追補(2024/12/16); 劉慈欣、訳:大森望、古市雅子、「山」(2006)、『流浪地球』(角川文庫 リ 2-1)、早川書房、2024、pp.237-286 英題は Liu Cixin, "Mountain", 2006 2022年刊本の文庫化 本作は太平洋の赤道上で海水が吸いあげられて「およそ9100メートル」(p.246/第1章)の山をなすという印象的な光景から始まります。この海山を登攀して頂上にたどり着いた主人公は、この事態を引き起こした異星の船の乗員から、彼らの故郷である宇宙に対する見方の歴史を聞かされることになります。 「最初の宇宙モデルは自然にできた。宇宙は二つの部分で構成される。ひとつはわれわれが生存している三千キロメートルの球状空間、もうひとつはそれをとり囲む岩石層だ。この岩石層はあらゆる方向に無限に伸びている。そのため、われわれの世界は固体の宇宙にある泡だと考えられる。われわれはこれを〝泡宇宙〟と名づけた。この仮説は、稠密宇宙論と呼ばれる。もちろん、この仮説には、以下のような可能性も含まれる。すなわち、無限につづく岩石層には、われわれの世界以外にも泡があるかもしれない」(pp.259-260/第3章)。 〈地球空洞説〉が連想されるところですが(なので、同じ著者の「詩雲」(2003)ともども→こちらにも挙げておきます;「通史、事典など」の頁の「iii. 地学・地誌・地図、地球空洞説など」。またバリントン・J・ベイリーの「洞察鏡奇譚」も参照→そちら:バリントン・J・ベイリー『時間衝突』(1973)・『シティ5からの脱出』(1978)より・『永劫回帰』(1983)メモ頁)、この〈泡宇宙〉にはしかし、単なる地表面の裏返しに留まらない、重力や生命のあり方が設定されているのが、面白い点でした(pp.260-261/同)。 ともあれ、長い歴史の紆余曲折を経て、 「新たな宇宙論が誕生した。この宇宙モデルでは、泡世界から遠ざかるほど宇宙の密度は減少し、やがて空っぽの空間になる。そしてその空間は無限につづく。この理論は空間宇宙論と呼ばれる」(p.265/第4章)。 「泡紀元33281年」(p.262/同)、〈空間宇宙論〉成立のきっかけになった科学者は、仮に「コペルニクス」と呼ばれます(p.264/同)。その後「ニュートン」(p.266/第5章)、「ガガーリン」(p.279/第9章)らに画される展開を経る中、 「数々の泡船が外へ外へと岩石層を掘り進み、空間宇宙論の予言する三万二千キロの岩石層の外、密度がゼロの天国へ突き抜けようと試みた」(p.268/第5章)、 「こうしてコア人ははじめて〝液体〟を目撃した」(p.275/第8章)、 「コア人はついに、彼らが一度も接触したことのなかった物質形態、すなわち〝気体〟を発見した」(p.277/同) などなどの変転の末、異星人は主人公に告げます; 「おまえは山のふもとにいる。われわれはみな、山のふもとにいる。光速は山麓だ。空間の三次元も山麓だ。光速と三次元空間というせまい谷に閉じ込められて、おまえたちは……窮屈に思わないのか?」(p.282/第10章)、 「この宇宙は、半径二百億光年の泡世界だ」(p.283/同)、 「われわれのこの宇宙は泡だ。さらに大きな固体の中にある空洞だ」(同)、 「この気泡は、超固体の中で膨張している。…(中略)…この超宇宙たる固体が無限かどうか、だれにもわからない」(同)、 「『超固体宇宙にはほかにも気泡があるんですか?』 …(中略)… 『巨岩の中にいくつも小さな泡があると考えてみろ』」(p.284/同)。 コペルニクス、ニュートンといった名でたとえられるのは、科学革命以降の宇宙論の変遷をなぞるだけかとも思われましたが、その上でもう一度ひっくり返して、最外層が固体だと見るところが興味深い点でした。もとより理屈の上では、その外は、その外は……と無限に逆転し続けることでしょう。 ついでながら、 劉慈欣、大森望・古市雅子訳、『老神介護』(角川文庫 リ 2-2)、角川書店、2024 2022年刊本の文庫化なのですが、文庫版で追加されたエッセイ(「訳者あとがき」、pp.275-276) 「われわれはSFファンである」(2003) に、 「そしていま、われわれが頭を悩ませているのは、ひとつひとつの素粒子が何兆個もの銀河に満ちているのか、それともわれわれの宇宙はひとつの素粒子に過ぎないのかという問題だ」(p.279) というくだりがありました。『三体』のところで触れた〈芥子納須弥〉が思い起こされるところです→こちら。 |

|||||||||||

| HOME > 宇宙論の歴史、孫引きガイド > 近代など Ⅴ > 劉慈欣(1963- ) > メモ / 四方山話・目次 |