| < 『A-ko The ヴァーサス』(1990) < xxiii. 日本の漫画、アニメーションその他 < 近代など(20世紀~) Ⅵ | ||||

| 『A-ko The ヴァーサス BATTLE 1 GRAY SIDE』(1990、監督:西島克彦) 『A-ko The ヴァーサス BATTLE 2 BLUE SIDE』(1990、監督:西島克彦)

|

|||||||||||||||||||||

| ■ 『GODZILLA 怪獣惑星』(2017、監督: 静野孔文・瀬下寛之)、『GODZILLA 決戦機動増殖都市』(2018)、『GODZILLA

星を喰う者』(2018)の三部作に対しては、批判的な意見がまま目につくようで、実際3DCGによる人間の、というか人の顔のデザインが生硬なことと相まって、登場人物たちの描写に余裕がなかったような気がします。他方、人類による環境への干渉の結果、怪獣が呼び起こされるというモティーフは、『原子怪獣現わる』(1953、監督:ユージン・ルーリー→「怪奇城の高い所(後篇) - 塔など」の頁の「viii. 灯台」でも触れました)や『ゴジラ』(1954、監督:本多猪四郎)以来のパターンだとして、地球に限らず、人類に相当する種が歴史のある段階に至った時、〈怪獣〉が出現するという設定は興味深いものでした。 また第三部『星を喰う者』に登場するギドラ出現のさまが(下左)、長い首以外の部分が隠れているせいもあって、キングギドラというより、『海底軍艦』(1963、監督:本多猪四郎)におけるマンダ、さらに虚空から降下してくる点で、やはり概して評価の高くないらしい、しかし個人的にはお気に入りの『宇宙大怪獣ドゴラ』(1964、監督:本多猪四郎)でのタイトル・ロールが形態変化する内の、大クラゲ状の相を思わせなくもないのも(下右)、好感度を増さずにいません(追補:『ドゴラ』に関して→こちら(『戦慄怪奇ファイル コワすぎ! FILE-04 真相!トイレの花子さん』(2013)の頁の「4. 霊体ミミズ、異界、古の神々」)でも触れました)。 |

|||||||||||||||||||||

『GODZILLA 星を喰う者』 2018、約56分: 虚空の孔から出現したギドラの三つの首 |

『宇宙大怪獣ドゴラ』 1964、約53分: 虚空に浮遊する大クラゲ状ドゴラ |

||||||||||||||||||||

| なお大クラゲ状ドゴラはアニメーションで表わされていました。キングギドラが初登場した『三大怪獣 地球最大の決戦』(1964、監督:本多猪四郎)において、キングギドラが吐く怪光線(引力光線とのこと)もやはりアニメーションによるものでした(右)。三本の頭がてんでばらばらの向きに吐く怪光線が降り注ぐさまは、ランダムであるように見えるからこそ、単一の意図に回収されない実在感を示していました。実際には二本の光線は、時に時間差をはさみつつ、平行していることが多いようなのですが。 先に挙げた『原子怪獣現わる』(1953)や後に触れる諸作での、ハリーハウゼンらによるストップ・モーション・アニメーションもそうですが、この時期のアニメーションと実写の合成には、融和しきらない不連続性が残らずにはおらず、それが逆に、現実からのズレを感じさせたものでした。 |

『三大怪獣 地球最大の決戦』 1964、約1時間0分: キングギドラの光線 |

||||||||||||||||||||

| 隕石から最初に出現する際のやはりアニメーションによる描写(右)、『放射能X』(1954、監督:ゴードン・ダグラス)における大蟻のたてる音と比べることができそうな、ピルピルピルと金属的で甲高く、機械音めいた鳴き声(?)、そして大クラゲ状ドゴラの浮遊感ともども、『星を喰う者』のギドラにつながっていると見なせなくもないかもしれません。 |  『三大怪獣 地球最大の決戦』 1964、約53分: キングギドラ出現 |

||||||||||||||||||||

■ ところで『星を喰う者』でのギドラは、 「次元の狭間に潜む巨大な生命体」(ブルーレイ・ディスク附属スペシャル・ブックレット、p.29) とされています。この点では、 『プロジェクトA子』シリーズ四作(1986~1989)の番外篇『A-ko The ヴァーサス』に登場する三竜神が連想されたりもしたことでした。そこで主人公たちの敵方が目論む計画は、まずは前篇『BATTLE 1 GRAY SIDE』の始めの方で、 「ゼナってやつを復活させ 竜神を呼び起こし この宇宙を造りかえる」(『GRAY SIDE』、約9分) ことにあると配下たちが語ります。「ゼナ」は200年前に死んだ「霊媒師」(後篇『BATTLE 2 BLUE SIDE』、約9分)で、〈竜神〉を操ることができた。 「200年前、ゼナは宇宙の空間的な歪みであるマイナスのエネルギーを、三 |

|||||||||||||||||||||

| 〈竜神〉は前篇の終わり近く、〈三竜神〉(約46分)と呼び替えられ、その姿を現わします。金色に輝いているわけでもなくければ、東アジア風の龍のような頭部でもなく、頭部近くに小さな前肢があるものの、全体の形姿はキングギドラに想を得たのではないかと思われます(右)。『長靴をはいた猫』(1969)で魔王が変身した三つ首の竜の姿が思いだされたりもしました(→こちら)。 |  『A-ko The ヴァーサス BATTLE 2 BLUE SIDE』 1990、約12分: 三竜神出現 |

||||||||||||||||||||

|

■ もとより、キングギドラ自体、東アジア圏の龍の図像と多頭龍としての八岐大蛇のイメージをかけあわせたものなのでしょう(下右)。『三大怪獣 地球最大の決戦』や先に触れた『海底軍艦』、『宇宙大怪獣ドゴラ』ともども、円谷英二が特技監督をつとめた『日本誕生』(1959、監督:稲垣浩)に、八岐大蛇は登場していました。特撮映画では後に、『ヤマトタケル』(1994、監督:大河原孝夫)でも見られます。こちらの大蛇は首の数が増え、翼のなくなったキングギドラといった態でした。また舞台が現代でSF設定の『八岐之大蛇の逆襲』(1985、監督:赤井孝美)もありました。 |

|||||||||||||||||||||

|

「キングギドラの造形のイメージは、日本の神話に登場する八つ首の大蛇・ヤマタノオロチに由来している。…(中略)… また、ロシアの神話に伝承されている三つ首のドラゴン『ズメイ』もキングギドラのモデルになったと言われている。ズメイが登場する56年のソ連映画『豪勇イリヤ 巨竜と魔王征服』が59年に日本で公開された時には、『キング・ドラゴン』と紹介された」 (山本俊輔、「考察 キングギドラ ゴジラと肩を並べる宇宙最強の破壊神」、『バトル・オブ・キングギドラ』(双葉社スーパームック)、双葉社、2020、p.138) とのことです |

『三大怪獣 地球最大の決戦』 1964、約55分: 飛翔するキングギドラ |

||||||||||||||||||||

| (ズメイについては→日本語版ウィキペディアの該当頁。また 小林晋一郎、『形態学的怪獣論』、朝日ソノラマ、1993、pp.63-80:「1-4章 キングギドラとドラゴン怪獣」 も参照)。 東アジア圏における龍の図像については、「原初の巨人、原初の獣、龍とドラゴン」の頁の「龍とドラゴンなど」の項に挙げた諸文献を参照ください→そちら.。八岐大蛇は『古事記』では、 「身一つに八頭八尾あり。…(中略)…その (現代語訳:「胴体一つに八つの頭と八つの尾があります。…(中略)…その長さは八つの谷、八つの峰に渡っており…(後略)…」) (次田真幸、『古事記 全訳注』(上)(講談社学術文庫 207)、講談社、1977、pp.97-98、p.100) と記されています。 |

|||||||||||||||||||||

| 多頭龍といえば、インドのシェーシャないしアナンタが連想されたりもします。ヒンドゥー教神話の解説でほぼ必ず、しばしば挿図付きで紹介されるのが(『ギュスターヴ・モロー研究序説』[6]の頁で触れた図像もその一例→あちら;右)、宇宙の終末と次の創造の間、ヴィシュヌ神は 「大洋の中央で、竜神シェーシャの上に横たわって、眠りにつく」 (定方晟、『インド宇宙誌』、春秋社、1985、p.148。またp.149 図13) という局面です。ヴィシュヌ神の足もとにいるのはラクシュミー女神(p.149)、定方晟『インド宇宙誌』での「Ⅱ ヒンドゥー教の宇宙観」の典拠は『ヴィシュヌ・プラーナ』とのことでした。 |

《ヴィシュヌ・ナーラーヤナ》 Eムーア『インドの万神殿』(1810) より* * 画像をクリックすると、 拡大画像とデータが表示されます。 |

||||||||||||||||||||

| 上村勝彦、『インド神話 マハーバーラタの神々』(ちくま学芸文庫 マ14-14)、筑摩書房、2003、pp.258-262 では同じ話が『バーガヴァタ・プラーナ』3・8からの引用で示されています(p.260 に北インドのデーオーガル村にある十化身堂の浮彫を挿図として掲載); 「その時、この全世界は水におおわれていた。唯一者(ヴィシュヌ)は瞑想の至福にひたって、大蛇(シェーシャ、アナンタ)を寝台として眠っていた。彼は4千ユガ(宇宙の年紀)の間、水上で眠り続けた。 それから、彼の内部にある微細な原理が激質(ラジャス)の影響を受けて、再び創造を開始しようと欲し、彼の臍から出た。それは蓮となり、そしてその世界蓮(ローカ・パドマ)の中に、ヴィシュヌ自身も入りこんだ。その蓮から、ヴェーダよりなる(すなわち、ブラフマンの体現化である)創造神(ブラフマー、梵天)が自力で生まれた。…(中略)… 梵天は生まれるとすぐに四方を見まわしたので、四つの顔を得た」(pp.258-259)。 英訳からの邦訳で同じ箇所が; 美莉亜訳、『全訳 バーガヴァタ・プラーナ クリシュナ神の物語』(上)、ブイツーソリューション・星雲社、2007、p.214/第3巻第8話 ちなみに上に挙げた資料類ではシェーシャないしアナンタ蛇の頭の数には触れられていませんでしたが、 ヴァールミーキ、中村了昭訳、『新訳 ラーマーヤナ 1』(東洋文庫 829)、平凡社、2012、p.210/第4巻第40章 には、 「スヴァードゥ海の北岸に、13ヨージャナにわたって、ジャータルーパシラ山(「黄金の峰を持つ山」の意)という非常に大きな山があって、黄金色に輝いている。猿たちは、そこに大地を支える一匹の竜を見るであろう。それは月のように白く輝き、蓮の葉のような大きな眼を持ち、一千の頭を持ち、青い衣をつけ、山頂に住み、すべての神々に尊敬される竜神アナンタである」 と語られています。とはいえ定方晟『インド宇宙誌』 p.149 の図13 や上村勝彦『インド神話 マハーバーラタの神々』 p.260 の挿図でのイメージでも、また『ギュスターヴ・モロー研究序説』[6]の頁で触れた図像でも、千の頭は再現されていません。もとより〈千〉という数は〈多さ〉の言い換えなのでしょう。 マッソン・ウルセル、ルイーズ・モラン、美田稔訳、『インドの神話』、みすず書房、1959 には、 「相つぐ宇宙創造のいとなみのあいだに、ヴィシュヌ神は、七つの頭を扇の幌のようにひろげるシェーシャ竜の上に身を横たえ、原始の海の上にまどろんでいた」(p.129) とあり、先の図像類でも、頭の数は七つでした。 |

|||||||||||||||||||||

| 七頭の龍といえば、「怪奇城の図書室」の頁の「7. 『薔薇の名前』映画版(1986)からの寄り道:ピラネージ《牢獄》風吹抜空間、他」でも触れた(→ここいら)、『ヨハネ黙示録』12章3-4 の、 「見よ、大きな赤い龍がいた。それに七つの頭と十の角とがあり、その頭に七つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の三分の一を掃き寄せ、それらを地に投げ落とした」(『聖書』、日本聖書協会、1976、新約 p.397 下段) という箇所を描いた写本挿絵数種における図像と比べることもできるでしょうか(右)。 |

『ベアトゥス黙示録註解 ファクンドゥス写本』より、 《太陽をまとう女と竜(『ヨハネ黙示録』12.1-16)》(fs.186v.-187) 1047年* |

||||||||||||||||||||

| 『ヨハネ黙示録』ではさらに、 「わたしはまた、一匹の獣が海から上って来るのを見た。それには角が十本、頭が七つあり、それらの角には十の冠があって、頭には神を汚す名がついていた」(13章1/同上、p.398 下段)、 「わたしはまた、ほかの獣が地から上がって来るのを見た。それには小羊のような角が二つあって、龍のように物を言った」(13章11/同上、p.399 上段) と続きます。「キリスト教(古代および東方正教会)」の頁の「i. 『新約聖書』とその周辺」で挙げた Edited by Frances Carey. The Apocalypse and the Shape of Things to Come, The British Museum. London, 1999-2000 『黙示録と幻想 終末の心象風景』展図録、町田市立国際版画美術館、2000 岡田温司、『黙示録 - イメージの源泉』(岩波新書 1472)、岩波書店、2014 などもご覧ください。なお 若桑みどり、「三つ首怪物の普遍的生命について」 、『怪物 イメージの解読』、河出書房新社、1991、pp.163-213 は、直接関連づけることはできないにせよ、歴史的でもあれば元型的でもあるイメージとしての多頭獣の現われといいうことで、参考にできるかもしれません。「三つの首をもった怪物」、 「古代東方で発生し、ヘレニズム文化圏で生命を保ち、キリスト教文化圏の中枢に生きつづけたこの怪物は、人類にとって、あるおかすべからざる観念、すなわち時間の観念と結びついていたのである。それは、三つの首によって、過去、現在、未来という時間の三相を表すばかりでなく、時間のもたらす変化、創造、破壊という、万物ののがれがたい運命を象徴する記号でもあった」(p.213)。 ユルジス・バルトルシャイティス、西野嘉章訳、『幻想の中世 ゴシック美術における古代と異国趣味』、リブロポート、1985、pp.33-51:「第1章第4節 中世における無頭神と多頭神」 も参照。 |

|||||||||||||||||||||

| ■ 特撮映画に戻って、レイ・ハリーハウゼンの特撮による『シンバッド七回目の航海』(1958、監督:ネイザン・ジュラン)には双頭のロック鳥、その雛と親鳥が登場していましたが、多頭龍なら、『アルゴ探検隊の大冒険』(1963、監督:ドン・チャフィ)におけるヒュドラーも忘れてはなりますまい(右)。レイ・ハリーハウゼン/トニー・ダルトン、矢口誠訳、『レイ・ハリーハウゼン大全』(2009)によると、ハリーハウゼンは 「古代の壺に描かれた絵を参考にした」(p.172) とのことです。 |

『アルゴ探検隊の大冒険』 1963、約1時間28分: ヒュドラー |

||||||||||||||||||||

| ハリーハウゼンが参照した作例がどんなものなのはわかりませんが、日本語版ウィキペディアの「ヒュドラー」の頁(→そこ)には ルーヴル蔵の黒絵式アンフォラ(紀元前6世紀頃) (→ルーヴル美術館公式サイトの所蔵品頁) の画像が掲載されています(右)。 ヒュドラーの9本ないしそれ以上ある細長い首は平坦な黒で描かれ、掻き落としによるものか加筆なのか、時折白で輪郭が引かれてその明確さを強調する。各自のSないし逆S字状のうねりが響きあって、バネのような弾力を溜めこんでいます。太い胴はくっきりした輪郭をもってくるりと一回転、鱗が白で規則的に分節され、動勢を波及させていく。描写の装飾性が、はじきあうような生動感を息づかせています。 |

黒絵式アンフォラ 《ヘーラクレースとレルネー沼のヒュドラー》 紀元前540-530頃* |

||||||||||||||||||||

| この他、とりあえず手元で見ることのできたのが; 吉田敦彦、「知られざる土地、テラ・インコニータ エジプトとギリシアの怪物」、 前掲『怪物 イメージの解読』、1991、p.44/図37;サモスの画家、白地赤絵式 (下左;→ルーヴル美術館公式サイトの所蔵品頁) 勝木言一郎、『龍 日本の美術 No.510』、至文堂、2008.11、p.92;シュレウスの画家、赤絵式スタムノス、前6世紀初頭、アントニーノ・サリナス考古学博物館、パレルモ (下右;→そこの2 [ < Theoi. Greek Mythology ]、またそこの3 [ < Classical Art Research Centre, University of Oxford ]) 作例はまだまだあることでしょう。 |

|||||||||||||||||||||

白地赤絵式コテュレー 《ヘーラクレースとレルネー沼のヒュドラー》 紀元前580-570頃* |

赤絵式スタムノス 《ヘーラクレースとレルネー沼のヒュドラー》 紀元前500-450頃* |

||||||||||||||||||||

| 戻ってウィキペディアの同じ頁にはさらに、 ポッライオーロの作例(1475年頃、ウフィツィ美術館) や グイド・レーニ(1617-20、ルーヴル)、 スルバラン(1634、プラド美術館) その他に加えて、 モローの同じ主題の一連の作品から、1876年サロン出品作(右。また→あそこ:「挿図一覧・モロー篇」での関連作のあたりも参照) および 個人蔵の別ヴァージョン(PLM.153.) も載っていました。 |

モロー《ヘーラクレースとレルネー沼のヒュドラー》 1876* |

||||||||||||||||||||

| 「ドラゴン、雲形、魚の骨 - 怪奇城の意匠」の頁の「1 ドラゴン型装飾」で参照した(→こっち) 荒俣宏編著、『12 怪物誌 ファンタスティック12』、リブロポート、1991 は、 コンラート・ゲスナー(1516-65)の『動物誌』(Conrad Gessner, Historiae Animalium, 1551-58) をはじめとして、主に16~19世紀の博物誌の諸書に含まれていた挿絵を集めたものです。 |

|||||||||||||||||||||

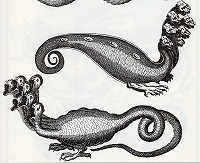

| その中に単体でヒュドラーを描いた例がいくつか見られました (pp.32-33::ゲスナー『動物誌』より、 pp.72-73:セバ『博物宝典』(1734-65)より、 p.130:ヨンストン『禽獣虫魚図譜』(1650-53)より)。 右上に載せたのはヨンストンからですが、二体の内上のものはゲスナーのイメージをそのまま、下のものは 「アルベルト・セバのコレクションにある〈ハンブルクの怪物〉によく似ている。17世紀から存在した怪物標本らしい」(p.130:右下)。 ちなみに『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』(2019、監督:マイケル・ドハティ)のエンド・ロールの内、ブルー・オイスター・カルトの「ゴジラ」**のカヴァーが流れる前半、他にもいろいろ映った中で、セバ『博物宝典』でのヒュドラ像がちらっと見られました(約2時間2分)。 ** →「原初の巨人、原初の獣、龍とドラゴンその他」の頁の「おまけ」参照 |

ヨンストン、ヨハネス(1603-75)、 『禽獣虫魚図譜』(1650-53年)より、 ヒュドラー*  セバ、アルベルト(1665-1736)、 『博物宝典』(1734-65年)より、 ヒュドラー* |

||||||||||||||||||||

■ ところでハリーハウゼンのヒュドラーは頭が七つ、尾が二股に分かれています。『シンバッド七回目の航海』(1958)の頁の「おまけ」で記したように(→そっち)、やはりハリーハウゼンの特撮による『地球へ2千万マイル』(1957、監督:ネイザン・ジュラン)に登場する金星竜イミールも、尾の先が二股に分かれていました。キングギドラは尾が二本あります。 『地球へ2千万マイル』は日本では未公開、『アルゴ探検隊の大冒険』の日本公開は1964年2月15日とのことで、同年12月20日公開された『三大怪獣 地球最大の決戦』への影響があったのか、共通する典拠があるのか、直接の参照源でなくとも、二本の尾というものに何らかの意味があると見なされたのか、それともまったくの偶然なのか。上掲の山本俊輔「考察 キングギドラ」(2020)によると、 「キングギドラの名前の由来は、ギリシャ神話に登場する蛇状の怪物『Hydra(ヒュドラ)』をローマ字読みにし、怪獣の名前には『ガ』行を入れるという暗黙のルールから『ギドラ』になったと言われている」(p.138) とのことですが、視覚的イメージは関係がないのでしょうか。なお三竜神の尾も二つに分かれていますが、二本の内一本は先のほうでさらに二つに、もう一方は分かれずのままのようです。双方先は白っぽく、羽状のようにも見えます。 |

|||||||||||||||||||||

| やはり上掲の 『怪物 イメージの解読』(1991)所収になる 尾形希和子、「海の豊穣 二叉の人魚像をめぐって」(pp.51-69) では、イタリアのポー河流域におけるロマネスク教会堂の柱頭などに見られる人魚の彫刻を取りあげています。 「二叉の人魚はほとんどがその尾を左右に開いて、先端を両手で持って高く掲げている構図を取っている」(p.54) とのことで、正面視・左右相称というきわめて特徴的な相貌を示しています。 「フォシヨンの言うようにゴシックの彫刻とは異なり、ロマネスクの彫刻はその建築によって与えられる空間から強い規制を受けている」(p.56) と述べられるように、いわゆる〈枠組の法則〉***の、いかにもかっこうの例と見なせそうです****。 |

*** ユルギス・バルトルシャイティス、真杉宗男訳、『異形のロマネスク 石に刻まれた中世の奇想』、講談社、2009、「訳者あとがき」、pp.328-329。 〈枠組の法則〉という言い方はどこに出てくるのでしょうか、その中身については; アンリ・フォシヨン、辻佐保子訳、『ロマネスク彫刻 形体の歴史を求めて』、中央公論社、1975、pp.40-41、52-54 など アンリ・フォシヨン、神沢栄三・加藤邦男・長谷川太郎・高田勇訳、『西欧の芸術 1 ロマネスク(下)』(SD選書4 115)、鹿島出版会、1976、第3章Ⅱ、pp.231-241/99-106節 「二本の尾をもった人魚」(p.239/105節)も言及されています。 **** 尾形希和子、『教会の怪物たち ロマネスクの図像学』(講談社選書メチエ 565)、講談社、2013、「第7章 古代のモティーフの継承と変容、 |

||||||||||||||||||||

| 相通じる配置の人物は、たとえば; Jurgis Baltrušaitis, Le Gothique fantastique. Réveils et prodiges, 1960, Librairie Armand Colin, Paris, pp.176-177 / fig.25-A~B. ちなみに二又の人魚図は p.169 / fig.18-C。 いかにも柱頭という枠との交渉によって生まれたかのごとき二叉人魚像は、しかしイメージの訴求力を感じさせたのでしょうか、石彫浮彫だけに留まらず、『怪物 イメージの解読』の口絵(壁面モザイク)や p.55/図4(フレスコ画)、p.57/図5(床モザイク)などの他、 ヴィック・ド・ドンデ、荒俣宏監修、富樫瓔子訳、『人魚伝説』(知の再発見双書32)、創元社、1993、pp.40-42、p.46、p.50、p.119 に写本挿絵などの作例が見られました(p.50 の上図のみコプト織。石彫浮彫は p.43、p.59)。 ドラゴンどころか動物でさえありませんが、 常光徹、「二股の霊性と怪異伝承」、小松和彦編、『日本妖怪学大全』、小学館、2003、pp.425-443 では、〈二股の木〉が 「神霊の宿る木」(p.428) と見なされてきたことが記されていました。 小林晋一郎の前掲『形態学的怪獣論』(1993)は、 「ギドラは二本の尾を持つが、これもまた重心を下げ、全体のバランスを保つための創意だろう。尾の先端はウロコの塊のような突起が施され、頭部の量感に対応している。このため飛行時には、胴体の前後から突出した長い首と尾の先端に重りをぶら下げたように、巧みにバランスを取ることができる。動的にも熟慮された配置と言えよう」(p.75) と述べていました。 他方、頭部の数より尾の数ないし分岐が少ないのは、ハリーハウゼンのヒュドラーにも当てはまります。双方頭の多さとバランスをとるべく尾の数も複数になり、しかしあくまで頭部の方が優位にあるので、数は減らされたのではありますまいか。 逆に、頭は一つだけれど、特別な力が宿っていることを示すため、尾が複数つけられるという場合も、対として考えることができるでしょうか。先に触れた『地球へ2千万マイル』の金星竜以外にも、猫又が思い起こされたりもする。 柴田宵曲、『妖異博物館』(ちくま文庫 し 25-1)、筑摩書房、2005(原著は1963(昭和38)年刊) の「Ⅱ」中の「化け猫」の章には、『 「尾の長さは四尺ほどもあり、先七八寸が二つに とありました。 今野圓輔、『日本怪談集 妖怪篇(上)』(中公文庫 B-21-2)、中央公論新社、2004(原著は1981(昭和56)年刊) の「第7章 恐ろしい動物の怪」中の「化け猫」の節にも、 「尻尾の完全な猫は化けるという俗信があり…(中略)…古猫の尻尾の二本に裂けた と述べています。ただし 『招き猫亭コレクション 猫まみれ』、求龍堂、2011 中の招き猫亭 小銀、「猫が人間とともに歩んだ道」によると、 「しっぽが二股に分かれる、というのは江戸時代になって付け加えられたようです」(p.276) とのことです。 |

|||||||||||||||||||||

| 続けて 「江戸時代の浮世絵師、鳥山石燕、三大歌川豊国、歌川国芳たちが、盛んに猫又の浮世絵を描きました」(同上) として、国芳の作例を挿図として掲載しています。ここでは今野圓輔の前掲書7章の扉絵として使われ(p.175)、日本語版ウィキペディアの該当頁(→あっち)で解説されている鳥山石燕の『画図百鬼夜行』(1776(安永5)年)から引いておきましょう(右)。 |

鳥山石燕(1712(正徳2)-1788(天明8)年) 『画図百鬼夜行』(1776(安永5)年)より「猫また」* |

||||||||||||||||||||

| 尻尾の状態とは別に、〈猫化け〉の諸相のほんの一部については『黒猫』(1934)の頁の「おまけ」もご覧いただくとして(→あっちの2)、すぐ後に出てくる『怪奇鳥獣図巻』に関連して、 荒俣宏、『本朝幻想文學縁起 [震えて眠る子らのために]』、工作舎、1985 の「怪の巻」の「閑話其三 怪奇鳥獣図鑑と猫」(pp.236-263)では、タイトルどおり、 「この『怪奇鳥獣図鑑』にも猫と覚しき化けものは出てこない」(p.250) にもかかわらずというか、だからこそ、猫の話が繰りひろげられていました。 尻尾の話に戻れば、日本語版ウィキペディアの「猫又」の頁の「人家のネコが化ける猫又」の節には、 「一般に、猫又の『又』は尾が二又に分かれていることが語源といわれるが、民俗学的な観点からこれを疑問視し、ネコが年を重ねて化けることから、重複の意味である『また』と見る説や、前述のようにかつて山中の獣と考えられていたことから、サルのように山中の木々の間を自在に行き来するとの意味で、サルを意味する『爰(また)』を語源とする説もある。老いたネコの背の皮が剥けて後ろに垂れ下がり、尾が増えたり分かれているように見えることが由来との説もある」 とありました。同じく日本語版ウィキペディアの「ヤマタノオロチ」の頁(→こなた)では、 「『ヤマタノオロチ」』という名称の意味は諸説ある」 とのことで、「又」が繰り返し、「股」が一つの本(もと)から二つ以上分かれ出ていること、「岐」や「俣」が分かれることを表わすのだとして、必ずしも尻尾に当てはめられるわけではないようです。 なお八岐大蛇より頭の数が多いものに〈 山本弘、『MM9』(創元SF文庫 737-01)、東京創元社、2010 の第5話「出現! 黙示録大怪獣」で〈クトウリュウ〉と読ませ(p.287)、 「最初の神話宇宙においては、宇宙を創造したのは多頭龍だった」(p.296)、 さらに 「死せる と、〈クトゥルー〉と重ねあわされていました。〈神話宇宙〉の語については同書を見ていただくとして、『A-ko the ヴァーサス』の三竜神に劣らぬ壮大さです。なおこの第5話では、八岐大蛇やヒュドラーをはじめとする多頭龍の話も引きあいに出されていました(pp.258-261、270-271、278-279)。 |

|||||||||||||||||||||

| また話がずれましたが、尻尾のことを呼び名の前に出したのが、九尾の狐です。まずは猫又同様、鳥山石燕の『今昔画図続百鬼』(1779(安永8)年)「上之巻 雨」から、変化した姿である「玉藻前」のイメージを挙げておきましょう(右)。 『増補 日本架空伝承人名事典』、平凡社、1986/2000 の「玉藻前」の項でも挿図に使われていました(p.333)。 画面右寄りに坐る女性、その右でほぼ簾の向こうに、付け根で数えればおそらく九つの尾が扇のようにひるがえっています。それら尾からということなのでしょうか、右から左へひろがる集中線は何を表わしているのか、怪光線のように見えてしかたがありません。 |

鳥山石燕 『今昔画図続百鬼』(1779(安永8)年)、「上之巻 雨」より「玉藻前」* |

||||||||||||||||||||

| というか実際怪光線を表わしているようです。 横山泰子、「比較文化的に見た歌舞伎の妖怪 - 九尾の狐を中心に」、『国際シンポジウム(報告書)』、45巻:小松和彦編「怪異・妖怪文化の伝統と創造 - ウチとソトの視点から」、国際日本文化研究センター、2015.1.30、pp.293-305 [ < 日文研オープンアクセス ] DOI : https://doi.org/10.15055/00002168 中に、 「玉藻前の体が光るというのは、彼女の妖しさを象徴する玉藻譚ではお馴染みの場面であるが…(後略)…」(p.299) と触れていました。前掲の 『増補 日本架空伝承人名事典』の「玉藻前」の項で内閣文庫本『聖徳太子伝』から引用する中に、 「身より光を放て、主上を夜々に悩し奉る間…(後略)…」(p.332最下段) とありました。他方 実吉達郎、『中国妖怪人物事典』、講談社、1996 の「九尾狐」の項には、 「九尾狐は妖物どころか、むしろめでたい霊獣であったことがあるのだ」(p.125) と記されています。とまれ九尾の狐は古く『山海経』にも出てくるとのことで、「第九 海外東経」に 「青丘国はその北にあり、その狐は四つの足で九つの尾」 (高間三良訳、「山海経」、本田済・沢田瑞穂・高間三良訳、『抱朴子 列仙伝・神仙伝 山海経』(中国の古典シリーズ 4)、平凡社、1973、p.492)、 「第十四 大荒東経」に 「青丘の国あり、九尾の狐がいる」(p.497) とあります。引用元の中国の古典シリーズ版には「山海経挿図」として、 『山海経広注』付図(全5巻)[康煕6(1667)年刊](京都大学人文科学研究所蔵) から全図収載されています。九尾狐は p.522。また 伊藤清司監修・解説、『怪奇鳥獣図巻 大陸からやって来た異形の鬼神たち』、工作舎、2001 には 「清・汪 を掲載、九尾狐は p.138。 |

|||||||||||||||||||||

| ここでは 「清朝時代に出まわっていた『山海経』の絵図を下敷きにして」(p.12) 江戸時代に制作された肉筆絵巻『怪奇鳥獣図巻』から載せておきましょう(右)。 |

『怪奇鳥獣図巻』(江戸時代)より「九尾狐」* |

||||||||||||||||||||

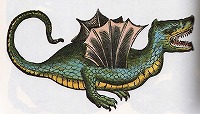

| なおすぐ前に配された 〈 前の方に 〈 〈 〈神陸〉は九人頭の虎(16番目、p.39)、 〈比翼鳥〉は双頭の鳥(21番目、p.44)、 〈相柳氏〉は九人頭の蛇(28番目、p.51)、 後の方に 〈 〈 と、76種中9つが多頭ないし多尾の存在でした。多頭多尾のいかに霊験あらたかなることか、物語ってあまりあるというところでしょうか。 九つの尾は扇のようにというか雄孔雀の飾り羽のように、ひろがり展開する動勢を宿しています。この動勢はあふれる霊力を示しており、後光だか光輪にも通じることでしょう。鳥山石燕の「玉藻前」において、右から左へひろがる怪光線もその現われと見なせるかもしれません。 九尾の狐のイメージのひろがりについては、横山泰子の上掲「比較文化的に見た歌舞伎の妖怪 - 九尾の狐を中心に」も参照ください。九尾の狐だの殺生石だのは、小説だか漫画だかアニメだかで出くわしたことがあるような気がするのですが、例によって思いだせません。とりあえず、妖怪をテーマにする和風メロディック・メタル・バンド 陰陽座、『金剛九尾』、2009 9枚目の9~11曲目が 「組曲『九尾』~玉藻前」(5分38秒) 「組曲『九尾』~照魔鏡」(9分26秒) 「組曲『九尾』~殺生石」(5分32秒) でした。同じバンドの別のアルバムから→そなたを参照:『怪談』(1964)の頁の「おまけ」 ■ ところで、たとえば海北友松の《雲龍図》(桃山時代、京都・北野天満宮)や曾我簫白《群仙図屛風》(1764(宝暦14)年、文化庁)などなどで見る龍のイメージは、翼がなくとも、長い躰でうねるように空中を舞う姿でしょう。しかし 武田雅哉、「中華風怪物のレシピ 怪物のタイポロジー/中国」、 『武蔵野美術』、no.119、2001冬:「特集 恐怖の表象 怪物たちの図像学」、pp.20-23 によると、 「中国の龍には翼がなく、西洋のそれには翼があるといわれるが、かならずしもそうではない。…(中略)…中国の龍にもいろいろ品種がある。翼を持つ龍もちゃんといて…(後略)…」(p.22) とのことで、p.21左下にそうした図が掲載されています。前掲のバルトルシャイティス『幻想の中世』から、 「第5章 蝙蝠の翼手とシナの鬼神たち」(pp.157-204) も参照ください。 他方、前掲『怪物誌 ファンタスティック12』は、各種ドラゴンの図像も欠いてはいません (pp.34-35:ゲスナー『動物誌』より、 p.129:ヨンストン『禽獣虫魚図譜』より)。 こちらでも翼のあるものもないものもいて、またグリフォン(グリフィン)のように翼と4本脚を兼ねるのではなく (p.70:ベルトゥーフ『少年絵本』(1798-1830)より、 p.125:ヨンストン『禽獣虫魚図譜』より)、 少なくともここに掲載されている例では、脚のないものと二本だけ脚のあるものが描かれています。先の武田雅哉の論考には、 「くっつけられる翼のタイプには大きく二種類あるようだ。ひとつは鳥類タイプ、いまひとつは蝙蝠タイプである」(p.21) とありましたが、グリフォンは「鳥類タイプ」、ドラゴンの翼はいずれも「蝙蝠タイプ」でした。ちなみにグリフォンについては、 林俊雄、『グリフィンの飛翔~聖獣からみた文化交流~』(ユーラシア考古学選書)、雄山閣、2006 を参照ください。 『シンバッド七回目の航海』(1958)の頁の「おまけ」での〈ドラゴンの尻尾の形態学〉のくだりでも挙げた(再び→ここ) ウッチェッロの二点の《聖ゲオルギウス(ゲオルギオス)》 (下左→ロンドンのナショナル・ギャラリー公式サイトの所蔵品頁、 下右→パリのジャックマール=アンドレ美術館公式サイトの所蔵品頁) でのドラゴンは、脚は二本に蝙蝠状の翼を有しています。区切られた区間ごとに、円が配されている。 ロンドン本では向かって右の翼は背中側が見え、白と青(?)二重に、 向かって左の翼は暗色のお腹側が見え、赤と青(?)の二重になっています。 パリ本では翼には黒っぽい円だけですが、 長い首にも黒っぽい中抜きの輪が並んでいる。 そして先の〈ドラゴンの尻尾の形態学〉のところで述べたように、双方、尾が三回転しています。 |

|||||||||||||||||||||

ウッチェッロ(1397-1475) 《聖ゲオルギウスと竜》 1470頃* |

ウッチェッロ 《竜を打ち倒す聖ゲオルギウス》 1430-35頃* |

||||||||||||||||||||

| (+ 上の二作品の画像およびデータの頁に挙げた資料類では見かけたことがなくて、日本語版ウィキペディアの該当頁(→あなた)に載っていたのが:右 →メルボルンのヴィクトリア国立美術館公式サイトの所蔵品頁。 こちらの尾はゲオルギウスの胴に巻きついています。翼はやはり黒っぽい円の模様入り)。 |

ウッチェッロ 《竜を殺す聖ゲオルギウス》 1430頃* |

||||||||||||||||||||

| 『シンバッド七回目の航海』(1958)の頁の同じ箇所で挙げた 中野美代子、「 は、 「 と述べつつ、エッセイ一篇に仕立てあげ、その際「尾」と「一回転」の間に「くるんと」なる形容を挟んでいたのは(p.36、p.44、p.47、pp.49-51、p.58、p.60)、おおいに嘆賞すべき点ではありますまいか。そこでも述べられているドラゴンとの関連については、「キリスト教(西欧中世)」の頁の「i. 文化史的なもの」であわせて挙げた、 金沢百枝、『ロマネスクの宇宙 ジローナの《天地創造の刺繍布》を読む』、東京大学出版会、2008、pp.116-151:「第3章 礼讃図の二匹の海獣 - ケートスの系譜とドラゴンの誕生」 金沢百枝、『ロマネスク美術革命』(新潮選書)、新潮社、2015、pp.109-140:「第5章 海獣たちの変貌」 金沢百枝、「怪物たちの棲むところ - 中世ヨーロッパの地図に描かれた怪物とその発生過程」、山中由里子・山田仁史編、『この世のキワ 〈自然〉の内と外 アジア遊学 239』、2019、pp.109-123 また前掲の 尾形希和子、『教会の怪物たち ロマネスクの図像学』、2013、pp.251-254:「第7章 4 尾の力 - 結び目の魔力」 なども参照ください。 「ドラゴン、雲形、魚の骨 - 怪奇城の意匠」の頁の「1 ドラゴン型装飾」でも触れ(→あなたの2)、また黒絵式アンフォラ の《ヘーラクレースとレルネー沼のヒュドラー》や尾形希和子「海の豊穣 二叉の人魚像をめぐって」からも読みとれた、怪物のイメージと装飾との交差ゆえ、尻尾も「くるんと」回転するのだと解せるのではありますまいか。 翼の話に戻れば、 『世界最大の翼竜展 恐竜時代の空の支配者』図録、北九州市立いのちのたび博物館、大阪市立自然史博物館、長崎歴史文化博物館、名古屋市科学館、日本科学未来館、2007-2008 中の「空飛ぶ脊椎動物(1) コウモリ」によると、 「翼竜が手の4番目の指を長くして膜をささえているのに対して、 コウモリは5本の指のうち2番目から5番目が長くなってい」(p.36。改行は当方による) るとのことです。つまり翼竜の翼は分節されていないのに対し、蝙蝠は長く伸びた指によって区分けされ、さらに各指の先で飛膜が尖っています。 ウィリス・オブライエンが特撮を担当した『キングコング』(1933、監督:メリアン・C・クーパー、アーネスト・B・シュードサック)に登場したプテラノドンも、化石からの復元に忠実でした(下左)。 |

|||||||||||||||||||||

『キングコング』 1933、約1時間10分: プテラノドン |

『恐竜100万年』 1966、約1時間15分: プテラノドン(右)とその巣(下)、プテロダクティルス(左) |

||||||||||||||||||||

| 面白いのは、オブライエンの後継者ハリーハウゼンの『恐竜100万年』(1966、監督:ドン・チャフィ)におけるプテラノドン親子、もう一羽の翼竜プテロダクティルスがいずれも、翼が分節された蝙蝠型だった点です(上右)。恐竜と人類が共存する時代は、つまるところファンタジーになるのでしょうし、言い出せばそもそも、翼竜が人間の重さを掴みあげられるものかどうか。前掲の『世界最大の翼竜展』図録は、白亜紀のケツァルコアトルスのような大型翼竜に関して、 「小さな翼竜は翼を上下に羽ばたかせて飛んだが、このように巨大な翼竜は羽ばたくための胸と腕の筋肉が少なかったことから、上昇気流を利用しながら滑空して飛んだと考えられる」(p.43) と記していました。また現存しない生物を扱う以上、その生態に関する仮説は、時代によって変化しもしたことでしょう。ただ、厳密さなど求めるべくはないにしても、動き回る恐竜を再現するのが映画の謳い文句である以上、当時の時点で了解されているイメージに近づけることは意識したはずです。 ハリーハウゼンはオブライエンの仕事を知悉していたでしょうし、実現しなかった『霧の谷』のためのドローイング(1949-50)の一枚に描かれた翼竜の翼は、分節されない化石復元型でした(前掲『レイ・ハリーハウゼン大全』、p.43)。何種類もの恐竜が登場する『恐竜百万年』の製作に際しては、あらためてその時点でわかっていることを調べたはずです(同上、p.205 参照)。蝙蝠型の翼という復元案も唱えられていたのでしょうか? でなければ翼竜の翼の蝙蝠型化は、ギザギザ凹凸のある分、リズムなど視覚的な効果が高いと勘案した、意図的な改変と見なしてよいのかどうか? ハリーハウゼンの特撮作品では、『恐竜グワンジ』(1969、監督:ジェイムズ・オコノリー)に登場したプテロダクティルスも蝙蝠型の翼でした。ちなみに純然たるファンタジーと見なせよう『アルゴ探検隊の大冒険』でのハルピュイアたちや、『シンドバッド黄金の航海』(1973、監督:ゴードン・ヘスラー)のホムンクルスは、蝙蝠型の翼を有していました。 ハリーハウゼン以後の作品では、ジム・ダンフォースが齣撮りアニメーションを担当した『恐竜時代』(1970、監督:ヴァル・ゲスト)に出てきたのは、長い尾の先が矢尻状で、トサカのないちころからするとランフォリンクスでしょうか、分節されない化石準拠型の翼でした。CGによる『ジュラシック・パークⅢ』(2001、監督:ジョー・ジョンストン)でのプテラノドンの翼は、区切られていませんでした。 翼竜型の空想怪獣であれば、プテラノドンをモデルにするとされる『空の大怪獣ラドン』(1956、監督:本多猪四郎)のラドンの翼も非分節型でした。『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』(1967、監督:湯浅憲明)および『ガメラ 大怪獣空中決戦』(1995、監督:金子修介)でのギャオスは、いずれも蝙蝠型に分節された翼を有しています。 『ジュラシック・リボーン』(2016、監督:ドン・ビターズ、ジェフ・ライスナー)には翼竜の大群が登場します。基本的には非分節型の翼ですが、最後に出てくる巨大翼竜の翼は、三分割されていました。 ともあれ怪獣化したものはさておき、オブライエンの『ロスト・ワールド』(1628、監督:ハリー・O・ホイト)や『キングコング』以来といってよいのか、映画に出てくる翼竜たちは大いに羽ばたき、人間を掴みあげる、ないし掴みあげようとすることでしょう。 また『恐竜100万年』、『ジュラシック・パークⅢ』、『ジュラシック・リボーン』はいずれも、巣とそこにいる雛たち、そして親が雛たちに餌を与えようとするというモティーフを共有していました。現生の鳥のイメージを重ねたのだとして、登場人物が餌にされかけるサスペンスを醸成することが目的なのだと解することができます。それにしても、見知ったわずかな範囲内でしかありませんが、三度にわたってこのモティーフが繰りかえされたのは、よほど必須と見なされてでもいたのでしょうか。 こうしたモティーフはまた、先に触れた『シンバッド七回目の航海』におけるロック鳥の巣の場面などと、互いに関連した布置の内にあると捉えることができるかもしれません。巣には卵があり、卵が孵って雛が生まれるものの、雛は人間たちに喰われてしまう。怒った親鳥が人間を掴みあげ、別の巣に落とします。ただしそちらの卵は割れており、雛はすでに巣立ったのか、不在でした。 『空の大怪獣ラドン』では、洞窟内に巨大な卵があって、卵が孵ってラドンの雛が生まれます。人は喰われないものの、大トンボの幼虫メガヌロンが啄まれるのでした。 また『恐竜100万年』において、プテラノドンの巣は高い岩の頂きにありました。卵も雛もいませんでしたが、『ロスト・ワールド』や『恐竜時代』でも同様です。雛が何羽もいる『ジュラシック・パークⅢ』の巣も、柱状の岩が並ぶ内の一つに位置していました。『シンバッド七回目の航海』におけるロック鳥の巣の一つも、やはり高めの岩の上にある。 そういえば『ジュラシック・リボーン』では、高層ビルの最上階に近いところに巣が作られます。この点では翼竜ならぬ空想怪獣ですが、『空の大怪獣Q』(1982、監督:ラリー・コーエン)が先駆けていました。 先に触れた『シンバッド七回目の航海』におけるロック鳥の場合同様、『空の大怪獣Q』でも巣には卵があり、孵って雛が生まれますが、やはり人間たちに殺されてしまいます。他方『恐竜時代』や『ジュラシック・パークⅢ』では、別の恐竜の卵が登場します。こうしたモティーフの連なりや系譜も、尻尾や翼の形態学ともども、イメージの星座を形成しているのでしょう。 さて、ドラゴンの翼も蝙蝠型に近い。ウッチェッロの三点の内、ジャックマール=アンドレ美術館版ではドラゴンが真横から捉えられており、翼を区切る骨が八本あることがわかります。 |

|||||||||||||||||||||

| 〈ドラゴンの翼の形態学〉なんてのもどこかで論じられていそうですが**、キングギドラの翼は、やはり分節されているものの、蝙蝠や翼竜のように、手首にあたる部分が見当たりません。上の方が下の方より長くなってはいますが、扇状をなすとでも呼ぶべきでしょうか。 『怪物誌 ファンタスティック12』にも類例は見られました (p.35下:ゲスナー『動物誌』より=右、 p.129下:ヨンストン『禽獣虫魚図譜』より)。 |

** 追註:尾形希和子、上掲『教会の怪物たち ロマネスクの図像学』、2013、pp.244-247:「第7章 2 ドラゴンの翼」 コンラート・ゲスナー(1516-65)、『動物誌』(1551-58年)より、ドラゴン* |

||||||||||||||||||||

| 犠牲者の屍骸がごろごろ転がっているせいか(右下)、後にモローが模写することになる( →『ギュスターヴ・モロー研究序説』[7]中の「Ⅲ-2 生贄たちの眼」でも触れました)、 カルパッチョの《聖ゲオルギウスと龍》(1502、サン・ジョルジョ・デッリ・スキアヴォーニ同信会館、ヴェネツィア):右上 →日本語版ウィキペディアの該当頁 もここに加えられるでしょうか。このドラゴンは肢が四本あり、前肢の肩からはえる翼は21本の骨によって分割されています。尻尾も「くるんと」一回転することを忘れてはいません。 |

カルパッチョ (1455頃-1525/26) 《聖ゲオルギウスと竜》 1502*  同(部分)* |

||||||||||||||||||||

| 「さまざまな時代のさまざまな古生物を、現代の(身近な)風景に配置して、みなさんにサイズ感を楽しんでいただくことを目的としてい」(p.2) るシリーズの第2巻、 土屋健編、群馬県立自然史博物館監修、『リアルサイズ古生物図鑑 中生代編』、技術評論社、2019 をぱらぱら繰ってみると、 「クエネオスクスは、肋骨が左右に広がり、その間に皮膜を張って翼をつくったとされる爬虫類の一つ…(中略)…中生代三畳紀に生息していた」(p.75) というのがいました。全長70cm。鳥や蝙蝠、翼竜とも違って、腕が翼に変じたのではなく、腕や手の指とは別に、『リアルサイズ古生物図鑑 中生代編』の図版であれば14本もの肋骨によって翼が支えられています。翼とは別に肢は四本ある。→日本語ウィキペディアの該当頁、および→同じく「クエーネオサウルス科」の頁なども参照。絶滅したので、直接つながるわけではないようですが、現生のトビトカゲとも同型だそうです→同じく「トビトカゲ属」の頁。 翼が四本の肢とは別に、脇から伸びているという点では、前肢と後肢とを飛膜が結びつけているムササビなどとも異なっています(前掲『世界最大の翼竜展』図録、pp.38-39:「空飛ぶ脊椎動物(2) ムササビ、モモンガ」も参照)。ちなみに『大怪獣バラン』(1958、監督:本多猪四郎)のタイトル・ロールは、ムササビ状の飛膜で滑空しました。 クエネオスクス等と上のゲスナーのドラゴン図での翼に通じるものがあると見ることができるものかどうか。このドラゴンも肢は二本だけですが、キングギドラも前肢がなく、翼に変化したということなのでしょうから、肢が四本あるクエネオスクスやトビトカゲとは異なっていますが、翼の形状には似通った部分も認めることができるのではありますまいか。 他方ドラゴンではありませんが ゴヤ《妄》13番《飛翔法》(1815-20頃) 《妄》全体の頁→三重県立美術館公式サイトの所蔵品頁 も連想されたりするのでした(下左)。ここでの翼は8本の骨があります。レオナルド・ダ・ヴィンチによる先例と直接関係はあるのでしょうか? なおこの版画集には5番《飛行の妄》もあって(下右)、こちらに描かれているのは、鳥状の翼を持つグリフォンか。 |

|||||||||||||||||||||

ゴヤ(1746-1828) 《妄(13) 飛翔法》 1815-24* |

ゴヤ 《妄(5) 飛行の妄》1815-24* |

||||||||||||||||||||

寄り道ついでに、鳥や蝙蝠以外で空を飛ぶのは虫です。特撮怪獣であればモスラが代表格でしょうか。 ちなみにモローは、鳥の翼をもつものとして、とりあえず天使を外すなら、 グリフォン(右。画面右下には半人半蛇のモロー流キマイラがいます。翼もあるがその形状はよくわからない:右下)以外に、 スフィンクス(→こちらなど)や モロー流キマイラ(→こちらの2や、下左など)、 ペリ(→こちらの3など)、 蝙蝠の翼があるものなら 悪魔(→こちらの4や、こちらの4の2など)や 異教の偶像(こちらの5)を描いています。 そして虫の翅を有するものも欠けてはいませんでした(→こちらの6のや、下右など。 追補:→こちらの7(「毎瞬生滅する讃仰天使の群れ/針の先で何体の天使が踊れるか」の頁)でも触れました)。 |

モロー 《妖精とグリフォン》 1876頃*  同(部分)* |

||||||||||||||||||||

モロー 《女を運ぶキマイラ》* |

モロー 《娘たちと花々》 1882* |

||||||||||||||||||||

■ 『A-ko The ヴァーサス』に戻りましょう。敵方の頭目ゲイルは、 「新しい宇宙の創造」(後篇『BLUE SIDE』、約11分)、 「全多元宇宙の破壊」(同、約29分) をなそうとしているという。 「この宇宙は無数にある可能性の中のひとつだ。我々の宇宙は最悪の可能性の中を進んでいる。だが、三竜神の力をもってすれば、事象地平が無限大になり、再びさまざまな可能性をもって膨張を始める。その結果、全く新しい宇宙が誕生する」(同)。 なかなか壮大です(追補:→こちら(劉慈欣『三体』三部作(2006-2010)へのメモの頁)でも触れました)。そもそも『三大怪獣 地球最大の決戦』で初登場したキングギドラは、宇宙から飛来して、五千年前には金星の文明を滅ぼし、死の星に変えた存在でした。『モスラ』(1996、監督:米田興弘)における〈亜種〉*デスギドラは、惑星の命を吸って生きる生き物で、太陽系ではまず火星を不毛の星に変えた後、6500万年前、地球にやって来たという設定でした(* 上掲、『バトル・オブ・キングギドラ』、p.114 など)。『モスラ3 キングギドラ来襲』(1998、監督:米田興弘)では、1億3千年前に一度地球に来たことがあるという(余談ながら、『モスラ2 海底の大決戦』(1997、監督:三好邦夫)にギドラの類は登場しませんが、古城映画的成分の小さくない映画でした)。本作なら「宇宙の空間的な歪みであるマイナスのエネルギー」の具象化だったり、『GODZILLA 星を喰う者』では 「次元の狭間から姿を現す高次元エネルギー体」(ブルーレイ・ディスク附属スペシャル・ブックレット、p.17) だったりと、この世界の外部から到来するという超越性によって ■ ゲイルは続けて、 「魂は不滅だ。全宇宙のあらゆる物質、エネルギーも時空間でさえも、相対的にしか存在していない。しかし唯一、魂だけは絶対的に存在するのだ。多元宇宙にはさまざまな私がいて、さまざまなお前がいる。だが、宇宙は違っても魂という根源においては一つなのだ。修練を積めば、別の宇宙にいる自分と対話することもできる。ゆえに、全多元宇宙が一つになり、再び分かれても、魂だけは継続できる。魂は時空を超えた神の領域に属するのだ」(後篇、約29分) と語ります。後の場面で、主人公二人の喧嘩が、いくつもの並行世界でも呼応して行なわれているさまが次々に連ねられるのは(同、約42分)、そうしたあり方を示すためだったのでしょう。 他方、E.ホフマン・プライスとラヴクラフトの合作『銀の鍵の門を越えて』(1933)第5章での、 「局所的な存在のそれぞれ - 息子、父親、祖父等々 - とそれぞれ個体のそれぞれの段階 - 幼児、子供、少年、大人 - とは、その同一の原型的かつ永遠の存在が、意識=面の角度によってさまざまに切断されることでひきおこされる、無限の局面の一つにすぎない」 (H.P.ラヴクラフト、大瀧啓裕訳、「銀の鍵の門を越えて」、『ラヴクラフト全集 6』(創元推理文庫 523-6)、東京創元社、1989、pp.140-141) といったイメージに近いものと見てよいでしょうか。「銀の鍵の門を越えて」の原形となったホフマン・プライスの「幻影の王」でも、 「そうしたカーターたちのすべては…(中略)…この超空間領域においては一人のカーターなのであり、この多変的カーターは、われわれと同じく永遠なのだ。そして、お前が魂を受け継いだ処の祖先とみなした者たちは、ひとつに纏まった全カーターたちであるわれわれの仲間の一人の三次元空間における切断面にすぎないのだ。そしてお前は - お前は単なる投影にすぎないのだ」 (E.ホフマン・プライス、小林勇次訳、「幻影の王」、『定本 ラヴクラフト全集 第6巻』、国書刊行会、1985、p.420) と物語られていました。 ■ さて、復活したゼナと三竜神は「タルホ宙域」に向かいます。彼らを追う者たちは、それに比べれば〈ワープ〉など「原始的なもの」でしかないという、〈空間ハイウェイ〉を進む(後篇、約26分)。不充分とはいえ、ハイウェイの亜空間だか超空間の様子も描かれた先でたどり着いた、稲垣足穂の名に由来するのでしょう、〈タルホ宙域〉とは、 「伝説の、銀河集団の中心」(同、約38分)、 「今まで存在だけはささやかれてきたが、まだ誰一人として到達しえなかった。宇宙が冷え始め、銀河が形成されだした際、宇宙の中心部に発生した空間的・次元的歪みが互いに押しのけあい干渉しあっている、パワー・バランス・ゾーンだ。そしてそこでわしの可愛い竜神によって、そのバランスを崩せば、どういう結果になるか」 …(中略)…「全宇宙を崩壊させる気か」 …(中略)…「破壊するのではない。新しい宇宙を造るのだ」(同)。 小松左京の「結晶星団」(1972)で、 「古くからこのあたり - 特に、〝結晶星団〟の事を、〝宇宙のへそ〟とか〝 「このあたりが、それこそ (小松左京、『結晶星団』(ハヤカワ文庫 JA 56)、早川書房、1975、p.247/5章) と記されていたのが思いだされます。ちなみに同作には、 「『それは、この宇宙を破壊する事ではないのか?』 破壊ではない……新たな動乱、新たなる混沌を宇宙の中心に生ぜしめ、そこにより というくだりがありました。 それはさておき、コイレは、中世末からルネサンス期における宇宙像の変容の一齣として、 「ニコラウス・クザーヌスの宇宙論的着想の大胆さ、深さには驚嘆せざるをえない。その頂点は、『中心がいたるところにあり、周がどこにもないような球』というヘルメス偽書がした神の特徴づけを宇宙に移しかえた驚くべき考えである」 (アレクサンドル・コイレ、野沢協訳、『コスモスの崩壊 - 閉ざされた世界から無限の宇宙へ』(人間の科学叢書)、白水社、1974、p.29) と述べています(追補:→「鞠が跳ねる - 追補」の頁の「1.球体宇宙」でも触れました)。 「世界の機構 machina mundi は、いわば、いたるところにその中心をもっているが、しかし、いかなるところにもその周をもっていないものである」 (ニコラウス・クザーヌス、岩崎允胤・大出哲訳、『知ある無知』、創文社、1966、p.140/第2巻12章) 引用中の「ヘルメス偽書」については; K.フラッシュ、中山善樹訳、『神とは何か 「24人の哲学者の書」』、知泉書館、2018 「定義2:神は無限の球であり、その中心がどこにでもあり、その表面がどこにもない」(「定義一覧」、p.xiii、また第Ⅱ章「『24人の哲学者の書』 翻訳と説明」、pp.29-37)」 さて、コイレはさらに、 「ニコラウス・クザーヌスは世界に限界を設けられないと記述しているにすぎないが、ジョルダーノ・ブルーノは世界は無限だと断言し、しかも無限であることを喜んでいるのだ」(コイレ、同上、p.60)。 ブルーノも〈神の無限〉と〈宇宙の無限〉は区別しました(同上、p.71、p.85 訳注26)。宇宙の〈無際限 interminatum 〉と神の〈無限 infinitum 〉(同、p.19)の区別は後のデカルトにも受け継がれます(同、pp.133-137、p.145、pp.147-149、p.153)。 「宇宙は全部中心である。あるいは宇宙の中心はいたるところにある。そして、円周は、中心と違ったどこかの部分にあるのではない。あるいは、円周はいたるところにあるが、円周と異なった中心は見つからない」 (ジョルダーノ・ブルーノ、加藤守道訳、『原因・原理・一者について ジョルダーノ・ブルーノ著作集 3』、東信堂、1998、p.173/第5対話) |

|||||||||||||||||||||

| 仏教の三千大千世界説や中国の宣夜説は知らなかったにせよ、クザーヌスもブルーノも、ルクレーティウスなどで古代の原子論とその無限空間論は知悉していたことでしょう**。他方二人の間には、コペルニクスによる天動説から地動説への転換がはさまっています。地球から太陽への〈中心〉の移動を介することが、古代の原子論とは異なる形で、有限な宇宙の単一の中心から、無限の空間における中心の遍在と不在への変換という形で、〈中心〉という観念の変転を意識させた、と見なすことはできるでしょうか。 | ** 追註:スティーヴン・グリーンブラット、河野純治訳、『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』、柏書房、2012 によると、ルクレーティウスの『物の本質について』はポッジョ・ブラッチョリーニ(1380-1459)が1417年に再発見するまで(p.226/第7章)、長らく忘れられていたとのことです。再発見後も当初は、新たに作成された50冊以上の写本によって流布しました(p.pp.253-255/第9章、p.272/第10章)。とすると、クザーヌス(1401-1464)には、見る機会はあったのでしょうか? |

||||||||||||||||||||

くだってパスカルもまた、 「事物の実在は、いたるところがその中心でありどこにも周辺がない一つの無限の球体である」 (パスカル、松浪信三郎訳・注、『定本 パンセ』(上)(講談社文庫 D1/2)、講談社、1971、p.218/第1部第15綴199) と書き記しています。ただしこの一文を含む断章は続いて、本サイトで何度となく引きあいに出したダニのヴィジョンを語るのでした(同、pp.219-220)。ボルヘスも、 「この意気阻喪した世紀、ルクレティウスの六歩格詩を生みつけた絶対空間、ブルーノにとって解放であった絶対空間が、パスカルにとっては迷宮になり、また深淵になる」 (ホルヘ・ルイス・ボルヘス、中村健二訳、「パスカルの球体」、『続審問』(岩波文庫 赤 792-3)、岩波書店、2009、p.19。および同書所収「パスカル」、pp.172-173 も参照) と述べていました。 とこうして、いたるところに中心があり、言い換えればどこにも中心がない無限の宇宙に対する反応は一律ではないものの、「中心はいたるところにある」宇宙という、ブルーノの 「宇宙の一様性の思想は後にのべる宇宙原理という形で現代にまで影響を及ぼしている」。 (佐藤文隆・松田卓也、『相対論的宇宙論 ブラックホール・宇宙・超宇宙』(ブルーバックス B241)、講談社、1974、p.116/第Ⅳ章) 「一様性の仮説と等方性の仮説を合わせて宇宙原理とよぶ」(同上、p.143/第Ⅴ章)。 「宇宙が一様であるということは、宇宙のどの場所も同等であって、中心などないという主張と同じである」(同上、p.141/同)。 等方性とは、 「宇宙には特別な方向はなく、どちらを見ても同じような景色がみられるはずだという主張である」(同上、p.143/同)。 ただし 「宇宙『原理』は仮説なのであって普遍的な原理などではない」(同上、p.144/同)。 実際一様性・等方性を満たさない宇宙模型も考えられたことがあって、 「宇宙がいわば一つの巨大な星のようなものであり、その内部だけに物質があり、外部には無限の空虚な空間が続くといったモデル(メタ・ギャラクシー)は、この一様性の仮定に合わない。 また宇宙には星、銀河、銀河集団……と無限に続く階層が存在するとするシャリエの階層宇宙論でも、一様性は成立しない」(同上、p.142/同。改行は当方による)。 「一様であっても等方でないという場合は存在する。たとえば密度一様な宇宙が回転していたり(ゲーデルの回転宇宙モデル)、一方向にそろった時場があったり、ある種の振動をしていたり(ミックスマスター・モデル)する場合がそうである」(同上、p.143/同)。 非等方性・非一様性という点に関しては、 ジョン・D・バロウ、林一・林大訳、『宇宙論大全 相対性理論から、ビッグバン、インフレーション、マルチバースへ』、青土社、2013 へのメモも参照ください。 「もっとも宇宙原理には観測的根拠はある。 その一つは銀河分布の一様性である。…(中略)… さらに強力な証拠は、宇宙黒体輻射の等方性である」同上、p.144/同。改行は当方による) 佐藤文隆・松田卓也『相対論的宇宙論』は1974年刊と、半世紀前の本ですが、観測による宇宙原理の妥当性という見解は、現在でも採用されているようです。 「しかし、それは宇宙の地平面までは一様だというだけであって、無限の彼方まで一様だという証拠にはならない。そういうわけで宇宙『原理』はあくまで仮説である」(同上) と念押しは忘れられないのですが。 中心のない等方一様な宇宙という描像を踏まえた上で、小松左京の「結晶星団」や『A-ko The ヴァーサス』における〈宇宙の中心〉とはどのようなイメージなのか、おおいに気にならずにいないのでした。たとえば三次元の宇宙を四次元空間内の超球の表面と見なし、超球の中心を考えることができます。そんな作品もすでにあっておかしくない。その場合中心は三次元空間の外に位置することになる。『A-ko The ヴァーサス』の場合ははっきりしませんが、「結晶星団」では、「巨大宇宙の中心」とされる場所はこの宇宙の三次元空間と地続きのようです。 また「結晶星団」の始めの方で、お話の時点での、〈ワープ装置〉(p.186/2章)によって知られる宇宙の範囲として 「十億光年オーダーの巨大宇宙」(同上)、 「限界宇宙系 - つまり『宇宙の相対的地平線』を形成する百億光年をへだてた星雲間」(同上) と述べられていて、「巨大宇宙の中心」という位置への前提をなしているのですが、今のところもう一つ整理できないでいます。また 「 なんてくだりもあって、大いにそそられるところです。 追補: ジェイムズ・ブリッシュ、浅倉久志訳、『時の凱歌 宇宙都市 4』(ハヤカワ文庫 SF 322)、早川書房、1978 に、 「たくさんの島宇宙が、それらの共有する濃度の中心のまわりを渦状肢となって回転しながら、しだいにいくつかのより大きいグループに密集していく傾向のあること…(中略)…そうした超銀河系は通例であり、そのいくつかがまた一つの渦状肢を形作って、全創造の回転の核である中心をとりまいていること、そして、かつては宇宙ぜんたいがこの点から、始原単一体の爆発とともに誕生した」(p.201/第7章) と語られていました(p.81/第3章も参照)。さらに、 「超銀河系の中心でギンヌンガ・ガップを五マイクロ秒以上生きのびたものは、二つの宇宙の再形成にかなりの影響を持つだけの潜在エネルギーを、未来へ運びこむことになる。…(中略)…もし生存物が ー たとえば人間のように ー 自由意志とある程度の機動性を持つ場合には、それはヒルベルト空間の無限にちがった次元の組合わせから、どれか一つを選ぶことができる。通過を終えたわれわれの一人ひとりが、その数マイクロ秒のあいだに、これまでの歴史からは予測できぬ運命を持った、めいめいの宇宙をスタートさせるわけです」(pp.203-204/同)。 文中の〈ギンヌンガ・ガップ〉は北欧神話に出てきます。 「冷寒界ニヴルヘイムと火熱界ムスペルスヘイムの中間に存在するとされた虚の空間」 という割注つきで、 「生存期の中間での断章や不連続」(p.91/第3章) の一例として、ブルーノの〈破壊中間期〉やヴィコとともに挙げられていました。 ◇ 外村中、「漢譯『華嚴經』の原典『ブッダ・アヴァタンサカ・スートラ』の佛身論と宇宙論について」、2018 によると、『八十華厳』には 〈宇宙は無中邊(無限均質)で、絶對的な中心はない〉 と説かれているとのことです(pp.273[56]-271[58]/第1章1-4④、p.247[82]/第3章3-5、p.238[91]/第4章4-11。 ■ 余談になりますが、『A-ko the ヴァーサス』後篇の始めの方、ゲイルの過去を描いた場面で、彼が育った教会が舞台となります。その際教会の壁にかけられた絵が二点、ちらっと映りました。 最初の絵は(下左)、頭を垂れて祈る聖人か何かでしょうか、何となく見憶えがあるような気もしなくもないのですが、ぱっと出てこない。 何か出くわしたら追って補足するとして、もう一点はあきらかに聖母子を描いたものです(下右)。こうした構図はいくらでもありそうですが、ラファエッロになかったっけと画集をぱらぱら繰ったところ、身をねじった幼子イエスの姿勢や、それに応じた聖母マリアの向きなど、 《聖会話(フォリーニョの聖母)》、1511-12年、ヴァティカン美術館 →日本語版ウィキペディアの該当頁 と一致していました。原作では聖母子のまわりに構図がもっとひろがっています。 ともあれ二点の絵は、宗教的な施設であることを示すために配されたのでしょう。 |

|||||||||||||||||||||

『A-ko The ヴァーサス BATTLE 2 BLUE SIDE』 1990、約3分: 教会の壁にかかった絵(1) |

『A-ko The ヴァーサス BATTLE 2 BLUE SIDE』 1990、約3分: 教会の壁にかかった絵(2) |

||||||||||||||||||||

| 余談を重ねるなら、先に触れた『空の大怪獣Q』で、主人公の一人ジミー(マイケル・モリーアティ)とその恋人ジョーン(キャンディ・クラーク)が暮らすアパートに、何点か美術品の複製が飾ってありました。 まずは右の場面で、右手の壁に、いささか色褪せて見えますが、ロンドン郊外のダリッチ美術館が所蔵する レンブラントの《石の台座に寄りかかる少女》(1645年) →所蔵館公式サイトの解説頁 が見られます。原作は日本でも展示されたことがありました; 『ダリッチ美術館展』図録、伊勢丹美術館、静岡県立美術館、大丸ミュージアム、横浜高島屋、1986-87、pp.114-116/cat.no.26 |

『空の大怪獣Q』 1982、約27分: ジョーンとジミーの部屋、右の壁にレンブラント《石の台座に寄りかかる少女》(1645年)の複製 |

||||||||||||||||||||

| もう一点、右の場面で中央奥の壁にかかっているのも、はっきり見えないものの、 レンブラントの《机の前のティトゥス》(1655年、ボイマンス・ファン・ビューニンゲン美術館、ロッテルダム →所蔵館公式サイトの解説頁) あたりではあるまいかと思ったりしたのですが、明部の位置が違っており、今のところ委細不明でいます。 |

『空の大怪獣Q』 1982、約28分: ジョーンとジミーの部屋 |

||||||||||||||||||||

| 上の二つの場面の間には、ラファエル前派の一人、 ロセッティの《プロセルピナ》(1874年、テイト・ギャラリー、ロンドン →英語版ウィキペディアの該当頁) の複製が見えました。 他にも風景画やポスターなどが飾ってあります。ジョーンの趣味を示しているのか、どういった設定なのでしょうか。 |

『空の大怪獣Q』 1982、約28分: ジョーンとジミーの部屋、奥の壁にロセッティ《プロセルピナ》(1874年)の複製 |

||||||||||||||||||||

| 未来の宇宙を舞台にしたSFや、現在とはいえ怪獣が跳梁する映画に出てくる〈名画〉というのも、感慨深いものではありますまいか(追補:→劉慈欣『三体』三部作へのメモの頁でも触れました)。 余談を累乗するなら、本作で怪獣が巣くう建物はニューヨークのクライスラー・ビルディングで撮影されました。英語版ウィキペディアの該当頁(→そちら)の"Production"によると、ビルの外観だけでなく、屋内でもロケされたとのことです。ただ卵と巣はクライスラー・ビルディングの屋根裏にうまく組みこめなかったので、別の建物 - 廃棄された警察署 - で撮影された(同上、註4 に挙げられた Hunter, Rob, "20 Things we Learned from Larry Cohen's Commentary for Q – The Winged Serpent The Winged Serpent", Film School Reject, March 30, 2015 中の "Commenttator: Larry Cohen"の.9)。 |

|||||||||||||||||||||

| ともあれ1階ロビーのエレヴェーターで最上階にあがり(右)、そこから階段や梯子で屋根裏へ(下左)、さらに梯子が上へ続く(下右)。どこまでがクライスラー・ビルディングの屋根裏でどこからが廃棄された警察署なのか、いずれにせよ古城映画的な興趣を欠いてはいませんでした。 |  『空の大怪獣Q』 1982、約1時間9分: クライスラー・ビルディング、屋根裏への上がり口 |

||||||||||||||||||||

『空の大怪獣Q』 1982、約1時間9分: クライスラー・ビルディング、屋根裏 |

『空の大怪獣Q』 1982、約1時間11分: クライスラー・ビルディング、屋根裏の上部 |

||||||||||||||||||||

| 2024/08/05 以後、随時修正・追補 | |||||||||||||||||||||

| HOME > 宇宙論の歴史、孫引きガイド > 近代など Ⅵ > 『A-ko The ヴァーサス BATTLE 1 GRAY SIDE』(1990)および『A-ko The ヴァーサス BATTLE 2 BLUE SIDE』(1990) > メモ / 四方山話・目次 |