| < 怪奇城閑話 | ||||

暖炉の中へ、暖炉の中から - 怪奇城の調度より

プロローグ:煙突から暖炉へ 「近代など(20世紀~) Ⅴ」の頁の最後に挙げたバンド・デシネ(→こちら)、 ピエール・ワゼム作、フレデリック・ペータース画、鈴木賢三訳、『KOMA 魂睡』、パイ インターナショナル、2014 の主人公の父親は煙突掃除を生業としています。主人公自身は幼い少女ですが、 「この仕事には、奥の狭いところに入るのに、チビが必要なんだ…」(p.32) ということで、父の仕事を手伝っている。「奥の狭いところ」というのは、縦孔に何箇所か開いた横孔で、ある時その先で迷いこみ、世界の裏側に出てしまうのでした。 ともあれ煙突掃除の凸凹コンビという設定で連想されるのは、『恐怖のロンドン塔』(1939)です(こちらの方が後から見たのですが)。舞台であるロンドン塔の屋根、そのどこぞの煙突で、煙突掃除に携わるクリンクは、手動のエレヴェーターというか、おそらく籠を吊して、助手の少年を狭い煙道に降ろします(下1段目左→そちら)。先に滑車をつけた梯子を、斜めに煙突に立てかけてあります。作業が終わった時、縛りつけてあったロープを放してしまい、少年は暖炉に落ちることになる(下1段目右)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| このエピソードは本筋に関係がないコミック・リリーフと思いきや、後ほど再登場することになります(上2段目左→そちらの2)。ただし助手の少年は別の人物に入れ替わり、暖炉があるのは、また別の人物が監禁された部屋なのでした(上2段目右)。 1 暖炉夜話 煙突に潜って暖炉に落ち、煤まみれになるという状況は、米国産のアニメか何かでぼつぼつ見かけたような気がします。といって具体的にどの作品で見かけたか、ぱっと思いだせなかったりするのは、いつも通りです。ともあれ『恐怖のロンドン塔』における煙突-暖炉のエピソード第一の段でも、転落した少年はもとより、慌てて駆けつけてきた親方も、きっちり煤まみれでした。 煙突から暖炉へという経路からは、他方、サンタクロースが連想されたりもします。トナカイの橇に乗り、贈り物を詰めた白い袋を背負い、赤い服を着た白ひげのサンタクロース像は近代の産物だとして、そうしたイメージへ合流することになるさまざまな歴史的前提については、たとえば ファビオ・ランベッリ、「サンタクロースの文化史のための覚え書き」、『比較文化論叢 : 札幌大学文化学部紀要』、19巻、2007.3、pp.7-39 [ < 札幌大学学術情報リポジトリ ] Permalink : http://id.nii.ac.jp/1067/00004197/ などをご覧ください。 ところで超常の力を有するサンタクロースが、なぜ煙突を通らねばならないのでしょうか。暖炉が炉なり竈の発展した形だとすれば、かつて家の中心であり、ヘスティアーないしウェスタが統べる聖なる領域という性格を受け継いでいるというのが、その理由の一つと見なせるでしょうか。他人の縄張りであり結界でもある家の中心に辿りつくには、たとえば煙突を通るという手続き、ひいては儀礼が必要なのではないか。 たとえば子供への贈り物という点で共通する、メキシコなどのピニャータを連想することもできるでしょうか。内にお菓子などをはらむピニャータは、いったんくす玉の形を取った上で、割られなければならない。 この点でピニャータは、トロイアの木馬とパターンを同じくします。木馬も当初アテーナーへの捧げ物と見なされたのですが、伏兵を隠していました。幸をもたらすにせよ厄を導きいれるにせよ、段取りは同型なのでしょう。サンタクロースは煙突から暖炉へ入るという設定もやはり近代の所産ということなのでしょう、上掲のランベッリ論文では扱われていませんが、ただ、次のようなドイツの伝説が紹介されていました; 「ある地方に、一人の怪物=鬼がいた。彼は暖炉の煙突から人の家に入って子供を残酷に殺した。聖人はその悪鬼を追跡して、捕虜にした。その罪を償うために、心境を改めた鬼が今度それぞれの家に戻って子供たちに土産をもっていく」(pp.24-25)。 煙突や暖炉からずれてしまいますが、招かれないと吸血鬼は人の家に入れないという、伝承だか設定だかを思いだすこともできるでしょうか。もともと民間伝承に伝えられていたのかどうかは詳らかにしませんが、ブラム・ストーカーの『ドラキュラ』(1897)では、 「初めてどこかの家へはいる時には、その家の誰かがはいれといわなければ、ぜったいにはいれない」 (ブラム・ストーカー、平井呈一訳、『吸血鬼ドラキュラ』(創元推理文庫 502A)、東京創元社、1971、p.356/第XVIII章) と、ヴァン・ヘルシング教授は語っていました。小説や映画の類で、この設定がつねに取りいれられてきたわけではありませんが、スティーヴン・キングの『呪われた町』(永井淳訳、上下巻、集英社文庫 19A~B、集英社、1983)およびそれを原作とするTVミニ・シリーズ『死霊伝説』(1979、監督:トビー・フーパー)では効果的に活かされていました。原作邦訳からたとえば、 「古い文献によれば、吸血鬼はただわけもなしに人の家に入りこんで、その人の血を吸うことはできない。それには招かれることが必要なのだ」(上巻、p.350/第9章5)。 「こっちが呼び入れなきゃ入ってこられないんだ」(下巻、p.61/第10章12)。 さらに、 「お前の招待は取り消しだ!」(上巻、p.359/第9章6) なんて台詞もありました。 何より、ヨン・アイヴィデ・リンドクヴィストの『MORSE - モールス -』(富永和子訳、上下巻、ハヤカワ文庫 NV リ 11-1)~2、早川書房、2009)とその映画化『ぼくのエリ 200歳の少女』(2008、監督:トーマス・アルフレッドソン)の原題 Låt den rãtte komma in は、「正しき者を入れたもう」を意味するとのことで(富永和子訳、下巻「訳者あとがき」、p.407)、再映画化『モールス』(2010、監督:マット・リーヴス)の原題は原作英訳の最初のタイトルと同じ Let Me In で、「私をなかにいれて」でした。このモティーフがタイトルになるだけの比重を与えられていたわけです。 暖炉の話に戻ると、 海野弘、『部屋の宇宙誌 インテリアの旅』、TBSブリタニカ、1983 の第一部の劈頭を飾るのが「暖炉」の章です(pp.8-16)。その中で、 「暖炉は壁にくりぬかれたグロッタ(洞窟)である」(p.12)、 「部屋の中から見れば、暖炉の外側が、部屋の内壁(インテリア)であり、マントルピースである。一方、暖炉の内部構造からすれば、火床から煙道にいたる洞窟であり」(p.13)、 「ともかく暖炉は、部屋の中にむかって開口しているグロッタであり、壁の中を抜けて、どこか別なところへ通じている煙道である」(p.14) と述べられていました。また 海野弘解説・監修、『366日 絵のなかの部屋をめぐる旅』、パイ インターナショナル、2021 には「部屋と美術史 6 暖炉とカーテン」のコラムがあります(p.142)。この二冊ともども「バルコニー、ヴェランダなど - 怪奇城の高い所(補遺)」の頁で参考にさせてもらった(→このあたり) El espacio privado. Cinco siglos en veinte palabras(Sala Julio González, Edificio del Antiguo M.E.A.C., Madrid, 1990 (『私的な空間 二十の言葉で五世紀』)展図録) には、〈Hogar (炉)〉のセクションもありました。展覧会の企画者 Luis Fernández-Galiano による扉解説は"El calor del hogar. Del brasero a la estufa"(「炉の熱 火鉢からストーブまで」)と題され(p.177)、五点の図版をはさんで(暖炉は一点のみ)、Jon Juaristi, "La doma del fuego"(「火を慣らすこと」)が掲載されています(pp.189-193)。 暖炉の歴史については詳しい本もありそうですが、残念ながら今のところは、「カッヘルオーフェン - 怪奇城の調度より」の頁で見た(→そのあたり) 新穂栄蔵、『ストーブ博物館』(北大選書 17)、北海道大学図書刊行会、1986 中の「第2章5 壁付暖炉」(pp.31-36)くらいでしょうか。と思ったら、 トレヴァー・ヨーク、村上リコ訳、『図説 英国のインテリア史』、マール社、2016 は本全体が時代を追って様式の変遷を辿るという構成なのですが、各時代ごとに暖炉も出てきました(p.9/図1.8、p.14/図2.5、p.29/図4.5、p.39/図5.8、5.10、pp.52-53/図6.13-14、p.62/図7.12-13、p.71/図8.9)。 以下も参照; Sébastien Marot, "Fire Place", Rem Koolhaas et al., Elements of Architecture, Taschen, 2014/2018, pp1400-1555 (pp.0-155) 渡辺武信、『銀幕のインテリア』、読売新聞社、1997 の第15章は「暖房 暖炉」(pp.257-271)を扱っています。細目を拾っておくと; 暖炉は暖房以上のもの 『市民ケーン』/炎の前の充実した沈黙 『ベストフレンズ』/「ここだけが暖かい」快適さ 『めまい』/安らぎの象徴としての暖炉 『逃亡者』/「ファイヤプレース」と「マントル」 『ドクター・ノオ』/ドア下の隙間の役割 『終電車』/書斎は箱でも良いのだ 『影の軍隊』/瞑想の時には狭さが役立つ 『月山』 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 城や館が舞台の映画であれば、暖炉も一つならず出てきたことでしょうが、さほど注目してきたわけでもありませんでした。そんな中でも印象に残ったものの一つが、『市民ケーン』(1941)でザナドゥ邸の広間にあった、おそろしく横に長い暖炉です(→あちら)。すぐ上に挙げた渡辺武信の本の「暖房 暖炉」の章では、暖を取ったり平穏を感じさせたりするものとしての暖炉などが主に扱われるのですが、それに先だって、反面教師としてこの暖炉がまず名指されたのでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

2 寄り道:〈地獄の口〉 印象的なものとしては、また、『さらば美しき人』(1971)に、獅子面状および人面状暖炉が出てきました(下左→ここ、下1段目右→ここの2)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 上右の場面ではわかりにくいのですが、一番奥、女性の左にあかあかと燃える、人面状暖炉が覗いています(右)。これらはロケ先のヴィッラ・デッラ・トッレに実際にあるもので、イタリア語版ウィキペディアの該当頁には、他にもう一種、一角獣の顔をかたどった暖炉の写真が掲載されています(→ここの3)。先に人面と記したのは、サタンの顔とのことです。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 海野弘『部屋の宇宙誌 インテリアの旅』の「暖炉」の章は、 「バロック期の暖炉ではマントルトゥリー(暖炉の開口部のフレーム)に人像を彫ったり、開口部全体を怪獣の口に見立てたりしたので、地獄の門のようであった」(p.14) と述べていました。別の章のところですが(「Ⅱ 部屋の空間史」中の「三つの時代を読む」の「②マニエリスム」)、アレサンドロ・ヴィットリア(1525–1608)による顔状暖炉が挿図として掲載されています(p.207)。 『さらば美しき人』の頁では、 「『生きた屍の城』(1964)にも登場したボマルツォの森の《地獄の口》が思い浮かばずにいませんが(下左→ここの4)、こうしたデザインはけっこう広まっているのでしょうか」 なんて書きましたが、たとえば『オペラの怪人』(1925)で、舞台裏に相似た装置が見られました(下右→ここの5)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 『オペラの怪人』で劇場の舞台裏にそうした装置を配したのは、何らかの実例に取材したものと考えられます。屋内装飾としての暖炉や庭園の構築物とともに、演劇の舞台装置でも採用されたイメージなのでした。実際「オペラ座の裏から(仮)」の頁で触れた、15~16世紀と時代はくだりますが、中世的な性格が強いと見なされる舞台を描いた画面に、口を大きく開いた顔面が見られます(下左右→ここの6)。 | |||||||||||||||||||||||||||||

フーケ(1420頃-1480頃) 『エティエンヌ・シュヴァリエの時禱書』より 《聖アポロニアの殉教》(部分) 1452-60 * 画像の上でクリックすると、拡大画像とデータを載せた頁が表示されます。部分図の上に全図を載せてあります。以下同様。ただし映画から引いた画像は除く。 |

ユベール・カイヨー(1526頃-1579頃) 《1547年のヴァランシエンヌでの受難劇の舞台》(部分) 1577 より古いイメージを伝えるとされるカイヨーの図の方がわかりやすいでしょうか、いくつかの〈 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 縦長の画面に押しこめられたフーケの画面ではややわかりにくいのですが、画面上方の背景でやはり〈 アリス・K.ターナー、野﨑嘉信訳、『地獄の歴史』(叢書・ウニベルシタス 490)、法政大学出版局、1995 にはカラー口絵1、29、33、p.2 の挿図をはじめとして、〈地獄の口〉図が何点も掲載されています(p.87、p.100、p.130、p.153、p.233、p.235)。その内第15章「 「聖史劇の各種の出し物の中でも、地獄の場面はやはり人気のまとだった」(p.176)、 「一番高くつく大道具といえば『 等と記しています(p.177、p.179、p.181 に挿図)。 ボマルツォの《地獄の口》は口の中に入ることができます。『生きた屍の城』ではさらに、通路につながっているという設定でした。『オペラの怪人』では口の向こうで人影が動きます。上左のフーケの画面では、口の中に悪魔が一人いて、上右のカイヨーの画面では、悪魔の後ろに何人か人を乗せた船が続く。〈地獄の口〉というイメージについては、短いものですが、 利倉隆、『[カラー版]悪魔の美術と物語』、美術出版社、1999、pp.69-71 で取り扱われています。上に挙げたボマルツォの庭園、フーケ、カイヨーの作品も図版が掲載されている。同じ著者による 利倉隆、『【カラー版】絵画のなかの動物たち 神話・象徴・寓話』、美術出版社、2003 のⅢ章「英雄と竜」の5つめの節「竜のシンボリズム」中の「英雄を飲み込むもの」(pp.134-140)も、すぐ前の「レビヤタン」(pp.131-134)と合わせてご覧ください。また 山田五郎、『怪物 闇の西洋美術史〈3〉』(アルケミスト双書)、創元社、2021、pp.14-15 も参照。この他、 澁澤龍彦、『悪魔の中世 西洋美術史の暗黒』、桃源社、1979、pp.56-62 久重忠夫、『西欧地獄絵巡礼』、彩流社、1996、pp.196-200 松田隆美、『ヴィジュアル・リーディング 西洋中世におけるテクストとパラテクスト』、ありな書房、2010、pp.200-211/図12、15、17、19、24 などでも言及されていました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| ターナーの『地獄の歴史』(p.233)や利倉隆『【カラー版】絵画のなかの動物たち』(p.139)にも載っていたのが、『吸血ゾンビ』(1966)の頁で挙げたブリューゲルの《キリストの冥府への降下》(1557-58頃)です(右→ここの7)。 『地獄の歴史』には同じブリューゲルの版画《最後の審判》(1558)も出てきますが(p.235;双方挿図では判別しづらいのですが、版画版だとすると、左右反転しています。ともにウィーンのアルベルティーナにある原画の素描だと、合っていることになります)、ここは口絵29としてカラー図版が掲載され、本文で言及されている《悪女フリート》を載せておきましょう(pp.233-234:下左右)。 |

ブリューゲル(1525/30-69) 《キリストの冥府への降下》(部分) 1557-58頃 |

||||||||||||||||||||||||||||

ブリューゲル 《悪女フリート》 1562年頃 |

左図部分 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 《最後の審判》における〈地獄の口〉が怪魚のように見えるのに対し、《キリストの冥府への下降》のそれは、やや人間寄りでしょうか。とはいえ真ん丸な両目は離れ、牙がぽつんぽつんと飛び飛びに生えているさまは、ユーモラスとも狂気をはらむとも映ります。 《悪女フリート》は後者に近いのですが、画面全体の褐色の調子に溶けこみ、また右目が木の向こうに隠れていることもあって、《キリストの冥府への下降》の場合ほど前には出てきません。他方この作品の場合、主役が焦点として画面中央近くに大きく配されています。ブリューゲルの構図としては、主流に属してはいないと見なせるかもしれません。とはいえたとえば、ウィーン美術史美術館の《鳥の巣泥棒》(1568)の前掲中央の男性のように(彼が主役だとして - 少なくとも鳥の巣泥棒ではない)、観者と会話しようと、ずずいとせり出してきたりはしません。 そもそも彼女は、画面全体に対して、《鳥の巣泥棒》の男性ほど大きくない。真横から捉えられ、まっすぐ左へ、視線を投げつつ向かっています。画面の平面性に即していると同時に、その場に留まることなく、画面と平行に左へ、通り抜けようとしているのです。 構図全体で斜めの導線もあまり目につかず、ブリューゲルにしばしば見られるように、奥行き方向へうねっていくことも、飛翔する鳥の視線に連動して地平がせり上がってくることもありません。「〈怪奇〉と〈ホラー〉など、若干の用語について」の頁で挙げた《パウロの回心》(1567→ここの7)などと比べてみてください。背景は大まかには、画面と平行に、左右いっぱい奥の方を塞いでいます。全体に褐色の調子、そして上部の暗めの赤に調整されているため、平面的な統合性は強められています。 見ようによっては、ブリューゲルにしては構図が平板だととることもできるでしょうか。あるいは魔物描きの先達ボスの《快楽の園》(1500-05)あたりに通じていると見なすこともできなくはないかもしれません。ただしたとえば、《快楽の園》に比べると、視点と情景との距離は近づいています。視点の高さも低くなっている。そのため、ブリューゲル固有の線描や形態把握と相まって、人であれ魔物であれ、いっそうの生動感をもって沸きたとうとすることでしょう。 魔物だらけの地獄の手前であっても、ものともしない悪女が強欲に駆け抜ける、という主題はいかにも爽快です。それでいて、主役だけが図として浮きだすことなく、もろもろの魔物たち、右下の多くの女性たちなどへ焦点は散らされ、平面的にまとめられた画面全体をざわめかせているのです。 さて、〈地獄の口〉についてのまとまった研究もありそうじゃないかと思ってみれば、英語版ウィキペディアに"Hellmouth"の頁があって(→ここの8)、そこに"Further reading"として Schmidt, G. D., The Iconography of the Mouth of Hell: Eighth-Century Britain to the Fifteenth Century, 1995, Selinsgrove, PA, Susquehanna University Press, 1995 が挙がっていました。これはいつか見る機会が訪れることを期待しておくとしましょう (追補:さいわい機会を得ました。とりあえずは目次を大ざっぱに訳しておくと; 『地獄の口の図像誌 8世紀のブリタニアから15世紀へ』 謝辞// 修道院復興と地獄の口のイメージの形成;批評上の文脈/修道院復興、諸芸術と最初期の地獄の口/デーンロウ地域のキリスト教化の影響// 地獄の口と聖書のイメージ群;地獄の口としての開いた穿/地獄の口としての獅子/地獄の口としてのドラゴン/地獄の口としてのレヴィアタン// アングロ=サクソンにおける地獄の口とその祈祷上の使用法;ユトレヒト詩篇とその諸模写/カンタベリーの諸写本/ニュー・ミンスター修道院、ウィンチェスターの諸写本// 公けの領域への移行:幻視的および訓戒的な文書における地獄の口;幻視的な文書/『パウロの幻視(黙示録)』//『ドリテルム Drythelm の幻視』/『オルム Orm の幻視』/『アルベリクス Alberic の幻視』/『トゥヌグダルス Tundale の幻視』/『トゥルキルス Thurkill の幻視』/訓戒的な宗教文書における地獄の口 公の領域への移行:視覚芸術における地獄の口;公の領域への視覚的な地獄の口の入場/地獄の口の様式化された諸表現:水平の様態/地獄の口の様式化された諸表現:垂直の様態/彫琢と複雑さ:門/彫琢と複雑さ:大釜/彫琢と複雑さ:多彩な口// 舞台での慣行としての地獄の口;舞台の記録によるところの劇的な地獄の口/舞台の 結論:中世以後の地獄の口など、 234ページ * 〈地獄の口〉は書名では"mouth of hell"ですが、目次では"hell mouth"となっています。 第2章で下掲のコンクのティンパヌムと《レヴィアタンを釣る》、第4章でタッデオ・ディ・バルトロのフレスコ(→ここの8の2)、第6章で上掲のフーケ、「結論」でブリューゲル《悪女フリート》、キャバレー・ド・ランフェールなども言及されていました。各拡大画像およびデータの頁の「Cf.」に言及箇所を挙げておきます。この他ユベール・カイヨー(p.169)、ボマルツォの庭園(p.182)などの名も見かけられました)。 また英語版ウィキペディアの同じ頁には8点の図版が載っていますが、そこから"External links"としてつながれた Wikimedia Commons の"Category : Hellmouth'"の頁でさらに多くの作例を見ることができます。Schmidt の書名からして、〈地獄の口〉の図像は8世紀に遡るようですが、ここではこれまで見た例より早いものということで、ターナーの『地獄の歴史』(p.130)や久重忠夫『西欧地獄絵巡礼』(pp.211-218/図42a-b)にも載っていましたが、 エミール・マール、田中仁彦・池田健二・磯見辰典・成瀬駒男・細田直孝訳、『ロマネスクの図像学 下(中世の図像体系 2)』、国書刊行会、1996(原著は1922) の末尾、第11章「図像に飾られた十二世紀の扉口」で取りあげられた、南フランス、アヴェイロン県コンクのサント=フォワ修道院附属聖堂 Abbatiale Sainte-Foy de Conques (仏語版ウィキペディアの頁→ここの9)の〈最後の審判〉のティンパヌム(仏語で「タンパン」)に触れておきましょう(下左)。上下に三層からなる構図の内、最下層は右に地獄、左に天国が占めていますが、その間のやや狭い中央部分も二分され、それぞれ左右の領域へ入っていこうとする者たちを描いています(下右)。右半分は地獄への入口で、 「『地獄』の入口は怪物の口になっていて、そこへ神に見放された人びとが呑み込まれてゆくのだ。それは『ヨブ記』に出てくるレヴィアタンであり、中世の思想家はその記述をきわめて忠実に解釈したので、注解者たちの言にしたがって怪物は入口の陰に顔を隠している」(pp.277-278)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

《最後の審判》のティンパヌム コンクのサント=フォワ修道院附属聖堂 12世紀頃 |

部分:下部中央 [左]アブラハム、選ばれた者たち、聖家族/ [右]悪魔によってレヴィアタンの口の中に押しやられる地獄落ちの魂 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 地獄への入口区画左端にいる背の高い悪魔と、天国への入口区画の右から二人目の人物が、境の柱をはさんで互いに振り返りあっています。縦の柱で分離された左右を視線によって結びつけるわけですが、丸みを帯びた形態と相まって、何やら意味ありげなニュアンスを醸しだしているのではないでしょうか。 〈地獄の口〉をレヴィアタンと見なすのは、キリスト教圏でのことなのでしょう。しかしレヴィアタンは、ユダヤ教圏でも興味深いイメージを展開していました。→そこ(「ユダヤ」の頁の「viii. 神話・魔術など」)やそこの2(「ユダヤ Ⅱ」の頁の「xi. メルカヴァー/ヘーハロート神秘主義など」)、またそこの3(「原初の巨人、原初の獣、龍とドラゴンその他」の頁)などを参照ください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 寄り道の寄り道になりますが、 エミール・マール、田中仁彦・池田健二・磯見辰典・成瀬駒男・細田直孝訳、『ゴシックの図像学 下(中世の図像体系 4)』、国書刊行会、1998(原著は1898) のやはり末尾近く、レヴィアタンにまつわるとても興味深い図像が掲載されています(p.271/図249;右)。 「ランドスベルクのヘラデの有名な写本『逸楽の園』の中の一葉の挿絵は、『ヨブ記』の註解者たちの思想を形象化している。イエス・キリストの祖先たちが釣糸を形作っており、イエスは鈎で怪物の口を引き裂いているのである」(p.270)。 |

《レヴィアタンを釣る/エッサイの木》、 ランドスベルクのヘラデ(1125?-1195) 『逸楽の園』より 1159-1175(原本焼失) |

||||||||||||||||||||||||||||

| ランドスベルクのヘラデ Herrad von Landsberg / Herrade de Landsberg は12世紀アルザスの修道女で、ホーエンブルク修道院長。ボスの《快楽の園》と同じタイトルの『逸楽の園

Hortus deliciarum 』は1159年から75年にかけて著された百科全書で、多くの挿絵を掲載していました。ストラスブールの図書館にあった元の写本は1870年の火事で焼失してしまいましたが、1832年から1869年にかけて、オーギュスト・ド・バスタール・エスタン伯爵

le comteAuguste de Bastard d'Estang によって精密に模写されていたとのことです(仏語版ウィキペディアの頁より→そこの4)。 「Meigaを探せ!」の第7回『THEビッグオー』第17回「Leviathan」(1999年から2003年)で挙げたブレイクの《ヨブ記》第15図(1825→そこの5)の主題でもあった『ヨブ記』第40-41章は、日本聖書教会版『聖書』(1976)では、 「あなたはつり針で わにをつり出すことができるか」(第41章1/p.747上段) となっていますが、「わに」はレヴィアタンです(ちなみに第40章15(p.746下段)の「河馬」はベヘモト)。関根正雄訳『旧約聖書 ヨブ記』(岩波文庫 青 801-4、岩波書店、1971/2011)でも「わに」(p.155)、「かば」(p.154)となっていますが、註釈46で解説されていました(p.214)。マール前掲書にはオータンのホノリウスによる、 「世界の海を泳ぎまわる怪物レヴィアタンはサタンである。神はこの海に釣り糸を投げ込む。その糸は人間としてのキリストの家系であり、鈎の鉄はイエス・キリストの神性、そして、餌は彼の人間性である。肉の匂いによって引き寄せられたレヴィアタンはこの餌に喰いつく。するとこの鈎が彼の顎を引き裂くのだ」(p.270) という註釈を引用しています。『逸楽の園』の挿絵で釣り竿とキリストの間をつなぐ七つの頭部が、キリストの家系を表わしているわけです。仏語版ウィキペディアの前景頁ではこの挿絵は《エッサイの木》と題されていました。〈エッサイの木〉については、 エミール・マール、田中仁彦・池田健二・磯見辰典・成瀬駒男・細田直孝訳、『ロマネスクの図像学 上(中世の図像体系 1)』、国書刊行会、1996 の第5章Ⅴ(pp.253-263)などでも取りあげられていますが、とりあえず『新潮世界美術辞典』(1985)から引いておけば、 「ダビデの父エッサイにはじまるキリストの系譜を樹木の形態をかりて図像化したもの。『旧約聖書』『イザヤ書』11章1-3節、『新約聖書』『マタイ伝福音書』1章1-17節に依拠する。多くの場合横たわって眠るエッサイの腰の辺りから木が生い出で、幹の左右に発する枝に、キリストの祖先、王、預言者らが半身像として表わされる。その頂には精霊の七つの賜を象徴する鳩に囲まれた荘厳のキリスト(マイェスタス・ドミニ)あるいは聖母子が位置を占める。例:シャルトル大聖堂西正面ステインド・グラス(12世紀)」(p.188) というものです。モローの《神秘の花》(1890頃→そこの6)はこの図像と関連するのかもしれないと思ったりもしているのですが、それはさておき、『逸楽の園』ではキリストが下にと、通例とは上下が逆になっています。ホノリウスの註釈ではレヴィアタンはサタンと同一視されていましたが、むしろ、上の「そこの2」でリンクした「ユダヤ Ⅱ」の頁でも触れた、レヴィアタンは神の玩具だという伝承が思い起こされたりもします。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 〈地獄の口〉に戻りましょう。これまで挙げた例の中で、モデルは何であれ、『オペラの怪人』で見られたものは20世紀初頭に制作されました。ところで上掲の澁澤龍彦『悪魔の中世』の該当箇所は三章目の「冥府とアポカリプス」に含まれるのですが、その章の扉の裏頁に、右の写真が載っていました。本文中では取りあげられていませんが、写真の下に 「パリのクリシー街の地獄キャバレー、 二十世紀の商魂は地獄をも利用する」(p.52) と記されています。 |

キャバレー「 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 仏語版ウィキペディアの"L'Enfer (cabaret)"の頁(→そこの7)によると、キャバレー「 3 暖炉の中へ 暖炉に戻りましょう。海野弘『部屋の宇宙誌 インテリアの旅』の「暖炉」の章は、 「火の燃えていない時の暖炉は、暗い開口部が、秘密の入口であるかのように見える」(p.14) と述べていました。「怪奇城の隠し通路」の頁の「隠し扉とからくり」のところでは(→あそこ)、ディクスン・カー『三つの棺』中の第17章「密室講義」から、 「煙突というのは、残念ながら、推理小説における脱出の手段としては人気がないんだな - ただし、もちろん、秘密の通路としては別だけれどね。その点では、煙突は最高なんだ。煙突の裏側にある秘密の部屋。カーテンのように開く暖炉の奥、回転扉のようにぐるりと回転する暖炉、炉石の下に部屋があるのさえある」 (ジョン・ディクスン・カー、三田村裕訳、『三つの棺』(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 5-3)、早川書房、1979、p.276/原著は1935年刊、p.286) と引用しました。「怪奇城の隠し通路」の頁の上の箇所のすぐ下では横溝正史の『迷路荘の惨劇』(1976)を挙げましたが、探偵小説とはかぎらず、カーが思いあたったであろう前例はどんなものなのでしょうか。いろいろありそうですが、例によって思いつきません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| やはり件の頁で挙げた怪奇映画の分野であれば、『血ぬられた墓標』(1960)を代表格と見なせるでしょうか(右→こっち)。暖炉の奥の隠し扉が何度も利用されるだけでなく、その先の隠し通路も映されました。筋立ての中で占める比重はけっこう大きいものととってよいでしょう。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 同じマリオ・バーヴァが監督した『白い肌に狂う鞭』(1963)でも、暖炉の奥に隠し扉が登場しました(右→こっちの2)。城の三階(?)にある城主の寝室から、離れの礼拝堂の地下まで、やはり縦横に隠し通路が張り巡らされているはずなのですが、この作品ではなぜかというか残念ながらというか、隠し通路内部は画面には出てきませんでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 「怪奇城の隠し通路」の頁を作っていた時はきれいに抜け落ちていたのですが、『猿の怪人』(1943)でも、暖炉状の隠し扉が回転しました(右→そっち)。その先に下りの階段があって、秘密の研究室に通じています。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 「怪奇城の隠し通路」の頁でも述べているのに(→あっち)、あまり意識していなかったのが『乙女の星』(1946)です。冒頭の肖像画の部屋から隠し扉を通って螺旋階段を下りた先の地下空間、そこから少し登って出ると、大広間の暖炉の中でした(右→あっちの2)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| こうした例はまだまだあることでしょう。たまたま最近見たのですが、たとえば『マスク・オブ・ゾロ』(1998、監督:マーティン・キャンベル)で、アンソニー・ホプキンス演じる初代ゾロが、滝の裏にある秘密基地から出ると、邸内の暖炉の奥の隠し扉でした(約10分)。ちなみにアントニオ・バンデラス扮する二代目ゾロ候補は、暖炉というより竈でしょうか、おそらくは煙突からその上に出ます(約46分)。ちなみついでに、クライマックスの舞台となる鉱山に張り巡らされた足場は、入り組んだ眺めを見せてくれました。 4 暖炉の中から ロジャー・コーマンのポー連作では、『恐怖の振子』(1961)などにおける古城のマット画(→こなた)や『アッシャー家の惨劇』(1960)ラストでの焼け落ちる屋根のショットが(→こなたの2)、複数の作品で使い回されていました。また『アッシャー家の惨劇』の頁でも引用しましたが(→こなたの3)、コーマン自身、美術監督のダン・ハラーは 「ユニヴァーサルへ出かけて、2500ドルでありもののセットや背景を買いこんだ…(中略)…いろいろな映画会社をまわって、柱やアーチや窓や家具を集めた。…(中略)…そしてポーの作品を撮りおえるたびに、倉庫を借りてセットを保存した。だから一連のポー作品をくりかえし見ると、おなじセットや特定の道具が何度も登場しているのがわかるはずだ」 (ロジャー・コーマン、ジム・ジェローム、石上三登志・菅野彰子訳、『私はいかにハリウッドで100本の映画をつくり、しかも10セントも損をしなかったか-ロジャー・コーマン自伝』、早川書房、1992、p.125) と述べています。まるまる使い回しでなくとも、似たような絵面や状況が何度も見かけられたりします。隠し通路がそうですし、地下納骨堂への下降、夢だか幻覚や回想による惑乱、少し開いた柩の蓋から差し出される血まみれの手などなど。 これらは物語上必要とされる要素なのでしょうが、必ずしもそうでなくともよさそうな場合もありました。「バルコニー、ヴェランダなど - 怪奇城の高い所(補遺)」の頁で触れたバルコニーという舞台設定をその内に数えることができるでしょうか(→そなた)。バルコニーを選んだ以上、その場面はバルコニー固有の空間に嵌めこまれることになります。だから他に替えることは結果としてできなくなるのですが、少なくともそう決める以前であれば、他の選択肢を採用しても、話を進めることができなくなるわけではあるまい、と感じさせるのでした。 ともあれこうした使い回しの諸相は、1960年から64年までの短い期間に8篇(+番外篇+もう一つ同時期作)の作品を、比較的低予算で、撮影所システムの一環として製作する際の、監督であるロジャー・コーマンらスタッフの手癖のみならず、経済的要請も含めたさまざまな条件のあり方を考える手がかりになることでしょう。東宝の怪獣映画でも、先行作のショットの使い回しが見かけられましたが、それと同じか、それとも違いがあるのか。 とはいえそのあたりは研究者に任せるとして、ここではもう一点、必須ではなさそうだけれど反復されるモティーフとして、暖炉の中からのショットに触れておきたいと思います。 連作第一作の『アッシャー家の惨劇』では見られませんでしたが(たしか)、第二作『恐怖の振子』では二度にわたって登場します。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 一度目は、急死したという城主の妻の部屋での場面が終わるにあたって、画面がいったん炎で覆われ、それが小さくなって、食堂の暖炉の炎であったことがわかります(右→あなた)。食堂は大広間の一角がくぼんだ位置にあります。晩餐の途中で、そこでの会話は登場人物の事情を紹介するもので、さほど重要なものではありません。すぐに来客の場面に移ります。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 二度目は、墓暴きという重要な場面、その結果にショックを受けた城主の様子に続いて、城主の妹と城主夫人の兄が会話する場面の冒頭に登場します(右→あなたの2)。見かけ上いったんクライマックスを迎えた、その事後の後始末とでもいう位置になるでしょうか、やはり物語の展開の上では、主要なものではなく、息抜き的な場面と見なせるでしょう。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 第三作『姦婦の生き埋葬』(1961)では、ヴィンセント・プライスに換わってレイ・ミランド扮する主人公が、館の二階廊下を歩むという、古城映画的に重要な場面に続いて登場します(右→こちら)。かなり低い位置の視点から見上げる構図になっています。主人公の妻が医師と会話する場面で、主人公の状態を案じます。主人公の振舞自体を描写するのではなく、その合間で状況を確認するという位置を占めると見なせましょうか。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 短篇集となった第四作『怪異ミイラの恐怖/黒猫の怨霊/人妻を眠らす妖術』(1962)では、第三話「人妻を眠らす妖術」で、やはり低い位置からの視線で、主人公とその妻が会話するさまが捉えられます(右→そちら)。ここでも主要な場面である催眠術の実験の様子ではなく、それ以外の合間の、ある意味で日常的な時間に起きる部分です。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 五作目『忍者と悪女』(1963)と番外篇『古城の亡霊』(1963)はお休み、第六作『怪談呪いの霊魂』(1963)では、やはり低い視点で再登場します(→あちら)。いったん城を去ろうとした妻が、変わってしまった夫と話す場面が、暖炉の炎越しに捉えられる構図から始まります。物語の主軸に属するとはいえますまいが、夫の変貌を示す役割を強調してはいます。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 第七作『赤死病の仮面』(1964)では、ある場面から次の場面へ切り換わる際に暖炉の火越しのショットが配されるのではなく、一つの場面がカットの連なりとして流れる中で、カメラが後退というかズーム・アウトすると下から暖炉の火があがってきて、カメラが暖炉の奥に位置していたことがわかるという段取りになっている点で(右→ここ)、これまでとは違っていました。 そこでの会話は物語の主軸の一部とはいえませんが、ポーの「赤死病の仮面」の話に「ちんば蛙」を挿入したものとして、それなりの比重を占めていると見なせます。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 連作の掉尾を飾る第八作『黒猫の棲む館』(1964)でも、場面の流れの中に暖炉の奥からのショットが挟みこまれます。ただしカメラの動きによって位置が明かされるのではなく、カットが切り換わると、下から火がちらちら揺れるのでした(右→そこ)。 場面はヒロインに催眠術をかけるというもので、催眠によって引きだされるヒロインの記憶は本筋にからむものではありませんが、催眠は術者の手を離れて、憑依にとって変わられてしまいます。これは物語の中で働いている力を示すものと見なせるでしょうか。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 『恐怖の振子』では場面の移行時に暖炉の中からのショットが配され、また移行後の場面は息抜き的な性格のものでした。それが『赤死病の仮面』では場面の流れの中に挿入され、『黒猫の棲む館』では重要な事態を暗示する際に用いられると、微妙に位置づけは変化したようです。連作は『黒猫の棲む館』で打ち止めになったので、その後どのように展開したか、あるいはしえたかについては棚上げしておきましょう。 ところで炎越しに暖炉の中から見るショットは、間に火をはさむことで、向こうにいる人物たちに対して距離を置きます。カメラと被写体の間が連続する通常の引きとも違って、次元の非連続性をもたらすと言えるでしょうか。本来見ることができないはずのものを、本来位置しえない位置から密かに覗くことになる。火が入るだけの低い位置に視点が配され、『姦婦の生き埋葬』や「人妻を眠らす妖術」の場合のように、それが強調される場合もあります。その際カメラはそのまま見る者の目と重ねあわされるので、窃視しているという趣きは強まることでしょう。同時に、人物たちは非連続な奥へと押しやられるので、なまな存在感は軽減される。また炎越しのショットは長時間持続されるわけでもなく、ほどなく通常の視点に移行します。自らを特別視させるのではなく、むしろちょっとしたアクセントとして、看過するよう促すとでもいえるでしょうか(追補:→「怪奇城の図書室」の頁の「エピローグ」で触れた、本棚越しのショットと比較してみることもできそうです)。 こうした例はまだまだあることでしょう。本サイトで取りあげた作品では、『魔の家』(1932)で見られました。嵐から逃げこんだ屋敷で、人物たちが会話する場面で、一人一人のアップのさなかにはさまれていました(下左→あそこ)。三つ後のカットでも、下方で炎がちらちらしていました(下右)。会話は各人物のあり方を紹介するためのものでした。事態を進行させるのではなく、逆にいったん据え置きする場面です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 『フランケンシュタイン復活』(1939)でも暖炉の奥からのショットが登場しました(右→こっち)。中に入ってしまえたりするだけの大きさがあります(下左)。少し後には新男爵は暖炉上辺に寄りかかります(下右)。酒をあおりながら新男爵は執事に事態の変化を告げます。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 暖炉があるのは食堂です。この食堂は吹抜になっていて、高い位置で二階に通じているらしき通路が渡してあるのですが、面白いことに、通路沿いの開口部とおぼしきところから、新男爵たちの様子を窺う者がいるのでした(右)。この開口部は、暖炉の奥と対称をなすと見なせるかもしれません。 ちなみに舞台の城にはあちこち隠し通路が巡らされているのですが、暖炉の奥のものは出てきませんでした。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 追補:例によって忘れていましたが、『黒い城』(1952)では終わり近くに、暖炉の炎越しの視角が登場します。納骨堂で柩の準備をする人物二人のカットが切り換わると、書斎の暖炉の中からのショットになります。炎の向こうに悪役が立っている。一度納骨堂の場面に戻り、再度暖炉の炎越しの長めになります。悪役は同じ位置にいますが、それから奥の扉の方へ向かいます。カメラの位置は変わらず、部屋から出るまで眺め続けるのでした(右→こっちの2)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

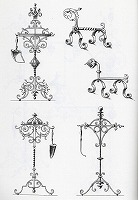

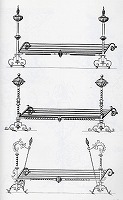

| 暖炉の中からのショットが反復される点、カメラの位置は動かず、ズームすることもないないまま人物の動きを見送る点など、また少し違う側面を認めることができるかもしれません。物語の最後の顛末に先立って、そこへ向かうためにいったん足踏みする位置を与えられているとでも見なせるでしょうか。 エピローグ こうした例はまだまだあることでしょうが、おいおいメモしていくことにしましょう。ところで新穂栄蔵の前掲『ストーブ博物館』に、暖炉の 「付属道具には、火かき棒(ポーカー)、火ばさみ(トング)、十能(ファイアーシベル、ファイアーパン)等があるが、外国では、これらの道具にも非常に凝ったものが多く、薪のいれもの、その積み方にはインテリア的感覚で気を配っている家が多く見受けられた」(p.35) と記されています。暖炉ではありませんが、p.62 には図3-9 として小さくはあれ写真を掲載、 「欧米のストーブ用の小道具。十能や火ばさみは凝ったものが多いが、いずれも頑丈にできている」 とありました。そこで気になるのが、先の『魔の家』や『フランケンシュタイン復活』から引いた場面などに見える器具で、前者の頁に 「暖炉の前に2本、ゆるやかにうねる柄の先に球体のついたものが床から立ちあがっている。…(中略)…暖炉の内と外を仕切る囲いのようなのでした」 と書いたものです。『ストーブ博物館』の図3-9 で見られるものとは異なるようでした。そこで日本語版ウィキペディアの「暖炉」の頁から英語版に飛ぶと(→そっち)、 "Accesories"の項があって、いくつか挙げられた中に andiron というものがありました。こちらも頁が作られています(→そっちの2)。 独語では Feuerbock、 仏語では chenet、 西語では morillo、 伊語では alare と、 英語と独語以外はけっこう形が変わりますが、どうもこれのようです。andiron または firedog(fire-dog, fire dog)は 「腕木状の支えで、通例対で用いられる。その上に薪を配して、開いた暖炉で燃やす。そうすることで空気が薪の下でも循環し、より良く燃焼させ、煙を軽減することができる」 とのことです。手もとの英和辞書を見ると; 「andiron 炉の薪載せ台、薪架(まきか)、ドッグ(= firedog)((2脚で1対))」 英語版ウィキペディアの頁にはさまざまな形状のものの写真が載っていて、なかなか面白いものでした。試しに「薪のせ台」で検索してみると、ジャコメッティに《1組の薪のせ台》(1939)という作品があるそうです(→そっちの3)。 追補:上で引いた『血ぬられた墓標』、『乙女の星』、『黒い城』からの場面でも、対になった装飾的な柱状のものが暖炉の前に配されていました。はっきりわからない『黒猫の棲む館』をいったんおいて、上掲コーマンのポー連作のいずれでも見られます。これらも〈薪載せ台〉ととってよいでしょうか。 その内『恐怖の振子』での最初の場面と「人妻を眠らす妖術」で映ったものは、輪郭の曲線が一致しているようです。だとすると、コーマン言うところの「おなじセットや特定の道具が何度も登場している」ことの見本の一つとなります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 追補の2:『五本指の野獣』(1946)のクライマックス、大広間のピアノを弾く生ける手首を、ピーター・ローレ演じるヒラリーが捕まえ、図書室に持ちこむさまを、少し斜めに傾いだカメラが追います。図書室の暖炉の前まで来たのを斜め後ろから捉えるとカットが切り換わり、距離を詰めて斜め前・下から、次いで炉床のアップ、手首を投げこむさまを真横から、また炉床のアップに続いて、暖炉の内側からのショットになるのでした。また炉床のアップ、 暖炉の内側と繰り返され、そのたびに被写体との距離が縮んでいきます(右→あっち)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||

| 切り取られたのに動く手首、それを暖炉で火にかけたのに、なお動くというステップに、暖炉の中からのショットが組みこまれていました。大広間のピアノの向こうにも暖炉は見えていたのですが、それだけヒラリーと図書室が強く結びついていたのでしょう。 また右上の場面でも、対になった柱状薪載せ台が映っています。右のもののさらにすぐ右、火掻き棒などを引っかけた金具も見えます。ヒラリーはそこから火掻き棒を取るのでした。 ここで挙げたもの以外にも、例はいくつもあることでしょう。とりあえず出くわす機会のあったものから、メモしていくことにましょう。 ラヴクラフト自身を題材にした枠物語に、三つの挿話を収めたオムニバス『ネクロノミカン』(1993)の第1話「ザ・ドラウンド」(監督:クリストフ・ガンズ)で見られました(下左)。過去の葬儀の場面です(追補:この作品には→「怪奇城の図書室」の頁でも触れました)。 『レスリー・ニールセンのドラキュラ』(1995、監督:メル・ブルックス)では、伯爵とミナが踊る場面で、暖炉の炎越しのショットが挿入されていました(下右)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

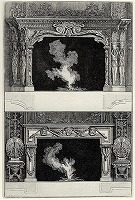

| 追補の3:例によってすっかり忘れていましたが、ピラネージに『暖炉装飾の様々な手法』(1769年)という版画集がありました。その位置づけについては、作品集ごとに解説した 『ピラネージ 版画展 建築=幻想のイタリアの巨匠』図録(神奈川県立近代美術館、奈良県立美術館、他、1977)巻末の「作品解説」中の該当箇所(頁付けなし) や、 長尾重武編著、『ピラネージ《牢獄》論 描かれた幻想の迷宮』、中央公論美術出版、2015、pp.175-177、 また同書所収のマンフレード・タフーリ、飛ヶ谷潤一郎訳、「ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ:『否定のユートピア』としての建築」、pp.244-248、 また 上掲 Sébastien Marot, "Fire Place", Rem Koolhaas et al., Elements of Architecture, Taschen, 2014/2018 中の pp1448-1449 (pp.48-49) などをご参照ください。 |

ピラネージ(1720-1778) 『暖炉装飾の様々な手法』(1769年)より 《二つの暖炉のためのデザイン》 |

||||||||||||||||||||||||||||

追補の3の2; 「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」の頁の「タルシーア、透視図法、街景図・屋内図、〈留守模様〉」で触れた Dover 社から刊行されたモノクロ画集の一つ(→こちら)、 ヨーゼフ・フェラーの『伝統的な鉄細工のデザイン』(Josef Feller, Traditional Ironwork Designs, 2005) は、 『鍛冶細工 錠前屋と鍛冶屋のための実際的な使用に向けて』(Die Schmiedekunst : zum praktischen Gebrauche für Schlosser und Schmiede, 3 volumes, Düsseldorf, 1892-1899) から91ページ分、270点以上を抜粋したものとのことです。それをぱらぱら繰っていると、灯り台 light stand ともども andiron を載せた下の3ページに出くわしました;    ヨーゼフ・フェラー『伝統的な鉄細工のデザイン』(1892-99/2005年)より(pp.75-77) 追補の4(2023/09/07): ヒッチコック、トリュフォー、山田宏一・蓮實重彦訳、『定本 映画術』、晶文社、1981/1990 をぱらぱら繰っていたら、『下宿人』(1926、未見)に関する箇所でトリュフォーが、 「あまりにも多くのひとびとがあなたの映画にはむだな効果が多すぎると批判しているからなのです。大げさな効果をもてあそびすぎている、と。ところが、じつは、あなたの映画のキャメラ・ワークひとつとってみても、わたしが思うに、それはむしろ観客の目に見えない存在になろうとしている。いかにも〈ヒッチコック・タッチ〉を模倣して撮られた映画がたくさんあります…(中略)… あなた自身はけっしてやらないことではないでしょうか」(p.40) と述べたのを受けて、ヒッチコックが 「やらないだろうな。キャメラを暖炉のなかの燃えあがる炎のむこうに置いて撮るなんてこともしないね」(同上) と応じていました。暖炉の中からのショットというのが、それだけ目についた、そしてあざとく映りもしたと見てよいでしょうか。ヒチコックなりトリュフォーの作品にそうしたショットがないかどうかは詳らかにしません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

追補の5(2025/11/17): Amon Düül II, Yeti, 1970(邦題:アモン・デュール、『地獄!』)* Ⅱになってからの2枚目、2枚組の1枚目、A面2曲目でラスト、"She Came through the Chimney"(「煙突から来た女」)、3分56秒。A面1曲目の組曲"Soap Shop Rock"(「組曲:ソープ・ショップ・ロック」、13分24秒)のエピローグにして、B面へのつなぎをなしています。煙突を通った先が暖炉か台所の炉か、はたまた焼却炉かどうかはわかりませんが、ともあれ、ギターの春めいたアルペジオが変化を含みつつ反復、それにベースがからみ、ボンゴが鳴り響く。低めの音のヴァイオリン、追ってヴァイオリンの高音だか電子オルガン、そして何やら効果音が舞い飛ぶという、器楽曲。サード・イアー・バンドに通じると見なせなくもないかもしれない曲でした。 |

* The Bible. rock magazine 04、ロックマガジン社、1981、p.184。 『ユーロ・ロック集成』、マーキームーン社、1987/90、p.112。 『ジャーマン・ロック集成 ユーロ・ロック集成2』、マーキームーン社、1994、p.45。 大鷹俊一監修、『ヤング・パーソンズ・ガイド・トゥ・プログレッシヴ・ロック』、音楽之友社、1999、p.166。 『200CD プログレッシヴ・ロック』、立風書房、2001、p.125。 片山伸監修、『ユーロ・プログレッシヴ・ロック The DIG Presents Disc Guide Series #018』、シンコーミュージック、2004、p.19。 小柳カヲル、『クラウトロック大全』(ele-king books)、Pヴァイン、2014、p.146。 同じアルバムから→こちら(「怪奇城の画廊(前篇) - 〈ギャラリー〉の空間」の「追補」)を参照。 同じバンドによる→そちら(「メソポタミア」の頁の「おまけ」)を参照。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 2023/05/17 以後、随時修正・追補 | |||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > 暖炉の中へ、暖炉の中から - 怪奇城の調度より |