| < 怪奇城の画廊(前篇) < 怪奇城閑話 | ||||

怪奇城の画廊(中篇) - 映画オリジナルの美術品など

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プロローグ 絵や彫刻にまつわる怪異譚といえば、 メリメの「イールのウェヌス」(1837) 『メリメ全集2 小説2』、河出書房新社、1977、pp.129-162:杉捷夫訳、「イールのヴィーナス」 また 杉捷夫編訳、『メリメ怪奇小説選』(岩波文庫 32-534-4)、岩波書店、1986、pp.111-172:「ヴィーナスの殺人」 伝ネルヴァル*の「悪魔の肖像」(1839) 窪田般彌・滝田文彦編、『フランス幻想小説傑作集』(白水 u ブックス 71)、白水社、1985、pp.141-154:入沢康夫訳 * 「新版プレイヤード全集からは、永年われわれに親しまれてきた『悪魔の肖像』が除かれ」たとのこと(「編者あとがき」、『ネルヴァル全集 Ⅳ 幻視と綺想』、筑摩書房、1999、p.567)。 や、 ポーの「楕円形の肖像」(1842) →こちらを参照:『アッシャー家の末裔』(1928)の頁の「Cf.」 ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』(1890) ワイルド、福田恆存訳、『ドリアン・グレイの肖像』(新潮文庫 赤 81A)、新潮社、1962 それに 幸田露伴の「観画談」(1925) 幸田露伴、『幻談・観画談 他三篇』(岩波文庫 緑 12-8)、岩波書店、1990、pp.45-81 また 東雅夫編、『幸田露伴集 怪談 文豪怪談傑作選』(ちくま文庫 ふ 36-15)、筑摩書房、2010、pp.39-66 などが思い浮かびます。 井上雅彦監修、『アート では、音楽や演劇もふくめた〈 江戸川乱歩、「怪談入門」(1948-49/1951)です(『江戸川乱歩全集 第26巻 幻影城』(光文社文庫 え 6-5)、光文社,2003、pp.289-362 でした。乱歩は怪談を9項目に分類して、その4番目に「絵画、彫刻(人形)の怪談」を立てています(pp.304-305)。その項目では冒頭で「楕円形の肖像」と『ドリアン・グレイの肖像』を挙げつつも、 「そして、すぐさま〈彫刻怪談〉の紹介となると、ほとんど〈人形怪談〉に終始する。これもまた、乱歩らしい偏愛ぶりです」(井上雅彦、「編集序文」、p.9)。 ちなみに人形=ひとがた、彫刻とくれば、ピュグマリオーンの物語が連想されます。その典拠として、 オウィディウス、田中秀央・前田敬作訳、『転身物語』、人文書院、1966、pp.352-355/10巻270-297 あわせて 種村季弘、『怪物の解剖学』(種村季弘のラビリントス)、青土社、1979、pp.177-194:「ピュグマリオンの恋」 1974刊本の再刊。種村季弘について→そちらも参照:「通史、事典など」の頁の「iii. 地学・地誌・地図、地球空洞説など」 ヴィクトル・ストイキツァ、松原知生訳、『ピュグマリオン効果 シミュラークルの歴史人類学』、ありな書房、2006 なども参照ください(→『ダリとカムジャタン』(2021)メモの頁でも挙げました)。 やはり井上雅彦「編集序文」で、 「かのロッド・サーリングのテレビ・シリーズ『ナイト・ギャラリー』(そのパイロット版が洋画枠で放送された『怪奇! 夏の夜の夢』)」 に触れています(p.10)。パイロット版は全3話からなり、冒頭で、「夜の画廊」で3台のイーゼルに1点ずつ絵を立てかけたさまが映されます。案内役のサーリングがそれぞれの絵を覆っていた布をはずすと、その絵にまつわるエピソードが始まるという段どりでした。日本語版ウィキペディアの『四次元への招待』(本篇放映時(1973)の邦題)の頁によると(→あちら)、パイロット版が1972年7月29日、テレビ朝日「土曜映画劇場」で放映された際には、第2話は割愛されたとのことです。これは当時見た記憶があって、おぼろげながら、とりわけ第3話は頭に残っていました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 半世紀ぶりということになりますか、たまたま最近観直す機会を得ました。第2話「アイズ」でも主人公の肖像画がはじめの方でちらっと映りますが、本筋にはからまない。絵が重要な役割を担うのは、第1話「復讐の絵画」(右)と第3話「絵になった男」(下左右)です。細かい点はさておき、お話の大まかな印象はこんなだったなと思いつつ - 記憶の歪曲や捏造はいつものことだとして -、重要なモティーフである絵がいずれも、いささか粗っぽい仕上げなのが気に留まりました。第1話の場合は篇中でも、下手な絵だと語られはするのですが。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

映画やテレビ・ドラマにオリジナルの絵が出てくる場合、製作期間内に、場合によっては出演する俳優の外見に合わせて作らなければならなかったりすることになります。即席に仕立てたものが、芳しからぬ出来になりがちであろうことは、見やすい道理でしょう。同じく〈映画美術〉に含まれる小道具の一環だとして、これは、建物の内外のセットや模型、マット画、他の大道具小道具などからは少しずれた領域をなしていると見なすことができるかもしれません。もっとも、芳しからぬと判断する当方の目がいっかな信頼を置きかねることは、いうまでもありません。 「津の築山遊具など」の頁で少し触れた『残像』(2016、監督:アンジェイ・ワイダ)をはじめとして(→このあたり)、画家や彫刻家などの伝記ないしそれに類する映画なら、絵や彫刻はどしどし出てくることでしょう。美術家の伝記映画については、「『Meigaを探せ!』より、他」の目次頁で挙げた、 岡田温司、『映画と芸術と生と スクリーンのなかの画家たち』、筑摩書房、2018 で詳しく取りあげられています。同じ目次頁で挙げたいくつかの映画に出てくる美術品は、多く実在するもので、この点についてはまた後に戻れればと思います。各作品オリジナルの美術品が出てくる話といえば、 バルザックの『知られざる傑作』(1831)に基づく『美しき諍い女』(1991、監督:ジャック・リヴェット。絵を描く画家の手は、画家であるベルナール・デュフール Bernard Dufour (1922-2016)の手を撮影したものとのこと)、 近くは ルネサンス期のフィレンツェやヴェネツィアを舞台にしたテレビ・アニメ『アルテ』(2020、大久保圭の原作は未見)、 美術大学を目指す東京の学生を描いた、やはりテレビ・アニメ『ブルーピリオド』(2021、山口つばさの原作はやはり未見) などがありました。 1 『ドリアン・グレイの肖像』(1945)より しかしここでは、怪奇映画の領域を軸に見ていきましょう。本サイトでは取りあげていないのですが、オスカー・ワイルドの長篇小説を原作にした『ドリアン・グレイの肖像』(1945、監督:アルバート・リューイン)に出てくる、主人公の変貌した肖像画の図版を、映画本体とは別に何かと見かける機会が一度ならずあったような気がします。たとえば 北島明弘『ホラー・ムービー史』(1986)の p.50 など。また映画に関する本ではありませんが、 河村錠一郎『ビアズリーと世紀末』(青土社、1980)、p.135 にも掲載されていました。本文中で言及はされません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この映画はモノクロなのですが、主人公の肖像画が完成した時点と(上左)、その変容したさまが映される中盤(上右)のみ、カラーになります。オープニング・クレジットで "Paintings of Dorian Gray IVAN LE LORRAINE ALBRIGHT Paintings of Dorian Gray as a young man HENRIQUE MEDINA" と記されていました。英語版ウィキペディアの"The Picture of Doria Gray (1945 film)"の頁(→ここ)、その内"4. The paintings of Dorian Gray"の項も参照ください。 左上、肖像画が完成した時の状態はポルトガル出身の肖像画家エンリケ・メディナ(1901-88)、 右上、変貌した状態はシカゴ出身のアイヴァン・ル・ロレーヌ・オルブライト(1897-1983) の手になります。 英語版ウィキペディアに双方の画家の頁があって(→そこ、およびあそこ)、その内後者の頁中には"2.2.3 The picture of Dorian Gray(1943)"の項が設けられていました。オルブライトの件の絵はシカゴ美術館の所蔵になるとのことです。The Art Institute of Chicago の公式サイト(→こなた)を開き、"The Collection"の頁で検索してみると、本作をふくめてけっこうな点数が収蔵されており、それらの画像も掲載されていました。本作が特殊というわけではなく、こうした作風の画家で、だから依頼されたのでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 寄り道になりますが、この作品では、画家のアトリエや主人公の屋敷の場面で、少なからぬ美術品が飾られているのを見ることができます。とりわけ右に引いた前者では、肖像画や大きな歴史画(右奥)に加えて、東アジアの仏画の掛軸や小仏像(左奥)、そして小仏像をのせている小さめのキャビネットなどが映るのが、興味深いところでした。いやに小綺麗なのも気になったりします。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また主人公の屋敷の玄関ホールは、ずいぶん高い吹抜になっています。右下に引いた場面では、居間らしき部屋が映っているのですが、奥の扉口の向こうに階段が見えます。階段の左手に玄関がある。 右上に引いたのは、階段の二階からさらに上の部分です。天窓の下、中央の扉から入るのが屋根裏部屋といっていいのか、物置に使われている部屋でした。用途の割りには周辺の作りが凝っています。 本作は、この頃のジャンル映画にしては珍しく、約1時間50分といささか長尺でした。当時の作品なので長々しいエンド・クレジットはありません。怪奇ものというより文芸映画との扱いなのでしょうか。ともあれ、この階段周辺の空間は、古城映画とはいいがたい本作における、古城映画的ハイライトと見なすことができるでしょう。上階から見下ろすショットはありましたが、一階から階段附近全体を見渡す眺めがなかったのは、残念な点でした。 |

↑  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 話を戻すと、実物を前にしたわけではないので保証はいたしかねるものの、少なくとも映画の画面やシカゴ美術館公式サイトの画像などで見るかぎりで、アイヴァン・オルブライトの絵は、丁寧に仕上げられているような気がします。 (追補:本作について、以下も参照; Cleaver Patterson, Don't Go Upstairs! A Room-by-Room Tour of the House in Horror Movies, 2020, pp.145-148)。 2 コーマンのポー連作など 同じくおどろおどろしい表情をたたえつつ、こちらはかなり粗放に見えるのは、『アッシャー家の惨劇』(1960)に登場した一族の肖像画5点でしょう(左下→そなた)。エンド・クレジットで "Paintings by Burt Schoenberg" と表示されます(約1時間18分)。姓は Schonberg と綴られる方が多いようですが、マサチューセッツ州リヴィア出身の画家で、1933年生まれ、77年に歿。公式ということでいいのでしょうか、→こちらのサイトを参照ください[ Burt Schonberg ]。"House of Usher"の頁も設けられています。『アッシャー家の惨劇』では、一連の肖像画に先だって、ヴィンセント・プライス演じるロデリック・アッシャーの部屋の暖炉の上に飾られていた、ロデリックの手になるとされる風景画も、ショーンバーグの作品とのことです(右下→そなたの2)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

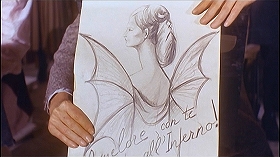

| さらに、ロジャー・コーマンによるポー連作第3弾の『姦婦の生き埋葬』(1962)にも、やはりレイ・ミランド扮する主人公が描いたものという設定で、ショーンバーグの絵が登場しました。地獄のありさまということでしょうか(→あなた)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ショーンバーグの作品は色の組み合わせや塗り方がいささかナマに見えるのですが、それはさておき、1945年版『ドリアン・グレイの肖像』やコーマンの2作のように、作中で用いられるその映画オリジナルの美術品の作者が明記されるという例が、どの程度あるのかは不勉強にして詳らかにしません。 他方、作者名が記されなくとも、作中にオリジナルの絵は出てきます。というか、少なくともエンド・クレジットがむやみに長々しくなる以前の作品であれば、その方が多かったものと予想してよいでしょうか。 コーマンのポー連作から先の2篇以外を見ると - 遡って第2作『恐怖の振子』(1961)では、まず、来訪者であるフランシスに当てられた部屋に、ヴィンセント・プライス扮するニコラスと瓜二つのその父(左下の右)、そして叔父の肖像(左下の左)、次いでニコラスの妻エリザベスの部屋に、バーバラ・スティール扮するエリザベスの肖像(右下)が飾られていました(→こっち)。ニコラスの父の肖像とエリザベスのそれは、同じ様式で描かれているように見えます。いずれにせよ『アッシャー家の惨劇』での一族の肖像画のようにおどろおどろしいものではありませんが、手早い筆致が16世紀半ばという設定、少なくとも当時の完成作品の様式にそぐうかどうかは、疑問なしとしません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかし『忍者と悪女』(1963)で、一階の礼拝堂だかどこかで壁にかけてあった、ヘイゼル・コート扮するレノーアの肖像に比べれば、まだしも手をかけていたようです(→そっち)。手抜きというか、手をかける余裕がなかったと見なさずにおくのは、努力が必要でしょう。それとも魔術が横行する世界では、肖像画の様式もはるかに近代的になるとでもとるべきなのでしょうか。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この作品ではもう一点、書斎に同じレノーアの小さな肖像が置いてありました(→そっちの2)。写真を用いたものと見えます。日本語字幕でも"picture"を「写真」と訳していました。ニエプスによる最初の写真が1826年ですから、16世紀初めという時代設定とは齟齬をきたします。現在からすれば写真のように見えるけれど、きわめて精緻な細密画ということなのか、あるいはやはり、魔術の横行する世界では、写真は早くに発明されたと見なすべきなのか。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ポー連作の番外篇、『古城の亡霊』(1963)では、ジャック・ニコルスン扮するデュヴァリエ中尉が描いたとされる、サンドラ・ナイト扮するエレーヌのスケッチ(左下)、次いで城で、20年前の日付がある男爵夫人の肖像が登場します(右下→あっち)。『古城の亡霊』は『忍者と悪女』のセットを再利用した作品なのですが、男爵夫人の肖像は生硬とはいえ、後者の最初の肖像画よりは手間をかけているようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『怪談呪いの霊魂』(1963)で大広間の暖炉の上にかかっていたのは、ヴィンセント・プライス扮するチャールズ・ウォードにそっくりな、その曾祖父ジョゼフ・カーウィンの肖像でした(→こちら)。形態把握をはじめとする線描は頼りないものの、人物の蒼白さと背景の濃い青との対比は、それなりに印象的でなくもありません。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 各映画オリジナルの美術品ということは、映画の筋立てに何らかの形で関連するわけで、登場人物にからんだ肖像画が多くなるのは自然な成りゆきなのでしょう。とはいえそればかりでもない。『恐怖の振子』に戻ると、クライマックスの舞台となる振子と窠の部屋には、単純なだけに不気味といえなくもない、奇妙な壁画が見られました(→こっちの2)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| コーマンのポー連作のほとんどで美術を担当したのはダニエル・ハラー(ホラー)でした。そのハラーの監督第1作『襲い狂う呪い』(1965)は、ポー連作から派生したものと見なせます。舞台となる屋敷の階段室の壁に一族の肖像画が飾ってあって、その中でコービン・ウィットリーの肖像は、『怪談呪いの霊魂』におけるジョゼフ・カーウィンの肖像のように超自然的な力を宿らせているわけではありませんが、あたかも一族にかけられた呪いの証人であるかのごとく、篇中何度か映されるのでした(→そちら)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1945年版『ドリアン・グレイの肖像』におけるアイヴァン・オルブライトの作品や、『アッシャー家の惨劇』でのバート・ショーンバーグによる一族の肖像は極端な例だとして、映画で見かけるのは、前者に登場したエンリケ・メディナの作例のように、写実を基本にした肖像画の方が普通なのでしょう。その場合でも、メディナのグレイ像のように写真めいてアカデミックなたものから、『忍者と悪女』における第1の肖像のように簡略化されたものまで、スタイルには振幅があります。そこでは物語による要請だけでなく、予算や準備期間をはじめとした製作の事情に左右されるところも小さくありますまい。 3 肖像画群像 本サイトでとりあげた作品では、まず無声映画時代から、『猫とカナリヤ』(1927)で、館の主だった富豪の肖像画が書斎の壁にかけられていました(左下→あちら)。比較的写実的な画風のようです。ただ、遺言状を開封する席で、前ぶれもなく壁から落ちて、不吉な兆しを告げてくれます(右下)。古城や館を舞台にした筋立ての中で、過去から現在に投げかけられた錨という、典型的な役割を果たしているわけです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『アッシャー家の末裔』(1928)は、ポーの「アッシャー家の崩壊」(1839)を大筋にしつつ、「楕円形の肖像」(1842)も組みこまれています。そのためロデリックがマデラインの肖像を描く場面が出てくる(右上→ここ)。肖像画は油絵というより写真に見えます。実際描かれた女性がまばたきする場面がありました。いまだ制作途中なのにごてごてと装飾的な額をはめ、その向こうに女優が立つ活人画のようでした。大きな写真と併用したのでしょうか? 他方絵筆を下ろすさまをアップした場面からして(右下)、キャンヴァスも用意されていたのでしょう。 ちなみにこの肖像画を見て、まず医師(約8分)、次いでロデリックは(約12分)、 "C'est là qu'elle est vivante !"(「彼女はまさに生きている!」) と同じ台詞を叫びます。ロデリックはまた、 "En vérité, c'est la vie même !"(「実に、生命そのものだ!」) とも語る(約20分)。活人画の導入はこれらの台詞に呼応しているわけです。他方、そこでの生が背中合わせの死によって裏打ちされている点で、『フランケンシュタイン』(1931)における "It's alive !"(「生きてる!」) という、フランケンシュタイン博士の有名な叫びを予告していると見なせなくもないかもしれません。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

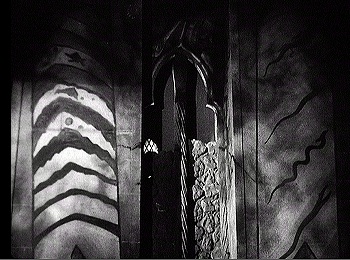

| ところでこの作品では肖像画以外にも、広間(右→ここの2)や大階段上半(左下)、その他の部屋で、よくわからない壁面装飾だか壁画も見られました。館の雰囲気に合っているとは言えなさそうな気がするのですが、納骨堂へ降りる階段周辺の景色(右下→ここの3)などともども、この映画の端倪すべからざる点であります。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| トーキー時代に入ると、『フランケンシュタイン復活』(1939)では、書斎に先代男爵の肖像が飾ってありました(→そこ)。第1作(1930)と第2作(1935)でヴィクター・フランケンシュタインに扮したコリン・クライヴに似せてあるようにも見えますが、どうなのでしょうか? 写実を基本にしつつ、細部を省略することで垂直性を強調した、やや近代的な画面のようです。澁澤龍彦が紹介したロメーン・ブルックスが連想されなくもない*。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * 澁澤龍彦、「ロメーン・ブルックス、アンドロギュヌスに憑かれた世紀末」、『幻想の彼方へ』、美術出版社、1976 また、 海野弘、「ロメーン・ブルックス レスビアンの肖像」、『ユリイカ』、第24巻第13号(通巻328号)、1992.12臨時増刊号:「総特集 禁断のエロティシズム 異端・背徳の美術史」、pp.124-134、口絵;p.19 Adelyn D. Breeskin, Catalogue of the exhibition Romaine Brooks, Smithonian Institution Press, 1971/1986 Whitney Chadwick, Catalogue of the exhibition Amazons in the Drawing Room. The Art of Romaine Brooks, Chameleon Books, INC., University of California Press in association with the National Museum of Women in the Arts, Washington D.C., 2000-2001 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ゴースト・ブレーカーズ』(1940)では屋敷の大階段踊り場に、マリーア・イソベル・セバスティアーンの肖像がかけてありました(→あそこ)。膨らんだスカートや足下の犬など、何かネタがありそうな気もします。ドレスの色も犬の種類も違いますが、やはり屋外を舞台にしたゴヤの《ポンテーホス候妃》(1786頃、ワシントン、ナショナル・ギャラリー・オヴ・アート)などが連想されなくもない。他方顔の部分に関しては、ヒロインを演じたポーレット・ゴダードの写真を用いたようです。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本頁の前篇でも触れましたが、『レベッカ』(1940)には祖先の肖像が並ぶ廊下が登場します(→こなた、また当作品の頁のこなたの2)。その中でヒロインが仮装舞踏会の衣装の参考にするのが、原作邦訳から引けば、 「レーバーンが描いた、マキシムの四代前の祖先の妹のカロライン・デ・ウィンターの肖像だった」 (デュ・モーリア、大久保康雄訳、『レベッカ(下)』(新潮文庫[赤]2B)、新潮社、1971、p.63/第16章)(左下)。 ヘンリー・レーバーン Sir Henry Raeburn (1756-1823)はイギリスの肖像画家。映画版で映るのは、少し堅い感じのする絵ですが、とまれ登場人物をなぞるわけではありません。もしかすると映画用に制作されたものではないのかもしれませんが、今のところ不明です。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同じヒチコックの作品で、本サイトでは取りあげていないのですが、『めまい』(1958。追補:→「怪奇城の高い所(後篇) - 塔など」の頁の冒頭でも触れました)で、サンフランシスコのカリフォルニア・リージョン・オヴ・オナー美術館の展示室が見られます。ジェイムズ・ステュアート扮するスコッティは、キム・ノヴァク扮するマデリンを尾行してきたのでした。マデリンはある絵に見入っていました。絵はマデリンの祖先であるというカルロッタ・バルデスを描いたものでした。 先に挙げたストイキツァ『ピュグマリオン効果』(2006)の第7章「オリジナルなコピー」で、『めまい』は詳しく取りあげられています。右に引いたのと同じ場面が掲載され(p.305/図105-106)、『レベッカ』ともども、「死による生者の魅了を強調している」とされるのでした(p.306)。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この点では、『呪いの家』(1944)にも通じるところでしょう。実際この作品に登場するミス・ハラウェイは、早逝した女主人への度を超えた崇敬の念という点で、『レベッカ』でのダンヴァース夫人とよく似ています(→そなた)。本作でも肖像画のモデルが登場するわけではありませんが、顔立ちはずいぶん細かく再現されています。そのため通俗的に見えてしまっている。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なお『レベッカ』では篇中にタイトル・ロールの姿は出てきません(たぶん?)。上に挙げた肖像画も別の人物を描いたものでした。だからこそ、ダンヴァース夫人という |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『呪われた城』(1946)では、城の「赤の間」に、ヴィンセント・プライス扮するニコラスの曾祖母の肖像がありました(→あなた)。やはり本篇中に登場はしない。ただ、今もチェンバロを弾いたり、歌声が聞こえたりするという。後にそうした現象が起こるのですが - 少なくとも住人の一人にとって -、話の成りゆきに深くからみはしませんでした。この絵にまつわるエピソードは、ただ、城に積み重なった過去の重さを示す徴候の一つと見なすべきでしょうか。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『乙女の星』(1946)では、城の三階の一室に、伝説をまとった「白の狩人」の肖像画が飾ってあります(→こっち)。絵が持ちだされるのを機に、かたわらの犬ともども、モデルの幽霊が絵から抜けだします。絵の方は、『忍者と悪女』での第1の肖像画とはまた別の形で、生硬さを通り越してプリミティヴとでも呼べそうなスタイルのものでした。幽霊を演じたジャック・タチに似せてあるのでしょうか? |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『奇妙な扉』(1951)では、書斎らしき部屋で女性の肖像画がカーテンの奥に隠されていました(→そっち)。ヒロインの母を描いたものだという。顔立ちは娘であるヒロインを演じたサリー・フォレストのそれですが、例によって仕上がりは堅い。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

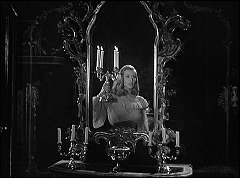

| 『わが青春のマリアンヌ』(1955)では、主人公が入りこんだ館の、何やら黒っぽい内装の一室に、装飾過多の額に入った肖像画が、イーゼルに立てかけてありました(左下→あっち)。写真風だか写真なのか、細部が克明にすぎて品のないものになっています。 面白いのはむしろ、すぐ後で、同じ型のからっぽの額の向こうから、モデルの女性が燭台を手に現われることでしょう(右下)。絵のイメージとそのモデルが等価であること、だから逆に、実在する人間と見えたものも、実体を欠くイメージでしかないのかもしれないわけです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この作品では、先の部屋と廊下をはさんだ別の部屋に、男性の大きな肖像画が飾ってありました。やはり堅い(→あっちの2)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本頁前篇で、館のあちこちに絵がかけてあるさまの例として、『バスカヴィル家の犬』(1959)を挙げました(→こちら、また当作品の頁のこちらの2)。これらを皆、新たに作成したとは考えにくい。映画スタジオの倉庫にあったものや古道具屋に並んでいたものを掻き集めたのでしょうか。 そんな中で、大広間奥の階段沿いの壁にかかっている内の一点が、左下の場面で見られるものです。館にまつわる伝説の立役者、ヒューゴー卿を描いたものです。ヒューゴー卿役のデイヴィッド・オクスリーに似せ、衣装や右手にはめた黒い手袋も合わせてあります。 原作では肖像画の話はかなり後の方、全15章中の第13章に出てくるのですが (コナン・ドイル、延原謙訳、『バスカヴィル家の犬』(新潮文庫 赤 134G)、新潮社、1954、pp.219-220)、 ハマー・フィルム版では館に到着してまもなく、一度言及されます。その際、件の肖像画の右側のスペースがあいており、そこにあった、同じくヒューゴー卿の別の肖像画が紛失したと、執事が告げるのでした。紛失した絵は、エピローグ部分で登場することになります(右下)。そこに隠されていた手がかりも原作から変更されていました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『血とバラ』(1960)には、『ゴースト・ブレイカーズ』や『奇妙な扉』、『怪談呪いの霊魂』同様、子孫にそっくりな祖先の肖像が出てきます(→そちら)。絵の出来はさておき、この作品では、絵の中の女性がまとう白いドレスも残されており、それを身につけることで、過去からの憑依へと導かれるのでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 肖像画のエピソードは、一応の原作であるレ・ファニュの『カーミラ』にも出てきます (レ・ファニュ、平井呈一訳、「吸血鬼カーミラ」、『吸血鬼カーミラ』(創元推理文庫 506A)、東京創元社、1970 、pp.301-303/第5章)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 別の映画化作品『女ヴァンパイア カーミラ』(1964)では、クライマックス直前、鏡の裏に隠されていた肖像画が発見されます(右→あちら)。描かれているのは男性ですが、乱暴にも絵の表面を削り落とすと(左下)、下層に別の絵が現われるのでした(右下)。ただし口元しか映りませんでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 追補:『女ヴァンパイア カーミラ』以上に、筋が原作に近い『バンパイア・ラヴァーズ』(1970)でも、状況は原作とは違いますが、肖像画が登場しました(右→あちらの2)。カルミーラを演じたイングリッド・ピットに似せてあります。カルミーラが滅ぼされると、肖像画は髑髏に変じてしまうのでした(下・左→右)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

→ →  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『顔のない眼』(1960)に登場する肖像画は、事故で顔に傷を負ったヒロインを描いたものと思われます(→ここ)。その意味では、やはり過去の痕跡なわけです。他方、手に鳩が止まっているのは、映画の結末を予告するものとも見なせるかもしれません。ただ、写真調とも異なる絵の仕上がりは、陰影による肉づけが度を過ぎた、通俗味満載と見えずにいませんでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『血ぬられた墓標』(1960)では、城の大広間の奥、暖炉をはさんで左に、魔女として処刑されたバーバラ・スティール扮する祖先アーサ(右→そこ)、右にその仲間だったヤヴティッチ公子の肖像がかけられています(左下)。一族の汚点であろうに、なぜそのまま飾ってあるのかは疑問であるものの、とまれ、アーサ像では足下の図柄が以前と変わったり、ヤヴティッチ像の裏には隠し扉の仕掛けのあったことが後にわかります。 またやはり後のこと、隠し通路の先に裸身のアーサ像があり、これ自体がまた隠し扉をなしているのでした(右下→そこの2)。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同じバーヴァが監督した『呪いの館』(1966)では、館の一角に、幼くして死んだ少女の肖像が飾ってありました(→あそこ)。蜘蛛の巣がかかったりして細部はもう一つ捉えづらいのですが、右の椅子と左から伸びる腕(?)周辺の紋様や、大きく見える髑髏だの、なにがしか雰囲気がなくはありません。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| バーヴァの幾つかの作品とともに1960年代イタリア怪奇映画の古典とされる『幽霊屋敷の蛇淫』(1964)では、城の大広間のどこかに女性の肖像画があって、ゆらゆらしたりします(→こなた)。写真を用いたか、あるいは、額絵の状態としてはっきり映らないので、活人画方式かもしれません。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『亡霊の復讐』(1965)の舞台は、壁画や天井画が満載のヴィッラ・パリージで、二階の個室区画にも額絵などがあちこちに見られます。そんな中でバーバラ・スティール扮する二役の内の最初の一人の肖像が、冒頭でまず、暖炉の上に飾ってありました(左下→そなた)。後の場面ではなぜか位置を変え、ピアノのそばでイーゼルに立てかけられています(右下→そなたの2)。 同じものと思っていたら、よく見ると、最初の絵ではほどいて右肩の前へ流してあった髪が束ねられている。隠れていた耳があらわになり、イアリングが見えます。服も違っていて、向かって左側の上腕や肩の部分が太い縞になっています。 顔立ちは同じに見えるので、一枚の絵にある時点で変更を加えたのかもしれない。ただ理由がわかりません。二役の最初の一人が殺害され、二人目が館に到着した時はまだ左下の状態でした。一人目の生死には関係がなかったことになります。右下の状態になっているのがわかるのは、二人目のヒロインのかかりつけの医師が訪ねてきた際です。医師は彼女を救い出す役割を果たすとはいえ、一人目の死亡や二人目の到着以上に節目になるとは思えないのですが(追補:→「怪奇城の画廊(後篇)」の頁でも触れました)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| とまれ、絵の出来は芳しいとは言えなさそうですが、他方、見る機会のあったかぎりではありますが、『血ぬられた墓標』(1960)、『恐怖の振子』(1961)に続いて、バーバラ・スティールはほんの5年ほどの間に、その肖像が登場すること3度に及んだわけです(→下の追補にもう一例挙げました)。ヴィンセント・プライスが同じ『恐怖の振子』、それに『怪談呪いの霊魂』(1963)の2度にわたって肖像画を登場させていましたが、いずれ絵の仕上がりはおくとして、これらの回数は多いと見てよいのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『たたり』(1963)では、温室に群像彫刻が配されていました(→そなたの3)。白大理石製ということなのでしょうが、石膏にしか見えません。群像が何を表わしているかについて、マークウェイ博士は病人を治癒する聖フランチェスコだと、ルークは館を建てたヒュー・グレインとその家族、セオドラは調査に来た自分たちだと言います。この会話は原作から採られたものです (第4章1、シャーリイ・ジャクスン、小倉多加志訳、『山荘綺談』(ハヤカワNV文庫 NV18)、早川書房、1972、pp.129-132)。 ただ、映画なればこそ見てとれる石膏の硬質さの欠如と相まって、何とでも読めるその相は、権威を放つモニュメンタルさではなく、館によって取りこまれた人間たちの寄る辺無さに応じているといっては、深読みに過ぎるでしょうか。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ドラキュラ'72』(1972)に出てくるヴァン・ヘルシングの書斎では、いろいろな美術品だか視覚資料が見られるのですが、その中にドラキュラ伯爵の肖像がありました(左下→あなた)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なおこのドラキュラの肖像は、伯爵復活を画策するアルカードの家にも同じものありました。さらに、続く『新ドラキュラ 悪魔の儀式』(1973、監督:アラン・ギブソン)でも、やはりヴァン・ヘルシングの書斎に見られました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『吸血女地獄』(1973)では、城の居間だか広間に、いわくのある男爵夫人の肖像がかけてありました(→こっち)。顔以外は終始暗がりに沈んでおり、顔の部分も木のお面のように強張っています。それがかえって、雰囲気を出していると見なせなくもないかもしれません。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ヤング・フランケンシュタイン』(1974)では、主人公の祖父ヴィクトルの部屋に、盛装した肖像が飾ってありました(→そっち)。孫役のジーン・ワイルダー にも似せているようです。家政婦がひそかにキスするさまが円形の鏡に映ります。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『デ ジャ ヴュ』(1987)で主人公が訪れた城のホールには、イェルク・イェナチュの肖像が飾ってありました(→そっちの2)。イェナチュは実在の人物ですが、独語版ウィキペディアの該当頁(→そっちの3)などに掲載された肖像よりは、この映画でイェナチュに扮したヴィットリオ・メッツォジョルノに似ているような気がするのですが、どうなのでしょうか?とまれ、この映画では過去と現在が文字通り交錯するのでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 追補:なお映画に登場する肖像画については、 岡田温志、『映画は絵画のように 静止・運動・時間』、2015、「第Ⅳ章 不気味な肖像画」 を参照ください。上で触れた『めまい』(pp.132-140)、『レベッカ』(pp.140-143)、『アッシャー家の末裔』(pp.149-150)、『ドリアン・グレイの肖像』(pp.150-152)がそれぞれ詳しく扱われている他、 「ゴシック文学のなかの肖像画」(pp.148-149)、 「映画のなかの肖像画はなぜ陳腐なのか?」(pp.152-157) との小見出しをつけられた節が含まれています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ぱっと思い浮かぶものということで、どうしても肖像画が多くなってしまいましたが、一つ異なる例を挙げれば、『悪徳の栄え』(1963)で、古城の円形の部屋の壁画がありました(→あっち)。解剖図のようなそれらは、映画オリジナルなのか、それともこうした装飾を施された場所があるのでしょうか? |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4 日本の映画より 日本の作品に目を移すと、たとえば『怪談佐賀屋敷』(1953→このあたり)や『怪猫有馬御殿』(1953→そのあたり)、『怪猫岡崎騒動』(1954→あのあたりや、あのあたりの2、またあのあたりの3)などの時代劇で見られる襖絵や屛風絵は、製作スタジオの倉庫に貯えられていた備品を組みあわせて、セットに仕立てたのでしょうか。あるいはその都度制作したのか。その際実在する作例に基づいているのか、あるいは改変ないしゼロから作りあげたのか、いろいろな場合があるものと思われます。たとえば『大菩薩峠・第一部』(1960、監督:三隅研次)に関して、 内藤昭、聞き手:東陽一、『映画美術の情念』(リトル・モア1992) には、 「東 例の黒い烏の屛風が、この作品ではじめて登場しますね。これは内藤昭のサインみたいで(笑)、その後も何回か使われる。 内藤 これは実際にこういう屛風があるんです。ほんとに烏を描いた屛風がある。京都は古本屋が多いんで見に行きますと、屛風の市なんかの時に出版される写真図録があって、そのカタログを売ってるんです。それを買い集めたらその中にこれがあって、描いてもらったわけです」(p.98) とありました。また「絵描きさんの仕事、背景の仕事」に関し、 「それぞれに得意技がありましてね。襖絵専門の若い絵描きさんとか、ビル街専門とかね。おれは木が得意だとか、雲の専門家とか、いろいろいる。こういう仕事を総称して背景と言います」(p.76) とのことです。 『HOUSE ハウス』(1977)で見られた、広間の床の間の掛軸(左下の画面の奥中央)や障子の絵(右下の画面の右奥)は、本篇中であちこちに出没する白猫を描いている点で、新たに制作したものととってよいでしょうか(→こちらや、またこちらの2。追補:→完結篇の頁でも触れました)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『女吸血鬼』(1959)では、「上野の二期会展」会場風景を見ることができます(→そちら)。東京都美術館のことなのでしょう。筋にからむのは一点だけですが、他に何点もの作品が映り、奥にも展示室が続いています。実際の展示会場で撮影したのでしょうか? また、展示室内のベンチのそばに灰皿を置いてあるのが、感慨深いところです。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 問題の絵は裸婦像で、裸婦とベッド、枕は比較的写実的ですが、右上の背景では、抽象的な色面ががしゃがしゃと噛みあっています。裸婦の顔立ちは行方知れずだったヒロインの母を演じた三原葉子に似せてあります。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この絵は後に破損を蒙ることになるのですが、画面右下にはサインが記してありました(左下)。最初のお魚さんマークは何と読むのでしょうか? 次は t か f か。そして e、l、s。ともあれ、同じサインが凶行を重ねた怪人の落とし物であるスケッチブックでも見出されるのでした(右下)。ちなみに怪人の名は「竹中信敬」です。サインのイニシャルにはなりそうもない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この怪人は屋外で油彩の風景写生を手がけたりもします。風流です。九州は島原とのことなので、もし実際にそこでロケしたのなら、右に引いた場面で奥に見えるのは、 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ウルトラQ』第9話「クモ男爵」(1966)で、道に迷った一行が入りこんだ屋敷の広間には、暖炉の上に絵が飾ってあります(→あちら)。気味の悪い絵とかと台詞にあるのですが、図柄はよくわかりませんでした。中央に人物が描かれているようですが、伝説のクモ男爵を描いているのだとすると、肖像画で横長の画面というのは、やや珍しいといえなくもないかもしれません。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『呪いの館 血を吸う眼』(1971)のヒロインが描いたというのが、湖だか海の上に浮かぶ大きな眼を描いた油絵でした(→ここ)。眼を型どる素描はいささか説明的で、そのため赤系と青系の強い対比を平板にしています。とはいえ雰囲気を出していると見なせなくもないかもしれません。ヒロイン姉妹が住む家には、他にも姉の作品が飾ってありました。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5 美術家たち |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 美術家の伝記とかではなく、美術の制作に携わる人物が登場する話といえば、双方怪奇映画ではありませんが、『ディメンシャ13』(1963)や『冒険者たち』(1967)が思い浮かびます。双方金属を用いた、いわゆる現代彫刻を手がけていました。前者についてはアトリエで熔接しているところが少し映りますが、作品がどんなものかはよくわからない(→そこ)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なおこの彫刻家の父親も彫刻を嗜んでいて、地下でしょうか、長い通路の先にそのアトリエがありました。こちらは古典主義的な石彫のようです(→そこの2)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『冒険者たち』でヒロインが制作した金属彫刻も、もうひとつ全体像がつかめないのですが、右に引いた場面で映っているものは、〈 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『生血を吸う女』(1960)では美術学校でしょうか、学生たちがモデルをスケッチしている場面がありました。右に引いたのは、モデルに蝙蝠の翼をつけた悪戯描きです(→こっち)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『妖女ゴーゴン』(1964)では冒頭で画家のアトリエが出てきます。画家はモデルをスケッチしていました。奥の壁中央には油彩による裸体習作、その右にはミュシャ風のポスターらしきものが見える(→こっちの2)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『袋小路』(1966)で、城の最上階はドナルド・プレザンス扮する主のジョージがアトリエとして使っているようで、彼が描いた絵が何点も置いてあります(→そっち)。左に引いた場面で、左側はフランソワーズ・ドルレアック演じる妻テレサ、右側はあちこちうろうろしている鶏を描いたものなのでしょう。本篇中ジョージは自ら「日曜画家」と称していましたが、むべなるかなととるか、へなへな具合がかえって味があると見るかはさておき、美術スタッフに対しどんな風に指示されたのか、気になったりもするのでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6 『吸血鬼』(1967)の肖像画ギャラリー 同じポランスキーによる『吸血鬼』(1967)では、本頁前篇で触れたように、肖像画の並ぶ廊下がありました(→あっち、また当作品の頁のあっちの2)。いかにも禍々しい面構えの人物たちが描かれています。スタイルは異なりますが、『アッシャー家の惨劇』における一族の肖像画と、狙いに通じるところがあると見なせるでしょうか。ただ『吸血鬼』は喜劇調なので、肖像画も戯画的に誇張された面が大きい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

その内、奥の広間ないし居間に近い位置にあたる上の画面で、右から2点目、やや奥に見える絵は、ロンドンのナショナル・ギャラリーが蔵するクエンティン・マサイスの《老婦人(醜い公妃)》のようです(右)。ただし実在する作品より、下の方、お腹あたりまで画面が延長されています。 |

クエンティン・マサイス(1465/66-1530) 《老婦人(醜い公妃)》 1513頃 ◆ 画像をクリックすると、拡大画像を載せた頁が表示されます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また右の場面で、左側手前に見える絵は、顔の部分は差し替えられているものの、やはりロンドンのナショナル・ギャラリーにあるロヒール工房の《婦人の肖像》に近い(右下)。白い被り物は当時普通に使われたものなのでしょう、祭壇画中の寄進者像などはさておき、女性一人を描いた肖像画にしぼっても、この作品にかぎらず、その原型でロヒール自身の筆になるとされる、ワシントンのナショナル・ギャラリーの《婦人の肖像》* や、メムリンクの《老婦人の肖像》(ルーヴル)** その他でも見られます。ただ白いブラウスと胸もとの赤、暗い色の外衣の組みあわせは、ロンドンの工房作と合致しています。 * Dirk de Vos, translated by Ted Alkins, Rogier van der Weyden. The Complete Works, Harry N. Abrams, 1999, pp.328-329 / cat.no.34 岡部紘三、『ロヒール・ヴァン・デル・ウェイデン - 情動と優美のフランドル画家』、勁草書房、2020、pp.289-291 / 図142 ** Giorgio T. Faggin, Tout l'œuvre peint de Memling, (Les Classiques de l'Art), Flammarion, Paris, 1973, PL.LIX, p.109 / cat.no.92 Catalogue de l'exposition Hans Memling au Louvre, (Les dossier du musée du Louvre), Réunion des musées nationaux, Paris, 1995, p.16 / PL.VI, pp.67-75 |

ロヒール・ヴァン・デル・ウェイデン(1399/1400-1464)の工房 《婦人の肖像》 1460頃 ◆ 画像をクリックすると、拡大画像を載せた頁が表示されます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 他の肖像画にも、そのままないし、手を加えた原型があるのかもしれません。個々の映画のために作られた、その意味では偽史にも通じるような美術品ではなく、実在する作品が登場する場合については、後に戻ることにしましょう。 この作品では、他の部屋でも肖像画らしきものが見られますが、他方、該当頁で触れたように、ポランスキー本人が演じる助手に割り当てられた部屋の扉には、タルシーアないしインタルシア(木象嵌)を思わせる建築図が嵌め込まれています(→あっちの3)。扉を開く時の斜めになった状態から、左右の柱の部分は浮彫状に膨らんでいることがわかります。また室内側(左下)では床が市松模様をなし、奥にも何か描かれていますが、廊下側(右下)では、床は格子状の分割のみで、奥も壁状というか空白になっていました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7 『去年マリエンバートで』(1961)より館の肖像 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 建築図といえば『去年、マリエンバートで』(1961)が思いだされます。この作品ではそれ以前に、庭園に面したテラスに配された、男女+犬の彫像が、映画オリジナルのものとして挙げるべきなのでしょう。プッサンのとある絵の背景に描かれた、判別し難い2人の人物に基づくという点に関して、当該作品の頁で、結局行き着く先のない脇道にそれたりもしました(→こなた)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

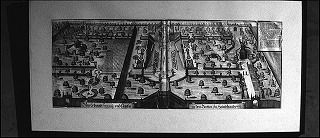

| 他方何度か、また何種類か、舞台となるホテルと庭園を描いた絵が、廊下の壁に飾ってありました。左下1段目と2段目は版画でしょうか(→こなたの2、およびこなたの3)。右下1~3段目と下4段目で見られる、明暗を不連続かつ機械的に交替させ、正面から中央奥へまっすぐ進んでいく透視画法に構図を従わせた、左右相称の抽象化された画面は、どんな素材・技法で制作されたのでしょうか(→こなたの4、またこなたの5、さらにこなたの6、そしてこなたの7。右下1段目と2段目の画面は同じもののようです)。タルシーアのようにも見えますが、けっこうサイズは大きい。またこれらの画面は、ロケ先に実際にあるものなのか、それとも新たに制作されたのでしょうか?(左下2段目の版画には、上の男女+犬の彫像が右下に描きこまれています)。 脚本でもあれば小説でもあるロブ=グリエによる〈シネ・ロマン〉では、始めの方に次の一節がありました; 「その他に、羽目板には額縁入りの絵が、どれもちょうど目の高さに懸けてある。その絵はおもに次のようなものである - 幾何学模様の芝生、円錐状や角錐状に (アラン・ロブ=グリエ、天沢退二郎訳、『去年マリエンバートで』、『世界文学全集 65 アンチ・ロマン集』、筑摩書房、1977、p.187。〈シネ・ロマン〉については、清水徹「解説」、pp.395-398)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「怪奇城の図面」の頁では挙げませんでしたが、これらの版画や壁面装飾も、映画の舞台でもあれば、世界そのものでもある、館=ホテルとその庭園の模型なのでしょう。左列2点の俯瞰図がさしずめ地図なら、右列の図式化された画面は空間の構造を表わしているのかもしれない。世界全体の模型が示されることで、世界の外には何もない、あるいは少なくとも、地続きの連続した領域は存在しないことが暗示されているといっては、深読みが過ぎるでしょうか。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

← ← |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 肖像画であれそれ以外のものであれ、本サイトでとりあげた作品にかぎっても、まだまだ見落としは少なくないことでしょう。とまれ、ここまでが本題の前半で、この後は後半に入るつもりだったのですが、例によって長くなってしまいました。後半はささっと済ませたいものですが、いったんページを閉じて、いつになるやら、続きを待つことにいたしましょう。 追補:→「怪奇城の肖像(幕間)」の頁で、『虹男』(1949、監督:牛原虚彦)中に見られるシュルレアリスム風の絵に触れました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| → 「怪奇城の画廊(幕間) - いわゆる現代美術など」へ続く 2022/03/22 以後、随時修正・追補 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 追補(2025/10/04); 先にバーバラ・スティールの似姿が登場する映画が三作あったと記しましたが(→こちら)、もう一作出くわしました。『サタンのための天使 Un angelo per Satana 』(1966、監督:カミロ・マストロチンクエ)(未)です*。今回は油絵ではなく石彫でした(右)。 バーバラ・スティールだけ作中に肖像画が出てくるのが特別多かったと見なせるかどうかは、他の俳優やジャンルなどの場合と比較しなければ何とも言えません。ただ『血ぬられた墓標』、『亡霊の復讐』、そして本作のいずれでも、バーバラ・スティールが一人二役を演じていたことは、この時期のジャンル映画特有の想像力に根ざすといっていいかどうかもまたさておき、興味深い点ではありました。 |

* Roberto Curti, Italian Gothic Horror Films, 1957-1969, 2015, pp.155-157. 「Un angelo per Satana(サタンのための天使)」 (1966)」、2023.9.12 [ < なかざわひでゆき の毎日が映画&音楽三昧 ] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 現在と過去、生と死、善と悪にまたがった分身の主題が組みこまれているわけです。肖像は分身の存在をきざすのでしょう。あるいは肖像自体が、第三の分身なのかもしれません。上の「プロローグ」で挙げたポーの「楕円形の肖像」やワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』におけるように、肖像こそが実体と化することもある。 この点では、やはり先述の『恐怖の振子』および『怪談呪いの霊魂』におけるヴィンセント・プライスとその肖像も、やはり分身のモティーフと組みあわされていました。他にやはり前掲『めまい』(→そちら)など、例はまだまだ出てきそうです。 『サタンのための天使』にはもう一点、屋根裏で見つかった肖像画という映画オリジナルの美術品が登場するのですが、ただそれ以上に、舞台となった屋敷の内装が印象的でした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この作品のロケ先はローマ北西部のモンテ・マリオの丘にあるヴィッラ・ミアーニ Villa Miani です**。 | ** "Un angelo per Satana(1966). Location verificate" および"Villa Miani"(2009/10/15) [ < il Davinotti ]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 伊語版ウィキペディアの"Monte Mario"の頁(→あちら)中"Monumenti e luoghi di interesse"の" Architetture civili"の5項目によると、1873年に新古典主義様式で建造されたとのことです。また公式サイト(→ここ。日本語頁あり)中の"AMBIENTI"(環境)の頁などで近年の状態の写真を多く見ることができます。 映画の設定では湖畔に位置することになっています。外観(下左)に続いて屋内に入ると(下右)、壁画なのでしょうか、壁一面が花で蔽われ、描かれた彫像もあれば実際の彫像もある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 一階広間や食堂の壁には大きな絵だかタピスリが飾られていますが(上左)、一階の書斎、およびおそらく二階の各寝室の扉には、ずいぶんくっきり |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 室内の装飾の多さという点で、「怪奇城の画廊(後篇) - 実在する美術品:壁画など」の頁で触れることになる(→そこ)、『亡霊の復讐』(1965)や『処女の生血』(1974)などのロケ先、ヴィッラ・パリージが連想されたりもします。むしろイタリアのヴィッラでは当たり前だと見なすべきなのでしょうか。ただ18世紀までに建てられ、装飾が施されたヴィッラ・パリージなどと、19世紀4分の3近くの建造となるヴィッラ・ミアーニでは、条件が同じではなさそうな気がします。そうした点を見分けるだけの見識は持ちあわせていませんが、研究もなされていることでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > 怪奇城の画廊(前篇) > 怪奇城の画廊(中篇) - 映画オリジナルの美術品など |