|

< 怪奇城閑話 | |||||

|

||||||

「Meigaを探せ!」シリーズはもとの勤め先のメール・マガジン『三重県立美術館ニュース』に、当時の編集長の発案で何度か掲載されたコーナーで、絵画なり美術の名画(?)が映った映画の名画(?)を紹介するという趣旨でした。『まぐまぐ!』のサイトに掲載されていたのですが、「2019年4月15日より無料バックナンバーの公開を停止しております」とのことでリンク切れになったので、当方が書いた分をここに載せておきます(第1回、第5回、第8回以降は他の執筆者による)。 なお 第6回『生きた屍の城』 はこの作品の頁を作ったのでそちらに、 第4回『12モンキーズ』 とシリーズ外の番外篇として (1)『吸血鬼ドラキュラ神戸に現わる』 および (2)『富江 最終章 - 禁断の果実 -』 にはモローの絵が映ったので、「ギュスターヴ・モロー研究序説」(1985) [14]への「おまけ」および「追補」・「追補 2」として続けて載せてありました。モローの《出現》をなぞった絵柄が見られたアニメ (3)『アンデッドガール・マーダーファルス』第1回 についても、同じく「追補 3」に挙げました。 |

||||||||||||||||||||

| タイトル 登場する美術品等 |

公開/製作年 | |||||||||||||||||||

| 第2回 | リンダリンダリンダ 佐伯祐三《立てる自画像》(1924) |

2005 | 2008/10/10 | |||||||||||||||||

| 第3回 | 1999年の夏休み 池田龍雄の作品 |

1988 | 2008/10/24 | |||||||||||||||||

| 第4回 | 12モンキーズ モロー《ユピテルとセメレー》(1894-95) ブリューゲル《死の勝利》(1562-63) アルバート・ビアスタット《ヨセミテ渓谷》(1864) フラ・カルネヴァーレに帰属《理想都市》(ボルティモア)(1480-84頃) 他 |

1995 | 2008/11/14 | |||||||||||||||||

| 第6回 | 生きた屍の城 ボマルツォの庭園 |

1964 | 2008/12/12 | |||||||||||||||||

| 第7回 | THEビッグオー 第17回「Leviathan」 ブレイク《ヨブ記》(1825)より第15図「ベヘモトとレヴィアタン」 (+『輪るピングドラム』(2011)第18話;モネ《日傘をさす女》(1886)等、 『魔法少女まどかマギカ』(2011)第10話;ピカソ《ゲルニカ》(1937)) |

1999/2003 | 2011/12/09 (+2024/1/4) |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

| 番外篇(1) | 吸血鬼ドラキュラ神戸に現わる~悪魔は女を美しくする パニーニ《シルヴィオ・ヴァレンティ・ゴンザガ枢機卿の蒐集品がある画廊室内》(1749) モロー《レーダー》(水彩、MGM.418) オースティン・スペア《焰、フーガ、肉》(1954) ゴヤ《妖術(呪文、魔法/魔女たち)》(1797-98) 『立昇る曙』(1410年代)より《両性具有者》 アルチンボルド《冬》(ウィーン)(1563) ヴィールツ《早すぎた埋葬》(1854) ブレイク《ネブカドネザル》(1804-05頃) カラヴァッジョ《メドゥーサの首》(1598-99) 他 |

1979 | 2018/12/20 | |||||||||||||||||

| 番外篇(2) | 富江 最終章 - 禁断の果実 - ソードマ《聖セバスティアヌスの殉教》(1525) マンテーニャ《聖セバスティアヌス》(ウィーン)(1459頃) グイド・レーニ《聖セバスティアヌス》(カピトリーノ)(1615-16頃) モロー《若者と死》(1865、油彩、あるいは1881頃、水彩) |

2002 | 2021/9/3 | |||||||||||||||||

| 番外篇(3) | アンデッドガール・マーダーファルス 第1話 モロー《出現》(1876、など) |

2023 | 2023/9/6 | |||||||||||||||||

| 『血ぬられた墓標』(1960)の頁に「追補」として『没後40年 マリオ・バーヴァ大回顧 第Ⅰ期』 および同『第Ⅱ期』について記した中で(→こちら)、 ■ 『フォー・タイムズ・ザット・ナイト』(1969)で、男性主人公の部屋(下左)、女性主人公とその母親の部屋(下右)に、現代美術が何点も飾られていること、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ 『ファイブ・バンボーレ』(1970)で、舞台となる孤島の別荘に ミロ(下左)や カンディンスキー(下右) 他が飾られていたこと (追補:→「怪奇城の画廊(幕間)」の頁の「4 『ファイブ・バンボーレ』(1970)より、カンディンスキーとミロなど」で取りあげました)、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ 『ロイ・コルト&ウィンチェスター・ジャック』(1970)で、 モネの《日傘をさす婦人》(1886、オルセー美術館、右向きヴァージョン) らしき絵が映ったことに触れました(下左。下右はその部分)。上の「第7回 THEビッグオー 第17回 Leviathan」で述べたように、同じ絵が『輪るピングドラム』(2011)第18回でも登場しました(→こちら)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この他、「古城と怪奇映画など」の各作品頁の随処、「怪奇城閑話」中の「怪奇城の画廊」前篇・中篇・幕間・後篇・完結篇などで挙げたもの以外に思い浮かぶのは(*を付けたものは別頁立て);

映画ではありませんが;

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ 『悪魔の手』(1943、監督:モーリス・トゥルヌール)は、ネルヴァルの短篇「魔法の手」(1832)が原作とのことですが(オープニング・クレジットでは記されなかったようです)、タイトル・ロール(映画では la main de diable、原作では la main enchantée。原作初出の際は la main de gloire で、魔術の小道具「栄光の手」を指す)の働き方以外は、まったく別のお話になっています。もっとも、原作自体、恐怖を狙ったものではなく、滑稽味のある |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、17世紀だった原作の舞台は映画製作とおそらく同時代に移され、服飾商だった主人公は画家になりました。その作品もちらちら映ります。当初は写実的な画風だったようですが、ある出来事が起こって以来、いわゆる幻想的なものが主軸となります。事後の最初の作品は、古城風の建物に、長く引きのばされた人物のシルエットがからむというものでした(約30分、右)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そんな中、自宅だかホテルだか、机の向こうの壁にかなり大きな絵が掛かっていました(約43分)。中央部分は ゴヤの《サトゥルヌス》(1820-23年、プラド美術館) をそのまま写し、左右と足下に風景らしき眺めを付け足すというものでした(右)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また画廊での個展の場面では、観客の声として、日本語字幕によると 「シュルレアリスムの新境地だ」(約38分) という台詞がありました。 この映画のフランスでの公開は1943年4月21日、シュルレアリスムの領袖アンドレ・ブルトンは、ニューヨークに亡命していた頃です。画廊の観客のように美術界と接点のある者はともかく、当時の映画の観客にとって、この台詞はどんな風に受けとられたのでしょうか? なお、本作の監督は、『キャット・ピープル』(1942)や『私はゾンビと歩いた!』(1943)のジャック・トゥルヌール(ターナー)の父親とのことです。 (2023/06/30追補) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 『秘密の儀式』(1968、監督:ジョゼフ・ロージー)の主な舞台となる屋敷は、ロンドンのデベナム邸 Debenham House で撮影されたとのことで、建物の外観はあまり映らないのですが、屋内の空間と装飾はけっこう印象的です。絵の類もいろいろ掛かっていますが、その中で一点、アップで捉えられ、登場人物たちの話題にもなったのが、 ブレイク、《アダムを創造するエロヒム》(1795/c.1805)、モノクロ版 でした(約26分、右)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本筋に関わっているのかどうかはよくわからないのですが、描かれたエロヒムの髭の話が出てくるので、もしかすると、当初髭もじゃで登場するある人物と結びつくと、見なすことはできるものかどうか。また登場人物の一人はこの絵だか描かれた人物だかを指して、「ムーンドッグ」と呼びます。"moon dog"は「幻月」を意味し、またたまたま少し前に知人に教えてもらった Moondog というニューヨークの路上音楽家がいましたが(同題の1枚目 Moondog (1956)はとても面白かった)、いずれも関係はなさそうです。 (2022/07/13頃追補) ちなみにミニマル・アート系の彫刻家 トニー・スミス Tony Smith (1912-80)に、《ムーンドッグ Moondog 》(1964) という作品がありました(荒川徹、『ドナルド・ジャッド - 風景とミニマリズム』、水声社、2019、p.66/fig.18)。英語版ウィキペディアの該当頁(→こちら)によると、タイトルはミロの《月に吠える犬》(1926、フィラデルフィア美術館)とともに、ニューヨークの路上音楽家を指しているとのことです(ワシントンのナショナル・ギャラリー・オヴ・アートのコレクションの頁→そちら、同じくニューヨーク近代美術館のサイトから→あちらなども参照。 Tony Smith. Architect ・ Painter ・ Scuptor, The Museum of Modern Art, New York, 1998, pp.160-161)。なおトニー・スミスは迷宮・迷路や地下空間に関心を持っていたそうです(荒川徹、同上、p.39。Tony Smith. Architect ・ Painter ・ Scuptor, op.cit., p.190 : "Labyrinths and Mazes", p.194 note 30)。 (2023/12/16, 2025/03/03補足) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 『ガンファイターの最後』(1969、監督:アラン・スミシー名義、実際はまずロバート・トッテン、途中でドン・シーゲルに交替したとのことです)はリチャード・ウィドマーク主演の西部劇で、ウィドマークといえば大塚周夫の吹替の声とセットで思い浮かびます。結末の後味にはう~んと感じてしまいましたが、ともあれ、舞台となる町の酒場の二階、吹抜歩廊の壁に レンブラントの《ダナエー》(→こちらに画像とデータの頁) が飾ってありました(約46分前後)。歩廊の先の部屋は建物の角にあるようで、通りに面しているのですが、その時点では使われていない物置状態でした。なお他にも何点か絵が映りましたが、そちらは今のところ不明。 (2022/06/02頃追補) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 『新・ガンヒルの決斗』(1971、監督:ヘンリー・ハサウェイ)で、刑期を終えて出所した主人公が最初に立ち寄る酒場兼ホテル、そのカウンターの向かいの壁には裸婦を描いた絵がかかっているのですが、この裸婦の特徴あるポーズは、 アングルの二点ある《奴隷のいるオダリスク》(1839、フォッグ美術館、ケンブリッジ、および 1842、ウォルターズ美術館、ボルティモア) に由来するものでした(下左。下右はその部分)。ただし背景は違っており、楽器を奏でる奴隷も描かれていません。オダリスクも、乳房に白い布を巻き、太腿に引っかかっていた布が腰まで引きあげられていました。なおこの酒場の、入口の左右の赤い壁にも裸婦を描いたらしき絵が一点ずつかけられていましたが、こちらはわかりませんでした。酒場の奥の曖昧宿の廊下や室内にも絵が飾ってありましたが、やはり不明。 (2022/06/04頃追補) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 西部劇といえば、『ワイルド・ワイルド・ウエスト』(1999、監督:バリー・ソネンフェルド)のやはり始めの方に出てくる酒場兼ホテルで、カウンターの、こちらは奥の壁に ゴヤの《裸のマハ》(1797-1800、プラド美術館) がかかっていました(右)。ずいぶん大きく見えます(原本は 97×190cm)。 なおこちらの酒場兼ホテルは、三階分はある多角形の吹抜を擁する豪勢なものでした。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 『処女の生血』(1974)と対をなす『悪魔のはらわた(フレッシュ・フォー・フランケンシュタイン)』(1973、監督:ポール・モリセイ)では、書斎らしき部屋に クリムトの《接吻》(1908-09)の紋様部分を抽出して横倒しにしたかのような壁面装飾(下左)、 デルフォイ(デルフィ)考古博物館のブロンズ彫像《デルポイ(デルフィ)の御者》(下右)、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さらに男爵夫人の部屋に フランツ・フォン・シュトゥックの《サロメ》(1906、右)、 同、《誘惑》(1891、下左) および 同、《楽園の番人》(1889、下右) などが映りました。他にも彫刻や装飾など、いろいろ出てきます。 (2022/03/01頃追補) |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ ピーター・セラーズ主演版『ゼンダ城の虜』(1979、監督:リチャード・クワイン→こちらも参照:『ゼンダ城の虜』(1937)の頁の Cf.)の始めの方で、 ベラスケス《鏡を見るウェヌス》(ロンドン、ナショナル・ギャラリー、右→そちらに作品の頁)、 ジョルジョーネ《眠れるウェヌス》(ドレスデン、アルテ・マイスター絵画館、下右) に アルバート・ムーア《夏の一夜》(1890、リヴァプール、ウォーカー・アート・ギャラリー、下左) の複製を飾った部屋が出てきました。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ ジョン・カーペンターの『ザ・フォッグ』(1980)で、約27分前後、道路から長い階段を下りた先にある灯台でラジオ局を営むスティーヴィー(エイドリアン・バーボー)、その自宅の寝室の壁に、 ジョージ・フレデリック・ワッツの《希望》(1886、テイト・ブリテン;他のヴァージョンあり) の小さな額絵が飾ってありました(下左。下右はその部分)。右上にまた別の額絵が掛けてありましたが、こちらは今のところ不明。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 『ワックス・ワーク』(1988、監督:アンソニー・ヒコックス)は、→こちら(『ドラキュラとせむし女』(1945)の頁の「おまけ」)で触れたように、蠟人形館の各コーナーに飾られた場面を、作中作という形で再現するという映画です。その枠に当たるプロローグ部分で、裕福そうな主人公の家に、他のいくつかの絵とともに、 ヴァン・ダイク《狩猟の際の英国王チャールズ一世》(1635頃、ルーヴル美術館) が飾られていました(約3分、下左)。また作中作の内、サド侯爵のエピソードで、 クールベ、《女と鸚鵡》(1866、メトロポリタン美術館) が奥の壁に掛かっていました(約1時間17分、下右)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところで主人公の名付け親の家の居間には、仮面類などとともに、異国趣味風のポップな絵が飾ってありました(下左右)。あれはどういったものなのでしょうか? (2023/03/04追補) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ ジェレミー・ブレットがホームズ役をつとめたTVシリーズ『シャーロック・ホームズの冒険』の第26話(第4シリーズ)『バスカビル家の犬』(1988/8/31、監督:ブライアン・ミルズ)で、主な舞台となるバスカヴィル館をはじめとして、建物内のあちこちに絵がかかっているさまが見られます。肖像画や風景画が多く、それらにもネタがあるのでしょうが、例によって今のところ不明です。ただ約30分のところで、上向きのカメラが左から右へ、上下しつつ首を振ってきて、右端で停止すると、なぜか ラファエッロの《椅子の聖母》(1514(?)、フィレンツェのピッティ宮) の複製がありました(右)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原画はゴンブリッチが「それ自体で完全な傑作」の一つに挙げた作品にほかなりません (エルンスト・H・ゴンブリッチ、岡田温司・水野千依訳、『規範と形式 - ルネサンス美術研究 -』、中央公論美術出版、1999、「第6章 ラファエッロの《椅子の聖母》」、p.190)。 クライマックスの前、約1時間24分あたりでも、同じようなパンの果てにこの絵が映ります。もしかすると同じショットを用いたのでしょうか。ともあれパンの最後、カメラが止まった時点でクロース=アップされる《椅子の聖母》は、いかにも意味ありげなのですが、どんな意味か、あるいはそもそも何か意味が込められているのか、見当がつきませんでした。加えて、周囲に比べてこの絵がいささか場違いなような気もしたのですが、これは当方の見識不足のなせるわざなのかもしれません。 (2022/02/24頃追補) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 『ルナシー』(2005、監督:ヤン・シュヴァンクマイエル)では、 ドラクロワの《民衆を率いる自由の女神》(1830、ルーヴル美術館) が活人画として上演される場面がありました(右)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 『ステイ』(2005、監督:マーク・フォースター)は不条理ものめいた筋立ての映画ですが、主要登場人物三人の内、一応の主役であるサム(ユアン・マクレガー)は精神科医ですが、その恋人ライラ(ナオミ・ワッツ)は画家兼教師、サムの患者ヘンリー(ライアン・ゴズリング*)は画学生と、美術がらみの比重が小さくありません。ちらっとではありますが、二人それぞれの作品も見られます。 |

|

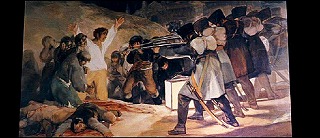

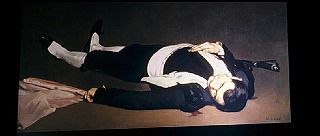

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この点は後に戻るとして、約22分のところで、 フューズリの《三人の魔女》(1783、チューリッヒ、クンストハウス、右上) が画面右上に大きく映ります。左下に講師がいて、絵はスライドらしい。続いて フランシスコ・プラディーリャの《狂女フアナ》(1877、マドリード、プラド美術館、右下。日本語版ウィキペディアに該当頁がありました→そちら)、 ゴヤの《1808年5月3日、マドリードにて》(1814、マドリード、プラド美術館、下左)、 マネの《死せる闘牛士》(1864、ワシントン、ナショナル・ギャラリー・オヴ・アート、下右) に切り替わる。講義だったようです。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 《三人の魔女》に災いの予言ないし呪いというモティーフを読みとっていいのなら、いずれにも〈死〉という共通項があるといえるでしょうか。その点では映画全体の主題につながると見なせなくはないのかもしれません。ただ物語上のこの時点でこれらの図像が挿入されることが、どんな風に機能しているのかは、さだかではないのですが。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところでサムの同僚ベスのマンションを訪ねる場面で、そのエントランス・ホール右手に、大きな幾何学的抽象画が飾ってありました(右)。どういった作品なのでしょう? |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 余談になりますが、この映画では、何階分にも及ぶ階段が登場する場面が三度ありました; 一度目は約34分、サムと盲目のレオン博士がチェスをしていた近代的なビルで、踏面が半透明な青でした(右)。 二度目は約1時間7分、小劇場の狭い螺旋階段で、張りぼてめいた部分もある。一度途切れてすぐ再登場します(下左右)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 三度目は約1時間19分、ライラのアトリエがある建物の回り階段でした(右)。 いずれの場面でもカメラは上になり下になり、ぐるぐるするのでした。二度目と三度目では、『惨殺の古城』(1965→あちら)や『呪いの館』(1966→ここなど)など同様、真上ないし真下からの眺めが回転します。なので「怪奇城の階段」の頁中の→そこにも挙げておきましょう。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、登場人物である画家二人の作品ですが、まずサムのオフィスで、ライラの作品が映ります(下左)。白い雲がひろがる青空といったところでしょうか。 次いで日本語字幕にいう「アート系の書店」に、ヘンリーの作品(下右)。ぼやっとした青いひろがりの左下に門状の暗いシルエットが配されている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そしてアトリエでライラが壁に絵を掛ける(下左)。ロスコ風の、しかしくすんだ色面絵画か。前の方でライラは生徒の作品についてロスコを引きあいに出していました(約10分)。ところがキャンヴァスの裏面にはヘンリーのサインが記されていました。床に重ねて立て掛けてあった画布を繰ると、いずれにも同じサインがあり、内一枚は書店にあったのと同じような絵柄らしい(下右)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 当初気づかなかったのですが、冒頭近く、サムの寝室のベッドの頭側の壁に掛けた12点組の作品でも、相似たイメージがすでに登場していました(下左)。三段になった一番下の四点がそうです。上の二段も、門型シルエットがぐるぐる回転した形になっている。 さらにヘンリーが入ったストリップ・クラブ内に据えられたモニターにも、同様のイメージが映ります(下右)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ライラのアトリエに積みあげた、つまりライラの作品であるはずなのに、ヘンリーの署名がある。サムの寝室に飾ってあるというのも、ライラの手がけたものだというはずなのでしょう。それどころか関係のない店舗のモニターにまで出現するという点が、物語の実相につながっているわけです。 ちなみに抽象的な絵と見えるそのイメージは、おそらく写真に基づくか、処理したものかと思われます。映画の冒頭と末尾の舞台となるブルックリン橋の、主塔を描いてあるのでしょう。 (2023/01/14追補、2023/12/23に補足) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

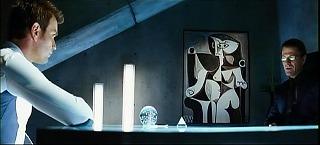

■ 同じくユアン・マクレガー主演で、同じ2005年公開の『アイランド』(監督:マイケル・ベイ)は、疫病のため絶滅の危機に瀕した人類が造りあげた施設が前半の舞台で、しかしそこには秘密があったという近未来SFです。始まってまもなく、施設の長らしきメリック博士のオフィスを主人公が訪れると、奥の壁にピカソらしき絵が飾ってありました(下左。下右はその部分)。IMDb の Trivia でも指摘されています(1961年作と記されていました)。名古屋でも展示されたことのある作品で、 ピカソ、《坐る女(ジャクリーヌ) Femme assise (Jacqueline) 》、1962 です(『ピカソ展』図録、Bunkamura ザ・ミュージアム、名古屋市美術館、1998、p.197/cat.no.128、個人蔵)。実物は146 x 114cm なので、原寸大でしょうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同じオフィスには他にも現代美術系の作品が何点か見られましたが、その中に、作者はフランツ・クライン Franz Kline かもと思われた絵がありました(下左・下右はその部分)。検索してみると、 フランツ・クライン、《バランタイン The Ballantine 》、1958-60、ロサンゼルス・カウンティ美術館 LACMA(所蔵館公式サイトの該当頁→こちら) でした。実物は182.88 × 182.88 cm と正方形です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後の場面で、メリック博士はオフィスを訪れた人物に、日本語字幕によると、 「ピカソは最高だ」 と言います(約1時間58分)。IMDb の QuatesTrivia に引用されていて、原語では Merrick : I love that Picasso. Do you like Picasso, Mr. Laurent? とのことでした。ピカソのこの絵は映画の中でのメリック博士の位置と意図的に結びつけられているわけです。 同じオフィスにあるのだから、クラインの絵や他の作品もその点は変わりますまい。ただ、先に挙げた主人公がオフィスを訪ねた場面で、上1段目左に引いたショットにおけるように、右のメリック博士と左の主人公の間にピカソの絵が配されるとして、絵の位置はメリック博士に寄っています。カメラは左右に動き、距離や角度は変わりますが、つねに博士とともに奥から、手前にいる主人公に相対しているように見えます。対するにクラインの絵は、主人公の右か左の背後に接するように映されました(下右)。寄り添うといっては言い過ぎでしょうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| クラインの絵は部屋の入口から入ってすぐ右の壁に掛けられています。前に椅子が向かいあわせで置いてあり、応接用の空間なのでしょう。ピカソの方は部屋の一番奥、博士の机の向かって左、壁が斜めの梁に区切られ、少し奥まった空間に掛けてあります。机の主との親密な距離に位置していると見なせましょう。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 面白いのは二点の作品は1962年と1958-60年と、ほぼ同時期に制作されたもので、クラインの方が少し早い。ピカソは20世紀初頭のキュビスムによって20世紀美術に巨大な足跡を残したわけですが、クラインは、パリからニューヨークへ20世紀後半の美術の動きの中心を移行させたとされる、抽象表現主義に分類される画家です。1881年生まれのピカソは制作当時81歳、他方クラインは1910年生まれで、48-50歳でした。かつての前衛の旗手だったピカソとその流れを塗り替える側であるクラインの関係が、メリック博士と主人公とのそれに重ねあわされているのではあるまいかと、深読みしたくなったりもします。もっともクラインは1962年、51歳で歿してしまいましたし、この映画が製作されたのはさらに40数年後です。やはりこじつけというものでしょうか。 また博士のオフィスは後にもう2度、ピカソとクラインの絵ともども登場します(上二段目の場面と" I love that Picasso"の場面)が、オフィスにあった他の作品ともども、考慮すべきところでしょう。 (2024/01/15追補) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 『ベビー・ルーム』(2006、監督:アレックス・デ・ラ・イグレシア)は日本では「スパニッシュ・ホラー・プロジェクト」、スペインでは Películas para no dormir (眠らないための映画)という、TV映画6本からなるシリーズの一つです。古い家屋を舞台に、交わるはずのなかった二つの世界が交わるという点では、やはりスペインのスタッフを主体とする『アザーズ』(2001、監督:アレハンドロ・アメナーバル)に、その現象が科学 - 本作では量子力学の多世界解釈 - によってSF的に説明される点では、同じくスペイン語圏ベネズエラの『マザーハウス 恐怖の使者』(2013、監督:アレハンドロ・イダルゴ)と比べることができるかもしれません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| とまれ、幼児の様子を見るためのモニターにだけ映る眺めとして、約53分、 ウィリアム・ブレイクの《大きな赤い龍と太陽を着た女》(1803-05年頃、ブルックリン美術館) がモノクロで映ります(右)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モニターを見ながら主人公がある部屋に入ると、モニターに映った側の世界になっていました。そこにはたくさんの建築模型が置いてあって、舞台の家の模型も見つかる。またテーブルにはバラで ピラネージの《牢獄 第4図》(第2版、1761年)および《牢獄 第5図》(第1版、1749-50年頃) が、その脇にあった分厚い本は、たまたま手もとにあったのですが、 Luigi Ficacci, Piranesi. The Complete Etchings, Taschen, 2000 でした(約54分、右)。ピラネージがらみで→こちらでも触れました:「怪奇城の図書室」の頁の「7 『薔薇の名前』映画版(1986)からの寄り道:ピラネージ《牢獄》風吹抜空間、他」 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

部屋を出て階段をおります。壁には何点も絵がかかっているのですが、図柄がわかったのは、 ベックリーンの《死の島》第1ヴァージョン(1880、バーゼル美術館) だけでした(約56分、右)。 (2023/02/25追補) 追補の2(2023/06/02);《死の島》の左、少し上にかかっているのは、 ブレイク、《獣たちに名前をつけるアダム》(1810、ポロック・ハウス、グラスゴー) でした。あわせて→そちらにも挙げておきます:《死の島》(第3ヴァージョン、1883)の頁の「おまけ」)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

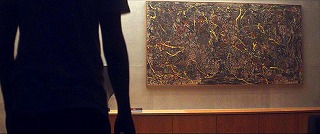

■ 人工知能を扱った、しかしゴシック・ロマンスでもある『エクス・マキナ』(2014、監督:アレックス・ガーランド)で、 クリムトの《マルガレーテ・ストンボロー=ヴィトゲンシュタインの肖像》(1905、右上) と ポロックの《ナンバー5、1948》(1948、右下) が登場したと、ネットを検索するとあちこちで指摘されていました。 前者はさておき、後者について英語版ウィキペディアのポロックの当該作品の頁(→こちら)の"Popular references"の項でも記されていました。そこにも《ナンバー5、1948》の画像が掲載されていますが、原作が縦長の画面である点(右下隅にサインが見えます)や縦横比はおくにしても、たとえば最も目を引く何本もの鮮やかな黄の線は、形状や画面内での位置が一致していません。左右反転したとか一部切りとったとかいうわけでもないようです。こうした別の作品があるのか、《ナンバー5、1948》ないし他の作品に何らかの手を加えたのか、どうなのでしょうか? |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [ IMDb ]の該当頁の"Trivia"にも記されていましたが、この映画ではまた、モニター室の壁に ティツィアーノの《賢明の寓意》(1550年頃、ロンドン、ナショナル・ギャラリー) が掛かっていました(下左。下右はその一部の拡大)。邦訳もあるパノフスキーの論文で馴染みのある作品です (中森義宗他訳、『視覚芸術の意味』(美術名著選書 18)、岩崎美術社、1971、「第4章 ティツィアーノの《賢明の寓意》」)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この他、来訪者の寝室に掛かっていた風景画にも、何かネタがあるのでしょうが、今のところ不明(右)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところでこの映画は、『禁断の惑星』(1956)同様、シェイクスピアの『テンペスト』を発想源としているそうですが(→そちらも参照:「バロックなど(17世紀)」の頁の「おまけ」)、〈フランケンシュタイン〉のテーマや、ジェンダー論的な視点が主軸になっているのだとして、その結末は見ようによっては、身代わりと入れ替わらないと外に出られない結界、というモティーフの変奏と見なせなくはないかもしれません。近くは 『バリア』(監督:ジョン・A・カーティス/ マーリン・ワード) といった作品がありました。 『きさらぎ駅』(2022、監督:永江二朗) もそうか。他にも出くわしたことがあるはずですが、ぱっと浮かんでこないのはいつもどおりです。このモティーフの元ネタはどこらへんにあるのでしょうか? (2023/12/21に補足) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 『劇場版 零 ゼロ』(2014、監督:安里麻里)の舞台は全寮制の女子学園で、学園長室の机の奥の壁に、 ジョン・エヴァレット・ミレーの《オフィーリア》(1851-52→こちらに作品の頁) が掛かっています(下左)。けっこう大きく見え、おそらく76.2×111.8cmという原寸大の複製ではないかと思われます。本篇中何度か映り、さらにこの絵に基づく活人画めいた場面も見られます(下右)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| またこの学園では「オフィーリアの歌」という曲が、機会あれば歌われます。歌詞の一番は森鴎外らの訳詩集『於母影』(1889/明治22)によるとのことです。原作の 大塚英志、『零~ゼロ~ 女の子だけがかかる呪い』(角川ホラー文庫 お5-21)、角川書店、2014 と映画版では大枠は一致するものの、話の展開の具体的な細部にはけっこう違いがあるのですが、上記の諸点は変わりませんでした。なお映画版については、 リンジー・ネルソン、吉田育未訳、「Jホラーにおけるいくつものジェンダー化された空間(gendered spaces) 映画『劇場版 零 ゼロ』の〝女子だけの世界〟」、『ユリイカ』、no.794、2022.9:「特集 Jホラーの現在 - 伝播する映画の恐怖」、pp.189-195 藤原萌+宮本法明、「Jホラーの現在をめぐる作品ガイド」中の『劇場版 零 ゼロ』の項、同上、p.336 なども参照ください。 →こちらの2にも挙げておきます:「〈怪奇〉と〈ホラー〉など、若干の用語について」の頁の「エピローグ」 (2022/09/20頃追補) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ サラ・ウォ-ターズの『荊の城』(2002)を原作とする『お嬢さん』(2016、監督:パク・チャヌク)には、 藤島武二《大王岬に打ち寄せる怒濤》(1932) の、二点ある内の三重県立美術館版が映りました(右)。もとの勤め先の所蔵品ではあり、個人的にはとても感慨深いことではありました→こちらで取りあげました:「怪奇城の図書室」の頁の「8. 『お嬢さま』(2016)より」の項。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

そちらでも記しましたが、絵の類が他にもいろいろ登場する中で、 レンブラント《織物商組合幹事たち》(1662) らしき絵も見られました(右)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■ 実際に起きた事件を題材にしたという『乙女の祈り』(1994、監督:ピーター・ジャクソン)を連想させなくもないかもしれない『サラブレッド』(2018、監督:コリー・フィンリー)は、豪勢なお屋敷を主な舞台にしており、とりわけ冒頭、対応を待つ訪問者が、玄関附近をうろうろ見て回る場面では、間取りがいかにも入り組んでいそうに見え、好感度を上昇させずにいませんでした。少し後には、幅が狭い二階(?)中廊下からあまり広くはない階段を降りていくという、垂涎措くあたわざる場面が出てくるのですが、その際階段室の壁になぜか、 フォンテーヌブロー派、《ガブリエル・デストレとその妹(双子のウェヌス)》(1594頃、ルーヴル美術館) がかけてありました(約28分)。豪勢なお屋敷なのであちこち美術品だらけです。これもネタのありそうな、ローマか何かの廃墟を描いたらしき風景画とかが見受けられるのは、むしろ自然なのでしょう。主が剣道を嗜んでいる写真も映ったので、日本刀が飾ってあるのも、一応説明はつく。むしろフォンテーヌブロー派の入浴図の方こそ、唐突でもあれば意味ありげとも感じられはしないでしょうか。もっとも、先述の『バスカビル家の犬』(1988)におけるラファエッロの《椅子の聖母》の存在は何とも見当がつきませんでしたが、こちらは二人のヒロインの関係に呼応しているのだと、深読みすることはできなくはないかもしれません。正解かどうかは決めるべくもないのですが。 (2022/05/01頃追補) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ 上掲の『秘密の儀式』(1969)や『ベビー・ルーム』(2006)双方で、ウィリアム・ブレイクの作品が見られました。「怪奇城の画廊(完結篇)」の頁の「Ⅱ 局所的に呼応する場合」の節で触れたように(→こちら)、今のところネタは割れていないのですが、『たたり』(1963)にはブレイク風(?)の画面が登場しました。 さて、『セイント・モード/狂信』(2019、監督:ローズ・グラス)では、「ペイリー著『ウィリアム・ブレイク』」という画集が出てきます。最初は主人公が住みこみで看護する女主人の本棚にちらっと背表紙が映り(約9分)、次いで主から主人公へ贈られ、ぱらぱら頁が繰られる(約25分)。 《天使たちに守られる墓の中のキリスト》(1805頃、ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館) など、ブレイクの作品が何点も画面をかすめます。画集は後ほどもう一度登場します(約57分)。ちょきちょき切り抜かれ、最後の展開を導きます。 この映画はジャンル分けのしにくいもので、もしかするとポランスキーの『反撥』(1965)あたりと比較できるのかもしれませんが、『反撥』は冒頭で脱落したので、これはいささかいい加減な思いつきでしかありません(追補:その後なんとか完遂できました。先の思いつきはまんざら的外れでもなかったようです)。こじつけめきますが、見ようによっては『秘密の儀式』や『たたり』とつなげることもできなくはないかもしれない。海に面したイギリスの寒々とした街の景色は、『ビザンチウム』(2012、監督:ニール・ジョーダン)を連想させなくもありません(『ベビー・ルーム』のところで触れたベックリーン《死の島》ゆかり(?)ということで、→そちらで挙げました:《死の島》(第3ヴァージョン、1883)の頁の「おまけ」)。ただし[ IMDb ]に記されたロケ地は別々でした。 ともあれブレイクの画集は本作品中でけっこう重要な役割を与えられていると見てよいでしょう。画集は実在するもので、 Morton D. Paley, William Blake, 1978 のようです(未見)。ブレイクについては→「ロココ、啓蒙主義など(18世紀)」の頁の「ブレイク」の項も参照。 (2023/03/20追補) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ 近未来SF『AI崩壊』(2020、監督:入江悠)の始めの方(約10分前後)、シンガポールの場面で主人公たちの家の奥の壁に、 マティスの《生きる喜び》(1905-06、バーンズ・コレクション) がでかでかとかかっていました(右)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マティスといえば、映画ではありませんが、「北欧、ケルト、スラヴなど」の頁の「おまけ」で触れた(→こちら) 原作:ニール・ゲイマン、作画:サム・キース、マイク・ドリンゲンバーグ、J.H.ウィリアムズⅢ、彩色:ダニエル・ヴァッゾ、レタリング:トッド・クライン、カバーアート:デイヴ・マッキーン、海法紀光訳、『サンドマン1 前奏曲と夜想曲』、インターブックス、2023 収録の最終話「翼のはためき」で、ある登場人物が住む部屋の壁に、 マティスの《ダンス》(1909、ニューヨーク近代美術館) の小さな複製が飾ってありました(頁付けなし、最終話の扉を1として14ページ目、上から1段目左のコマ、次のページやはり上から1段目左のコマおよび2段目のコマ)。とりたてて意味がありそうでもありませんが、色づけされているせいもあってか、妙に目立つような気がします。ちなみに1番目のコマにはモノクロで人物写真らしきもの、3番目のコマではやはりモノクロで髑髏を大きく描いた額絵が描きこんでありました。左前景に配されているせいもあって後者もずいぶん目立ちます。とすると、本篇の内容からして髑髏に死、《ダンス》に生命を割り当てることができそうですが、どうなのでしょうか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ 『ザ・スイッチ』(2020)は、クリストファー・B・ランドンが監督した、『ハッピー・デス・デイ』(2017)および『ハッピー・デス・デイ 2U』(2019)に続くホラー・コメディーで、殺人鬼と女子高生の中身が入れ替わるという話です。心の入れ替わりといえば『転校生』(1982、監督:大林宣彦)が真っ先に思い浮かびますが、試しに検索してみると、日本語版ウィキペディアに「人格の入れ替わり」という頁があって(→こちら)、他にもけっこう作例があるそうです。 他方、人格が豹変するという点では、『吸血鬼ドラキュラ』(1958)のルーシーや『凶人ドラキュラ』(1966)でのヘレンなど、ハマー・フィルムの一連の吸血鬼ものにおいて、女性の吸血鬼化が、抑圧からの解放と重ねあわされていたことが連想されたりもします。ただその際、解放がしばしば性的な様相を帯び、つまるところ鑑賞者の欲望の対象になることと同値だったりするのでした。吸血鬼ものではありませんが、『ジェニファーズ・ボディ』(2009、監督:カリン・クサマ)や『ネスト』(2009、監督:ルイス・ベルデホ)でも、そうした事態はあからさまでした。 その点、中身がおじさん殺人鬼に入れ替わった女子高生の衣装や化粧といった外見が変化するさまも、同じ轍を踏んでいます。転身後の所業も、中身は違うはずなのに、転身前の人格による報復に対応していると見なすこともできなくはありますまい。ただ人格が入れ替わったという設定が、観客が感情移入すべき主人公である女子高生の免罪を担保しているわけです。 なお余談になりますが、プロローグ部分の舞台はお屋敷で、上下に入り組んでいそうな間取りは好感度を上昇させずにいません。 また人格交換を引き起こしたアステカのナイフに銘文が刻まれており、それが事態の真相を告げることになります。その銘文がナワトル語ならぬスペイン語だというのは、その方が身近に解読者を見つけやすそうだと考えられたからなのでしょうが、逆にスペイン語で銘文が刻まれた状況を想像するのも、一興かもしれません。 さて、中身が殺人鬼に替わった女子高生は、着替えを物色すべく、おそらく姉の部屋に入ります。その時扉の左側に ブリューゲル《雪中の狩人たち》(1565、美術史美術館、ウィーン) の複製が飾ってありました(下左。下右はその部分)。扉の右側にも風景画が掛かっていますが、こちらは今のところ不明。画面左右を樹木がふさぎ、中央で奥へ抜けるという構図は、クロード・ロラン周辺を思わせなくもないのですが。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところでブリューゲルの《雪中の狩人たち》は、タルコフスキーの『惑星ソラリス』(1972)にも登場しました(下掲の Angela dalle

Vacche, Cinema and Painting. How Art Is Used in Film, 1996 / 1997, p.136 で言及されていたのでした)。主な舞台となる宇宙ステーション、その中の図書室には、奥に壁龕のように凹んだ空間があって、そこにブリューゲルの複製が五点飾ってありました。左から 《雪中の狩人たち》(下1段目左の左奥)、 伝ブリューゲルの《イーカロスの墜落のある風景》(1558?、ベルギー王立美術館、ブリュッセル、下1段目左の右奥および下1段目右の左奥)、 ブリューゲル《収穫》(1565、メトロポリタン美術館、ニューヨーク、下1段目右の右奥および下2段目左の左奥)、 同《暗い日》(1565、美術史美術館、ウィーン、下2段目左の右奥および下2段目右の左奥)、 同《バベルの塔》(1563、美術史美術館、ウィーン、下2段目右の右奥) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この中で《雪中の狩人たち》だけは、近寄ったカメラが細部を二度にわたってなぞっていきます。いかにも意味ありげで、この点を取りあげた研究もなされていることでしょう。対するに『ザ・スイッチ』におけるブリューゲルおよびもう一点の風景画は、物語に何の寄与もしていないように思われます。褒めています。 (2023/12/24追補) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ 『ホテルレイク』(2020、監督:ユン・ウンギョン)について、以下ネタバレがあるので、ご注意ください。 さて、この映画のお話には、いくつかの参照源があるように思われます。宿泊客の姿がまったく見られないホテルという舞台は、『シャイニング』(1980、監督:スタンリー・キューブリック)を連想させることでしょう。またある人物とその家族の状態は、『サイコ』(1960、監督:アルフレッド・ヒッチコック)のそれと並行しています(この点では家族の関係は異なりますが、『血を吸う人形』(1970)も『サイコ』にならっていました)。この映画には亡霊らしきものが登場しますが、物語内でのその役割は、『クリムゾン・ピーク』(2015、監督:ギレルモ・デル・トロ)に通じるところがあります(やはりデル・トロによる『デビルズ・バックボーン』(2001)ですでに見られたモティーフです)。 廊下をころころと黒っぽい球が転がってくるという場面は、直接参照したわけではないのでしょうが、『呪いの館』(1966)に『世にも怪奇な物語』(1968)第三話、『チェンジリング』(1980、監督:ピーター・メダック)が先例として思い浮かびます(追補(2025/05/11):→『戦慄怪奇ファイル コワすぎ! FILE-04 真相!トイレの花子さん』(2013)の頁の「附:鞠が跳ねる」も参照)。 また本作では、男性の登場人物の影がずいぶん薄い。内二人は不在、他方反撃の誘い水になるかと思われた眼帯少年、路線変更するかと思われた警官も貫徹せずじまいでした。やはり直接参考したわけではないのでしょうが、見かけ上の主人公は男性だけれど……という『呪いの館』と比較することができるかもしれません(→こちらも参照)。『謎の狼女』(1946)なんてのもありました。 ところで舞台となるホテルは、三階以上の吹抜を中軸に、八角形をなす建造部分が取り囲むというものでした(下左)。ホテルに着いた場面では、上空からの俯瞰がはさまれます(下右)。左側の入口が八角形で、その奥に方形の棟がある。外観は実在する場所でロケしたのでしょうか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 間取りの設定が活かされていたかどうかはさておき、三階以上の吹抜という点は、『クリムゾン・ピーク』と共通しています。円形でしょうか、『わが青春のマリアンヌ』(1955)における寄宿学校の広間や、回転対称性があるかどうかを別にすれば、『乙女の星』(946)や『呪われた城』(1946)なども連想されます。実在する元要塞で、吹抜を囲む長円形をなしていたのは、『冒険者たち』(1967)でクライマックスの舞台となるボワヤール砦です。実在するといえば、南イタリアのカステル・デル・モンテは中庭も建造部分も八角形でした。細かな点はおぼろながら、 篠田真由美、『アベラシオン』、講談社、2004 を読んだ時、舞台である五角形の「聖天使宮」をカステル・デル・モンテと重ねた憶えがあります。 『ホテルレイク』に戻ると、プロローグ部分でドッキリ描写に大音響を重ねた箇所がありましたが、その後はホテル内の廊下など、まずまず雰囲気を出していたように思われます。 ともあれクライマックスの舞台となる部屋で、奥の壁に風景画が掛かっていました(約1時間22分、下左。下右はその部分)。平原のさなか、真っ直ぐ奥へ向かう道とその左右の並木を画面中央に配した特徴的な構図は、 ホッベマ、《ミッデルハルニスの並木道》、1689、ナショナル・ギャラリー、ロンドン(日本語版ウィキペディアに該当頁がありました→そちら) かと思われました。細かな点まで見えないのですが、図版と見比べると、並木の左右の遠景のシルエットが一致しません。ただしまったく別物というわけではなく、左右が反転しているのでした。理由はわからない。小道具として用いた複製がそうなっていたのか、左右を逆にした複製を制作したのか。「怪奇城の画廊(後篇) - 実在する美術品:壁画など」で取りあげた、『大反撃』(1969)におけるピエロ・デッラ・フランチェスカの《ヘラクリウスとホスロー2世の戦い》(1452-66)に対する処理が想い起こされるところです(→そちら)。映画のお話ととりたてて関係があるとも思えません。構図の特異さゆえ、深読みしようと思えばできなくはないのかもしれませんが。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

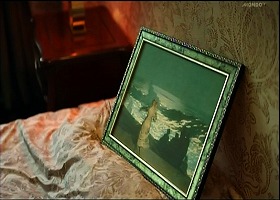

| ホテルのラウンジに大きな静物画が飾ってありましたが(約9分)、物語にからんでいたのは、主人公が割り当てられた寝室、そのベッドの頭側の壁に掛けられていた絵でしょう。二度にわたってこの絵は、壁から勝手に落ちたのでした(約15分、および約1時間10分、右)。どうからんでいるのか、実はよくわかりません。荒れた海を中景に、その手前の浜辺にシルエットと化した人物がいるという図柄で、人物の描き方からして、景観を写実的に描いただけではなさそうです。これは映画オリジナルなのでしょうか?

- と思いきや、試しに画像検索してみると、 ウィンスロー・ホーマー(1836 - 1910))、《夏の夜 Summer Night (Nuit d'été) 》、1890、油彩・キャンヴァス、76.5×102.0cm、オルセー美術館、パリ の縮小複製でした(オルセー美術館所蔵品の該当頁→あちら。また『ドビュッシー、音楽と美術 - 印象派と象徴派のあいだで』展図録、オランジュリー美術館、石橋財団ブリヂストン美術館、2012、p.179 / cat.no.134)。 (2023/12/27追補) |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ 『ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード』(2021、監督:パトリック・ヒューズ)は同じ監督による『ヒットマンズ・ボディガード』(2017、未見)の続篇で、前作ではおそらく、サミュエル・L・ジャクソン扮する殺し屋に関わってひどい目に遭ったライアン・レイノルズ扮する身辺警備員が、今回はサルマ・ハエック扮する殺し屋の妻(前作にも出ていたとのこと)もからんできて、さらにひどい目に遭うというお話です。 さて、アントニオ・バンデラス扮する悪玉の屋敷で三人が捕らえられた時(約1時間10分)、大広間の壁にかかっていたのは、ぼやけてではありますが、 アングルの《ユピテルとテティス》(1811→こちらに作品の頁) ではないかと思われます(右上。右下はその部分の拡大)。クライマックスの舞台である船でも、やはりぼやけた状態なのですが、同じ絵らしきもの、ただし衣の部分の色を変え、しかも、さらに色を変えたもう一点も合わせて見えました(約1時間36分、下左。下右はその部分の拡大)。筋に関係があるとは考えにくいのではありますまいか。 (2023/06/20追補) |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところでアングルには《ユピテルとテティス》の構図の先例となった 《皇帝の座につくナポレオン1世》(1806→そちらに作品の頁) があります。この絵を用いた映画にも出くわしました。3Dアニメーションの 『怪盗グルーの月泥棒』(2010、監督:ピエール・コフィン、クリス・ルノー) です。主人公が月行きロケット製作の資金を借りるべく、「悪党銀行 Bank of Evill」を訪れ、その頭取室に入る場面で、奥の壁にアングルの件の絵と思われる大きな絵がかかっていました(下左。下右はその部分)。ただし頭部は犬らしきものに替えられています。 アングルのナポレオン像を用いたのは、権威や権力を表わすためであり、しかしそれが犬になっているのは、そうした力を茶化しているのでしょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 他方、主人公の家の子供部屋の場面では、壁に レオナルドの《モナリザ》(1503-05頃) が飾ってありました(右)。設定上もとは子供部屋として使うことが想定されていなかったのかもしれませんが、いずれにせよ《モナリザ》をかけることに、何らかの意味づけがなされているようには見えませんでした。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また同じ部屋で、主人公が孤児院から引きとってきた三人の少女の内、もっとも年下の少女の寝床の脇の壁には、何点か絵が立て掛けてありました(下左。下右はその部分)。画面が見える一点は、よくよく見ると、左辺を下にして、また色味は明るくしてあるようですが、 ゴッホの《星月夜》(1889→あちらに作品の頁) の右半分にほかなりますまい。この場合も何ら意味はなさそうです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 余談になりますが、この映画には主人公の配下ということでしょうか、〈ミニオン〉と呼ばれる、黄色くて、丸まっちく、目が二つだったり一つだったりする生き物の群れが登場します。日本語吹替ではバナナから作られたとのことでしたが(約38分。日本語版ウィキペディアの『怪盗グルーの月泥棒』の頁(→ここ)中の「登場人物」の項によると、原語ではシリアルからとのこと)、シリーズ・スピンオフの 『ミニオンズ』(2015、監督:ピエール・コフィン、カイル・バルダ) の冒頭では、人類生誕よりはるかに前、生命の成立とともに生まれ、地球の歴史に棹さしてきたという、壮大な歴史が綴られます。凶悪なボスに仕えることを喜びとするとのことで、クトゥルー神話におけるショゴスに並行すると見なすこともできなくもないのではありますまいか。あるいはアニメ『不滅のあなたへ』(2021、2022~23。大今良時による原作は未見)を連想することもできるでしょうか。 (2024/1/7に補足) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ 『ウェイ・ダウン』(2021)の監督ジャウメ・パラゲロは、『ネイムレス/無名恐怖』(1999、未見)を皮切りに、『ダークネス』(2002)だの『機械仕掛けの小児病棟』(2005)だの、上の『ベビー・ルーム』(2006)のところで触れた「スパニッシュ・ホラー・プロジェクト」シリーズで『悪魔の管理人』(2006)、さらに『REC/レック』(2007)に『REC/レック2」』(2009)、『REC/レック4 ワールド・エンド』(2014)などホラー系をさかんに手がけてきましたが、本作はいわゆる泥棒映画です。ケイパー映画という呼び方もあるそうです。手元の英和辞書によると、caper は俗語で犯罪計画(行為)、(特に)強盗を意味するとのこと。銃撃戦や格闘、カー・チェイスもなければ人が死んだりもせず(死にかけはする)、目標に向かって一つ一つ段取りを踏みつつ、予期せぬ状況の変化に対応していくという、泥棒映画の本分をまっとうした作品です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| それでいて、マドリードのスペイン銀行の地下にあるという、70~80年前に作られ、「工学の奇跡 miracle engineering 」と呼ばれる難攻不落の大金庫室は やたら広い空間の中央で、やたら深い壕だか凹みに囲まれていたりするのでした(右)。この金庫には巨大な絡繰が組みこまれています。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

さて、2010年7月10日、サッカーの ゴヤ、《ミゲル・フェルナンデス・ドゥラーン・イ・ロペス・デ・テヘーダ、トローサ侯爵 Miguel Fernández Durán y López de Tejeda, II marqués de Tolosa 》、1786年頃、油彩 ・キャンヴァス、113 x 77 cm もう一点、別の部屋にあったのが(約42分、下右); ゴヤ、《ホセー・デ・トーロ=サンブラーノ・イ・ウレータ José de Toro-Zambrano y Ureta 》、1785年、油彩 ・キャンヴァス、112 x 68 cm |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 双方実際にスペイン銀行の所蔵品です。前者は→こちら、後者は→そちら < [ Colección Banco de España ]。また→こちらの2、およびそちらの2 [ < Fundación Goya en Aragón ]。 前者の表面に沿って紫外線ランプを動かす場面がありましたが、実物の前で行なったのだとすると、あまりに恐ろしい。複製を用いたのでしょうか。 『ビーン』(1997、監督:メル・スミス) で ホイッスラーの《母の肖像》(1871、オルセー美術館) が蒙った災いが連想されたりもします(→『ダリとカムジャタン』(2021)のメモ頁でも触れました)。 ところで『セイント・モード/狂信』(2019)のところで三ないし四度ブレイクの作品に出くわしたと述べましたが、ゴヤの作品もけっこう見かけました。 番外篇(1)の『吸血鬼ドラキュラ神戸に現わる』(1979)、 『悪魔の手』(1943)、 『ワイルド・ワイルド・ウェスト』(1999)、 『ステイ』(2005)、 「怪奇城の画廊(完結篇) - 実在する美術品より」の頁でも取りあげた(→あちら、またあちらの2) 『キャット・ピープル』'1942)および『キャットピープルの呪い』(1944)、 『たたり』(1963) に続いて今回で七ないし八度目です。取りあげた作例が多いとも範囲が広いともいえないのに、なぜこんなに多いのでしょうか? そういえば 『ゴヤ・マーダー』(2019、監督:ヘラルド・エレーロ) なんて作品もありました。原題は El asesino de los caprichos ( また歴史的人物としてのゴヤが登場する映画については、下掲の 岡田温司、『映画と芸術と生と スクリーンのなかの画家たち』、2018、pp.180-196:「Ⅶ 政治と色事 ゴヤの場合」 で詳しく取り扱われています。 (2023/10/14 追補) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ アニメ『ミギとダリ』第11話(2023/12/11)を見ていると、前半約4分あたりで、その場面を回想している人物の向かって右半身が扉に隠れた構図から、向かって左側の目のアップになり、カメラが少し引くと、瞳孔と虹彩に黄色の円が重なりました。黄色の円を白の輪が囲み、白をさらに赤の輪が囲んでいます。黄、白、赤それぞれの輪郭はくっきりしたものではなく、ざわざわしている。その外は暗めの青が拡がっていました(右)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さらにカメラは引いて、黄ー白ー赤の同心円の左下に人物像が見えてきます(右)。顔と胸元、長く伸びる髪は白で、衣は地より暗い青です。腰から下は右へびょ~んと伸び、黄-白-赤の右下で下方へ降りていきます。 白い人物の左上には赤い花がいくつか、その下で枝葉が暗いシルエットと化していました。画面右上にも何かありますが、よくわからない。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| カットが切り換わると、やはり暗めの青を地に、左から白い手が出ています(右)。輪郭はぶれている。右側には赤の短い線が五本、ぱらぱらと散らばっている。赤の線はゆらゆらします。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また切り換わって、三日月が大きく捉えられる(右)。白く反射する部分は左下に来ています。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 以上、10秒にも満たないシークエンスでしたが、ケチャップで囲んだ目玉焼きめいた月でただちに連想されるのが、元の勤め先が所蔵する シャガールの《枝》(1956-62) でした。《枝》では黄ー白ー赤の月の中だか上にも人物と動物が描かれていますが、こちらにはいない。また《枝》での人物は黄ー白ー赤の月の右下に配されています。男女の対で、女性は白のウエディング・ドレスを着ており、白のヴェールが長く伸びています。黄ー白ー赤の月と二人の間に、赤い花とシルエットの枝葉が散らばっていました。 アニメの第二カットでの白い手は、《枝》での花嫁の手を、左右反転して向きを変えたようにも見えなくもない。また《枝》では、黄ー白ー赤の同心円以外に、その下方、エッフェル塔の左に薄く三日月が描かれています。アニメ第三カットのそれ同様、やはり左弦ですが、より垂直に起きあがり、わずかに右下がりでした。 と、細部はいろいろ違っているのですが、たまたま馴染みのある絵だったせいか、とりわけ黄ー白ー赤のケチャップ付き目玉焼きはそれこそ目に焼きつけられてでもいるのか、《枝》ないしそれに類した作品を発想源にして、それを飛躍させたように思えてならなかったりするのでした。もとより、類似は偶然で、何ら関連はないのかもしれません。 上の「第7回 THEビッグオー 第17回 Leviathan」でのブレイク《ヨブ記》(1825)第15図「ベヘモトとレヴィアタン」は複製芸術である版画なのでおくとして、《枝》との関連が仮に合っているのなら、元の勤め先の所蔵品に出くわすのは、『お嬢さん』(2016)での藤島武二《大王崎に打ち寄せる怒濤》(1932)に続いて二度目となります。 それはさておき、「怪奇城の画廊(完結篇) - 実在する美術品より」の頁の「エピローグ」で挙げたもの以外に(→こちら)、同じく 「第7回 THEビッグオー 第17回 Leviathan」 およびその頁で触れた(→そちらで補足しました) 『輪るピングドラム』(2011)第18話 および 『魔法少女まどかマギカ』(2011)第10話、 そして 番外篇(3)『アンデッドガール・マーダー・ファルス』(2023)第1話 と、アニメからの取材も三(+二)件となりました。 (2023/12/27追補) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

『ミギとダリ』第11話に戻れば、三日月のカットの後、通常の描写に戻ります。上のシークエンスは、直前に映った扉の蔭にいる人物の心理的な惑乱を表わしていたのでした。この人物はある家庭の主婦であり後には母親になります。余談ですが、ここでの母親のあり方は、たまたま見る機会のあったフィンランド映画『ハッチング - 孵化 -』(2022、監督:ハンナ・ベルイホルム)での、主人公の家族における母親のそれと通じるところが多分にあったような気がします。 他方、『ハッチング - 孵化 -』の主人公である娘が経験したことがらは、上掲『ザ・スイッチ』のところで触れた、思春期における変容を、いささかあからさまなまでに置き換えたものでした。『ザ・スイッチ』におけるおじさん殺人鬼同様、本作の主人公の抱える葛藤は、孵化されたある存在に仮託されるわけです。もっとも本作の主人公は12歳とのことで、性的欲望にまつわる様相は強調されていません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また家族は主人公、その弟、父と母の四人からなりますが、やはり上掲『ホテルレイク』のところで触れたのと同様、男性二人の影が薄い。当初母親の性格を表わすために配された駒かと思われた浮気相手がむしろ、株を上げかけるのですが、しかし最後まで持ちこたえませんでした。この人物の住む家は雰囲気を欠いてはいないのですが(右)。 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なおこの事件で大きな被害を被ったのは、隣家の娘でした。被害にあいかけた浮気相手の子供ヘルミ Helmi も女の子です。もう一匹の被害者である隣家の犬はローサという名でしたが、これは牝なのでしょうか?

もしそうなら、被害者が皆女性という点も、興味深いところかもしれません。 ところで英題からとられた邦題の「ハッチング」とは何だろうと、英和辞書を引いてみれば、"hatch"は「〈ひななどを〉卵からかえす、孵化する」等とありました。それはよいとして、余談の余談になりますが、"hatch"には別立てされた項もあって、その三番目に「〔製図・彫〕…に細かい平行線を引く」との意味が記されています。さらに"hatching"の形で、「〔製図〕けば付け、ハッチング」と、これは美術の用語でもあるのでした。『新潮世界美術辞典』(1985)では「線影」として項目立てられています(p.821 左段。また p.453 右段に「クロス=ハッチング」の項)。元の勤め先が所蔵するメリヨンの《プチ・ポン》(1850)で、交差ハッチングを用いず、もっぱら平行するハッチングで陰がつけられていたことが思いだされたりするのでした(たとえば→こちらを参照;拙稿「シャルル・メリヨン《プチ・ポン》《ノートル=ダムの給水塔》《ノートル=ダム橋のアーチ》《塔・医学校通り》」、『コレクション万華鏡-8つの箱の7つの話』、1998.9 [ < 三重県立美術館のサイト ])。 (2024/1/22に補足) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■ と、さっそくTVアニメです。『異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。』第1話(2024/1/7)を見ていると、ある場面で、主人公の母親の背後の壁に下の方だけ見える絵が飾ってありました。 フリードリヒの《孤独な木(別名:朝日を受けた村の風景)》(1822、旧国立美術館、ベルリン。英語版ウィキペディアの該当頁→こちら) のようです(下左。下右はその部分)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 少し後、廊下で登場人物たちの右奥の壁にかけてあったのは、 伝平賀源内《西洋婦人図》(18世紀後期、神戸市立博物館。所蔵館公式サイトの該当頁→そちら) らしく見えました(下左。下右はその部分)。ただし原作における頭部向かって左にさした花飾りや、首の左右から出た髪を結ぶリボンなどは省かれています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これら二点以外にも額絵の類が見受けられました。もっとも、豊かな環境を表わす以上の意味は、付されてはいないのではないかと思われたことでした。 (2024/01/09追補) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

と、以上は氷山の一角にもならない、たまたま目に留まった数例でしかありません。いずれは頁を作れればと思うものの、いつになるやら知れたものではないので、とりあえず文字通り、備忘録としてメモしておきましょう(2021/03/10)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

映画と美術の関係について、「怪奇城の外濠」の頁の「i. 映画と建築など」に 岡田温志、『映画は絵画のように 静止・運動・時間』、2015 「キリスト教(古代および東方正教会)」の頁の「おまけ」に 岡田温司、『映画とキリスト』、2017 岡田温司、『映画と黙示録』、2019 を挙げましたが、さらに、 岡田温司、『映画と芸術と生と スクリーンのなかの画家たち』、筑摩書房、2018 序 - 実像と虚像のあいだで/三人の「ゴッホ」 耳切りと自殺はどう描かれたのか/解放された「レンブラント」 民衆の画家か、ナルシシストか、肉体派か/モダニズムとその脱構築 ポロック、ウォーホル、バスキア/よみがえる女流アーティストたち カミーユ、アルテミジア、フリーダ/ベル・エポックの画家たち ロートレック、モディリアーニ、ゴーガン/性と暴力 カラヴァッジョ、ベーコン/政治と色事 ゴヤの場合/アール・ブリュットの画家たち/名画誕生の秘密 フェルメール、ブリューゲル、ジェリコー、レンブラント/異色のビオピック イコン画家ルブリョフ、表現主義者ムンク、装飾家クリムトなど、 296ページ。 →こちら(「怪奇城の画廊(中篇)」の頁の「プロローグ」)や、すぐ上の『ウェイ・ダウン』(2021)のところ(→こちらの2)でも挙げました 岡田温司、『イタリア芸術のプリズム 画家と作家と監督たち』、平凡社、2020 ピランデッロと初期映画/フェリーニとカトリシズム/パゾリーニと伝統のアヴァンギャルド/アントニオーニとイメージの迷宮/ベルトリッチと造形芸術など、 206ページ。 美術がらみというわけではありませんが; 岡田温司、『映画が恋したフロイト』、人文書院、2025 はじめに/フロイト博士は映画がお嫌い?/夢のスクリーン/スティグマ/パラノイア/バッド・マザー/アサイラム/トラウマ/おわりに// 参考文献など、 246ページ。 →こちら(『プラーグの大学生』、1913)やそちら(『狂恋:魔人ゴーゴル博士』、1935)、あちら(『猫とカナリヤ』、1927)、ここ(『レベッカ』、1940)、そこ(『呪われた城』、1946)、あそこ(『扉の蔭の秘密』、1947)、こっち(『らせん階段』、1945)、そっち(『カリガリ博士』、1919)、あっち(『恐怖の精神病院』、1946)でも挙げました。 同じ著者による→こなたを参照:「天使、悪魔など」の頁の「i. 天使など」 この他; ヴイ・オー・フリーバーク、川添利基訳、『映画美論 スクリインの上の美に就いて』、内外社、1932(昭和7) 原著は Victor Oscar Freeburg, Pictorial Beauty on the Screen, 1923 口絵(1~42)// 凡例 - 『默示錄の四騎士』『スカラムーシュ』等々の撮影監督レックス・イングラムによつて// 原著者の序/譯者の序// 映畫と繪畫藝術/繪畫的構成の實際價値/美を吟味する眼/靜止せる模様の繪畫的意義/靜止せるデザインのリズムと纏まり/映畫の運動/意味のある繪畫的運動/意味を持たない繪畫的運動/靜止せる繪畫的運動/映畫を支配するもの/藝術によつて與へられる不思議な感動など、 350ページ。 ヴィクター・オスカー・フリーバーグはアイオワ州モンゴメリー郡スタントン市で1882年に生まれ、1953年ニューヨークで歿。他の著書に Disguise Plots in Elizabethan Drama : A Study in Stage Tradition, 1915 (『エリザベス朝演劇における偽装した筋 舞台伝統の一研究』) The Art of Photoplay Making, 1918 (『劇映画制作の芸術』) などがあります。「原著者の序」によると、後者は映画における「プロット、劇的環境、性格表現等々」を扱ったもののようです(頁づけなし)。 「この譯の前半は曾て『キネマ旬報』誌上に連載したことのあるものである。然し、これを上梓するに當つて私は殆ど面目を改めるまでの改譯をほどこすことを怠らなかつた」とのこと(「譯者の序」、頁づけなし)。 なお原著の刊行年が示すとおり、本書で扱われるのはトーキー以前、モノクロのサイレント映画です。ただ訳者は、 「もともと無聲映畫のために説かれた原理ではあるが、然しそのまヽにトオキイにも適用出來る原理である」(同上) と述べています。 ルメートル、小海永二訳、『美術と映画』(芸術論叢書)、紀伊國屋書店、1965 原著は Henri Lemaitre, Beaux-arts et cinéma, 1956 美術としての映画;両者の関連/交換と借用/その未来// 美術映画論;さまざまの問題点/清算結果 - その評価/その可能性// 映画と芸術的教養;教育/大衆化/映画と空想の美術館// 結論/付録など、 192ページ。 パスカル・ボニゼール、梅本洋一訳、『歪形するフレーム - 絵画と映画の比較考察 -』、勁草書房、1999 原著は Pascal Bonitzer, Décadrage - peinture et cinéma, 1985 序文/現実の粒子/ショット=タブロー/とまどうレンズ/切断された反映/デカドラージュ/メタモルフォーゼ/残滓(カール・テホ・ドライヤー『ゲアトルード』)/消失(アントニオーニについて)/ 来るべき映画のために - 訳者による解題など、 176ページ。 石田由希、「アリ・アスター映画にみる美術的モチーフ:『ミュンヒハウゼン』、『ヘレディタリー/継承』、 『ミッドサマー』」、『西南学院大学外国語学論集』、2巻2・3号、2022.2、pp.81-99 [ < 西南学院大学 機関リポジトリ ] 石田由希、「隠喩としての刺繍 - アリ・アスターの『ミッドサマー』における女性性と偽装ケア」、『映画研究』、17号、2022、pp.46-64 [ < J-STAGE ] DOI : https://doi.org/10.20758/jscsj.17.0_46 映画と美術の関係だけを扱っているわけではありませんが; 古賀重樹、『1秒24コマの美 黒澤明・小津安二郎・溝口健二』、日本経済新聞出版社、2010 序// 黒澤の夢;ゴッホの鴉を飛ばせ - 全身全霊で画作り/セザンヌになりたい - 青年画家の挫折と再起/鉄斎のように大胆に - 風と雨/フィルムに描く - 画コンテに込めた情熱// 小津好み;背後の名画 - 日本画家との交流/煙突、原っぱ、洗濯物 - 下町と木村伊兵衛/モダンボーイの梁山泊 - 蒲田と河野鷹思/相似形が壊れるとき - 秩序と混沌// 溝口神話;完全主義者の闘い - 美術監督・水谷浩/不屈のアバンギャルド - 向島と柳瀬正夢/生身の女 - 京都と甲斐庄楠音/世界映画へ - ヌーベルヴァーグの熱狂// フィルモグラフィーなど、 216ページ。 Anne Hollander, Moving Picturesm, Alfred A. Knopf, New York, 1989 『動く絵』 序// 動く絵;光と視覚/運動と語り/黒と白/色彩と現実// 15世紀// 16世紀// 初期バロック// オランダ風俗画// 風景;版画;レンブラント// フランス版画;ヴァトー、シャルダン// ティエポロ、ピラネージ、カナレット// ホガース、グルーズ、ゴヤ// 水彩;ターナー、マーティン// フリードリヒ、シュヴィント;メンツェルとその影響// 英国芸術と挿絵;ホイッスラー// アメリカ// 19世紀フランス// 20世紀の 文献撰など、 524ページ。 Angela dalle Vacche, Cinema and Painting. How Art Is Used in Film, Athlone, London / University of Texas Press, 1996 / 1997 『シネマと絵画 芸術は映画の中でどのように用いられるか』 序 主題的および間テクスト的なアプローチ// ヴィンセント・ミネリの『巴里のアメリカ人』(1951):心的激変としての絵画;芸術と愛、愛と金/国民としての、および性的なアイデンティティー/シネマと絵画/ポロックとミネリ/トゥールーズ=ロートレックとは幸福である/ディズニーランドとしての画家たちのパリ// ミケランジェロ・アントニオーニの『赤い砂漠』(1964);腹話術としての絵画と運動としての色彩;歴史的変化の挑戦/両性間の争い/建築と絵画/言葉とイメージ// エリック・ロメールの『O侯爵夫人』'1976):思考を描く、イメージを聞く;ロメールの映画理論における言葉とイメージ/クライストのテクストへのロメールのアプローチ/脚色の意味/絵画的、建築的、映画的空間// ジャン=リュック・ゴダールの『気狂いピエロ』(1965):絵画に抗するコラージュとしてのシネマ;語りの構造/色と線、言葉とイメージ、男性と女性/主観性:反肖像としてのコラージュ/イメージを書く// アンドレイ・タルコフスキーの『アンドレイ・ルブリョフ』(1967):イコン絵画の修復としてのシネマ;見えないものを見えるようにする:顔と歴史/扉と窓/建築、事物と動物たち/伝統を修復する、情動を再び目覚めさせる// F.W.ムルナウの『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922):表現主義シネマにおける恐怖と欲望としてのロマン主義絵画;ベルリンとハイデルベルクにおけるムルナウの教育/ロマン主義と表現主義/ロマン主義的局面とドイツ的アイデンティティー/ムルナウとフリードリッヒ:欲望としての絵画/恐怖としての絵画/表現主義的な局面:シネマとしてのノスフェラトゥ/恐怖の交響楽:ジェンダーと観客性// 溝口健二の『歌麿をめぐる五人の女』(1946):木版画と刺青との間のフィルム;伝統的芸術に対する大衆的な媒体としてのシネマ:自由か束縛か?/身体を描く、映画的イメージをからっぽにする// アラン・カヴァリエの『テレーズ』(1986):女性的な空間として静物とクロース=アップ;全ては喪失であり、喪失は全てである/静物とクロース=アップなど、 320ページ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2021/03/10 以後、随時修正・追補 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など;目次 > 怪奇城閑話 > 「Meigaを探せ!」より、他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||