| < 怪奇城閑話 | ||||

| カッヘルオーフェン - 怪奇城の調度より Kachelofen (陶製放熱器、陶製ストーヴ) |

|

| ハマー・フィルムの代表作といってよかろう『吸血鬼ドラキュラ』(1958)を見ていると、本筋に関わるような役割を果たすわけでもないのに、何やら気になるモノが映りこむ場面がいくつかありました。 | |

| 当作品の頁でも記しましたが(→こちら)、その内の一つが、ピーター・クッシング(カッシング)演じるヴァン・ヘルシングが泊まるホテルの部屋で、奥の方の隅に見えるけっこう大きな何某かです(右)。 |  |

| ホルムウッド家の二階、ルーシーの部屋にも、色や形は違うものの関係のありそうなものがあり(下左)、きれいに見落としていたのですが、同じ家の一階の居間にもまた別のものが映っていました(下右)。 | |

|

|

| 「ほんとうに何なのでしょうか」なんて書いていますから、この作品の頁を作った時点(2015/1/23)ではわかっていなかったわけです。 ようやっと見当がついたのは、たぶん、『処刑男爵』(1972)および『ターヘル・アナトミア - 悪魔の解体新書 -』(1968)でロケ先になったという、ウィーンの北のレオベンドルフ にあるクロイツェンシュタイン城 Burg Kreuzenstein の公式サイト(→そちら)を覗いてみた時かと思われます。 「コレクション Sammlung 」中の「騎士の広間 Der Rittersaal 」の頁に、写真そして解説文中で"Kachelofen"の語に出くわしたのでした(「領主の部屋 Das Fürstenzimmer 」や「狩りの部屋 Die Jagdkammer 」の頁に掲載された写真でも類する家具を見ることができます)。『処刑男爵』の頁(2015/6/30時点)では「何やら、白い線で格子状に分割された焼物風の何某か」と書いているので、やはりわかっていない。『ターヘル・アナトミア』の頁を作った時点で(2015/12/09)、「柱状のものは『「カッヘル(彩色陶製タイル)・ストーヴ Kachelofen 』に当たるのでしょうか」と記している点からして、解説の方も確認したのでしょう。 ちなみにすぐ下一行目は『処刑男爵』から(→あちら、そしてここ)、二行目左は『ターヘル・アナトミア 』からのもので(→そこ)、いずれも「騎士の広間」が映っています。二行目右も『ターヘル・アナトミア』(→あそこ)からですが、「領主の部屋」と「狩りの部屋」のいずれなのか、よくわかりませんでした)。 |

|

|

|

|

|

| 手もとの独和辞書によると "Kachel"は「カッヘル(彩色陶製タイル)」、 "Ofen"は「ストーブ、暖炉」の意ですが、 "Kachelofen"の形でも載っていて、「カッヘル〈陶製〉ストーブ、ペチカ」とありました。 その後「陶製ストーヴ」と記してきたのは、ここからなのでしょう。 呼び名がわかって安心したのか、さらに調べることもしないまま来たのですが、ひょんなことから、 新穂栄蔵、『ストーブ博物館』(北大選書 17)、北海道大学図書刊行会、1986 という本を見る機会がありました。出てくるかなとぱらぱら繰ってみれば、出てきました。第1章「暖房の移り変わり」の中に 「カッヘルオーフェン(土と煉瓦を主体にして、外部にタイルを張りつけたストーブ)」 とあり(p.7)、pp.10-11 の「図1-1 採暖と暖房用器具・施設の変遷」中に図示、p.60 には図3-7 と 3-8 としてモノクロの写真が4点、図3-7 の解説に 「カッヘルオーフェン(化粧タイル張りストーブ)」 と、p.61 に 「ドイツやスイスの寒い地方でもカッヘルオーフェンと呼ばれて美しい磁器タイルを張りつけて使用された」、 また巻末の《ストーブ用語解説》には、 「Kachelofen(カッヘルオーフェン) はオランダ風のストーブ。カッヘルはドイツ語で陶土製煉瓦・タイルの意。初期のオランダストーブにはタイル張りが多かった」(p.210) とのことです。余勢を駆って検索してみれば、 田中辰明、柚本玲、「陶製放熱器 - Kachelofen - に関する考察」、『空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集』、2006.9 < 「暖房技術」 < 『田中辰明の部屋』 田中辰明、柚本玲、「陶製放熱器 - Kachelofen - に関する考察(第2報)」、『空気調和・衛生工学会講演論文集』、2007.9 < 「暖房技術」 < 同上 田中辰明、柚本玲、「建築仕上技術者のための 建築物理学講座 第25講『陶製放熱器カッヘルオーフェン』」、『月刊 建築仕上技術』、vol.34 No.405、2009年4月号 < 「建築物理学」 < 同上 が見つかりました。きちんとした説明はそちらを見ていただくとして、もう一つ、たまたま見る機会のあったのが; Torsten Gebhard, Kachelöfen. Mittelpunkt häuslichen Lebens. Entwicklung Form Technik, Verlag Callwey, München, 1980 『カッヘルオーフェン 家庭生活の中心点 展開、形態、技術』(-öfen とあるのは複数形) pp.7-47 が解説部分で、未読なので例によって目次だけ; カッヘルオーフェンの初期の歴史 ボーデン湖地域、アルプス、ドナウ川流域/カッヘルオーフェンの大いなる時代(15-19世紀) 居住空間の中心モティーフとしての建築暖炉/図像の宝庫 暖炉カッヘルの図像学へ/カッヘルオーフェンの景観としての特色/歴史主義の時代におけるカッヘルオーフェン 原本の影響/新たな発端 1900年以後の暖炉陶器/まとめ/現在のカッヘルオーフェン(Otto Hufnagel) pp.49-196 が図版で、 田舎風のものと初期の形態/ゴシックとルネサンス/17世紀/18世紀/20世紀 と、主にモノクロで、図版が部分図も含めて371点まで番号付けされていました(解説部の挿図を除く)、 206ページ。 |

|

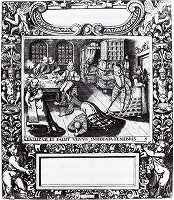

| 右に挙げたのは『錬金術図像大全』の序論に挿図として掲載されていたもので(p.16)、テオドール・ド・ブリーが1593年にフランクフルトで出版した『高雅寓意画集 Emblemata nobilitati 』の一頁とのことです。中央画面の右中景にカッヘルオーフェンが描きこまれているのでした(部分図は→こちら)。出版者であるド・ブリー父子については、同書 pp.15-16 および序論原註 no.25, 27(pp.27-28)とともに、フランセス・イエイツの『薔薇十字の覚醒』なども参照ください(pp.110-113)。 |  ド・ブリー(1528-1598) 『高雅寓意画集』より 「暗がりにて人待ち顔で横たわりつつ、ウェヌスは欺き、かつ欺かれる」 1593 * 画像の上でクリックすると、拡大画像とデータを載せた頁が表示されます。 |

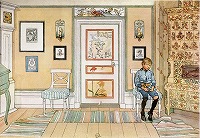

| 追補:海野弘解説・監修、『366日 絵のなかの部屋をめぐる旅』、パイ インターナショナル、2021 をぱらぱら繰ってみると、 ・ p.237、no.210/7月28日 ピエール=ジョルジュ・ジャニオ《オートヴィルハウスの展望室》、1896年、ヴィクトル・ユゴー記念館、パリ Pierre-Georges Jeanniot, The Look-out in Hauteville House ・ p.358、no.320/11月15日 カール・ラーション《ブリータの昼寝》(『わたしの家』(1899)より)、1895年、スウェーデン国立美術館、ストックホルム Carl Larsson, Brita's Forty Winks ・ p.391、no.351/12月16日 アルベール・アンカー《幼稚園》、1890年、ヴィンタートゥール美術館、スイス Albert Anker, The Kindergarden (The Crèche) などにカッヘルオーフェンないしそれらしきものが描きこまれていました。ここではラーションの、しかし別の作品を挙げておきましょう。 同じ画集『わたしの家』(1899)に含まれるものですが、『ブリータの昼寝(うたた寝をするブリータ)』のそれとは、各タイルに描かれた花等や、下方で膨らんでいるか寸胴か、角に凹みが穿たれているかスパッと面取りされているか、脚があるか台の上にのせてあるかなど、違いがあります。 |

|

| 画集『日向に』(1910)の扉絵《大工と塗装職人》(1909)にもカッヘルオーフェンが見られ、脚はありませんが、《片隅で》のものと同じのように見えます。また 『カール・ラーション展 スウェーデンの国民画家』図録、東京都庭園美術館、三重県立美術館、熊本県立美術館・分館、新潟県立近代美術館、1994、 p.44、fig.3 の写真には、《うたた寝をするブリータ》のカッヘルオーフェンが映っています。同じく p.51 右下の油彩らしき ユーハン・グスタフ・ケーラー《タイル貼りストーブのある室内》、1843、エステルイョートランド州博物館、リンシェーピング は、 「世紀転換期にはグスタヴ3世様式インテリア・デザインはスウェーデンの伝統の白眉のひとつと見なされるようになった」(p,45) ことに関連して掲載されていました。 |

カール・ラーション(1853-1919) 《片隅で(『わたしの家』より)》 1890頃-1899 * 画像の上でクリックすると、拡大画像とデータを載せた頁が表示されます。 |

| いろいろあるんだなあといったところですが、当サイトで扱った他の作品でも、それらしきものに何度か出くわしていました。『処刑男爵』および『ターヘル・アナトミア』で映ったものはクロイツェンシュタイン城にある実物なわけですが、 | |

| 同様に、右に挙げたのは『大いなる幻影』(1937)で見られたもので(→こっち)、頁を作った2014/12/19時点には「酒壜を差しこむためのものででもあるのか、よくわからなかった次第です」なんて書いていますが、ロケ先であるアルザスのオー・クニクスブール城に、実際にあるカッヘルオーフェンの下半分ということのようです。オー・クニクスブール城の公式サイト(→そっち)、とりわけ Photos のコーナーでご確認ください。 |  |

| 表面が格子状に区切られ、各正方形の中が円状に凹むという処理はよく見られるようで、T. Gebhard 上掲書、p.57/図21、p.61/図30、p.66/図41、p.190/図357、p.195/図370 などに相通じるデザインが認められます。 『わが青春のマリアンヌ』(1955)では二種類登場しました(下左右→あっち、そしてこなた)。 |

|

|

|

| 左上に挙げたものは『黒い城』(1952)に登場したものと少し似ていないでしょうか(右→そなた)。 上掲の田中辰明、柚本玲、「陶製放熱器 - Kachelofen - に関する考察」(2006.9)の p.379/Fig.3、また T. Gebhard 上掲書、p.158/図265、p.159/図270 などが近いデザインを示しています。 |  |

| 右上のものは『闇のバイブル 聖少女の詩』(1970)で見られたものと比べることができそうです(→あなた)。 |  |

| この他、『吸血鬼ドラキュラの花嫁』(1960)で見られたもの二種(→こちら)の内、右に引いたマリアンヌとジーナの部屋のそれは、『吸血鬼ドラキュラ』でホルムウッド家の一階居間にあったものとは、下方の扉の色、上の方が違っていはするものの、おそらく後者に手を加えたのではないでしょうか。 |  |

| 『吸血鬼の接吻』(1963)の始めの方、ホテルのフロントの左に置かれていたカッヘルオーフェンは(右→そちら)、『吸血鬼ドラキュラの花嫁』での右上に引いたそれと同じもののように見えます。 |  |

| さらに、『オカルトポルノ 吸血女地獄』(1973)で見られたもの二種(下左右→そちら)、 | |

|

|

| 『ラ・パロマ』(1970)で映ったもの(右→あちら)、 |  |

| そして『古城の妖鬼』(1935)で見られたもの(右→ここ)など。 |  |

| 『処刑男爵』および『ターヘル・アナトミア』はクロイツェンシュタイン城、『大いなる幻影』はオー・クニクスブール城でロケされたとして、『吸血女地獄』と『ラ・パロマ』もロケ先の実物を映したように見えます。 『わが青春のマリアンヌ』や『闇のバイブル

聖少女の詩』はどうなのでしょうか? 他方、『吸血鬼ドラキュラ』とともに、『古城の妖鬼』と『黒い城』はスタジオのセットで撮影されたものと思われます。中古のものを使ったのか、あるいは、何らかの見本に基づいて外見だけそれらしく組み立てたのか。 『吸血鬼ドラキュラの花嫁』でトーストをあぶり、『吸血女地獄』で一度焼却炉代わりに用いられたのを別にすると、目には見えない暖房効果をおくならば、上に挙げた諸例でカッヘルオーフェンはただそこにあるだけでした。お話を進める何らかのきっかけになったとも読めません。 同じ暖房装置でも暖炉なら、『恐怖の振子』をはじめとするロジャー・コーマンのポー連作で何度か見られたように(たとえば→そこや、あそこなど)、暖炉の中からの視線を演出するとか、『血ぬられた墓標』(1960)のように暖炉の奥に隠し扉を設定するといった使い途がありました。カッヘルオーフェンにはそうした機能は認めがたい。 とすると、なぜわざわざ新たに組み立ててまでセットに配したのでしょうか? 当て推量してみるなら、『古城の妖鬼』がルーマニアだかチェコスロヴァキア、『黒い城』がオーストリアあたりを舞台にしていた点からして、ドイツやスイス、あるいはより東の地域を指す印として、カッヘルオーフェンは用いられたのかもしれないと見なすことはできるかどうか。とはいえ上に見ただけでは作例の数があまりに少なきにすぎ、先走るべきではありますまい。 ともあれ、中欧東欧に住む者にとってどんな風に感じられるのか、西欧や米国の住人にとってはどうか、一概に決められそうにありませんし、ましてや極東で生活する者一人一人の反応は見定めようもない(追補:カッヘルオーフェンに慣れ親しんでいれば、その姿を目にしただけで、仮想的な暖房効果を感じるということもあるのかもしれません)。何より本サイトで取りあげたのは数多ある中のごく一部でしかありません。それでいて見落としもあることでしょう。とりあえずは、話の大筋にからむこともなく部屋の隅に居座る、その形状の多様さを面白がり、また別の例に出くわすことを期待するといたしましょう。 |

|

| なお、『顔のない眼』(1960)で、表面が陶磁器らしき円柱状のものが映ります(右→こっち)。カッヘルオーフェンかとも思ったのですが、 廊下の壁沿いにいくつか並んでいる点からして、こうした装飾と見てよいでしょうか。 |  |

| 追補: ハマー・フィルムによるフランケンシュタインもの第4作『フランケンシュタイン 死美人の復讐』(1967、監督:テレンス・フィッシャー)では、プロローグに続く実験室の場面でストーヴが出てくるのですが(約8分)、それとは別に、同じ建物の玄関附近に、けっこう大きな五角形をなしているのでしょうか、カッヘルオーフェンと思しき、装飾的なタイル張りの何やらが見られました(約36分など;下左)。また裁判所内の場面では、上掲『吸血鬼ドラキュラの花嫁』や『吸血鬼の接吻』でのそれらと同じものらしき、緑系の地味なカッヘルオーフェンが映ります(約44分;下右)。ついでながら、本作では『吸血ゾンビ』(1966→そっちや、またそっちの2)におけるのと同じであろうセットを用いた坂道や(約39分など)、やはり『吸血鬼ドラキュラの花嫁』(→あっち)を始めとしてハマー・フィルムの作品でしばしば見かける水辺の林=ブラック・パークも出てきました(約53分など)。 | |

|

|

|

ピーター・セラーズ主演版『ゼンダ城の虜』(1979、監督:リチャード・クワイン→こちらも参照:『ゼンダ城の虜』(1937)の頁の Cf.)は『処刑男爵』や『ターヘル・アナトミア - 悪魔の解体新書 -』と同じくクロイツェンシュタイン城でロケされており、やはり「騎士の広間」が幾度か出てきて、そこでのカッヘルオーフェンもきちんと映ります。さらに、中盤の別の舞台での場面で、形状の異なる白いカッヘルオーフェンが登場しました。 |

|

| ゴーゴリの戯曲『検察官』(1836)を原作とする、ダニー・ケイ主演のミュージカル成分入り喜劇『検察官閣下』(1949、監督:ヘンリー・コスター)の舞台は、ナポレオン帝政下の小さな町で、人物の名前はロシア風のような気もしますが、勉強不足のため詳らかにしません。とまれ、主人公が宿泊する部屋にカッヘルオーフェンらしきものがありました(右)。後の場面で(約1時間13分前後)、表面が正方形で分割され、その中に凹凸のある紋様が配されていることがわかります。 |  |

| 冒頭で挙げた『吸血鬼ドラキュラ』や途中で触れた『吸血鬼ドラキュラの花嫁』と同じくジミー・サングスターが脚本を担当した『巨大目玉の怪獣 トロレンバーグの恐怖』(1958、監督:クエンティン・ローレンス →『ダリとカムジャタン』(2021)メモの頁でも触れました)で、カッヘルオーフェンが見られました(右)。左側に立つ二人の人物の間・奥にあります。スイスのホテルのロビーという設定です。 |  |

| 『サスペリア』(1977、監督:ダリオ・アルジェント)の始めの方で、曲線的なカッヘルオーフェンが一つ(下左)、同じ監督による『ダリオ・アルジェントのドラキュラ』(2012)では中盤で一つ見られました(下右)(『サスペリア』には「『Meiga を探せ!』より、他」中の当該作品の頁で→こちらの2、『ダリオ・アルジェントのドラキュラ』には「怪奇城の図書室」の頁の「プロローグ:司書ジョナサン・ハーカー」および「1 図書室夜話」→こちらの3でも触れました)。 | |

|

|

| 『ヴィドック』(2001、監督:ピトフ)で、ヴィドックらの事務所に方形のカッヘルオーフェンがありました(右)。この作品の舞台は1830年、七月革命が今にも起ころうとするパリです。少なくとも本作品に関しては、東方を暗示するとはいえないと見てよいでしょうか。 |  |

| 主人公はゲルハルト・リヒターをモデルにしたとのことですが、虚実はない交ぜになっていると思しき映画が、『ある画家の数奇な運命』(2018、監督:フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク)でした。原題は

Werk ohne Autor (『作者なき作品』)。冒頭では『頽廃芸術展』が再現され、後半にはヨーゼフ・ボイスをもじった人物も登場します。ただ3時間強の上映時間は長すぎる。 ともあれ、始めの方、少年時代の主人公が暮らす家で、ピアノのある居間でしょうか、ピアノの反対、ピアノから見て右の角に、白い直方体を積み重ねたカッヘルオーフェンが配されていました(約12分;右)。 |

|

ちなみに、「怪奇城の肖像(幕間)」の頁で、『軽蔑』(1963、監督:ジャン=リュック・ゴダール)に関連して挙げた(→そちら)、 マイケル・マクダノウ、橋本啓太訳、「マラパルテ邸における自然、シュールレアリスム、民俗的デザイン手法」、『a+u 建築と都市』、no.243、1990.12 中の p.8 右下の書斎の写真で、椅子の奥に映っているのはカッヘルオーフェンではないのでしょうか? また同じ頁で『Mr.バンピラ 眠れる棺の美女』(1974)に関連して触れたように(→そちらの2)、ルーマニアのブラン城 Castelul Bran の日本語版ウィキペディアの該当頁(→そちらの3)の下の方にある「ギャラリー」の内、「内部の調度品」にカッヘルオーフェンが映っていました。 |

|

| 2021/03/10 以後、随時修正・追補 | |

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > カッヘルオーフェン - 怪奇城の調度より |