| [11]<[10]<[9]<[8]<[7]<[6]<[5]<[4]<[3]<[2]<『ギュスターヴ・モロー研究序説』(1985) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

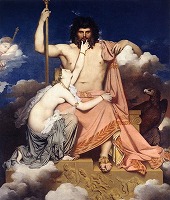

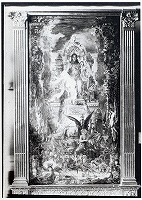

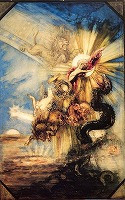

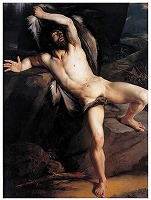

Ⅳ.ユピテルとセメレー、偶像の眼その他 1.ユピテルとセメレー(図268) 「宙空に浮く巨大な建築、底も頂きもなく、うごめき震える植物に覆われているその中央で聖なる植物群が天の曠野、星のきらめく穹窿の暗い青の上に浮かび上がる。 神は幾度も祈願され、未だヴェールをかけた輝きの内に、姿を現わす。 セメレーは神的な放電に貫かれ、再生し、この聖別式に浄化され、雷光に打たれて死ぬ、そして彼女とともに地の愛の精、牡山羊の足の精も。 その時この呪法、この聖なる祓魔式のもと、一切は変容し、浄化され、理想化され、不死が始まり、神性が全ての内に拡がり、未だ形を成さぬあらゆる不定形の存在が、真の光に焦がれる - サテュロスたち、ファウヌスたち、ドリュアデスたち、ハマドリュアデスたち、水と木の主たち、全てが歓び、熱狂、愛に打たれ打ち狂い、その大地の泥から己れを引き出し、彼らは頂きに焦がれて昇る、どこまでも昇る、彼らの内幾らかは既に、高位の精霊、翼を拡げた信篤き精霊の形をとっている。 玉座の両側には二人の青年が翼を拡げ、祭司の姿勢で神を崇めている。 玉座の足もとには死と苦しみが、人間の生の悲劇的な土台を形作っている、そして彼女らから遠からず、ユピテルの鷲の庇護のもと、大いなるパン、大地の象徴が額を悲し気に垂れ、束縛と流謫を悔やんでいる、一方彼の足もとには 沈黙に充ちて宿命的な月、心乱れた目のヘカテー、グリフォンたち、亡霊たち、血の水蛇たち、混成の怪物たち、夜の宿命的な諸神性、淵の底、影の深淵の中でまどろんでいる。 そして二体の大スフィンクスは過去と未来であり、この闇の恐るべき群れと天の孤独の番人であり、微笑み聖像のような不動の内に、互いを見つめ合っている。 死と神化と不死。 それは高き領域への上昇であり、浄化された諸存在の上昇であり、神的なるものへの浄化である - 地上での死と不死における神化。大いなる神秘は成し遂げられた - 全自然は理想的なるもの神的なるものに浸される - 一切が変容する。 これは神性への讃歌である。 キリスト教のかけらの原子がこの構図の内に現われている。この感覚の死、この物質的存在の没落は、不死の生に入るためのものである。存在たちが神的な光の現われに、神的な理想に触れることに歓喜すること、これがキリスト教である。異教はその象徴体系をひっくり返し、ずらすことによって、その本質において萎びてしまうのだ」(442)。 この註釈には1897年8月10日の日付けが記されている。これ以前にモローは、『ユピテルとセメレー』を購入したレオポルド・ゴールドシュミットに請われて、右の文章とは少し異なる解説を書いているが、そこで次のように言っている(443)、 |

図268 《ユピテルとセメレー》 1894-95 PLM.408, MGM.91 442. Kaplan, "Gustave Moreau's Jupiter and Sémélé", Art Quarterly, no. 33, 1970, p.412 註47. 443. Holten, ibid., 1965, p.98 註11. |

|||||||||||||||||||||||||||

|

「ここにあなたが望まれたものがあります、やっと実行しました:これを私によるものとしては、誰にも伝えないで下さい、お願いします。私はこれまで、画家としてはあまりにも文学的であるという、不当で馬鹿気た意見のためにあまりに苦しめられてきました。私の絵について書いたことは全て、あなたのお気にめすようにとのことであって、言葉で説明されることを必要としないものです:この絵の意味は、造形的な創造を少しでも読みとることを知っている者にとっては、至ってはっきりして明晰なのです。ただ愛し、少しばかり夢見なければなりません、そして想像力の作品において、単純、明解、素朴の口実のもとに、単純なバ、ベ、ビ、ボ、ブに満足するようなことがあってはならないのです、それは胸の悪くなるようなものです。この讃嘆すべき芸術、かくも多くのこと、かくも多くの気高く、巧みで、深く、崇高な思考を表わすことができる、その雄弁がかくも力強い芸術が写真的な転写や、俗っぽい事柄の言い換えにまで追い込まれているのを見るのは、痛ましいことでありましょう」。 同じ頃書かれた『チェチーリア』(図214→こちら)の解説の中でも、モローが作品に説明は必要ない、と言っていたのが思い出されよう(→こちら)。そう言いながらモローは、絵画から独立してしまうような、詳細な解説を書いているのである。 『ユピテルとセメレー』は、1895年5月には完成していた、モローの晩年の大作中唯一最後まで仕上げられた作品である。この作品の最も大きな特徴は、仄暗い画面の中で、闇の中でうごめき出し開花するかのような、異様なまでに過剰な細部の集積である。画面最下層のヘカテーとその周囲の光輪をつけた化生たちの群がりから始まって、柱をつたって画面最上部で花開く植物まで、これら細密な細部の集積は、一つにほぼ正面性、左右相称を示す構図の堅固さ、もう一つは仄暗い色調の統一によって支えられ、同時に強調されている。正面性、左右相称による構図の堅固さ、またその平面的な性格があるからこそ、これらの細部は安んじて、画面の表面で開花することができる。またそのため、細部は画面の内に仮定された空間の中に配されるのではなく、画面の奥から表面へと現われ、そこに定着したという方向性を持つことになる。ユピテルやヘカテーの視線は、そうした方向性が最も集約されたものである。一方暗い色調が画面全体を統一することによって、過剰な細部はその内に浸され、全体の統一を破ることにならず、同時に闇の中でうごめいているかのような生動感を与えることになる。この色調の暗さは、光に区切られることによってできた影のように現実的なものではなく、色彩を調整することによってできた、非現実的なものである。それ故それは、それ自身の内に輝きを含んでおり、光は『ヘロデ王の前で踊るサロメ』(図62→こちら)の場合のように、画面のある方向から入ってくるのではなく、画面全体に散らされた色彩の中に含まれ、画面全体が光を含ませたものとして、画面の奥から表面に向かって輝き出すことになる。このような輝きを統一するため、全体の調子は濃く暗いものになり、そのことによって輝きは一層、内にくぐもったような神秘的なものになる。同様に色の強さを抑え、同時に神秘的なものにする役割りを、細かい装飾を区切る線が果たしている。描くべき細部の量的な多さのために、同時に強い色彩を己れの内に封じ込めるために、線は細かく、硬直した強いものになる。硬直したものであることがまた、細部の細かさと過剰なまでの多さを、平面としての絵の表面に定着させることを許すことになる。 このように、この作品において<必要な豊かさ>は、正面性左右相称の構図、色調の統一と一つになってその極まで推し進められ、『ヘロデ王の前で踊るサロメ』のように、単に描かれる舞台に神秘的な雰囲気を与えるに留まらず、また細部に与えられた寓意的な意味が象徴的な意味を伝えるのではなく、細部が過剰なまでに積み重ねられているという造形的な構造自体が、象徴的な内容、即ちこの世ならぬもののこの世への顕現、を表出しているのである。これは19世紀ブルジョワ社会の唯物論的風潮の中で、それに反発しながらも育ったモローが、絵の対象及び絵具の物質性をその極みまで突き進めることによって、非物質的なものを呼び出そうとしたイコンであり、マテューが言うように、「芸術の歴史において稀有な作品であり、また袋小路でもある作品である。… もはや厳密な意味での絵画が問題なのではない。これはこの表現様態の技術的可能性を越える、輝きと豊かさを与えようとする、少し絶望的な探求なのである」(444)。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 通例その方法を単純化し、その様式が絵画的になる老年期において、モローは逆に一層錯綜した画面を作り出したことが指摘されている(445)。『セメレー』の画面は単に線的な様式のみに支配されているのではなく、線的な要素と色彩的な要素が緊張関係にあることによって成立しているものなのだが、画面が錯綜しているというのは、少なくとも完成された大作に関しては、その通りであろう。さらに、様式が絵画的になるということが、完成作と習作の間の距たりが、小さくなるということをも意味するとすれば、モローの場合習作における様式が遥かに自由であるとしても、それは完成作と習作の間の分裂を、一層大きくしているに留まる。ただ、老年様式の本質が、単に方法の単純化、様式の絵画性に留まらず、そこから発する非日常的な、殆んど悲劇的とも言ってよい内面性であることを思うなら、モローの晩年作も、その過剰な装飾にもかかわらず、同じ超自然的な輝きを共有しているのである。そして過剰なまでに細部を描き込むということは、ある意味で、そうした細部を全く廃してしまうことと紙一重なのである。モローの水彩や抽象画は言うに及ばず、晩年のモローがある学生に、「方法の単純化と表現の複雑化」を勧めていることは先に見た通りである(→こちら)。 | 444. Mathieu, ibid., 1976, p.184. 445. Deshaires, ibid., p.14, Kaplan, ibid., 1970, p.393. |

|||||||||||||||||||||||||||

| モローがこの作品につけた文章は、その複雑な細部描写とその象徴性の点で、絵画と一致する。ただしそこに見られる、宇宙的な死と再生、変成と浄化のダイナミックなヴィジョンは、絵画の静的で硬直した構図には見られない。絵画における正面性、左右相称は、そのヴィジョンが画面の奥から、画面と垂直に絵を見る者の方に現われてきているものであることを示している。その意味で、註釈においては一つの空間の中の上と下、そして下から上への運動が問題になっているのに対して、絵の方では、絵の世界と絵を見る者の世界の、二つの空間に分けられ、それらが対峙しているのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||

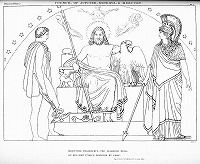

| 2.ユピテル i. 典拠 - アングル他 モローの構図に影響を与えたものとしては、まずアングルの『ユピテルとテティス』(図269)が挙げられている(446)。この点は完成作以上に、油彩習作の一点(図275)にあきらかで、そこでのユピテルはアングルのそれと同じように、顎鬚のある、伝統的なユピテル像に忠実なもので、腕の配置もアングルのそれと同じである。ここでユピテルは既に、左腕を竪琴の上にのせているが、完成作で鬚の無い、より若々しいアポロン的な、即ち詩と芸術の神に変化する点に、重要な意味があることが指摘されている(447)。アングルの作品からは、玉座に坐るユピテルを正面から見た、左右相称の構図、それによって表わされる威厳、力の印象といった基本的な設定以外にも、ユピテルの頭部から発する光などのような細部から、借用されている部分が幾つかあるが、その点については後に述べよう。 アングルとモロー双方の共通の発想源となったものが、さらに二つある。一つは、フェイディアスのゼウス像のローマ時代の模作で、モローはそうしたものの小ブロンズ像を所有していた(448)。もう一つはフラクスマンのホメーロスの挿絵である(図270)(449)。アングルの『テティス』は、『イーリアス』の挿絵中同じ場面を描いたものから想を得ている。そこではユピテルは真横から捉えられているが、ホメーロスの挿絵の中には、玉座に坐るユピテルを正面から見た姿の現われる場面が、幾つかある。その際玉座の上を、半円形の線が取り囲み、星々か星座が描かれているものがある。これがモローの油彩習作の左上にも現われている。習作では背景が青い空で、この帯は何らかの天体を表わしているのだが、完成作では玉座の背から続いているものに変わっている。この点ではやはりアングルの、『テティス』と同じ構図の『玉座のナポレオン』(→こちら)と一致するのだが、これはさらに宗教画の伝統に遡るものである。 キャプランは『セメレー』の構図、内容の出発点として、中世の三位一体像をモローが模写したものを挙げている(図271)(450)。モローが具体的にどの作品を模写したのかは見出されていないが(451)、模写の示すキリストを膝にのせる父なる神はセメレーとユピテルに、神が左手に持つアルファとオメガと大きく書き込まれた本は、ユピテルの竪琴に応じさせられる他、全体の正面性、左右相称の構図、豪華な装飾、絵の持つ宗教的性格などがモローの構図を規定していることが指摘されている。 同様にモローの構図全体の発想源になったものとして、モローが模写しているジョヴァンニ・ベルリーニの『サン・ジオッペ祭壇画』(MGMd.1217)のようなタイプの、聖母子像を考えることができる。こうしたタイプの構図では、地面よりかなり高い玉座に聖母を坐らせ、その膝に幼児キリストを配する。そして玉座より一段低い地面に、聖者たちや天使を並べる。玉座と聖母は正面から見られ、全体の構図は左右相称を基本とする。同様の構図による、ルーヴルにあるプッサンの『ソロモンの裁き』は、ソロモンの誇張された目の表現において、モローのユピテルと比較することができる。またアングルの『テティス』でも、ベルリーニの作品のような聖母子像でも、玉座に浮彫りが施されていることが少なくないが、プッサンのそれにはグリフォンが刻まれており、モローの完成作のそれにも、向きは違うが、やはりグリフォンが刻まれている。もっともこの点は偶然かも知れない。正面から見た左右相称の玉座、というモティーフは、キャプランが指摘するように(452)、モローは既に『ヘロデ王の前で踊るサロメ』(図62→こちら)の中で用いており、その時の習作(図272)をここでも出発点にしたであろう。 これらの他に、モローのユピテルについては、モローが模写した、ナポリのヘレニスム期のフレスコのユピテル像の影響も指摘されている(453)。またモロー自身の、ラ・フォンテーヌの寓話挿絵の『ユピテルと雷』(PLM.216)から、ユピテルとその背後から顔を出す女(シッフによれば、「詩の精の化身」(454))との関係が、ここにも取り入れられているとキャプランは言う(455)。 |

図269 アングル《ユピテルとテティス》 1811 446. Holten, ibid., 1965, p.86. 447. Kaplan, ibid., 1970, p.398. 448. Holten, ibid., p.87.  図270 フラクスマン《『オデュッセイア』挿絵》より 449. John Flaxman, R.A., Royal Academy of Arts, London, 1979, p.159.  図271 《北方ルネサンスの祭壇画の模写》(部分) MGMd.788 450. Kaplan, ibid., 1970, p.398. 451. id., p.410 註17. 452. id., p.395.  図272 《『ヘロデ王の前で踊るサロメ』のための習作》 MGM. 453. id., 1972, p.51, Mathieu, ibid., 1976, pp.76, 178, 263 註302, 271 註 628. これは確かめることができなかった. 454. Schiff, ibid., p.376. 455. Kaplan, ibid., 1970, p.398. |

|||||||||||||||||||||||||||

| ii. 習作類 『ユピテルとセメレー』には、1889年の年記のある油彩習作が残されている(図273)。細部は全く描き込まれていないが、両端の柱とそれらにはさまれた玉座、ユピテルとセメレー、セメレーのそばで落下する地の愛の精(モローの文章では名付けられていないが、キャプランやマテューはバッカス-ディオニュソスとしている(456))、右下の鷲、左下の死など、主要な配置は全て定まっている。大きな違いは、完成作の最下層の、闇の諸存在たちがいる部分が省かれていることである。このため画面の横の比率が大きくなっている。さらに、玉座と両端の柱の間隔も習作の方が大きく、空の見えている部分が広い。習作の構図はよく安定しており、これに対して、完成作から最下層を除いて考えると、中途半端な感が強い。これは柱と玉座の間隔が狭くなっていることのみによるのではない。キャプランは完成作では、玉座の部分が理想的世界、パンや死のいる部分が地上の世界、最下層が地下の、深淵の世界という、階層が設定されていると述べている(457)。このような世界の階層的な構造を、画面に移そうと考えたことが、最下層が加えられた理由だとしても、完成作の構図を最下層を除いて考えた場合、据わりが悪くなる構図上の理由というのは、何よりも鷲の上げた翼の角度が変わったことにある。習作では、鷲の翼の角度はほぼ180度開き、セメレーのからだの傾きと直角に交わってこれを受け止め、さらにその黒いシルエットが、空間を切り裂くような強い効果を生み出している。これに対し完成作では、翼の開く角度がせばまったのみならず、右の翼はセメレーの傾きと平行している。セメレーはほぼ左右相称の構図の中で、最も大きく均衡を破っている存在だが、習作で鷲の翼、さらに死のからだの作る傾斜がこれを支えていたのに、完成作ではそれがなくなるどころか、翼がこれを強化してしまっているので、セメレーと翼の傾きを延長し、一方これと直角に交わる、パンの視線からヘカテーへ、という線を作ってこれとバランスをとらせる、という風にして画面最下層をつけ加えなければならなかったのである。このような事態を招いた鷲の翼の角度の変化が、どのような理由から生じたのかは定かではない。習作の方では、鷲の下にいるべきパンの姿はまだ現われていない。註釈に「鷲の庇護のもと」とあったが、こうしたパンの導入が、鷲の翼の角度の変化を招いたのかも知れない。『レダ』の註釈(→こちら)や『諸天球を瞑視する大いなるパン』(図220→こちら)が示すように、晩年のモローはパンという存在に、特別の関心を抱いていたと思われ、それはこの完成作のパンの、憂愁に耽るような雰囲気にも窺われる。 この作品の色調も、ほぼ完成作と一致しているが、ここでは細部が描き込まれていないため、色彩の力はより強く、特に完成作より広い、星の浮かぶ夜空の青は、ゴッホの『夜のカフェ』や『烏のいる麦畑』を思わせる。この冷たい青に対して、画面の底の赤の塊まりがバランスをとり、両者の間を褐色、緑、黄などが仲介する。またユピテルとセメレーも、暗い玉座の中に明るくざっと描かれ、さらにユピテルは頭部だけ暗く描かれ、それを明るい光が取り囲む。ここでの光輪は、完成作の不調和な赤い光輪より、ずっと輝きを感じさせる。そして暗く小さい顔に、白い目が描き込まれる。この目もまた、完成作の顎の尖った若い顔のそれよりも、遥かに表出力が強い。ここではユピテルはまだ顎鬚がある。完成作の夜空は静かだが、ここでは黒い雲、雷光が走っている。 |

図273 《セメレー》 1889、 MGM.94 456. id., p.394, Mathieu, ibid., 1976, p.181. 457. Kaplan, ibid., 1970, pp.403-404. |

|||||||||||||||||||||||||||

| 1889年と記されたこの習作より、さらに以前のものと思われるのが、先に少し見た『エボーシュ』(図274)である。ここでは人物の姿は全く見えないが、玉座とその台座、両端に二本ずつある柱、青い夜空など89年の習作と一致し、構図の配置は既に定まっている。色彩も89年の習作と一致するが、筆致はさらに粗く、画面全体に色彩がかすれたような表面を示している。そのため荒涼とした空間に、巨大な廃墟か奇巌が聳えているように見える。左右相称、正面性の構図がこうした印象を強調しており、この画面は構図においても内容においても、フリードリッヒの『山中の十字架』と一致している。 『エボーシュ』、89年の油彩、完成作と並べてみると、現実の世界の空間に何か揺らぎが生じ、そこに裂け目が生じ、そこからこの世のものでない、裂け目の向こうの世界のものが現われ出、最後にその全き姿を顕わすに至る過程を辿っているような印象を受ける。これは題材の物語の内容とも合い、おそらくモローの制作の、内面では色彩とマティエールを通して、同じような過程を追っていたと考えてよいだろう。習作においてヴィジョンがより自然で、完成作があのような異様な景観を示すのは、現われるのが別の世界の存在、というより別の世界そのものだからなのだ。それがこの世界と接触し、境界を渡っている時点では、二つの世界の間に動揺があるので、その揺らぎが相手の真の姿をまだヴェールに覆っている。ところがそれが、完全にこの世界の空間の中に位置を占めた時、それが異なる世界のものであるが故に、この世界の通常の存在とは、異なる形を取らざるを得ないのである - 勿論このような物語は、モローにおける色彩の領域で起こったことであり、また制作時に間があいているとしても、この三点が色彩の点で、密接な関係にあることに由来する。この他に素描における構図、細部の探求があり、油彩でも色彩以外の点に重きを置いた習作もあった。 |

図274 《エボーシュ》 MGM.1140 |

|||||||||||||||||||||||||||

| 『エボーシュ』からさらに遡るのが、先に触れた油彩習作であろう(図275)。この習作が、今まで見て来た習作以前のものなのか、それとも主要部分だけを大写しにした習作なのか、完全に決定することはできない。しかしバッカスがここではセメレーとユピテルの間にはさまっていること、鷲を下方に入れていることなどから考えて、89年の習作以前のものと見てよいであろう。画布がかなり大きいこと、筆致はやや粗いにしても、賦彩がかなり丁寧であることは、モローがこの構図で、完成作を仕上げようと考えていたのではないか、と推察させる。人物が大きく画面を占め、右側に寄せられており、また視点もやや右から見られている。ユピテルの視線も、絵を見る者を真っ直見つめているのではなく、右の方へ寄っている。これは完成作にも受け継がれ、そこでもユピテルの視線はやや右にずれている。竪琴や、サロメと同じく手に持つ蓮の花は既に現われている。背景がすぐ夜空で、左上の帯がおそらく天界を表わしていることは、既に述べた。鷲とバッカスは、完成作では消える光輪をつけている。セメレーの打たれた勢いは、完成作よりずっと激しい。習作ということもあるが、ユピテルの方はやや丁寧に仕上げられているので、セメレー、特に肩より上の筆致の激しさは、ある程度意図的なものだろう。腰のくびれもきつく、両脚は上半身から真っ直に伸ばされている。それにしても、完成作のセメレーの蝋人形のような生気の無さは異様で、シッフはこれを意図的なものと考えているが(458)、むしろ宝石のような鉱物的なものに支配された画面の中で、人間の裸体の表現もそれに引きずられてしまったもの、と考えた方が良いだろう。ユピテルや竪琴には、まだ完成作におけるような、装飾は与えられていない。ユピテルの見開かれた目は、完成作と同じである。 この構図には、油彩と殆んど同じ配置を示す水彩がある(MGM.inv.13980)。色がどんなものかわからないが、筆致は遥かに自由で、線も勢いがある。ユピテルは顔が細くなり、目の持つ力が強調されている。鷲の右側の翼が、大きくはね上げられている。 |

図275 《セメレー》 MGM.73 458. Schiff, ibid., p.383. |

|||||||||||||||||||||||||||

| セメレーの物語は、ペルッツィやティントレット、アントワーヌ・カロンの作例を見出すことはできたのだが、絵画の歴史の中で、あまり重要な所産を残していないようだ(補註458)。むしろオウィディウスの『転身物語』に付された挿絵か、神話の図像集のようなものの方が、絵に表わしたものとしては、モローに近しかったと思われる。そうしたものの多くは、ロンドンのナショナル・ギャラリーにあるティントレットの油彩のように、寝室に横たわるセメレーのもとに、雲に乗ったユピテルが、光を発しながらやって来るところを描いたものであろう。こうしたものからモローは、破壊的な光とともに現われるユピテルの姿を学ぶことができたかも知れないが、それが物語の与える印象を補強する以上の役割りを果たしたかどうか、決め難い。いずれにせよモローは、そのような図像以上に物語そのものから、地上の世界に天上の存在が現われるという核、そしてその破壊的な結果、さらにはそこからのディオニュソスの誕生、といった主題から多分に抽象的、秘教的と言ってもよい観念を抽き出したのだと思われる。セメレーの死とディオニュソスの誕生の物語が、古代のオルフェウス教と密接な関係にあることも、彼の関心をひいたのかも知れない。この物語を絵画にするにあたって、彼は最初からユピテルを、玉座に坐る者として、セメレーより巨大に構想した。その際アングルの『テティス』における、ユピテルの威厳の表現、そのための正面性、左右相称の構図が決定的な影響を及ぼした。ただユピテルはモローにとっての神、即ち芸術家の神として、竪琴を与えられた。構想が進むに従って、いつもの<必要な豊かさ>の原理が介入してくるが、ここで< |

補註458 他に、ルーベンスの作例がありました。油彩・板、27x39.4/5cm、ブリュッセル王立美術館蔵、Inv. 4125 (→こちらを参照 [ < Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ])。 |

|||||||||||||||||||||||||||

| 図276 では構図、人物の配置は完成作とほぼ同じで、玉座の下の人物たちははっきり描かれていないが、鷲の翼の開き方は完成作に近く、89年の油彩より後のものと思われる。鷲の翼の角度の変化に応じたかのように、鷲や死のいる部分の下に、さらに下に続く柱がつけられている。この点に留まらず、玉座やその台座も幅が狭くなり、装飾が全く施されていないので、柱の直線が強く、縦長の印象を強調する。実際この習作は、完成作から装飾を取り去って、構図の骨格だけで作られているように見え、人物より柱や玉座の直線が太く強調されている。セメレーも完成作以上に、ユピテルより尺度が小さい。色彩はキャプランによれば、「緑とピンクの明るく、新鮮な調子の自由な、絵画的な油彩習作」で、完成作とは全く異なるという(459)。この習作に現われて完成作では省かれたモティーフに、玉座を支える両端の柱の上に坐っている、二人の人物がある。この二人はあきらかにミケランジェロのメディチ家礼拝堂の、ジュリアーノ・デ・メディチ墓碑の『昼』と『夜』、及びその配置から借りられたものであろう。人物の上半身は、『昼』や『夜』より起きあがっており、この点ではシスティナ天井画の男子裸像の思い出が混じっていると思われる。この二人は、『ノアの泥酔』の左側の二人の男子像の位置を、交換したらこうなるかといったポーズである(459b)。ミケランジェロからは他にも、死の姿が、やはりシスティナ天井画のペルシアの巫女に由来することが指摘されている(460)。パンの姿も、メディチ家礼拝堂の四体の擬人像のポーズと、システィナ天井画の男子裸像のそれとが、混ざって作られたものであろう。メディチ家礼拝堂の擬人像が示す、メランコリーの表情もここに移されている。一方完成作で、鷲の右にいる茨の冠をつけた<苦しみ>については、ラファエロ前派の女性像との類似が指摘されている(461)。 図276 には細部の装飾が全く施されていなかったが、モローは一方で、そのための素描の習作を制作している。図277 はそうしたものの一つで、ユピテルの胸から上と、その周囲の玉座や柱を描いている。ユピテルにはまだ顎鬚があるが、目は既に巴旦杏形になっている。『アレクサンドロス』の細部素描(図97→こちら)に見たものに近いペン素描の様式で、建築物の細部装飾のアラベスクが探求されている。ユピテルの頭部は単純化された形態で、背後の建築装飾と一つにまとまっている。細かく描き込まれた部分と、白く残された部分がうまくバランスをとられている。 このようにして細部が決まると、これと構図の骨格、色彩を重ね合わせて、最終画面にとりかかる。最終画面の進行状況を示す二枚の写真が残されており、その過程を辿ることができる。モローは既に1856年、『若者と死』(PLM.67)の制作に際して、写真を人体の研究のために用いたことをフロマンタンに伝えているが(462)、晩年自宅内に暗室を作り、自作の部分を写真に撮って利用したりしている(463)。 |

図276 《セメレー》 MGM.808 459. Kaplan, ibid., 1982, p.79. 459b. アングルの『ホメーロス礼賛』のイーリアスとオデュッセイアの姿がより近い。全体の構図も影響されているかも知れない。 460. Holten, ibid., 1965, p.86. 461. Schiff, ibid., p.383, Kaplan, ibid., 1970, p.397.  図277 《『セメレー』のための習作》 MGMd.3375 462. Wright, Moisy, ibid., p.87. 463. Holten, ibid., 1965, pp.87-88, 98 註15, pp.131, 136 註20. |

|||||||||||||||||||||||||||

| 図278 はその最初のもので、既にかなり細部まで制作が進んでいる。玉座の下の三人の人物も姿を現わした。画面最下層は、最終段階に入ってもまだ加えられていない。左端の有翼像は現われておらず、画面下部だけでなく、左右の幅も完成作より狭いことがわかる。この他に大きな違いとしては、柱などの建築物は、装飾が豊かに施されているものの、建築としての表面は描かれており、完成作のような植物や小さな生きものに覆われていない。画面もかなり明るいようだ。空は嵐のようなさまで、完成作のエッシャー風の天体だかセラピムだかも、まだ浮いていない。画面上部も完成作に比べて少し狭い。 第二の写真(図279)でも、制作はそれほど進行しているわけではない。画面はまだ拡張されておらず、左端の有翼の人物も粗描きの状態のままである。最も大きな違いは、柱が植物に覆われ始めたことである。モローは一旦柱を丁寧に仕上げてから、その上に植物を足したことになり、予定の変更と考えてよい。これは単なる空間恐怖的な装飾好みという以上に、自然のヴィジョンの活性化と見なすべきだろう。同様に、第一の写真では写真が明るくてはっきりしていなかったが、玉座の両側から下方に発する光の束が、はっきり現われている。これは完成作では消えているが、89年の油彩では少し見えていたものである。この写真では、ユピテルの眼は上目になっており、目の幅も完成作ほど広くなっていない。頭部から発する光も、完成作ほど多くない。第一の写真でもここでも、ユピテルの後ろから首を出す詩の精は、完成作と首の向きが違っている。 このようにして制作がかなり進んでから、画面の四方、特に下部を拡張する。こうした拡張はモローにあっては、珍しいものではない(464)。図280 は拡張された全図の素描で、構図の堅固さ、ユピテルを縦に引き延ばしている点など、 図276 を思い起こさせる。最下層の詳細はまだ決まっておらず、多くの頭部をざっと積み重ねているだけで、ヘカテーも現われていない。パンの姿が大きく扱われ、全身描かれている。完成作ではまた隠されてしまうのだが、ここでの姿はミケランジェロとの類似を思い出させるとともに、同じポーズが後に、『諸天球を瞑視する大いなるパン』(図220→こちら)に繰り返されること、以前には『レダ』(図183→こちら)のために用いられていたことを気付かせる。この素描は完成作の構図に近い構図を示しているが、縦長の画面で全く異なる構想の素描もある(465)。そこではユピテルたちのすぐ下に、多くの人物を集めて台座にしており、その下の層も、より暗いが、やはり人物の集まりの塊まりになっている。後に触れる『アスモデウス』(図340→こちら)や『セイレーンたち』の素描(MGMd.86)に近い。筆致は粗描き的なもので、玉座の下の構成が決まる以前のものかも知れない。 |

図278 『セメレー』の制作の進行を撮した写真 MGM.  図279 『セメレー』の制作の進行を撮した写真 MGM. 464. Kaplan, ibid., 1982, p.82.  図280 《セメレー》 MGMd.2680 465. MGMd.104. |

|||||||||||||||||||||||||||

| 3.セメレー、撃たれし者 『庭園のサロメ』(図119→こちら)の画面左奥に、己れの罪にか、それともサロメの様子にか、恐れをなして逃げ出す首切り役人の姿が描かれている(補図119)。彼はこちら側に背中を見せており、左足を地面に下ろし、右脚はまだ地につかず、後方に上がっている。右手に剣を持っているらしく、左腕は怖れの大きさを表わすかのように、高く上げられている。 この逃げ出す男のモティーフ、その画面内の位置に関して、思い出されるのは、アングルの『オイディプスとスフィンクス』(図2→こちら)の中のやはり逃げ出す男である(補図2)。彼もやはり、画面の中央で起こっているできごとに驚きおびえて、両腕を挙げて遠くに見える町の方へ逃げようとしている。その勢いを表わすべく、からだは斜めになり、首はこちらに向けているが、胸はなかば方向を変え、マントが宙に翻っている。彼の位置も『庭園のサロメ』の刑吏同様、主要画面の起こっている位置から、画面の奥方向に距離があり、画面の片隅に小さく描かれている。 モローの『オイディプスとスフィンクス』(図1→こちら)の構想に対する、アングルの作品の決定的な影響については、既に述べた通りである。そうした影響が『オイディプスとスフィンクス』一作に限らず、他の作品に現われても不思議ではない。事実シャセリオーの作品がそのような影響を及ぼす例が幾つかあったし、またモローは、スフィンクスの主題を連作として、繰り返し取り上げることになった。さて『庭園のサロメ』は、逃げる男の画面内の位置が、アングルの作品におけるそれとほぼ同じであるのみならず、主要場面は対峙する目の構図のヴァリエーションであり、地面に屍があるという点でも一致する。勿論こうした構図はこの作品だけのものではないが、そうした構図を作るようになる出発点に、対峙する目に関するシャセリオーの『アポロンとダフネ』(図12→こちら)や、屍のモティーフに関するロマン主義の一連の作品とともに、アングルのこの作品があるのならば、その作品の中の脇役ではあるが、重要でなくはないモティーフが、同じような状況を描くモローの作品の中に、再び現われることがあっても不思議ではないだろう。 |

補図119 図119の部分  補図2 図2の部分 |

|||||||||||||||||||||||||||

| この両者の画面内の位置は全く同じだが(ただしアングルの場合の方が、より構図の骨格の中に組み込まれている)、アングルの場合はまだ首をこちらに向けているのに対し、モローの場合は完全に背を向けている、という違いがある。この点を補うかのように、モローのある素描の中に(図281)、からだの前面を画面の方に向けた、おびえて逃げる男のモティーフが現われる。よく練られた構図を示すこの素描では、逃げんとする男は画面の隅ではなく、中央にいる。彼の足もとには小さなドラゴンがいて、はっきり描かれていないが、前足を上げているのだろう、彼に吠え付いている。男は両腕を高く上げ、からだを左側に倒し、叫ぶように口を開けている。マントは宙に翻っている。逃げるというよりは、身をかわそうとしているのだろう。手前には金を詰めた袋が落ちている。画面の右側には何か建築物があり、壁龕の中に台座があり、彫像の脚まで描かれているが、高さが足りなくなったせいか、途中で止めている。左側は屋外である。ドラゴンの手前の地面は暗くされているが、何を表わしているものか、よくわからない。男とドラゴンは、鉛筆で一旦描いた上にペンで輪郭を入れている。構図はまとまりを見せているが、ペンの運びには速度があり、脚までの彫像が示すように、必ずしも全て細部まで練られていたわけではない。 |  図281 《恐怖》 MGMd.3792 |

|||||||||||||||||||||||||||

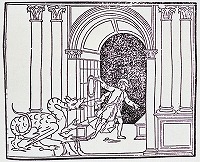

| この逃げる男は、からだの前面を完全にこちらに向けている。それ故この男から、アングルの逃げる男、『庭園のサロメ』の刑吏、と並べると、からだの向きが変わっていく過程を一々辿ることができることになる。この素描がいつ制作されたのかはわからないが、これがアングルのモティーフから影響されたものかどうかというと、両者の持つ内容は同一なのだが、少なくとも直接には、アングルの逃げる男によるものではなく、『ポリュフィルス狂恋夢』のための挿絵の一点(図282)をその源泉にしているのであると思われる。そこでも背の低いドラゴンに脅かされて、ポリュフィルスが逃げ出す場面(466)が描かれているのである。

図282 は、1499年ヴェネツィアで出版されたこの本に寄せられた挿絵で(467)、この書物は1546年フランス語に訳されて大きな影響を与え、19世紀にもネルヴァル等の霊感源となったものだが、仏語訳にも同じ挿絵が付せられていたのか確かめていないのだが、図柄の一致からして、モローがこの挿絵またはそれに類するものを知っていたと考えてよいだろう。また、モローの素描は『恐怖』と題されており、寓意画として構想されている。そうした寓意の図像の伝統が存在したことは、ライモンディの『ラファエロの夢』によるであろう、怪物と逃げ出す農夫を描いた、グエルチーノの素描が示している(図283)。 『ポリュフィルス狂恋夢』の挿絵の逃げるポリュフィルスのポーズは、マドリン・カーによれば、ローマの石棺浮彫りのアキレウスに由来している(468)。ドラゴンの方も、ローマの石棺の浮彫りのヨナの物語を扱ったものに、姿勢を低くし長い首をくねらせた怪物の姿を見出すことができる。ではアングルが逃げる男のモティーフをどこから得たのかというと、アングル自身が「プッサン風」と語ったということである(469)。アングルの研究家がどのような調査をしたのか見ていないのだが、おそらく『サビニの掠奪』のような作品のことが考えられているのだろう。この人物は1827年のサロンに、『オイディプスとスフィンクス』を送る時、手直しした際描き加えられたもので(470)。後にアングルはこの構図でレプリカを二点制作しているが、そこにはこのモティーフは現われていない。 ところで実は、驚き怖れて逃げ去る人のモティーフというものは、これまで見た例に留まらず、1867年に焼失してしまった、ティツィアーノの『殉教者ペテロの殺害』(図284)をはじめ、西洋絵画の中に繰り返し現われる、形式上の語彙の一つともいうべきモティーフなのである。その起源は古代にまで遡ることができるのであろう。ポンペイの秘儀の館の壁画にも、同様のモティーフを見出すことができる。 それ故、モローの『庭園のサロメ』の同じモティーフも、必ずしもアングルから得られたとはいえなくなる(しかし、画面内における位置の類似の点で、最初の発想源がアングルの作品である、という可能性を捨てることはできない)。事実、アングルの人物のポーズよりも、モローのそれに近い前例を幾つか見出すことができる。その一つはマルカントニオ・ライモンディの『聖ゲオルギウス』(図120→こちら)を描いた版画で、画面右端に、ゲオルギウスと龍の戦いの現場から、逃れようとしている王女らしき人物がおり、彼女は画面に背中を向け、右腕を高く上げ、左脚はまだ地についていない(補図120)。モローの刑吏と異なる点は、首は中央の場面に向けられていること、衣服を着けていることだが、この点でモローの刑吏に近いものが、これは驚怖して逃げる人物ではないが、ダヴィッドの『レオニダス』(図121→こちら)の中の、右から二番目の裸体の兵士である(補図121)。他にフラクスマンの素描で、『ストーンヘンジでのブリトン人たちの虐殺』(図122→こちら)の中にも、相似たモティーフが見出されるが(補図122)、ずっとイギリスにあったこの素描を(471)、見る機会がモローにあったかどうかは不明である。いずれにせよ、このようなモティーフの例は西洋の絵画の中に豊富に見出され(西洋以外でどうなのかは、調べていない)、モローもそれを自分の画面に導き入れたということが確かめられれば充分である。 |

図282 《『ポリュフィルス狂恋夢』への挿絵》 1499 (左右逆、註467 を見よ) 466. 澁澤龍彦「ポリュフィルス狂恋夢」、『胡桃の中の世界』青土社、1974、 pp.81-82. 467. この図版は、M.Kahr, "Titian, the 'Hypnerotomachia Poliphili' woodcuts and Antiquity", Gazette des Beaux-Arts, 1966.2, p.124 図8 から取ったものだが、そこには(reproduced reversed)と記されており、ティツィアーノとの関係を明瞭にするために絵を左右逆にしてあるらしい。そ れ故、元の図柄は、モローの素描と向きも同じである。 468. Kahr, ibid., p.125.  図283 グエルチーノ《怪物と農夫》 469. E.Camesasca, ibid., p.91. 470. id.  図284 ティツィアーノ《殉教者ペテロの殺害》(焼失)を写した版画  補図120 図120の部分  補図121 図121の部分  補図122 図122の部分 471. John Flaxman, R.A., ibid., p.42. |

|||||||||||||||||||||||||||

| 『庭園のサロメ』では画面の隅にいたこのモティーフが、『恐怖』では場面の主人公をつとめていた。これをさらに推し進めると、1866年のサロンに出品された、『馬に喰われるディオメデス』(図285)の主人公になる。ここではディオメデスが、自分が人間を与えて養っていた馬たちに襲われて、身をのけぞらせている。ディオメデスの状況が、驚怖して逃げようとする人物のモティーフを発展させて得られたものであることは、そのポーズからもわかり、『恐怖』で逃げようとした男が、逃げ損なったものとでも考えることができる。彼を脅かした対象は既に彼を捕え、彼はその力に引きずりまわされる。 この『ディオメデス』は、地面に屍をばらまいた、画面下半で激しい場面を繰り拡げながら、画面上半分を全て建築が占めてその激しさを冷却してしまい、離れた場所で一人ヘラクレスが、静かに下の恐ろしい場面を眺めている、という一種奇妙な感じのするものである。この作品は中期の作品の中では、ロマン派的な初期の傾向に戻ったものとされ、ドラクロワの『馬小屋で争うアラブ馬』との関係が指摘されている(472)。またサロン発表当時ゴーティエは、インク素描、淡彩、油彩、ナイフで削った跡などを画面の上に認めている(473)。実際右上の建築は、油彩で着色した上から、線で輪郭を入れられており、<入墨>の早い時期の例である(補図285)。またこの作品は、中期の作品の内では人物の占める面積が小さく(474)、初期への逆行という以上に、後期の作品、特に『ヒュドラ』(図6→こちら)などに結びついている。 |

図285 《馬に喰われるディオメデス》 1865、PLM.78 472. Mathieu, ibid., 1976, p.98. 473. Holten, ibid., 1965, p.36.  補図285 図285の部分 474. Mathieu, ibid., 1976, p.110. |

|||||||||||||||||||||||||||

| しかしこの作品における激しい争いの場面は、画面上半を大きく、殆んど石の壁しか見せていない建築物が占めているため、野外の風景が描かれている場合以上に、その力を削がれている。これに対してこの作品のための素描の一つでは(図286)、画面一杯馬たちが占め、馬たちは完成作以上に荒れ狂い、ディオメデスは文字通り引き裂かれんばかりである。ただここでも、ヘラクレスは壁の上で、場面を静かに眺めている。彼のポーズは、ドカズヴィルの連作の第十一の留(図157→こちら)にも現われていたものである。 この素描にみられる激しい、怪物に襲われる人間のモティーフは、1855年の万国博覧会に出品された初期の作品、『クレタ島の迷宮にいるミノタウロスに委ねられたアテナイ人たち』のための素描(図287)に既に現われている。ここでは立ち並ぶ柱の堅固な背景の前で、激しい線と線影で、ミノタウロスに襲われた若者、地面に重なる死体、他のアテナイの娘たちが描かれている。ここでミノタウロスに抱き竦められた青年のポーズは、『ディオメデス』の完成作でもそのまま用いられている。しかし『迷宮のアテナイ人たち』の完成作(PLM.29)は、初期の新古典主義的傾向の強くなった時期のモローの作品の典型で、色彩は暖かい調子のものではあるが、人物のポーズをプッサンやダヴィッドから借りて(475)、フリーズ状の構図を示す、激しい動きのない作品になっている。 |

図286 《ディオメデス》 MGMd.57  図287 《ミノタウロス》 MGMd.633 475. Kaplan, ibid., 1972, p.12. |

|||||||||||||||||||||||||||

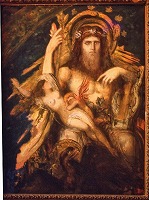

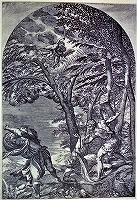

| 初期の『迷宮のアテナイ人たち』の素描から中期の『ディオメデス』に受け継がれた、恐ろしいものに襲われた人物という主題は、1878年の万国博覧会に出品された水彩画、『パエトーン』(図288)でさらにスケールの大きい設定の内に移される。太陽神の馬車を統御し損ねて、宇宙全体を燃やし尽くしかねない事態をひき起こしたパエトーンは、ユピテルの放った雷光に打たれ、『ディオメデス』同様からだを斜めに反らし、『恐怖』(図281)やティツィアーノの『殉教者ペテロの殺害』(図284)の人物のように、両腕を上に上げている。彼はここでからだ前面全て画面にさらしているため、そして画面に対する小ささと相まって、神的な力に打たれた弱い人間の姿を表わしている。 この画面ではパエトーンの小ささと、光や星、黄道十二宮の帯の、平面的で図式的な描き方がよく合致している。こうした天体の図式的な描き方をモローがよく用いることは既に見た(→こちら)。こうした描き方によって、これらの天体の超地上的な性格が伝えられる。画面左下には、太陽と月であろう、大きな円なす天体を一つの画面に並べるという、黙示録的な状況を表わす、晩年好まれたモティーフがはじめて現われている。ロバータ・オルソンは、ここに現われる獅子や蛇のような星座を表わす動物のモティーフを、天文学的な星図、特に彗星を描き入れたものから得られたものと考え、モローの科学書への関心を指摘している(476)。ヴァティカンには、パエトーンを描き込んだ、星座図の天井画があり(477)、モローはそうしたものを知っていたのであろう。 |

図288 《パエトーン》 1878、 PLM.175 476. R.J.M.Olson, "The comet in Moreau's 'Phaeton': An emblem of cosmic destruction and a clue to the painting's astronomical meaning", Gazette des Beaux-Arts, 1983.1. 477. J.Hess, "On some celestial maps and globes of the sixteenth century", Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol.30, 1967. |

|||||||||||||||||||||||||||

| モローの作品とドラクロワの、ルーヴルのギャルリー・ダポロンの天井画の『ピュトーンを打ち殺すアポロン』との関係、それに対抗する心づもりがあったであろうことは、ルドンの比較以来認められている(478)。ここでのパエトーンのポーズは、これまで見てきた作品から発展してきたものだが、この時点で、フラクスマンのオレステースを追うエリニュエスたちを描いた場面の(図289)、オレステースのポーズが参照されたかも知れない。同様のポーズは、ローマにあるヴィクトール・シュネツの『カイン』(図290)にも見られる。ジェリコに影響を与えたであろう、とヒュー・オーナーが言う(479)この作品は、やはり神に罰せられる人間の姿を描いている。シュネツの絵のカインのポーズ自体は、フィレンツェにあるポントルモの『ポモナとウェルトゥルム』を描いたフレスコの、ウェルトゥルムのそれとよく似ている。他方ウィンザーにあるミケランジェロの『復活のキリスト』を描いた素描、またティツィアーノの『エウロペ』とも類似する。モロー自身もこうした作品の図柄を知っていてもおかしくはない。またミケランジェロの『パエトーン』を描いた三点の素描についても、その図柄を知っていたかも知れない。他に、パリのブルボン宮図書館のための、ドラクロワの『アッティラ』の中にも、同じようにアッティラの侵攻に倒れ逃げるムーサたちの姿が見える。同じ場所にある他のドラクロワの画面、『ヘシオドス』(図143→こちら)、『ヨハネの斬首』(図113→こちら)、それに『オルフェウス』などから、モローは学ぶところが多かった。 関連の深い、驚怖して逃れんとする人物のモティーフ同様、大きな力に打たれて倒れんとする人物のモティーフも、類似は少なくないのであろう。モローの『パエトーン』では、『迷宮のアテナイ人たち』の素描や『ディオメデス』においては、既に人間でないものではあったにしても、人間を打ちつける力の主は、怪物や怪物化した馬であったものが、はっきり神的なものとなり、その主題は、己れの領分を越えて神々の領域まで昇ろうとして、その力に打ち倒される人間となる。これに近い主題、構図は、晩年の作であろう、未完の『雷に撃たれるプロメテウス』(MGM.35)でも取り上げられることになるが、既に以前、1876年の『出現』(図101→こちら)にも現われていた。『出現』のサロメは、ヨハネの首に対して、いかなるニュアンスがあるにせよ、腕を伸ばすことができたが、パエトーンは全く抵抗することもできなくなっている。人間を打ち倒す神的な力が、一層強くなっているのである。また、このモティーフが、逃げんとする人物のモティーフも同じだが、対峙する眼の構図のヴァリエーションであることもわかる。ただ対峙する両者の内一方の力が圧倒的に強くなるのであって、こうした例は先に見た。そして『パエトーン』や『撃たれるプロメテウス』においてはその姿が見えず、『出現』や『旅人オイディプス』(図48→こちら)、『詩人とセイレーン』(図22→こちら)ではプロフィールで捉えられていた神が、その全き輝きとともに出現するのが、『ユピテルとセメレー』である。ここで神の力に打たれるセメレーのポーズが、パエトーンのそれを繰り返したものであることは、既に指摘されている(480)。 |

478. O.Redon, À soi-même, Paris, 1922, pp.62-64. 他に Laran, Deshaires, ibid., p.86. 図289 フラクスマン《オレステースを追う復讐の女神たち》  図290 ヴィクトール・シュネツ《カイン》 1817 479. Honour, ibid., p.375. 480. Schiff, ibid., p.376. |

|||||||||||||||||||||||||||

| →[12]へ続く | ||||||||||||||||||||||||||||

| HOME>美術の話>ギュスターヴ・モロー研究序説 [11] |