| [9]<[8]<[7]<[6]<[5]<[4]<[3]<[2]<『ギュスターヴ・モロー研究序説』(1985) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4.自然 i.イタリアでの風景画 <証人>たちの存在の基盤になっているモローの自然像について簡単にまとめる前に、彼の<風景画>を手短かに見ておこう。 モローは画家としては歴史画の伝統に属する者であって、扱われる主題の思想に重要性を置き、風俗画や風景画、肖像画などはあまり残していない。しかし皆無というわけではなく、大画面に仕上げられることはないとしても、例えば風俗画なら先に見た女性騎馬像や、スケッチ風のデッサンなどがあり、肖像画では特に初期の、シャセリオーのスタイルを模した鉛筆肖像画などが残されている。風景画では、イタリアに滞在する画家あるいは画学生の伝統のようなものであったらしいが、モローもイタリア旅行時に描いた、淡彩画や水彩によるものが、その主要なものである。 ローマで特に多くの素描、淡彩、水彩などによる風景画の小品が制作されているが、セピアによる淡彩の作品についてマテューは、「ペンで粗描きしたマッスの力強い構築をセピアが支えている。プッサンの様式で描かれた淡彩」と述べている(357)。図222 の四点は全て横長だが、モローのイタリア風景は殆んどが横長である。以後のモローの画面が、大作においては殆んど縦長であることは先に触れた。横長の方が人間の視覚にとってはより自然なものだが、ここでもその性質を活かして風景の拡がりを表わしている。いずれも前景が省かれていること、画面が細部を描き込まない平坦な面から形作られていること、そして淡彩特有の淡さなどがこれを助けるとともに、画面そのものに淡さ、遠さの印象を与えている。これを今度は、ペンの線が支える。地の白とセピアの濃淡が柔らかい光の感覚を伝える。図223 はペンによるものだが、ここでは建築物を対象にしているせいか、線も陰影も鋭角的で、光と影の対比も強く、画面を明るい面、暗い面で構成している。しかしこうした点も、川を隔てて見ているため、前景が省かれることによって和らげられている。 |

357. Mathieu, ibid., 1976, p.61.  図222 《イタリアの風景》 MGM.314, 295  図223 《イタリアの風景》 MGM.297 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| マテューが非常にアングル的だと言う(358) 図224 も、建築物を主な対象としたフィレンツェの眺めだが、前景は省かれ、画面の下三分の一を何も描かれていない草原が占め、その上を水平に真っ直走る道が画面を端から端まで区切っている。建築は鉛筆で輪郭をとってあるが、道を歩いている人物は縦長の色の斑点で描かれている。色彩は殆んどモノトーンに近づく、淡い黄緑、褐色などの微妙な変化によって統一されている。絵具の塗りも薄げな感じで、動きを感じさせない。 図225 はコロッセウムを奥に望む風景で、構図は図224 より自然なものになっている。しかしここでも画面の下から延びる道は、上方少し離れた所から見られている。色彩も濃い緑が用いられている。線によって構成を定めた後、その中に配される色彩はかなり幅広く塗られている。 図226 は緑、黄緑のトーンの微妙な変化だけで描かれている。画面最下部は影として描かれているが、画面端から端まで横切っていることが、上部との繋がりを悪くしている感がある。右側の奥は色が特に淡く、中景の黄と遠景の眺めが透け合っているように見える。 図227 はやはり緑の変化で構成されているが、全体に色が濃く、日のかげった、あるいは早朝か夕刻の印象を与える。画面下を斜線で区切り、奥行きの感覚もより深い。 これらの水彩について、マテューはモローに、コローに近い風景画家としての真の天分を見ている(359)。一般的な特徴としては、時にモノクロームに近づくような微妙な調子の変化によって大気と光の感覚を描き出すこと、水彩の特質は活かされているが、強い対比や運動感などは表わされず、動きのない眺めであること、多く横長の画面で拡がりの感覚、それに奥行きの感覚も堅持され、前景が省かれていることなどがある。こうした特徴から、静かで、淡く、柔らかい、遠い風景の印象が生まれる。南方的な強い陽光は殆んど感じられない。拡がりや奥行きは穏当なもので、壮大さはないが、ヴァランシエンヌの風景習作の伝統を継ぐものと言えるだろう。素描や淡彩には色彩の指示が書き込まれたものがあり、マテューはそこに黄昏時を好む傾向を認めている(360)。 |

358. id., p.72. 図224 《フィレンツェの眺め》 1858、MGM.391  図225 《イタリアの風景》 1858、MGM.hors cat.  図226 《ヴィラ・ボルゲーゼ》 1858、MGM.322  図227 《ヴィラ・パンフィーリ》 1858、MGM.hors cat. 359. id., p.62. 360. id., 1984, p.44. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| モローは水彩以外にも数点のパステルによる風景も残している。図227b はそうしたものの一つで、同様の特徴が認められる。図227 と同じく、線は殆んど用いられておらず、パステルのマティエールが活かされている。この点は線を抑えた、時に点描で描かれた鉛筆素描に通じている。 図228 は水彩だが、やはり線を用いていない。ただしパステルの点描的なマティエールとは異なり、水彩による面的な処理になっている。非常に淡く、細部の全くない、と言う以上に水彩の水平の帯に多少の木や建築のシルエットを暗示しただけのもので、何かの絵の遠景だけを独立した画面にしたような趣きがある。先に見たセピアの淡彩から線を取ったらこうもなるか、と思わせるが、遠さの感覚が遥かに強い。 図229 は木炭で粗く建物と樹木のシルエットを捉えた上に、赤みがかった褐色とオレンジ色の水彩でざっと掃いただけだが、それだけで秋の雰囲気をよく捉えている。木炭の素早い、かすれた筆致と透明な水彩が合致して一つの効果を生み出しており、ちょうど『一角獣たち』の<入墨>について見たことと、反対のことが起こっている。構図は図223 に近いが、これまで見てきた作例の中で、最も平面的になっている。 |

図227b 《  図228 《イタリアの風景》 MGM.  図229 《風景》 MGM.328. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ii. フランスでの風景画 モローはイタリア旅行の時だけで風景画の制作を止めてしまったわけではなく、フランスに帰ってからも、オンフルールやエタンプなど田舎へ赴いた時に風景を描いたものを残している。 図230 は1864年頃の制作とされ、オンフルールの叔父の地所から隣のオーピック夫人、即ちボードレールの母の家の庭を描いたものである(361)。イタリアでの風景画も、あまり強い日射しを示していなかったが、空はおおむね晴れていたのに、ここでははっきり曇り空になっている。色調もやや暗く、濃くなっている。庭を区切る塀の藤色が印象的で、この壁に沿って、左端の家の窓から洩れる黄、中央右寄り、塀が段になる部分の上の木の緑の間から透かして見える海の灰色、同じく右側の白がアクセントになっている。 図231 もオンフルールで描かれたもので、これまで見てきたものの中では、始めて縦長の画面である。崖が大きく画面をふさいでいる。色彩は緑のトーンの変化によるものに戻っている。 |

図230 《風景(オンフルール)》 MGM.336 361. id., p.20 図7 の解説.  図231 《風景(オンフルール)》 MGM.342 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| エタンプでの風景を描いた素描の内に、1885年の日付けを持つものがあり、これらの風景は皆80年代のものとされている(362)。ここで描かれたものには水彩は少なく、鉛筆で描かれたものが多い。イタリアでの風景に比して縦長の画面が多くなり、人家を大きく取り込んだものも少なくない。図232

もその一例で、色がどのようなものかわからないが、水彩も施されている。しかし木炭の技法が画面の性格を決定していると考えてよいだろう。図229 でも水彩の下に木炭の層があったが、あれよりは丁寧に描いてあり、むしろパステルの技法による図227b

を思い出させる。線を抑制した擦筆のマティエールを活かしたものだが、さらにルイ・ボワッスが階段の上でねじれる木について述べるように、強い情動の動きが感じられる(363)。庭の茂みや背後から家や塀を覆う木の茂みもうごめいているかのようで、特に画面上部、黒い茂みに対して白く輝くかのような建物は、1890年に没したアレクサンドリーヌ・デュルーのために描かれた『エウリュディケの墓のオルフェウス』(図239→こちら)を思わせる。 エタンプでは油彩の風景画も残しており、図233 がそれである(364)。緑と褐色のトーンで描かれた人気のない眺めで、川に奥の森が映っている。絵具はさほど厚く塗っているわけでもないようだが、動きを感じさせず、森々と鎮まりかえった印象を与える。左側に八本の細いポプラが高く聳え立っている。褐色で木を描いた上に輪郭を入れてあり、絵具を削って浮かび上がったように見え、蜃気楼のように揺らめいて、大地にしっかり根を張っているようには見えない。一本一本が細く、そして本数が多いことが、一本でのこうした印象を和らげるとともに、同時に強めている。ボワッスはこの木々から、風景画家にはなじみの木というものあり、コローは柳、ディアスは撫、テオドール・ルソーは柏、そしてモローはポプラで、天に昇らんとする意志を表わしている、と述べている(365)。モローの画面にしばしば、画面の上から下まで貫く樹木が描かれていることは、これまで見てきた作品を見てもわかり、柱などとともに画面の垂直軸の役割りを果たしている。ただそれは、天に昇ろうとする感覚を暗示すると言うよりは、人物たちをその場に抑えつけようとする、天からの下降を表わしているように思われる。 イタリアで描かれた風景に比べると、フランスで描かれたものは、全般に空は曇り、画面もやや暗く、色も濃くなり、絵肌のマティエールも密になり、大地の占める比重が大きくなり、イタリアでのものに見られるような淡さ、遠さの感覚は後退する。イタリアでの風景の淡さ、遠さが呼び起こす孤独の感情はフランスでの風景画にも受け継がれているが、それはより強いものになっている。 |

362. Kaplan, ibid., 1974, p.21. 図232 《風景(エタンプ)》 MGM.465 363. L.Boisse, "Le paysage et la nature dans l'œuvre du Gustave Moreau", Mercure de France, 1917.11.1, p.421.  図233 《エタンプ近辺の風景》 MGM.111 364. id., p.423 註1. 365. id., p.421. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| iii. 実写から架空の風景へ 図233 の左下には、上半身裸の人物が小さく描かれている。この人物は顔を上に向けており、モローの描くモティーフとしては、放蕩息子かオルフェウスのような詩人を表わすものと思われる。この人物が当初からここに描かれていたのか、それとも後に加えられたものなのかは不明だが、この人物の存在は、風景の示す「孤独と遺棄の感情」(365)とよく調和している。 図234 は図233 のそれと同じような場所で描かれたと思われ、図233 以上に実際の眺めをそのまま描いていることを感じさせるが、図233 が表出していた感情はさらに強いものとなっており、これは色彩の用法によるところが大きい。図233 の右端でも、空に黄が置かれているが、それがここでは空全体に輝き、中央の丘とポプラの並木の褐色は赤に近いものになり、その手前には濃い緑が配されている。図233 では筆の動きは、水平に絵具を塗って画布を埋めているが、ここではより細かい動きを見せている。日没のありさまがよりはっきりするとともに、色彩の強調によって託された感情も一層強く表わされている。 |

365. id., p.421.  図234 《風景》 MGM.120 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| このような色彩の強調は、図235 ではより明瞭に現われている。未だ実写をもとにしたものであることを窺わせはするものの、ほぼ水平の帯状に分けられた色彩はより濃く、塗りも厚いものになっている。1890年前後に描かれた作品の背景を占める風景と、これは接近している。右下には黒の線で、人物が後から描き足されている。 水彩でも、実写に基づく風景から架空の風景への移行を示すものを見出すことができる。図236 では、下方の山の描き方は実際に見たものによっているのではないかと感じさせるが、激しい筆の動き、濃淡の変化がまるで嵐の夜であるかのような、強い感情を表わしている。全体の暗く、モノトーンに近い色彩で表わされた、ロマン派的な激しさは、ユゴーの淡彩と非常に近い。 |

図235 《風景》 MGM.  図236 《風景》 MGMd.969 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| マグリットの『アルンハイムの地所』とよく似た図237 は他方、1893年に発注され98年のサロンに出品された、ピュヴィスのパンテオンのための『眠れるパリを見守る聖ジュヌヴィエーヴ』(366)(図238)と、注目すべき類似を示している。どちらも画面の底部から左端を灰色の建築物が占め、そこから向こうに夜の町の眺めが拡っている。ピュヴィスの絵では町を城壁が囲み、城壁には塔状の門がところどころに配されているが、モローの水彩でもほぼ同じ位置で町から高くなっている建物のシルエットが見える。ピュヴィスの絵は褐色の町の上部に、藍色の海、その上に白い満月のある青い夜空を配している。モローの絵では青の夜空に白い満月、その下に暗い雲、雲の下は白く輝いているが、その下の青の部分とは区切られており、これを海と見なすことができるだろう。既に触れたようにモローとピュヴィスは親交があり、おそらくモローはピュヴィスの作品がサロンに出品される以前に、彼のアトリエで制作中の作品かその習作を見、その印象をもとにこの水彩画を制作したものであろう。ただここでは、水彩の持つにじみの効果が、最大限に発揮されている。 |

図237 《習作》 MGMd.956 366. Puvis de Chavannne, ibid., pp.241-243.  図238 ピュヴィス《眠れるパリを見守る聖ジュヌヴィエーヴ》(部分) 1898 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| iv. 風景、大地の色調、宝石、老年様式 これまで見てきたモローの<風景画>は、図237 を別にすれば、そこにモローの感情が強く反映されているとはいえ、大なり小なり実景を反映したものであった。しかししばしば指摘されるように、モローの主要な活動領域である<歴史画>では、このような経験は全く利用されず、レオナルド風の架空の岩山にとって代わられている。これはボイムが示したように、モロー一人に限らず、当時のアカデミシャンに共通する現象であると思われるが(367)、背後には絵画のジャンルの伝統的なヒエラルキーに関する観念があるとともに、ボワッスの言うように、モローがしばしば自然を悪と考えていたこともあるかも知れない(368)。それならば風景画など制作しなくても良さそうなものだと言われそうだが、モローの画家としての本能と、理性とが殆んど常に矛盾していることは、繰り返し述べたところである。事実モローの風景画は、モローの画家としての自己が最も自由に発露される小品の領域に留まっている。モローは学生たちには、美術館に満足せず、通りに行けと言いながら(369)、自然と客観的真実を競ってはならない(370)。自然は芸術家が己れを表現するための一つの機会にすぎない(371)。自然を写すには想像力をもってせねばならぬ、それこそが彼を芸術家たらしめるのだ(372)、と述べている。 |

367. Boime, ibid., 7,8 章. 368. Boisse, ibid., pp.424-427. 369. Mathieu, ibid., 1976, p.222. 370. ルオー、ibid., p.224. 371. J.-A.Cartier, "Gustave Moreau professeur à l'École des Beaux-Arts", Gazette des Beaux-Arts, 1963, p.352. 372. E.Michel編,"Gustave Moreau et Henri Evenepoel", Mercure de France, no.161, 1923.7.15, p.392. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| しかしまた、既に述べたように、師とも言うべきシャセリオーに比して、モロー及びピュヴィスの画面における風景の比重が、著しく増大していることも忘れてはならず、これが画面の平面化の進行、画面を閉ざされた、完結したものとし、そこに描かれている場面を、絵を見る者が属している空間とは別の、遠い世界で起こっているような印象を与えること等、彼らの作品世界の特質を形成する重要な役割りを担っている。 『オイディプスとスフィンクス』(図1→こちら)の背景が、レオナルドか、あるいはそれ以前の岩山の描写から移されたものでありながら、そのいずれとも異なる19世紀的性格を示していることは既に述べた。ただここで19世紀的性格というものは、より高尚でない領域の芸術、技倆の劣る画家たちの間では以前から見られたものと思われるが、19世紀にはそれが上層の領域にも浮上してきて、単に通俗的、画家の腕の悪さだけでは片付け切れない様相を呈し出したのである。また『オイディプスとスフィンクス』の最前景の岩は、主要な事件と絵を見る者との間に一段距たりを置き、それぞれが属している世界を分離させているが、このような設定が『ヒュドラ』(図6→こちら)や『ヘロデ王の前で踊るサロメ』(図62→こちら)などモローの作品にしばしば見られることも、見てきた通りである。 こうした荒涼とした岩山は、既に初期の作品、1853年のサロンに出品された『ダリウスの逃避』(MGM.223)(この作品はモローのアトリエに戻り、かなり手が加えられてはいるが、背景の設定は当初のものであろう)、54年着手され未完に終わった『約束の地を前にして履物を脱ぐモーセ』(MGM.21)などに始めて現われ、62年のドカズヴィルの連作では、第一と第二の場面を除く全ての画面の背景を占めている(図157, 176→こちらや、あちら)。この設定が、モローの以後の作品に、晩年にいたるまで安易と言わねばならないほど繰り返し現われることは、これまで見てきた作品に見られる通りである。 66年サロンに出品された『オルフェウス』(図123→こちら)では、左側の岩山の描写は一層曖昧なものになっている一方、右側に拡がる風景には、主要な主題を人物たちに留まらず、風景全体に反響させようという意図が窺われる。こうした風景の性格は、同じ構図による水彩画(図132→こちら)では一層押し進められている。またここでの岩山の描写は油彩より遥かに丁寧で、水彩の流動性はあまり感じさせない、しかしその軽快さは残して、微細な点からなるかのような材質感で処理されている。これと同じ処理は72年の『岩の上のサッフォー』(図39→こちら)にも見られる。ここでは岩の塊まりを区切る線が強く、またそれがサッフォーの身体のサイズに比べて細かすぎるので、岩を張りぼてのように見せているのを、点を散らしたような処理が救っている。このような風景の丁寧な仕上げは、風景の比重の増大とともに、油彩にも生かされるのは『エウロパ』の縮小作(図179→こちら)、『ヒュドラ』などにも見ることができる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 他方油彩の小品では、67年の『ピエタ』(図133→こちら)あたりから、初期の『スコットランドの騎士』(図93→こちら)や『オイディプスとスフィンクス』の空の部分に見られた、輝きを示すマティエールを灰色から、まずレンブラント的な金色にも用いるようになる。小品、習作にとりわけ見られる茶色から金色にまで至る色調、即ち大地の色調、そしてより自由な習作、小品の領域では大地に秘められた宝石の輝きを示すに至る厚塗りのマティエールは、以後のモローの全作品の基層をなすものとなり、仕上げられた大作の調子もここから出発することになる。モローが最も鮮やかに色彩を輝かせる時でも、基本的には茶色、灰色による調子から学ばれた色調の統一から足を踏み外すことはない。この点でモローは、激しい色彩の対比を好んだ初期のドラクロワや、色調の統一ではなく色彩の対比によって画面を構成する印象派以後の画家たち(373)、非常にギラギラする色彩を用いた第一期ラファエロ前派や19世紀サロン画家たちとは異なり、最後までレンブラントの弟子であり続けるのである。この意味でルオーは、他のフォーヴの画家たちと違って、基本的にモローのそれと同じ色調の使用の圏内に留まっている。 | 373. ゲオルク・シュミット『近代絵画の見かた』中村二柄訳、社会思想社、1961、pp.23-43. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ルオー、またレンブラントの最晩年の作品に見られる画面の奥から輝くような色彩は、とりわけ後期から晩年の作品に現われるようだ。それまでの作品では、マティエールが輝きを示していても、全体に褐色ないし灰色のモノトーンに近いものとなっている。もとより以後の作品でもモノトーンに戻ることは少なくない。こうした色彩の輝きは仕上げられた作品にも現われるが、晩年になると特に、過剰なまでに描き込まれた細部の輪郭の内に、宝石を象嵌するように厚く絵具が盛り上げられる。水彩においても、マテューが述べるように、グアッシュの使用が画面を油彩に近い重苦しいものにしてしまう傾向がある(374)。習作の領域に属するものはより自由で、油彩では厚塗りのマティエール、水彩は透明感を増し、ブリヂストン美術館の『化粧』(PLM.385→こちら)や、サロメの連作中の『女と黒豹』(図166→こちら)のように白地を活かした作品も生まれる。しかしこのような作品でも、モローの色彩はそれが鮮やかであるだけに、底抜けの明るさではない、世紀末的と言ってもよい、仄暗い、冷たい印象を与える。これは彼の賦彩が色彩の対比によるものではなく、色調の統一によって画面を作るものであることによるが、さらにその仄暗さは、基底にあるレンブラント的な大地の色調(「レンブラントの泥のためになら全てを与えてもよいと思うときがある」と彼は言う(375))から、その冷たさは大地が結晶に達さんとすることから生じる。この結晶化の傾向が、過剰なまでに細密な装飾の増殖のよって来たる原因の一つでもある(もう一つは、熔岩のように不定形なまま溢れ出そうとする色彩を、硬直した、できるだけ細密な線で抑えこもうとすることにある)。このような大地的、地中的な性格のために、モローのマティエールは、それがいかに不定形であろうと、稠密である。これは同じように抽象絵画の先駆とされる作品を残すターナーが(→たとえばこちら)、その<大気>的傾向のために、常にそのマティエールを拡散させて行くのと、正反対である。これがモローの<宝石細工>の意味であり、その大地に密接に結びついた性格は、彼の風景をセーヘルスやドガのそれと同じ血統に属するものとしている。 | 374. Mathieu, ibid., 1984, p.22. 375. ルオー, ibid., p.48. 原文は Mathieu, ibid., 1976, p.220. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 『死せる詩人を運ぶケンタウロス』(図189→こちら)の風景を、ジュール・ヴェルヌ描く地底世界のように見せているモローの自然の鉱物的性格が、風景描写のみならず建築の描写にも現われていることは、『ヘロデ王の前で踊るサロメ』について見たが、宝石の豪奢な輝きが、理想的な世界を充たしていなければならぬという思考がモロー一人のものでないのは、ためしに観経的傾向の強い仏典の一ページを開いてみればすぐわかる、「…これらの宝冠は五百万億の宝宮となるであろう。一々の宝宮には七重の垣があり、一々の垣は七宝より成り、一々の宝から五百億の光明を出し、一々の光明のなかに五百億の蓮華があり、一々の蓮華は五百億の七宝の並木となり、一々の木の葉に五百億の宝の色があり、一々の宝の色に五百億のジャンブドヴィーパの黄金の光明があり、一々のジャンブドヴィーパの黄金の光明のなかに五百億の天上の宝女を現出し、一々の宝女は木の下にとどまり、百九の宝の無数の瓔珞を手にして美しい音楽を奏するであろう。…」(『観弥勒上生兜率天経』渡辺照宏訳。追補:→「毎瞬生滅する讃仰天使の群れ/針の先で何体の天使が踊れるか」の頁でも触れました)。この描写がいかに『ユピテルとセメレー』(図268→こちら)の細部と一致するかはさておき、ここで小さなものの中から無限に近いものが現われ出ていることにも注目しておこう。これは先に触れたパスカルのダニに代表される、「一粒の砂に世界を」「てのひらに無限を、一瞬に永遠を捉える」(ブレイク)ヴィジョンとも関係するが(→そちら:[8]の頁の「Ⅲ. 3. iv.」第2段落)、また宝石の輝きというものが、無限に拡散していくのではなく、硬質な結晶の内に封じ込められていることによって成り立っていることを教えてくれる。これはモローの色彩の輝きの性質でもある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宝石世界のイマージュは、極東にまで飛ばずとも、ヨハネ黙示録に描かれる「新しいエルサレム」が、「城壁は碧玉で、都はすきとおったガラスのような純金で」、「第一の土台は碧玉、第二はサファイア、第三はめのう、第四は緑玉…」で造られており、ダンテその他中世文学の重要な要素であったことをハワード・ロリン・パッチの研究が教えてくれるが(376)、モローが確実に知っていたものとしては、黙示録やダンテ以外に、高踏派詩人たちの作品、そして何よりもボードレールの『巴里の夢』が挙げられる、「心魅す金属、大理石、水の単調さ」、「重い滝は水晶の垂れ幕のように、目眩ませ、金属の壁にかかる」、「聞かれざる宝石、魔法の波」、「金剛石の深淵」、「宝石類の地下道」、「これらの奇蹟を照らすのは、それらが自ら己が内に燃やす火以外の何者によるのでもない!/そしてこれら自動驚異の上には(恐るべき新しさ!全ては目のために、耳のためのものは何も無い!)永遠の沈黙が漂っていた」。 |

376. ハワード・ロリン・パッチ『異界 - 中世ヨーロッパの夢と幻想』黒瀬保他訳、三省堂、1983. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| このような輝きを発するマティエールの存在を許したのは、絵の表面に対する意識、即ち平面性であった(377)。晩年になるとモローは、以前完成させることのできなかった大画面を再び取り上げたり、新たな大作の構想を練ったりするが、結局どれも未完に終わることになる。それらの内、『キマイラたち』(図202→こちら)や『アレクサンドロス』(図96→こちら)において、かなり広い空間を描こうとするが、整理された奥行きではなく、遠近法的には混乱したものになっており、その原因が平面性の進行にあることは既に述べた。また『神秘の花』(図171→こちら)や『アルゴナウタイの帰還』(図173→こちら)は単なる以前の様式への逆行ではなく、色彩においても構想においても、失敗した老年様式とでも言うべき性格を示している。おそらくはミケランジェロ、ティツィアーノ、レンブラントのような最も偉大な芸術家たちの<老年様式>でさえ、何か衰滅の予感とでも言ったものを内に秘めている。であればこそ彼らの作品は、悟り澄ましたものにならず、激しい、悲劇的な性格を持っているのである。絵画的構想を充分な実現にまでもたらすことのできなかったことが少なくないモローが、あのような結果を残したのも無理はなく、あれらの失敗は単なる造形的な失敗ではなく、老年期における造形的な失敗なのである。ルドンは伝えている、「彼は私に、父親になれなくて残念だと打ち明けたものです。そして、子供を抱いた職人を見るととても感動するんだとつけ加えました。それからこんなことを言うんです。独身というやつは感受性をひからびさせるね。私の孤独は実に醜悪な化け物さ。事実、彼は、独身者として、周囲のさまざまな衝撃からきびしく身を閉じた洗練された独身者のような作品を作ったんです。彼の作品は、そういうことの結果なんですよ。まさしく芸術作品です。芸術以外の何ものでもありません。これは大変なことですよ」(378)。 |

377. モローにおける平面性については、J.Pierre, ibid., pp.151-161. 378. 粟津則雄『ルドン 生と死の幻想』、美術出版社、1966, pp.166-167. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| iv. エウリュディケの墓のオルフェウス、後期の自然描写 『エウリュディケの墓のオルフェウス』(図239)は、先に触れたように、1890年に死んだアレクサンドリーヌ・デュルーを悼んで、「今は亡き愛しい人、A.D.の思い出に」(379)捧げられて描かれたものである(380)。森の暗い赤、空の濃紺と白、オルフェウスの衣の青、地面の褐色や濃緑、黒に近い濃緑の沼、これらの暗く濃い、しかも鮮やかな色彩の表出力を、白い月の円、沼の水平線、木の垂直、神殿の直線が支えている。モローは書いている(381) 「聖なる唄い手は永遠に沈黙した。存在たちと物たちの大いなる声は消え去った。頌者は力尽きて枯れ木のもとに倒れている、木の枝は嘆き悲しんでいる。 魂はひとりぼっちで、輝き、力、優しさであった全てを失なった、あらゆるものも捨て去り、慰められることもない孤独の内に己れ自身に涙している。沈黙が至るところに拡がり、月が小神殿と壁に閉ざされた聖なる池の上に現われる。ただ露の雫だけが、花から水に落ちて、規則正しく控えめな音をたてている、憂愁と優しさに充ちた音、死の沈黙の中の生の音」。 うごめくような森の前の蜃気楼のような神殿の描写と、エタンプの中庭を描いた石墨素描(図232)の中の森と家との描写との類似については既に触れたが、その点に限らず、表出する感情、そしてそれを表わす様式の点でも、この作品とあの素描は類似している。例えば動き出すかのような赤黒い森は、黒に近い焦げ茶色を塗り潰した上に、深紅を殆んど口で吹きつけたかのような、細かい斑点を素早く散らして描かれたもので、エルンストのデカルコマニーと非常によく似た外観を呈している。これは図.229 で、石墨でざっと描いた上に色彩をつけた描法の延長線上にある。森の部分に限らず、空も地面も、細かい斑点をスピーディーに散らして描かれており、この粗い点描法はスーラの習作の様式を思わせる。こうした様式は、線を重視しない石墨の<明暗のデッサン>(註93を見よ→こちら)を油彩に応用したものであろう。 |

図239 《エウリュディケの墓のオルフェウス》 MGM.194 379. MGMd.2014. 380. Mathieu, ibid., 1976, p.161. 381. MGM.194. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 曇りない満月は、血ににじむような太陽を好むモローの画面では珍しいもので、図237 のそれと関連を示す。プロフィールで捉えられた額を伏せるオルフェウスの、単純化された形態は、やはり近い時期の制作と思われる『キマイラ』水彩(図195→こちら)の娘のそれと繋がる。ただこのオルフェウスはあの娘ほど平面化されておらず、この点で思い出されるのが、ドラクロワの『四季』連作の内、『秋:バッカスとアリアドネーの出会い』(図240)である。ここでアリアドネーは、やはり目を開いて額を伏せ、他方からだは首と直角に交わるように右上がりに傾いている。モローのオルフェウスと同じく、上半身は裸で下半身だけ衣をまといつけている。モローの肉付けはずっと不器用なものであるとしても、こうした姿勢に支えられた、額を伏せ目は開いた横顔はよく類似している。ところでこの未完の『四季』連作には、他に『春:花を摘むエウリュディケが蛇に咬まれる』(図241)という作品があり、エウリュディケの死の場面を題材にしている。ここでのエウリュディケの腕を掴む娘の、青い衣と右腕を挙げたポーズをモローのオルフェウスと比較することもできるだろう。この連作は未完成で、ドラクロワが死んだ時アトリエに残っていたものだが、1864年の美術学校でのドラクロワ展に出品されているので(382)、モローには見る機会があったはずである。ドラクロワとモローという二人の画家の本質的な違いを念頭に置いた上でならば、これらの作品はそれぞれの画家の作品系列の上で、似たような位置にあるということができるだろう。いずれも習作的な様式で、風景に大きな比重を置いて、人物と風景を一つの雰囲気の中に浸している。モローが自分の愛した者を失なった感情を作品の上に昇華しようとした時、長く自らの姿を投影してきた詩人、オルフェウスが妻を失なった姿を描こうとするのは、自然なことである。その時彼は、エウリュディケが死ぬ場面を描いたドラクロワの作品を思い出したのではないだろうか。そして自らの作品を、ドラクロワの描いた場面に続くものとして構想した。その際愛する者を失なったオルフェウスの姿は、ドラクロワのエウリュディケの傍らにいる娘とともに、同じ連作中の、やはり愛する者に捨てられたアリアドネーの姿と重なったのであろう。ただここには、バッカスの救いの手はもはや無い。 |  図240 ドラクロワ《秋 - バッカスとアリアドネーの出会い》 1856-61  図241 ドラクロワ《春 - 花を摘むエウリュディケが蛇に咬まれる》 1856-61 382. 『サンパウロ美術館展』、三重、1982, カタログ36, 37 解説. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

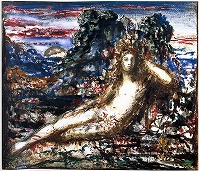

| この作品は既に見た『死せるオルフェウス』とも、色彩、また自然のヴィジョンにおいて近いものだが、この作品が描かれた1890年頃、同様の性格を示す、しばしば「表現主義的」と評される一連の作品が描かれた。『誘惑』(図242)はそうしたものの一点で、赤黒い山並み、エメラルド・グリーン、褐色の地面、空の白い月など、色彩の配置もほぼ一致する。図235 とも近い位置にある。ただ『エウリュディケの墓のオルフェウス』に比べて、こちらは筆致がずっと荒々しく、色の輝きも強く、冷たい。キリストは絵具を塗った上から、ひっかいてつけたような線を施されており、ティントレットの画面の奥に現われる、白い輪郭だけで描かれた亡霊のような人物たちを思わせる。彼は宙に浮く小さな赤い十字架を見ているらしいが、十字架の赤が背景の山の赤に紛れてしまい、むしろ月を見上げているように見える。足もとには小さなキマイラがいる。筆致の激しさにもかかわらず、それは定められた対象の枠を越えて運動感をひき起こすことなくその場で凝固し、画面は静寂に浸される。この作品は古今の誘惑図の中でも最も印象的なものの一つである、と言うことが許されるだろう。 |  図242 《誘惑》 MGM.204 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 『パーシパエー』(図301)は<デュルー・コレクション>の一点で、これらの作品に先立つものである。まだ色彩はあれほどの輝きを示さず、色濃い黄昏のトーンの内に統一されている。全体は緑と褐色の濃い調子の内に浸され、人物はごく小さく、細部も描き込まれていない。そのようなトーンの中で、女の膚色、牡牛の白、月の黄、遠くの山の青、そして衣や左の鳥の赤や緑のグアッシュが密かに輝き出そうとしている。女の膚色はむしろ、『一角獣たち』(図98→こちら)の場合と同様に、色彩の非人間的な濃さを目に耐え得るようにする役割りを果たしている。画面には静寂が満ち、左側の暗い部分の、グアッシュの粗い筆致で描かれた、赤い鳥と白い小滝が唯一の音を立てている。このようにして期待の感情が表わされる。 『パーシパエー』の制作は、これと対になる『ヒュドラ』水彩(図10→こちら)が76年のサロン出品作の後のものと考えられるところから、76年から80年の制作とされている。『パーシパエー』は<デュルー・コレクション>における最も精緻な仕上げと完成度を示すものと考えられるが、80年頃から85年の制作とされる『エヴァ』(図243)では、人物はより大きく描かれ、丁寧な肉付けと輪郭を施されている。彼女は随分豊かで、マテューはこれを図像の伝統に従って、最初の女がその胎に人類の種子を宿していることを表わしているとしているが(383)、単に曲線のアラベスクの観念性がこのような結果を生んだのでないのかどうか、疑わしいところである。このような重た気な腰をしているのは彼女一人ではない。サタンは赤と青の蝙蝠の翼をつけた小キマイラで、蛇の下半身はエヴァの足もとまで延びている。風景は完全に宝石世界と化している。全景に対する遠さを示すべき山の青は、その輝きのためにだけ用いられている。細かい岩の面を組み合わせて岩山を描くのは、『岩の上のサッフォー』(図39→こちら)と同じだが、ここでは輪郭の中に丁寧に点を散らしたように色を置くのではなく、太い青がそのまま輪郭の役割りを果たしている。このためより薄い部分、青の塗られていない部分が生じ、画面が重苦しくなることから救っている。 |

図301 《パーシパエーと牡牛》 1876-80頃、MGM.inv.15504  図243 《エヴァ》 1880-85頃、PLM.337 383. Mathieu, ibid., 1976, p.154. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ガニュメデス』(図292)は86年の水彩展に出品されたもので、人物が小さくなったのを補うかのように、風景全体の仕上げは『エヴァ』より丁寧になっている。画面を上まで貫く樹木が、モローの画面に少なからず現われることは既に述べた。『エヴァ』もその例の一つである。それがここでは木が太く、何本も奥行きへの位置をずらしながら描かれて画面全体をみたし、その垂直線と池の水平線、ガニュメデスたちと犬を結ぶ対角線、鷲の描き方の単純化、鷲が発する光の図式化などの要素が、ちょうど『チェチーリア』素描(図213→こちら)にも見られたように、森全体をオルガンのように響かせている。 |

図292 《ガニュメデス》 1886、PLM.342 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| vi. 後期の水彩における自然 プルーストはモローの風景について、「そこでは何かの神が通りかかり、何かの幻視が現われる、空の赤さはそこではある確実な予言であり、鹿が通るのは良い兆しであり、山はかくも聖なる場所」であり、「常に峡谷の内、湖に閉ざされ、至る所で神性が時折顕われる」(384)、「洞窟は怪物を隠し、鳥たちは兆しを語り、雲は血を滴らせ、時は神秘なるものである」(385)云々と述べている。 モローがより自由な処理を示す作品でも、右の文章を書かせたような、色彩の非現実的な輝きは変わらない。『夕べと苦しみ』(図244)は過ぎるほどに仕上げられた作品だが、人物を片端に寄せ、白い部分が多く、色も薄いのであまりくどさを感じさせない。ブリヂストン美術館の『化粧』(PLM.385→こちら)や先に見た『女と黒豹』(図166→こちら)など、白地を活かした作品は他にもあるが、色彩の性質は変わっていない。風景についても同様である。人物を片端に寄せて風景を大きく開くという構図は、べルガモにあるティツィアーノの『エウリュディケ』や、縦長の画面だが、ヴェネツィアのティントレットの『エジプトのマリア』及び『マグダレーナ』その他に見られる。人物、特に顔の単純化した描き方はシャセリオーの素描のそれとよく似ている(図245)。 |

384. Proust, ibid., p.668. 385. id., p.669.  図244 《夕べと苦しみ》 1882頃、MGM.325  図245 シャセリオー《腕を取り合う二人の女》 1841-42頃 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ムーサたちの散歩』(図246)はやはり白地を活かしたものだが、より自由である。色彩は大きな面をなして塗られることをされず、軽快なものとなっている。この作品について、森が明るく透明な黄、薄い緑、青、薄紫などで描かれていることに対して、再現性について問うことは意味が無いし、この画面は未完成あるいは習作であって、さらに制作が進めばより現実的になるであろうと言うことも意味が無い。これらの色彩はムーサ一人一人の衣の色に照応しているのだから。モローはただ色の戯れに身を委ねているのであり、それが即ち白地の中から、自然と一つになった芸術の女神たちを呼び出すことなのである。 この作品の主題は、モローが以前描いた『アモールとムーサたち』(PLM.122)から出発したものと思われ、アモールの現われている未完の油彩も残されているが(灰色の色調のもので、人物がもっと大きい)(MGM.22)、そのいずれとも異なり、この水彩ではムーサたちは正面から捉えられている。彼女たちは現われるもの、として描かれているのである。 |

図246 《ムーサたちの散歩》 MGM.311 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 『放蕩息子の帰還』(図247)では冷たく透明な青が画面を支配し、それを茶色や赤が和らげ、両者の間を緑が仲介している。細部は殆んど描かれていないが、右の茶色の部分は、中央の青い騎馬の人物の伴たちで、馬が黒の輪郭で何頭か描かれている。左端には水のにじんだ茶色のしみで、右側を見ている人物が一人描かれている。これが放蕩息子である。左の奥でも山と平地は区切られている。構図は既に定まっているのである。その上で、モローは色彩を置く。しかし、モローが最終作でもこのような青を主な色彩にしようと考えていた、と仮定することはできまい。モローは先のことを殆んど顧慮せず、色彩の要求するところに従ったのであろう。 |  図247 《放蕩息子》 MGM.417 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 『水辺で』(図248)の色調はより大人しい。ただし筆致はより荒々しい。左右の端、画面の底辺をざっと掃いて枠を作ってから、その中に濃淡の区別をつけた赤を、絵具をにじませたまま三角形に積み上げ、その頂きに顔を黒の線で描き込む。その後ろに背景をざっと描き、右に赤のグアッシュで鳥の姿を描く。鳥と人物との遠近の関係はもはや顧慮されておらず、下の二羽は鳥の形にもなっていない、赤のしみにすぎない。そして最後に、人物の視線と対峙する位置に、殆んど風景と区別できないが、濃い赤と黒をざっと置き、頭部を黒の線で描き込んで、水平に浮遊する有翼の小キマイラとする(補図248)。二人の人物の顔を描くだけで、この作品は具象画となる。構図は単純なもので、モローは殆んど即興的に制作したのであろう。人物の姿勢はカノーヴァのパオリーナ像のようなタイプのものを採用し、それがプロフィールであったので、空間を満たすためにキマイラの存在が要求されたのである。 |  図248 《水辺で》 MGM.588  補図248 図248の部分 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ナルキッソス』(図249)では、絵具を大きく掃くようなことはなされていない。しかし細かい筆致が画面全体を覆い尽し、人物を己が一部として取り込んでしまった、自然のうごめきにのり移られている。山や灰色の太陽、植物などを縁取る太い黒の、小さな弧の繰り返しが自然の生動感を伝える。そしてナルキッソスが絵を見る者の方を真っ直見ていること、彼が全身画面と平行に置かれていることが、彼が、絵を見る者が感情を移入することのできるような人物ではなく、背後の自然と一つになって、絵を見る者を見る者であることを示している。 |  図249 《ナルキッソス》 MGM.575 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| →[10]へ続く | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME>美術の話>ギュスターヴ・モロー研究序説 [9] |