| < 「Meigaを探せ!」より、他 < 怪奇城閑話 | ||||

『Meigaを探せ!』より、他・出張所

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

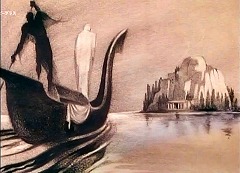

| ■ フランツ・ツェルガー、髙阪一治訳、『ベックリーン【死の島】 自己の英雄視と西洋文化の最後の調べ』(作品とコンテクスト)、三元社、1998 の第2章「数点の《死の島》」によると、ベックリーンの《死の島》(1880,バーゼル美術館)は当初から世評に高く、ベックリーン本人によって1886年版にいたるまで、4点のヴァージョンが追って制作されました。さらに上掲書の第10章「受容」は、エルンストやダリによるオマージュだけでなく、図柄を改変した郵便はがき数種類までが、《死の島》の人気から生まれたものとして挙げられています。 そこには出てきませんでしたが、本サイトで取りあげた『私はゾンビと歩いた!』(1943、監督:ジャック・ターナー)には第3ヴァージョンの複製が登場(→こちら)、同じくヴァル・リュートン製作の『吸血鬼ボボラカ』(1945、監督:マーク・ロブソン)は、原題が Isle of the Dead =死の島で、タイトル・バックにやはり第3ヴァージョンの図版が大映しになり、舞台自体このイメージに想を得たと思しい、墓地のある島でした(→そちら)。 これ以外にも、《死の島》第3ヴァージョンの画像とデータの頁の「おまけ」で、見かける機会のあった例をいくつか挙げてきましたが(→あちら。→「怪奇城の画廊(完結篇)」の頁も参照)、また一つ、見ようによっては意外な作品が、フレッド・アステアとシド・チャリシー他が出演したミュージカル映画『バンド・ワゴン』(1953、監督:ヴィンセント・ミネリ)です。 この作品はいわゆる〈 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

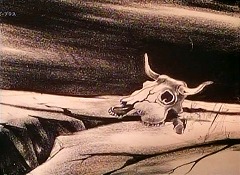

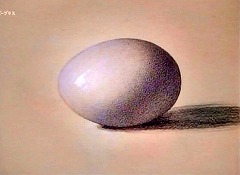

| 《死の島》改変版に続いて、いずれもやはりモノクロで、荒野にさらされた牛の頭蓋骨(上左)、そして何もない空間の中の卵(上右)を描いた画面が映される。もやを入れて四点の素描のシークエンスは、そのまま作中作『バンド・ワゴン』最初の上演に重ねられています。この間不穏気な女声合唱と弦楽による曲が付き添います。一度鐘が鳴り、クラリネットらしき笛が甲高く響く。その後両開きの扉に戻ると、唖然とした、あるいはがっくりした様子の観客たちが出てくる。初演は失望で受けとめられたわけです。 木村建哉は本作を「娯楽と芸術の対立と統合」という視点で論じる中で、 「芸術版『バンド・ワゴン』については、準備の過程での混乱やリハーサルの失敗は映画内で示されるが、本番は一切出て来ない。これは、芸術は入念な準備によるものであることを強調する為であり、そして行き過ぎた入念な準備は混乱と失敗を齎すという観客へのメッセージである」(木村建哉、「ミュージカル映画『バンド・ワゴン』(ヴィンセント・ミネリ監督、1953年)に於ける娯楽と芸術の対立と統合」、『成城文藝』、262号、2023.9.29、p.55(16)/3章4. [ < 成城大学リポジトリ]) と記しています。 《死の島》改変版は死への道程、牛の頭蓋骨は死、卵は再生ないし新生を表わすと見なすことができるかもしれません。初演の上演が素描三点の連なりに置き換えられているのだから、初演の内容に対応していると受けとってよさそうではあります。とはいえ具体的にどんなものだったかはわからない。卵が再生ないし新生に相当するというのが合っているなら、初演の失敗からの巻き返しを胚胎していると深読みしたくなるところですが、すぐ後に続くのが失望した観客たちの様子なので、初演に応じる素描のシークエンスも、その時点でいったん断ち切られる気もします。 映画全体の中での素描の連なりの位置づけが、もう一つしっくりこないといっては、主観的な感想を出ないでしょうか。そもそもクライマックスを構成する、巻き返し巡業でのレヴューの連なりも、物語の大筋、つまり舞台を演じる俳優たちの顛末と噛みあっていないのではないか。しかしこれは、ミュージカル映画というもののあり方を示しているのだと考えるべきなのでしょうか。 ■ 映画の中では初演の失敗に続いて、そこからの巻き返しが描かれるのですが、それはさておき、冒頭の列車が走るショット(約2分)、夜の大通り(約9分)、巡業の際の夜の列車(約1時間23分など)等を除けば、本作ではほとんどの場面がセットを組んで撮影されたものと思われます。あちこちの場面で壁に絵がかかっていたりしますが、ここでは見当のついたものもあった、アステア演じるトニー・ハンターのホテルの部屋で、トニーとチャリシー演じるガブリエル・ジェラードが和解する場面前後のみ取りあげましょう。 前の場面からディゾルヴすると、壁に花瓶の静物画が飾ってあります(下左)。この壁は室内から見てドアの右にあるのですが、絵はこれだけではなく、壁に掛けてある他のもの、何点も立て掛けてあるものなどが、続く場面で映ります(下右)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 最初の花瓶の絵は、背景の色が自然主義的な空間描写を目指していない点からして近代のものらしく、端正な様子はもしやルドンではあるまいか、しかし確信はもてず、試しに画像検索してみれば、ルドンのようでした; オディロン・ルドン、《花瓶》、1912-14年頃、 色づけした紙にパステルと鉛筆、73.0 x 53.7 cm、ニューヨーク近代美術館 Odilon Redon, Vase of Flowers, c.1912-14, pastel and pencil on colored paper, 73.0 x 53.7 cm, The Museum of Modern Art, New York ただ所蔵館公式サイトのコレクションの頁(→こちら)に掲載されている図版では、背景の色味がずいぶん違って見えます。用いた写真のせいなのか、それとも別の作品なのでしょうか? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ガブリエルは向かって右手の壁にかかった絵に気づき、 「これは初期のドガね」 と言い、画面左下を覗きこんで 「1877年だわ」 とサインおよび年記を確認します(右)。 ルドンの場合以上に表出性の強い色の感じからして、初期ではなかろうと思われましたが、実際; |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| エドガー・ドガ、《バーにつく踊り子たち》、1880年代初頭-1900年頃、油彩・キャンヴァス、130.175 x 97.79 cm、ワシントン、フィリップス・コレクション* Edgar Degas, Dancers at the Barre (Danseuses a la barre), early 1880s - c.1900, Washington, Phillips Collection 所蔵館公式サイトのコレクションの頁→そちら |

* Fiorella Minervino, Tout l'œuvre peint de Degas. Les classiques de l'art, Flammarion, Paris, 1974, p.124 / cat.no.832. Catalogue de l'exposition Degas, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, Musée des beaux-arts du Canada, Otawa, Metropolitan Museum of Art, New York, 1988-89, pp.588-589 / cat.no.375. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| と、ずっと後期の作品でした。この作品は1944年には収蔵されていたとのことで、むしろなぜ初期、1877年とされたのかが気になるところです。ガブリエルの間違いを潜りこませるといった、意地の悪い意図が隠されているとも考えがたく、単に脚本と用意された小物に食い違いがあったというだけなのでしょうか。 それはともかく、奥の壁に掛かっている3点の内右下のもの(下左)とドガの右隣の絵(下右)は、シャガールのような気がしなくもありませんが、定かではありません。下左の場面で奥の壁の左の作品はモディリアーニを思わせなくもないと思ったのですが、島田紀夫『モディリアーニ リッツォーリ版世界美術全集 24』(集英社、1975)所載の作品総目録には該当する図柄は見当たりませんでした(たぶん)。下右の場面で左下、床置きの静物画も気になるところですが、やはりわからずにいます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところで、トニーとガブリエルのこの前後の会話は日本語字幕によると、下記のとおりでした; |

聴き取りが達者とは言いかねるので、ウェブで探してみると、 "The Band Wagon Movie Script" [ < Scripts.com ] に; |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

最初の台詞でガブリエルは、部屋に飾られた絵を"prints"=印刷物・複製と呼んでいました。自然な発想ですが、それに対しトニーは、ホテルの備品ではなく、「僕の所有物」で、複製ではなく「 "Don't let that throw you "というのはよくわからないのですが、検索してみると"Don't let (something) throw you"=「混乱させられないようにするか、気にしないようにする」と出ました。気にせんといて、大したこっちゃあらへん、といった感じでしょうか。 一つ飛ばして次の次の台詞は直訳すると、 「僕の といったところでしょうか。新たに購入したわけではなく、ハリウッドの家から送ってもらったということなのかもしれない。いずれにせよ、1950年代初頭にドガの作品1点がどのくらいの価格だったのかはわかりませんが、どれだけ金持ちなんだと嘆じざるをえません。後に初演が失敗した際、(元)演出家兼俳優のジェフリー・コルドヴァ(ジャック・ブキャナン)との間に次のような会話が交わされる点からして、「私物」で「オリジナルだ」という話は何かの間違いではありませんでした;

木村建哉の上掲論文でも、 「トニーは所有していてホテルの自分の部屋に飾ってあった少なからぬ数の名画を売り払ってショウの資金にすると言う。ここでも芸術は娯楽に奉仕するのである」(p.(19) 52/4章1) と述べられていました。 落ち目とはいえ、一世を風靡したハリウッド・スターなら、ドガだのルドンを所蔵していて不思議ではないというのが、ごく当たり前の常識ということなのでしょうか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2025/10/30 以後、随時修正・追補 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > 「Meigaを探せ!」より、他 > 『バンド・ワゴン』 1953 |