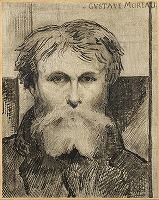

| おまけ<シャセリオーからギュスターヴ・モローへ(1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 美術史学会西支部例会、1986年2月8日 (京都市社会教育総合センター、午後1時30分より) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

シャセリオーからギュスターヴ・モローへ(口頭発表時の原稿) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2017年の前置き 羞恥恥辱含羞!いけない見本シリーズ第1部・手書きレポートの段ともども、30数年後の前置きも店仕舞いのつもりだったのですが、舌の根も乾かぬうちとはまさにこのことでしょう、手書き原稿再登場につきさっそくの復活です。 「シャセモロ」(1987)の追記に、『モロ序』(1985)の「一部に基づいて」とあるのはいいとして、ほぼ1年前の「口頭発表の前半に手を加え作成した」というところで、前半後半ってどんなんやっけと、つい思ってしまいました。本文最後の方で、「この問題については稿を改めて論じることとしたい」と決まり文句を繰りだしているのも同じ「後半」についてらしく、それは18年後、出来はともかく曲がりなりにも「マティモロ」こと「マティスからモローへ - デッサンと色彩の永遠の葛藤、そしてサオシュヤントは来ない」(『研究論集』、no.4、2005.3.3→こちら[ < 三重県立美術館のサイト ])となるわけですが、にしても原稿は捨てちゃおらんやろと探してみれば出てきたのでした。 「シャセモロ」は当時の規定に合わせてあるのでしょう、400字詰め縦書き原稿用紙31枚+註6枚(こちらはなぜかワープロ打ちを打ちだしたものが残っていました)、挿図10点でしたが、発表の際の原稿は400字詰め横書き原稿用紙50枚です。こちらは発表時間50分に合わせたのでしょう。その内33枚以降が件の「後半」にあたります。前半は「シャセモロ」とあまり変わりませんが、ついでなのでそのまま載せておきましょう。 文中、〈左〉〈右〉とあるのは、二台並べたスライドの操作を指示するためのものです。パワーポイントにあたるようなプレゼンテーション・ソフトは当時あったのでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2017/7/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一般に、象徴主義絵画の先駆者と位置づけられているギュスターヴ・モローは、画家としての活動を始めるにあたって、テオドール・シャセリオーから大きな影響を受けました。シャセリオーは12才の若さでアングルの門に学び、アングル自身からも将来を嘱望されながら、ドラクロワの色彩表現に魅かれた画家で、アングルの線とドラクロワの色彩を綜合しょうとした、としばしば説明されます。このシャセリオーの画風に魅かれたモローは、それまで通っていたダヴィッドの弟子である新古典主義の画家ピコの教室を去ることを決心した際に、会計検査院のシャセリオーの壁画の前に父親を導き、美術学校的な型というものに捉われない、叙事詩的な芸術を作り上げたい、と語ったと伝えられています。そして彼は、シャセリオーのアトリエのすぐ近所に自らのアトリエを借り、この七才年長の先輩と親しく交わりました。ここに、今日近代絵画の主流と考えられているロマン主義からレアリスム、印象派へという当時の前衛美術とは異なる、しかしまた当時一般に支持されていたサロン絵画の中にも含みきれない、ロマン派と象徴派を結ぶもう一つの流れを認めることができます。ちなみにシャセリオーが生まれたのと同じ1819年に、クールベも生まれています。その7年後の1826年にモローが生まれており、彼はマネの6才年長にあたります。 さて、モローのことを語るに際しては、常にシャセリオーの影響の大きさが指摘されます。しかし、影響がはっきり現われている二人が実際に交際していた時期以後も、シャセリオーの影響は続いていたのか、続いていたとすればどの程度の範囲まで及ぶのか、を具体的にまとめた研究はいまだ見当たりません。それ故今回の発表では、影響関係の様々な相を概観し、モローがシャセリオーから受けとったもの、そして二人が別れる点を明らかにしたいと思います。発表の前半では、シャセリオーの影響を具体的に指摘できるものの内から、モローにとって特に大きな意味を持ったと思われる幾つかを列挙します。次いで発表の後半では、より一般的な視点から、シャセリオーの影響の内容面、様式面について考えることとします。 ただし、最初に確認しておかなければならないことがあります。第一に、現在までに公けにされているモローの作品目録には、シャセリオーの作品を直接模写したとして挙げられているものは、一つもありません。また、モローが残した覚え書きの内でもシャセリオーの名は一度しか現われません。この一度というのも、火災による損傷を蒙った会計検査院の壁画を救うべく、公けに雑誌に掲載することを意図された文章であり、おそらくモローが自発的に著わしたものというよりは、モローの若き友人であり、シャセリオーを高く評価していたアリ・ルナンに請われて書いたものと考えられています。後年のモローは、シャセリオーについて尋ねられた時、二人の間柄は、若僧と芸術の世界で既に重要な位置を占める人間との関係でしかなかった、と語ったとのことです。この言葉は信じ難い、とモローの研究者マテューは述べているのですが、二人の関係が実際どうであったにせよ、それを確実に根拠づける資料は意外に乏しい、ということを念頭に置いておかなければならないでしょう。 さてこれから、シャセリオーの及ぼした影響を、具体的な作品に即して見ていきましょう。 最初に述べた、二人が交際していた時期のモローの作品には、シャセリオーの影響がはっきり現われています。当時、モローは数点の鉛筆による肖像デッサンを制作しました。これらの素描の精緻な、しかしやや柔かい筆致は、シャセリオーの同類の肖像素描の、影響、と言うよりは模倣を示しています。ちなみにシャセリオーは、モローに二点の肖像素描を与えたことがあります。またモローは、シャセリオーの横顔を描いた素描を残しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同様の直接的な模倣は、構想画にも現われています。例えば1853年のサロンに出品された『雅歌』(→こちら:当該作品の頁)は、後の評者によって、失なわれたシャセリオーの作品のレプリカのよう、と述べられることになります。同じ年のサロン出品になる『ダリウス』も、やはりシャセリオーのスタイルを模倣したものです。こうした模倣を示しているものの中から、ここでは一点の水彩画を取り上げましょう〈右・図1〉。この作品は、1853年に制作の始められた『テスピウスの娘たち』の人物の一人を独立させたものです。『テスピウスの娘たち』の当初の構想は、同じ53年のサロンに出品されたシャセリオーの『テピダリウム』(→こちら:当該作品の頁)に着想を負っていることがマテューによって指摘されているのですが、この水彩画もホルテンが述べるように、明らかにシャセリオーの描き方を模したものです。形態を単純化した、しかし丸味のある量感豊かな人体の把握は、典型的なシャセリオーの人物、特に女性像そのままです。ここでは更に、スタイルの模倣だけではなく、具体的な借用源を指摘することができます。即ちこの女性の胸から上の部分は、今触れたシャセリオーの『テピダリウム』の〈左・図2〉、左側二列目で台に両肘をのせ、顔を伏せている娘の姿に由来しています。画面手前側の右肩をこころもち上げ、首を上げた肩によせ、やや額を伏せ両目を閉じている姿勢、さらに髪型に至るまで、シャセリオーの画面から移しとられています。低い台に腰掛けている全身のポーズについては、マルカントニオ・ライモンディの『思いに耽る娘』を描いた銅版画(→こちら:当該作品の頁)からの影響を考えることができるでしょう。 |  図1 モロ-《『眠り》  図2 シャセリオー《テピダリウム》(部分) 1853 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところでこの水彩には『眠り』という標題が書き込まれています。眠りや夢想というイメージは、この世界とは別の世界、内なる領域との交わりを表わすものとして、モローのみならずルドンはじめ象徴派の図像において重要な位置を占めることになります。シャセリオーの描く人物、特に女性像は、形態面以上にこの点でモローに決定的な影響を及ぼしたものと思われます。モローの作品には目を伏せ |

図3 シャセリオー《海のウェヌス》 1838  図4 モロー《アプロディーテー》 1870頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| こうした直接関連するものを越えて、シャセリオーの思いに耽る女性像は、モローの描く人物の一つの元型となりました。例えば1866年のサロンに出品された『オルフェウス』は〈右・図5〉、『ウェヌス』に多くを負っています。同様の例は少なからず見出すことができます。 |  図5 モロー《オルフェウス》 1865 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 先に進む前に、二人の関係を考えるのに、一つのヒントになるかも知れない例を挙げておきましょう。1852年に着手されたモローの『求婚者たち』の中の弓を射るオデュッセウスの姿は〈右・図6〉、シャセリオーの『ガリア人の防衛』中、右から三人目の弓を射る男の姿〈左・図7〉とよく一致します。但しシャセリオーのこの作品は、1853年に国の注文を受け55年の万国博覧会に出品されたものです。モローの作品の52年という年代を信じるならば、モローの方がシャセリオーより先行している可能性が大きくなります。『求婚者たち』の画面の中でオデュッセウスは片隅に追いやられているとはいえ、物語の主人公ではあり当初の構想に属しています。両者に共通の発想源があったのか、さもなくばモローの側からの影響を考えることができます。いづれにせよ、二人の間の密接な交渉を想定することが許されるでしょう。やはり『ガリア人の防衛』との類似がマテューによって指摘されている、1853年の年記のある『勝者の帰還』についても同様の問題が生じます。 |  図6 モロー《求婚者たち》(部分) 1852着手  図7 シャセリオー《ガリア人の防衛》(部分) 1855 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さてシャセリオーは1856年、37歳の若さで没します。モローは以後、己れのスタイルを形成していく訳ですが、シャセリオーの作品はこの後も強い影響を及ぼし続けることになります。シャセリオーの作品はその死後も、パリの各地にある装飾画はもとより、多くの作品がパリに集中していた模様で、それがまず兄フレデリックのコレクション、次いで甥アルチュール・シャセリオー男爵の大コレクションとなります。それ故モローは、シャセリオーの作品を見ようと思えば難なく見ることができたでしょう。以下シャセリオーの作品を発想源にしていると指摘できるものから、幾つかの例を挙げたいと思います。ただ先に述べたように、直接的な資料が乏しいことは銘記しておく必要があります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1857年から59年までのイタリア旅行の後、暫くのブランクを経て、1864年から69年までモローは再びサロンに出品するようになります。この時期からモローはその個性を現わし始めます。この間の作品では、1869年のサロンに出品された水彩画『詩人と聖女』〈右・図8〉について、シャセリオーの『アポロンとダフネー』〈左・図9〉からの影響がレプリウールによって指摘されています。竪琴を背負い脆く詩人、顎の尖った顔立ち、 |

図8 モロー『詩人と聖女(薔薇の奇蹟)』 1868  図9 シャセリオー《アポロンとダフネ》 1845 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モローは何度かアポロンとダフネーの物語を取り上げています。その内一点は、残念ながら実見していないのですが、マテューによればシャセリオーの構図をそのまま左右逆にしたものだということです。しかしシャセリオーの構図の影響はこれだけに留まりませんでした。後に描かれた『詩人の嘆き』〈右・図10〉は、『詩人と聖女』以上にシャセリオーの作品に近づいています。二人の登場人物は、『詩人と聖女』の場合よりシャセリオーの原作に忠実でより間を詰めており、上から見下ろすムーサと下から見上げる詩人の配置はシャセリオーをそのままなぞっています。ただシャセリオーの作品に見られる燃え上がるような構図の動きは、ここでは鎮静したものとなっています。1874年頃制作された『メッサリーナ』〈右・図11〉では、ヒロインのからだの向きは変化していますが、彼女の腰に腕を巻きつけている奴隷の姿はシャセリオーのアポロンに一層近いものです。この他に『デーイアネイラ』のための素描の一つ、ラ・フォンテーヌの寓話への挿絵の内『娘に変身した二十日鼠』などの人物たちの関係も、シャセリオーの範にならっています。少し変わったところでは、『レダ』の主題を取りあげた小品の一つが〈右・図12〉、やはりシャセリオーの構図を借りています。ここでのレダと白鳥の配置も、シャセリオーにおけるダフネーとアポロンの関係と良く一致しています。 |  図10 モロー《詩人の嘆き》 1882頃  図11 モロー《メッサリーナ》 1874  図12 モロー《レーダー》 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シャセリオーの『アポロンとダフネー』からは、上方から見下ろすもの即ち崇拝されるべきものとしての女性、それに拝脆し霊感を受けとる芸術活動一般の象徴としての詩人、視線によって結ばれる両者の関係、光輪や風が暗示する場面の神聖な性格などの要素を読みとることができ、これちがモローに非常に大きな影響を与えたものと思われます。この点で『アポロンとダフネー』の影響は更に深く、モローが繰り返し採用した、画面の中で登場人物二人が視線を対峙させる、という構図全般の元型となったと考えることができるでしょう。その早い例が、1864年のサロンに出品されモローの出世作となった『オイディプスとスフィンクス』です〈右・図13〉。この作品には、アングルの同じ主題の先例をはじめとして、幾つかの影響源を挙げることができます。しかしスフィンクスがオイディプスの胸にしがみつき視線を交すというこの作の |

図13 モロー《オイディプスとスフィンクス》 1864 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、これらシャセリオーの『アポロンとダフネー』に影響された作品はしかし、シャセリオーの作品において色彩と筆致が生み出していた熱気を持ってはいません。またシャセリオーにおいては、アポロンからダフネーへと、人物は画面に対して、浅くはあるけれども斜めに配されていました。これに対してモローでは、二人の人物が画面に対して平行に並べられることが多くなります。このため、画面が平面として完結するとともに、人物間の関係がより図式的な観念性を帯びるようになります。またシャセリオーのダフネーが両腕を頭の上に高く挙げているのに対して、モローにおいて上側にいる人物はいづれも、手を首より上に持ち上げることなく、しばしば片腕をダラリと下げている点に注意しましょう。このため構図全体から動きが奪い取られます。先に見た『ウェヌス』に示唆を得た作品でも同じ事が観察されます。モローの想像力にあっては、上昇というヴェクトルはあまり力を持っていないことの現われをここに見ることができるでしょう。このようにシャセリオーからの影響を強く受けながら、モローの作品はより鎮静した、冷ややかなものとなります。画面は平面性を増し、内容は観念的な図式を暗示します。これはシャセリオーの芸術とモローの芸術との間に、常に横たわる性格の相違となっているのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところでシャセリオーの『アポロンとダフネー』は、モローの晩年に至ってもなお、発想の源となり続けました。1893年の『詩人とセイレーン』〈右・図14〉において、竪琴を背負う詩人と、足下にうづくまる彼を上から見下ろす妖怪の姿には、シャセリオーの『アポロンとダフネー』の思い出が見てとられます。ただここでは、詩人の力無げな様子、セイレーンの見開かれ見据えるような目、セイレーンの身の丈が詩人より数段大きいことなどに、両者の間の圧倒的な力の差を読みとることができます。ここにはモロー晩年の重要なテーマである、超人間的な力の描出、という主題が反映しているのです。 |  図14 モロー《詩人とセイレーン》 1893 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さて、中期のモローに話を戻しましょう。〈左・図15〉図は、1865年のサロンに出品された『イアソーン』です。この作品に関しては、ソドマの『アレクサンドロスとロクサーナの結婚』(→こちら:当該作品の頁)中の、婚姻の神と寵臣へフェスティオンの組み合わせが参照されたことを、マテューが指摘しました。モローはローマでこのフレスコを模写しています。二人の人物が並び、後ろに立つ人物が前の人物の肩に手を置くという配置、イアソーンの左肩を少し引き、左足に体重をかけた姿勢かあその髪型に至るまでモローはソドマから借りています。しかしながら、この構図のための素描の一つ〈右・図16〉に目を移すと、完成作と多分にニュアンスが変化しています。二人は共に目を伏せ、メディアは後ろからイアソーンの首に腕を巻きつけ、首を傾げています。両者の間に距たりが置かれた完成作は、メディアのイアソーンに対する支配を陪示していました。これに対し素描では、二人は一つに溶け合ったものとして描かれており、より柔かい雰囲気を醸し出しています。この素描については、ソドマとは別にシャセリオーの『デスデモデモーナ』〈左・図17〉を発想源として挙げることができます。『デスデモーナ』においても、重なるように並ぶ二人の人物が構図の中央を占めています。後ろに立つ侍女は、素描のメディア同様目を伏せ、右にやや首を傾げています。素描の柔かい雰囲気は、シャセリオーの画面の柔かなテクスチャーを反映しているものと見なすことができるでしょう。モローは『イアソーン』の構想を練るに当って、最初シャセリオーの『デスデモーナ』から構図を借りて、二人の恋人たちを一体化したものとして描こうとしました。しかしイアソーソとメディアの物語の成行き、即ちメディアの魔女という素姓や物語の悲劇的な結末に思いを及ぼす内に、両者の間を力の関係を暗示するものとして表わした方が良いと考え、その際ソドマの模写を参照したものでしょう。ここには、制作の準備段階においては自由で熱気を帯びていながら、仕上げの段階においては冷却してしまうという、モローのみならず19世紀の画家たちにしばしば見られるプロセスが認められます。そして先に述べた、シャセリオーに対してモローでは絵の性格が冷たく観念的になってしまうという変化も、シャセリオーとモロー二人の違いであるに留まらず、モロー自身の内部においても、制作の初期の段階から仕上げの段階に至る推移に反映しているのです。 |

図15 モロー《イアソーン》 1865  図16 モロー《イアソーン》  図17 シャセリオー《デスデモーナ》 1849 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところで『アポロンとダフネー』の場合同様、『デスデモーナ』の及ぼした影響も『イアソーン』一作に留まりませんでした。特に『化粧』という後の小品では〈右・図右18〉、『デスデモーナ』におけるヒロインと侍女の関係が殆んどそのまま移されています。しかしシャセリオーのデスデモーナの、大きな目や首を傾げた様子と、モローの女性の首を真っ直ぐ伸ばした冷たい顔立ちは、シャセリオーの女性像とモローの女性像の違いをよく窺わせます。 〈右・図19〉図はレダと白鳥を措いた小品の一つですが、ここでもレダと白鳥の関係は、シャセリオーの作品におけるデスデモーナと侍女の配置を忠実になぞっています。さらに、『イアソーン』の素描同様、モローがここでシャセリオーから抽き出したのは、二人が一体化したさまの表現です。公けの場に出すことを予想していない、習作の領域に属する作品特有の自由な水彩の処理が、一体化の表現を成り立たせています。 |

図18 モロー《化粧》 1881頃  図19 モロー《レーダー》 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『デスデモーナ』とモローの関係について、最後に1865年のサロンに出品された『若者と死』〈右・図20〉に触れておきたいと思います。発表当時テオフィル・トレは、この作品と、同じサロンに出品された『イアソーン』との構図の類似を指摘しました。ここでも二人の関係が重なるように配されており、シャセリオーの特定の作品の影響を否定したホルテンの意見にもかかわらず、『デスデモーナ』の影響を考えることができるでしょう。この作品は若くして死んだシャセリオーの思い出に捧げられたものです。シャセリオーの死んだ1856年に制作が始められ、9年後にやっと完成したもので、伝統的な寓意から離れて、独自の象徴主義を打ち出した最初の作品と今日考えられています。 |  図20 モロー《若者と死》 1865 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さてモローは、1869年の出品以後76年までサロンへの出品を中断します。この間の制作になる作品で、シャセリオーの影響を認めることのできるものについては、先に『デーイアネイラ』や『メッサリーナ』などに触れましたが、他にサッフォーの連作への影響が研究者によって指摘されています。ここでは二人の作品の間の異同について、簡単にまとめてみましょう。モローはサッフォーの自殺の場面を三つに分け、それぞれ数点の作品を残していますが、そのいずれもシャセリオーにならったものです。最も早い作例は1867年の制作になるもので〈右・図21〉、レウカディアの岬から飛び降り、淵を落ちていく女詩人を描いています。同じ場面を措いたシャセリオーの作品は〈左・図22〉、筆致の激しいロマン派色の濃いものです。シャセリオーのヒロインが示す足の配置は、モローにそのまま引き継がれています。モローのサッフォーの髪が散らばっているさまも、シャセリオーを真似たものでしょう。シャセリオーの構図にはグロの先例があります(→こちら:当該作品の頁)。ただグロもシャセリオーもサッフォーが岬から跳躍した瞬間を捉えているのに対し、モローは1867年の作でも後のヴァージョン(→こちら:当該作品の頁など)でも、既にかなり崖を落ちてきたところを描いており、崖が画面の上から下まで続いています。そのためグロやシャセリオーにおける劇的な性格が抑えられることになります。他方モローは、断崖の上から飛び立たんとする人物というモティーフを、同じ1867年の制作になる『キマイラ』(→こちら:当該作品の頁)で取り上げています。墜落というモティーフはさらに、1878年の万国博覧会に出品された『謎を解かれたスフィンクス』(→こちら:当該作品の頁)にも現われることになるでしょう。 |

図21 モロー《淵を落ちるサッフォー》 1867  図22 シャセリオー《海に身を投げるサッフォー》 1840 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次に、淵を落ちていくサッフォーに先立つ場面を、1872年の水彩〈右・図23〉をはじめとする数点の作品でモローは取り上げました。サッフォーはレウカディアの岬の上で思いに沈んでいます。同じ場面を描いたシャセリオーの作品は〈左・図24〉、激しい筆致と堂々たる人体の量感を示す、小品ながらモニュマンタルなものです。これに対してモローのサッフォーは、画面中央にやや距離を置いて配され、衣服や風景の描写に精緻な装飾性を示しています。概して、シャセリオーは浅い空間に量感のある人体を大きく配することが多いのに対し、モローでは、特に後期以降になると、人物は小さく、シャセリオーが重視しなかった風景の役割りが大きくなり、画面の平面性を強める傾向があります。やはりシャセリオーに大きな影響を受けたビュヴィス・ド・シャヴァンヌにも同じ傾向が見られ、19世紀後半、画面の平面性が強調されていくという絵画史の流れを反映しているものと見なすことができるでしょう。 ところで二つの場面においてシャセリオーのサッフォーはいづれも目を開いているのに対し、モローのサッフォーはどちらの場面でも目を閉ざしています。このため、シャセリオーのヒロインが生きた人間の感情を感じさせるのに対し、モローにあっては既に別の世界に属しているかの感を与えています。またシャセリオー及びグロの作品がどれも夜景であるのに対し、モローの画面はまだ明るく、モローが好んで描いた夕陽が見えます。 |

図23 モロー《岩の上のサッフォー》 1872  図24 シャセリオー《レウカディアの岬から身を投げんとするサッフォー》 1849 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サッフォーの連作の最後の場面は、彼女の亡骸が崖の下に打ち寄せられているところです。この場面を描いたシャセリオーの作品は現存していませんが、残された素描〈左・図25〉から見て、モローの構図〈右・図26、また→こちら:同じ主題の作品の頁〉はここに想を得ていると、シャセリオーの研究者であるサンドスが述べています。シャセリオーの作品はやはり夜景で、月光が射していたと伝えられています。モローの作品はここでは、月を描いているようですが、その描写にはクロード・ロランの影響が考えられます。 サッフォーの連作は1866年の『オルフェウス』とともに、詩人の死の全自然への共鳴をその主題としており、ここでの風景の役割りの重要さは、この連作がモロー中期から後期への移行段階に位置することを物語っています。竪琴を担う詩人、特にその死のテーマは、宿命の女のテーマとともにモローの主題群を貫く二つの軸を構成していますが、ここでもシャセリオーの先例が大きな示唆を与えたのです。 |

図25 シャセリオー《砂浜に流されたサッフォーのための習作》 1849  図26 モロー《サッフォーの死》 1872頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1876年から80年まで、モローは三 |

図27 モロー《殉教者として赦される聖セバスティアヌス》 1876頃  図28 シャセリオー《エティオピアの宦官を洗礼する聖ビリポ》(部分) 1853 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モローはセバスティアヌスの殉教の場面を以前にも何度か取り上げていますが(→こちら:件の主題の作品の頁や、そちら:また別の作品の頁など)、ここでの主題は詩人の霊感、特にヘシオドスとムーサを描いたものに連なっています。モローにとって異教の詩人とキリスト教の聖者は同族であり、芸術は神的なものとの交渉という点で宗教と同じ範疇に属しています。それ故セバスティアヌスと天使、ヘシオドスとムーサを描いた作品双方に、同じ『声』という標題を与えたこともあります。さて1858年、イタリア旋行中に描かれた最初のへシオドスとムーサの作例は(→こちら:当該作品の頁)、ブルボン宮の図書室にあるドラクロワの同じ主題の構図(→こちら:当該作品の頁)に想を得たものと思われ、眠るヘシオドスとその上に舞い降りるムーサを、向かい合わせに配しています。しかし以後の作例はその殆んどが、ムーサを歩むヘシオドスの真後ろに描くようになります。ただある水彩〈右・図29〉では、ムーサは休むヘシオドスの背後高く、斜めに浮かび、シャセリオーの天使に近い配置を示しています。この作品の年代は判っていませんが、『ヘシオドスとムーサ』の主題と『セバスティアヌスと天使』とを結ぶ位置にあると言うことができます。ただしこの時点では、シャセリオーの影響とともにドラクロワの影響を考えなければなりません。というのは先に『ヘシオドスとムーサ』への影響について触れたドラクロワの作品のある、同じブルボン宮図書室の『ソクラテスとダイモーン』〈右・図30〉及び『アダムとエヴァの追放』などの画面がやはり、類似の構図を示しているのです。ブルボン宮図書室のドラクロワの装飾にはヘシオドスとムーサ以外にも、洗礼者ヨハネの斬首(→こちら:当該作品の頁)、オルフェウス、アレクサンドロスなどモローが参照したと思われるものが幾つかあり、問題のへシオドスとムーサの新たな構図にも示唆を与えたものでしょう。『セバスティアヌス』になると、天使の体勢の点でシャセリオーの画面とより一致しており、またシャセリオーに倣って人物間の距離が縮まり、ここでモローはドラクロワから離れて、シャセリオーのモティーフに倣ったものと考えられます。その理由としては、ピリポの光輪が暗示する宗教的性格が、よりモローの意図に適ったのでしょう。 |  図29 モロー《ヘーシオドス》 1867頃ないし80年代初頭  図30 ドラクロワ《ソークラテースとそのダイモーン》 1846-47 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シャセリオーのビリポと天使から得られたモティーフは、晩年のモローが描いた詩人像に繰り返し現われます。ここではその内から、『エヴァ』を描いた水彩画〈右・図31〉を例として挙げておきましょう。木にもたれているエヴァと彼女を誘惑する悪魔の位置は、シャセリオーのピリポと天使のそれを忠実になぞっています。虚空から人間に語り掛けるのは、善なるものとは限らないわけです。この点に、元来のモローの構想であったと思われる善と悪の対立という図式が、晩年になると、神的なるものと人間あるいは自然との対置という範疇に移行していく過程の現われを認めることができるでしょう。他方、一般に悪や自然の具現と考えられているモローの〈宿命の女〉像が、モローがある作品の註釈で記したように、「未知なるもの、神秘なるものを激しく求める」という点で〈詩人〉のイメージと重なり合うところがあることがわかります。 ところでここでの悪魔は、エヴァに比べて非常に小さく描かれています。これはこの作品に限らず、晩年のモローの詩人の霊感の図像や、モローのいう〈キマイラ〉の主題などにしばしば見られ、人間の内なるもの、あるいは活けるものとしての自然のうごめきを具象化しょうとしたものです。この点この小型化した存在のイメージは、晩年のモローの作品の註釈に見られる自然の汎神論的な活性化のヴィジョンと関連しています。このようなモロー晩年の神秘主義的な関心、人間と神的なものとの交渉の絵画化に当って、シャセリオーの聖人と天使のモティーフが重要な出発点の一つとなったと言うことができるのです。 |

図31 モロー《エヴァ》 1880-85頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

晩年に至っても、今迄に触れた作品以外でシャセリオーの影響を指摘できるものが見出されます。例えば大原美術館の『雅歌』〈右・図32〉は、会計検査院の壁画の内沈黙の寓意像〈左・図33〉からそのポーズを得たものでしょう。双方首を一方に傾げ、傾げた方の手を口下に持って行き、もう一方の手をダラリと下げています。そして傾げた首から、絵を視る者の方を見つめる目がポイントとなっています。絵を視る者に真っ直向けられた視線というモティーフは、晩年のモローの作品において重要な意味を持っています。 |

図32 モロー《雅歌 1893  図33 シャセリオー《沈黙》 1848 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 晩年のモローの描く世界が、多分に神秘主義的な色彩を帯びていることは既に触れました。神的なものの顕現という主題を絵画化するために、晩年のモローは中世の美術に範を仰いで(→こちら:中世の細密画の模写の頁など)、絵を視る者を真っ直見据える正面像のモティーフを何度か取り上げます。この正面像のモティーフにシャセリオーの影響を見ることができます。モローは自宅に、シャセリオーのサン・メルリ教会の壁画(→こちら:当該作品の頁)及び姉妹像(→こちら:当該作品の頁)、ラコルデール神父像〈左・図34〉の写真を飾っていたといいます。この二点の肖像画では、シャセリオーの描く人物特有の大きな目が、見る者を真っ直見つめています。硬質な肉付けと垂直性の勝った形態が視線の強さを強調します。モローは肖像画というジャンルにあまり関心を示さなかったので、〈右・図35〉やはり硬い線と正面性で捉えられた晩年の自画像を除けば、この二点の作品がモローの仕事に直接反映しているのを認めることはできません。しかしモローが超自然的なものの顕われとして正面像の視線を強調する時、この二点の作品の、肉体性を抑えた、意志の発現としての視線を思い出していたと考えることは、意味の無い事ではないでしょう。 |  図34 シャセリオー《ラコルデール》 1840  図35 モロー《自画像》 1876頃? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| またモローの作品中、左右相称の構図が現われる早い例の一つに、1876年のサロンに出品された『へロデの前で踊るサロメ』があります〈右・図36〉。この作品の背景の、画面中央に偶像を配しその左右に円柱を並べるという構成は、シャセリオーのパリのサン・メルリ教会にある『エジプトのマリアの回心』〈左・図37〉から学んだものでしょう。この作品も先の二点同様、モローが自宅にその写真を飾っていたというものです。そしてへロデの玉座の構成はそのまま、1895年の『ユピテルとセメレー』〈右・図38〉に受け継がれます。この作品ほ晩年のモローにおける正面像のモティーフの代表的な例であって、単なるギリシア神話の図解ではなく、モロー自身の信仰を託したイコンと化しています。ここでのユビテルとその右膝の上で神の威光に打たれるセメレーの姿は、モローがシャセリオーの『アポロンとダフネー』から引き出した対峙の図式に連なり、一方ユピテルとその左肩から顔を出している有翼の精霊の対は、シャセリオーの『デスデモーナ』あるいは『ビリポ』の系列に属しています。このようにこの作品はシャセリオーから引き出したモティーフを用いながら、自己のヴィジョンを達成せんとした綜合的作品というべきものなのです。 |  図36 モロー《ヘロデ王の前で踊るサロメ》 1876  図37 シャセリオー 上:《エジプトの聖マリアの回心》、下:《エジプトの聖マリアの埋葬》 1843  図38 《ユピテルとセメレー》 1894-95 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モロー最後の構想となった『死せる竪琴』〈右・図39〉は、1890年頃の『神秘の花』(→こちら:当該作品の頁)と共に、宙高く十字架を捧げもつ人物を中央に配しています。この印象的なモティーフは、シャセリオーがパリのサン・ロック教会のために描いた『インド人たちに洗礼を施す聖フランチェスコ・ザビエル』〈左・図40〉によるものでしょう。この作品の異教世界に対するキリスト教の勝利という主題は、モローの註釈にそのまま受け継がれています。ただモローの場合は、完全に神話的な表現となっています。このようにモローは、その生涯の最後に至るまでシャセリオーから想を汲み続けたのです。 |  図39 モロー《死せる竪琴》 1896-97頃  図40 シャセリオー《聖フランシスコ・ザビエルがインド人たちに洗礼を施す》 1853 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

以上、シャセリオーからモローへの、具体的なモティーフの影響を見てきました。他にも影響を指摘できる作品、あるいは既に研究者によって指摘されているものは少なからずありますが、今回は特に重要なものに話を限らせて頂きました。次に、影響のより一般的な面を考えてみたいと思います。まず、内容面でポイントを二つほど抑えた後、様式上の問題を取り上げることにします。 シャセリオーの仕事の内、とりわけモローに影響を及ぼしたのは、その女性像でしょう。これまでにもその例を幾つか見てきましたが、シャセリオーの描く女性たちは一般に、豪奢な装飾を傍らに、豊かな肉体を動かすでもなく物憂気に思いに沈んでいます。装飾の豪華さ、美の典型としての女性、その内省的な性格はそのままモローの女性像に引き継がれています。但しモローにあっては、装飾は遥かに増殖します。シャセリオーにおいて量感を強調していた形態の単純化は、モローになると人体を貧弱な、観念的なものにしてしまい、画面全体の平面性の内に組み込まれます。シャセリオーの画面の持つ暖かさ、柔かさは、冷たくよそよそしいものとなるでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

シャセリオーの作品の持つ異国情緒も、モローをひきつける重要な要素だったことでしょう。シャセリオーはカリブ海のサント・ドミンゴ島に生まれたという出自のせいもあってか、作品に独特のノスタルジックな気分を表出しています。これは1846年、現実にアルジェリアに旅行する以前の作品に寧ろ著しく、未だ絵のスタイルが安定しないこともそうした雰囲気を強調することを助けています。量感豊かな肉体にもかかわらず、彼の描く人物、特に女性像はその大きな目で、どこか遠くを見ているといった様子をしています。このため彼のオリアンタリスムは、ドカンらの如き絵葉書的地誌性を主としたものとも、アングルの様に形態への関心が優先するものとも、ドラクロワのようにモニュマンタルな歴史画たらんとするものとも異なった、主観的個人的な感情を吹き込まれたものとなっています。 さて、モローが取り上げた画題は主にギリシア神話や聖書から題材を得ており、その意味で古典的な歴史画の枠内にあります。しかし彼は同時代のアカデミシャンとは異なり、描かれる時代の考古学的再構成を重視せず、むしろ折衷主義を「想像力の調和」と呼んで積極的に推し進めました。風景は地誌的な個別性、現実性を排され、幻想的あるいは象徴的な性格を帯びるようになります。こうした幻想性乃至象徴性は、シャセリオーの主観的、内面的なオリアンタリスムを出発点とした、と系譜づけることができるでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

シャセリオーのモローに対する影響として女性像、主観的な異国情緒の二つを挙げました。これらはシャセリオーの影響を語る際常に指摘されるところです。しかしあまり注目されていませんが、こうした内容面以外に様式上の問題をもモローはシャセリオーから引き継ぎました。線と色彩の問題がそれです。最初に触れたように、シャセリオーはしばしば、アングルの線とドラクロワの色彩を綜合しようとした画家、と云う風に評価されます。このような説明を単純な図式化として斥ける研究者もいますが、シャセリオーの歩みをこうした問題を反映しているものと見なすことは、必ずしも無意味ではありません。 彼の画業は大まかには、1846年のアルジェリア旅行、48年の会計検査院の装飾の完成あたりを境として、前後二期に分けることができます。前期においては、線のアラベスクの誇張が、彼独特の人体の豊かな肉付けに強調されて、甘美でノスタルジックな気分をかもし出しています。これは特に女性像において著しいものです。後期になると、前期に見られたアンバランスさは調整され、形態はより単純化された、大地に根を下ろした重量感あるものとなります。筆触はより幅広く、光と影そして暖かい色彩の統合されたモニュマンタルな画面を作り出しますが、一方前期に見られた独特の抒情性はやや影を薄くします。 線と色彩の対立という問題は、15-16世紀におけるフィレンツェ派とヴェネツィア派の対置、17世紀におけるプッサン派とルーベンス派の対立などに見られるように、完成 - 未完成の問題とも絡み合いながら、近世絵画史を動かしてきた重要な因子の一つでした。19世紀になると、線を基本とするアカデミスムが規範として定着しながら、他方受け継ぐべき伝統が実質的には空洞化していたために、この問題は強く活性化することになります。後のドガ、ルノワール、ゴーギャン、スーラといった画家たちの努力も、この問題を少なくとも一つの軸として展開したと捉えることができるでしょう。 同様にモローの画業の歩みも、シャセリオーの課題への解答として考えることができます。ただモローはシャセリオーより動揺の振幅がずっと大きく、最終的には、綜合すべきものを根本的に分裂させてしまったのです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

そうした事態をはっきり反映しているのが、いわゆる『〈入墨〉のサロメ』です〈右・図41〉。この作品は先に触れた『ヘロデの前で踊るサロメ』のための油彩習作の一つで、背景やサロメのポーズに多少の違いはあるものの、大凡の構図は既に定まっています。ここではサロメは裸体ですが、彼女の肉付け、建築の明暗などは精緻に仕上げられています。ところが明暗の調子については丁寧に仕上げられている画面のその上から、賦彩とはっきりズレを見せて、細かい装飾の輪郭が描き足されているのです。サロメのからだの上とその右側は黒で、右端及び左端の柱とヘロデアの上には白で描き込まれたこの線は、肥痩や動きを示さない、ただ細密に輪郭づけるためだけの線で、背後の賦彩された部分と空間上連続していません。左端の柱とヘロデアの上に描かれた線などは、同一平面上に属しています。この全く表情のない線が、モローの描いた女性の内では珍しく、スラリとしたプロポーションを持つサロメの白い裸身の上に重ねられている |

図41 モロー《踊るサロメ(入墨のサロメ・刺青のサロメ)》 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 制作過程の上から見れば、はじめ別々のものとして模索されてきた線と色彩がここで重ね合わされ、ズレが調整されて完成作に至るのだと述べることができます。モローは一方で〈左・図42〉、モデルを用いてポーズを研究したり、アクセサリー等の細部を煮つめていったことを示す素描を多く残しました。もう一方では〈右・図43〉、これらの研究に続いて、あるいは平行して、画面全体の明暗や色の調子を試みた、素描や油彩水彩の習作を制作しました。こうした過程を経て完成したのが『ヘロデの前で踊るサロメ』です〈左・図36〉。 |  図42 モロー《サロメのための裸婦習作》  図43 モロー《ヘロデ王の前で踊るサロメ》 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『オイディプスとスフィンクス』や『イアソーン』等モロー中期の大作は、縦長の画面に大きく一人か二人の人物を配したものが多く、背景はしばしばレオナルド風の架空の岩山です。構図は動きの無い凍結したもので、寓意的な観念を読みとらせようとします。その際、人体は筆の跡を見せない滑らかな仕上げで処理されるのに対し、背景は厚塗りの絵画的なもので、マティエールの効果を強調しています。作品によっては人物の処理と背景の処理の違いがあらわになっています。 『ヘロデの前で踊るサロメ』等の後期の作品では、画面に対して人物が小さくなり、背景の占める比重がずっと大きくなります。画面全体は統一された光に浸され、人物はその調子の内に溶け込みます」。この光の効果に関しては、レンブラントの影響が強く働いています。このようにして、抽象的な観念を図式的に読みとらせようとするよりも、画面の暗示的な性格が強くなるのです。 この作品では建築も人物もびっしり細かい装飾で覆われています。細密な装飾はその豪奢さによって、画面に非現実的な性格を与えます。これがアリ・ルナンによって、モローの制作原理の一つとされた〈必要な豊かさ〉です。また輪郭づけられた細部一つ一つに光が反射することによって、画面全体の光と影、空気の描写の統一が得られます。線の細かさは光の描写に仲介されることによって、色彩乃至マティエールに大きな比重を与えます。画面全体、特に上半分はかなりの厚塗りとなっています。これはシャセリオー以来の、線と色彩の融合の問題に対する一つの解答なのです。レンブラント風の光によるこの解決は、シャセリオー後期の歩みをなぞるものと考えることができるでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところで細部を輪郭づける線は、〈右・図44〉画面上部の光に明るく照らされた部分にはっきり窺われるように、細密ではあるが細く弱々しいもので、光に浮き上がっているように見えます。制作の順序としては、ざっと事物の配置を定め、明暗に従って賦彩を施した後、それを邪魔しないよう上から輪郭を描き足したのです。〈入墨〉は習作だけではなく、完成作でも行なわれている訳です。ここに意味されているのは、モローの画家としての想像力の内では、線の領域と色彩の領域が別々の独立したものとして存在しているということです。線と色彩の綜合はシャセリオーのようにモニュマンタルな形態の創造によってなされるのではなく、線と色彩が一旦別々のものとして分離され、その後重ね合わされることによってなされます。当然その綜合はかりそめのものとなり、作品の弱さに繋がります。この『サロメ』でも、人物の配置は画面に平行した平面的なもので、人物のいる画面下部と深みを暗示する上部はうまく一つになっておらず、人物の輪郭も硬張っています。線も色彩も内から充実した形態を生み出すのではなく、画面の平面性に忠実に、線は観念的で抽象的なものに、色彩は絵具の物質性を強調したものになります。この点に19世紀後半の絵画史の状況が反映しているのを認めることができるでしょう。 |  図44 図36の細部 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 賦彩した上から線を引くという手続きに関しては、以前の作品に手がかりを求めることができます。『オイディプスとスフィンクス』が発表された当時、注目された点の一つは輪郭の黒い線だったということです。これは特に画面下の屍の足に目立つ他(→こちら:当該作品の頁、細部)、スフィンクスの横顔などにも見られます。古典主義絵画の基本は線にあるとはいっても、それは決して完成された油彩画において、黒い線がはっきり現われることを意味しないということなのでしょう。こうした点が当時、中期のモローに対するラファエルロ以前の絵画、特にマンテーニャの模倣を云々する理由の一つとなりました。 一方このような黒の輪郭はシャセリオーの作品、特に習作類に見られます。サンドスはこれをジェリコーからの影響と考えています。他にミレーなどにも同様の技法が認められます。そうした例を観察しますと、線が色の内側にひかれている箇所を少なからず見出すことができます。先に輪郭をひいてからその内側に色を塗るのではなく、まず賦彩し、その上から線をひいているのです。シャセリオーについてはテオフィル・トレがつとに、輪郭を引いてからその内側に平らに色を配する通常の手順とは逆に、シャセリオーは「まず彼のイメージの形を色の関係として光の推移によって表わし、形が輝きを発したならば、黒の線とデッサンの力強いアクセントによって輪郭を囲むのだ」と指摘しています。 但し、以上の色から線へと云う手順とモローの〈入墨〉には大きな違いがあります。シャセリオーらの場合、線は輪郭をとることによって、縁取られた形態の浮彫り的なヴォリュームを強調することになります。モローの〈入墨〉は、人体や建築の形態の限界を定めるのではなく、人体なり建築物なりの表面上に施された装飾の模様としてあります。衣服の色を賦彩した後、その上から模様を表わす線を描き足すという描法は、ルネサンス以来の肖像画等にしばしば見られるところで、後にマティスも用いることになります。建築物を描くのに色の上から輪郭を施すというのは、ターナーの幾つかの作品にも見ることができます。ただモローの〈入墨〉においては、線と色がもはやぴったり重ならないまでに、それぞれ自立してしまっているのです。画面は線の属する平面と色の属する平面二つを重ねたものとなっています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この線と色彩は以後どんどん分裂の相を深めていきます。まず線の領域では〈左・図45〉、〈必要な豊かさ〉の要請に従って装飾をふんだんに施した人物を、肉付けや肥痩の乏しい線で描いた、文字通り装飾的な素描が数多く残されています。こうした画面を支配するのは線の特性であって、色彩が加えられた場合画面はしばしば重苦しいものとなります。先に見た『ユピテルとセメレー』はその典型的な例です。 |  図45 モロー《アレクサンドロスの勝利のための人物たちの習作》 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次に色の論理だけで画面が成立しているものとして、モローのアトリエには一見して何ら具象的な主題を捉えることのできない油彩群が残されています〈右・図46〉。そこでは一切が色彩の輝きとマティエールの効果のためにあります。これらの画面の内には、主題のわかっている構図との類似を見出すことのできるものもあり、元来後の大作のための色の配置を試みた習作として制作されたものと考えられます。とは言っても、幾人かの評者たちのように、これらの画面は何ら独立した意味を持つものではなく、20世紀の抽象絵画の先駆といったものではないとするだけでは、何も言ったことにはならないでしょう。むしろ考えなければならないのは、なぜこのような画面が制作されたかということです。そこで浮かび上がってくるのが、シャセリオーから受け継がれた線と色彩の問題です。綜合せんとした線と色をモローは逆に分裂させてしまったのであり、その尤も極端な結果としてこれら抽象的な画面が生まれたのです。 |  図46 モロー《エボーシュ》 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この問題に限らずモローの営なみは分裂の相において捉えることができます。自らの主題に詳細な註釈を与えながら、一方で自分の作品に説明は必要ないと繰り返す。完成作と習作の領域の作品との間に大きな落差がある。一方で過剰なまでに細部を刻み込んだ作品を作りながら、他方いかなる細部も認められない画面を残している。そして彼の大画面の多くは未完に終わりました。しかしこれらモローの矛盾は平面化への傾向、フォルムの解体とその再要請、逸話性の後退と純粋造形あるいはそれと裏表になった観念性の浮上などの、19世紀から20世紀に至る絵画の大きな流れを強く反映しているのです。 以上述べてきたように、シャセリオーの女性像やオリアンタリスムは、モローが作り上げる世界の出発点となりました。モローはシャセリオー在世時に留まらず、晩年に至るまで彼から具体的なモティーフを借り、その内の幾つかはモローにとって大きな意味を持つ図式となりました。さらに彼は、シャセリオーから線と色彩の綜合という課題を引き継ぎ、その解決に努力しながら、最終的にはこの二つを徹底的に分裂させてしまいました。これらモローの営なみは、19世紀中葉から後半にかけての美術の大きな流れの、非常に興味深い範例の一つとなっているのです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 最後に二つの作品を比較することによって、モローがシャセリオーから受け継いだ点と離れていった点を確認して、この発表を終わりたいと思います。一つはシャセリオーの『エステルの化粧』〈左・図47〉、もう一つはモローの『一角獣たち』です〈右・図48〉。シャセリオーの作品は、豊かな肉付けを施された裸婦を描いています。線のアラベスクはこの肉付けによって緊張感を与えられています。裸婦は当てどない視線をその大きな目から投げかけています。彼女の周囲には腕輪や壺など豪華な装飾が配され、緑、赤、青などの色面が大きく画面を満たしていることが豪奢さの印象を強めています。物思わし気な女性像、豪華な装飾と色彩、そこから生まれる幻想的な印象などは、モローの画面に受け継がれています。因みに赤や青などの強い色面を、裸婦の柔かい肌色の介在によって調和させるという構成や、背景の樹木を画面の垂直軸にしている点なども、両画面で一致しています。しかし二つの作品の性格は大きく変化しています。 モローにあってはまず、人物が画面に対して小さくなっています。そのため色彩は、シャセリオーにおけるような肉付けを失なって、より平坦な色面として画面の装飾的な性格を強めます。線もまた、肉付けの保証を失なって、微細に増殖するアラベスクとなります。それが最もはっきりしているのが、左前景に立つ女性の衣服や帽子に施された装飾です(→こちら:当該作品の頁、細部)。よく見れば線の描き出す装身具には何ら肉付けが与えられていず、平坦な赤、褐色、白の色面の上に模様が重ねられているだけの、いわゆる〈入墨〉となっています。〈入墨〉はここでは、線と色彩がそれぞれ独立した平面として互いの機能を浸食するに至っていない為、積極的な効果を生み出しています。このようにしてモローにあっては、シャセリオーにおける人間の肉体の持つ重みや暖かさは失われ、絵を視る者からより遠ざかった装飾的な平面として完結した、冷たくよそよそしい世界が描き出されるのです。 |

図47 シャセリオー《エステルの化粧》 1841  図48 モロー《一角獣たち》 1885-88頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME >美術の話 > シャセリオーからギュスターヴ・モローへ(1987) > おまけ:口頭発表時の原稿(1986) |