| Lady's Slipper, no.9, 1998.9, pp.14-25 | ||||||||||||||||||

軽く明るく気持ちよく、再び

石崎勝基 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| ●『コートールド・コレクション展』、日本橋高島屋、 1997年12月26日~98年2月17日、なんば高島屋、2月20日 ~3月17日、京都高島屋、4月16日~5月12日、より * 使用上のご注意:お手数ですが、図1のカラー図版を 手もとにおいていただければ、本稿をいっそうおいし く召しあがっていただけるかと存じます - たぶん。 |

||||||||||||||||||

| 四つ角でトライアングル サイテーのフィナーレね 種ともこ |

||||||||||||||||||

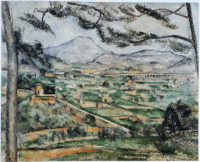

まずは印象批評から十四年を経て、同じ大阪は難波の高島屋で開かれた『コートールド・コレクション展』中、セザンヌの『サント=ヴィクトワール山』(図1)に再見したおりのとりあえずの印象というのが、とりわけとぎれとぎれのようにして続いていく山なみの輪郭に関して、ずいぶんとたどたどしい、おずおずした描き方なのかなというものだった。一度そう見えてしまうと、右下の平地の部分は、緑と明るい茶ないしオレンジの塗りわけがぴしっと決まっておらず、実際下描き風の青の輪郭線が透けてだか残されたままなので、なおさらその感が強い。上の松の枝でも輪郭と賦彩は一致せず、葉を表わす緑の少し長めの筆致は、隣あうものときっかりめりはりをつけて分節されていないため、いささかずるずるしたものと映る。 セザンヌが不器用だ下手だというのは、古典主義的なデッサンを規準に貶めるにせよ、それを逆転して「素朴さないし独創性」、「作家の真摯さ」のあかしとしてもちあげるにせよ、しばしば彼に浴びせられた評だということだが(1)、先の絵をふくめ今回展示された油彩八点、素描水彩四点、版画一点を眺めわたせば、著しく単純化された形態を不器用・下手と見なすかどうかはさておき、その形態と画布に喰いつくような高密度の筆致、および諧調のきわめて微妙な変化との交渉から、驚くべき硬質さをみなぎらせる『パイプをくわえた男』(図2)が、久遠の存在者とは云々との想いをめぐらさせずにはおかず、また晩年の水彩の典型の一つであろう『りんご、瓶と椅子の背のある静物』(図3)が、水彩の透明感(グアッシュということだが)と赤という色の発現を最大限に活かして、冷厳でもあろう壮麗さとの形容を呼びおこすのに比べても、もう一つぴしっとしていないかもしれないと感じてしまうのだった。 ではぴしっとしているとはどういうことなのかといえば(2)、栄養に富む作品が少なくない今回の展覧会からたとえば、ドーミエの二点の素描をあげてみよう(図4)。よく走り、動き回るドーミエの線は、カリカチュアの面白さを伝えるにとどまっていない。その動きはまず、鉛筆なりチョークが紙に接した時の感触、柔らかさや抵抗に応じており、次いで、描きだされる人体の軸からの牽引とつねに交渉しあうことで、人体のヴォリュームと丸みを表わす。さらに、このヴォリュームは紙の上で閉じて孤立することなく、紙全体のひろがりと緊張関係におかれており、もって紙のひろがりを厚みのある空間として、空気や光でみたすのである。それはまさに、充実したと形容するべきもので、生気と緊張が分かちがたく一つになっている。 充実したということばが浮かびあがるとすれば、それは、充実されるべき枠どりとの関係がつねに意識されているからだろう。この点で、少し話はそれるが、勤め先で回顧展が開かれた曾我蕭白を想起することができるかもしれない(図5)。蕭白においては、枠どりに対する意識は二重の形で現われる。一つは紙のひろがりに対して垂直に前後するというもので、墨による明暗の諧調を不連続に分割し、その上で面として対比することになる。それゆえ時として、焦点となるべき人物は周囲の岩などより薄い墨で描かれたりするし、あるいは頻繁に地の部分に外隈として薄墨がはかれるのだが、この意味で蕭白における地は、いわゆる余白では決してなく、つねに何かによってみたされているのだ。 さてもう一点は、ドーミエ同様縦横に走り回る線で、この場合も、画面の枠との関係で、むしろその内部を充填していくことがはかられる。ただ蕭白においては、ドーミエのような人体のヴォリュームが表わされることはなく、先の明暗の操作と相まって、線や面は前後しつつ、つねに紙のひろがりに還っていく。もっともこれが東西の差異によるものではないことは、時代を飛んで北宋は范寛の『谿山行旅図』や郭煕の『早春図』における、すさまじいばかりのヴォリュームと堅固さ、実在感を見ればあきらかだろう(3)。 蕭白におけるこうした枠どりに対する意識を、近代的なものと見なしてよいかどうかはわからない。ただ、時に枠の内側を過剰なまでに埋めつくそうとする点や、明暗の分割の不連続さは、与えられた前提に対するむしろ職人的な姿勢を感じさせなくもなく、この点をこそ、高級芸術の画家ならぬジャーナリズムに属する挿絵画家という、ドーミエの出自と比較できるかもしれない。 コートールドの泰西名画にもどろう。ドガの『浴後、体を拭く女』(図6)では、左で斜めに後退する奥行きとの関係で、やはり左に上げられた腕が、奥行き方向に短縮しているのか支持体の表面に沿っているのか、やや曖昧な点が残り、そのため身体の動勢がのびを欠くような気もするが、ドガ特有の幾重にも塗り重ねたパステルによって生みだされる厚みのある絵肌と、細部をそぎ落とした、張りのある輪郭線によって表わされるヴォリュームとが交渉しあって、やはり充実した空間をもたらしている。パステルのざらざらした粉状の絵肌は、それでなくとも見る目に物質的な感触を感じさせるところを、さらに、線によって分割された各面の内側は、モデリングにかかわりなく、長い、しばしば直線的な線影によって覆われており、それが輪郭線のうねりと緊張するのだ。また主調をなす赤茶や黄は、一方で浴槽の内側などの青紫との対比で強められつつ、主調自体の中に織りこまれた白(4)との関係ゆえ見かけ上の彩度を落とされ、粉状の絵肌にくるみこまれると同時に、物質的な密度をもった色として滞留することになる。背中や両膝での輪郭の引きなおしや、線に外からパステルがかぶさることによって空間の振動が生じる点も、セザンヌにおける線と色のずれと比較できるだろうか。パステルのハッチングによる柔らかく厚い絵肌と線的性格の強調との交渉については、ドガの影響下に制作されたであろう、ロートレックの『ムーラン・ルージュの入口で手袋をはめるジャヌ・アヴリル』をも参照されたい。 とまれ、ドーミエとドガの画面においては、主要なモティーフとそれをとり囲む部分とが、互いに押しあい引きあうかのようにして、その結果画面のあらゆる箇所が、空気なり光なり物なり、柔軟でありながら何かでみたされているかのごとき、だからぴたっとあるべき場におさまっているかのごとき印象をもたらしているのだった。対するにセザンヌの件の絵では、線も筆致も、本当に画面上のこの位置にあっていいのかどうかわからないとでもいいたげな、おぼつかなげな感じがするといっては、これはいいすぎになるかもしれない。実際、本欄閉店にあたってこの絵のことをしゃべってみようかと思いたち、今度は京都は河原町四条の高島屋で再度対面したおりには、おそらく上記の印象をそのまま裏返したことになるのだろう、ずいぶんざわざわした動きがあるなと感じることになる。それはおくとして、いずれにせよ十四年前も今回も一つ共通しているのは、にもかかわらず、セザンヌのこの絵はおいしい、といって悪ければ(所有と支配の欲望を読みとらせるだろうか)、気持ちがいいという点なのだ(他者に対するに真摯さを欠くだろうか)。先にふれたセザンヌの〈不器用さ〉をプラスの評価に変換するレトリックはすでに批評史の中で定着しており、それに異を唱えようとも新しい視点をつけくわえることができるとも思っているわけではないのだが、とりあえず、この絵のおいしさ気持ちのよさというのがどういったところから生じるのか、ことばをこねくりまわしてみることにしよう。 |

図1 ポール・セザンヌ、『サント=ヴィクトワール山』、1887頃、油彩・キャンヴァス、66.8x92.3cm 1. Richard Shiff, Cézanne and the end of Impressionism, Chicago and London, 1984, p.266 /no.36 ; pp.166-174, 189-195. また cf. 池上忠治、「ポール・セザンヌのデッサン - 初期の作品 -」、『美術史』、no.76, 1970.3. 同、「セザンヌの素描と水彩 - リズムと余白の妙味 -」、『セザンヌ 世界の素描 26』、講談社、1977.  図2 セザンヌ、『パイプをくわえた男』、1892-95頃、油彩・キャンヴァス、73.0x60.0cm  図3 セザンヌ、『りんご、瓶と椅子の背のある静物』、1900-06頃、鉛筆、グアッシュ・紙、45.9x60.4cm 2. cf. 拙稿、「余談は時間の余った時に」、本欄第五回(予兆篇)、本誌、no.4, 1995.11, pp.25-26. ヴェントゥーリのいう意味での〈趣味〉からは区別され*、何らかの訓練によってある程度まで習得されうる、あるいは習得されてしまう(特殊でではあれ)質的判断が経験的に現存する(と思う)以上、一方で、それを全廃することが有効とも考えがたいが**、他方、そうした判断の規準がよってたつ土俵とメカニズムについて問うてしかるべきではあるだろう。 * リオネロ・ヴェントゥーリ、『美術批評史』(辻茂訳)、みすず書房、1971, pp.14-18, 27-28. ** グリゼルダ・ポロック、『視線と差異』(萩原弘子訳)、新水社、1998, pp.48-50[Griselda Pollock, Vision & difference, London and New York, 1988, pp.26-27].  図4 オノレ・ドーミエ、『弁護』、1860-70頃?、鉛筆、ペン、インク、淡彩・紙、23.7x31.5cm  図5 曾我蕭白、『唐獅子図』(左隻)、1765-68頃、紙本墨画、224.9x246.0cm 3. もっともこれは、中国と日本の差異にはなるのかもしれない。cf. 戸田禎佑、『日本美術の見方』、角川書店、1997, pp.55-56. 他方もとより、中国一般、日本一般、あるいはセザンヌ一般なるものを措定するなら、同じ轍を踏むことになるはずだ。  図6 エドガー・ドガ、『浴後、体を拭く女』、1895頃?、パステル・紙、67.7x57.8cm 4. 白について cf. 拙稿、「花嫁装束再び - ダニ・カラヴァン『斜線』の上を歩きながら」、『ひる・ういんど(三重県立美術館ニュース)』、no.52, 1998(予定)。 |

|||||||||||||||||

カルシウム不足にご用心画面を見ずに上に記したことだけ思いうかべると、この絵は骨組みも何もない、ぐにゃぐにゃしたものに聞こえてしまうかもしれない。しかし実際には、分析しようという目で見てまっさきに気づくのは、構図上のしかけであるはずだ。すなわち、サント=ヴィクトワールの山頂からゆるやかに下って右で隣の山につながる曲線が、画面ではその上にかぶさる松の枝の描く線とほぼ平行していることによって、後景にある山なみと前景にある枝とが呼応させられ、前景と後景の間に開くはずの距離をこえて、画面としての統合がはたされる。さらに、枝は左右から別々にやってきたのが出会ったもので、右の枝がのびてきたはずのもとの幹は画面には入ってこないが、左の枝は左端の幹につながり、しかもこの幹は画面の左上の角から下辺までのびて、見る/描く者のすぐ目の前にあることをしめしている。この点もまた、画面の統合に寄与するのだが、他方そのかぎりで、全体が完全に平面上のパターンとして処理されているわけでもない(5)。 幹と下辺中央の暗褐色が伝統的なルプソワールの役割をはたすとして、ただ、先の前景/後景の統合に応じて、線遠近法的な図式による奥行きではないかぎりで、前景と後景の間にひろがりを生みだすため、中景の平地は全体として、右から左に打ちこまれるくさび状の形をなしている。くさびの頂点は松の幹と山の線が接するあたりにおかれ、そのため、くさびの圧力に押されて、そこまでほぼ垂直にのびあがった幹が、左に曲がってしまったかのようだ。他方くさびの切っさきを受けとめた時点で、枝の上半での反りかえりをバネに、空間のひろがりは逆に、幹と山の交点から右に向かって流れだすと見なすことができる(6)。 この左から右へという流れは、決して図式的なものではない。先の交点から右下にのびる短い枝、その下の黄色い家からやはり右下にかすかなカーヴとともにくだる道、平行する青い線、山と平地の境の線、そして今度はかすかに右上がりの鉄道橋と、さまざまな角度をはらむことで、扇状のひろがりをもたらしている。そうした流れに対し、右からのびる枝および右上がりになる山陵は、歯止めをかけると同時に、幹が描かれないことで、ひろがりを開いたままにとどめる。けだしここでは、手前から奥へ(あるいはその逆)という流れと左から右へという流れとが混ざりあって、決して単一のヴェクトルに回収されきらないふくらみが生じるのだ。 そしてこのふくらみは、松の幹と視野との間の落差に呼応している。暗褐色のこの幹は、画面の上下を縦断することによって、それが立っているはずの地面の位置をしめさず、そのため絵を見る者の側にあるのか、景観の側にあるのか、決定することができない。幹と左縁の間にも、やや密度を薄めつつ景色は描かれているため、幹をのぞく視野全体は奥へ引きさがろうとし、そこから生じるへだたりと、枝と山稜との平行による前景/後景の引きよせとは、おそらく、決して調停されきってはいないのではないだろうか。この作者の画面にしばしば登場するしかけだが、幹の左右で山の稜線がつながっていない点も、空間を不連続なものとすることで、その断層に動きの種子を宿らせる役割をはたしているのだろう。この不連続性はさらに、色、筆触、線などさまざまな局面に及んでおり、それらからなる組織全体を、地塗りの明るさ(7)との関係の内におくことになる。こうした関係は、平面としての地によりそうにとどまらず、明るい地そのものに垂直する層としての画面をも成立させている。 この絵および関連する構図のワシントンはフィリップス・コレクションの作品(図7)についてリオネッロ・ヴェントゥーリは、「それはあたかも近くにあるかのようでいて、にもかかわらず、遠いという意識を失なうことがない、そんな遠い土地の表象を私たちは感じることになる;そしてこれは、芸術の一つの奇跡にほかならない」と述べた(8)。セザンヌにおける、線遠近法に頼らない、画面の二次元性に即した構図の統合と、その際の線的構造の重要性を強調したのはアール・ローランだが(9)、やはり、「一そう堅牢なカンヴァスの全体としての凝結」(10)としてその空間をとらえつつマイヤー・シャピロは、コートールドの絵にふれて、「観る者は、この風景の中にいるのではなく、その中で起こるものは、何一つとして彼に関わりをもたない。彼は、前景の上の宙に浮んでおり、彼にとって自然のすべてが全一であるところの純粋な観照者である」と記す(11)。「伝統的な風景画における自然とは違って、それはしばしば近づき難く、入りこんでゆき難い。…(中略)…われわれは、視覚によってのみ、空間を探求するのである」(12)。 こうしたシャピロの解釈に対し、筆触の触覚的な性格とその組織力を強調したのはリチャード・シフである(13)。視覚性の顕彰は、筆触を画家の独創性の指標に帰することで、両者のへだたりを保証する。それは画面の全体をパノラマ的に眺望し、もって支配することを超越的な作者/観者に許すことだろう。対するに、コートールドの絵と密接に関連するメトロポリタン美術館の作品(図8)他を例に、やはりそこでの前景と遠景との連絡に注目してシフは、それが、前景遠景の区別とかかわりなく、画布の上をへだたりを保たずに、すなわち触覚に即して動いていく筆触によって、より正確には筆触と画布、隣あう筆触どうしなどの間での相互干渉によってもたらされたものと見なす(14)。その際援用されたのは画家の手と画面、主体と世界の共=生成を説くメルロ=ポンティで、さらに、シャピロの序論の末尾で示唆されたセザンヌの作品自体(作者ではなく)がはらむ政治的な含意(15)に関しても、異論が唱えられることになる(16)。 前景と遠景の連絡そして平面としての画面に即した統合に注目する点で、ローラン、シャピロとシフはいささか単純化すれば、作品の構造に対する把握に関してはほとんど変わりがない。ただ意味づけのヴェクトルだけが、逆を向いてしまったかのようなのだ。セザンヌの画面において筆致がいやおうなく目に入り、しかもそれが小さからぬ役割をはたす以上、画面の空間を純粋な視覚性に還元することに異を唱えるのはよいとして、それを逆転して純粋な触覚性に還元してしまうとすると、その思考の運動のあり方は興味深くあるものの、バタイユとスタインバーグから出発してたとえばクラウスが、絵の垂直性に対し<水平性>をことあげする時(17)、あまりにも即物的に聞こえてしまうのと同じように、ここはやはり、それを奇跡と呼ぶかどうかはさておき、ヴェントゥーリにもどって、近さと遠さが同時に画面にはらまれているものと見なした方が画面に即しているのではないかと、日和見してしまうのだった。 |

5. ここにヴェントゥーリは、「自然のモティーフの様子をした装飾的なモティーフ」を見る。ただしそれは、「踊りのリズムが魂の運動を強調するように、自然の真実にくわえられた詩的なアクセントにほかならない」。Lionello Venturi, Cézanne. Son art - son œuvre, Paris, 1936 / San Francisco, 1989, Tome I, p.55. またこのモティーフは、画面の内部と手前を仲介し、かつ画面自体のありようを自己言及的に指ししめすという機能の点で、たとえば〈絵の前のカーテン〉のそれと比較できるかもしれない。cf. ヴォルフガング・ケンプ、『レンブラント《聖家族》』(加藤哲弘訳)、三元社、1992. Georges Banu, Le rideau ou la fêlure du monde, Paris, 1997. Miriam Milman, Le trompe-l'œil, Genève, 1982, pp.58-61. Pierre Georgel, Anne-Marie Lecoq, La peinture dans la peinture, Paris, 1987, pp.276ー277. 同様に〈窓〉について ; Carla Gottlieb, The window in art, New York, 1981. 6. cf. 吉田秀和、『セザンヌ物語 Ⅰ』、中央公論社、1986, p.158. 7. 正確には「クリーム色」だという。『印象派の至宝 コートールド・コレクション展』カタログ、日本経済新聞社、1997, p.80 / cat.no.25(ジョン・ハウスによる解説/湊典子訳)。  図7 セザンヌ、『大きな松のあるサント=ヴィクトワール山』、1886-87、油彩・キャンヴァス、59.7x72.5cm 8. Venturi, op.cit., Tome I, p.56. 9. アール・ローラン、『セザンヌの構図』(内田園生訳)、美術出版社、1972. ただし第三版の序文では、色面の構造にいっそうの重要性をおくべきだと訂正している。ibid., p.10. ちなみにレフはローランを、「ポスト=キュビスム的な視角」に立つものと形容した。 Theodore Reff,‘Cézanne et la perspective : quelques remarques à la lumière de documents nouveaux’, Revue de l'art, no.86, 1989-4, p.8. 10. マイヤー・シャピロ、『セザンヌ(世界の巨匠シリーズ)』(黒江光彦訳)、美術出版社、1962, p.27. 11. ibid., p.13. 12. ibid., p.14. 13. Richard Shiff,‘Cézanne's physicality : the politics of touch’, S.Kemal and I.Gaskell ed., The language of art history, New York, 1991.  図8 セザンヌ、『ベルヴュから見たサント=ヴィクトワール山』、1882-85、油彩・キャンヴァス、65.5x81.7cm 14. ibid., pp.155-166. 15. シャピロ、op.cit., p.31. 16. Shiff,‘Cezanne's physicality’, op.cit., pp.166-169. また cf. 松浦寿夫、小林康夫、「セザンヌ サントネール ストライキ」、『ユリイカ』、vol.28 no.11, 1996.9, pp.113-114, 128, 松浦寿夫、「セザンヌの教え」、ibid., p.175. 17. Rosalind Krauss,‘Horizontalité’, Yve-Alain Bois, R.Krauss, l'informe. mode d'emploi, Paris, 1996. ロザリンド・クラウス、「Anywhereのスカトロジー:さかしまのモダニズム」(上田高弘訳)、Anywhere、NTT出版株式会社、1994. 同、「視覚的無意識 第6章」(小西信之・高橋健訳)、『重力 - 戦後美術の座標軸』展カタログ、国立国際美術館、1997[R.E.Krauss, The optical unconscious, London, 1993, chapter 6]. また cf. ルドルフ・アルンハイム、『中心の力』(関計夫訳)、紀伊國屋書店、1983, pp.21-29, 257-259. |

|||||||||||||||||

続・お肌の手いれにご用心画面を見ずに上に記したことだけ思いうかべると、この絵は幾本もの構造線が複雑な網の目をなす、計算されつくした骨組みをもつものと聞こえてしまうかもしれない。しかし実際には、分析しようなどとしない目で見てまっさきに目に入ってくるのは、色面、線、筆致が織りなす確かに複雑な、しかし最初に記したように、見ようによってはふらふらしたとも映る織物であるはずだ。 ところで、通りすがりに引きあいに出したメトロポリタンの作品(図8)とフィリップス・コレクションの作品(図7)は、コートールド・コレクションの作品と同じモティーフを扱っており、制作された時期もさほど離れるものではないらしい。描かれた順序に関しては議論があるようだが、視点の位置や角度の異同、関連する素描などとあわせて、一九九五年から九六年にかけてパリ、ロンドン、フィラデルフィアで開かれた回顧展のカタログの解説を参照されたい(18)。また構図の比較についてもここでは詳しくたちいらない(19)。ただ、メトロポリタン、フィリップス・コレクションの作品はいずれも、コートールドのものよりやや縦長で、その分中景の平地が広くなり、サント=ヴィクトワールもそれぞれいくばくか左によせられているので、前景から遠景あるいは遠景から前景にいたる流れが、よりゆったりした、比較的自然なものとなっている点に注意しておこう。 構図もさることながら、三点をならべて(残念ながら図版で)気になるのは、景観を描きだす筆致と色のバランスのちがいだろう。三点の内ではメトロポリタンのものがもっとも落ちつき、よく仕上がった感触を与える。画面の下半分ではおおむね水平ないし垂直に、上半分では左下がりに、小さな矩形をなす筆触が、画布にしっかりと沿うようにおかれていく。それらはまた、平地の部分なら畑を表わすのか、やや右下がりの平行する線の区画等に応じているので、画布と風景、そして筆触の三者を緊密に結びつけている。しかも、風景をいろどる緑、赤茶、薄い紫、青は、中景では彩度を高く、遠景は明度を高め、右下と左ではやや暗くしつつ、それらを松の幹の鈍い中間色がくさびのようにしてまとめあげるという風にして、緊密に織りあげられた景観が、しかし決して硬直しないように、生気を吹きこむのだ。四つの色はそれぞれ、他の色との対照および、きちっと画布に押さえつけられることで逆に、微妙なふくらみを帯び、それが再度他の色と交渉しあって、ある種の官能性をはらんだ空間を作りあげている。 これに比べフィリップス・コレクションの画面でまず目につくのは、右最前景、左中景の丘、そして松の葉むらにおいて、筆触と筆触との間に間隔が開き、そのため白い地塗りが露出している部分だろう。中央の平地を除き、山の部分でも左下がりの筆触は目だち、また松の幹ではやはり塗り残されたところが随所にあり、これは主に幹の中央を走っているので、光のあたったハイライトと見なしうる。しかし画面全体は決して粗放な印象を与えず、むしろ端正といってよいまとまりを感じさせるはずだ。白い地塗りの露出に応じて、全体に彩度は落とし、明度を上げることで、画面全体が明るく、かつマットな組織として白地に接近する。このマットさは、筆触と塗り残しが交互する部分でのざらざらした質感とも呼応して、景観を画布に沿って、垂直に切りたたせている。右上で松の幹と枝が構図を閉じている点も、上から下へという流れに寄与するだろう。他方中央の平地の部分では、明るい緑と赤茶の小さな面の交替が、平行四辺形を基本により規則的に組みたてられており、二つの色の落差ゆえ、微妙なヴォリュームと硬質さを宿している。この部分は、やはり左にとがったくさび状をなすところから、右手前から左奥へと後退すると同時に、そのヴォリュームと硬さゆえ前に出ようともして、塗り残しのある四周からの枠どりと対抗することになる。 このように表情は異なるものの、メトロポリタンの作品、フィリップス・コレクションの作品いずれの場合も、筆触のきびきびしたリズムと複数の色の関係および構図が、きわめて緊密でいて柔軟さにも欠けていない織物を編みあげている。最初にふれたセザンヌの絵がおいしい気持ちいいという印象は、どちらかというとこうした場合により当てはまるものだろう。今回の出品作でも『ジャ・ド・ブーファンの大きな樹』(図9)に、そうしたリズミカルな筆触を認めることができる。対するに『デ・スールの池、オスニー』(図10)は、線と筆致の方向、および緑の色調による統一という点で画布の表面にせりあがった構図上のまとまりは強固であるものの、クールベ風のペインティング・ナイフによる平滑で硬質な絵肌が物質性を訴えすぎて、空間のふくらみと風とおしに欠けるように思われる(20)。左端に上下を結ぶ木の幹、上辺にかかる枝という、相似た構図をしめしながら、一種異様な重量感を感じさせる『アヌシー湖』(図11)は、気持ちがいいというものではあるまい。 さてコートールドの『サント=ヴィクトワール山』は、メトロポリタンおよびフィリップス・コレクションの作品に比べると、あきらかにより粗放な仕上がりをしめしている。平地での緑/赤茶の分割を見較べれば、この点はよく見てとれるだろう。後二者での、画布のその場その場を押さえていくかのような、一つ一つほぼ独立してきびきびした筆触はここではあまり目だたない。平地の部分をよく見ると、絵具を大きくはいているわけでもなく、やはり筆触をならべていってはいるのだが、薄く溶いた絵具でおかれるため、隣あう筆触がつながりあった、透明感のある色の面のように映る。 画面上半の空の部分では、明るい絵具を長く引っぱるようにして塗られており、これはとりわけ、右側の尾根と枝の間に著しい。空の部分の明るくのびる筆致は、上下の枝および山の輪郭の青の暗さと対比をなしており、それらが、モティーフとしては奥行きに配列されているはずでありながら、画面上は同じ平面上に並ぶという空間の多義性を分節し、かつ結びつける役割をはたす。白を混ぜたのか、やや不透明な青の明るさは、枝の暗さと対抗するためのようだが、他方枝での線と賦彩のずれは、絵具の透明感とは別の形での透過性をもって、明暗の落差を償っている。上の枝と葉むらの箇所では、ところどころ明るい地が残っている点からして、最初に空の青をしいて後、枝や葉をくわえたわけではなさそうで、数段階の明度の青(緑が混ぜられた箇所もある)とやはり数段階の緑が、互いの尾を追いかけあいでもするかのように、きわめて複雑にかみあっており、これが山陵のぶれや平地の粗放さと相まって、二度めに見た時感じた、ざわざわとした動き、ロジャー・フライのいう「絶え間ない微かな運動感」(21)を生みだしているのだろう。こうした動勢に応じ、フィリップス・コレクションの作品に比べると全体に彩度は高められ、またその分、前者のマットな絵肌に対し、薄塗りの透明感と流動感が強い。明度を上げながら、一つ一つの色の個性を失なわせない、すなわち見かけ上の彩度を下げないため、薄く溶いた透明感が必要だったともいえるだろうか。画面がやや横長になったことも、流れの因子を宿らせることになる。ちなみにメトロポリタンの作品とこの絵を比べてシャピロは、「デッサンも筆触も、いたるところ一そう衝動的である」と述べ、そこから、「すべてが次々に変化する色彩の明滅のようにみえ、このぼう大なやむことのない動きから、せりあがりそして定着する果てしない拡がりの、堅固な世界が現われてくるさま」を見てとった(22)。 フィリップス・コレクションの山に対しここでは、輪郭の青とその内側を埋める明かるい青およびピンクとの対比が強められている。また、青い線自体内側により多く入りこみ、さらにより丸みを帯びているので、ピンクの与える感触と相まって、生きものめいたうごめきがもたらされる。こうしたうごめきは、遠ざかろうとする色の明るさに抗して、山の存在感を強めるとともに、平地の直線的な分割とも対比されることになる。ただし、その分割自体、多分に粗放だし、下描きが透けたかのごとき幾本もの青い線が、山の輪郭の青と結びついている。ペンティメント状の見かけは、透明感ゆえのふくらみと同時に、上部の枝と空同様、描いていく過程を見る者もともにするかのごとく感じさせることだろう。 暗い青はまた、緑と赤茶の対比を仲介する役割もはたしているが、その点では他方、幹と枝の暗褐色も、画面全体の明るさの中での各色の対比を保証すべきくさびとして暗部をなしている。フィリップス・コレクションの松同様、ここでも地の塗り残しがあって、これはハイライトであると同時に、やはり、幹の暗さを再び全体の明るさと連絡させることになる(23)。塗り残しの同様の機能は、『パイプをくわえた男』(図2)でも認めることができた。 下辺中央の暗褐色は、上下を縦断する幹が景観から分裂してしまうのを防ぐために配されたものと考えられ、右下の暗い青による署名とつながることで上部の枝と平行し、枠どりをなしている。ただしこの暗褐色については、上から下へ、奥から手前へ、左から右へという流れを、より正確には、それらの流れの交差によって生じた淀みがもたらすひろがりをせきとめてしまっていないかどうか、必ずしも必要ではなかったのではないかという気もしないではないのだが。「他の点では完璧なこの構図」と呼ぶ『果物皿』に関し、フライが「その意図が掴めない部分」についての「印象」を述べた一節にならって、各自の判断にゆだねることとしたい(24) - 上の判断自体、特定の嗜好ないしイデオロギーによって条件づけられているのだろうから。 幹の右下に沿っては、なだれ落ちるような薄目の緑の筆致が草むらを表わしているが、その上に、濃くあざやかな黄で描かれた小さな家が配されている。左側の斜めに後退する壁に薄く青をかけて陰とすることで、画面の中でもっとも立体感をもたされ、また階段状に右下に下る線をともなうこの家は、まぎれもなく画面全体のかなめなのだろう。このモティーフの存在、およびそれと隣あう、画面中もっとも暗く濁った暗部との対照によって、ここまでえんえんねちねちずるずると記してきた(まだまだ見残しはあるのだろうけど)画面を織りなすさまざまな要素、そして何よりも、透明感のある緑、赤茶、青、ピンクが互いに対比しあい映発しあいつつ生みだす、空間のひろがりと動きが保証されているといいきっては、しかし、ことばの勢いに引きずられてしまっているのかもしれない(25)。 |

18. Catalogue de l'exposition Cézanne, Paris, 1995, pp.252-265 / cat.no.89-95. 19. cf. 池上忠治、「セザンヌ『サント・ヴィクトワール山』 フィリップス・コレクション展から 2」、『讀賣新聞』、1983.10.14(夕・関西版)。  図9 セザンヌ、『ジャ・ド・ブーファンの大きな樹』、1883頃、油彩・キャンヴァス、65.0x81.0cm  図10 セザンヌ、『デ・スールの池、オスニー』、1875頃、油彩・キャンヴァス、60.0x73.5cm  図11 セザンヌ、『アヌシー湖』、1896、油彩・キャンヴァス、65.0x81.0cm 20. もっとも吉田秀和は、この絵から「風と光の踊りの音」を聞きとっている。吉田、op.cit., pp.175-176. 21. ロジャー・フライ、『セザンヌ論 その発展の研究』(辻井忠男訳)、みすず書房、1990, pp.110-111[Roger Fry, Cézanne. A study of his developpement, Chicago and London, 1927/1989, pp.58-59]. 22. シャピロ、op.cit., p.76. 23. cf. 永井隆則、「セザンヌにおける地の問題」、『美学』、no.150、1987秋。他方吉田秀和は、フィラデルフィア美術館の『大水浴図』において、塗り残しと見える部分の内には、白い絵具を後からくわえた箇所のあることを観察している。吉田秀和、『セザンヌは何を描いたか』、白水社、1988, pp.91-92. 24. フライ、op.cit., p.89[Fry, op.cit., p.47]. 25. シフはクロード・ロラン、初期のコローの風景画をコロー後期、モネ、そしてセザンヌと比較して、明暗対比から色相対比への移行に応じつつ、後者の画面においては、ヒエラルキア状の構造が消えていくと論じている。 Shiff, Cézanne and the end of Impressionism, op. cit., chapter 8. |

|||||||||||||||||

デッサンと色の永遠の闘争、そしてサオシュヤントは来ない[予告篇]冒頭でふれたように『りんご、瓶と椅子の背のある静物』(図3)では、水彩による透明な赤が壮麗といってよい輝きを放っており、その点でゴーギャンの『説教の後の幻視』(1888)やマティスの『赤のハーモニー(食卓)』(1908)と『赤いアトリエ』(1911)、ニューマンの『崇高にして英雄的な男』(1950-51)を連想させずにいない。この作品については、十四年前のコートールド・コレクション展のカタログできわめて丹念に記述されているので(26)、屋上屋を重ねることはするまい。ただ赤が輝きを放ちうるのは、黄、青、緑、茶など他の色および紙の白と対比されるからであるとともに、水彩の下、あるいは上から書きこまれた鉛筆による輪郭線が、色のひろがりと必ずしも一致しておらず、しかしそれが逆に、ちょうどニューマンの〈ジップ〉が整理した形でしめしたように、色の発現にいったん歯止めをかけようとすることでかえって、いっそうの発現力を与えてしまうからでもあることに注意しておこう。 セザンヌの画面には、しばしば輪郭線と賦彩がずれてしまっている箇所が認められ、ローランはこれを、「三次元的効果と二次元的効果とを結合する」ための重要な要素としてあげるとともに、デュフィに受けつがれたものと見なした(27)。線と色のずれや輪郭線がとぎれとぎれになることについてたとえばフライは、それが「ヴォリュームとマッスに対する実に強い感情、またそれらを極めて精確な形で表現したいという希求」に由来するもので、「しだいに奥行き方向に短縮された面の連なりがあることを暗示するかのように、何本もの平行した筆致で繰り返し輪郭を描いている」のだという(28)。ダンスタンはさらに、「両眼で視る以上、たとえ頭をじっとしておいても、同時に一つ以上の輪郭線を視ることになってしまう、という事実」にその原因を求めている(29)。永草次郎はコートールドの先の水彩にふれつつ、「ここでの輪郭線について特筆すべき性質は、その繰り返しが形体を決定するための修正ではなく、暗示される形体を未決定にすべく加わっているということである」と記す(30)。 最初にふれたドガのパステルにおいても、輪郭線と賦彩は緊張と齟齬の内にあったが(31)、これはふりかえれば、十六世紀におけるフィレンツェ派/ヴェネツィア派ないしミケランジェロ/ティツィアーノ(32)、十七世紀のプッサン派/ルーベンス派(33)、十九世紀前半のアングル/ドラクロワ(34)……と、連綿と物語られてきた西欧近世近代絵画史のモティーフの一つだった。アングル/ドラクロワの対は一方で、モネにおける筆触の分散と「建築術的関心」(35)にもとづく線を経て、一つにゴーギャンらのクロワゾニスムとスーラの古典主義的構図、他方でセザンヌにおける線と色のずれ、線の断続という形で問題となるわけだが、また、アングルとドラクロワの綜合という課題をシャセリオーからひきついだモローは、綜合すべき二項を完全に分裂させてしまい、セザンヌが画面上の複数の地点で線、色、筆触のいたちごっこを演じさせたのとは対照的に、画面全体に対して一つの色の面、次いで線の面と、統合されるべき二つの面をばらばらのまま垂直に重ねあわせてしまうことになる(36)。もっとも、『りんご、瓶と椅子の背のある静物』では先に見たように、水彩の透明感とのびのせいもあって、線と色は上下に重ねられてもいたし、モローもとりわけ晩年の作品の一部では、〈キマイラ/小さな精霊〉や〈証人〉などの主題の展開と連動して、空間全体が泡だつかのような色彩の可能性をかいま見せるのだが。モローについては別の機会にしゃべるとして、その後、「デッサンと色の永遠の葛藤」について語ったのは、モロー教室の生徒であり(作品からの影響はおそらくなかったが)、セザンヌの作品を愛し学んだマティスだった(37)。 もっとも、たとえばフィレンツェ派/ヴェネツィア派という時、いささか単純かもしれないが、ネーデルラント絵画はどう位置づけられるのかと問うことはできるだろうし(38)、また、ヒルデブラントやリーグルの先例(39)とともに、上の二項の系列を念頭に練られたであろう、ヴェルフリンの〈線的/絵画的〉の範疇について、〈絵画的〉(40)が塗ること、すなわち何らかの面的な処理を意味するとして、その内部で、まさに今回のコートールド・コレクション展で展示されたドーミエの『ドン・キホーテとサンチョ・パンサ』の別ヴァージョンを例に印象派と対比させてゲオルク・シュミットが語った、〈色調の絵画〉と〈色彩の絵画〉の関係はどうなるのだろうか(41)。さらに、こうした二項対立の図式のあり方そのものを問おうとする松浦寿夫の、「デッサン/色彩の対立と相関的な矛盾、すなわち、画面の統一的な単一性と筆触の分散的な多数性との矛盾」にまつわる議論を思いおこしておこう(42)。 とまれ、有機的に統一されるべき線と色、そしてその結合を保証してきた表象のシステムが、さまざまな経緯を経つつ、ついにばらばらになっていく過程の徴候をここに読みとるのはよいとして、その中でセザンヌなりモローがどのような場所を占めるのかと、課題解決史的に位置づけることはするまい。『りんご、瓶と椅子の背のある静物』にもどれば、一方で線的要素の存在自体が、セザンヌにとって画面が、色によるモデリングないしモデュラシオンのみによっては成就しえなかったことを物語るとして、ここでの線と色のずれは単に、輪郭をとらえようとする試行錯誤の痕跡と見なすにはずいぶん得手勝手というか積極的で、それがいっそう、開いた円をなす線の連鎖および色の発現、そしてそれらの共振を強めている。これに比べるとコートールドの『サント=ヴィクトワール山』における、平地の青い線や木の幹や枝でのずれはさほど大規模ではなく、それゆえセザンヌの作品についてしばしば語られる、対象を把握しようとする目なり手によって画面が生成していくさまを、見る者もともにすることになるというあり方のかっこうの例といえるかもしれない。この点について異を唱えるつもりはなく、ただついに、画面がへだたりをもって見られるものでしかありえない、つまり視野の中にある画面が一定のひろがりをもつとすれば、それは即物的には複数の点や面の集合として現われるほかない以上、生成ということばが内包する時間性は、一点から一点へ、過去から未来へ、白い画布から完成ないし未完成へという単線的なものではないはずだ。そこでは時間は、線/一次元ではなく、二つ、さらに三つの次元をもっているのかもしれない(43)。 またメトロポリタンおよびフィリップス・コレクションの作品における筆触が、きびきびしたリズムのもたらす速度感と同時に、拍と拍との間に開く間隔を、もって、そこに筆をおく作者の呼吸と思考を読みとらせるとすれば、コートールドの作品の場合、より性急でもあれば確信なげでもあり、しかし確信のない分逡巡した間があるとして、筆をおいていく早さとその前後に淀む未決定の持続とを同時に包摂するような、いいかえれば、速度も方向もランダムに変化する時間ないし時空が現われているといえるかもしれない。ことばが先走りしているだろうか。 ともあれモローの〈入墨〉とちがって、画面の複数の箇所でたえざる遅延や停滞、跳躍をひきおこすへだたりをはらんだその時空について、たとえば、「只今この時が、未来から過去へ推移するその通過点であるというより、未来と過去が行き来する短い橋のようなもので、視覚は一度軽く後ろに下がり、勢いを付け、前に飛び進むことを小刻みに繰り返しているように思える」という、設楽知昭のことばを思いかえしてみることもできるだろう(44)。 |

26. 『ロンドン大学コートールド・コレクション 印象派・後期印象派展』カタログ、日本経済新聞社、1984, cat.no.18. 27. ローラン、op.cit., pp.55, 58-59, etc. また cf. André Lhote, Traités du paysage et de la figure, Paris, 1958, pp.37-40. 28. フライ、op.cit., pp.90-92[Fry, op.cit., pp.47-49]. 29. バーナード・ダンスタン、『印象派の技法』(長峰朗・水沢勉訳)、グラフィック社、1980, pp.132-135. 30. 永草次郎、「セザンヌ晩年の水彩画について」、『美学美術史研究論集』、no.6, 1987-88, 名古屋大学文学部美学美術史研究室、p.86. また cf. Liliane Guerry, Cézanne et l'expression de l'espace, Paris, 1950, pp.132-136. 山梨俊夫、『絵画の身振り』、昭森社、1990, pp.155-156. 31. cf. 拙稿、「ドガ展(展覧会紹介)」、『友の会だより』、no.19, 1988.11, 三重県立美術館友の会、p.6. 32. cf. John Gage, Colour and culture, London, 1993, chapter 7. 33. cf. ヴェントゥーリ、op.cit., pp.124-134. 島本浣、「ロジェ・ド・ピールと十八世紀の美術批評」、『美学』、no.149, 1987夏。ヤーコブ・ローゼンバーグ、『美術の見かた - 傑作の条件 -』(山本正男監修)、講談社、1983, pp.49-65. 34. cf. 松浦寿夫、「デッサン ボードレールの徴のもとに」、『武蔵野美術』、no.106, 1997.10. 35. William Seitz,‘Monet and abstract painting’, College Art Journal, XVI-1, 1956, p.41. また cf. 拙稿、「ライリー、モネ、その他 - 線を巡って」、『大原美術館所蔵品展 20世紀・世界の美術』カタログ、三重県立美術館ほか、1987, pp.100-103. ゲオルク・シュミット、『近代絵画の見かた』(中村二柄訳)、社会思想社、1961, pp.39-40. 36. 中山公男、『モローの竪琴』、小沢書店、1987, pp.16-21, 33-35, 43-44, 53-55. 喜多崎親、「断片としてのオリエント ギュスターヴ・モローの《聖なる像》にみる引用の構造」、『国立西洋美術館研究紀要』、no.1, 1997, pp.62-63. cf. 拙稿、「シャセリオーからギュスターヴ・モローへ」、『美術史』、no.122, 1987, p.107. 37. 『マティス 画家のノート』(二見史郎訳)、みすず書房、1978, pp.211-227[Henri Matisse, Ecrits et propos sur l'art, Paris, 1972, pp.182-194]. ジャン=クロード・レーベンシュテイン、「画家のテクスト - マチスへ3」(松浦寿夫訳)、『美術手帖』、no.490, 1981.12, p.138. 天野知香、「彩られた感覚 -セザンヌとマティス」、『ユリイカ』、vol.28 no.11,1996.9, pp.184-185. 38. cf. E.パノフスキー、『〈 39. cf. 井面信行、「フォルムと様式 - A.ヒルデブラントとA.リーグル -」、『美学』、no.126, 1981秋。岩城見一、「芸術的精神の現象学(3)」、『研究紀要』、no.19, 1998, 京都大学文学部美学美術史研究室。 40. cf. 井面信行、「絵画と『 41. シュミット、op.cit., pp.14-43. cf. Shiff, Cézanne and the end of Impressionism, op.cit.,pp.200-204. 42. 松浦寿夫、「デッサン ボードレールの徴のもとに」、op.cit., p.7. 43. cf. 小松左京、『果しなき流れの果に』、ハヤカワ文庫、1973, pp.370-371. バリントン・J・ベイリー、『時間衝突』(大森望訳)、ハヤカワ文庫、1989, pp.88, 164-165, 190-195, 210, 296, 300. 44. 「設楽知昭展」、ART TOWN Nagoya, vol.81, 1990.9. また、拙稿、「ソフトなタッチなら痛くない - 続・ガラスを割れば痛い、あるいは設楽知昭の作品をめぐる覚書」、本誌、no.6, 1997.1, p.7. |

|||||||||||||||||

コーダはやっぱり印象批評で左の松の幹は、見る者のすぐ手前に位置するはずでありながら、画面の上から下まで貫いていることおよび、その暗く濁った色ゆえ、平らな画布でもあり、ひらけていく眺望でもあるような空間そのものにとおった芯ででもあるかのようだ。そしてこの暗さは、くりかえしになるが、それに比較した時の画面全般の明るさをきわだたせ、またそれぞれの色をひきたたせる役割をはたしている。とりわけ山なみの青は、明るく薄められ、ピンクと交差しているせいもあって、また先に見た柔らかなうごめきの力もあずかって、前の方に輝きだそうとする。しかしその輝きはまた、山襞や稜線を型どる暗めの青によって押さえられることになる。この青は、幹や枝の暗褐色とともに、やはり画面の明るさをひきたたせる暗色として機能しながら、また、暗褐色との対比から、それとは異なる透明感を強められ、この画面内では基本的に線として用いられているにもかかわらず、向こう側にまわりこむかのような、陰としての奥行きをはらんでいる(45)。暗い青の線は平地の部分にも現われ、画面の中央と下半、遠景と中景を呼応させながら、同時に、またしてもくりかえせば、山なみでは曲線的なのに対し、平地では直線的であることで、それぞれの空間を対比する。下辺右寄りなど、随所に添えられた小さく透明なしみ状の青の陰は、空の青にも応答している。同様に、画面の上半と下半を緑が結びつけ、枝と空のからみあいゆえ、後者の明るい青が上半と中央を連絡する。上半と下半はまた、下半で緑と対比される赤茶と、上端中央で陽があたったのか、明るい黄とによっても織りあわされつつ、赤茶/緑/黄緑の落差ゆえ、平板にはなりきらない。 画面の上部では、空の明るい青は数段階に分節され、また空と枝のからみあいゆえ、ぐるぐると渦巻くような動きを生じ、その分やや重いが、それを受け、かつ押しながすかのように、下の方で配されているのは緑と明るい赤茶(ないしオレンジ)のモザイクである。この二つの色は、たとえば高彩度の赤と緑の補色対比のように押しだしてきはせず(画面に純度の高い赤は登場しない)、空と山の明るい青およびピンクもふくめて、互いを容れつつ同時にそれぞれの特色をも失なわないような、ふくらみを生みだしている。この点にくわえてさらに、絵具を薄く溶いた透明感が温度の低下をもたらし、やや粗放とも見える線と色のずれ、およびそれによってもたらされる可能態のかぎりでの相互嵌入と相まって、見る者とのへだたりを保った(シャピロよろしく)、透明感をたたえつつある厚みをもかね、色と色とが画布の表面に沿って横に張りあいつつ表面と垂直に手前と奥へ、再び可能態として湧出する(ヴェントゥーリよろしく)、そんな織物を織りなすことになる。このように景観は一見、前景/暗い褐色~中景/緑~遠景/淡く霞んだ青という、パティニール風な空気遠近法の図式に忠実であるかのようにふるまいながら、いたるところでその図式が微細な地崩れをおこし、もって、空気遠近法による奥行き、それを平面にひきもどす離れた位置での同系色の連絡、そして各色がはらむ細かな前後への振動と振動相互間のずれ、これらが干渉しあう空間をもたらすのだ。 この絵がおいしい気持ちいいという時、それはおそらく、メトロポリタンやフィリップス・コレクションのヴァージョンのように、画面にぴったりと沿い、しかしリズミカルでもある筆触によるのではないにせよ、むしろある種の揺れをはらむかぎりで、複数の色が、色相の差異、寒暖、明暗、色価、透明と不透明、直線と曲線、平面と曲面、線と色のずれと重なり、開と閉などさまざまなしかけを介してかみあっているさまによるのだという(46)、つまるところいささかたあいもない理由に帰してしまう。ここで用いてきたふくらみ、淀みといったいいまわしが曖昧だといわれれば、ことばの返しようもなく(47)、また、記述はどこに収斂するのかと問われるかもしれない。しかしこの画面において、複数の色は、何らかの一者、たとえば有色地塗りによって受けとめられる色調の内に収斂することあたわず(その点白地は無責任だし冷たい)(48)、晩年のモネのようにモノトーンの全一性に溶融することもできなければ、といってもとより、ヤン・ヴァン・エイクのように、あらかじめ決定した形態の配置のために幾重にも透明に溶いた絵具を白地の上に重ねていくことが、色への光の内在と遍在につながる、そんな重なりを支え待ってくれる何かがすでに失なわれたとするなら、複数の色は不連続な複数のまま、緑、赤茶、明るい青と暗い青、ピンク、暗褐色として、筆触も線もぎしぎしときしんで時として互いからずれてしまっても、さらなるずれこみの可能性を宿しつつ、当てにならないクリーム色の明るい地の上でならびあうほかなかったのだ。だからそれは、何らかの課題を解決して未来へ道を開いたなどというものでは決してなく、ただひとときかりそめに(49)、いわば〈宙吊りの形相〉(50)としてそこに現われている。 「たった一枚の絵に関するこの退屈な分析にも、それなりの理由があるので大目にみていただきたい」とかつてフライは記したが(51)、これまでの記述がしかし、形式が内容とも質とも、あるいは知覚とも経験とも同じでない以上(もっとも、それらが超越的だというつもりもないのだが)、一枚の絵のおいしさ気持ちよさをついに具体的に伝えきれるはずもなかったとして、しかしまた、絵を見る作業はいずれ一人一人に送りかえされるほかはないのだと居直って、本店の幕を閉じることとしよう。 |

45. cf. 永草、op.cit., pp.90-93. 46. しかしそのかみあいを二項対立の形で記述してしまったというのは、つまるところ、思考のトラックの限界というべきか。cf. 岡崎乾二郎、「アレゴリーについての補論」、『視ることのアレゴリー』展カタログ、セゾン美術館、1995, Texts & documents, pp.36-40. 47. 拙稿、「余談は時間の余った時に」、op.cit., p.25. 48. 註6に記したように、正確にはクリーム色。またセザンヌは一八七〇~八〇年代、しばしばグレイの地塗りを用いたという。 Shiff, Cézanne and the end of Impressionism, op.cit., p.266 / no.29, p.301 / no.30. 49. ゲリイは一八七九~九五年のサント=ヴィクトワール山の表現の展開をたどる中で、ここでふれてきた三点(およびバーンズ財団)の作品が、「この系列のもっとも完璧な成功を代表する」としながら、その「均衡はかぎりなく暫定的なもので、ほどなくついえることになる」と述べた。 Guerry, op.cit., p.198 / no.47. 50. cf. サイイド・フセイン・ナスル、「ペルシャ・ミニアチュア絵画における“想像世界”と空間の概念について」(黒田壽郎訳)、『オリエント』、vol.XII nos.1-2, 1969, p.124. アンリ・コルバン、『イスラーム哲学史』(黒田壽郎・柏木英彦訳)、岩波書店、1974, p.253. 拙稿、「宙吊りの形相 - 睡眠不足の人のために(宇宙論史より、形象譜として Ⅱ)」、デザイン論研究会、E.D.LABO, 1989.1. 51. フライ、op.cit., p.93[Fry, op.cit., p.49]. モンドリアンの作品に緻密な分析をほどこすにあたってシャピロは、「これはモンドリアンの作品を見てその秩序をすぐさま感情でつかむ人にとっては退屈なことかもしれないし、余計なことと見えるかもしれない」と記したことがある。メイヤー・シャピロ、「モンドリアン」、『モダン・アート 19ー20世紀美術研究』(二見史郎訳)、みすず書房、1983, p.267, また p.291. ちなみにアルンハイムはマティスの『ひょうたん』について分析した後、「前述の分析は、けっきょく比較的簡単な構図を複雑なように読者にほのめかしたきら いがある」と述べた。アルンハイム、op.cit., p.56. いずれの場合も、詳細な形式分析を呈示するに際して気おくれを読みとることができるだろうか。 |

|||||||||||||||||

追記 すっかり忘れていましたが、「軽く明るく気持ちよく」というタイトルは 「余談は時間の余った時に」(1995) で4節目の標題として使っていたのでした。 第3節「続・お肌の手入れにご用心」の正篇は →「お肌の手いれにご用心 『エルミタージュ美術館展・16-19世紀スペイン絵画』より」、『ひるういんど』、no.57、1997.1[ < 三重県立美術館のサイト ] 第4節「デッサンと色の永遠の闘争、そしてサオシュヤントは来ない[予告篇]」の正篇は →「マティスからモローへ - デッサンと色彩の永遠の葛藤、そしてサオシュヤントは来ない」、『研究論集』、no.4、2005.3.31[ < 三重県立美術館のサイト ] また後者に関連して; デイヴィッド・バチェラー、田中裕介訳、『クロモフォビア 色彩をめぐる思索と冒険』、青土社、2007 Matthew Simms, Cézanne's Watercolors. Between Drawing and Painting, Yale University Press, New Haven & London, 2008. 「宇佐美圭司インタビュー」、ART TRACE PRESS、no.2、2012.12.20、 pp.145-146 での岡崎乾二郎の発言。 松浦寿夫・中林和雄・沢山遼・林道郎、『絵画との契約 山田正亮再考』、水声社、2016、pp.130-131 での松浦寿夫の発言。 後者の p.17 と註42 で触れた〈色彩 colore 〉と〈賦彩・彩色 colorito, colorire 〉の区別について、ヴェネツィア派から; David Rosand, Painting in Cinquecento Venice. Titian, Veronese, Tintoretto, Yale University Press, New Haven and London, 1982, pp.25-26 →こちらも参照:「ギュスターヴ・モローの制作過程を巡って」の頁の「参考文献追補」 S.リングボム、松本透訳、『カンディンスキー 抽象絵画と神秘思想』(ヴァールブルク・コレクション)、平凡社、1995、pp.131-133 ではカンディンスキーの《即興 19》(1911)について、 「この絵はおそらく、色彩と線が完全に、しかも首尾一貫して互いに独立した関係に立った最初の絵画作品であろう」(p.131) として、論じられています。pp.184-187 も参照。 速水豊、『シュルレアリスム絵画と日本 イメージの受容と創造』(NHKブックス 1135)、日本放送出版協会、2009、pp.218-223、233-238 三岸好太郎のある時期の作品について、 「線と色彩がここでは分離され、それぞれ別の機能が持たされていると言えよう」(p.219)、 「線と色彩の分離、対象の描写と絵画的マチエールの分離、つまりは絵画における基本的な要素を分解すること」(p.235) が指摘されています。 またその際、《オーケストラ》(1933)などの画面に見られる 「先の尖った道具で絵具の表面をひっかいたような線」(p.218) に関し、エルンストの〈グラッタージュ〉(pp.52-53)などが参照されるわけですが(p.233)、この点では、一方で上掲の「マティスからモローへ 」の第5章で触れたようにマティス、さらに遡ってモローなどを引きあいに出すこともできるでしょうし、他方では、浅野弥衛の〈ひっかき〉へとつながる道筋を見てとることもできなくもないかもしれません。 |

||||||||||||||||||

おまけ『プラハ国立美術館コレクション ヨーロッパ絵画の500年』展(1987/8/29-10/4)が元の勤め先で開催された際(→こちらを参照[ < 三重県立美術館のサイト])、共催の新聞に載った作品解説を;  Cat.no.59 ポール・セザンヌ 《エクス附近の家(ジャ・ド・ブーファン)》 1885-87年、油彩・キャンヴァス、60.5x73.5cm 目につくのはセザンヌ特有のタッチ、手の動きを残さぬ平滑な仕上げではなく、勢いにまかせて叩きつけられたり長く延びるのでもない。むしろ画布の手ごたえを確かめおさえつけるように置かれ、ついで置かれたタッチとの関係をかんがみつつ筆がおろされる。一つのタッチは常に他のタッチと、また平面としての画布との緊張のうちに画面を覆う。そして成立した作品は、部分だけを切り離すことのできない、一箇の全体としての張りつめた組織となる。 作品の構造を緊張させるのは、しかし形になる前のタッチの置き方のみではなく、タッチを秩序づける地形や建物などの具象的なモティーフにもよる。家屋は斜めに傾いているが、垂直に描かれた場合を考えれば、空間に開かれた印象を与えていよう。これらのモティーフが、図式的な遠近法とは異なる独自の奥行きとひろがりによって、光と大気のゆらめきがそのまま結晶したかのような、硬質な世界を生み出している。 (石崎勝基・三重県立美術館学芸員) 『中日新聞』(三重版)、1987.9.3 「人と作品 ヨーロッパ絵画の500年③」 |

||||||||||||||||||

| HOME>美術の話>軽く明るく気持ちよく、再び - セザンヌの一枚の絵に捧げるラスト・ソング |