| 『芸術学芸術史論集』、第5号、神戸大学文学部芸術学芸術史研究会、1992.4、pp.1-48 |

||||

日本の幾何学的抽象をめぐる覚書

石崎勝基 |

||||

0-1. 「何よりも重要なことは、モンドリアンの絵画空間は、横に張りつめた構造というものをつくり上げております。ところが村井の空間は、過去の静物画と何ら変わることがないのであって、背景があって、中景があって、それから前景がある。彼はそれを抽象的なものに変えたに過ぎないのであります。もう一つの問題は、ここではモンドリアンたちが追求しようとした内容が全く消えうせているということであります」。 以上は、村井正誠の『支那の町、No.1』(図1)について、藤枝晃雄がのべた一節である(1)。ここで藤枝が批判しようとしたのは、日本に抽象絵画が移入された際、抽象絵画の固有性がそのありかたに即し吟味されることなく、表面的なスタイルのみが模倣されたということであろう。そしてその背景には、抽象絵画が本来、自己批判的性格を核として有しており、それにのっとってこそ充実した質の作品を生みだしえたという認識がある。 村井の作品および藤枝の批評については後にふれるとして、抽象でなくとも、たとえばフォーヴィスムに比べ、キュビスムが日本に根づくことがなかったとは、常套句といってよいだろう。これは、作品の構造そのものを批判的に分析する作業を日本人が得手とせず、むしろ感覚的・情緒的・表層的なありかたこそが日本文化のありかただという一般論につながっている。 ところで、江戸時代末期以来、日本が模倣・摂取につとめてきた西欧文化、話を美術にかぎるとして、その核はまさに、理念的なものにほかならなかった。近代以前ではそれは、歴史画において可視化されるべき超歴史的な理念だったし、そうした規範がリアリティを失ないゆく近代においては、表現のありかたそのものが理念として対象化され、作品の構造を成りたたせるための鍵となる。 |

図1 村井正誠、『支部の町、No.1』、1938(昭和13)年、油彩・キャンヴァス、112.1×193.9cm、三重県立美術館 1. 「芸術における模倣と創造」、『近代日本の洋画と西洋展 - 講演とパネルディスカッション報告書』、静岡県立美術館、1988、p.108。なお、以下敬称略。藤枝は「戟後日本美術の展開 - 抽象表現の多様化」展評でも、村井正誠の『黄色』(一九五六年)に批判的に言及している。「抽象を描くことは、画面のなかに抽象的な形体を描くことではない。抽象的な形体を描くことが、画面全体の空間に直接かかわっていなければならないはずなのだ」、『美術手帖』、no.370、1973.8、p.8。 |

|||

| 以上もまた多分に単純化された一般論であることを念頭におきつつ話を進めるならば、理念的なるものへの志向を欠くとされる近代日本が、西欧美術を範とした時、後者の核にほかならぬ理念的なるものはどのような形をとったのか、あるいはとらなかったのかを問うことで、日本近代の相のひとつをうかがうことができはしないか、というのが本稿の出発点である。その際、近代西欧美術において、その理念的性格が作品の構造に即した形でもっともあらわになった、幾何学的抽象の、日本における展開をとりあげる。幾何学的の語で何を意味するかについて、厳密な定義をここでおこなう用意はないのだが、とりあえず、作品制作における演繹性をひとつの軸においてみよう。演繹性とは、具体的な素材との交渉以前の段階で、すでに決定されている部分の比重の大きさをさすが、特にそれが、素材自体のありかた(たとえば画面の平面性や、画面自体の形態など)によって導かれる時、当の作品は、おのれ自身とその存立形式をおのが内部で分裂させることになるはずだ。分裂は一方で、分裂であること、袋小路であること自体を緊張に転じうる可能性を、他方、たやすく装飾的なパターンにおちいる危険をはらむ。本共同研究のテーマ「日本美術のイコノロジー的研究 - 外来美術の日本化とその特質 - 」にのっとるならば、西欧近代において、従来の図像体系が無効になったとして、それは決して、作品の構造中で主題的なるものの占める位置が抹消されたことを意味しはしない。外在的な図像との一対一対応にかわり、作品成立の契機そのもの、とりわけ形式の問題が主題化されることになる。それとからみつつ、一対一の参照性を欠くかぎりにおいて、初期抽象での神秘論的・ユートピア的ヴィジョン、あるいはダダ以後の反芸術性が主題の位置につく。イコノロジーなるものが近代以後を対象にして何らかの効力を発揮しうるものとすれば、こうした領域が、少なくともひとつになりうるだろう(2)。 | 2.ここでは幾何学的抽象に代表させた、近世以来の伝統が崩壊して以後が問題となるわけだが、それに対し、崩壊以前の理念 - ヒエラルキーの頂点に立つべき歴史画とそのための技法等に関するアカデミーのシステム

- の日本近代における摂取もまた、ひとつのテーマたりえよう。この点で手がかりとして、「炭の濃淡はわが国の石膏デッサンのように、光の方向に対する面の傾きの違いでできる明暗の階調を追うのではなく、暗い色面と明るい色面のコントラストで立体を感じさせ、光を表現する。その基本となるのは、レンブラントが常に行っている明と暗の交互の入れ替わりである。…(中略)…もう一点、明暗のコントラストで日本の石膏や人体デッサンと決定的に異なっているのは、物(対象)と地(背景)のコントラストの置き方である。膝や背中の光が当たっている明るい部分に隣合った地は、黒くされていない。これに対しわが国の石膏デッサンでは、初心者は『明るい面に隣合う背景はコントラストの働きで暗く見えるので、濃く塗り、暗い面の横の背景は明るく見えるので薄く塗る』と指導されている。同じ意味でクロッキーでも大きな誤解がある。光が上から射す場合、人体の上を向いた面、例えば肩は照り映えて背景と強いコントラストを作るので濃い線で引き、暗い部分は溶け込むため線を薄くするというふうに。これらは非常に大きな誤解であ」るという飯田達夫の指摘をあげておこう。飯田達夫、「0度の絵画 木炭のデッサン」、『アトリエ』、no.751、1989.9、p.80。黒田清輝の裸体素描における輪郭線の強調も想起される。 その他、北澤憲昭、『眼の神殿 - 「美術」受容史ノート』、美術出版社、1989。酒井哲朗、「明治期洋画における『主題』の問題について」、『宮城県美術館研究紀要』、no.5、1990、参照。 |

|||

| さて、ただ、ここより先は一般論ではすまない。まず、抽象絵画の重要な成果を生みだしたのは、ロシア、オランダ、それに第二次大戦後のアメリカと、当時の西欧文化の中心地どころかむしろ地方・辺境であって、西欧対日本イコール中央対地方という単純な図式化を許さない。また本家の抽象絵画にしてからが、その特質を決して一元化できるものではないし、抽象絵画が西欧美術全体を代表するわけでもない。それ以上に何よりも、日本近代自体、元来が中国・朝鮮の文化の受容を大きな軸として出発した旧来の伝統と、西洋文化の流入とが混然たる様相を呈している。調査の不充分さも手伝って、それゆえ以下では、大正期から現在までの日本の幾何学的抽象の作品のうち、重要と目されるものをいくつか具体的に分析することで、今後の拡充のための覚書としよう(3)。 | 3.以下においては、記述の対象をおもに絵画/平面の分野にかぎる。これは、調査の不充分さ、話の単純化とともに、絵画がとりわけ制約の強い媒体であるからこそ、理念性と即自性との分裂がもっともあきらかになりやすいということにもよっている。シンポジウム 「平面が絵画になるとき」、『美術手帖』、no.419、1977.4、pp.102-103 等参照。 | |||

1-1. 「日本での最初の抽象画といえる恩地孝四郎の一九一四~一五年頃の『あかるい時』」(4) を嚆矢に、一九二〇年代初頭には柳瀬正夢や神原泰が、未来派の影響をうかがわせる非具象作品を残している。この時期から、村山知義の作品を瞥見しておこう(図2)。もっとも、<意識的構成主義>を標榜しながらその内実は、「ダダに近く、…(中略)…ただ『構成』という一語のみが接点としてあるようにさえみえる」(5)というもので、本来の幾何学的抽象との関連は強くない(6)。作品の制作方法も、コラージュを基軸とするもので、その点シュヴィッタースの影響が示唆されている(7)。ところでこのコラージュ的性格こそが、昭和前期の幾何学的抽象との比較をうながすのである。 |

4.浅野徹、「大正期新興美術運動と構成主義」、『構成主義と幾何学的抽象』展カタログ、東京国立近代美術館/北海道立近代美術館、1984,p.15.海野弘は、『月映』期の恩地および田中恭吾が、「どちらも、性的なものをメタファーとして表現しようとしている」、『あかるい時』について「奇妙にその曲線がエロティックであり、かつてこれは胎内から外をのぞく胎児のまなざしではないかとのベたことがある」と指摘している。海野弘、「月下の憂愁 - 田中恭吉ふたたび」、『美術手帖』、no.419、1977.4、p.196。抽象と具象を往復していることもあわせ、恩地の場合、ルドンなど抽象以前の象徴主義、また、象徴主義から地続きである神秘論的傾向の初期抽象、とりわけクプカなどと比較することができよう。 図2 村山知義、『親愛なるヴァン・デスブルグに捧げられたコンストルクシオンニ』、1924(大正13)年 5.五十殿利治、「すべての僕が沸騰するために - 村山知義の意識的構成主義」、『ダダと構成主義』展カタログ、西武美術館/つかしんホール/神奈川川県立近代美術館、1988-89、p.23。 6 「村山には僅かとはいえファン・ドゥースブルフに捧げられた幾何学的要素からなる絵画の系列も」*あるが、一九二二年の「第一回デュッセルドルフ国際美術展」と同時に開催された「進歩的芸術家同盟」結成のための国際会議のレセプションで見知ったファン・ドゥースブルフらは、村山にとって「ダダイストたち」にほかならなかったらしい**。 * 五十殿、註5前掲論文、pp.22-23。 ** 五十殿利治、「ベルリンの[日本未来派] - 村山知義、永野芳光、和達知男 - 」、『筑波大学芸術研究報』、no.9、1988、pp.121-122。 7.浅野、註4前掲論文、p.18、五十殿、註5前掲論文、p.22。 |

|||

| シュヴィッタースの作品に構成主義的要素が看取されるように(8)、村山のコラージュによる作品も、結果として、幾何学的な様相を呈する。コラージュされるべき物体を、何らかの枠のうちでまとめなければならないため、物体と物体が接するエッジが、いやおうなく幾何学的な線となるのだ。この時、画面の縁と画面内の幾何学的要素は、互いが互いに対し、恣意的であり外在的なままである。単に画面上に何らかの物体がコラージュされるにとどまらず、作品の構造そのものがコラージュによって成りたつ。そして恣意的コラージュにあってその表現を保証するのは、作品以前から持ちきたらされた物体の発言力、および物体間にはたらく緊張である(9)。これを、先に藤枝がモンドリアンの空間について指摘した、「横に張りつめた構造」と対立させることができよう(10)。 | 8.ダダと構成主義の関連については、アンドレイ・ナーコフ、「基本要素の発見」(太田泰人訳)、註5前掲カタログ所収、および上田高弘、「ダダと構成主義展 - シンクロする自己言及」、『美術手帖』、no.601、1988.11 所収。 9.「彼は作品を基本的には幾何学的な構成原理にしたがって組み立て、そこに現実の混沌たる多様性への関心を反映する非絵画的な材料や既製品を持ち込んだ結果、作品はアンビヴアレントな高い緊張感をはらむことになった」。浅野、註4前掲論文、p.18。 10. 図版でしか見ていないのだが、きわめて還元性の強い『親愛なるヴァン・デスブルグに捧げられたコンストルクシオン二』(一九二四年、図2*)においても、左上の矩形とそれを右辺に結ぶ二本の紐、右上の泥壁状のマティエールがしめすように、コラージュ的ありかたはかわらない。画面内にもうひとつの画面をおく点は他方、作品自体のオブジェ視の契機を感じさせ、後出の山本敬輔(図8)や金山明(図10)の作品との比較をうながす。なおこの作品は、水平垂直の分割、マティエールの変化、紐の使用という点で、カール・ブフハイスターの『コンポジション:ガラス - 木 - 糸』(一九三一年、**)と類似しているが、制作年からして偶然であろう。 他方、一九二四年の『朝から夜中まで』のための舞台装置についてのべられた、「適度な左右相称、重量と運動の全体的平衡、形と色の両方に於ける単純さ明瞭さ」、「円ならば真円、角ならば直角か二分の一直角、線ならば終始同一の太さを保つ直線か、又は先端に行くに従って、一定の割合で太さの漸減する波状線」で、色も「全部純白の地の上に置かれた生の赤、黄、黒、鼠の四色。その四色の占める部分のほぼ同面積なること」という「構成派の原理」*3も、画面の枠との緊張においてとらえられているわけではなく、恣意性が強いようだ。また、「ダダ的なアサンブラージュに傾」*4くことが少なくないマヴォ~三科周辺の作品のうち、ソル・ルウィットを思わせる柳瀬正夢の『建築的要素』(一九二五年、*5)および、五十殿利治によって玉村善之助の作であろうことが指摘された『工業と衛生との芸術への記念塔(造型)』*6は、「饒舌で声高な不必要な細部を削りとり、構成主義的な原理で制作されている」*7。 * 五十殿、註5前掲論文、p.22 に図版。 ** Catalogue of the exhibition The Planar Dimension, The Solomon R. Guggenheim Museum, 1979, cat.no.115 に図版。 *3 「一つの舞台装置」、『中央美術』、1925.2(五十殿利治、「村山知義と『朝から夜中まで』」、『アールヴィヴァン』、no.33、1989、pp.44-45 より引用)。 *4 三田村畯右・五十殿利治、「山上嘉吉『起(おき)られんとしつつある重大なある出来事』 の再制作について」、『芸術研究報』(筑波大学芸術学系)、no.11、1991、p.15。 *5 五十殿利治、「<前衛>的ヴィジョンの生成・柳瀬正夢と<マヴォ>」、『武蔵野美術』、no.81、1991.1、p.16 に図版。 *6 三田村・五十殿、註*4前掲論文、pp.13-15。 *7 同上、p.13。 |

|||

1-2. 「絵具とカンヴァスを使うタブロー絵画の否定、あるいは否定とまでいかなくとも絵具とカンヴァスという制約をこえた造形材料の無制限なまでの拡大と、ダダ的な攻撃的批判精神」は、「構成主義的な傾向の美術そのものを突き崩す方向に働き(11)、プロレタリア美術運動に回収されていく。それゆえ村山のコラージュ的構成は直接昭和前期の抽象絵画に連続しなかったし(12)、後者はダダ的な性格をしめしもしないが、空間のありかたについては共通点を認めることができる。 |

11.浅野、註4前掲論文、p.18。 12. ただ、斎藤義重は村山の作品、特に『朝から夜中まで』の舞台装置、それに「劇場の三科」のパフォーマンスなどから強い印象をうけたことを回想している。斎藤義重、「二〇年代のこと」、『美術手帖』、no.467、1980.7、pp.134-135。また「私と抽象表現」、『美術手帖』、no.371、1973.9、p.37。他方斎藤自身、「その頃の美術の前衛運動は、昭和になるとたちまちプロレタリア運動の中に吸収されて、そこでぷっつりと切れてしまって、跡形もなくなってしまうんですね」とのべている。「シンポジウム・芸術と思想Ⅲ - 昭和初期と現代」、『季刊藝術』、no.8、1969冬、p.231。 ところで、日本の近現代美術が、「作品が作品を生んでいくというレアリティに乏しかった」*とは、しばしば指摘されるところである。この点を積極的でありうるものとして読みこもうとしたのが、千葉成夫の<類としての美術>論であろう**。 * 東野芳明、「戟後日本の前衛芸術」、『朝日新聞』、1987.4.21(夕)。 ** 千葉成夫、『現代美術逸脱史 一九四五~一九八五』、晶文社、1986、等参照。 |

|||

| 吉原治良の『図説』(図3)*を見よう。画面に散在するさまざまなモティーフは、一見して相互に空間上の関連を有してはいない。むしろ、相互に規定しあう関係を欠くために、そうした関連しえない複数のモティーフであっても並存することを許すような、ある曖昧なひろがりが作品成立の前提となっているのだ。このひろがりは、遠近を暗示するモティーフをふくんでいることからわかるように、厳密に透過的でもなければ、厳密に平面的でもない。それゆえいやおうなく曖昧であるほかないわけだが、曖昧であるかぎりでの空間としての存立を保証しているのは、ひとつに、白、黒を核に制限された色彩、稠密な白の塗りがしめすマティエールの物質性(この点については後にふれる)、そして何よりも、モティーフとモティーフのまあいを定める、多分に恣意的というほかない感覚である(13)。 | 図3 吉原治良、『図説』、1934(昭和9)年、油彩・キャンヴァス・板、95.8×130.5cm、東京都美術館 *補註 加藤瑞穂、『田中敦子と具体美術協会 金山明および吉原治良との関係から読み解く』、大阪大学出版会、2023、pp.284-299:「第8章1-(3) 吉原治良の1930年代」も参照。 13.「それは、抽象芸術をシステム化することができるとみなして、調和のとれた形体と色彩の組み合わせに腐心するのである。しかし、この場合、調和のとれた表現を決定するのは、結局、芸術家の目である。そして、システム化されているという安心感にたっているがゆえに、かえって、感覚 - マレヴィッチの純化したそれではない - がいたずらに作用することになる。しばしば、造形的なものが軟弱な感覚的なものと同義にされるのは、この辺の事情を示している」。藤枝晃雄、「二つの抽象」(『現代の美術九 構成する抽象』、講談社、1971)、p.111。ここで藤枝が批判的に言及しているのは、「『具体美術』(アール・コンクレ)以後の、第三の世代」(同上およびp.8、p.16)だが、実際、同書p.16に掲載されたエリオンの『構成』(一九三四年)などは、吉原の作品と類似している。 |

|||

| 恣意的な感覚性にもとづくこの曖昧な空間は、モンドリアンの「横に張りつめた構造」とはまったくことなっており、吉原自身抽象絵画への移行のきっかけとしてモンドリアンの名をあげているにもかかわらず(14)、その作品に現われた空間の構造は、むしろカンディンス干やマレーヴィッチに近いものである。たとえばサンドベルグは、「モンドリアンにとって画面が四角いということは絵画の出発点である。この与えられた条件にしたがいながら、彼は空間を静的な感覚によって秩序づけようとして、法則的な探求をおこなう。マレーヴィチにとっては、画面の四角さは大きな役割りをもってはいない。いくつかのかたちが不確定な運命の方向に滑ってゆく場所でしかないのである」とのべ(15)、土肥美夫はカンディンスキーの抽象形態を「色彩と線描によるレリーフ的な浮動空間の構成」と規定する(16)。吉原においても、その空間は総体としての画面のありかた、なかんづく画面そのものの形態を決定する枠と、物として枠の内部をみたす平面に即して決定されていくのではない。モティーフとモティーフの間の距離と、そこにはたらく牽引によって、空間はモティーフが配された後にはじめて醸成される。その意味で、画面の枠は当初顧慮されていないわけだが、逆にいえば、後発的に空間が成立することには疑問が抱かれておらず、枠の存在は予定調和に守られ、それ自身が問題とはされていないのだ。 | 14.「私が抽象絵画に移行していった素地の一つは…(中略)…やはりモンドリアンを中心として紹介される抽象絵画の新鮮な魅力にとりつかれたからに違いない」。吉原治良、「わが心の自叙伝」、『明日を創った人 吉原治良』展カタログ、神奈川県立近代美術館、1973(頁づけなし)より引用。 15. 中原佑介、「立体未来派から構成主義へ」、『芸術倶楽部』、no.7、1974.1-2、p.11 より引用。他方、縁に規定されるかぎりでのモンドリアンにおける空間の拡張感については、メイヤー・シャビロ、「モンドリアン」、『モダン・アート』、二見史郎訳、みすず書房、1984、pp.268-271。および藤枝晃雄、「偏見の不在」、『美術手帖』、no.382、1974.6、pp.101-103。藤枝、註13前掲書、p.110。 16.土肥美夫、「抽象の前提と発生 - 絵画の存立をめぐるたたかい - 」、『講座・二〇世紀の美術三 芸術の革命』、岩波書店、1989,p.82.なお土肥は、同pp.85-87 でカンディンスキーにおける画布の「物質的平面」と「観念的平面」との区別*、あるいはそのどちらでもない、「宙に浮かんでいて、蒸気に包まれているかの」ような「どこかに」というありかたで**、要素が「《定義しがたい》」*3、「厳密な限界(とくに奥行きの点で)などのない空間に、《浮動する》ようになる」*4などの記述について論じているが、これは現在の問題についても、さらにイリュージョンの発生一般をめぐっても、示唆するところが少なくない視点といえよう。 * カンディンスキー、『抽象芸術論 芸術における精神的なもの』、西田秀穂訳、美術出版社、1979、pp.120-121。 ** カンディンスキー、「制作を省みてその意義解明の試み - コンポジション六」、『カンディンスキーの回想』、西田秀穂訳、美術出版社、1979、p.69。 *3 カンディンスキー、『点・線・面』、西田秀穂訳、美術出版社、19979、p.164およびpp.162-163。 *4 同、p.139。 |

|||

| 枠と浮動する曖昧な空間のイリュージョンの予定調和を支えるのは、モティーフの配置を予定調和へと収斂させていく際の感覚的な選択以外ではない。感覚のみが予定調和を支ええたのは、具象的な対象を介さず、曖昧であれ空間のイリュージョンを成立させうることに対し、充全な新鮮さをもって対処できた時代の空気によるものというほかはない。この時代の空気なるものが、いわゆるモダニズムであろう(17)。 | 17. ここでいうモダニズムは、グリンバーグ的な規定*をへたものではなく、両大戦間の近代的な感覚にもとづく表現という程度の意味にすぎないが、美術の分野に関するよりはっきりした範囲設定の試みとして、次のふたつをあげておく。 松浦寿夫、「苦痛/忘却 - 日本のモダニズムを巡る断章」、『アールヴイヴァン』、no.33、1988 所収。 大熊敏之、「感覚の形象 - 一九三〇年代の日本のモダニズム絵画」、『具象絵画のモダニズム 1930s-1940s』展カタログ、北海道立函館美術館/練馬区立美術館、1990 * クレメント・グリンバーグ、「近代主義絵画」(桑原住雄訳)、『現代の美術・別巻 現代美術の思想』、講談社、1972 所収。 |

|||

| 曖昧な空間のイリュージョンが予定調和的に保証されているかぎりにおいて、そのなかに浮遊させられるモティーフは、抽象具象を問うまい。この点で、たとえば古賀春江の『海』(一九二九年、東京国立近代美術館蔵)など一連の、さまざまなイメージをモンタージュした作品と空間構造に関し大きな差はないと見るべきだろう。吉原において、モティーフが幾何学的な様相を呈するとしても、それは画面全体の空間にはたらきかけることはなく、むしろそれ自体ひとつのイメージとして取りあつかわれている(18)。つまり、画面に対し外在的なのであって、古賀の場合同様画面の組みたてはコラージュ的性格を帯びているのである。これは、吉原の作品中、抽象的なものと、『火山』(一九四三年、東京国立近代美術館蔵)のような、記号的であれ具象的なモティーフによる作品とで、空間としてほとんど変化していないことにしめされている。 | 18.この点では、有機的な曲線を単純化したアルプの影響が考えられるかもしれない。 | |||

| また、さまざまなイメージを浮遊させる空間という点では、当時のフォトグラムやフォトモンタージュを用いた写真と比較できよう。モホリ=ナギの監修によって一九二九年シュトゥットガルトで開かれた写真展が一九三一年巡回してきた「独逸国際移動写真展」などに大きな刺激をうけ展開した日本の近代写真は、それらの技法を用い、単なる記録にも疑似絵画的処理にもとどまらぬ、純粋なイメージの抽出をはかったものと考えられる。そのため、写真が本来有する画面全休の等価性にのっとって(19)、イメージをまったきイリュージョンのうちに発出させんとしたのだ。近代写真における空間のこうしたイリュージョナルな性格は、吉原の絵画に観察してきた感覚的な浮遊空間と重なりあう部分が少なくない。この並行を可能にしたのは、やはり、いわゆるモダニズムという共通項なのであろうが、ここでもうひとつ例をとりあげよう。 | 19.これは、戦後のアメリカ抽象表現主義が呈示したオールオーヴァネスと、「空間の崩壊」*という点で通底するのだが、ただし、現在取りあげている昭和前期の幾何学的抽象絵画に関連を見ようとしているわけではない。拙稿、「等価問うか透過と羽化」、『ひる・ういんど(三重県立美術館ニュース)』、no.31、1991.5 [ < 三重県立美術館サイト ]。 * 藤枝晃雄、『現代美術の展開』、美術出版社、1986、pp.54、91、93 など。 |

|||

| 斎藤義重の『カラカラ』連作(図4)は、「明らかに構成主義の影響を感じさせる作品群」(20)だが、吉原の『図説』に比べると、各モティーフを糸や棒が結びつけることによって、「物休と物体との凝縮的な関係」、「物体の対置による結合的な空間構造」(21)がはかられている。もっとも、結合は同時に、モティーフ間にはたらく斥力を感じさせもするのだが。さて、モティーフの関連づけは、その結果成立したまとまりを、地から乖離させてしまうことになる。作品が現存しないので色彩や質感について判断することはできないが、残された複製図版から見るかぎり、暗色の地に対し、モティーフの集合は無重力状態で浮遊していると映る。マン・レイやモホリ=ナギを持ちだすまでもなく、日本近代のフォトグラムによる作品と、きわめて近似した空間が現われている(22)。ところで、このイリュージョナルな空間が成立したのは、画面が筆致のあとなどによって多少とも図と地に連絡をつけかねない描画によるのではなく、自身閉じた表面をなす物体のコラージュによって作りあげられているためであることに留意しておこう。 | 図4 斎藤義重、『カラカラ』、1936(昭和11)年、油彩、カゼイン、木、絹糸、73×60cm、焼失 20. 中原佑介、『斎藤義重』展カタログ、東京画廊、1973所収論文(標題・頁づけなし)。また、註12前掲「私と抽象表現」、pp.38-39。 21.中原、註20前掲論文。 22. 幾何学的抽象との関連からは、山口正城の『形態第三番 - フォトグラム』(一九三七年、福岡市美術館)が想起される。ちなみに、山口の、烏口を用い、縦線を音楽的に配した一連の素描も、無規定な空間を前提としている。 |

|||

| 感覚的把握にもとづくイリュージョナルな空間という点では、村井正誠の作品もおおむね同傾向に属している(図1)。それゆえ、冒頭に引いた藤枝のことばどおり、あきらかな影響をうかがわせるにもかかわらず(23)、モンドリアンとはまったく異質なものである(24)。藤枝はマレーヴィッチの名をあげているが(25)、一九三七年の『四つのパンチュールNo.2』(ふくやま美術館蔵)など直接的な類似をしめすものもふくめ(26)、画面にそってモティーフが滑りゆくような空間という点で共通している。そして、たしかに厳格な形式批判とそれゆえの理念性をそなえてはいないのだが、感覚的、また装飾的なかぎりにおいて、村井は幾何学的なモティーフ以上に空間の性質に関心をしめした画家といってよいだろう。 | 23.村井正誠、「モンドリアンについて」、『世界の巨匠シリーズ モンドリアン』付録月報所収。 24.村井の作品でモンドリアンとの類似を感じさせるのは、『支那の町、No.1』など一連の都市のモティーフによる作品と、『ブロードウェイ・ブギウギ』など最晩年の一九四二~四四年の作品であろうが、『近代日本の洋画と西洋』展カタログ(静岡県立美術館、1988)の作品解説者(p.191)が指摘するように、年代的に遅れる後者との関連をあげることばできない。何よりも、空間構造の違いは決定的であろう。むしろ、プラス・マイナスの作品群とグリッドによる作品群とを介する、色のある矩形が浮遊する一九一七年の作品を想起することができるかもしれない*。ただ一九四一年の『五つのパンチエール』**は、盛期モンドリアン的といってよい画面分割をしめしているようだ。 * M.G.Ottolenghi, Tout l'œuvre peint de Mondrian, Paris, 1976, cat.nos.297-303. ** 『村井正誠画集』、用美社、1990、p.239 以下「主要油彩作品目録」、no.57(p.243)。 25. 註1前掲講演録、p.108。 26. 註24前掲「目録」no.30(p.241)。ただし、「マレーヴィッチらの仕事を知る機会は当時としてはまったくなく、村井さんは、画家仲間である論客・長谷川三郎のアブストラクト・アートに関する論文を、いわば教科書にしながら、自分自身の方法論を展開しようと努力した」と小川正隆はのべている、「村井正誠 人と作品」、『村井正誠』展カタログ、ギャルリー・ところ、1987、p.11。もっとも、長谷川三郎の『アブストラクト・アート』(近代美術思潮講座第六巻、アトリエ社、1937)には、マレーヴィッチの図版と略歴が掲載されている - p.32、pp.174-175。 |

|||

| 『支那の町、No.1』にもどるなら、航空写真にヒントをえたという一連の作品(27)に属するこの作品はたしかに前・中・後景の区分を有しているが、この区分をもたらす色面等の重切は、画面全体にわたるものではなく、各部分部分が接しながら連なっていくため、中央から周囲へと波及する運動を生みだすことになる。藤枝のことばを借りれば「静物画」的な配置は、地と図の乖離を生む求心性に縛られているとはいえ、画面と垂直に進む奥行きを支える天地の区別はなされていない。この点、白地の役割が大きく、それを保証するためか、白は色彩の後から、間をうめるようにして塗り重ねられている。藤枝が指摘するように原色が選ばれないのも(28)、白地のひろがりとの衝突をさけるためであろう。また、画面をみたすモティーフの多くが、画面形とパラレルな矩形なので、画面縁との振動効果がえられる。とはいえ、これら矩形の随所にほどこされた変化は、多分に感覚的・趣味的な判断にもとづくものと感じさせ、この点モティーフ間のまあいも同様で、視覚的次元での手腕を感じさせることが、かえって視覚をこえる次元への垂直性を減じることとなっている(29)。 | 27.小川、註26前掲論文、p.10。 28. 註1前掲講演録、p.108。 29. 空間構造の点では、一九三七年以後の抽象化した作品以上に、それ以前のマティス風の作品の方がいっそうラディカルであろう。「マチスよりもっと単純という表現をさぐっている」*かどうかはともかく、画面を縦にくぎる平坦な色面を構にならべ、小さく植物や人物などを散在させたそれらの作品では、それ自身地となった色の並列によって、空間が生成させられている。やはり色の強い対比がさけられていること、方向づけをもたらさないかぎりでの稠密な筆致と塗り、そして、色面を斜めにくぎることによって、その場に即しつつなだれ落ちるようなひろがりが生じる。他方斜めの分割は、色面が外から侵入してきて、互いにかみあっているかのような印象をもたらすことになる。すなわち、画面の縁がかえりみられているわけではない。また、各モティーフは小ささゆえ、あくまで色面の上にのせられており、その点、モティーフと色面が一体化したマティスの空間とはことなっている。 * 針生一郎、「村井正誠の芸術的道程」、註24前掲『村井正誠画集』、p.163。 |

|||

1-3. 吉原の『図説』は、複製図版で見ても、地の白が稠密なマティエールをしめしていることがわかる。昭和前期の吉原の抽象作品において、マティエールは大きな役割をはたしていたが(30)、この点を『作品』(図5)によってながめてみよう。縦長の白い画面を、左下の黒い線もふくめ、計七つの形態が占める。上の大きな円と右下の褐色の方形がともに右下部を欠き、そのため左上から右下にむかうヴェクトルがもたらされる点、それ以外の五つの形態がいずれも、下辺が水平なので、左下の直線から変化したヴァリエーションととらえることができる点などに、形態を展開させる微妙な想像力の戯れを認めることができよう。ただし、ここで微妙というのは、一見して、形態間のダイナミックな交渉も、画面全体に対する意識も認められず、形態を恣意的にばらまいたと感じさせるからにほかならない。むしろここには、静謐のなかのしのび笑いのようなユーモアすら読みとれる。これは、各形態が、恣意的な配置ゆえ画面の構造の一部として場所をえることができず、かといって、全体に対する大きさゆえ浮遊することもできず、その場で身じろぎしかできないためだろう。もって各形態は、画面に対し垂直に発現しようとする。すなわち、形態という以上に、イメージとして機能するのだ。この点を保証するのは、まず、各形態が、恣意的で相互に交渉しあわないからこそ、画面を機械的に分割した格子の上に配されているように見えること、次に、白による調子の統一である。特に第二点に関しては、色彩とともに、マティエールの操作によるところが大きい。この作品はまず、全面にわたって白がきわめて稠密かつ均一に厚塗りされ、平らにならされている。その上で、円など白っぽい形態四つは、地の上に描かれるのではなく、地が生乾きの時点で、へらのようなものによって表面を波立たせ、その結果形が浮かびだす。左下の線は、白地をいったん溝状にえぐりだし、その底に黒を埋めこんだものである。黒の家型と右下が欠けた褐色の方形の表面は、稠密にならされている。 |

30. 乾由明は吉原の戦前の作品においても「画肌がすこぶる堅牢」*とのべているが、それに対し針生一郎は、「初期の作品は粉っぼいマチエールが浮いていて、かなり剥落しているところもある。あれはむしろ、日本の当時の絵具の問題もありますけど、もっぱら観念を問題にした作家たちに共通の傾向ですね」**という。 * 乾由明、「吉原治良の芸術」、註14前掲カタログ。 ** 座談会「体質診断・現代日本美術」、『美術手帖』、no.370、1973.8、pp.67-68。 図5 吉原治良、『作品(雪(イ))』、1937(昭和12)年、油彩・キャンヴァス、130.0×96.Ocm、三重県立美術館 |

|||

| モンドリアンやマレーヴィッチについても筆致の役割の大きさがしばしば指摘されるとはいえ、ここでの吉原の技法は、絵具を塗っていく筆が観念と交渉して画面を自発的に生成させるという以上に、むしろ工芸的なプログラムを感じさせる。この工芸的な物質の厚みは、かえって、構造化されるべき理念を欠く触覚的な表面のみを定着することになる。そしてその上を、感覚の洗練やユーモラスな気分がただようのだ。ここに見た物質性は、戟前の吉原の抽象作品の多くに共通しており、その意味で、しばしばアンフォルメルの先駆とされる『作品A』(一九三六年)の制作は必然だったとも見なせよう。これは戦後の「具體美術宣言」における、精神と物質の「対立したまま」の「握手」につながり(31)、実際、吉原のもっとも成功した作品は、一九五七~六一年頃のアンフォルメル期に属している。 | 31.吉原治良、「具體美術宣言」、『藝術新潮』、vol.7、no.12、1956.12、pp.67-68。 | |||

1-4. 第二次大戟以前の日本の幾何学的抽象において、しかし、画面の構造自体を対象化しようとする試みに、少なくとも接近した作品がまったく欠けているわけではない。先述の『作品』について、各形態が水平垂直の格子上に配されているように見えると記したが、吉原には、画面のうちに形をおくのではなく、縁からのびた面が画面を分割する一連の作品がある。一九三四年頃の『作品』(32)では、分割された面の中にぼんやりした形が浮かぷものもあるが、一九三五年の『作品』(図6)(33)にはそうしたモティーフも消えている。ただし、分割は完全に縁と平行ではなく、面と面の境界はわずかに傾けられたり、ずらされたりしている。そのため、画面自体の構造が分析されているというより、各面が縁の外から侵入してきて接触し、せめぎあうと映る。さらに、左中の面と左下の面との境界が、左方にむかうにつれ開いていって下地をのぞかせるので、すべての面が、ひとつの地の上にのっていると感じさせるのだ。構造の厳格さを徹底させることなく、ある曖昧さをすべりこませることを、表現の保証と見なしたのであろう。これらの作品は、いずれもさはど寸法の大きいものではなく、また、やはり物質性を強調した厚塗りである。一九三五~四〇年頃の『作品』(34)では、さらに構造が整理されている。ここでは、感覚性の遊戯よりも、イリュージョニズムをめぐる観念的なアプローチがなされているのだろう。それが、平面性と物質性を相克させることで、何らかの緊張に達さんとしているようだ。 |

32.註14前掲カタログ、no.27(no.26 も参照)。 図6 吉原治良、『作品』、1935(昭和10)年、油彩・キャンヴァス、45.5×37.9cm 33.同、no.36。 34.同、no.45。 |

|||

| 吉原の作品における外部からの面の侵入と地の残留は、斎藤義垂の『トロウッド』連作(一九三八~三九年、図7)にもあてはまる。ただ、面が独立した板であること、無表情な賦彩によって、曖昧な情緒は廃されている。斎藤自身後に、「構成主義的傾向から越えることを期して試み始めた」、「構成ではなく並列的であり周囲に拡大することを示すこと。板の二重になっている上下の関係は絵画の描かれたフォルムと背景の関係ではなく物体として凹凸であること」(35)と記しており、明晰な意識がうかがえる。ただ、板の角を丸め、四角い平面としての地が残されているため、板が並べられるべき空間という前提は抹消されておらず、その内部での洗練された感覚をしめすことになる(36)。 | 図7 斎藤義重、『トロウッド』、1973(昭和48)年(原作1939(昭和14)、焼失)、アクリル、合板レリーフ(原作:油彩、カゼイン、合板レリーフ)、120×100cm 35.註20前掲カタログ所収「トロウッドについて」。 36.「それらの事物的な素材を平面に適応させるときに、結局は主観的・個人的なメチエであるきわめて近代的な構成感覚が意識するとしないとにかかわらず、画面に介入してきたのである」。早見堯、「芸術への自覚 - 否定の価値を通過して」、『みづゑ』、no.921、1981.12、p.89。 |

|||

37.山本敬輔に関する資料および『80-X-38』の調査については、姫路市立美術館および同館学芸員速水豊の協力をえた。記して謝意を表する。 図8 山本敬輔、『V-X-38.5』、1938(昭和13)年、油彩・キャンヴァス、87.5×87.0ccm |

||||

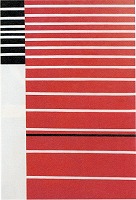

| 『80-X-38』(図9)は、表現をより内在化させようとしたものである。ここでは、画面の上にのせられた形態はもはや認められない。といって、工芸的に即物化されているわけでもなく、色の放つ力をいかしつつ、それを平面に引きもどすべく、計画的に絵具が塗り重ねられている。画面は、大半を占める赤と白のストライプが交替する部分と、左側の狭い部分からなる。左手は、黒と白のストライプによる上部と下三分の二強の部分とにわかれる。左下部は剥落が著しいが、クリーム色の地の上に白を塗ったものであったらしい。右部での白とことなり、左部のストライプでは白の上に地と同じクリーム色がかけられている。他方、上部の黒は、かすかに紺を混ぜたのか、強さを緩和して、右部との完全な分裂をふせぐ。また、左右各部での白の間隔に反し、上から四本目の白は左右を貫通している。同じく、左下部のほぼ中央にあわせて、右部に黒のストライプが走る。この両者は、左右をつなぐと同時に、右部での赤の帯の幅の変化によってもたらされるイリュージョンを、平面に引きもどしている。白のストライプの幅はほぼ等しいが、手描きであり、また塗りもやや厚い。この作品において核をなすのは、やはり、赤のストライプの幅が漸増することによって生じる、音楽的なリズムだろう。実際、「数学と音楽をモチーフにして描いたといわれる作品が『80-Ⅹ-38』等であるとも伝えられる」という(38)。クレーを思わせる色彩による音楽的なリズムから生じるイリュージョン、そのためにはやや太すぎる白のストライプの幅による平面化、および左右を貴通する黒白のストライプの唐突さという三者の関係は、必ずしもかみあっておらず、矛盾をきたしているといえるかもしれない。ただ、戟前においてもっとも自己分析的な形式と、調整された色彩の発現とのはざまに表現を懐胎させようとする志向に、装飾性への傾きとあわせ、後の山田正亮や桜井英嘉につながる点を認めることができようか(39)。 |  図9 山本敬輔、『80-X-38』、1938(昭和13)年、油彩・キャンヴァス、145.0×96.8cm、姫路市立美術館 38.木村重圭、「山本敬輔について」、『山本敬輔遺作展』カタログ、姫路市文化センター、1974、頁づけなし。 39.一九三八年の第一回絶対象派展に出品された『8-X-38-5』は、さらに画面の統一性が高められているようだ(『みづゑ』、1938.7 に図版)。一九三九年の第二六回二科展に出品された作品は、モンドリアン的な画面分割をしめす(『みづゑ』、1939.6、『アトリエ』、1939.6 および10に図版)。 |

|||

1-5. 第二次大戦以前に制作されたいわゆる幾何学的抽象のうち、広幡憲の作品については、調査がいたらぬため充分に記述することができないが、面やストライプの重切に無規定的な空間のイリュージョニズムがうかがわれる一方、閉じた形態の比重が小さいグリッドによる分節に目をとめるべきかもしれない。 坂田一男の作品の多くは(40)、基本的に、中央にモティーフを配した人物画・静物画的なもので、厳密な意味で抽象とはいえない。ただ、中央のモティーフと縁の間を水平と垂直にのっとって分割する厳格な平面構成は、「静物画的」な配置ゆえかえって、緊張した面に対する意識をしめしている。その際各面の緊張を保証するのは、色面を塗る稠密なマティエールであろう(41)。これは上下の重層を意識したもので、戦後の作品で二重化の傾向を強める。 |

40. ただし、「一九四四年と一九五四年の二度にわたる大水害によって…(中略)…とりわけ一九三〇年代から一九四〇年代の前半にかけては、残された作品は非常に少ない」という(手島裕、「坂田一男の芸術」、『坂田一男』展カタログ、倉敷市立美術館、1988、p.9)。 41. 西崎泰豪、『坂田一男の研究』、自費出版、1984、pp.15、21、29。 |

|||

| 幾何学的とはいえまいが、桂ゆきのコラージュによる『作品』(一九三六年頃)などは(42)、焦点をしめさぬオールオーヴァネスによって、戦前の抽象の多くにおける曖昧な空間と対比しうる(43)。長谷川三郎の『アブストラクト・アート』に、ポーランドの構成主義者でウニスムの創始者スチェミンスキの作品図版が掲載されたりはしているが(44)、関連があるとはいえまい。むしろ、桂の「わたしは日本のシュールの地平線が描いてある絵がきらいなの」(45)という発言を引いておこう。桂は後に、「私がフランスのシュルレアリスムを知る以前で、私は自分で考えたつもりだったんです。…(中略)…コンポジションを否定し、同形のものを無限定羅列し、写実絵にある一つの視点を否定し…(中略)…今思えば、私の予感は大発見だったようにも思いますが…(中略)…遠近法も何もない、同形のものの無限の羅列がバッと頭にきた」とのべている(46)。 | 42. 『桂ゆき展』カタログ、下関市立美術館、1991、no.5。ほかに、no.10:『日なた』、参考図版pp.156-157 に掲載された数点参照。 43.抽象ではないが、装飾性によるかぎりで、吉原治良の『菊』(一九四二年)も、平面にそった、中心をもたない構図をしめしている。 44.註26前掲『アブストラクト・アート』、p.149(「ストレツミンスキー」と表記)。(追補:左の本文で「スチェミンスキ」としているのは、当時邦語で見ることのできた数少ないまとまった次の資料によるのでしょう; 中原佑介、「スチェミンスキとユニスムの絵画 展覧会から」、『みづゑ』、no.904、1980.7。その後、五十殿利治・土肥美夫編、『ロシア・アヴァンギャルド 4 コンストルクツィア - 構成主義の展開』、国書刊行会、1991、p.315 以下など、またアンジェイ・ワイダ監督の映画『残像』(2016)関連では「ストゥシェミンスキ」; 井口壽乃+囶府司寺[編]、『アヴァンギャルド宣言 中東欧のモダニズム』、三元社、2005、p.123、p.135 などでは「スツシェミンスキ」; 谷本尚子、『国際構成主義 中欧モダニズム再考』、世界思想社、2007、p.90 以下などでは「ストシェミンスキ」と表記。→「津の築山遊具など」の頁でも触れました)。 45.針生一郎、「桂 ユキ子」、『美術手帖』、no.193、1961.9、p.27。 46.「インタヴュー 桂ゆきの四十年」、『みづゑ』、no.893、1979.8、p.45。 |

|||

| 同工の作品は、桂自身によって一九七八~七九年に再開されることになるが、草間彌生(一九五九年~)(47)、阿部展也(一九六〇~六三年)、伊藤隆康(一九六一~六二年)、宮脇愛子(一九六一年前後)(48)なども手がけている。こうした傾向が一九五〇年代末から六〇年代初頭に頻出した点については、アンフォルメルの流入以後、ネオダダやヌーヴォー・レアリスムとともに、日本の反芸術的傾向における日常的オブジェの増殖、またカポグロッシやカステラーニなどイタリアの空間主義との関連を考えることができるだろうが(49)、草間の平面をのぞき、いずれも阿部のコルクやエンコスティック、伊藤の石膏や金属といった素材にもうかがわれるように、コラージュ的性格が強く、無限の増殖性が主題になっていたようだ。やはり草間をのぞき、白、グレー、褐色等中間色が装飾的なまとまりをもたらす。方向性を変えた阿部以外は、草間もふくめ、環境化にむかう点で共通している。作品は無限に拡張しうるひろがりの一部であって、枠どられた絵画に内在する問題としてつきつめられることはなかった。 | 47. 藤枝晃雄、「<平面の台頭>の意味」、『美術手帖』、no.419、1977.4、pp.57-58。および同号の註3前掲シンポジウム、pp.95-96。 48.宮脇は学生時代、阿部展也から聞いた過去の美術運動のうち、スチェミンスキらのウニスムにもっとも強く影響をうけたとのべている。アンケート「誰が最も影響を与えたか」、『美術手帖』、no.431、1978.3、pp.108-109。 49.住谷晃一郎は留保つきで、「日本におけるくり返しの構造は確かに一九六〇年代の高度経済成長による大量生産、大量消費を背景に生まれてきたものであった」とのべている。住谷晃一郎、「くり返しの構造 - 現代絵画の一断面」、『現代絵画の一断面 くり返しの構造展』カタログ、高松市美術館、1989、p.7。 |

|||

2-1. 第二次世界大戦終戟後、吉原、斎藤、山本などが一時期具象表現に回帰した事実は(50)、戦時下の状況、戟後のいわゆる<密室の絵画>などの動向、サロン・ド・メおよびアンフォルメルの流入、反芸術的傾向の繚乱等とあわせて、本稿のテーマとも密接にからむであろうこと、それゆえ、戦前の作品と戟後のそれとの間に、いかなる進化論的回路も見るべきではないことを念頭におきつつ、話を進めよう。 戦前の抽象の多くの作品において絵画空間の構造を意識的に対象化しようとするものはわずかだとのべてきたが、昭和後期の幾何学的抽象は、一九六〇年前後、オノサト・トシノブ、山田正亮、桑山忠明の三人によって、イリュージョンとしての空間を自明のものと見なすことなく、平面そのものに即させ、その上であらためて表現が求められるのを見ることになる。その前に、金山明の一連の作品にふれておこう(図10)*。 |

50. 「それではその時点で抽象画とはなんだったかということになる。一般に前衛精神といわれるもののひよわさをふと感じてしまうのだが、しかし当時の、人の意識の重い屈折を他人がはかってはならない」。高橋享、「かたちといのちの力学」、『美術手帖』、no.446、1979.3、p.106。 図10 金山明、『作品』、1954(昭和29)年、油彩・合板、61.8×61.8cm、東京都美術館 *補註 『金山明』展図録、豊田市美術館、2007 (図10の作品は p.37/cat.no.57)、 また 加藤瑞穂、図3補註に前掲『田中敦子と具体美術協会 金山明および吉原治良との関係から読み解く』、pp.119-153:「第4章 金山明による作品の特質 空間をめぐる思索と実践」 も参照。 |

|||

| これらの作品はいずれも、白い方形の画面をほとんどそのまま残し、縁から短い、あるいは長い黒の線をのばしたり(51)、角を切りとったもので(52)、画面の空白ないし空白の画面そのものを強く意識させるものである。「金山明は、モンドリアンの純粋抽象の作品をもっと単純化したような絵を描いていた。それを突き進めて線と色面の構成をぎりぎりまで省略していったら、ついにカンバスの縦と構の比率だけが残ることになった。そこで何も描いてないカンバスでも立派な作品であると、大まじめでこれを展覧会に出品しようとした」と白髪一雄がのべており(53)、モンドリアンの『黄色の線のコンポジション』(一九三三年)のような作品に触発されたのかもしれないが(54)、ここには、オブジェとしての枠どられた画面のありかたを観念的に主題化するという反芸術的な契機をうかがうことができ、その点で、戦前の山本敬輔の『Ⅴ-Ⅹ-38.5』が宿していた志向を徹底させたものといえる。 | 51.『具体』、no.2、1955.10.10、p.13 に図版。同、no.4、1956.7.1、p.29。 52. あるいは黒く塗ったものか、未確認。同上、no.4、p.29 上段右端。 53. 白髪一雄、「冒険の記録エピソードでつづる具体グループの一二年 1」、『美術手帖』、no.285、1967.7、p.141。アルフォンス・アレェ、.マレーヴィッチ、グリンバーグの故事を参照。藤枝晃雄、「マレーヴィチのドゥローイング 白のうえに描かれたこと(美術の時代=批評の現在17)」、『美術手帖』、no.598、1988.8、pp.172-173。および同、「虚ろな鏡 - 純粋芸術志向の逆説」、『美術手帖』、no.385、1974.9、pp.110-112。 54.註24*前掲書、cat.no.410。同 nos.364、401 も参照。 |

|||

| 金山はこうした作品を展開させてはいかなかったのだが(55)、第一回具体美術展での『たま』(一九五五年一〇月)、第一回舞台を使用する具体美術展での『バルーン』(一九五七年五月)などのインスタレーションないしハプニングにおいても、枠に対する意識は一貫している(56)。 | 55. 彦坂尚嘉、.「閉じられた円環の彼方は」、『美術手帖』、no.370,1973.8,pp.80-83、および千葉、註12前掲『現代美術逸脱史』、pp.224-225 註20。 56. 「会場とそこに吊された巨大なバルーンとの関係を作品とする視点は、初期の線の位置と画面の関係を問題にした作品から、一貫しているように思われる」、彦坂、同前、p.82。 |

|||

| こうした金山の作品と比較しうるのは、一九六一~六三年、渡米直後の荒川修作の作品であろう(57)。この時期の荒川の作品は、画面そのものを、画面ひいては表現に対する疑問提出の場たらしめ、もって白のひろがりを空虚の現前に転じようとしていたようだ。一九六〇年代後半以降の田中信太郎の作品においても、枠の意識に発した、画面の客体化が進められる(58)。 | 57.『荒川修作の実験展 - 見る者がつくられる場』カタログ、東京国立近代美術館/京都国立近代美術館、1991-92、pp.72-79、81-85、88、90-91、96 など参照。 58. 田中はポロックにふれて、「これは画面の、この矩形の中にあるものを描いていくというんじゃなくて、画面、この矩形自体の意味を、ほんとうはとらえなければいけないわけです」とのべている。東野芳明、「田中信太郎=ネオ・ダダの気弱な弟が立ち上がった時(アート,七四談義-五)」、『みづゑ』、no.835、1974.10、p.55。 |

|||

2-2. 戦前から活動してきたオノサト・トシノブ(小野里利信)は、一九六一~六六年頃、画面を小さな方形を規準にしたパターンで分解し、あるいは方形を規準にしたパターンの集積として画面を成立させることで、彩度の高い、しかし純色ではない無数の朱色を画面と垂直に発現させる作風に達した(図11)。方形は画面の形に呼応するものであり、その点、もはや画面の上におかれるのではなく、画面の構造と不可分になる。方形一箇一箇は、それだけではもはや特殊な意義をしめさない。また、各パターンの内部を形成する色面は、それぞれ線状に分割され(主調になる朱ないし赤以外は、特に、中枢的な役割をはたすだけの面積をとることが少ない)、また、各ユニットの境界で手も目も流れをさえぎられるので、横の関係で浸透しあうことなく、前すなわち垂直に発出する。同時に、各パターンの画面に対する大きさは、全休が融合するというには大きすぎ、個々が個々のまま、多として見るものの目に訴えかけるのである。朱や赤が、地に落ちつき引っこもうとする色ではないだけに、画面は、秩序づけられた騒擾というべき相を帯びるだろう。 |

図11 オノサト・トシノブ、『作品B』、1961(昭和36)年、油彩・キャンヴァス、194.0×130.0cm 追補:戦前の作品について→「鞠が跳ねる - 追補」の頁の「3.新興写真と球」で触れました。 |

|||

| 藤枝晃雄は、円が浮かびあがってくることについて、「不動であり求心的である」と批判的に言及しているが(59)、この時期の作品において円は必ずしも目立たず、むしろ、各自ばらばらに垂直性を帯びる部分を、かろうじて横につなぎとめるという、最低限の保証のため呼びだされている(60)。だからこそ円は逆に、不動で求心的でなければならない。方形のユニットと円の関係で、手描きによることもあって、方形の一部が斜めに傾いでいるように見える作品では、全体が不安定になってしまっているものもある。 | 59. 註13前掲書、p.17。冒頭での村井正誠批判もふくめ、藤枝のいう<日の丸空間>批判を念頭におかれたい。藤枝晃雄、「美術季評」、『季刊藝術』、no.27、1973秋、p.19。 60. この時期のオノサトにおける円の機能と比較しうるものとして、一九六〇~六三年の杉全直の作品における六角形 - <きっこう>がある。アンフォルメル的なマティエールの渾沌に対する結界のようなものとして成立したこれらの形態の機能については、峯村敏明、「かめ座のしるし」、『かめ座のしるし』展カタログ、横浜市民ギャラリー、1989、頁づけなし。 |

|||

| もっとも、この時期以前以後で、円のはたす役割は、実際小さくない。オノサト自身くりかえし円について語っている(61)。彼の戦前からの展開は直線的ではなく、モンドリアンに触発されつつ(62)、具象と抽象との「往復運動」(63)をへている。自ら「現在の『円』 の仕事の前身のよう」(64)という一九四〇年の『黒白の円』(東京国立近代美術館蔵)は、むしろマレーヴィッチを連想させるもので、手描きがきびしさをそいでしまっているきらいはあるが、ここで重要なのは、円の画面に対する大きさ、黒および白のべた塗りのため、二つの円の斜めにむかいあう配置にもかかわらず、両者が動きをうばわれていることであろう。そして一九五五年以降、円はますます大きくなり、やはりべた塗りで、画面全体以外との関連づけを排されるようになっていく。一九六一年以降の作品においては、こうした円が、画面全体と一致したのだといえるかもしれない(65)。 | 61.『抽象への道 オノサト・トシノブ画文集』、新潮社、1988、pp.34-39、48-49、52-53、58、69、85、87 など。 62. 同、pp.89-93 および pp.46-47。 63. 同、p.46。 64.同、p.48。 65.同、p.58。「円と方形はまじりあい、画面の全ては等価値のものとして空間化された」。 |

|||

| 他方、一九六七~六八年以降の彼の作品は、「求心的に細分化したものが、再び全体性をとり戻すといえるよう変化」(66)をしめすのだが、部分どうしの拮抗が減じ、全体が流動的なダイナミズムを帯びることで、かえって、発現の垂直性を失ない、装飾的になってしまっている。 | 66. 横山勝彦、「オノサト・トシノブ論のための覚書」、『オノサト・トシノブ展』カタログ、練馬区立美術館、1989、頁づけなし。 | |||

2-3. 山田正亮(図2)の展開については、すでに多くの、とりわけ早見堯による詳細な諸論考がよせられているので(67)、ここに屋上屋を重ねる必要はなかろう。ただ、一点おさえておきたいのは、「山田が一九六〇年代に優れた作品を制作したのは、その演繹的な方法を支える趣味性に由来するように思われる」という藤枝晃雄の指摘である(68)。一九五九年から七八年までの山田の作品を前にして感じられるのは、水平のストライプの反復や、画面の縁に平行する分割など、画面内で要素を構成することなく、支持体の表面と一致するような布置がもたらしてもおかしくない厳格さ以上に、むしろ柔らかい表情であろう。これは、彩度をおさえ原色を用いない色、さらに絵具の練りぐあい、塗りの厚みなどがあいまって生じる。以上すべてを選択し決定する目と手こそが、必須なのである。これを藤枝にしたがい、<趣味性>と呼ぶことができる。趣味性としかいいあらわしえないのは、そこに演繹性にも物質性にも回収されない、ある曖昧さがあるからだ。いかに演繹的に決定しようと、実際に色を塗る時点で介入せざるをえない感覚があらわになるともいえよう。ここから、「ポワーツとした情緒」(69)、支持体や絵具の物体性に収斂しきらず、かといって前面にただよいだすには平面の演繹性に引きもどされた、エロティックともいえる(70)芯のある柔軟さが成立する。その時生じるのが、平面とイリュージョンとしての表面とのずれをみたすふくらみである。「表面との平行性の深層では、もう一つ別のカオスが渦巻いていた」(71)という早見堯の指摘も、この点にかかわるのだろう。 他方、一九七九年以降の作品は、ストロークによる流動化という内在的な展開の方向に必然性を感じさせつつも、青や燈などの透明な使用のためか、表面が形成されずにいる。 |

図12 山田正亮、『Work B. 216』、1959(昭和34)年、油彩・キャンヴァス、89.5×145.7cm 67.見ることができたもののみあげておく。山田正亮十早見堯、「絵画の自律性について(現代との対話-五)」、『みづゑ』、no.883、1978.10。 早見堯、「山田正亮一九六四-六七の絵画 絵画のフォーマルな追求」、『山田正亮展 一九六〇年代 中期モノクロームの時代』カタログ、佐谷画廊、1985。 同、「描くことと、表面の発見/再発見」、『山田正亮展 Work on Paper 1950-87』カタログ、佐谷画廊、1987。 同、「内からと、外からの絵画」、『山田正亮 一九七〇年代前期の絵画』展カタログ、佐谷画廊、1989。 同、「山田正亮 - 繰り返しと色彩」、『山田正亮 ストライプ一九五九-一九七四』展カタログ、ギャラリー米津、1989。 同、「山田正亮 - クロスとグリッドの絵画」、『山田正亮 - クロス&グリッド』展カタログ、ギャラリ米津、1990. 同、「絵画を生む絵画」、『山田正亮作品集』、美術出版社、1990. 同、「流動する絵画」、『山田正亮 一九七〇年代後期の絵画』展カタログ、佐谷画廊、1991。 他に各論として、篠田達美、「絵画へ、あるいは絵画まで」、『山田正亮 一九五〇年代後期の絵画』展カタログ、ギャラリー米津、1986。 横山勝彦、「一九五九年の山田正亮」、『山田正亮一九五九展』カタログ、イノウエ・ギャラリー、1990。 68.藤枝晃雄、「あらたな生成へ=絵画の場合」、『美術手帖』、no.475、1981.1、p.82。 69.「シンポジウム[現代との対話]を終えて‥今日の芸術表現とは」より峯村敏明の発言、『みづゑ』、no.893、1979.8、p.99。 70. 註67前掲「絵画を生む絵画」、p.78。厚く塗りこめた白ないし黒の地塗りに、鋭いもので傷をつけ線とするという、工芸的な技法によって、やはり趣味性にもとづくアンティームなエロティスムをかもす作家に、浅野弥衛がいる*。 補註* 拙稿、「撫でなでひっかきくちづけを - 浅野弥衛の作品をめぐる覚書」、『浅野弥衛展』図録、1996 [ < 三重県立美術館サイト ]なども参照 71.同上、p.86。 |

|||

2-4. 桑山忠明の作品(図13)に関しても、多くのことばがついやされてきた。一九七〇年代末までの桑山の作品で何よりも印象的なのは、「鋼鉄のような表面」(72)であろう。そこにむかう視線は、表面ではじかれ、はねかえされ、作品との間に開く裂け目を感じさせられることになる(73)。これは桑山の作品の、厳格な「事物性、客体性」に応じている(74)。厳密な四角形の境界は、画面の外との関係を切断する(75)(一九六五年から七九年までの作品では、クローム・ストリップがこれをいっそう強調する)。画面の外との関係が切断されているため、四角形が厳格と感じられるといってもよい。横方向で外への連続性を断った画面は、さらに、画面内部での分節の排除、少なしとも一パネルでのモノクローム、「表面への固執」(76)によって、もう一つの外、すなわち手前をも切断することになる。これが逆説的に、画面に正面性を帯びさせるのだが、その正面性はまた、厳密な平面性に引きもどされることで、作品に特異な実在感を与えるだろう(77)。遮断され送りかえされた視線は、作品、そして事物のありかたを問いなおさざるをえないという、観念の次元に投げだされる(78)。表現のありかたが自明ではないという、反芸術的な契機が、表現にきびしく内在した形式で呈示されているのである。 |

図13 桑山忠明、『無題』、1965(昭和40)年、アクリル・キャンヴァス、クロムストリップ、236.0×236.2cm 滋賀県立近代美術館 72.本江邦夫、「表面、そして/または 深さ」、『桑山忠明・山田正亮』展カタログ、ギャラリー・ヤマグチ、1990、p.5。 73.桑山の作品と視線については、早見堯、「在るもの、見えないもの - 桑山忠明論」、『ユリイカ』、vol.15 no.2、1983.12、pp.86-87、92。 74.藤枝晃雄、「桑山忠明の〝厳格さ″」、『美術手帖』、no.372、1973.10、p.207、および藤枝、「作家論・桑山忠明 <事物>の絵画」、『美術手帖』、no.407、1976.5、p.154 以下参照。 75.「山田にとって、検証の場はカンバスのなかだけであったが、桑山にとって、それはカンバスの内と外(カンパスの外見や、その厚みなど)にあったのである」、尾野正晴、「イリュージョンをめぐって - 桑山忠明と山田正亮」、註72前掲カタログ、p.7。 76.藤枝晃雄、「桑山忠明の絵画」、『桑山忠明 Early Painting 』展カタログ、アキラ・イケダ・ギャラリー、1984、頁づけなし。 77.「だが、これは自律的に作り出されたものであるがゆえに、一般の事物ではない。あたかもそのようでありながら、それとは一線を画すこの世のどこにも存在しないたった一つのものであるといわねばならない」、註74前掲「<事物>の絵画」、pp.175-176。 78. 「視覚の観念化」、藤枝晃堆、「対象の消失」、京都大学美学美術史研究会編、『芸術的論理の世界』、創文社、1979、p.219。また、早見堯、「美術季評」、『季刊藝術』、no.45、1978春、pp.20、22、26。 |

|||

| 他方、観念性を観念性でとどめないのは、正面性を発現させる色彩の力であろう。その点では、一九七〇年代のシルバー・グレイのにぷい光沢を放つ作品もさることながら、一九六〇年頃の和紙による作品および六〇年代後半のクローム・ストリップによる作品における高彩度のものがもっとも緊張している。また正面性に関しては、色彩と一致するかぎりで、形態性の強いエルズワース・ケリーの作品と比較することで、いっそうあきらかになろう(79)。 |

79.桑山の作品もまた、一九八〇年代になって、表面に変化をつけるようになる。パネルの厚みとあいまって、事物性の強さは保たれているため、オノサトや山田のダイナミズム化した作品ほど弱さは感じさせないが、逆に一種の「息苦しさ」をもたらしてしまっている。藤枝晃雄、「『抽象』への批評をめぐって(美術の時代=批評の現在 16)」、『美術手帖』、no.596、1988.7、p.104。 | |||

2-5. 一九五六年、中原佑介の「密室の絵画」(80)、同年一一月日本橋高島屋での『世界・今日の美術』展を機にしたアンフォルメルの流入。一九六三年の読売アンデパンダン展廃止前後のいわゆる反芸術、一九六八年、関根伸夫の『位相-大地』を出発点にもの派の勃興。一九七〇年、『人間と物質』展 … 以上をごく大まかな目安にした動きのなかで、しかし上記三人の作品は、ところをえることはできなかったもののようだ。オノサトは別にしても、山田や桑山の六〇年代の作品を「この地の美術批評界は完全に無視してしまったらしい」という(81)。他方一九六一~六六年のオノサトの作品について、「華麗で明確な虚偽」(82)、「あらゆる意味を消し去ってしまうためにだけ、営々と構成する」(83)、「色彩が繊細で華麗になればなるほど、色彩が微細に充満すればするほど、ある種の稀薄さを増す」(84)等と、肯定的であれ否定的であれ、のべられたことがある。さらに、「共感するところを切断している」(85)、「抽象というものを嘲笑し、否定するような抽象」(86)とされる。しかし以上が、当時の反芸術や、山田・桑山の作品と比較して検証されることはなかった。 |

80. 『美術批評』、1956.6。 81.ジョゼフ・ラヴ、「現代日本美術への一視角」(松岡和子訳)、『美術手帖』、no.366、1973.4、pp.75-78。 82.東野芳明、「選評 オノサト・トシノブと白髪一雄」、『美術手帖』、no.204、1962.5、p.141。 83.「座談会・現代日本の美術展」より中原佑介の発言、『美術手帖』、no.206、1962.7、p.24。 84.三木多聞、「月評」、『美術手帖』、no.267、1966.5、p.128。 85.註83に同じ。 86.註83前掲座談会より、針生一郎の発言(p.22)。 |

|||

| 一九四八年にニューマンの『一なるものⅠ』、アド・ラインハートの<黒い絵>が一九五五年以降、ステラの<黒い絵>が一九五八年以降、ジャツドの<箱>が一九六三年以降 … オノサトと山田はともに長谷川三郎とつながりがあったとはいえ(87)、両者が交渉をもったわけではなく、それぞれの展開は孤立していた(88)。桑山は一九五八年アメリカにわたり、「アクションの真っただ中で、ぼくはむしろアクションに反抗した」という(89)。このほか、一九六一年から六九年までのニューヨーク滞在をへて、支持体の事物性と色面の関係を主題として展開した楠本正明のような作家もいるが、それらが相互反応をおこすような流れを形成するにはいたらなかった。 | 87.註61前掲書、pp.98-99。註67前掲「絵画の自律性について」、pp.67-68。 88.同「絵画の自律性について」、p.67。 89. 「桑山忠明 芸術のこと 作品のこと(藤枝晃雄との対談)」、『美術手帖』、no.372、1973.10、p.190。 |

|||

| その是非はともかく、日本における「絵画を解体してゆくという作業を起点として、絵画自体の組み立ての仕方というのを」考える作業は(90)、しかし、ニューマンやステラの作品と同系列においてしまうこともできない。ニューマンにあって縦のジップ以外が画面を分割しないこと、ステラにおいて画面の形と平行するストライプがそのかぎりで求心化すること等は、画面の平面性に即しつつそれをつきやぶる因子を導入している。対するに、オノサトや山田、桑山の作品における演繹的な設定は、平面を崩壊させることがない。山田の分割はつねに水平を主とするものであり、桑山には縦長のパネルによる作品もあるが、クローム・ストリップの枠どりゆえ、垂直性が表現のモメントとはならない。「絵画の解体」は支持体の現存を崩壊させるにはいたらず、その表面においてのみいとなまれるのだ。これを日本美術の表面性・装飾性の問題と、また藤枝晃雄の「絵画としての空間がない」という指摘(91)と結びつけることができるかもしれない。 | 90. 註67前掲「絵画の自律性について」、p.68。 91.座談会「絵画の展開/八〇年代美術の地平」、『美術手帖』、no.645、1991.10、p.99。 |

|||

3-1. 堀浩哉の『無題』(図14)(92) - 十二に分割された画面の部分それぞれを、あざやかな色からなる細い水平線がうめる。各部分の主な調子は、何色も重ねてえられたものであるらしく、にじみとむらを生じている。色のくみあわせと比率を考えることで、ユニット間の差異がもたらされたわけだ。これは、「カンヴァスの幅いっぱいに、だいたい一センチか五ミリ間隔で糸をはじいて墨を置くわけです。…(中略)…それを一回性の線ではなく少しずつずらして繰返す」(93)作業を、三原色によっておこなったものという。そうしてできあがった画面は、ある種の実体感の欠如を感じさせることになる。色の重なりは、暗い色が手前に、明るい色が奥にあると映じるため、全体が奥の光にひたされているように見える。この点を強めるのが、ひとつひとつの色の彩度の高さだが、一本一本の線が細く、機械的な水平線なので、物質性をもって画面に定着することなく、色のイリュージョンのみが発効するだろう。くみあわせによる各色の中和と水平線は、色のイリュージョンを画面に引きもどそうとするとはいえ、平面の抵抗を呼びだすだけの太さをもたない線は、むしろ、線や色が交渉すべき平面の不在を物語ることになる。色も線も、透明な空中に浮遊する、かりそめの集合でしかない。千葉成夫が、いま言及しているものに少し先行する系列の作品についてのべた、「その三色が塗られている支えとしての平面そのものは、そこでは無に等しかったと言わなければならない」(94)という事態そのものが、むしろ、ここで主題化されているのであろう。浮遊する色や線は、あらかじめ与えられた平面の上にのるのではない。それらが定位すべき、いまだない位置がさぐられているのだ。 |

図14 堀浩哉、『無題』、1977(昭和52)年、スクリーンインク・綿布、240×320cm 92.一九七八年真木画廊での個展で発表されたもの。『目黒名<画>座』展のうち「越境する絵画・堀浩哉展 - <日本の絵画>の創出に向けて」(目黒区美術館、1991)に展示。 93.註3前掲シンポジウムより峯村敏明の発言、『美術手帖』、no.419、1977.4、p.84。 94.千葉成夫、「美術のテニヲハを突き崩す営為」、『美術手帖』、no.433、1978.5、p.74。 |

|||

| ミニマル・アート、コンセプチュアル・アートにいたる、いわゆる近代主義的還元のプロセスが、日本でどれだけ意識されたかにかかわりなく、還元のはてでの観念と物質の乖離、両者を統合するコードの崩壊という事態は実感されたのだろう(95)、観念と物質を、外在的に決定された方法に仲介させることで再統合し、表現を再構築しようとする作業が、一九七〇年代、多くの作家によってなされることになる。こうした作業、いわゆるプラクティス(96)が、日本の状況において、たとえば日本の概念芸術(97)やもの派(98)といかなる関係をとったかはさておき、結果として成立した作品がしめしているのは、堀の作品にみたように、表現の前提 - 即物的には平面 - の自明性の喪失の確認にほかならない。 この点は、やはり演繹的な方法により、表現構造の自己対象化への契機を内在させていたオノサト、山田、桑山らの作品との間に、大きなちがいをもたらしている。後者においては、何よりも、充足した実在感こそが観念性に緊張を与えていた。このとりあえず自足した表情は、彼らの作品の全体性から生じる。横への拡張および内部での形態の関連づけを排することによって、全面にわたる求心性が獲得される。他方、全体で壁の中の一つの形態となるわけだが、それは徹底した平面への引きもどし、「表面への固執」によって、垂直への発現、正面性として作用することになろう。また、オノサトや桑山のような強迫的な現前感にはいたらないにせよ、山田においても、趣味性に決定されるというほかない絵肌の質感は、演繹的な方法に従わされることによって、柔らかさに芯をさしこみ、支持体を丸く包むかのような、自足した独立性を感じさせる。 |

95.こうした問題を意識して主題化したのは、堀をふくむ彦坂尚嘉ら「美術家共闘会議」であった。彦坂尚嘉、『反覆 - 新興芸術の位相』、田畑書店、1974,および千葉成夫、註12前掲『現代美術逸脱史』、第四章Ⅰ(pp.165-182)参照。なお、これは、藤枝晃雄のいう<空間の崩壊>に対応している。 96.峯村敏明、「絵画の遍歴」、『美術手帖』、no.430、1978.2、pp.101-104。同、「芸術の自覚 - 媒体の構築に向けて」、『美術手帖』、no.436,1978.7増刊。千葉成夫、註12前掲『現代美術逸脱史』、pp.200-206 等参照。システマティックな自己訓練としては、堀内正和*、高松次郎の一九六一~二年の『点』の連作を先行例としてあげうるかもしれない。 * 堀内正和、「立方体と球」、『堀内正和』展カタログ、渋谷区立松涛美術館、1986、pp.17-18。 97.註12前掲『現代美術逸脱史』、第二章Ⅱ(p.107-114)。彦坂尚嘉、「状況の<内側からの批判>と<外側からの批判>」、『美術手帖』、no.636、1991.4、pp.148-150。 98.李禹煥+菅木志雄、「モノ派をめぐって - 一九七○年前後」、『季刊現代彫刻』、no.15、1978.1。峯村敏明、「<もの派>について」、『美術手帖』、no.436、1978.7増刊。同、「『モノ派』とは何であったか」、『モノ派』展カタログ、鎌倉画廊、1986。同、「もの派はどこまで越えられたか」、『もの派とポストもの派の展開』展カタログ、西武美術館、1987。千葉成夫、註12前掲『現代美術逸脱史』、第三章。榎倉康二、高山登、原口典之、「もの派を語る」、『美術手帖』、no.587、1987.11、等参照。 |

|||

| こうした表面と平面の一致による実在感は、堀の作品における、色彩のイリュージョンによる不在感と対照的だ。やはり運筆をシステム化した李禹煥の『点より』、『線より』のシリーズは(図15)(99)、堀のような非物質感を放ってはいないが、桑山らの現前性とはことなる性格をしめしている。空白の画面にむけられた筆致は、規則的に並列され、全面に散らされるため、地に対する図と化して平面と分裂することなく演繹性を画面に統合させようとする。そのかぎりで、しかし、岩絵具の粒子状の質感は、物として支持体の抵抗を感じさせ、筆致が平面の外からきたものであることを物語るだろう。筆致の並列、あたりにはじまり筆圧の漸減に応じた浸透も、かえって、それらがおかれるべき平面のひろがりを意識させるはずだ。筆致のシステムを内在化させようとする意志が、逆に、いっさいを外として受けいれる空虚な平面を前提とせざるをえないことをあらわにする。あらわにされた平面は、同時に、もはや前提の自明性を奪われているのだ。他方、空白のひろがりの強調は、作品が装飾的にまとまってしまう危険ももたらしている(100)。 | 図15 李禹煥、『点より』、1976(昭和51)年、顔料・キャンヴァス、181.5×227.5cm、滋賀県立近代美術館 99.李のシステマティックな平面は、一九五〇年代末にさかのぼるのだが。 (追補:『李禹煥 - 感性と論理の軌跡 - 今日の造形 5』展図録、岐阜県美術館、1988、「年譜」、p.86 の挿図①に《点より》(1959)。たにあらた、「制作、開かれた場所への触媒」、『みづゑ』、no.909、1980.12、p.7 で言及されています。ただし同誌 p.4 に掲載された図版は上記図録の挿図と同じものかと思われるのですが、ここでは1964の年記が附されていました) 100. 李の筆法による作品は、吉原治良の一九六三~四年以降の作品と比較できるかもしれない。吉原の円および文字風の作品は、多くがデザイン化してしまっているとはいえ、地の上の図として描くのではなく、地をうめて図を残すという技法*もあってか、特に円弧が画面の縁にかかる作品などでは、微妙な拡張感を生んでいるものもある。なお李は、この時期の「吉原さんは、最も単純で簡単で、それでいて無限に違ったものを催す繰り返しのメカニズムにおのれを呪縛させて、一切からの解放を営もうとした、と思うわけです」とのべている。註30前掲座談会、p.48。 * 註30前掲「吉原治良の芸術」。福井文夫、「吉原治良『作品』(一九六九)について」、『収蔵作品についての報告 一九八四』、富山県立近代美術館、p.54。 |

|||

| 辰野登恵子の一九七〇年代後半の作品では(図16)、コピー用紙のストライプや格子といった、平面性と一致するかぎりでの既成の枠ぐみから出発しつつ、平面が平面でなくなるぎりぎりのずれをさぐり、もって、平面自体を、外部の渾沌が侵入してくる裂け目に変じようとする。辰野は一九七八年の個展のおり、「線を描くということは、頭のなかにある描こうとする線を写すことだと思いますが、描くことによって筆跡が残り、観念の線との間にどうしても気がかりなズレが起こります。…(中略)…この気がかりなズレをもとに、制作してみました」(101)とのべている。こうした観念と実現とのずれが、演繹的に設定されたストライプや格子と、絵具を塗っていくプロセスとのずれとして、平面自体の瓦解を導きだす(102)。 | 図16 辰野登恵子、『Work76-D-2』、1976(昭和51)年、シルクスクリーン、モノタイプ・紙、79.4×109.8cm 101. 『美術手帖』、no.433、1978.5、p.244。 102. 建畠晢、「辰野登恵子」、『美術手帖』、no.628、1990.9、pp.74-76。また、辰野自身関心をよせていたアグネス・マーティンと比較すること。註48前掲アンケート、pp.96-97。 |

|||

3-2. 一九七〇年代の、多かれ少なかれ外在的なシステムによる制作があきらかにしたのは、制作の前提となるべき制度 - 絵画の場合は平面 - の現実的な存在、それゆえ理念上における必然性の欠如、早見堯のいう「空虚な拡がり」(103)の現前であった。それはまた、「空虚な拡がり」はそれだけで自律しているのではなく、何らかの環境に囲繞されてあるという、外部の現前、いいかえて社会性の意識でもあろう。同時に、物質にも理念にも回収されない残滓であり、だからこそ表現の核となりうるはずのイリュージョンの問題が析出される。 ここから再出発して、一九八〇年前後から先にふれた画家たち - 中村功、諏訪直樹(補註103bis その中で比較的緊張を保っているのは、堀浩哉であろう。一九九〇年前後の作品では、紙をコラージュした支持体や岩絵具と、ストロークの方向との相克は、むしろ了解してしまえるものにとどまっている。ただそれが、平面を前提に出発するのではなく、逆に、それらの集合と交差によって、かりそめの平面を中空に凝固させる。すなわち、作品が、それを成立させるべくはたらきかけてくる、外という方位のうちにあることを意識させるのである。辰野登恵子の作品は、装飾的なパターンやイメージの柔軟さと空間の生成に興味深い展開をしめしているものの、絵具のあつかいに重さが残り、質的にむらがある。 |

103. 早見堯、註69前掲シンポジウム序文、p.92、等。 補註103bis 拙稿、「点を打てば風が吹き、風が吹けば桶が飛ぶ ー 諏訪直樹の作品をめぐる覚書」、『没後11年 諏訪直樹展』図録、2001 [ < 三重県立美術館サイト ]; 同、 「諏訪直樹の絵をみるために - 1970年代の美術より」(PDFファイル) < 「コレクションによる特別陳列 没後30年 諏訪直樹展」(2020)のページ [ < 同上 ]なども参照 |

|||

3-3. これまでしばしば援用してきたように、二〇世紀の絵画における理念としての形式の問題を、日本の美術の状況のなかで意識しつづけてきたのは、藤枝晃雄の批評である。文体の「いらだつ厳密さ、あるいはこの厳密ないらだち」(104)、「硝煙弾雨、読むに耐えぬ下品な言葉の激烈な応酬で、誹謗中傷・独断偏見の荒野を拡大し続けてきた」(105)ことはさておき、軸となるのは、上田高弘が指摘したように、藤枝の批評がグリンバーグのフォーマリズム/モダニズムを受けつぐものであるとして、グリンバーグの「ミニマル・アート批判(106)…(中略)…を逆説以上のものとしてミニマル・アート評価へと繋げ、ポスト・グリンバーギアンの地平に赴」(107)いた点であろう。真正のフォーマリズムに対し、「死語」とされる、「色や形の単なる調和的な配合」という意味での「造形」(108)、「もっぱら『色彩のコンビネーション』を目的とするフォーマリズム」(109)が、さらに、「観念的な表明」(110)に発し、ただちに「他者依存による容易な芸術となる」(111)反フォーマリズムに対し、「反フォーマリズムにおける真正なもの」(112)としてのミニマル・アートが位置づけられる。<反>の措定という点で藤枝の批評は、宮川淳の「表現の次元をこえて、なによりも表現論の次元での転換」(113)という視点の「垂直町な論理性」(114)を、あくまで表現の次元で内在的に引きついだものと見なしうるかもしれない(115)。他方、<空間の崩壊>のうちにあって藤枝がつねに尋ねてきたのが、質とともに、表現であることを忘れないでおこう。 |

104.宮川淳、「美術季評」、『季刊藝術』、no.21、1972春、p.24。 105. 彦坂尚嘉、「戟後美術批評の確立」、『美術手帖』、no.436、1978.7増刊、p.174。 106. 富井玲子、「フォーマリズムとミニマル・アート」、辻成史編、『美のパースペクティヴ』、鹿島出版会、1989、参照。 107. 上田高弘、「忘却の効用」、『美術手帖』、no.630、1990.11、p.190 註11。 108. 藤枝晃雄、註79前掲論文、p.100。同、「ビエト・モンドリアン『ブロードウェイ・ブギウギ』 形の超克(美術の時代=批評の現在20)」、『美術手帖』、no.614、1989.9、p.167。 109. 藤枝晃雄、「美術におけるフォーマリズムとその周辺 - 序 - 」、『三彩』、no.328、1975.2、p.53。 110. 藤枝晃雄、註19前掲『現代美術の展開』、p.316。 111. 藤枝晃雄、註19前掲『現代美術の展開』、p.317。 112. 藤枝晃雄、註19前掲『現代美術の展開』、p.318。 113.宮川淳、「アンフォルメル以後」、『美術手帖』、no.220、1963.5、p.87。 114.千葉成夫、註12前掲『現代美術逸脱史』、p.41 および p.232。 115.早見堯、那賀裕子+貞彦、篠田達美、尾野正晴、尾崎信一郎、上田高弘、川田都樹子ら、日本においてフォーマリズムの問題を意識してきた批評、およびそれと何らかの相で交差する峯村敏明(特に絵画の半透明性をめぐる媒体論*から、「面の不連続性」の議論をへて**、「ヴィジョン」としての絵画論*3)、フォーマリズムというよりモダニズムをめぐる松浦寿夫らの批評の問題も考える必要があろう。 * 峯村敏明、「絵画に関する一〇章」、『美術手帖』、no.419、1977.4。 ** 同、「『私たちの絵画』と『遠巻きの彫刻』」、『美術手帖』、no.475、1981.1、pp.88-94。 *3 同、「断層からの出現」、『絵画/日本 断層からの出現』展カタログ、東高現代美術館、1990。同、「絵画におけるヴィジョンということ」、『美術手帖』、no.630、1990.11。 |

|||

4. こうしたフォーマリズムと反フォーマリズム、「二つの抽象」(116)の認識をぬきにして、幾何学的なモティーフの系譜づけに意味はあるまい。要は幾何学的分析が表現のための有効な方法となりうるか、幾何学性が幾何学性をこえているかという点だろう。 一九七〇年代の<プラクティス>は、語自体が暗示し、当時からも指摘されていたように、「一種のパッセージ」(117)にはかならなかった。そうしたなかで、一九七〇年代から活動している桜井英嘉は、分析性の強い形式を採用しつづけている。ここで一九九一年の個展で発表された、水平のストライプによる作品(図17)を見ると、黒に近い、しかし微妙なニュアンスをはらむ画面は、色彩のイリュージョンを主題とする点で(118)、山田正亮の充足よりも、先にふれた堀浩哉に近い。並列する水平線は、明るさゆえ全体の暗さの手前に浮遊するように見える。水平線の両端が色面の縁まで届かず、さらに、綿布の四周がわずか地のまま残されているため、水平線の包まれてあるという浮遊感が強められるとともに、色面全体が、ことなる空間へ開いた窓と化する。抑制された暗い調子は、空間に静謐な表情をもたらしている。これらの作品は、「絶えず水を含ませている綿布に、計画に基づいて純度の高い色を、画面全体に薄く塗り重ねる。色彩は黄、赤、青の三原色か、その二次色である橙、紫、緑である。ストライプ、色帯は等価に色彩を置くためにある。色彩を繰り返し浸透、重層させ」(119)て制作されたという。ここでは外在的なシステムが、その存在を感じさせないまでに、表現に転じているといえよう。抑制されるかぎりでの色彩のイリュージョンを核とするため、近づいた時目につくストライプの絵具の厚みは、むしろ邪魔になっている。 |

116. 註13前掲書、p.6 および同所収「二つの抽象」参照。 117・註69前掲シンポジウムより峯村敏明の発言、p.96。なお、システムによる制作に対する批判として、藤枝晃雄、「七〇年代美術への批判的視点」、『美術手帖』、no.452、1979.8、pp.162、180-182 等参照。 図17 桜井英嘉、『9101無題』、1991(平成3)年、アクリル・綿布、181.8×259.1cm 118.早見堯、「非在の生成 - 恐怖と陶酔の報酬」、『非』、no.7、1991春、pp.65-66。 119.桜井英嘉、「黒に近づく色彩」、『アクリラート』、no.16、1991.8.31、p.16。 |

|||

| 中村一美は一九八六年から八九年まで、色面と斜めの格子を重ねあわせた作品を制作している(図18)。彩度の高いモノクロームの色面が、透明感をふくませた塗りによってそれ自身のイリュージョンをはらむ一方で、斜めの格子は横へ滑走していこうとする。両者は互いに対するずれによって、各自のイリュージョンを画面上に滞留させる。ここでは、画面の形から演繹された枠どりがもたらす袋小路ゆえの緊張とはことなる、空間展開の可能性が開かれていた。一九九〇年からは、斜めの格子のダイナミズムと色面との統合が試みられるのだが、現在のところ必ずしも成功にいたっていない。 | 図18 中村一美、『紫銅鉱』、1987(昭和62)年、油彩・キャンヴァス、241×361cm | |||

0-2. ここでのべてきたようなことが、ヨーロッパおよびアメリカの近現代美術の展開といかなる関係をもつのか、また、「形式展開ということをピシッとやっていない」(120)とされる日本の近現代美術のさまざまな傾向のなかで、どういう位置を占めるのか。各時期固有の状況も考慮しなければなるまい。あるいは、吉原治良の工芸的なマティエール、山田正亮の趣味性、桑山忠明の「表面への固執」といった点を、しばしば日本美術一般の特性とされる表面性・装飾性の問題と連絡をつけることが意味をもつのか。そもそも、本稿の出発点であったはずの、表現形式の自己分析的な理念の歴史的展開というものを、これらの作品とどの程度までかみあわせることができるのだろうか。以上はいずれも答えられていないままだが、もって、自身コラージュの相を呈した本稿の覚書たるゆえんであろう。 また、表現がもはや自明ではないならば、そこにあって、コラージュ性、恣意的な感覚、工芸的なマティエール、趣味性、表面への固執、色彩のイリュージョン、平面と表面のずれ、外の現前も、いずれ剰余にすぎない。ニューマンや初期ステラにおいて、たえざる自己言及が袋小路の緊張をもたらすというのとは別に、剰余がずれとしての表現に転じうるということのみが、日本の幾何学的抽象の伝えるところなのかもしれない。だが、剰余を表現に転じうるのは、垂直性であろう。ところで、剰余は本体を前提にせざるをえず、けだし、完全に束縛を逃れることはできないことを意味する。つまるところ問われるべきは、藤枝晃雄が「真理の問題ですね。本来、善悪と関連している」(121)とした、質の問題なのだろうか。 |

120. 註69前掲シンポジウムより峯村敏明の発言、p.101。 121. 「討議Ⅰ 芸術の臨界点」、『講座・二〇世紀の芸術 八 現代芸術の焦点』、岩波書店、1990、p.24。 |

|||

その後見る機会のあった資料から何より; 『日本の抽象絵画 - 1910-1945 -』展図録、板橋区立美術館、岡山県立美術館、姫路市立美術館、京都府京都文化博物館、北海道立函館美術館、秋田市立千秋美術館、1992 また 『日本の前衛 Art into Life 1900-1940』展図録、京都国立近代美術館、水戸芸術館現代美術センター、1999-2000 谷口英理、「長谷川三郎における内在化された〈写真〉 - 主に一九三六~四〇年の制作、言説に関する考察 -」、『美術史』、185号、vol.LXVIII no.1、2018.10、pp.84-100 岡﨑乾二郎、『抽象の力 近代芸術の解析』、亜紀書房、2018 →こちらでも挙げました:「ロココ、啓蒙思想など(18世紀)」の頁の「余談 革命期の幻視的建築家たちなど」の内「ルクー」の項 ちなみに 「四角はまるいか Ⅲ」ならぬ「日本の幾何学的抽象をめぐる覚書 Ⅱ」となったのが; 「ニュー・ジェオメトリック・アートグループ、岩中徳次郎、その他 - 日本の幾何学的抽象をめぐる覚書 Ⅱ(岩中徳次郎展より)」、『ひる・ういんど』、no.47、1994.7 [ < 三重県立美術館サイト ] 1930年代の抽象その他について、 「ふわふわ、きちかち、ずずずず、あるいは黒死館の影のもとに」、『1930年代展』図録 1999 [ < 同上 ] でも触れました。 遡って1920年代に関し本サイトに載っけた 「ロシア・アヴァンギャルドと日本の一九二〇年代 ふくふく、ふさふさ、ごごごご、あるいは一千一秒のはざまに」、2000 追記 2018/4/30; 3-3 他の箇所で参照した藤枝晃雄(以下敬称略)が、2018年4月26日、亡くなられました。1936年生まれ、享年81歳。 直接面識があったわけではありませんが、→こちら:「マネ作《フォリー・ベルジェールのバー》と絵の中の鏡」の頁の前置きでも述べたように、絵の見方についてお手本の一人でした。それだけに、著述の小さからぬ比重を占める同時代の状況に対する批判に費やされた分を、評価する作品の分析に当ててくれたならどれだけ栄養満点なことだろう、などと一時期思っていたものです。もっとも今にしてみれば、両者はあざなえる縄の如く分かちがたいものだったのでしょう。これはグリーンバーグも同様なのでしょうか、形式分析と価値判断は、少なくとも体裁の上では切り離すことができるはずなのに、しかしほぐしがたく結びついていたのも、近代における批評のあり方の一相ではあったのかもしれません(下の*参照)。とはいえ今にいたるも、〈質〉ということばの内実がつかみきれていなかったりするのですが。とまれ記して追悼の意を表したく思います。合掌。 なお、藤枝の批評について論じたものとして; 松浦寿夫、「規範なき規範主義 - 藤枝晃雄を読む」(公開講座「美術批評の歴史性、そして現在」)、『SAP (Saison Art Program Journal)』、no.2、2000.1、pp.122-137 * あらためて引っ張りだしてみれば、「形式的な記述の体系、形式主義的な合理性の体系と、価値判断の体系」の関係の問題は、 pp.135-136 できちんと取りあげられていました。 『モダニズム以後の芸術 藤枝晃雄批評選集』、東京書籍、2017 所収の 林卓行、「フォーマリズムの倫理」(コラム①) 上田高弘、「デュシャンピアンとしての藤枝晃雄 - インタヴューの余白に」(コラム②) 早見堯、「批評の持続」(コラム③) 川田都樹子、「『芸術の守護者たち』へ - 藤枝晃雄とフォーマリズム批評」(コラム④) 松浦寿夫、「種子と成果」(コラム⑤) 大島徹也、「藤枝晃雄のジャクソン・ポロック研究」(コラム⑥) 小西信之、「戦後美術批評のなかの藤枝晃雄 - グリーンバーグと北園克衛」(コラム⑦) 上田高弘、「追悼・藤枝晃雄 冷笑と福音のテーブル - 藤枝批評を保全した『語り』の領域」、『REAR』、no.42、2018.11、pp.104-108 |

||||

| HOME>美術の話>日本の幾何学的抽象をめぐる覚書 - 四角はまるいかⅡ -(1992) |